高考历史二轮复习通史教材整合表1中国古代史知识点整合表

- 格式:doc

- 大小:76.50 KB

- 文档页数:6

2024年高考历史必背知识点归纳总结(____字版本)第一章中国古代社会变迁与历史起源1. 中国古代社会的形成与发展- 原始社会的特点与结构- 农业的出现与农耕文明的形成- 农业经济的发展与城市的兴起- 奴隶社会的形成与发展- 奴隶社会的政治制度与经济特征2. 四大文明古国的崛起与影响- 夏、商、西周与东周的兴衰沿革- 金文与甲骨文的发现与研究- 周礼与封建制的确立- 儒家、道家与法家学派的兴起3. 春秋战国时期的变革与思想解放- 春秋时期诸侯国的兴起与战争- 诸子百家与思想解放- 道家、墨家、法家等学派的主要观点- 地方政权与封建社会的形成第二章秦汉时代的政治制度与经济社会1. 秦朝的统一与变革- 秦朝的兴起与战国时期的背景- 秦朝的统一战争与郡县制度的建立- 吕不韦的变法与中央集权的形成- 郑国渠与灌渠的建设与对农业经济的影响2. 汉朝的建立与政治制度- 陈胜、吴广起义与汉朝的建立- 分封制与郡县制的融合- 高祖、文帝时期的改革与制度建立- 私人奴隶制的废除与奴隶主义的兴起3. 汉武帝时期的政治与经济发展- 三公九卿制的确立与扩大- 郡国制度的改革与丞相制的设立- 经济政策与农业开发的推进- 丝绸之路的开通与对外贸易的发展第三章魏晋南北朝的政治家与文化艺术1. 魏晋南北朝政治体制的变革- 三国与两晋时期的政治变革- 五胡十六国时期的政治格局- 草原胡族与汉族统治者的相互影响- 华夏中心思想与多元文化的融合2. 魏晋南北朝时期的文化艺术- 乐府古文化与文人雅集的兴起- 道教佛教与中国古代宗教的发展- 归化诗与七言绝句的创作与影响- 旧体诗与文言小说的发展与繁荣3. 魏晋南北朝时期的政治家与思想家- 曹操与司马懿的政治功绩- 王导与嵇康的文化贡献- 陆机与张载的学术成就- 道教的创始人与佛教的传播第四章隋唐的政治体制与文化繁荣1. 隋朝的建立与政治制度- 隋文帝的政治改革与统一战争- 隋朝的郡县制与六部制度- 科举制的建立与士族分化- 大运河的开凿与通商发展2. 唐朝的政治体制与繁荣时期- 唐朝的兴起与玄武门之变- 宋玄宗与肃宗时期的政治运动- 唐玄宗盛唐时期的政治体制- 科举制度的完善与文人政治的兴起3. 唐朝的文化繁荣与外交往来- 唐朝的文化格局与科学技术成就- 唐朝的雕版印刷与纸张产业- 唐朝的外交往来与丝绸之路- 唐代文人与美术、诗词创作的繁荣第五章宋元时代的政治变革与经济发展1. 宋代的政治变革与中央集权- 宋太祖的政治改革与中央集权- 宋代的官员选拔与科举制度- 大宋君权的制约与宰相决策- 欧洲封建制度的作用与对比2. 元朝的建立与政治制度- 元世祖的征战与统一中国- 愚民政策与蒙古统治模式- 元朝的三税制与行省制度- 蒙兀儿与汉人的交融与对抗3. 宋元时代的经济发展与文化成就- 宋代的农业技术与产量提高- 宋代经济的繁荣与商业革命- 元代的农业生产与市场经济- 宋元文化艺术的昌盛与交融第六章明清时代的政治制度与思想解放1. 明朝的建立与政治制度- 明太祖朱棣的起义与建立- 朱棣的政治改革与中央集权- 明太祖的海禁政策与对外扩张- 科举制度的改革与发展2. 明末的政治动荡与社会变革- 明朝的文臣集团与武将集团- 东林学派与反抗与革命- 崇祯朝的政治制度与社会动荡- 明朝的灭亡与清朝的建立3. 清朝政治制度的建立与巩固- 清太祖努尔哈赤的建国和后金制度- 顺治、康熙与雍正时期的政治制度- 清朝文官政治的裁制与统治模式- 准蒙继位制与八旗制度的变革第七章近代中国的政治制度与社会变革1. 清末民主革命与西方利益- 清朝社会矛盾与民主革命的兴起- 洋务运动与中国近代工业化- 中日战争与列强对中国的割据- 五四运动与近代民主政治的影响2. 中国共产党的成立与革命战争- 中国共产党的党史与组织建设- 八二七事件与国共合作的建立- 长征与抗日战争的胜利- 解放战争与中华人民共和国的建立3. 中华人民共和国的政治体制与社会建设- 毛泽东时代的社会主义制度建立- 邓小平时代的经济改革与对外开放- 现代化建设与科技进步的推进- 改革开放后中国社会的变革与挑战总结:以上为____年高考历史必背知识点的一个总结,包含了中国古代社会变迁、历史起源、政治制度、经济社会等方面的重要知识点。

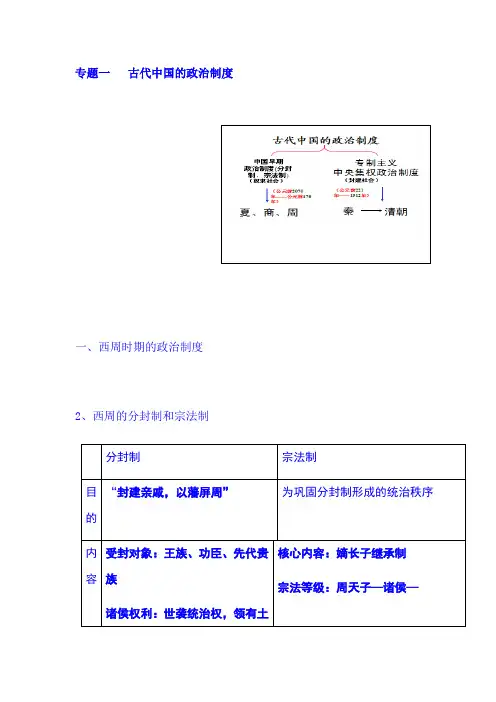

专题一古代中国的政治制度一、西周时期的政治制度2、西周的分封制和宗法制3、西周时期政治制度的特点。

①形成完备的分封制、宗法制,互为表里维护统治。

②神权与王权的结合。

③以血缘关系为纽带形成国家政治结构。

④最高执政集团尚未形成权力的高度集中。

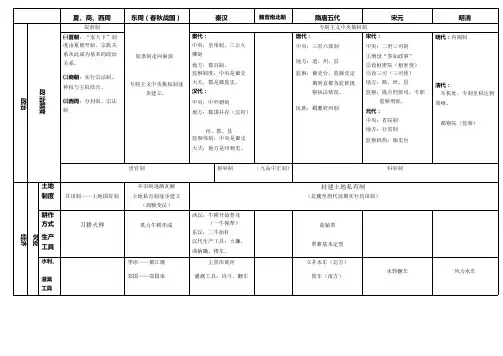

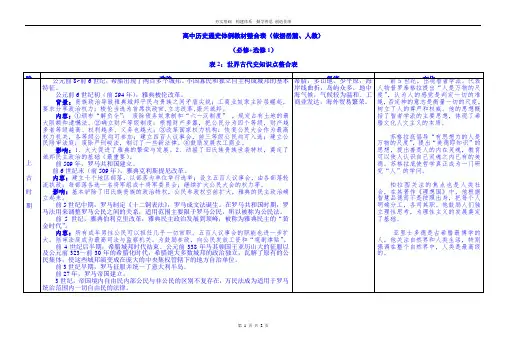

上述三节整合如下:(一)、秦朝的统一;1.时间:公元前221年(前3世纪末),灭六国:韩、赵、魏、楚、燕、齐。

另外:北击匈奴,收河套,设九原郡,修直道、长城;南修灵渠,统岭南,设郡县;治西南夷(今云贵高原和川西及甘南;修五尺道)。

(注意落实到地图 P9)2.疆域:北到长城,东到大海,南到南海,西到陇西,是中国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝(二)、封建社会的专制主义中央集权制度1、概念:专制主义:就中央决策方式而言,表现为皇权至上、独裁专断;其消极作用主要;中央集权:就中央与地方的关系而言,中央统帅地方,地方听命于中央;其积极作用主要;2、原因:经济基础:自然经济;思想来源:法家思想3、基本矛盾:皇权和相权的矛盾;中央和地方的矛盾。

其发展趋势是皇权不断加强,相权不断削弱;中央集权不断强化,地方权力不断削弱。

5、具体表现:(1)中央权力机构:(皇权和相权的关系)①秦:皇帝制度:皇位世袭;皇权至高无上。

三公九卿制:丞相有左右二员,协助皇帝处理政事。

;太尉主管军事;御史大夫是丞相助手,负责监察②汉:内外朝制度:内朝决策,外朝执行③唐:三省六部制:1、三省:中书省草拟门下省审议尚书省执行2、六部:在尚书省下,设吏、户、礼、兵、刑、工六部。

△探究:三省六部制是怎样完善中央集权制的?a、三省之间互相牵制,分工明确,提高行政效率;b、三省长官均为宰相,分割相权,有利于加强皇权;④宋:二府三司制同平章事---宰相参知政事---副宰相枢密使----军事三司使----财政⑤明:明太祖朱元璋废丞相,权分六部明成祖(朱棣即永乐帝)设内阁职权及特点:是皇帝处理政务的助理机构或秘书机构;无实权,不能统率六部;皇帝虽然离不开内阁,但是仍然担心内阁地位上升可能威胁皇权,于是以司礼监的太监予以牵制。

2023年高考历史总复习必修一必修二必修三全部重要考点知识梳理汇编(完整版)知识点一中国古代的政治制度简约识记一、早期政治制度制度:分封制与宗法制。

特点:周王是天下共主,地方建立诸侯国(分封制);依据血缘的亲疏,血缘纽带与政治关系相结合,实行嫡长子继承制(宗法制)。

关系:分封制是宗法制在政治制度方面的体现,宗法制用于巩固分封制形成的统治秩序。

二、中央集权制度1.秦朝中央集权制度的形成内容:皇帝制度;三公九卿制度;郡县制度。

特点:皇权至高无上;三公九卿既配合又牵制;形成了一整套地方官僚体系。

作用:成为古代政治制度的基础。

2.汉至元政治制度的演变中央制度:汉代中外朝;隋唐三省六部制;宋代“二府三司”。

地方制度:汉初郡国并行制、刺史制度;唐代节度使;宋代文臣做地方官;元朝行省制。

两个趋向:皇权不断加强,相权逐步衰弱;地方势力被削弱,中央集权进一步加强。

3.明清君主专制的加强举措:明朝废除丞相,设置内阁;清朝设置军机处。

结果:君主专制制度发展到顶峰。

能力提升1.宏观把握中央集权制度的演变脉络:春秋战国萌芽——秦朝确立——两汉发展——隋唐完善——宋元加强——明清强化。

主线:地方权力逐步集中到中央,中央权力逐步集中到皇帝。

2.中国古代专制制度与希腊民主制度地理环境:大河纵横——海洋环绕经济基础:小农经济——商品经济主要思想:儒家思想——人文主义说明:中国古代专制制度和古希腊民主制度是各自社会形态和社会经济状况的必然产物,具有不可替代性,因此不能简单比较其优劣,两者各有其积极性和时代局限性。

知识点二 古代中国经济的基本结构与特点简约识记一、古代农业经济经营模式:小农经济,以家庭生产、生活单位;农业和家庭手工业相结合;男耕女织,自给自足。

耕作方式:刀耕火种——石器助耕——铁犁牛耕(主要方式)土地制度:原始社会土地公有制——井田制(土地国有制)——封建社会土地私有制(国有制、地主土地所有制、自耕农小土地所有制)生产技术:精耕细作。

☆八大方略引领二轮复习走向成功——通史框架下二轮复习要点古人云“行百里者半九十”。

高考复习进入年后阶段,时间也过去了一大半,离高考只剩三个多月了,成功与否,关键就在于年后的大二轮如何复习了!在这关键期,如何合理高效地复习?如何充分利用这短暂宝贵的时间?怎样才能实现鲤鱼跃龙门为人生的辉煌打下坚实的基础?八大方略,科学备考,引领您的二轮复习走向成功!方略一通史时序,抓特征全国卷的高考考纲和试题编排,都是按照通史时序编排,而现行教材的编写打破了历史学科的自身整体性,将同时期关系密切的政治、经济和思想文化等内容安排在不同模块、不同时间讲授。

其实,政治是历史的骨架、经济是历史的血肉、思想文化是历史的灵魂,三位一体、不可分割。

这种分割模式破坏了历史的内在逻辑关系,造成了时序上的混乱,破坏了历史概念的完整性,弱化了新旧知识的联系,形不成知识间的铺垫关系,易造成学生理解上的困难。

所以,二轮复习首先要抓通史时序,要抓通史阶段特征,形成新的知识体系,建立在通史之上的内在逻辑,这是适应当今高考的必由之路。

本书以通史为主线,必修部分从古至今、从中国史到世界史,每一讲首先抓通史时序,以时间为轴,融合政治、经济和思想文化科技。

使学生易于从宏观上把握知识。

同时,从综述到分述,高度概括阶段特征。

这样形成一个通史的基本框架,理清历史的发展线索,明确历史重大事件的演变过程。

真正做到融会贯通、古今贯通、中外关联,一提一条线,一串一大片,从而提高二轮复习效率。

方略二整合教材,抓基础注重基础永远是高考的主旋律,咬定基础不放松,一定会旗开得胜。

最后的复习,千万不要因为焦虑而放松对基础的巩固。

基础知识来于教材,要做到无论提及哪一个知识点,都能准确说出其所属的册、章、节、目,复述相关的结构、纵横的网络。

首先,从必修到选修的顺序进行“地毯式”阅读。

阅读时应有整体意识,要宏观把握。

阅读时应有细节意识,要精读教材,知微见著,进行精细化处理。

例如,标题的再现、细化、深化,课前提示相关内容,正文、注释、插图、引文等。

高中历史知识点归纳总结图一、古代历史1. 史前时期- 旧石器时代:人类使用打制石器- 新石器时代:农业革命,陶器制作- 龙山文化、仰韶文化等2. 夏商周- 夏朝:中国最早的王朝,传说中的大禹治水- 商朝:甲骨文的出现,青铜器的繁荣- 西周:分封制的确立,礼乐制度的形成3. 春秋战国- 春秋五霸:齐桓公、晋文公等- 战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦- 百家争鸣:儒家、道家、法家等思想流派4. 秦汉- 秦朝:统一六国,秦始皇陵兵马俑- 汉朝:汉武帝时期的对外扩张,丝绸之路的开通5. 三国两晋南北朝- 三国鼎立:魏、蜀、吴- 晋朝的八王之乱,南北朝的对峙6. 隋唐五代- 隋朝:大运河的开凿,隋唐科举制度的雏形- 唐朝:贞观之治,开元盛世,唐诗的繁荣- 五代十国:地方割据,战乱频繁二、中世纪历史1. 宋辽金元- 宋朝:科技发展,经济繁荣,理学的兴起- 辽金:北方民族的崛起与汉化- 元朝:忽必烈统一中国,行省制度的建立2. 明清- 明朝:郑和下西洋,海禁政策- 清朝:康乾盛世,鸦片战争,近代化的萌芽三、近现代史1. 近代前期- 洋务运动:自强求富,学习西方技术- 甲午战争:中日战争,马关条约2. 近代后期- 辛亥革命:孙中山领导的民主革命,清朝灭亡- 民国时期:北洋政府,国共合作与分裂3. 现代史- 中国新民主主义革命:中国共产党的成立,土地革命- 抗日战争:八年抗战,民族统一战线- 中国新民主主义革命胜利:1949年中华人民共和国成立四、世界历史1. 古代世界- 古埃及文明:金字塔,法老统治- 古希腊文明:城邦制度,哲学与科学的起源- 古罗马文明:罗马共和国与帝国,基督教的传播2. 中世纪- 欧洲封建社会:领主与农奴制度- 十字军东征:宗教战争,东西方文化交流- 文艺复兴:人文主义的兴起,艺术与科学的复兴3. 近现代- 工业革命:英国引领的技术革新,社会结构变革- 法国大革命:自由、平等、博爱的理念,拿破仑时代- 两次世界大战:全球性冲突,国际政治格局重塑4. 当代世界- 冷战时期:美苏对峙,意识形态的冲突- 全球化:经济一体化,信息时代的到来- 多极化趋势:新兴经济体的崛起,国际关系的新变化五、历史学习方法1. 历史思维- 纵向比较:不同历史时期的变迁- 横向比较:不同文明之间的对比2. 历史资料- 一手资料:原始文献,考古发现- 二手资料:历史学家的著作,学术论文3. 历史评价- 客观分析:基于事实的评价- 多角度理解:考虑不同历史背景和文化差异通过上述的归纳总结,我们可以看到历史的脉络是连贯的,每个时期都有其独特的特点和重要的事件。

高考历史知识点双向细目表近年来,高考历史科目的考试形式发生了一些变化,变得更加注重学生对历史知识的理解和思考能力。

为了帮助学生更好地备考,让他们更有针对性地复习,一个详细的知识点双向细目表是非常有必要的。

一、古代史1. 文明起源与早期人类社会- 大汶口文化与大汶口文化遗址的地理位置、时代背景等- 古代人类的进化史及步入文明社会的标志- 杨谷文化、仰韶文化及其社会特点2. 奴隶社会与亚洲古代国家- 亚洲古代文明(如长城文化、两河文明等)的自然环境对社会发展的影响- 古代典籍《尚书》、《易经》的主要内容及其对后世的影响- 黄帝、颛顼等中华民族的神话传说3. 古代希腊罗马世界- 希腊城邦的兴起及其政治制度- 古希腊哲学家(如苏格拉底、柏拉图等)和其思想- 罗马帝国时期的政治制度及重要统治者(如凯撒、奥古斯都等)二、近代史1. 欧洲的启蒙运动与资产阶级革命- 启蒙运动的思想内涵及其对欧洲社会的影响- 英国、美国等资产阶级革命的导火索、经过及结果- 法国大革命的原因、过程及带来的影响2. 近代亚洲史- 东方文明与西方文明的冲突(如鸦片战争等)- 甲午中日战争的原因、影响及对中国的启示- 五四运动和五四新文化运动的背景、目标和成果3. 近代国际关系- 第一次世界大战的爆发原因、参战国及后果- 第二次世界大战的爆发原因、参战国及后果- 冷战时期的冲突与调和(如二战后东西方的分裂等)三、现代史1. 中国近现代史概述- 辛亥革命的背景、过程及意义- 新文化运动及其对中国的影响- 五四运动、五四新文化运动及其对中国的启示2. 中共党史- 中国共产党的创建及其初期活动- 中国共产党在抗日战争中的地位和作用- 新中国成立后中国共产党的建设和发展3. 当代世界- 第三世界国家的兴起与发展- 全球化与地区间的发展差距- 当代国际组织及其作用(如联合国、世界贸易组织等)通过这样一份知识点双向细目表,学生们可以更好地进行有针对性地复习。

历史高考知识点双向细目表历史是一门重要的学科,它帮助我们理解过去、认识现在,并为未来的发展提供启示。

作为高考科目之一,历史考试对学生的知识掌握和思考能力有着严格的要求。

为了帮助学生系统地学习历史知识,以下是历史高考知识点的双向细目表。

一、古代史知识点1. 中国古代文化的起源和发展1) 三皇五帝时期:神话传说与实际历史的关系,对社会制度的认识。

2) 夏、商、周三代:政治制度、社会经济发展、文化传承。

3) 春秋战国时期:列国纷争、各种思想流派的兴起与发展。

4) 秦汉时期:秦朝的统一、汉朝的兴盛、中央集权制度。

5) 南北朝时期:南北朝分裂、民族融合。

2. 世界古代文明的发展1) 早期文明:古埃及文明、古印度文明、古希腊文明。

2) 古罗马帝国的兴衰:道德堕落、内外因素导致帝国的崩溃。

二、近代史知识点1. 中国近代史知识点1) 清朝的衰弱和兴起:内忧外患和变法思潮。

2) 五四运动和新文化运动:失去与西方接轨的节奏,开始有了自己的民族自信。

3) 辛亥革命和中华民国的建立:建立的现代政治制度和思想变革。

4) 新中国的成立:中共的兴起和建国过程。

2. 世界近现代史知识点1) 第一次世界大战:各国参战原因和战争的影响。

2) 第二次世界大战:纳粹主义和法西斯主义对世界的侵略及反击。

3) 冷战和社会主义国家的兴起:美苏两极对抗、各国社会主义革命。

4) 当代世界经济的发展:全球化背景下的经济联动与合作。

三、文化史知识点1. 中国传统文化的发展1) 儒家文化的影响:儒学思想在中国传统文化中的地位和作用。

2) 佛教文化的传播:佛教对中国文化产生的影响和改变。

3) 中国古代文学、文艺的发展:诗词、小说、戏剧等文学形式的兴盛。

2. 世界文化的传播与交流1) 宗教的传播:基督教、伊斯兰教等宗教的传播与吸收。

2) 文艺复兴运动:意大利文化运动的影响与传播。

3) 科学技术的发展:经世界传播与应用的科学技术体系。

四、政治制度知识点1. 政治制度概论1) 各种政治制度的基本概念和特点:专制制度、民主制度、社会主义制度等。

高三历史二轮复习知识点、易错点合集【中国古代史】【阶段特征】1、先秦时期(原始社会、夏商周、春秋战国,远古~BC221年):中华文明的奠基政治上:从公天下到家天下,家国一体的政治理念形成;血缘贵族政治,尚未形成权力的高度集中经济上:从刀耕火种到铁犁牛耕,从千耦其耘到男耕女织,精耕细作的小农经济形成文化上:从神权至上到敬天法祖,重亲情人伦的文化观形成;百家争鸣,儒学兴起2、秦汉时期(BC221年~220年):中华文明的形成政治上:中央集权制度确立并完善,血缘贵族政治被官僚政治取代;大一统局面形成经济上:铁犁牛耕、土地私有制、小农经济、租佃关系更为普遍;丝织业、陶瓷业发展,重农抑商政策加强文化上:罢黜百家独尊儒术使儒家思想成为传统思想的主流;科技获得重大进步;汉字统一并简化为文艺的发展提供了条件3、魏晋南北朝时期(220-589):中华文明的发展政治上:国家分裂,政权更替频繁;民族融合成主流经济上:南方经济得到开发,,关注公众号:高中历史学习之苑,南北经济趋向平衡文化上:佛道盛行,儒家思想受到冲击;魏晋玄学4、隋唐时期(581-907):中华文明的繁荣政治上:三省六部和科举制使中央集权制度进一步完善,统一的多民族国家进一步发展经济上:农业经济繁荣;手工业、商业、对外贸易发展;经济重心加速南移。

文化上:儒释道并行并出现合流趋势;科技、文艺全面繁荣,中华文化圈开始形成。

5、五代十国辽宋夏金元时期(907——1368):中华文明的成熟政治上:专制主义中央集权制度继续发展和完善;民族政权并立,国家由分裂逐步走向统一经济上:商品经济繁荣,南方经济获得较大发展,全国经济重心逐渐转移到江浙地区文化上:理学形成;科技发展出现高峰;文艺世俗化趋势明显。

6、明清时期(1368—1840):中华文明的转型政治上:君主专制空前加强;统一的多民族国家巩固发展;封建制度走向衰落经济上:农耕经济高度繁荣,小农经济占主导;,关注公众号:高中历史学习之苑,商品经济繁荣,出现资本主义萌芽;重农抑商、闭关锁国阻碍社会进步,资本主义萌芽发展缓慢,中国开始落后于世界发展潮流文化上:传统文化(宋明理学)仍然占据统治地位,八股取士、文化专制;明清之际的进步思想家对君主专制进行了猛烈抨击,反封建民主思想产生;传统科技集大成;西学东渐,近代科技传入;市民文化取得辉煌成就【专题线索】1、中国古代经济:自然经济占主导,商品经济亦发展。