胃肠道间质瘤的外科治疗现状

- 格式:pdf

- 大小:271.90 KB

- 文档页数:3

胃肠间质瘤临床诊治现状与进展摘要:胃肠间质瘤(GIST)是临床上常见的恶性肿瘤,是一类起源于胃肠道间叶组织的肿瘤,占消化道间叶肿瘤的大部分。

患者发病早期临床症状缺乏典型性,且随着病情的不断发展,多表现为腹痛、包块、消化道出血及胃肠道梗死等,影响患者健康、生活。

因此,加强GIST患者早期诊断、治疗对改善患者预后具有重要的意义。

本文将以GIST为起点,分析GIST患者早期诊断方法,探讨GIST患者临床治疗方法,为GIST临床诊治提供思路与方法。

关键词:胃肠间质瘤;恶性肿瘤;临床诊治[中图分类号]R735 [文献标识码]A [文章编号]1439-3768-(2019)-02-CR 前言胃肠间质瘤是胃肠道最为常见的间叶细胞肿瘤,占胃肠道恶性肿瘤的1%-3%,且年发病率为10-20/100万,好发于中老年人群中,而40岁以下人群发病率较低,且男女发病率无明显差异性[1]。

数据报道显示:GIST患者中50.0%-70.0%发生在胃、20.0%-30.0%发生在小肠,结直肠发生率约占10.0%-20.0%。

国内学者研究表明:20.0%-30.0%GIST为恶性肿瘤,且11.0%-47.0%患者确诊时已经发生肝、腹腔转移。

GIST病因复杂,普遍认为与KIT或PDGFRA基因激活突变有关,患者多呈CD117阳性表达。

国外学者研究表明:GIST的基因检测及分子靶向药物酪氨酸激酶抑制剂(TKI)已经开始用于临床,在GIST治疗中发挥了重要的作用[2]。

本文将以GIST为起点,分析GIST患者早期诊断方法,探讨GIST患者临床治疗方法,综述如下。

1 胃肠间质瘤诊断1.1 胃肠间质瘤病理学分析从病理学角度来说,GIST具有明确的边界,且多呈椭圆形,红色或白色肿块。

而对于巨大的GIST可伴有出血、坏死及囊性病变。

在显微镜下可见GIST上呈梭细胞型、上皮细胞型或混合型[3]。

国外学者进了一次实验,实验中采用免疫组织化学法检测额GIST组织中CD117,结果表明:94.0%-98.0%GIST患者CD117呈阳性表达,且该蛋白在其他肿瘤组织中表达水平较低或不表达[4]。

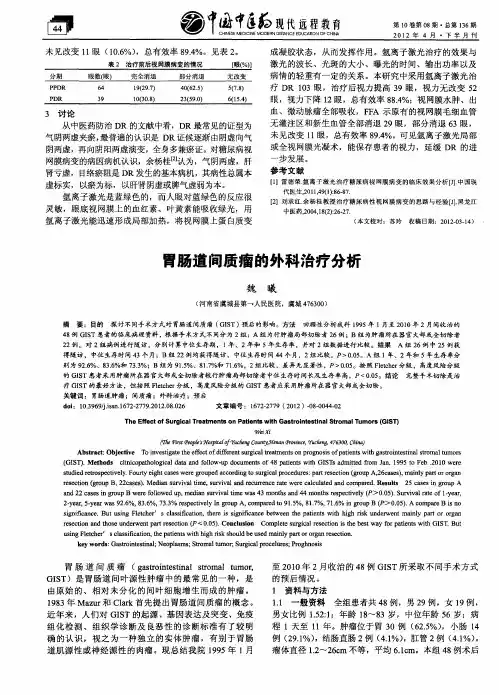

胃肠道间质瘤外科治疗101例分析孙强;章盛平;马保金【期刊名称】《中国医刊》【年(卷),期】2014(000)005【摘要】目的分析胃肠道间质瘤的外科治疗效果及其影响因素。

方法总结上海市复旦大学附属静安区中心医院2000年1月到2008年1月间经手术治疗的胃肠道间质瘤101例的临床资料,分析手术切除的效果以及影响预后的因素。

结果完全切除组92例的3年和5年生存率分别为82.7%和68.2%,而不完全切除9例仅1例存活超过5年,其余8例均在3年内死亡,差异有显著性(P<0.05);肿瘤≥5cm组中转移复发率为54.8%(17/31),肿瘤<5cm组中转移复发率为15.7%(11/70),差异有显著性(P<0.05);在2~5cm的胃间质瘤中,胃部分切除或胃楔形切除30例有6例复发(20%),胃大部切除或根治性胃大部切除或全胃切除9例有2例复发(22.2%),差异无显著性(P>0.05)。

结论完整切除是改善胃肠道间质瘤患者预后的关键;GIST≥5cm时复发率高;在2~5cm的胃间质瘤中,胃部分切除或胃楔形切除是可行的。

【总页数】3页(P78-80)【作者】孙强;章盛平;马保金【作者单位】上海市复旦大学附属静安区中心医院,上海200032;上海市复旦大学附属静安区中心医院,上海200032;上海市复旦大学附属华山医院,上海200040【正文语种】中文【中图分类】R73【相关文献】1.胃肠道间质瘤患者应用外科治疗的临床资料回顾性分析 [J], 孙春磊;滕安宝;姚寒晖;朱志强2.直肠胃肠道间质瘤的外科治疗 [J], 茹海明;覃宇周3.胃肠道间质瘤外科治疗21例分析 [J], 赵海斌4.胃肠道间质瘤12例外科治疗体会 [J], 李佳庆5.胃肠道间质瘤的外科治疗效果及预后影响因素 [J], 王干一因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

外科手术治疗胃肠间质瘤的临床研究目的:探讨外科手术治疗胃肠间质瘤的临床效果,为胃肠间质瘤的临床治疗提供参考。

方法:将我院2011年5月至2013年5月收治的48例胃肠间质瘤患者随机分为观察组和对照组,每组24例,对照组给予药物保守治疗,观察组给予外科手术治疗,记录观察组患者手术情况,对两组患者生存率、复发率及转移率进行比较。

结果:观察组患者均顺利完成手术,未出现死亡病例;经治疗,观察组生存率明显高于对照组,复发率及转移率明显较低,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:外科手术治疗胃肠间质瘤效果显著,可有效提高患者生存率,延长生存期,并在极大程度上降低了肿瘤的复发率和转移率,值得临床广泛推广。

标签:外科手术;胃肠间质瘤;临床研究胃肠间质瘤(GIST)是胃肠道常见的胃肠间叶组织肿瘤,食管、小肠、肠系膜等均为胃肠间质瘤多发部位,患者主要表现为腹胀、腹痛、消化道出血等,一些患者无明显症状,在查体时发现。

以往临床常将胃肠间质瘤分为良性、恶性及潜在恶性,随着医学的不断进步,学界认为胃肠间质瘤是独立的临床实体肿瘤,均应被视为潜在的恶性肿瘤[1]。

手术是治疗胃肠间质瘤的主要方式,常见的手术方式包括局部切除术、胃或小肠部分切除术、完全切除术等。

为进一步分析和了解外科手术治疗胃肠间质瘤的临床效果,我院对2011年5月至2013年5月收治的48例胃肠间质瘤患者进行分组治疗,现将结果报道如下。

1.资料与方法1.1一般资料收集我院2011年5月至2013年5月收治的48例行手术治疗的胃肠间质瘤患者的临床资料,患者均经超声内镜、B超等确诊为胃肠间质瘤。

患者主要临床表现:23例贫血伴消化道出血,17例中上腹饱胀、疼痛,7例腹部包块,2例患者无明显症状。

肿瘤发生部位:25例为胃部肿瘤,空肠部9例,十二指肠部15例。

根据Flercher分级可将危险程度分为:极低度7例,低度8例,中度21例,高度13例。

采用简单数字表法将患者随机分为观察组和对照组,每组24例。

免疫治疗在胃肠间质瘤中的研究现状和展望摘要酪氨酸激酶抑制剂(TKI)的出现显著降低了胃肠间质瘤(GIST)患者的复发转移风险并延长了生存期,但耐药的发生常常不可避免。

免疫治疗已经在多种实体肿瘤中被证明有效,但在GIST中的疗效尚不明确。

免疫治疗的疗效取决于肿瘤微环境,肿瘤浸润免疫细胞和免疫检查点是肿瘤微环境的重要组成部分,它不仅参与调控局部肿瘤的免疫应答,还是免疫治疗的靶点,对其进行全面的分析可以了解肿瘤免疫逃逸的机制。

本综述回顾相关文献,发现GIST患者有着丰富的肿瘤浸润免疫细胞,其在肿瘤的免疫监视和逃逸过程中发挥重要作用。

虽然早期临床研究显示,患者对于免疫治疗具有良好的耐受性,但疗效却不如人愿。

因此,如何筛选出GIST免疫治疗的获益人群、协调免疫治疗和TKI治疗的关系是下一步需要探索的关键问题。

同时,基础研究和大样本前瞻性临床试验的逐渐深入,将会为GIST中免疫治疗的应用提供更多的策略。

甲磺酸伊马替尼(imatinib mesylate,IM)彻底改变了胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)的治疗策略,极大地改善了晚期GIST 患者的临床预后,但约14%的GIST患者对IM存在原发耐药,随着时间的推移,治疗初期有效的患者也会发生继发性耐药[1]。

舒尼替尼(Sunitinib)、瑞戈非尼(Regorafenib)以及瑞派替尼(Ripretinib)仅能延长患者PFS 4~6个月,并伴有很多的不良反应[2-4]。

酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)的耐药问题已经成为GIST治疗的难点,同时也是临床和基础科研的热点。

近年来,免疫治疗已经在多种实体瘤中显示出临床获益[5-7]。

而GIST中免疫治疗的疗效尚未明确,本文将对GIST中免疫治疗的研究现状进行综述。

一GIST的免疫微环境免疫治疗的疗效取决于肿瘤微环境,而肿瘤浸润免疫细胞是肿瘤微环境的重要组成部分,不仅参与调控局部肿瘤的免疫应答,还是免疫治疗的靶点。

胃肠间质瘤的外科治疗摘要:目的:对胃肠间质瘤外科手术疗效,以及影响疗效的因素进行综合分析。

方法:对36例胃肠间质瘤患者的外科临床资料进行分析。

结果:患者术前并未进行病理诊断。

诊断结果根据术后病理、免疫组化结果进行。

患者肿瘤发生部位集中在以下区域:胃19例,小肠10例,直肠2例,肠系膜5例。

肿瘤的直径在5 cm以内的有9例,大于5 cm的27例。

肿瘤大小于良恶性表现出相关性(P<0.05);治愈率:术后1年以上的存活率为100%,3年以上的存活率为82.3%,5年以上的为65.2%。

结论:对该病患进行术前诊断相对困难,主要依靠术后的病理检查确诊,CD117、CD34的阳性也协调诊断,肿瘤的大小和患者的病情往往呈正比,进行手术治疗任然是现在较有效的治疗手段。

广泛切除或扩大淋巴结清扫不能提高生存率。

关键词:胃肠间质瘤;外科治疗对贵州航天医院从2007年~2011年间收治36例胃肠间质瘤患者的外科临床资料进行分析,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料:本组36例,其中男22例,女14例,男女比例为1.58:1。

年龄25~75岁,中位年龄为52.3岁。

肿瘤主要生长部位胃19例,小肠10例,直肠2例,肠系膜5例。

肿瘤的直径在5 cm以内的有9例,大于5 cm的27例。

主要临床表现:腹痛14例,消化道出血6例,贫血8例,腹部肿块2例,肠梗阻4例,无症状体检发现2例。

1.2 辅助检查及诊断:本组病患均未进行手术前病理诊断。

手术前通过以下途径检测:胃镜、肠镜、钡餐、CT、B超等,疑似间质瘤6例(16.7%),胃黏膜外肿物待查10例(27.8%),平滑肌瘤或者肉瘤3例(8.3%),胃、直肠癌4例(11.11%),腹腔发现存在硬块11例(30.5%),消化道血手术探查发现2例。

胃镜发现,胃间质瘤患者的胃黏膜下部出现外压性黏膜肿瘤的7例,黏膜出现糜烂、溃疡导致的为5例。

使用钡剂造影时,局部出现充盈缺损的患者8例。

143例胃肠道间质瘤的外科诊治及预后分析刘鹏;郑志魁;戚峰;刘彤【摘要】目的:探讨胃肠道间质瘤的临床病理特征及外科诊治情况,分析影响预后相关因素.方法:回顾性分析经手术治疗的143例患者的临床资料.结果:发生于胃42.7%,小肠35.0%,腹痛不适44.1%,消化道出血或贫血28.0%.131例手术完整切除,免疫组化表型CD117阳性率为98.5%.中位生存时间为64.0个月,1、3、5年生存率分别为89.7%,72.4%和53.4%.手术切除的完整性和危险程度分级是影响预后的独立因素(P<0.05).结论:胃肠道间质瘤术前确诊率较低,手术完整切除是主要治疗手段,伊马替尼治疗晚期患者有一定疗效.影响患者预后的独立因素是肿瘤危险程度分级、手术切除的完整性和伊马替尼治疗.【期刊名称】《中国中西医结合外科杂志》【年(卷),期】2010(016)005【总页数】4页(P522-525)【关键词】胃肠道间质瘤;诊断;外科治疗;免疫组织化学;伊马替尼;预后因素【作者】刘鹏;郑志魁;戚峰;刘彤【作者单位】天津医科大学总医院普通外科,天津,300052;天津医科大学总医院普通外科,天津,300052;天津医科大学总医院普通外科,天津,300052;天津医科大学总医院普通外科,天津,300052【正文语种】中文【中图分类】R656.6胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors, GIST)是独立起源于胃肠道间质干细胞的肿瘤,其年发病率为1/10万~2/10万[1-2],近10年来随着对其发病机制和临床病理特点的深入研究,GIST的诊治水平有了很大的提高。

我们根据天津医科大学总医院2000年1月—2008年10月收治的143例患者的临床资料,回顾性分析了本病的临床病理特点、诊治效果及预后影响因素。

1.1 一般资料143例患者中男79例,女64例;年龄20~81岁,平均年龄(48.0±5.3)岁。

胃肠间质瘤的外科治疗疗效评价与预后分析赵玉生,郑新,刘俊,朱委,王威,王志,湖北医药学院附属东风医院胃肠外科442000[摘要]目的:对胃肠间质瘤的外科手术治疗的效果进行评价与分析。

方法:回顾性总结在我院进行胃肠间质瘤手术治疗的36例患者,术后对患者随访8-12个月,统计其Matta功能评分和VAS疼痛评分变化情况。

结果:36例患者经显微手术治疗后总体效果显著,Matta 功能评分标准评价结果显示:优,26例;良,8例;可,2例;差,0例。

优良率为94.4%,同时36例患者术后VAS结果明显好于术前。

结论:根据患者的发病情况,采用适宜的外科手术疗法可以有效缓解胃肠间质瘤的病情,其可以作为一种治疗措施而加以推广。

【关键词】胃肠间质瘤;外科;手术治疗The curative effect of surgical treatment of gastrointestinal stromal tumorevaluation【Abstract】Objective: To evaluate and Analysis on surgical treatment of gastrointestinal stromal tumor effect. Methods: a retrospective summary of the treatment of 36 cases of gastrointestinal stromal tumor surgery in our hospital. Postoperative patients were followed up for 8-12 months, the statistics of the Matta scores and VAS pain score changes. Results: 36 cases of patients after microsurgery after treatment the overall effect was significant, Matta function standard and the evaluation results show that the excellent, 26 cases good, 8 cases; 2 cases; but, poor, 0 cases. The excellent and good rate was 94.4%, while 36 cases of patients with postoperative VAS result was better than preoperative. Conclusion: according to the incidence of patients, using appropriate surgical therapy can effectively relieve gastrointestinal stromal tumor disease, it can be used as a therapeutic measure to promote.【Keywords】gastrointestinal stromal tumor; surgery; surgical treatment 胃肠间质瘤是胃肠道间叶组织的异常膨出,在临床上没有典型的临床表现,常表现为胃肠道间叶组织有小的凸起,部分肿瘤较大的患者可触及腹部活动肿块、表面光滑、结节或分叶状[1]。

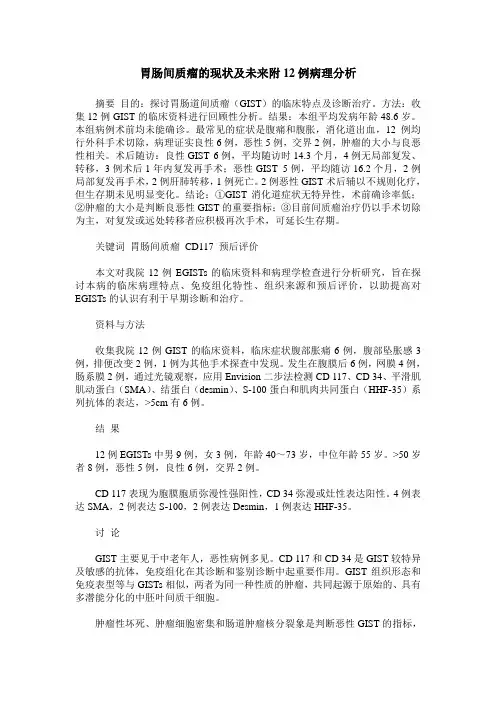

胃肠间质瘤的现状及未来附12例病理分析摘要目的:探讨胃肠道间质瘤(GIST)的临床特点及诊断治疗。

方法:收集12例GIST的临床资料进行回顾性分析。

结果:本组平均发病年龄48.6岁。

本组病例术前均未能确诊。

最常见的症状是腹痛和腹胀,消化道出血,12例均行外科手术切除,病理证实良性6例,恶性5例,交界2例,肿瘤的大小与良恶性相关。

术后随访:良性GIST 6例,平均随访时14.3个月,4例无局部复发、转移,3例术后1年内复发再手术;恶性GIST 5例,平均随访16.2个月,2例局部复发再手术,2例肝肺转移,1例死亡。

2例恶性GIST术后辅以不规则化疗,但生存期未见明显变化。

结论:①GIST消化道症状无特异性,术前确诊率低;②肿瘤的大小是判断良恶性GIST的重要指标;③目前间质瘤治疗仍以手术切除为主,对复发或远处转移者应积极再次手术,可延长生存期。

关键词胃肠间质瘤CD117 预后评价本文对我院12例EGISTs的临床资料和病理学检查进行分析研究,旨在探讨本病的临床病理特点、免疫组化特性、组织来源和预后评价,以助提高对EGISTs的认识有利于早期诊断和治疗。

资料与方法收集我院12例GIST的临床资料,临床症状腹部胀痛6例,腹部坠胀感3例,排便改变2例,1例为其他手术探查中发现。

发生在腹膜后6例,网膜4例,肠系膜2例,通过光镜观察,应用Envision二步法检测CD 117、CD 34、平滑肌肌动蛋白(SMA)、结蛋白(desmin)、S-100蛋白和肌肉共同蛋白(HHF-35)系列抗体的表达,>5cm有6例。

结果12例EGISTs中男9例,女3例,年龄40~73岁,中位年龄55岁。

>50岁者8例,恶性5例,良性6例,交界2例。

CD 117表现为胞膜胞质弥漫性强阳性,CD 34弥漫或灶性表达阳性。

4例表达SMA,2例表达S-100,2例表达Desmin,1例表达HHF-35。

讨论GIST主要见于中老年人,恶性病例多见。

胃肠道间质瘤诊疗现状间质瘤是胃肠道最常见的间叶组织源性肿瘤,主要有上皮样细胞和梭形细胞构成,免疫组化表达CD117、CD34和DOG-1。

其诊断主要借助于消化道钡餐、CT等影像学检查和病理免疫组化检查。

传统的放疗及化疗基本无效,目前主要是手术治疗和分子靶向治疗。

标签:胃肠道间质瘤;临床表现;诊断;治疗。

中国图书分类法分类号:R735.2;R735.3 文献标志码:A胃肠道间质瘤(Gastrointestinal Stromal Tumors,GIST)是胃肠道最常见的间叶组织源性肿瘤。

目前,普遍认为GIST起源于肠道起搏细胞、消化道Cajal 细胞(Intestinal cell of Cajal,ICC),其临床症状缺乏特异性,主要表现为腹痛、腹胀、包块、消化道出血及胃肠道梗阻,容易造成漏诊或误诊,需借助各种影像学检查和病理检查以确诊。

近年来随着病理学的不断发展,免疫组化学等研究的不断深入,人们逐渐认识到免疫组织化学染色CD117阳性在其诊断中是一个重要的决定性因素[1]。

GIST的首选治疗方式是早期手术完整切除,随着甲磺酸伊马替尼等靶向治疗药物的出现,其治疗逐步发展为靶向治疗联合手术治疗的综合模式。

1流行病学過去对GIST的认识很少,且有许多较小的GIST长期存在于患者体内,加上没有特异的临床表现,仅在尸检时才被发现或者在其他原因施行手术取出的标本中被病理检出,故确切的发病率难以统计[5]。

有文献指出[3,4],GIST发病率约1~2/10万,仅占全部胃肠道肿瘤的3%以下,但却是最常见的胃肠道间叶源性肿瘤。

多在40岁以上发病,高发年龄段为55~65岁,儿童罕见,男女性中发病率大致相等,不同民族、地区或国家的流行病学数据可能存在差异[2]。

GIST 可发生于消化道的任何部位,最常见于胃(60%~70%),其次是小肠(20%~30%),结肠、直肠和盲肠仅占5%,食道则占2%~3%,偶有发生在网膜、肠系膜和腹膜者。

【述评】胃肠道间质瘤的诊断与治疗现状作者:周岩冰胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)属于少见的间叶组织肿瘤,占所有胃肠道恶性肿瘤的0.1%~3%,发病率为1~1.5/10万。

GIST可以发生于消化道的任何部位,以胃和小肠最为常见,分子机制是编码酪氨酸激酶受体蛋白基因KIT(CD117)或血小板源性生长因子受体α(platetet-derived growth factor receptor alpha,PDGFRA)基因激活突变所致[1]。

最近20年,对GIST相关信号转导通路的认识和分子靶向治疗的进展极大地改善了GIST患者的总体疗效和预后。

本文回顾性分析GIST在流行病学、病理学、影像学、外科手术及靶向治疗等方面的进展。

一、临床表现GIST的多发年龄为60岁左右,性别、种族之间无明显差别。

虽然GIST可继发于种系KIT或PDGFRA基因突变或为家族性综合征的一部分(von Recklinghausen神经纤维瘤病、Carney三联征或Carney Stratakis综合征),但绝大多数为散发病例。

胃和小肠的间质瘤分别占50%~60%和20%~35%,结肠、直肠、十二指肠和食管的间质瘤少见。

病变多为单发肿块,边界清,平均直径在5 cm左右。

GIST通常位于胃肠壁内,可形成侵达浆膜面息肉样肿物或以黏膜为基底的肿块,黏膜面可形成溃疡引起消化道出血。

多数患者有消化道症状,如腹部不适、吞咽困难、进食后饱胀感、扪及包块、肠梗阻、穿孔和消化道出血等[2]。

约15%~47%的患者出现肿瘤转移,常见部位有肝、腹膜、大网膜。

淋巴结转移罕见,通常只发生在儿童的GIST。

鲜有肺和骨转移,往往发生在终末期病变。

二、诊断1.影像学检查:对于疑似或确诊的GIST患者应进行腹部及盆腔增强CT检查,这有助于判断肿瘤与周围组织器官之间的关系、手术切除的可能性以及有无转移征象。

浅析研究腹腔镜手术治疗胃间质瘤的现状与进展摘要:胃间质瘤较常见的一种疾病,主要发生于肠道的夜间源性肿瘤。

而胃间质瘤主要的治疗手段就是进行外科手术进行完整的切除。

目前,随着我国医疗技术的不断发展,微创治疗理念以及方法在不断地完善和改进,利用腹腔镜对胃间质瘤进行切除在越来越多的手术中被应用,但是腹腔镜在使用和手术的过程中还存在一些不足和需要改进的地方。

本文结合多年来腹腔镜在治疗胃间质瘤的相关进行展开相应的讨论和分析。

关键词:腹腔镜、胃间质瘤、手术治疗胃间质瘤又称为胃肠道间质瘤,主要发生于肠道的夜间源性肿瘤,其发病率是肠道恶性肿瘤的0.1%-3%[1]。

其不同的位置会显示不同的病状,主要是由原发肿瘤灶决定,其中包括位置、大小以及侵袭的严重程度等[2],需要对手术标本进行相应的免疫组化检测,若发现阳性即可确诊。

目前对于胃间质瘤的治疗主要是通过外科手术进行根除,这样不但可以保证肿瘤包膜的完整性和可以确保进行腹腔镜手术时镜下切缘的阴性[3]。

传统的胃间质瘤手术多数是在开腹的环境下进行的,但目前随着微创手术的不断推广,在腹腔镜下进行手术治疗的方法越来越广泛,并且腹腔镜进行胃间质瘤手术比传统的手术更具有优势。

1腹腔镜手术治疗胃间质瘤的原则胃间质瘤可对原发性进行切除,根据相关报道可得,胃间质瘤的进行腹腔镜手术的主要原则就是对完整的肿瘤进行切除,有效避免肿瘤破裂,确保切缘的阴性,在手术时不推荐对胃进行扩大切除以及对常规行淋巴进行清扫等[4]。

保证切除肿瘤无破损:胃间质瘤切除之后如若发生肿瘤破裂是非常严重的后果,因此在手术进行中,必须确保并坚持无溜原则,避免肿瘤的破裂。

如果在手术进行中发生了肿瘤破裂的情况,则手术应该及时对外科急症进行处理,并获取病理的诊断,根据手术中的风险程度对肿瘤进行相应的切除,此外在手术中应尽最大的可能避免肿瘤的破裂。

保证切缘阴性:一般病理切除阳性的患者,无需进行相应的补充弄手术,主要是因为进行二次手术的风险较高。