20100319_命题逻辑的推理理论_2

- 格式:ppt

- 大小:736.00 KB

- 文档页数:36

命题逻辑原理

命题逻辑是一种数学模型,用于对逻辑表达式的真假进行推理。

其基本原理包括使用逻辑运算符(如AND、OR和非NOT)来构建代表“命题”的公式,并允许某些公式构成“定理”,有一套形式“证明规则”。

在命题逻辑中,原子命题是最基本的单位,它们不能进一步被分解为更简单的命题。

原子命题通过逻辑运算符可以组合成更复杂的命题。

基本的逻辑运算符包括“与”AND、“或”OR和非NOT。

在命题逻辑中,一个重要的概念是“有效性”。

一个逻辑公式被称为有效的,当且仅当它对于所有的解释都为真。

在逻辑学中,有效性是通过演绎推理来确定的。

此外,命题逻辑的适用范围也相当广泛。

它被用于计算机科学中的许多领域,如电路设计、编程语言和系统设计(如Prolog语言)。

在更近的时代里,

命题逻辑也用于人工智能和机器学习等领域。

以上内容仅供参考,如需更全面准确的信息,可查阅命题逻辑相关的教材或论文。

命题逻辑的推理规则与证明方法引言命题逻辑是一门研究命题间逻辑关系和推理规则的学科。

在逻辑学中,命题是可以明确判断真假的陈述句,推理则是基于已知的命题通过逻辑规则得出新的命题。

本文将讨论命题逻辑中常用的推理规则和证明方法,以帮助读者理解和应用命题逻辑。

一、命题逻辑的基本概念在开始讨论推理规则和证明方法之前,我们先来简要介绍命题逻辑的基本概念。

1. 命题:命题是可以明确判断真假的陈述句。

例如:“今天是星期一”和“2加2等于4”都是命题。

2. 命题联结词:命题联结词是用于连接、变换和修饰命题的词语。

例如:“与”、“或”、“非”等常见的命题联结词。

3. 命题公式:命题公式是由命题和命题联结词组成的符号串。

例如:“p∧q”、“p∨q”等都是命题公式。

二、命题逻辑的推理规则在命题逻辑中,推理规则是用来根据已知的命题推出新的命题的准则。

下面列举几种常见的推理规则:1. 蕴含规则(Implication Rule):如果已知一个命题“p蕴含q”,即“p→q”,那么可以推出新的命题“如果p成立,则q必定成立”。

2. 合取规则(Conjunction Rule):如果已知两个命题“p”和“q”,那么可以推出新的命题“p与q同时成立”。

3. 析取规则(Disjunction Rule):如果已知两个命题“p”和“q”,那么可以推出新的命题“p或q至少一个成立”。

4. 反言规则(Contraposition Rule):如果已知一个命题“p蕴含q”,那么可以推出新的命题“非q蕴含非p”。

以上仅是命题逻辑中推理规则的几个例子,实际上还有许多其他的推理规则,读者可以根据具体需求进行学习和应用。

三、命题逻辑的证明方法在命题逻辑中,证明是用来推断一个命题是否成立的过程。

下面介绍两种常见的证明方法:1. 直接证明法:直接证明法是通过列举前提和推理步骤来证明一个命题的真假。

具体步骤包括:首先列出已知的前提命题,然后使用推理规则逐步推导得出新的命题,最后得出目标命题。

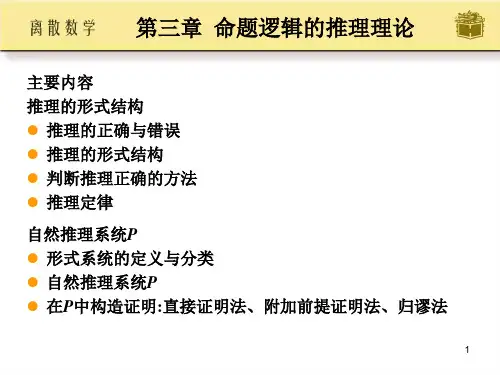

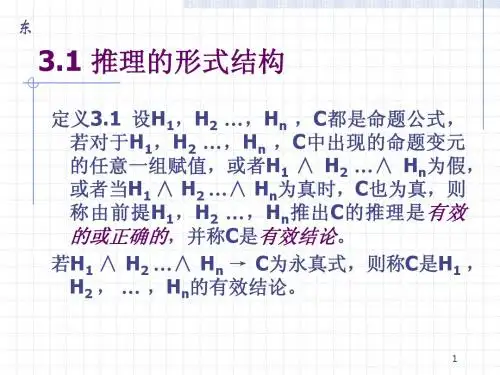

1.7 推 理 理 论从假设前提利用推理规则得到其他命题,即形成结论的过程就是推理,这是研究逻辑的主要目标。

1.7.1 蕴含与论证1.推理的含义与形式[定义1-22] 当且仅当p →q 为永真式时,称为p 蕴含q (logical implication ),记作p q ⇒,或p q 。

此时,称p 为前提,q 为p 的有效结论或逻辑结论,也称为q 可由p 逻辑推出。

得出此逻辑关系的过程称为论证。

[辨析] 由于仅在p 为1而q 为0时公式p q →为0,可见,p q →永真意味着不可能存在前件p 为1而后件q 为0的情况,或者说,若p q ⇒,则只要前件p 为1,后件q 也一定为1。

因此,p q ⇒也称为“永真蕴含”,即p 永真蕴含q 。

[延伸] 通常,定理(theorem )被解释为“经过受逻辑限制的证明为真的陈述”,就是指对“在一定条件成立的情况下必然产生某个(些)结论”的陈述。

因此,定理证明也就是对蕴含关系的论证。

当然,通常只有重要或有趣的陈述才被视为定理。

所有逻辑推理的实质就是证明p q ⇒,也就是证明p q →为永真式。

例如,以下是一个简单的初等数学证明题目:已知a 、b 、c 为实数,且22a b bc -=,0c ≠,则有2/(/1)a c b b c =+。

如果记p :22a b bc -=,q :0c ≠,r :2/(/1)a c b b c =+则上述论证要求可描述为:p q r ∧⇒证明的目的就是说明:若前提p q ∧正确,则结论r 也正确,即证明p q r ∧→为永真式。

通常的逻辑推理问题都会由一组前提来推断一个逻辑结论,此时的多个前提可写成合取式12n H H H ∧∧∧ ,或写成用逗号分隔的命题序列H 1, H 2, ..., H n ,即论证要求可写作:12n H H H C ∧∧∧⇒ ,或12,...,n H H H C ⇒,,或12n H H H C ∧∧∧ ,或12,...,,n H H H C可见,论证A C 、A C ⇒或A C →是永真式都是同义的,且前提也可以用集合表示,如: 12{,..,},.n H H H C 在数学上,总是要求前提为真,从而推导出有效的结论,并不需要研究从假的前提能得到什么结论,且推理形式与前提的排列次序无关。