命题逻辑的推理理论(牛连强)

- 格式:pdf

- 大小:271.16 KB

- 文档页数:11

命题逻辑的推理理论(牛连强)1.7 推理理论从假设前提利用推理规则得到其他命题,即形成结论的过程就是推理,这是研究逻辑的主要目标。

1.7.1 蕴含与论证1.推理的含义与形式[定义1-22] 当且仅当p →q 为永真式时,称为p 蕴含q (logical implication ),记作p q ?,或p q 。

此时,称p 为前提,q 为p 的有效结论或逻辑结论,也称为q 可由p 逻辑推出。

得出此逻辑关系的过程称为论证。

[辨析] 由于仅在p 为1而q 为0时公式p q →为0,可见,p q →永真意味着不可能存在前件p 为1而后件q 为0的情况,或者说,若p q ?,则只要前件p 为1,后件q 也一定为1。

因此,p q ?也称为“永真蕴含”,即p 永真蕴含q 。

[延伸] 通常,定理(theorem )被解释为“经过受逻辑限制的证明为真的陈述”,就是指对“在一定条件成立的情况下必然产生某个(些)结论”的陈述。

因此,定理证明也就是对蕴含关系的论证。

当然,通常只有重要或有趣的陈述才被视为定理。

所有逻辑推理的实质就是证明p q ?,也就是证明p q →为永真式。

例如,以下是一个简单的初等数学证明题目:已知a 、b 、c 为实数,且22a b bc -=,0c ≠,则有2/(/1)a c b b c =+。

如果记p :22a b bc -=,q :0c ≠,r :2/(/1)a c b b c =+则上述论证要求可描述为:p q r ∧?证明的目的就是说明:若前提p q ∧正确,则结论r 也正确,即证明p q r ∧→为永真式。

通常的逻辑推理问题都会由一组前提来推断一个逻辑结论,此时的多个前提可写成合取式12n H H H ∧∧∧ ,或写成用逗号分隔的命题序列H 1, H 2, ..., H n ,即论证要求可写作:12n H H H C ∧∧∧? ,或12,...,n H H H C ?,,或12n H H H C ∧∧∧ ,或12,...,,n H H H C可见,论证A C 、A C ?或A C →是永真式都是同义的,且前提也可以用集合表示,如: 12{,..,},.n H H H C 在数学上,总是要求前提为真,从而推导出有效的结论,并不需要研究从假的前提能得到什么结论,且推理形式与前提的排列次序无关。

![2_4_谓词逻辑中的基本等价和蕴含关系[14页]](https://uimg.taocdn.com/e34bb46e80eb6294dc886c12.webp)

推理必背知识点总结一、命题推理1. 命题和命题演算命题是陈述语言的有真假性的陈述。

命题演算是对命题进行逻辑演算的方法。

常见的命题演算方法有合取、析取、条件命题和双条件命题。

2. 命题的连接词命题的连接词是逻辑运算符号,包括合取命题的∧、析取命题的∨、条件命题的→和双条件命题的↔。

3. 命题的混合连接当多个命题混合连接在一起时,需要注意连接词的优先级和括号的使用。

例如:(p∧q)∨r,先计算括号内的命题,再计算整个命题的值。

4. 命题的真值表真值表是对于给定的若干命题,列出所有可能情况下的真值的表格。

通过真值表可以判断复合命题在各种情况下的真假性。

5. 命题的推理基于命题演算的推理方法包括:简单推理、析取范式、合取范式、命题条件和德摩根定律等。

通过这些方法,可以得出结论,解决问题。

二、谬误推理1. 谬误的概念谬误是指在推理过程中出现的错误。

谬误分为形式谬误和实质谬误。

2. 形式谬误形式谬误是推理的结构不当或不完整,从而导致结论无法成立的错误。

如:偷换概念、假设不当、悖论等。

3. 实质谬误实质谬误是推断的前提不实或逻辑错误,导致结论不成立的错误。

如:抽象谬误、依据谬误、偷换概念等。

4. 谬误的检验和纠正检验谬误要对推理过程进行批判性思考,检查前提是否成立,结论是否合理。

纠正谬误需要重新分析问题,发现并修正推理过程中的逻辑错误。

三、数理逻辑1. 命题逻辑和谓词逻辑命题逻辑是处理命题间关系的逻辑。

谓词逻辑是对命题中的元素进行描述和关系的逻辑。

2. 命题逻辑的基本命题形式基本命题形式包括命题的合取、析取、条件命题和双条件命题。

3. 范式和析取范式范式是用合取命题和析取命题来表示一个复合的命题。

析取范式是用析取式来表示一个命题。

4. 命题逻辑的推理通过范式和析取范式,可以进行复杂命题的推理和逻辑演算。

5. 谓词逻辑的概念谓词逻辑是一种用来描述元素和关系的逻辑,主要包括:函项、量词、命题变元、量化和谓词符号等。

逻辑学知识点及公式逻辑学是一门研究思维形式、思维规律和思维方法的科学。

它对于我们正确地思考、表达和论证具有重要的意义。

下面为您介绍一些常见的逻辑学知识点及公式。

一、命题逻辑1、命题命题是具有真假值的陈述句。

例如,“今天是晴天”“2 + 3 =5”等。

2、逻辑连接词(1)“且”(用“∧”表示):两个命题都为真时,其组合命题才为真。

例如:命题 P:今天是晴天;命题 Q:我心情很好。

P∧Q 只有在今天是晴天并且我心情很好时才为真。

(2)“或”(用“∨”表示):两个命题中至少有一个为真时,其组合命题为真。

例如:命题 P:我吃苹果;命题 Q:我吃香蕉。

P∨Q 在我吃苹果或者我吃香蕉或者两者都有时为真。

(3)“非”(用“¬”表示):对原命题的否定。

例如:命题 P:今天下雨。

¬P 则表示今天不下雨。

3、命题公式的真值表通过列出命题中变量的所有可能取值,并计算出整个命题公式的真假值,可以得到真值表。

4、等价式(1)双重否定律:¬¬P = P(2)交换律:P∧Q = Q∧P,P∨Q = Q∨P(3)结合律:(P∧Q)∧R = P∧(Q∧R),(P∨Q)∨R = P∨(Q∨R)5、蕴含式如果 P 则 Q,记作P → Q。

只有当 P 为真且 Q 为假时,P → Q 为假。

二、谓词逻辑1、个体、谓词和量词个体是指可以独立存在的事物,谓词是描述个体性质或关系的词语,量词包括全称量词(“所有”,用“∀”表示)和存在量词(“存在”,用“∃”表示)。

2、公式例如,∀x (P(x) → Q(x))表示对于所有的 x,若 P(x) 成立则 Q(x) 成立。

三、推理规则1、假言推理如果P → Q 为真,且 P 为真,那么可以推出 Q 为真。

2、选言推理(1)否定肯定式:P∨Q,¬P ,则 Q。

(2)肯定否定式:P∨Q,P ,则¬Q (这种情况在不相容选言中成立)3、三段论推理例如:所有的人都会思考,张三是人,所以张三会思考。

4.3 关系的性质很多关系具有一定的特殊性,这使其表现为某种特殊的关系。

在一些应用中,常常希望关系具有这些性质,也需要正确判定一个关系是否具有这些性质。

4.3.1 自反与反自反关系[定义4-8] 设R 是X 上的二元关系。

若对所有的x X ∈,有,x x R <>∈,则称R 是X 上的自反关系(reflexive relation )。

符号描述为:R 是X 上的自反关系(,)x x X x x R ⇔∀∈→<>∈ [辨析] 定义要求对所有的x X ∈,都有,x x R <>∈,或者说只要x X ∈,就有,x x R <>∈。

其他性质也都类似。

[定义4-9] 设R 是X 上的二元关系。

若对所有的x X ∈,有,x x R <>∉,则称R 是X 上的反自反关系(irreflexive relation )。

符号描述为:R 是X 上的反自反关系(,)x x X x x R ⇔∀∈→<>∉ 例如,实数集上的≥、≤、=关系,集合上的=、⊆关系,以及任何集合X 上的恒等关系I X 都是自反关系,整数集上的>、≠关系和集合上的⊂关系都是反自反关系。

定义中的“任意性”要求非常关键。

例如,A ={a , b , c },R ={<a , a >, <b , b >}不是自反的,因为缺少序偶<c , c >,S ={<a , a >, <b , b >, <c , c >, <a , c >}才是自反的。

[理解] 如何判定一个关系具有某种性质?其实,每个性质的定义都由一个条件句命题来描述,只要证明此命题为真。

而如果条件句的前件为0,则命题必为1,故定义满足。

例4-12 找出一个关系,既不是自反的,也不是反自反的。

能再找出一个关系,既是自反的,也是反自反的吗?解 若A ={1,2,3},则R ={<1,1>,<2,2>}既不是自反的,也不是反自反的。

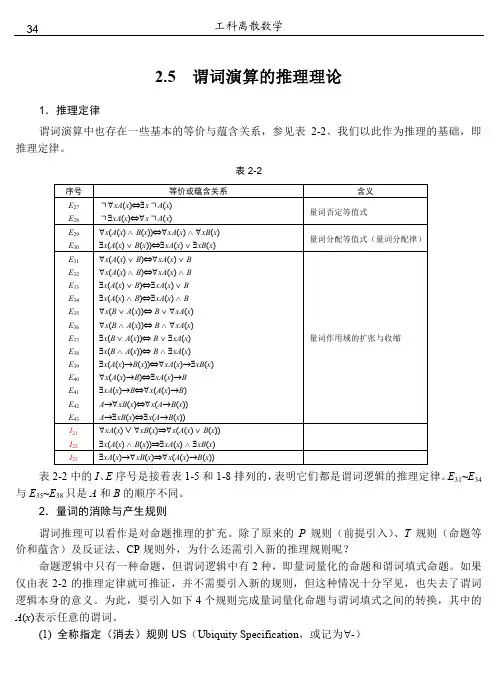

2.5 谓词演算的推理理论1.推理定律谓词演算中也存在一些基本的等价与蕴含关系,参见表2-2。

我们以此作为推理的基础,即推理定律。

表2-2序号 等价或蕴含关系 含义E27 E28 ┐∀xA(x)⇔∃x┐A(x)┐∃xA(x)⇔∀x┐A(x) 量词否定等值式E29 E30∀x(A(x)∧B(x))⇔∀xA(x)∧∀xB(x)∃x(A(x)∨B(x))⇔∃xA(x)∨∃xB(x)量词分配等值式(量词分配律)E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43∀x(A(x)∨B)⇔∀xA(x)∨B∀x(A(x)∧B)⇔∀xA(x)∧B∃x(A(x)∨B)⇔∃xA(x)∨B∃x(A(x)∧B)⇔∃xA(x)∧B∀x(B∨A(x))⇔ B∨∀xA(x)∀x(B∧A(x))⇔ B∧∀xA(x)∃x(B∨A(x))⇔ B∨∃xA(x)∃x(B∧A(x))⇔ B∧∃xA(x)∃x(A(x)→B(x))⇔∀xA(x)→∃xB(x)∀x(A(x)→B)⇔∃xA(x)→B∃xA(x)→B⇔∀x(A(x)→B)A→∀xB(x)⇔∀x(A→B(x))A→∃xB(x)⇔∃x(A→B(x))量词作用域的扩张与收缩I21 I22∀xA(x)∨∀xB(x)⇒∀x(A(x)∨B(x))∃x(A(x)∧B(x))⇒∃xA(x)∧∃xB(x)I23 ∃xA(x)→∀xB(x)⇒∀x(A(x)→B(x))表2-2中的I、E序号是接着表1-5和1-8排列的,表明它们都是谓词逻辑的推理定律。

E31~E34与E35~E38只是A和B的顺序不同。

2.量词的消除与产生规则谓词推理可以看作是对命题推理的扩充。

除了原来的P规则(前提引入)、T规则(命题等价和蕴含)及反证法、CP规则外,为什么还需引入新的推理规则呢?命题逻辑中只有一种命题,但谓词逻辑中有2种,即量词量化的命题和谓词填式命题。

如果仅由表2-2的推理定律就可推证,并不需要引入新的规则,但这种情况十分罕见,也失去了谓词逻辑本身的意义。

2.2 谓词逻辑中的命题翻译由于谓词有谓词填式和量词量化两种转换为命题的方法,实际中也有两类命题需要翻译。

2.2.1 特殊化个体词的命题当命题中的个体词是固定对象时,不需要关心个体域,只要刻画出表示个体词的性质或个体词之间关系的谓词,并构成谓词填式即可。

例2-3 用谓词逻辑符号化下述命题:(1) 苏格拉底是人。

(2) 孙建中比李晓光个子高。

(3) 5介于2和8之间。

(4) 若m 是正数,则m -是负数。

(5) 这只大红书柜摆满了那些古书。

解 记M (x ):x 是人;T (x , y ):x 比y 个子高;Between (z , x , y ):z 介于x 和y 之间;P (x ):x 是正数,N (x ):x 是负数;F (x ,y ):x 摆满了y 。

上述命题可符号化为:(1) M (苏格拉底)。

(2) T (孙建中, 李晓光)。

(3) Between (5, 2, 8)。

(4) ()()P m N m →-。

(5) F (这只大红书柜, 那些古书)。

如果都表示成符号会更好一些。

例如,记s :苏格拉底,y :孙建中,x :李晓光,a :这只大红书柜,b :那些古书,则(1)、(2)和(5)可用纯符号形式表示为:(1) M (s )。

(2) T (y , x )。

(5) F (a , b )。

这里对(5)的刻画不够细致。

如果将“这只”和“那些”作为个体词,可引入如下谓词: R (x ):x 是大红书柜,Q (y ):y 是古书。

于是,命题可符号化为如下的谓词填式:R (这只)∧Q (那些)∧F (这只, 那些)还可以进一步分解那些修饰限定词,即引入如下谓词和个体词符号:A (x ):x 是书柜,E (y ):y 是图书,B (x ):x 是大的,C (x ):x 是红的,D (y ):y 是古老的;a :这只,b :那些,则原命题可表示为: ()()()()()(,)∧∧∧∧∧A a B a C aE b D bF a b可见,谓词公式的翻译结果因对个体词性质的刻画程度不同而异。

逻辑的力量知识点总结初中逻辑是一种重要的思维工具,它帮助我们思考问题、分析观点、做出决定,是科学、数学、哲学等学科的基础。

初中阶段,学生开始接触逻辑学的基本概念和原理,建立起逻辑思维的基础。

以下是逻辑的力量知识点总结。

一、命题逻辑1. 命题的定义:能够陈述真假的陈述句称为命题。

2. 命题的连接词:命题用连接词“与”、“或”、“非”等进行连接,构成复合命题。

3. 命题的真值表:通过真值表可以确定复合命题在不同情况下的真值。

4. 命题公式:用符号表示命题,例如p、q、r等字母可以代表不同的命题。

二、逻辑推理1. 充分条件和必要条件:如果A是B的充分条件,那么B就是A的必要条件。

2. 排中律和矛盾律:排中律认为任何陈述都是真或者假;矛盾律认为一个陈述与其否定语永远不能同时为真。

3. 假言推理和析取推理:假设前提条件,从前提推导出结论,称为假言推理;通过排除假设的否定,得出结论为真,称为析取推理。

三、真理函数和合取范式1. 真理函数:用符号构建公式来描述命题的真值。

2. 合取范式:将命题用合取式(and)连接,求出合取范式,揭示命题的逻辑结构。

四、基本逻辑常识1. 逻辑的三大定理:排中律、矛盾律、排中律。

2. 逻辑推理的规则:假言推理、拒取规则、析取假设。

五、逻辑论证1. 论证结构:论点、论据、论证结论。

2. 论证的有效性:论据必须有说服力,结论必须符合逻辑规律。

3. 论证方法:归纳法、演绎法等。

以上是逻辑的力量知识点总结,希望能帮助初中生了解逻辑学的基本原理和方法。

逻辑的力量可以帮助我们在日常生活中清晰分辨事实和谬误,做出明智的选择和决定。

逻辑思维不仅在学术研究中有着重要的作用,也在我们的日常生活中发挥着巨大的作用。

希望大家能够运用逻辑的力量来提升自己的思维能力。

工科离散数学第二版牛连强第六章《工科离散数学第二版》是牛连强教授所著的一本离散数学教材,第六章的内容是图论的应用。

首先,让我们简单介绍一下图论的应用这一章的主要内容。

在这一章中,牛连强教授将带领读者深入了解图论在实际问题中的应用,如最短路算法、网络流问题、图的着色理论等。

这些内容不仅可以帮助读者更好地理解图论的基本概念,还能培养读者运用图论解决实际问题的能力。

接下来,让我们分析一下这一章的重点和难点。

图论的应用涉及许多实际问题的解决,如网络优化、交通规划等,这些问题的解决需要深入理解图论的基本概念和算法,同时也需要一定的数学和计算机知识。

因此,本章的重点是掌握图论的基本概念和算法,难点则是如何将图论应用于实际问题,如何设计有效的算法来解决这些问题。

为了帮助读者更好地掌握这一章的内容,我们可以提供一些学习建议和技巧。

首先,建议读者仔细阅读牛连强教授的讲解视频和相关资料,了解图论的基本概念和算法。

其次,可以通过习题练习加深对图论的理解,特别是对于一些实际问题,需要尝试运用图论的方法来解决。

最后,可以通过实际应用案例来加深对图论应用的理解。

针对第六章图论的应用这一章,我们可以给出一些学习建议。

首先,需要掌握图论的基本概念和算法,如节点、边、路径、图、欧拉图等。

其次,需要理解如何运用图论的方法解决实际问题,如最短路算法、网络流问题等。

此外,还需要尝试将所学知识应用于实际问题的解决中,不断探索和总结经验。

总之,《工科离散数学第二版》中的第六章图论的应用是非常重要的一部分内容。

通过认真学习这一章的内容,读者不仅可以加深对图论的理解,还可以培养运用图论解决实际问题的能力。

在学习的过程中,建议读者注重理解基本概念和算法,并通过习题练习和实际应用案例来加深对图论应用的理解。

综合逻辑知识点总结大全一、命题逻辑命题逻辑是逻辑学中的一个重要分支,它研究的是命题之间的关系。

命题是陈述语句,可以判断真假。

在命题逻辑中,有一些基本的概念和规则:1. 命题:具有真假值的陈述句。

例如,“今天下雨了”、“2+2=4”都是命题。

2. 合取命题:由两个或多个命题通过“且”连接而成的复合命题。

例如,“今天下雨了,而且天气很冷”是合取命题。

3. 析取命题:由两个或多个命题通过“或”连接而成的复合命题。

例如,“今天下雨了,或者天气很冷”是析取命题。

4. 蕴含命题:由两个命题p和q构成的复合命题,表示如果p成立,则q也一定成立。

例如,“如果下雨了,那么路上会很滑”是蕴含命题。

5. 等价命题:由两个命题p和q构成的复合命题,表示p和q有相同的真值。

例如,“如果下雨了,那就一定云朵密布”是等价命题。

6. 否定命题:对一个命题进行否定,其真值与原命题相反。

例如,“今天不下雨”是对“今天下雨了”的否定。

7. 逻辑联结词:用来连接命题的词汇,包括“否定”、“合取”、“析取”、“蕴含”和“等价”。

命题逻辑的一些重要规则包括:1. 分配律:p∧(q∨r) = (p∧q)∨(p∧r)2. 德摩根定理:¬(p∧q) = (¬p)∨(¬q)、¬(p∨q) = (¬p)∧(¬q)3. 蕴含的真值条件:当蕴含命题的前件为假时,命题一定成立。

二、谬误在逻辑学中,谬误是指推理上的错误。

常见的谬误有:1. 诉诸情感谬误:使用情感而非理性来说服他人。

2. 诉诸权威谬误:以权威的观点作为支持自己观点的理由。

3. 僭称词源谬误:误用背景知识作为支持自己观点的理由。

4. 无中生有谬误:无根据地对某一事实进行推断。

5. 希望之母谬误:以自己所期望的事情发生来支持自己的观点。

认识和了解这些常见的谬误有助于我们在日常生活和学习中更清晰地思考和判断。

三、演绎推理演绎推理是逻辑学中的重要内容。

1.7 推 理 理 论从假设前提利用推理规则得到其他命题,即形成结论的过程就是推理,这是研究逻辑的主要目标。

1.7.1 蕴含与论证1.推理的含义与形式[定义1-22] 当且仅当p →q 为永真式时,称为p 蕴含q (logical implication ),记作p q ⇒,或p q 。

此时,称p 为前提,q 为p 的有效结论或逻辑结论,也称为q 可由p 逻辑推出。

得出此逻辑关系的过程称为论证。

[辨析] 由于仅在p 为1而q 为0时公式p q →为0,可见,p q →永真意味着不可能存在前件p 为1而后件q 为0的情况,或者说,若p q ⇒,则只要前件p 为1,后件q 也一定为1。

因此,p q ⇒也称为“永真蕴含”,即p 永真蕴含q 。

[延伸] 通常,定理(theorem )被解释为“经过受逻辑限制的证明为真的陈述”,就是指对“在一定条件成立的情况下必然产生某个(些)结论”的陈述。

因此,定理证明也就是对蕴含关系的论证。

当然,通常只有重要或有趣的陈述才被视为定理。

所有逻辑推理的实质就是证明p q ⇒,也就是证明p q →为永真式。

例如,以下是一个简单的初等数学证明题目:已知a 、b 、c 为实数,且22a b bc -=,0c ≠,则有2/(/1)a c b b c =+。

如果记p :22a b bc -=,q :0c ≠,r :2/(/1)a c b b c =+则上述论证要求可描述为:p q r ∧⇒证明的目的就是说明:若前提p q ∧正确,则结论r 也正确,即证明p q r ∧→为永真式。

通常的逻辑推理问题都会由一组前提来推断一个逻辑结论,此时的多个前提可写成合取式12n H H H ∧∧∧ ,或写成用逗号分隔的命题序列H 1, H 2, ..., H n ,即论证要求可写作:12n H H H C ∧∧∧⇒ ,或12,...,n H H H C ⇒,,或12n H H H C ∧∧∧ ,或12,...,,n H H H C可见,论证A C 、A C ⇒或A C →是永真式都是同义的,且前提也可以用集合表示,如: 12{,..,},.n H H H C 在数学上,总是要求前提为真,从而推导出有效的结论,并不需要研究从假的前提能得到什么结论,且推理形式与前提的排列次序无关。

尽管由前提A 到结论C 的推理一般记作A C ,如果推理是正确的,则可记作A ⊨C 。

2.常规的推理方法在日常生活和科学实践中,可以采用一些形式不太严格的方法进行推理论证。

(1) 真值表法,即列出公式12n H H H C ∧∧∧→ 的真值表。

若公式中所有行的真值全为1则得证。

这种证明方法没有什么逻辑味道,在命题变元较多时也很困难。

(2) 叙述型推理,说明不存在12n H H H ∧∧∧ 为1且C 为0的情况。

可以有两种叙述形式:① 假定前提12n H H H ∧∧∧ 为1,说明结论C 必为1。

② 假定结论C 为0,说明前提12n H H H ∧∧∧ 必为0。

例1-20 证明()q p q p ∧→⇒┐┐。

证明 这里采用形式①。

假定前件()q p q ∧→┐为1。

那么,q ┐和p q →都为1。

由前者知q 为0,再由后者知p 为0,故p ┐为1。

结论成立。

若采用形式②,可论证如下:假定后件p ┐为0。

于是,p 为1。

若q 为1,则q ┐为0,故()q p q ∧→┐为0。

若q 为0,则p q →为0,故()q p q ∧→┐为0。

总之,前件()q p q ∧→┐为0。

结论成立。

例1-21 用符号描述推理过程并验证论证的有效性:如果6是偶数,则7被2除不尽。

或5不是素数,或7可被2除尽。

但5是素数。

所以6是奇数。

解 记p :6是偶数,q :7可被2除尽,r :5是素数,则推理过程可符号化为:p q r q r p →∨⇒┐,┐,┐假定前提为1,则p q →┐,r q ∨┐和r 都为1。

由r 为1知r ┐为0,从而q 为1。

因此,q ┐为0,再由p q →┐为1可知p 为0。

于是,p ┐为1。

论证有效。

[辨析] 论证有效并不代表结论是客观真实的,因为我们并不研究前提是否具有客观真实性,仅假定其逻辑意义为真,从而进行形式上的推导。

(3) 消解法证明,粗略地说,就是当两个同时为1的条件中分别含有某个命题及其否定时,可以消去该命题的证明方法。

例1-21 证明下述蕴含关系成立: ① ()()┐→∧→⇒∨p q p r q r 。

② ()()┐∨∧∨⇒∨p q p r q r 。

证明 若()()┐→∧→p q p r 为1,则┐→p q 和→p r 为1。

若p 为1,则r 为1,得∨q r 为1;若p 为0,即┐p 为1,则q 为1,得∨q r 为1。

总之,∨q r 为1,故式①成立。

将式①中的条件联结词转换为析取联结词就证明了式②。

[理解] p 与┐p 是相反的命题。

┐→p q 和→p r 都为1是说,不管p 是否为真总有q 或r 为真,因此,∨q r 总是真的。

很明显,式②中的两个子公式∨p q 和┐∨p r 都是子句,二者共同推理的结果∨q r 消去了命题p ,此过程称为“消解”或“归结”(resolution )。

此问题将在自然推理部分做进一步讨论,而②也被视为一条基本的推理规则。

(4) 等值演算,利用等价变换说明条件式为永真式。

例如,通过演算可推出(())1p q p q →∧→⇔┐┐ 这说明(())p q p q →∧⇒┐┐。

(5) 主析取范式法,即说明条件式的主析取范式包含所有的小项。

例如,因为0,1,2,{}3(())1→∧→⇔⇔∨┐┐p q p q 说明(())p q p q →∧⇒┐┐。

应注意条件式的非对称性。

一般称q p →为p q →的逆换式(逆命题),称p q →┐┐为p q →的反换式(反命题),它们均不等同于p q →。

称q p →┐┐为p q →的逆反式(逆否命题),且有 p q q p →⇔→┐┐由此可见,如果一个命题成立,其逆否命题也成立。

反之亦然。

3.等价与蕴含的关系由()()p q p q q p ↔⇔→∧→可知,蕴含和等价之间有与条件式和双条件式之间类似的关系: [定理1-10] 对任意的命题公式p 和q ,p q ⇔的充分必要条件是p q ⇒且q p ⇒。

证明 p q ⇔等同于p q ↔为永真式,等同于()()p q q p →∧→为永真式,等同于p q →和q p →都是永真式,也就等同于p q ⇒且q p ⇒。

[辨析] 此定理是应该熟悉的基本逻辑常识,在逻辑证明中常用,也提供了一种证明命题公式等价的方法。

例1-23 设p 、q 、r 是任意命题公式,证明:(1) 若p q ⇒且p 是永真式,则q 为永真式。

(2) 若p q ⇒且q r ⇒,则p r ⇒。

(3) 若p q ⇒且p r ⇒,则p q r ⇒∧且p q r ⇒∨。

(4) 若p r ⇒且q r ⇒,则p q r ∨⇒。

证明 (1)、(2)略。

(3) 由条件知,p q →和p r →是永真式。

若p 为1,则q 和r 均为1,即q r ∧和q r ∨均为1,故()p q r →∧和()p q r →∨都是永真式。

结论成立。

(4) 由条件知,p r →和q r →为永真式,即p r ∨┐和q r ∨┐为永真式,从而()()p r q r ∨∧∨┐┐为永真式。

又因为()()()()p r q r p q r p q r ∨∧∨⇔∧∨⇔∨→┐┐┐┐故()p q r ∨→为永真式。

结论成立。

1.7.2 自然推理系统严格的论证过程可以采用自然推理系统或公理推理系统实现,这里仅介绍自然推理系统。

这种推理的基本思想是,不引入公理,仅依据事先确定的一些推理规则,从前提出发,利用推理规则构造出严格的命题序列,推导出最终的结论。

由于这种推理较符合人们的日常思维习惯,故称为“自然推理”,也称为“构造证明法”、“演绎法”或“形式证明”。

1.推理定律一些重要的逻辑关系如交换律、结合律、德•摩根律等是基本常识,是构成推理的基础。

表1-5中列出了最基本的等价关系。

为了完成推理,我们还需要承认一些简单的逻辑关系,以此作为公认的推理规则,而不是所有推理都从零做起。

例如,考虑如下的思维(论证)过程:如果你有口令,那么,你就能登录网络。

你有了口令。

因此,你能登录网络。

如果用p 表示“你有口令”,q 表示“你能登录网络”,则上述论证过程可描述为:p qp q→∴这种论证的实质是说,如果有p q →和p 都为1的前提,必有q 为1的结论,故可以用蕴含关系简化描述为:,p p q q →⇒或 ()p p q q ∧→⇒这样的一组基本蕴含关系被确定为可直接应用的推理规则,参见表1-8。

表1-8序号 蕴含关系含义I 1 I 2 p q p ∧⇒ p q q ∧⇒ 化简律I 3 I 4 p p q ⇒∨ q p q ⇒∨ 附加律I 5 I 6 p p q ⇒→┐ q p q ⇒→I 7 I 8 ()p q p →⇒┐ ()p q q →⇒┐┐ I 9 ,p q p q ⇒∧I 10 ,p p q q ∨⇒┐ 析取三段论 I 11 I 12 ,p p q q →⇒ ,q p q p →⇒┐┐ 假言推理 拒取式 I 13 ,p q q r p r →→⇒→ 假言三段论 I 14 ,p q q r p r ↔↔⇒↔ 等价三段论 I 15 ,,p q p r q r r ∨→→⇒I 16()()p q p r q r →⇒∨→∨I 17 ()()p q p r q r →⇒∧→∧ I 18 I 19 ,()p q p r p q r →→⇒→∨ ,()p q p r p q r →→⇒→∧ I 20()()┐∨∧∨⇒∨p q p r q r消解表1-5和1-8中的E 和I 分别表示基本等价和蕴含定律。

表中的序号没有意义,但要分清是I 还是E 。

定律的名字能知道更好,真正的要求是理解后记住中间列的蕴含或等价关系,即推理定律(也可称蕴含式为推理规则(Rules of Inference),称等价式为推理定律(laws ))。

简言之,之所以推理定律能用于推理过程,其原因是,若公式p 为1,且有p q ⇒或p q ⇔,那么,一定可以推出q 为1。

因此,在推理过程中,推理定律可不加证明地引用。

[辨析] 表1-8的蕴含关系前提中的逗号(如I 9)表示两个命题可能在不同的步骤上推得,可能是前提,也可能是中间结论,都是已知的真命题。

[辨析] 表1-8所列的基本关系中的肯定形式与否定形式同样有效,如“p p q ⇒→┐”成立,则“p p q ⇒→┐”也成立。

对表1-8中的消解规则证明来自例1-23。

这是一个非常有用的规则,不仅可以用于一般推理过程,还可以独自建立一种消解证明法。