甘肃省甘谷县历史介绍

- 格式:ppt

- 大小:720.50 KB

- 文档页数:17

华夏第一县笔记作者:王琪来源:《丝绸之路》2012年第05期一公元前221年,秦始皇统一六国后,在全国实行郡县制,这一影响了中国数千年政权形式的政治制度,至今仍保持着无限的活力。

然而,在秦始皇推行郡县制时,甘谷已经有467年的建县历史了。

早在公元前688年,秦始皇的先祖秦武公伐冀戎,置冀县,中国历史上第一个县就此诞生,甘谷成为华夏大地上第一个建县的地方,距今已有2700年的光阴,堪坐“华夏第一县”宝座。

甘谷始称冀县,又叫伏羌,今名甘谷。

至今已有2700多年的建县历史。

2700多年的风吹雨打,2700多年的时光轮回,打磨得这片土地风情万种,摇曳多姿,浸润得这片土地深邃博大,古韵悠悠。

它就像一株根深叶茂的大树,汲取着历史的营养,成长着时代的风貌,它就像一条源远流长的河流,承载着文化的信息,舒展着今时的风流,它更像一方端庄沉着的古砚,展露着前人深沉的思想精华,期待着后人书写华美的诗章。

“华夏第一县”的美名,不是虚忘的夜郎自大,不是忘情的自我陶醉,而是年轮熬成的芬芳,而是岁月沉淀的精华。

二历史收存在历史的典籍里,也流转在今人的口碑里。

“甭看冀县地方碎,伏羲皇帝头一辈。

桑叶儿衣裳脸上黑,伏羲爷生在古风台。

”这首流传在甘谷县白家湾乡一带的民谣,在穿越了无数个寒来暑往的轮回后,依然清新如昨,就像古风台人8000年前使用八卦灶台和八卦鸡笼,而今还在像当初一样的步入百姓人家,融入日常生活。

古风台,这个被人们称为“古今第一台”的地方,诞生过人文始祖的伏羲,闪现过一划开天的灵光。

它是华夏文明史上的第一块里程碑,圣人思想的风暴第一次在这里汹涌漫延,人类文化的种籽第一次在这里破土而出。

伏羲在这里仰观天象,俯察万物,远取诸物,近取诸身,与乌龟谈话,和鲵鱼聊天,开天明道,创立八卦,世界从此摆脱混沌愚昧,风清云淡,鸟语花香,人类从此步入文明坦途,目光清澈,灵魂轻扬。

三当我平庸的目光与这个被称为“中华第一龙”的目光再次相遇时,我的心灵又一次被甘谷历史的悠久与文化的深厚而深深震撼了!这双清澈而明亮的眼睛来自于5500年前的一只彩陶瓶,瓶体上因刻划人面鲵鱼而被称作“人面鲵鱼瓶”。

甘谷名称的来历是什么历史记载,甘谷县名,因宋代名将杨文广曾在县城北的城子村筑筚篱城抵抗西夏,取名甘谷城,于是有甘谷之名。

甘谷古称冀城,县名历代多变更。

甘谷历史悠久,是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,中华民族人文始祖,太昊伏羲氏出生在甘谷县白家湾乡蒋家湾村的古风台太昊山。

甘谷有着近两千七百年的建县史,是中国最早建县的地方。

甘谷古属雍州,为冀戎繁衍活动之地,古代,为秦国的“开地千里,遂霸西戎”提供了有利条件。

周赧王四十三年(前272年)秦昭王灭义渠戎后,置北地、陇西两郡,冀属陇西郡。

秦始皇(赵政)二十六年(前221年)统一六国,实行郡县制,分全国为36郡,其中陇西郡辖冀县。

扩展资料:甘肃的县制甘肃建省约有700多年的历史,县的建制早于省,从春秋开始萌芽算起,迄今己达2200余年。

先秦时期,全国分为九州,甘肃省境大部属雍、梁二州,旧称“雍梁之地”。

秦始皇统一中国后,全国分为36郡,省境东南地区为北地郡和陇西郡。

汉代先在省境置凉州,至元封五年(公元前106年)省境先后改置武都、陇西、金城、天水、安定、北地、武威、张掖、酒泉、敦煌等10郡。

唐代改郡为道,省境分属关内道、陇右道和山南道,共辖22州。

北宋初期西夏统治河西时设有甘肃军司,驻甘州(今张掖市),辖甘州、肃州(今酒泉市)二州,取二州首字组成甘肃,这是最早出现的甘肃之名。

元至元十八年(公元1281年)设甘肃行中书省,辖黄河以西七路二州(黄河以东地区为陕西兴远路),这是中国历史上第一次出现甘肃省的行政区划。

明代废省设司,省境属陕西布政司、陕西都司、陕西行都指挥使司。

清代设陕西右布政司,后改甘肃布政司,行政中心从巩昌(今陇西县)迁至兰州市,辖今甘肃、新疆、青海、宁夏省区范围。

光绪十年(1884)分出新疆。

1912年省境又划分为宁夏(原朔方)、西宁(原海东)、兰山、泾原(原陇东)、渭川(原陇南)、甘凉(原河西)、安肃(原边关)七道。

1927年废道,1929年分出青海和宁夏两省区。

甘肃省情知识(简介)之历史沿革历史沿革:甘肃省以古甘州,肃州两字首字而得名,简称“甘”或“陇”。

甘肃县的建制早于省的设置,从春秋时期萌芽开始算起,迄今已达两千余年。

北宋初期西夏统治河西时设置甘肃军司,这是最早出现的甘肃之名。

从元代开始正式设置甘肃省,建省约有700多年的历史。

甘肃省是中国历史上经济开发,特别是农业垦殖和古代文化发展较早的地区之一,是形成中华民族灿烂文化的重要发祥地。

远在20万年前的旧石器时代,我们的先民就在这块地上生息繁衍,利用简陋的石器顽强地同大自然作斗争。

进入新石器时代,甘肃东部的大地湾文化,以其历史之久远,内蕴之厚重成为中华文明的一大源头,与中原一带的仰韶文化是一脉相承的。

商代,甘肃境内有羌,共(今泾川县),密(灵台县)等方国部落。

西周时,秦人的祖先在省境东部现天水市定居下来。

公元前668年,秦国设邽县(今天水市麦积区南),冀州(今甘谷县)。

这是甘肃历史上建立最早的两个县。

战国时期,秦国的疆域已达今甘肃的东南部。

西汉时期又先后设置武威酒泉张掖敦煌天水安定武都金城郡。

东汉时,行政区划大体上是州郡县三级制。

甘肃属凉州,共辖10郡,2属国,99县。

魏蜀吴三国鼎立时期,省境共置凉州1州,12郡,77县。

大部分地方属魏国,南部的部分地方属蜀国。

西晋时期,省境设凉州,秦州,兼属雍州,统12郡,72县。

南北朝时期,甘肃先后为北魏,西魏,北周的统治地区。

北魏时,甘肃境设置8州,35郡,91县。

北周时,甘肃境设22州,56郡,104县。

隋初,省境设16郡,76县。

唐朝时期,省境设22州,辖67县。

元代,甘肃行政区划大体上是省,路,府(州),县四级制。

公元1281年,甘肃正式设省,称“甘肃等处行中书省”,简称甘肃行省,治所在甘州路的甘州(今甘州区)。

省辖7路,5个直隶州,4个府,22属州,24县。

明初,沿用元朝的行省制。

公元1376年,废除行省制,设承宣布政使司,全国共设13布政使司,甘肃属陕西承宣布政使司管辖。

甘谷历史沿革从出土文物考证,秦安大地湾文化时期(距今7800—7000年),就有人类繁衍生息。

西周为冀戎人活动地区。

周庄王九年(前688年),秦武公伐冀戎后置冀县(以冀戎活动地为县名),是全国立县最早之地,迄今2678年。

城址在今县城东黄羊堡(城址已湮没)。

秦昭王二十七年(前280年)置陇西郡,冀县属之。

秦统一六国后,冀县仍属陇西郡。

汉沿秦制,武帝元鼎三年(前114年),改雍州为凉州,析置天水郡,并以冀,邽两县属地分置成纪等16县。

冀由陇西郡改属天水郡(郡治平襄)。

西汉成帝永始三年(前14年),王莽篡汉,改冀县为冀治。

更始元年(23年)隗嚣起兵应汉,据兵10万于光武八年(32年)自称西伯,都于冀。

光武建武十年(34年),废冀治,复为冀县,仍属天水郡。

明帝永平十七年(74年),移天水郡治冀,改为汉阳郡,为甘谷立郡之始。

灵帝建宁元年(168年),凉州刺史部治冀,为甘谷立州之始。

三国魏文帝黄初元年(220年),将州治缩小,凉州由冀移治姑臧(今武威),改汉阳为天水郡,仍治冀县。

蜀汉建兴六年(228年)诸葛亮出兵祁山(今礼县东北),天水、南安、安定三郡反魏应汉,冀县属蜀。

街亭失守后,冀县仍属魏。

晋武帝泰始元年(265年),始置秦州,治冀,冀复为州(秦州)、郡(天水)治所在地。

太康三年(282年),废秦州入雍州,七年复立,将秦州、天水郡治所由冀移治上邽。

冀县仍属秦州天水郡。

怀帝永嘉元年(307年),废冀县。

北魏太平真君八年(447年),分天水郡为汉阳郡。

以废冀县地分置当亭、黄瓜县。

北周孝闵帝元年(557年),置秦州总管府,改当亭为冀城县,后以冀城入黄瓜。

隋大业二年(606年),废秦州总管府,置天水郡,废黄瓜复冀城县。

唐武德三年(620年),改冀城县为伏羌县,根据唐王朝“夷夏一家”、“巨伏戎羌”的政策而命名。

宋初,废伏羌县。

太祖建隆三年(962年),以县南地置大潭县(今西和县西南),属秦州。

旋属岷州,以废伏羌置伏羌寨。

中国甘谷古代遗迹作文中国甘谷古代遗迹,早在旧石器晚期就有人类活动。

至新石器时代初期,先民们已经会用磨制石器工具从事农牧业生产,并开始定居聚落。

甘谷县城西大约五华里处的西大坪子出土了仰韶文化早期的房基、陶片等文物,距今已4000多年,被列为国家级重点文物保护单位;西坪墓群为东周战国墓葬,属县级文物保护单位;韩家湾墓地发掘清理的汉墓共15座,属省级文物保护单位……甘谷县的历史可以追溯到夏商时期:秦置陇西郡和上邽县,两汉、三国魏晋南北朝设雍县,隋改甘谷县,因城北有大像山(又名甘谷山)而得名,距今已有2000余年历史。

甘谷县辖14个乡镇。

1996年,面积3365平方千米,人口26万人。

有汉族、回族、藏族、满族、土家族、蒙古族、瑶族、侗族等8个民族。

县政府驻城关镇,邮编:743500。

行政区划代码:620927。

区号:0938。

公元前316年,周慎靓王五年,秦惠文王更元九年,秦灭蜀国,在此建立上邽县。

三国曹魏时期,甘谷为天水郡地。

甘谷是“丝绸之路”必经之地,有连云栈道、渭水栈道通往河西走廊。

这条南通长安、洛阳,北达西域的交通线自秦汉兴起至明清达到顶峰,历时1300余年,对我国古代经济和社会进步产生过巨大影响。

甘谷古代诗歌丰富,杜甫、岑参、高适、李白、王维、韦应物、刘禹锡、常建、张籍、杜牧、赵嘏、杜荀鹤、孙逖、陆游等都曾来此游览或作诗吟诵,留下许多著名篇章。

秦始皇统一六国后,甘谷仍为上邽县地,设陇西郡。

后来废上邽县改称上邽县。

三国时,诸葛亮北伐曹魏屯田于上邽,又恢复为县治。

唐代贞观八年(公元634年)撤销了上邽县设为甘谷县。

为了取义《尚书》“谷雨三日”,把甘谷叫做甘谷。

宋代以后,该地成为州、郡、县的治所,金时属陕西路,元时属陕西行省。

明代洪武四年降为县。

直到解放前夕才隶属于武山专员公署。

1953年9月甘谷、武山合并成立甘谷县,归天水专署领导。

1961年10月恢复为武山专署领导。

1962年7月天水专署由武山迁天水市,甘谷县又归天水专署管辖。

甘谷县甘谷武术甘谷是中国历史上最早置县地之一,迄今已有2600多年历史。

在甘谷古老灿烂的文化中,盛开着一朵经久不衰的花朵——甘谷武术。

甘谷武术自三国起开始兴盛,有“武术之乡”之美誉,久负盛名的蜀汉大将军姜维就出生在这里。

甘谷在明、清两朝以广出进士和武举人而驰名陇上,被誉为文风昌盛之地。

1929年,吉鸿昌将军曾在天水举办“陇南国术比赛大会”,设擂台选举武林高手。

1996年12月,甘谷县被国家体委命名为“全国武术之乡”。

甘谷普遍流行的武术,除拳术等传统套路外,以精通棍术、鞭杆者最多,曾有“甘谷的鞭杆,秦安的棍”之说法,这主要是以前甘谷人出外经商,都喜欢提条鞭杆,以作防身之用的缘故。

当时,外地经商者爱和甘谷人同行,认为甘谷人一般都好抱打不平,既有本领,又有胆量,因此,外地人称甘谷出外经商者为“甘谷鞭杆儿客”。

19世纪中叶,渭阳豹子坪人张金顺结交了山东江湖把式“铁头王二”,学得了换手鞭杆,他潜心苦练,并传给本族人。

张金顺所生4子中,以老大张秉业、老四张兔儿武艺最为高强。

张秉业步下快如闪电,平纵功夫惊人,尤其是换手着数,更是精湛。

除豹子坪的换手鞭杆外,还有沙石坡的铁门扭丝栓鞭杆,以及双头棍、黑虎鞭等60余套鞭杆。

鞭杆在国家套路中称“短棍”,演练中要求做到手不离鞭,鞭不离身,走鞭换手,进退自如,长短倏忽,干净利落,起伏转折,快如闪电。

身法伸屈吞吐,力法刚柔相济,力贯鞭梢。

其完整的攻防技术,集兵器之长,攻守变化莫测,中国著名武术师王子平先生誉之为“武术瑰宝”,堪称武械中一绝。

近年来,甘谷一些优秀运动员在全国、省、市武术比赛中取得了优异成绩。

甘谷武术除武术奇葩鞭杆外,还有拳术类、棍术类、刀术类、剑术类、枪术类、软器械类和稀有器械等几个大类近千种套数,可谓是诸艺俱全。

甘谷武术借鉴了南北流派风格,博采诸家之长,地方特色突出,在探索中创新,在创新中发展,习武人数广泛,有着庞大的群众队伍,县、乡两级武术协会健全,经常进行大型、分散的习武、比武、交流活动和开展武术研究、发掘整理武术遗产的活动,保存了许多珍贵的武术套路,形成了具有甘谷地方特色的武术文化,使武术之花在姜维故里越开越艳。

甘肃省各县的来历甘肃建省约有700 多年的历史;县的建制早于省的,从春秋时开始萌芽算起,迄今己达2200余年。

北宋初期西夏统治河西时设有甘肃军司(驻甘州,今张掖市)。

这是最早出现的甘肃之名。

元代建立大一统帝国后,创立行省制度,元世祖至元十八年(公元1281年)设甘肃行中书省,这是中国历史上第一次出现甘肃省的行政区划。

省名的命名,系西魏、唐代曾置甘州(今张掖市)、肃州(今酒泉市)的第一个字合成。

简称甘。

因省境的大部分在陇山之西,故亦称陇西、陇右,或简称陇。

兰州:兰州位于黄河上中游的西北黄土高原。

兰州名称的缘起,据《元和郡县志》记载,是由皋兰山得名。

由于古人约定俗成的省略方法,皋兰一词去“皋”留“兰”,得名兰州。

又据《皋兰县志》记载:“皋兰即兰州,皋兰之名,以南山名皋兰而得名。

李唐时浑部内向以为兰州都督府,而兰州之名始焉。

”隋开皇三年(583年)废郡改州,金城郡改为兰州,置兰州总管府,府治子城,“兰州”之称即始于此,迄今已有1400多年的历史。

1941年7月始设兰州市。

现为甘肃省省会。

兰州又称“金城”,古时沿用此称时间最久、流传地域最广。

榆中:县名。

早在春秋战国时,秦“辟数千里,以河为境,累石为城,树榆为塞”。

因县地处榆塞之中,故名榆中而得名。

榆中县始建于秦始皇三十二年(公元前214年)。

皋兰:县名。

因县地处皋兰山北麓而得名。

清乾隆三年(1738年)设皋兰县,始有皋兰县名。

永登:县名。

永登县始建于东晋十六国前凉时期,后几经易名,1928年恢复永登县名。

因地处河西干旱区,意含祝愿五谷永远丰登之意。

嘉峪关:嘉峪关市位于甘肃省河西走廊中段,因有万里长城西起点──天下雄关嘉峪关而得名。

“嘉峪关”意为“美好的山谷”,市域南靠祁连山,北倚马鬃山,东接酒泉盆地,西为平坦的戈壁,地处走廊西段最窄处。

嘉峪关市总面积1298平方公里,有人口10万。

嘉峪关旅游资源以嘉峪关关城、魏晋壁画墓、万里长城第一墩、悬壁长城、长城博物馆、黑山岩画等最为著名。

甘肃省甘谷县八年级下册历史知识点

一、甘肃历史

1、第一个居住在甘肃的人叫什么?

第一个居住在甘肃的人叫“古青”。

2、甘肃省位于中国哪个历史文化区域?

甘肃省位于中国北方历史文化区域西北腹地。

3、甘肃在中国何时成为全国重要文化、政治和军事中心?

公元后861年战国时期,甘肃在中国成为全国重要文化、政治和军事中心。

4、甘肃有哪些名胜古迹?

甘肃有峡谷古玩艺术、兰州总督府遗址、甘肃绿洲遗址、陇上四静古城、嘉峪关古城等名胜古迹。

二、甘谷历史

1、甘谷县位于中国哪个历史文化地区?

甘谷县位于中国丝绸之路历史文化地区中部。

2、甘谷历史上的唐宋文化有什么特点?

甘谷历史上的唐宋文化的特点是:以孔子文化为中心,融合\中国古代的儒、释、道、佛等诸宗教文化,形成一种独特的文化形态。

3、甘谷历史上的经济发展有什么特点?

甘谷历史上的经济发展主要以农牧业为基础,有四季分明的水稻种植,研究和生产技术显著提高,经济社会取得较大发展。

4、甘谷县有哪些知名景点?

甘谷县有丝罗山、鷅川滞水、唐宋文化公园、天竺石窟等知名景点。

第一章 甘谷民间文化遗产的现状综述公元前688年,偏居中国西北一隅的秦国在秦武公的带领下西伐冀、邽的氐戎族部落,西伐告捷后旋于冀、邽之地建立由秦国中央政府直接统辖的冀、邽二县。

此举不仅使秦国势力不久到达关中渭水流域,也宣告秦国开始的西伐东进,为其逐鹿中原拉开了序幕。

四百余年后的公元前221年,秦一统天下,分天下为三十六郡,邽、冀二县归入陇西郡。

正如清代邑人巩建丰在《伏羌县志》中所写:“封建改为郡邑,虽职不世守,人民社稷存焉。

”由此拉开了中国君主集权的郡县制治理体系的帷幕。

秦国的冀、邽二县县城所在地大致在今天的甘肃省天水市辖区的秦州区、甘谷县、清水县区域。

冀县所在地基本与现甘谷县县城重合,邽县则介于天水秦州区、清水县间。

就行政区划来说,古冀县所在的甘谷县所在地,自其开始建县以来,虽然经历了两千七百余年的风风雨雨,名字也几经更迭,但其基本县治没有多大变化,这从侧面印证了古冀县——甘谷——的地理位置的重要性。

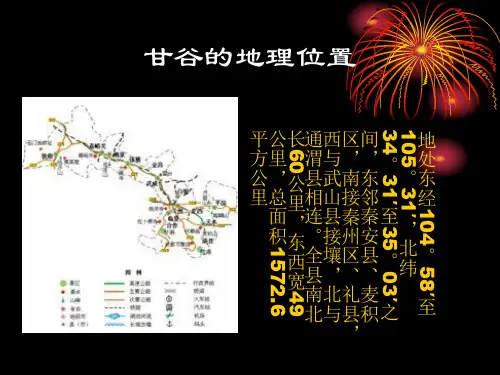

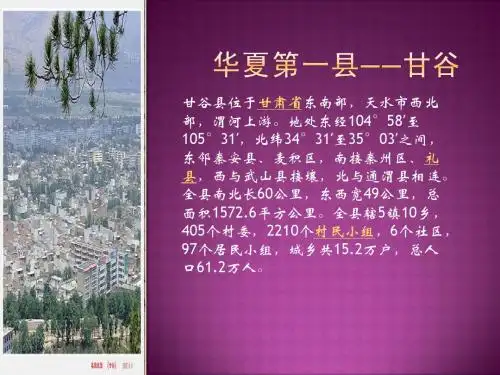

甘谷县地处甘肃省东南部,黄土高原西南麓,渭河中游。

东邻天水市秦安县、麦积区,南接天水市秦州区、陇南礼县,西与天水市武山县接壤,北与定西市通渭县相连。

其南北长60千米,东西宽49千米,总面积1 572 6平方千米,整体介于黄河流域与长江流域的交界处。

黄河最大支流——渭河,出渭源鸟兽山,由西向东横贯甘谷全县,在甘谷县境内长度达40余千米,穿城北而过。

“诗圣”杜甫在“安史之乱”后,流寓秦州时描写的“莽莽万重山,孤城山谷间”,大致也可说是甘谷县城的写照。

甘谷县境内梁、峁、沟、壑起伏纵横,湾、坪、川、滩交错如棋,平均海拔1 972米。

渭河南北差异较大,渭河北为黄土覆盖的六盘山余脉,散渡河河谷将北部山区由北至南横切而过,形成南北走向的河谷通道,该区域基本为黄土峁梁沟壑区,山势较为低而平缓,干燥少雨,土地贫瘠,但可耕面积大,北宋时抵御西夏的甘谷堡和安远寨即位于此区域。

渭河南部山区为秦岭山脉西延——朱圉山脉,禹疏渭入河之踪迹。