肌张力低下脑瘫的推拿 针灸

- 格式:ppt

- 大小:110.50 KB

- 文档页数:31

脑瘫患儿中医理疗方案

脑瘫是一种神经发育异常引起的运动及姿势障碍。

中医理疗方案常用于辅助改善脑瘫患儿的症状和功能。

以下是一些常见的中医理疗方案:

1. 针灸疗法:针灸疗法被认为可以促进神经和肌肉的协调,改善运动障碍。

通过刺激特定的穴位,针灸可以增强患儿的肌肉力量和运动能力。

对于脑瘫患儿来说,常用的穴位有足三里、曲池、合谷等。

2. 推拿按摩:推拿按摩是一种通过按摩和按压来刺激身体穴位的理疗方法。

它可以调节脑瘫患儿的肌肉张力,改善运动功能。

常见的按摩手法包括揉、推、摩、拿等。

3. 中药调理:中药调理被用于增强脑瘫患儿的体质和改善神经系统的功能。

根据患儿的具体情况,中医师会根据体虚、气滞、痰湿等不同的病机选取适合的中药方剂。

其中常用的中药材有黄芪、当归、白芍等。

4. 拔罐疗法:拔罐疗法是一种通过在患儿体表刺激引起负压,以达到疏通经络、祛湿活血的效果。

它可以改善脑瘫患儿的血液循环和代谢,促进神经系统的恢复。

5. 艾灸疗法:艾灸疗法是一种通过燃烧艾叶熏热患儿的穴位,从而达到温通经络、活血止痛的效果。

艾灸可以改善脑瘫患儿的肌肉僵硬和运动功能障碍。

需要注意的是,中医理疗方案对于脑瘫患儿的疗效因人而异,效果也需要长期坚持和配合其他康复治疗方法。

在使用中医理疗方案之前,建议咨询专业的中医师,以确保方案的安全和有效性。

靳三针疗法一、临床辩证分型:根据中风后遗症的临床表现特点,将其分为硬瘫和软瘫两大类,硬瘫者临床多表现为肢体肌张力亢进,上下肢内收,握拳难张;软瘫者多表现肢软无力。

二、选穴:以靳三针疗法治疗中风后遗症,在头部都选用“颞三针”和“四神针”,在患肢主要选用“手三针”和“足三针”,其他的穴组或穴位则根据临床表现之不同来加减选用。

1、面部麻木、口眼歪斜:加用面瘫针。

2、语言不利、吞咽困难:加用舌三针。

3、共济失调、视物不清:加用脑三针。

4、听觉障碍、耳鸣不止:加用耳三针。

5、举臂困难、肩周痹痛:加用肩三针。

6、下肢无力、迈步艰难:加用股三针。

7、站立垂足、跟不着地:加用踝三针。

三、补泻原则和方法:和传统针刺补泻原则一样,即“盛则泻之,虚则补之,热则疾之(用浅刺或浮刺),寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚以经补之。

”中风后遗症患者多表现为硬瘫,在头部的穴位一般用平补平泻法或捻转手法,进针后每隔5~8分钟行手法1次,每治疗1次最少要行手法4或5次;硬瘫者多为虚实夹杂,在肢体的穴位多用“导气同精”的手法(即“平补平泻法”);健侧肢体也要安排刺之,起到“以生气导死气”的作用。

在行手法时嘱患者使意念在患肢。

四、补泻手法的说明:对病情较重、病程较长、肌张力较高的硬瘫患者,可用补泻手法。

较常用的有疾徐补泻,亦称提插补泻,方法是:在该穴位深度的1/2部位候气(主要指肘膝关节以下的穴位),当针下沉紧时为得气,即将针插入穴内深层,稍停,随着将针分三次提回穴位的1/2部;再候气,再作第二次行针,此为泻法,适用于硬瘫实症。

如肌张力一般,病肢软弱则应用补法,即在针进入穴位的浅层部位候气,当针下沉紧得气时,即将针分三次缓慢进入穴位的底部深层,稍停,并将针一次提回到穴位的浅层;再候气,作第二次行针,此为补法,适用于软瘫症。

五、穴位解说及针刺方法:㈠、头部主要穴组⑴、颞三针:①、定位:头颞侧部、耳尖直上,人发际上2寸是颞Ⅰ针,在颞Ⅰ针水平向前旁开1寸为颞Ⅱ针,向后旁开1寸为颞Ⅲ针。

小儿脑瘫推拿疗法中医辩证法,脑瘫属中医“五迟”、“五软”的范畴,多由先天禀赋不足,早产或产后乳养不足等原因,导致患儿肝肾两虚,精血不足,脾气亏虚,其病机为阴精失充,髓海不足,脾虚肌萎,肝血失濡,推拿治法则以补益气血,柔肝健脾,滋阴填精、柔筋活血。

⑴循经点穴按摩:按摩医师以先以左手固定患儿一侧足部,右手以拇指或食指在小腿部分别沿膀胱经、胆经、肾经、脾经自上而下揉推,重点按揉承筋、承山等穴,每经推揉三次;补脾经,用大拇指旋揉患儿拇指罗纹50~100次,用于脾胃虚弱、气血不足所致的肌肉消瘦、软弱无力等。

推胃经,用拇指旋揉患儿拇指近端指节50~100次,摩腹、按揉足三里10次。

补肾经,用拇指离心性直推患儿小指罗纹面,有补肾益脑、温养下元之功,可用于先天不足,久病体虚的脑瘫患儿。

⑵健脾益气按摩法,健脾益气按摩法的目的:脑瘫患儿多伴有营养不良,体质虚弱、肌肉萎缩。

健脾益气按摩手法可以消食和中、调节阴阳、理气血、和脏腑,促进脾胃运化、营养吸收,从而进步患儿体质。

健脾益气按摩法适应的脑性瘫痪类型与部位;对于各型脑瘫患儿伴有营养不良者皆可使用本法。

按摩部位常选腹部、背部及手和腿部的相关穴位。

健脾益气按摩法常用的手法:摩腹:患儿取仰卧位,术者用一手四指腹或全掌着力于前腹壁,以脐部为**顺时针旋摩5分钟,此法能健脾和胃,常与捏脊、按摩足三里适用,作为小儿保健手法。

分推腹阴阳:患儿取仰卧位,术者用双手拇指自剑突下分沿肋弓下缘分推100~200次,或自肋弓下缘分推至脐部两侧5~10次,此法适用于消化不良,夜啼,腹胀等。

推揉中脘:患儿取仰卧位,术者用指端或掌根按揉中脘穴称揉中脘。

用掌心或四指旋摩中脘穴称摩中脘。

用食指、中指自喉下直推至中脘称推中脘,又称推胃脘。

揉100~300次,摩5分钟,推100~300次。

此法能用于小儿食欲不振、食积、嗳气等。

揉摩中脘能健脾和胃,消食和中,多与按揉足三里,推脾经适用。

⑶捏脊疗法:患儿取俯卧位,术者双手食指紧贴皮肤向上推,拇指向下按压。

中医治疗偏瘫,按摩针灸效果好关于《中医治疗偏瘫,按摩针灸效果好》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

对于偏瘫患者来说平时除了做好日常护理,也可以配合中医治疗,特别是多按摩,锻炼,也可以针灸治疗,针灸对于治疗偏瘫有很好的效果,患者要有好的心态,护理好一定能够尽快康复。

一、按摩与被动锻炼对早期卧床不起的病人,由家人对其瘫痪肢体进行按摩,预防肌肉萎缩,对大小关节作屈伸膝、屈伸肘,弯伸手指等被动运动,避免关节僵硬。

稍能活动的病人可在他人搀扶下坐在凳椅上做提腿、伸膝和扶物站立等活动,以防止心血管机能减退,是中医治疗中风偏瘫的方法之一。

二、逐渐开步走路并做上肢锻炼在上述阶段基本巩固后,可常做些扶物站立,身体向左右两侧活动,下蹲等活动;还可在原地踏步,轮流抬两腿,扶住桌沿、床沿等向左右侧方移动步行,一手扶人一手持拐杖向前步行。

锻炼时,应有意使患肢负重,但要注意活动量应逐渐增加,掌握时间不宜过度疲劳。

三、针灸治疗中风偏瘫的方法介绍如下:1、口眼歪斜取穴主穴:听会、地仓、合谷、迎香配穴:风池、水沟、颊车、丝竹空等。

2、半身不遂取穴主穴:肩俞、曲池、外关、合谷、环跳、委中、足三里、阳陵泉、太冲。

配穴:手三里、大柱、风市、承山、解溪等。

针灸治疗中风偏瘫还应根据患者病情、时机,在中医师的辩证指导下进行,切勿盲目施针,以防造成病情加重。

3、耳穴压丸预防中风主穴:分耳背和耳前二组(1)耳背穴耳背心、耳背肾、耳背肝、耳背肺、耳背脾(2)耳前穴神门、心、皮质下、交感、脾。

配穴:交感、肝、胃、大肠、额、缘中、枕。

一般仅用常用穴,如预防过程中出现某些症状时,再据症酌配辅助穴。

一般于考前1个月施术,用黄荆籽贴敷(如无,可用王不留行籽代替),令被防治者自行按压,每日3~5次,每次按压10~20min,另于睡前20min常规按压一次。

以局部发红、发热为佳。

5日更换1次。

针灸治疗脑瘫方法不同穴位不同

上肢瘫者,加肩髃、曲池;

下肢瘫者,加环跳、阳陵泉;

腰部瘫软者,加腰阳关。

方法:主穴用毫针补法或平补平泻法;主穴可分为2组,夹背穴为1组,其余穴为1组,隔日交替使用。

每日1次,每次留针30分钟或用速刺法,不留针。

配穴按虚朴实泻法操作。

头针法

取穴:选额中线、顶颞前斜线、顶旁1线、顶旁2线、顶中线、颞后线、枕下旁线。

方法:用1.5寸毫针迅速刺人帽状腱膜下,然后将针体与头皮平行,推送至所需的刺激区,留针2-4小时,留针时可以自由活动,隔日1次。

穴位注射法

取穴:选大椎、足三里、阳陵泉、曲池、合谷。

方法:用10%葡萄糖注射液、维生素B1、B12注射液等,每次每穴注入0.5-1毫升,隔日1次。

耳针法

取穴:选枕、皮质下、心、脑、肾、肝、脾、神门。

方法:毫针刺,或用揿针埋藏或用王不留行籽贴压。

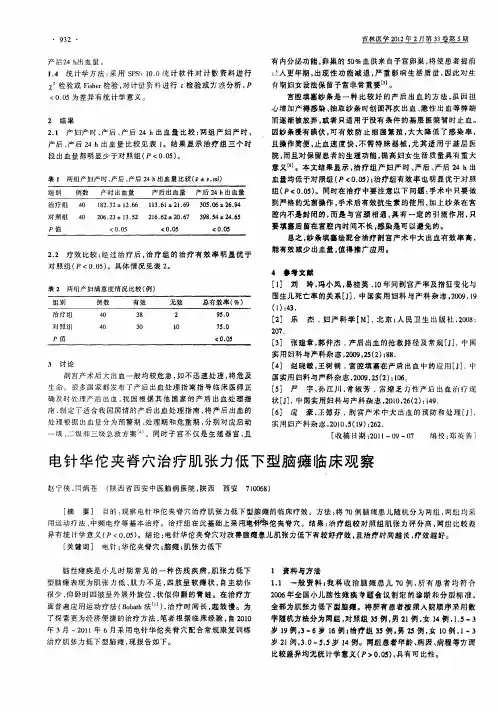

檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾2.2两组治疗前后结肠镜检查积分比较见表3。

表3两组治疗前后结肠镜检查积分比较(x-ʃs)组别n时间结肠镜检查治疗组32治疗前 2.60ʃ0.78治疗后 1.26ʃ0.69*b 对照组28治疗前 2.69ʃ0.70治疗后 1.92ʃ0.80*注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,b P<0.053讨论溃疡性结肠炎是一种病因尚不十分清楚的直肠和结肠慢性特异性炎症病变,以腹痛、腹泻、粘液脓血便和里急后重等为主要症状,以结肠黏膜慢性炎症和溃疡形成为病理特点的一种消化道疾病[2]。

中医学认为UC属于“肠澼”、“泄泻”等范畴,常见证型有大肠湿热、寒湿困脾、食滞胃肠、肝气郁滞、脾气亏虚、肾阳亏虚等。

目前治疗UC的方法较多,西药治疗存在用量大、副反应多、复发率高、患者难以坚持治疗等问题。

奥沙拉嗪钠的主要成分是5-氨基水杨酸(5-aminosalicylic acid,5-ASA),通过作用于肠道,抑制环氧合成酶途径阻断前列腺素合成而减轻炎症[3]。

但由于其副反应较大,且药物不是直接作用于病变处,症状缓解较慢,特别是有粘液、脓血便的患者,前期疗效不理想,患者难以坚持治疗,加之奥沙拉嗪钠一般起始剂量较大,部分患者开始时胃肠道反应较大[4]。

杨向东教授在经典方葛根芩连汤的基础之上,加减后治疗以粘液脓血便、腹痛为主症的大肠湿热型溃疡性结肠炎。

主方中,葛根解肌退热、升阳止泻;黄芩、黄连清热燥湿、泻火解毒;蒲公英清热解毒、消肿散结;败酱草清热解毒、消痈排脓;槐花清肝泻火、凉血止血;白及收敛止血、消肿生肌;五倍子涩肠止泻、止血;炙甘草清热解毒、调和药性。

全方共奏清热解毒,渗湿止泻之疗效。

由于UC 较易复发,临床在治疗时应注意以下几点:(1)在治疗轻、中度UC时,单一口服中药治疗,疗效确切,但对于重度UC及粘液、脓血便较多的患者,应在口服中药的同时,加用云南白药或锡类散等保留灌肠。

针灸治疗脑瘫,方法不同穴位不同

关于《针灸治疗脑瘫,方法不同穴位不同》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

脑瘫在临床医学上的患病率是很高的,在对脑瘫症状开展医治时,也是有多种多样方式可供大家挑选。

在其中,中医针灸治疗脑瘫的方式,就更为常见,下边文中就为大伙儿开展详细介绍。

一般扎针

医治以益脑益聪,化淤通脉为标准。

以督脉及足少阳、足阳明经穴及夹脊穴主导。

主穴:百会穴、四神聪、夹脊、悬钟、足三里、合谷穴。

配穴:

肾精不足者,加肝俞穴、肾俞穴;

心脾两虚者,加心俞、脾俞穴;

痰瘀阻络者,加膈俞、血海、丰隆;

语言发育迟缓者,加通里、廉泉、金津、玉液;

颈软者,加贵州天柱县;

上肢瘫者,加肩髃、曲池;

下肢瘫者,加环跳、阳陵泉穴;

腰部酥软者,加腰阳关。

方式:主穴用毫针补法或平抹平泻法;主穴可分成2组,夹背穴为1组,其他穴为1组,隔天更替应用。

每天1次,每一次留针30分钟或用速刺法,没留针。

配穴按虚质朴泻法实际操作。

头绣法

选穴:选额中心线、顶颞前斜杠、顶旁1线、顶旁2线、顶中心线、颞后线、枕下旁线。

方式:用1.5寸毫针快速刺人帽状腱膜下,随后将针体与头发平行面,消息推送至需要的刺激性区,留针2-4钟头,留针时能够自由活动,隔天1次。

穴道注射法

选穴:选大椎穴、足三里、阳陵泉穴、曲池、合谷穴。

方式:用10%葡萄糖注射液、维生素b21、B12注射液等,每一次每穴引入0.5-1ml,隔天1次。

耳针法

选穴:选枕、皮层下、心、脑、肾、肝、脾、神门。

方式:毫针刺,或用揿针掩埋或用王不留行籽贴压。

特色疗法中国民间疗法 CHINA’S NATUROPATHY,Jan.2019,Vol.27No.1迅速,需要大量的营养物质做支持,然而其脾胃功能尚未完善,常有运化失司[7],故泄泻等脾常不足的症状往往表现较为明显。

脾常不足病因多样,《育婴家秘》云:“儿之初生,脾薄而弱,乳食易伤,故曰脾常不足。

”另外,小儿虽为纯阳之体,然其阳气如初生之阳,依旧稚嫩,故寒凉侵袭亦是常见病因。

笔者用温中健脾类推拿手法治疗脾虚型小儿泄泻,以温中补虚、健脾和胃为主要治疗原则。

脾经为儿童穴位中补脾和胃之要穴,《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》云:“脾土曲补直为清,饮食不进此为魁,泄痢羸瘦并水泻,心胸痞满也能开。

”故推脾经以补脾土。

艮宫为小儿内八卦穴位之一,因艮为阳土,象胃,主腐熟水谷,加强运化。

《幼科铁镜》云:“病在脾家食不进,重揉艮宫。

”故揉艮宫以助运化。

腹部为人体消化器官所处之部位,腹部有疾,多与脾胃相关,《理淪骈文》云:“后天之本在脾,调中者摩腹。

”故摩腹在消化系统保健及相关疾病预防等方面有重要作用。

中脘为八会穴之腑会,同时又是胃之募穴,对胃部疾病有确切的治疗作用,《幼科推拿秘书》云:“中脘,在心窝下……按而揉之……即消化矣。

”可知按揉此穴与艮宫作用相近,可联合运用助脾胃运化。

足三里为胃经合穴及下合穴,《四总穴歌》云:“肚腹三里留。

”指明足三里可治一切脾胃疾病,且足三里为保健要穴,可补益气血,扶正祛邪。

故点按足三里不仅可以治疗泄泻,更可以预防泄泻。

督脉为人体阳经之海,统摄一身阳气,捏脊可刺激督脉诸穴,培补阳气,激发人体正气,有效抵御外邪侵袭,针对寒邪所致泄泻疗效显著,亦可起到预防作用。

肚角络于足阳明胃经,《小儿推拿广义》云:“肚角太阴脾胃络,肚疼泄泻任拿停。

”表明拿肚角可有效治疗泄泻,又因胃经为多气多血之经,故此穴亦可健脾和胃,温中补虚。

综上所述,采用温中健脾类推拿手法治疗脾虚型小儿泄泻,理论可靠,疗效确切,无任何副作用,适于临床推广运用。

推拿按摩督脉及夹脊穴治疗不随意运动型脑性瘫痪的效果分析【摘要】目的:观察常规治疗配合推拿按摩督脉以及夹脊穴对于治疗不随意运动型脑性瘫痪在临床上的治疗效果,并且对此进行分析。

方法:将本院收治的70名符合要求的不随意运动型脑性瘫痪患者随机分为对照组(n=35)和观察组(n=35),对照组采用常规治疗方法治疗,观察组在此基础上加用推拿按摩督脉及夹脊穴治疗。

分别在治疗前、治疗12周后对患儿粗大运动功能测试(GMFM)、侧弯反射变化、肌张力波动变化进行评估。

结果:治疗前两组患儿GMFM总百分率、侧弯反射变化、肌张力波动均无显著性差异,治疗后观察组患者的GMFM总百分率、侧弯反射变化和肌张力波动均优于对照组。

结论:推拿按摩督脉及夹脊穴能促进不随意运动型脑瘫患儿侧弯反射的消失,减轻肌张力的波动,提高患儿的粗大运动功能。

因此可以看出常规治疗配合推拿按摩督脉及夹脊穴对于治疗不随意运动型脑性瘫痪这一疾病在临床上有十分显著的作用。

【关键词】督脉;夹脊穴;脑性瘫痪不随意运动型脑瘫是锥体外系受损导致的脑瘫类型,运动残疾程度往往较重,治疗难度较大。

不随意运动型脑性瘫痪的患者大多数为男孩,就诊年龄集中在6个月~2岁,黄疸迁延(包括核黄疸)、早产、缺氧窒息、低体重、缺血缺氧性脑病是主要的高危因素。

运动障碍严重且广泛,原始反射残存,异常姿势明显,常伴发听力、视力障碍,摄食、吞咽障碍,智力障碍,癫痫。

督脉和夹脊穴位于人体的腰背部,推拿按摩督脉和夹脊穴对人体健康十分有好处,不仅可以强脊健腰,增强患儿腰背部的肌力,提高核心力量和核心稳定性,减轻异常姿势,同时还可以振奋阳气、健脑补髓,促进大脑功能的恢复。

因此我们在常规康复治疗的基础上配合推拿按摩督脉及夹脊穴治疗不随意运动型脑瘫取得了十分显著疗效。

这一治疗方法也被广泛运用到临床治疗中。

1.资料和方法1.1一般治疗选取本院收治的符合实验要求的70例不随意运动型脑性瘫痪患者,运用随机数字表将这70例不随意运动型脑性瘫痪患者随机分为两组,观察组35例,其中男性20例,女性15例;平均年龄(23.8±12.2)个月;依据《婴儿-初中学生社会生活能力量表》评定重度21例,中度8例,轻度6例。

六章第四节不同类型的小儿脑瘫推拿治疗方法一、痉挛型脑瘫推拿治疗痉挛型脑瘫时,可根据其牵张反射亢进,持续性肌紧张引起运动功能障碍两个特征进行治疗。

痉挛型双瘫,侧重于治疗双下肢,腰腹部;痉挛型偏瘫,侧重于治疗偏瘫侧的上下肢体及对侧头顶颞部。

在缓解痉挛肌治疗时,要对其弱化的拮抗肌采用不同的推拿治疗手法,增加肌张力和肌力,同时进行治疗。

痉挛型脑瘫推拿治疗手法I与手法II,可按疗程交替使用,也可选择性应用或增加新的治疗手法。

推拿治疗与其他疗法共同综合治疗,效果显著。

(一)治疗原则疏通经络、行气活血、理筋整复、缓解痉挛。

(二)操作推拿治疗手法I头部:1.取穴及部位:百会、四神聪、神庭、印堂、顶颞前斜线、顶颞后斜线、顶旁1线、顶旁2线。

2.主要手法:一指禅推法、按揉法、梳法。

3.操作方法:仰卧位或坐位。

(1)用一指禅推法,从印堂穴向上经神庭穴推至百会穴,反复操作3遍。

(2)用拇指螺纹面按揉以上腧穴,每穴约半分钟,以酸麻胀得气为宜。

同时配合用五指叩点或散点作用于腧穴及腧穴周围刺激区。

(3)用一指禅推法,推以上头部四条标准线,从上向下,反复操作3遍。

(4)用五指梳法,从前发际梳至后发际。

用双手五指梳法从顶部分梳至耳部,反复操作5遍。

上肢部:1.取穴及部位:肩髃、曲池、臂中、外关、合谷、肩及上肢部。

2.主要手法:按揉、拿捏、摇。

3.操作方法:仰卧位和俯卧位(1)患儿仰卧位,术者坐在侧方,用单手或双手拿捏肩关节周围及上肢的软组织,从上向下,反复操作3--5遍。

以痉挛肌为重点。

(2)仰卧位,术者一手固定患儿的上肢,另一手以拇指螺纹面按揉以上的腧穴,每穴约半分钟,以酸麻胀得气为宜。

(3)仰卧位,术者一手扶持患儿的上肢,另一手轻摇患儿的肩、肘、腕、指各关节。

同时配合作肩关节外展、外旋。

肘关节伸屈。

腕关节的背伸桡偏。

拇指外展,指间关节伸展等被动运动。

(4)俯卧位,术者一手扶持患儿,另一手用指揉法或掌揉法、鱼际揉法作用于肩胛周围及颈项两侧3--5遍,同时配合作上肢外旋,上举。