科学小学五年级下册06 发面的学问、发霉了、身边的发酵食品(导学案)

- 格式:pdf

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:2

《网上学习_身边的发酵食品》导学案第一课时导语:随着生活水平的提高,人们的生活方式也在不断改变。

发酵食品由于其独特的味道和营养价值,受到越来越多人的喜爱。

本次学习将围绕身边常见的发酵食品展开,通过学习,让同学们了解发酵食品的制作过程和功效,进一步增加对发酵食品的了解和认识。

一、学习目标:1. 了解发酵食品的定义及其分类;2. 掌握身边常见的几种发酵食品的制作方法;3. 了解发酵食品的营养功效和食用方法;4. 培养同学们对发酵食品的兴趣和鉴赏能力。

二、预习任务:请同学们通过互联网,查找了解以下问题:1. 什么是发酵食品?发酵的定义是什么?2. 发酵食品有哪些分类?分别举例说明;3. 常见的发酵食品有哪些?它们的制作原理是什么?4. 发酵食品对人体有哪些益处?如何科学食用发酵食品?三、导学环节:1. 导入环节:同学们是否了解发酵食品的概念?请简单描述一下发酵食品在你日常生活中的应用。

2. 讲授环节:a. 什么是发酵食品?发酵食品是经过微生物发酵加工制成的食品,包括酸奶、豆腐、酱油等。

发酵是指微生物在氧气充足或缺氧的情况下,通过代谢作用,将有机物质分解成更简单的物质过程。

b. 发酵食品的分类:按照制作原料和发酵菌的不同,可将发酵食品分为乳酸菌发酵食品、酵母菌发酵食品和霉菌发酵食品等。

比如酸奶、啤酒、酱油等。

c. 身边常见的发酵食品及制作方法:- 酸奶:将牛奶与优质的发酵乳剂混合,经过保温发酵,可以让乳酸菌发酵,制成酸奶。

- 水果醋:将果汁或水果与醋酱或醋酿制成的发酵液混合,静置发酵一段时间,最后滤干净,可以得到果醋。

d. 发酵食品的营养功效:发酵食品可以帮助增强人体的抵抗力、改善肠道菌群、促进食物消化吸收等。

比如酸奶中含有丰富的乳酸菌,可以维持肠道菌群平衡,增强免疫力。

3. 实践环节:同学们可以选择一款自己喜欢的发酵食品,尝试根据学习到的制作方法自己动手制作一次。

可以记录制作过程和口感体验,并分享给同学们。

五年级下册第13 课《网上学习:身边的发酵食品》教学设计一、教材分析《网上学习:身边的发酵食品》是《科学》五年级下册“微观生命世界”单元的最后一课。

本节课是一节通过网络进行学习的课。

在生活中,人们巧妙地利用有益微生物的发酵作用加工制造出各类发酵食品。

发酵食品风味独特,丰富了我们的饮食生活。

本课要求学生利用网络,收集身边常见的发酵食品,了解它们的制作方法,并上传至网络,与其他同学进行交流,从而了解更多发酵食品的知识。

本课由四个环节组成。

环节1“确定主题”,要求学生选定要调查的发酵食品主题;环节2“搜集信息”,指导学生搜集当地常见发酵食品的原材料、条件控制和制作流程等信息;环节3“上传资料”,要求学生整理自己调查到的资料,并上传到网络学习平台;环节4“交流分享”,要求学生阅读各地同学上传的资料,了解不同地区的发酵技术,并与同学交流。

二、学情分析学生在生活中会接触到泡菜、毛豆腐和酸奶等发酵食品。

但各地区传统发酵食品可能不一样,制作方法也不尽相同。

本课在学生已经了解发酵现象的基础上,以学生较为熟悉的发酵食品为素材,引导学生习得借助网络进行学习的方法。

三、教学目标1. 了解身边的发酵食品,知道如何利用有益微生物使食物更易保存。

2. 了解不同地区各具特色的发酵食品及简单的制作流程。

3. 通过多种渠道搜集发酵食品的资料,进行有目的的调查研究。

4. 体验技术能够改变人们的生活,初步了解发酵技术的研究与应用,了解科学技术是社会与经济发展的重要推动力量。

四、教学重、难点教学重点:了解身边的发酵食品,知道如何利用有益微生物使食物更易保存。

教学难点:通过多种渠道搜集发酵食品的资料,进行有目的的调查研究。

五、教学准备教具准备:发酵食品、多媒体教学设备、教学课件。

学具准备:《科学学生活动手册》。

六、教学过程(一)任务驱动情境:波波到彬彬家做客。

饭桌上有一坛泡菜、一盘毛豆腐和几盒酸奶。

问题:饭桌上摆放的都是经过发酵的食品。

面条发酵科学教案设计教案标题:探索面条发酵的科学教案设计教案目标:1. 了解发酵的基本原理和过程;2. 掌握面条发酵的步骤和条件;3. 培养学生的观察和实验设计能力;4. 培养学生的团队合作和沟通能力。

教案步骤:引入活动(5分钟):1. 引导学生思考:你们有没有吃过发酵的食物?发酵是什么过程?知识讲解(10分钟):2. 介绍发酵的定义和基本原理,解释微生物在发酵过程中的作用;3. 解释面条发酵的步骤和条件,如添加酵母、温度、湿度等;4. 引导学生思考:为什么面条在发酵过程中会变得松软?实验设计(15分钟):5. 分成小组,每组3-4人,设计一个实验来观察面条发酵的过程;6. 学生讨论并确定实验所需材料和步骤;7. 每个小组向全班汇报他们的实验设计。

实验进行(20分钟):8. 学生按照实验设计的步骤进行实验;9. 引导学生观察面条在发酵过程中的变化,并记录实验结果。

实验分析(10分钟):10. 学生小组讨论并分析实验结果;11. 引导学生思考:为什么面条在发酵过程中会变得松软?与发酵条件有关吗?总结与展示(10分钟):12. 学生展示实验结果,并总结面条发酵的科学原理;13. 引导学生思考:除了面条,还有哪些食物是通过发酵制作的?作业(5分钟):14. 布置作业:请学生写一篇关于面条发酵的实验报告,包括实验目的、步骤、结果和结论。

教案评估:15. 观察学生在实验中的表现和参与度;16. 评估学生对发酵原理的理解和运用能力;17. 评估学生在实验报告中的表达和总结能力。

教案扩展:1. 邀请面条制作专家来学校进行面条制作示范和讲解;2. 组织学生参观面条制作工厂,了解大规模面条制作过程;3. 鼓励学生自主设计更复杂的发酵实验,如探究不同条件对面条发酵的影响。

教案注意事项:1. 确保实验材料的安全性和易获取性;2. 指导学生正确使用实验器材和遵守实验室规则;3. 鼓励学生积极参与讨论和实验,并尊重不同的观点;4. 提醒学生保持实验环境的整洁和安全。

粤教版五年级下册科学教案第13课《网上学习:身边的发酵食品》五年级下册第13 课《网上学习:身边的发酵食品》教学设计一、教材分析《网上学习:身边的发酵食品》是《科学》五年级下册“微观生命世界”单元的最后一课。

本节课是一节通过网络进行学习的课。

在生活中,人们巧妙地利用有益微生物的发酵作用加工制造出各类发酵食品。

发酵食品风味独特,丰富了我们的饮食生活。

本课要求学生利用网络,收集身边常见的发酵食品,了解它们的制作方法,并上传至网络,与其他同学进行交流,从而了解更多发酵食品的知识。

本课由四个环节组成。

环节1“确定主题”,要求学生选定要调查的发酵食品主题;环节2“搜集信息”,指导学生搜集当地常见发酵食品的原材料、条件控制和制作流程等信息;环节3“上传资料”,要求学生整理自己调查到的资料,并上传到网络学习平台;环节4“交流分享”,要求学生阅读各地同学上传的资料,了解不同地区的发酵技术,并与同学交流。

二、学情分析学生在生活中会接触到泡菜、毛豆腐和酸奶等发酵食品。

但各地区传统发酵食品可能不一样,制作方法也不尽相同。

本课在学生已经了解发酵现象的基础上,以学生较为熟悉的发酵食品为素材,引导学生习得借助网络进行学习的方法。

三、教学目标1. 了解身边的发酵食品,知道如何利用有益微生物使食物更易保存。

2. 了解不同地区各具特色的发酵食品及简单的制作流程。

3. 通过多种渠道搜集发酵食品的资料,进行有目的的调查研究。

4. 体验技术能够改变人们的生活,初步了解发酵技术的研究与应用,了解科学技术是社会与经济发展的重要推动力量。

四、教学重、难点教学重点:了解身边的发酵食品,知道如何利用有益微生物使食物更易保存。

教学难点:通过多种渠道搜集发酵食品的资料,进行有目的的调查研究。

五、教学准备教具准备:发酵食品、多媒体教学设备、教学课件。

学具准备:《科学学生活动手册》。

六、教学过程(一)任务驱动情境:波波到彬彬家做客。

饭桌上有一坛泡菜、一盘毛豆腐和几盒酸奶。

小学科学《馒头发霉了》优秀教案一、教学内容本节课的教学内容选自小学科学教材《科学》四年级下册第五单元第二节《馒头发霉了》。

本节课主要通过观察馒头发霉的现象,引导学生探究食品腐败的原因,了解食品保存的方法,培养学生关爱生命、关注健康的意识。

二、教学目标1. 让学生通过观察、实验等方法,了解馒头发霉的原因,知道食品腐败与微生物的生长和繁殖有关。

2. 培养学生运用科学知识解决实际问题的能力,提高学生的食品安全意识。

3. 引导学生关注生活中的科学现象,培养学生的观察能力和探究精神。

三、教学难点与重点重点:馒头发霉的原因,食品保存的方法。

难点:如何引导学生通过实验探究,发现馒头发霉的原因,理解食品腐败与微生物的关系。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实验材料(馒头、塑料袋、冰箱等)。

学具:笔记本、彩笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)教师展示一张馒头发霉的照片,引导学生观察馒头的霉变现象,激发学生的探究兴趣。

2. 探究活动一:馒头发霉的原因(10分钟)(1)教师引导学生思考:为什么馒头发霉了?我们可以通过什么方法来验证我们的猜想?(2)学生分组讨论,提出假设,设计实验方案。

(3)学生进行实验,观察实验现象。

(4)教师引导学生分析实验结果,得出结论:馒头发霉是因为微生物的生长和繁殖。

3. 探究活动二:食品保存的方法(10分钟)(1)教师引导学生思考:如何防止食品腐败?我们可以采用哪些方法来保存食品?(2)学生分组讨论,提出建议,设计实验方案。

(3)学生进行实验,观察实验现象。

4. 知识拓展(5分钟)教师引导学生思考:除了食品腐败,还有哪些现象与微生物的生长和繁殖有关?六、板书设计馒头发霉了原因:微生物的生长和繁殖保存方法:冷藏、干燥、密封等七、作业设计1. 描述馒头发霉的现象,并解释原因。

2. 列举三种食品保存的方法,并说明其原理。

3. 观察生活中其他的微生物现象,举例说明。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过引导学生观察馒头发霉的现象,探究食品腐败的原因,培养学生关爱生命、关注健康的意识。

小学科学《馒头发霉了》优质教案教学设计一、教学内容本节课选自小学科学教材《生活中的科学》第四章《微生物与我们》,详细内容为第三节《馒头发霉了》。

通过本节课的学习,学生将了解馒头发霉的原因,认识微生物的生长过程,并学会如何防止食品发霉。

二、教学目标1. 知识目标:学生能够掌握微生物的生活条件,了解馒头发霉的原因及防止方法。

2. 能力目标:培养学生观察、分析问题的能力,提高学生动手实践和解决问题的能力。

3. 情感目标:激发学生对科学探究的兴趣,培养学生的食品安全意识。

三、教学难点与重点教学重点:微生物的生长条件、馒头发霉的原因及防止方法。

教学难点:如何引导学生通过观察、实验分析馒头发霉的原因。

四、教具与学具准备1. 教具:显微镜、实验器材、馒头、霉菌、食品保鲜膜等。

2. 学具:记录表、画图工具、实验报告单等。

五、教学过程1. 情境引入:利用发霉的馒头图片,引导学生思考:为什么馒头会发霉?如何防止馒头发霉?2. 基本概念:介绍微生物的概念、生活条件,引导学生了解微生物与食品发霉的关系。

3. 实践活动:(1)观察发霉的馒头,记录馒头发霉的特征。

(2)分组进行实验:探究不同条件下馒头的发霉情况。

4. 例题讲解:分析实验结果,讲解馒头发霉的原因及防止方法。

5. 随堂练习:学生根据所学知识,设计防止馒头发霉的方案。

六、板书设计1. 馒头发霉了2. 内容:(1)微生物的概念与生活条件(2)馒头发霉的原因(3)防止馒头发霉的方法七、作业设计1. 作业题目:(1)简述微生物的生活条件。

(2)为什么馒头会发霉?如何防止?2. 答案:(1)微生物的生活条件:水分、适宜的温度、有机物等。

(2)馒头发霉的原因:微生物在馒头表面生长繁殖。

防止方法:保持食品干燥、清洁,使用食品保鲜膜等。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,使学生掌握了微生物的生活条件、馒头发霉的原因及防止方法。

课后,教师应关注学生对食品安全问题的关注程度,鼓励学生将所学知识运用到生活中,提高学生的食品安全意识。

小学科学《馒头发霉了》优质教案教学设计一、教学内容本节课选自小学科学教材四年级下册,第七单元《生活中的发酵技术》,具体内容为第1节“馒头发霉了”。

通过本节课的学习,学生将了解发酵技术在生活中的应用,掌握发酵的基本原理,理解馒头发霉的原因及其防腐方法。

二、教学目标1. 知识与技能:让学生掌握发酵的基本概念,了解馒头发霉的原因,学会简单的防腐方法。

2. 过程与方法:培养学生观察、思考、分析问题的能力,提高学生的动手操作能力和合作学习能力。

3. 情感态度价值观:培养学生对科学的兴趣,激发学生探索生活中科学现象的欲望,增强学生的食品安全意识。

三、教学难点与重点重点:发酵技术在生活中的应用,馒头发霉的原因及防腐方法。

难点:发酵原理的理解,馒头发霉原因的分析。

四、教具与学具准备1. 教具:显微镜、发酵实验装置、馒头样品、消毒酒精、无菌棉签等。

2. 学具:每组一份馒头样品、显微镜、消毒酒精、无菌棉签等。

五、教学过程1. 实践情景引入利用显微镜观察馒头样品,让学生发现馒头发霉的现象,引发学生思考:为什么馒头会发霉?2. 例题讲解(1)介绍发酵技术在生活中的应用,如做馒头、蒸包子等。

(2)讲解发酵原理,引导学生理解发酵对食品的影响。

(3)分析馒头发霉的原因,引导学生掌握防腐方法。

3. 随堂练习(1)让学生列举生活中的发酵食品。

(2)小组合作,探讨馒头发霉的原因及其防腐方法。

4. 课堂小结强调发酵技术在生活中的重要性,提醒学生在日常生活中注意食品安全。

六、板书设计1. 馒头发霉了2. 内容:发酵技术在生活中的应用发酵原理馒头发霉的原因防腐方法七、作业设计1. 作业题目:探讨发酵技术在生活中的应用,举例说明并分析其原理。

2. 答案:学生需提交一份关于发酵技术应用的报告,内容包括:食品名称、发酵原理、应用举例等。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生掌握了发酵技术的基本概念,了解了馒头发霉的原因,但部分学生对发酵原理的理解仍有所欠缺,需要在今后的教学中加强引导。

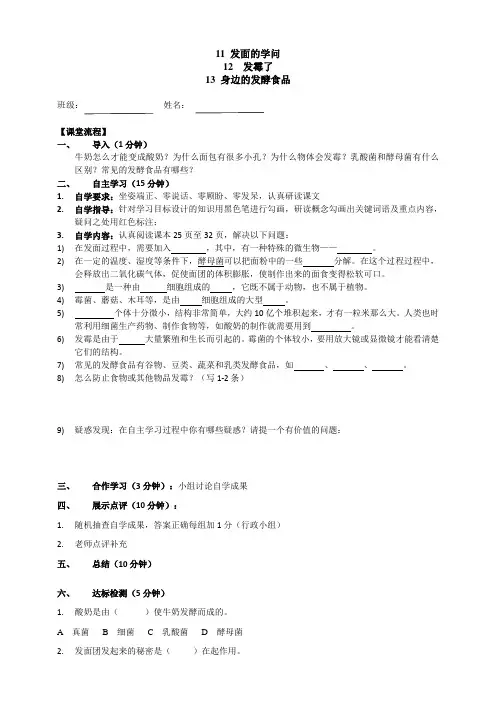

11 发面的学问12 发霉了13 身边的发酵食品班级:姓名:【课堂流程】一、导入(1分钟)牛奶怎么才能变成酸奶?为什么面包有很多小孔?为什么物体会发霉?乳酸菌和酵母菌有什么区别?常见的发酵食品有哪些?二、自主学习(15分钟)1.自学要求:坐姿端正、零说话、零顾盼、零发呆,认真研读课文2.自学指导:针对学习目标设计的知识用黑色笔进行勾画,研读概念勾画出关键词语及重点内容,疑问之处用红色标注;3.自学内容:认真阅读课本25页至32页,解决以下问题:1)在发面过程中,需要加入,其中,有一种特殊的微生物——。

2)在一定的温度、湿度等条件下,酵母菌可以把面粉中的一些分解。

在这个过程过程中,会释放出二氧化碳气体,促使面团的体积膨胀,使制作出来的面食变得松软可口。

3)是一种由细胞组成的,它既不属于动物,也不属于植物。

4)霉菌、蘑菇、木耳等,是由细胞组成的大型。

5)个体十分微小,结构非常简单,大约10亿个堆积起来,才有一粒米那么大。

人类也时常利用细菌生产药物、制作食物等,如酸奶的制作就需要用到。

6)发霉是由于大量繁殖和生长而引起的。

霉菌的个体较小,要用放大镜或显微镜才能看清楚它们的结构。

7)常见的发酵食品有谷物、豆类、蔬菜和乳类发酵食品,如、、。

8)怎么防止食物或其他物品发霉?(写1-2条)9)疑惑发现:在自主学习过程中你有哪些疑惑?请提一个有价值的问题:三、合作学习(3分钟):小组讨论自学成果四、展示点评(10分钟):1.随机抽查自学成果,答案正确每组加1分(行政小组)2.老师点评补充五、总结(10分钟)六、达标检测(5分钟)1.酸奶是由()使牛奶发酵而成的。

A 真菌B 细菌C 乳酸菌D 酵母菌2.发面团发起来的秘密是()在起作用。

A 真菌B 乳酸菌C 酵母菌D 霉菌3.平菇、木耳、香菇、猴头菇等,都属于()。

A 真菌B 细菌C 霉菌4.酸奶是属于()发酵制品A 豆类发酵制品B 乳类发酵制品C 谷物发酵制品D 蔬菜发酵制品5.将微生物、细菌、真菌、酵母菌、霉菌,正确填入到下列思维图中的空白格中:答案1)干酵母粉、酵母菌2)糖类3)酵母菌、单个、真菌4)多个、真菌5)细菌、乳酸菌6)霉菌7)豆腐乳、泡菜、酸奶8)略9)略1.C2.C3.A4.B5.微生物、细菌、真菌、酵母菌、霉菌。

馒头发霉了一、教学目标1.知识目标:(1)知道物体发霉的原因,能通过实验认识食品、衣服等物品发生霉变的条件,了解防止发霉的方法。

(2)知道霉菌既不属于植物也不属于动物,是一种微小的生物,对人类有正反两方面的作用。

2.过程与方法:(1)经历在显微镜下观察霉菌的过程,并能利用图和文字表示显微镜下的霉菌的特点。

(2)设计对比实验,记录霉菌的生长情况,分析整理自己的记录的数据,研究霉菌产生的条件。

3.情感、态度、价值观:(1)激发学生乐于探究、发现奥秘的欲望。

(2)在探究性实验中的培养学生合作、互助、细致的科学精神。

(3)乐于用学到的知识改善生活。

二、教学重难点1.教学重点:(1)凭借已有的经验对霉菌产生的条件进行假设,并制定切实可行的实验方案探究物体发霉的条件。

(2)掌握一些防止发霉的方法。

2.教学难点:凭借已有的经验对霉菌产生的条件进行假设,并制定切实可行的实验方案,然后在课外做对比实验。

三、教学准备发霉的馒头、发霉的物品、放大镜、显微镜、镊子、载玻片、培养皿、抹布、切片、图片、多媒体课件等。

四、教学过程(一)新课导入大家看,这是我前几天放在袋中的新鲜的馒头、橘子、西红柿(出示准备好的发霉物品),现在你们发现了什么?学生观察回答:袋中的物体都发霉了。

对!今天我们就来讨论这个话题《馒头发霉了》(板书课题)。

(二)观察霉菌的特点教师播放视频《霉从何来》。

1.请大家仔细观察,发霉的食物上的霉菌长什么样的?注意:观察的时候不要打开塑料袋!并把你们的发现简要的记录下来。

学生观察记录。

(介绍不要打开塑料袋的目的是:一方面可以防止袍子散落在空气中;另一方面可以避免学生在观察的时候闻到难闻的气味。

)学生汇报:霉菌颜色各异,有青绿色、黄色、黑色、白色等。

形状有绒毛状、蛛网状、絮状等。

2.怎样能更清楚地观察到它们呢?学生自由回答用放大镜、显微镜等工具观察。

非常好,同学分别使用放大镜、显微镜观察一下你们带来发霉物体的霉菌。

小学科学《馒头发霉了》优秀教案一、教学内容本节课选自小学科学教材《生活中的科学》第四章《微生物与我们》,详细内容为第3节“馒头发霉了”。

通过本节课的学习,学生将了解馒头发霉的原因,认识微生物的生长过程及其对生活的影响。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握微生物的生活条件,理解馒头发霉的原因。

2. 培养学生观察、思考、分析问题的能力,提高科学素养。

3. 培养学生关注生活、热爱科学的情感,增强环保意识。

三、教学难点与重点重点:微生物的生活条件,馒头发霉的原因。

难点:如何引导学生通过观察、实验,理解微生物的生长过程。

四、教具与学具准备1. 教具:显微镜、馒头、实验器材等。

2. 学具:记录本、笔、放大镜等。

五、教学过程1. 实践情景引入利用发霉的馒头实物,引导学生观察并思考:为什么馒头会发霉?2. 例题讲解(1)微生物的生活条件(2)馒头发霉的原因(3)如何防止馒头发霉3. 随堂练习(1)观察发霉的馒头,描述其外观特征。

(2)分析馒头为什么会发霉,如何避免。

4. 分组讨论5. 实验探究(1)观察微生物在馒头上的生长情况。

(2)分析实验结果,验证微生物生长条件。

六、板书设计1. 微生物的生活条件2. 馒头发霉的原因3. 防止馒头发霉的方法七、作业设计1. 作业题目:如何防止馒头发霉?答案:保持食物干燥、清洁,密封保存,避免微生物的生长。

2. 作业题目:观察家中发霉的食物,分析其原因,并提出解决方法。

答案:根据观察到的发霉食物的特征,分析其原因是微生物的生长,解决方法是保持食物干燥、清洁,密封保存。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,使学生了解微生物生活条件和馒头发霉原因。

课后要关注学生对知识的掌握程度,及时调整教学方法。

2. 拓展延伸:鼓励学生关注生活中的微生物现象,了解微生物在自然界和生活中的作用,培养学生的科学探究能力。

重点和难点解析1. 实践情景引入2. 例题讲解3. 分组讨论4. 实验探究5. 作业设计6. 课后反思及拓展延伸一、实践情景引入实践情景引入是激发学生兴趣、引导学生思考的关键环节。

小学科学《馒头发霉了》优质教案教学设计一、教学内容本节课选自小学科学教材《身边的科学》第三章《生物的变化》第二节“馒头发霉了”。

本节课将详细介绍馒头发霉的原因、过程以及如何防止馒头发霉。

二、教学目标1. 知识目标:使学生了解馒头发霉的原因,掌握防止馒头发霉的方法。

2. 能力目标:培养学生观察、思考、分析问题的能力,提高学生的动手实践能力。

3. 情感目标:激发学生对科学探究的兴趣,培养学生的环保意识和生活品质。

三、教学难点与重点重点:馒头发霉的原因及防止方法。

难点:理解馒头发霉的生物学原理。

四、教具与学具准备1. 教具:发霉的馒头、显微镜、投影仪、白纸、记号笔。

2. 学具:每组一个发霉的馒头、放大镜、白纸、记号笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)(1)展示一个发霉的馒头,让学生观察并说出馒头的变化。

(2)提问:为什么馒头会发霉?如何防止馒头发霉?2. 新课导入(10分钟)(1)讲解馒头发霉的原因:馒头上的微生物在适宜的环境下繁殖,导致馒头发霉。

(2)展示显微镜下的霉菌,让学生观察并了解霉菌的形态。

3. 例题讲解(15分钟)(1)讲解防止馒头发霉的方法:保持食品干燥、清洁,密封保存,低温储存等。

(2)举例说明:如何正确保存馒头,避免馒头发霉。

4. 随堂练习(10分钟)5. 动手实践(20分钟)(1)每组学生用放大镜观察发霉的馒头,并记录观察结果。

(2)学生根据观察结果,分析馒头发霉的原因。

(2)拓展:让学生了解其他食品的保存方法,提高生活品质。

六、板书设计1. 馒头发霉的原因:微生物繁殖2. 防止馒头发霉的方法:干燥、清洁、密封、低温3. 注意事项:食品安全、卫生七、作业设计1. 作业题目:如何正确保存食品,防止食品发霉?答案:保持食品干燥、清洁,密封保存,低温储存,定期检查食品质量。

2. 作业题目:举例说明你在生活中是如何防止食品发霉的?答案:略。

八、课后反思及拓展延伸1. 教师反思:本节课通过实践情景引入,激发了学生的兴趣,培养了学生的观察能力和动手实践能力。

《发酵与发霉》导学案一、学习目标1、理解发酵和发霉的概念及本质区别。

2、掌握发酵和发霉的条件和影响因素。

3、了解常见的发酵和发霉现象及其在生活和生产中的应用与危害。

4、培养观察、分析和解决问题的能力,树立正确的食品安全意识。

二、学习重难点1、重点(1)发酵和发霉的定义、特点及区别。

(2)发酵和发霉的条件及控制方法。

2、难点(1)如何准确判断发酵和发霉的过程。

(2)理解微生物在发酵和发霉中的作用机制。

三、知识讲解(一)发酵的概念发酵指人们借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接代谢产物或次级代谢产物的过程。

简单来说,发酵就是微生物分解有机物产生有用物质的过程。

例如,我们常见的酿酒、制作酸奶、发面等都是发酵的应用。

在酿酒过程中,酵母将葡萄糖转化为酒精和二氧化碳;制作酸奶时,乳酸菌将牛奶中的乳糖发酵成乳酸,使牛奶变酸并凝固;发面时,酵母分解面粉中的糖类,产生二氧化碳气体,使面团膨胀。

(二)发霉的概念发霉则是有机物在霉菌作用下变质、腐烂的过程。

发霉通常会导致物品产生难闻的气味、变色、质地改变,并可能产生有毒物质。

比如,食物存放不当会发霉,衣物在潮湿环境中会发霉,书籍长期不通风也可能发霉。

(三)发酵与发霉的本质区别1、目的不同发酵是有目的的利用微生物进行有益的物质转化,其产物通常是对人类有用的,如食品、药品、化工产品等。

而发霉是微生物不受控制的生长和代谢,导致物品损坏和变质,对人类往往是有害的。

2、过程控制发酵过程是受到严格控制的,包括温度、湿度、氧气含量、微生物种类和数量等因素,以确保得到预期的产物。

发霉则是在自然条件下,由于环境不适宜或物品本身的问题,微生物肆意生长而引起的。

3、产物不同发酵的产物是人们期望得到的,具有一定的营养价值或使用价值。

发霉的产物往往是有毒有害的,如霉菌毒素,会对人体健康造成威胁。

(四)发酵的条件1、微生物不同的发酵过程需要特定的微生物,如酿酒需要酵母,制作酸奶需要乳酸菌,制作泡菜需要乳酸菌等。

1.8 网络课堂:身边的发酵食品一、教学目标1.科学知识(1)了解身边的发酵食品,知道如何利用有益微生物使食物更易保存。

(2)了解不同地区各具特色的发酵食品及简单的制作流程。

2.科学探究(1)通过多种渠道搜集发酵食品的资料,进行有目的的调查研究。

(2)能将自己的研究成果上传至网络,并与他人交流,从而进行分析与汇总。

3.科学态度(1)在发酵食品的过程中,体验技术能够改变人们的生活。

(2)初步了解科学技术的研究与应用,了解科学技术已成为社会与经济发展的重要推动力量。

二、教学指引1.活动安排思路2.活动指引任务驱动页生活情境:波波在彬彬家做客,饭桌上摆放着一坛泡菜、一盘毛豆腐和几盒酸奶。

产生问题:饭桌上摆放的都是经过发酵的食品。

你还知道哪些食品是经过发酵的?驱动任务:利用互联网的优势,把调查到有关发酵食品的情况上传到小学科学网,通过网络课堂的学习,了解发酵食品的特点。

活动1 选定主题人类巧妙地利用有益微生物的发酵作用加工制造出各类发酵食品。

发酵食品具有独特的风味,丰富了我们的饮食生活。

本单元最后一节课是帮助学生利用网络,收集身边常见的传统发酵食品。

首先,通过“任务驱动页”让学生了解本课的研究主题。

接着,了解发酵食品的常见种类,选定一个主题,收集身边相关的发酵食品。

最后,通过网络课堂与同学们进行交流,了解不同地区的传统发酵食品。

活动2 搜集信息在教科书的提示下,教师帮助学生围绕自己选定的主题进行调查。

主要是对当地传统的发酵食品进行调查。

其内容包括:搜集这些发酵食品的原材料、条件控制和制作流程等信息。

由于学习的任务还包括通过网络课堂与同学们进行交流、了解不同地区传统的发酵食品,因此教师应当对学生的活动做出提示,并要求学生要做好过程性的记录。

环节3 上次资料登录小学科学网,上传当地发酵技术的照片和调查情况。

环节4 交流分享古代的人们已经懂得利用微生物的发酵作用进行食品加工。

经过不断地实践和改良,人们利用一些技术手段控制发酵的过程,实现了发酵食品的大规模生产。

第二单元微生物第一课发霉和发酵一、教学目标1.科学知识知道在温暖、潮湿的条件下,空气中的食物及物品容易发霉。

知道人们很早以前就发现了食物可发霉、野果可发酵变酒的现象。

2.科学探究回顾观察生活中的发霉现象,能针对物品发霉的条件作出假设,据此设计对比实验并以馒头为例进行研究,证实发霉需要温暖潮湿的条件。

阅读有关“野果可发酵变酒”的科学史资料,联系发霉现象,能对发酵的原因作出初步的猜想。

3.科学态度、STSE乐于探究食物发霉的条件,尊重证据,合作交流。

二、教学准备教师准备:面包片或馒头片、密封小塑料袋、水、滴管等;教学课件。

学生准备:记录笔、活动手册。

三、教学时间1课时四、教学过程(一)教学导入(1)看单元页画面,读小诗:果实粮食酿美酒,橘子发霉长绿毛。

伤口感染有危险,打针消炎来治疗。

谁的本领这么高?显微镜下找一找!(2)思考:想一想,诗里面这个“本领高”的东西是什么?(3)学生自由猜测: 微生物。

(4)引入:我们从这节课开始将深入探究“微生物”那些“厉害的本领”。

一起来看看吧!(二)新课学习1. 观察生活中的发霉现象(1)课件展示教材P14上方四幅图。

(2)交流:这些物品发霉了,发霉之处,有哪些变化?(3)学生汇报观察结果(4)小结:发霉之处,颜色、形状、气味等都发生了显著变化。

(5)聚焦问题:霉经常出现在什么地方?什么季节容易看到发霉现象?据此,我们可以推测什么条件容易产生发霉现象?(6)作出假设。

2. 探究馒头发霉的条件(1)明确任务:探究在温暖潮湿的条件下,馒头是否更容易发霉?(2)任务分解并讨论:怎样研究“发霉与温暖有关”?怎样研究“发霉与潮湿有关”?(3)汇报并小结:“温暖”可以通过改变温度来控制,例如常温和低温;“潮湿”可以通过改变水分来控制,例如食物中含有水分、食物中不含水分。

因此,我们需要设计两组对比实验。

(4)分组讨论,设计实验计划。

a.对比研究的是什么?实验的相同条件和不同条件应该是怎样的?b.需要准备哪些实验材料?c.按照什么步骤开展实验?怎样做记录?(5)汇报实验计划,并进行班级交流。

湘教版发霉与发酵教案湘教版五年级科学发霉与发酵教案一、教学目标(一)科学知识)知道酵母菌能使面团发酵。

)知道微生物的生长和繁殖需要空气、水分和适宜的温度。

)了解破坏霉菌生长的环境能有效防霉。

(二)科学探究通过发面团实验,培养观察、比较、描述的能力。

)通过调查生活中霉菌的活动,研究科学调查的方法。

(三)科学态度)对发酵和发霉的生活现象产生探究兴趣)养成注意观察周围事物的习惯,乐于参加观察、实验、制作调查等科学活动,并能在活动中克服困难,完成预定的任务。

二、教学重点、难点教学重点:了解酵母菌能使面团发酵,霉菌能使物体发霉。

教学难点:通过调查生活中的霉菌,知道微生物的生长和繁殖需要气、水分和适宜的温度。

三、教学准备面粉、酵母菌、清水、记录表格、多媒体教学仪器、教学课件等。

四、教学过程设计(一)任务驱动导入:出示课本图片。

问题:你见过发酵后的面团吗?(引导学生描述事实)思考是什么使面团发生了这样大的变化?目的:创设活动情境,引出探究活动的问题。

(二)发面的导入:出示发面团所用到的材料。

问题:怎样发面团呢?演示:向学生演示发面团的过程及注意事项,布置学生课后完成制作过程。

观察:观察面团发酵前后在颜色、大小、气味等方面有哪些不同。

讨论:制作过程中,你认为使面团发大的最关键一个步骤是什么?把自己的猜测写下来,并汇报交流。

媒体:出示酵母菌实物(千酵母粉)。

指导:这是发面时添加在面粉里的酵母菌,仔细观察,并描述。