《山海经》 蒋旭云上课版(5)

- 格式:ppt

- 大小:983.50 KB

- 文档页数:22

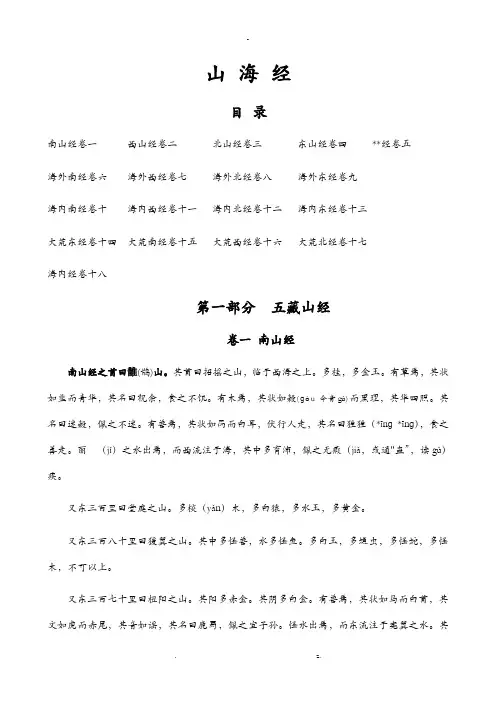

山海经目录南山经卷一西山经卷二北山经卷三东山经卷四**经卷五海外南经卷六海外西经卷七海外北经卷八海外东经卷九海内南经卷十海内西经卷十一海内北经卷十二海内东经卷十三大荒东经卷十四大荒南经卷十五大荒西经卷十六大荒北经卷十七海内经卷十八第一部分五藏山经卷一南山经南山经之首曰䧿(鹊)山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂,多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。

有木焉,其状如榖(ɡòu今音gǔ)而黑理,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌(*īnɡ*īnɡ),食之善走。

丽 (jǐ)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕(jiǎ,或通"蛊”,读gǔ)疾。

又东三百里曰堂庭之山。

多棪(yǎn)木,多白猿,多水玉,多黄金。

又东三百八十里曰猨翼之山。

其中多怪兽,水多怪鱼。

多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又东三百七十里曰杻阳之山。

其阳多赤金。

其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄鱼,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。

又东三百里柢山。

多水,无草木。

有鱼焉,其状如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而复生。

食之无肿疾。

又东四百里曰亶爰之山。

多水,无草木,不可以上。

有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。

又东三百曰基山。

其阳多玉,其阴多怪木。

有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑bó tuó,佩之为畏。

有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰尙鳥付鳥( chǎng fū),食之无卧。

又东三百里曰青丘之山。

其阳多玉,其阴多青雘huò。

有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。

有鸟焉,其状如鸠,其音如呵,名曰灌灌guàn guàn,佩之不惑。

《山海经》课件一、教学内容本节课的教学内容选自《山海经》中的一个篇章,主要介绍了其中的奇珍异兽、神话传说和地理知识。

教材内容详细描绘了各种神兽的外貌特征、生活习性以及与之相关的故事传说,同时介绍了古代人民对自然的认识和敬畏之心。

二、教学目标1. 能够理解并背诵《山海经》中的经典段落。

2. 能够分析并概括《山海经》中的神话传说和地理知识。

3. 通过对《山海经》的学习,培养学生的想象力和对传统文化的热爱。

三、教学难点与重点重点:掌握《山海经》中的经典段落,理解其中的神话传说和地理知识。

难点:分析《山海经》中的象征意义和古代人民对自然的认识。

四、教具与学具准备教具:PPT、黑板、粉笔学具:笔记本、课本五、教学过程1. 引入:通过展示《山海经》的插图,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。

2. 讲解:详细讲解《山海经》中的奇珍异兽、神话传说和地理知识,引导学生理解古代人民对自然的敬畏之心。

3. 分析:让学生分析《山海经》中的象征意义,如神兽代表的是人们对自然的恐惧还是对美好生活的向往等。

4. 练习:让学生随堂练习,概括《山海经》中的神话传说和地理知识。

5. 讨论:分组讨论,让学生分享自己对《山海经》的理解和感悟。

六、板书设计《山海经》奇珍异兽神话传说地理知识七、作业设计1. 请学生背诵《山海经》中的经典段落。

2. 请学生写一篇关于《山海经》的读后感,内容包括神话传说、地理知识和古代人民对自然的认识等。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解《山海经》中的奇珍异兽、神话传说和地理知识,使学生了解了古代人民对自然的敬畏之心。

在教学过程中,学生积极参与讨论,表现出对《山海经》的浓厚兴趣。

但在讲解象征意义时,部分学生表现出理解困难,需要在今后的教学中加强引导。

拓展延伸:可以组织学生参观博物馆,了解古代神话传说和地理知识的来源,进一步加深对《山海经》的理解。

重点和难点解析一、教学内容重点和难点解析:《山海经》中的奇珍异兽、神话传说和地理知识是本节课的教学内容。

又东一百五十里,曰崌山。

江水出焉,东流注于大江,其中多怪蛇,多䲀鱼。

其木多楢、杻,多梅、梓,其兽多夔牛、羚、㚟、犀、兕。

有鸟焉,状如鸮而赤身白首,其名曰窃脂,可以御火。

【出处】

本句出自主页> 第五卷中山经> 中次九经>

【原文】

5.121又东一百五十里,曰崌山①。

江水出焉②,东流注于大江③,其中多怪蛇,多䲀鱼④。

其木多楢、杻⑤,多梅、梓⑥,其兽多夔牛、羚、㚟、犀、兕⑦。

有鸟焉,状如鸮而赤身白首⑧,其名曰窃脂,可以御火。

【注释】

①崌(jū)山:山名,在今西川西部、邛(qiónɡ)崃山以东。

②江水:这里指长江的支流。

③大江:指长江。

④䲀(zhì)鱼:鱼名,一说指鲥鱼。

⑤楢(yóu):木名。

材料刚硬,可以用来制造车子。

杻(niǔ):檍树。

⑥梓:梓树。

⑦㚟(chuò):兽名,一说指雪豹。

兕:一种类似犀牛的动物。

⑧鸮(xiāo):猫头鹰一类的鸟。

【翻译】

再向东一百五十里有座山,名叫崌山。

江水发源于此,向东流入长江,水中有许多怪蛇,也有许多䲀鱼。

山中的树木多是楢树、杻树、梅树和梓树,野兽多是夔牛、羚羊、㚟、犀牛。

山中有一种鸟,形状与猫头鹰相似,身子是红色的,脑袋是白色的,这种鸟名叫窃脂,可以用来防御火灾。

又东南二十里,曰乐马之山。

有兽焉,其状如汇,赤如丹火,其名曰

[犭戾(左右)],见则其国大疫。

【出处】

本句出自主页> 第五卷中山经> 中次十一经>

【原文】

5.165又东南二十里,曰乐马之山①。

有兽焉,其状如汇②,赤如丹火,其名曰[犭戾(左右)]③,见则其国大疫。

【注释】

①乐马之山:乐马山,在今河南中南部。

②汇:指刺猬。

③ [犭戾(左右)](lì):传说中的一种兽。

【翻译】

再往东南二十里有座山,名叫乐马山。

山中有一种兽,形状与刺猬相似,全身通红如火,这种兽名叫[犭戾(左右)],它出现在哪个国家,哪个国家就会发生大瘟疫。

《山海经》课件一、教学内容今天我们要学习的章节是《语文》第四册的第五单元,其中的一篇课文是《山海经》。

这篇课文主要介绍了中国古代的一部神话传说集,内容丰富,包括了许多神话故事、地理知识、民族风俗等。

课文通过讲述各种奇特的山和海,以及住在那里的神奇生物和传说,使学生们能够了解到中国古代的文化和思想。

二、教学目标1. 让学生理解课文内容,了解《山海经》的基本情况和特点。

2. 培养学生对神话故事的兴趣,提高他们的阅读理解能力。

3. 通过课文学习,培养学生对传统文化的认识和尊重。

三、教学难点与重点重点:课文内容的理解和记忆,神话故事的特点和魅力。

难点:对《山海经》中一些生僻词语的理解,以及对神话故事背后文化的深入理解。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:课本、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 引入:通过展示一些中国古代的神话故事图片,引起学生对神话故事的兴趣,然后引入今天的课文《山海经》。

2. 讲解:用多媒体课件展示《山海经》的封面和目录,让学生对整本书有一个大致的了解。

然后,逐段讲解课文内容,解释生僻词语,解读神话故事。

3. 讨论:让学生分组讨论《山海经》中的神话故事,鼓励他们分享自己的理解和观点。

4. 练习:给出一些与课文相关的练习题目,让学生们进行随堂练习,巩固所学内容。

六、板书设计板书《山海经》板书内容:中国古代神话传说集包含了许多神话故事、地理知识、民族风俗神奇生物和传说七、作业设计1. 作业题目:请学生们选择《山海经》中的一个神话故事,用自己的话写下来,并解释其中的生僻词语。

2. 答案:学生们可以根据自己对课文的理解和记忆,用自己的话将选定的神话故事写下来,并尝试解释其中的生僻词语。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:在课后,教师应该反思自己的教学效果,看看学生们是否掌握了课文内容,是否能够理解和解释其中的神话故事和生僻词语。

同时,也要关注学生们对神话故事的兴趣和阅读理解能力的提升。