立体几何的向量法(四)——求点到面距离

- 格式:doc

- 大小:99.50 KB

- 文档页数:3

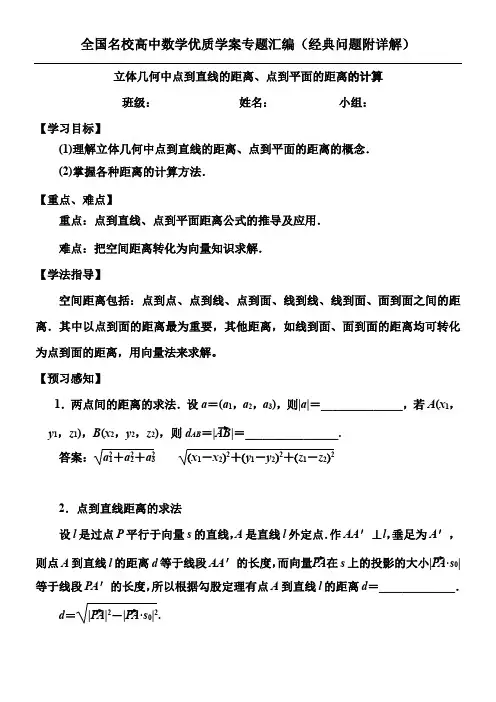

立体几何中点到直线的距离、点到平面的距离的计算 班级: 姓名: 小组:【学习目标】(1)理解立体几何中点到直线的距离、点到平面的距离的概念. (2)掌握各种距离的计算方法. 【重点、难点】重点:点到直线、点到平面距离公式的推导及应用. 难点:把空间距离转化为向量知识求解. 【学法指导】空间距离包括:点到点、点到线、点到面、线到线、线到面、面到面之间的距离.其中以点到面的距离最为重要,其他距离,如线到面、面到面的距离均可转化为点到面的距离,用向量法来求解。

【预习感知】1.两点间的距离的求法.设a =(a 1,a 2,a 3),则|a |=______________,若A (x 1,y 1,z 1),B (x 2,y 2,z 2),则d AB =|AB→|=________________. 答案:a 21+a 22+a 23(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)2+(z 1-z 2)22.点到直线距离的求法设l 是过点P 平行于向量s 的直线,A 是直线l 外定点.作AA ′⊥l ,垂足为A ′,则点A 到直线l 的距离d 等于线段AA ′的长度,而向量PA →在s 上的投影的大小|PA →·s 0|等于线段PA ′的长度,所以根据勾股定理有点A 到直线l 的距离d =_____________.d =|PA →|2-|PA →·s 0|2.3.点到平面的距离的求法设π是过点P 垂直于向量n 的平面,A 是平面π外一定点.作AA ′⊥π,垂足为A ′,则点A 到平面π的距离d 等于线段AA ′的长度,而向量PA→在n 上的投影的大小|PA →·n 0|等于线段AA ′的长度,所以点A 到平面π的距离d =____________. d =|PA →·n 0|.【预习检测】1.已知直线l 过定点A (2,3,1),且方向向量为n =(0,1,1),则点P (4,3,2)到l 的距离为( )A.322 B .22 C.102D . 2【解析】 PA →=(-2,0,-1),|PA →|=5,PA →·n |n |=-12,则点P 到直线l 的距离d =|PA →|2-|PA →·n |n ||2=5-12=322.【答案】 A图2-6-42.如图2-6-4所示,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,O 是底面A 1B 1C 1D 1的中心,则O 到平面ABC 1D 1的距离是( )A.12 B .24【解析】 建立如图所示坐标系,则D (0,0,0),A 1(1,0,1), O (12,12,1), 则DA 1→=(1,0,1), A 1O →=(-12,12,0),由题意知DA 1→为平面ABC 1D 1的法向量,∴O 到平面ABC 1D 1的距离为 d =|DA 1→·A 1O →||DA 1→|=122=24.【答案】 B3.已知长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =6,BC =4,BB 1=3,则点B 1到平面A 1BC 1的距离为________.【解析】 如图所示建立空间直角坐标系, 则A 1(4,0,3),B 1(4,6,3),B (4,6,0),C 1(0,6,3),A 1C 1→=(-4,6,0),A 1B →=(0,6,-3), BC 1→=(-4,0,3),A 1B 1→=(0,6,0),设平面A 1BC 1的法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·A 1C 1→=0,n ·A 1B →=0,解得n =(1,23,43).∴d =|A 1B 1→·n ||n |=122929.【答案】 122929【自主探究】 求点到直线的距离如图,在空间直角坐标系中有长方体ABCD -A ′B ′C ′D ′,AB =1,BC =1,AA ′=2,求点B 到直线A ′C 的距离.[分析] 可利用坐标向量法求出点B 到直线A ′C 的距离. [解析] 画出空间直角坐标系如图,因为AB =1,BC =1,AA ′=2, 所以A ′(0,0,2),C (1,1,0),B (1,0,0).计算直线A ′C 的方向向量A ′C →=(1,1,-2);找到直线A ′C 上一点C (1,1,0); 求点B (1,0,0)到直线A ′C 上一点C (1,1,0)的向量BC →=(0,1,0); BC →在A ′C →上的投影为BC →·A ′C →|A ′C →|=(0,1,0)·(1,1,-2)12+12+(-2)2=16; 所以点B 到直线A ′C 的距离为d =|B C →|2-|B C →·A ′C →|A ′C →||2=1-16=56=306.点面距已知正方形ABCD 的边长为4,E 、F 分别是AB 、AD 的中点,GC ⊥平面ABCD ,且|GC |=2,求点B 到平面EFG 的距离.[分析] 在用向量方法求证垂直问题或求距离时,可以建立空间直角坐标系,通过坐标运算求解,也可直接通过向量运算进行求解.还可利用等积法求解. [解析] 解法一:(转化法)连接AC ,BD 交于点O ,设AC 与EF 交于H ,连接GH ,GO ,∵E 、F 分别为AB 、AD 的中点,∴EF ∥BD . ∵BD Ú平面GEF , ∴BD ∥平面GEF .∴点B 到平面EFG 的距离即为点O 到平面EFG 的距离. ∵ABCD 是正方形,∴AC ⊥BD ,∴EF ⊥AC . ∵GC ⊥平面ABCD ,又EF Ü平面ABCD ,∴GC ⊥EF ,∴EF ⊥平面GCH .∵EF 面GEF , ∴平面GEF ⊥平面GCH . 过O 点作OM ⊥GH 于M ,则OM ⊥平面GEF ,因此OM 是O 点到平面GEF 的距离,也等于B 点到平面GEF 的距离.∵正方形ABCD 边长为4, ∴|CH |=34|AC |=34×42=3 2.∵|GC |=2,且GC ⊥CA ,∴|GH |=4+18=22. ∵Rt △OMH ∽Rt △GCH , ∴|OM ||OH |=|GC ||GH |,∴|OM |=21111. ∴点B 到平面EFG 的距离为21111.解法二:(等体积法)连接BG ,BF ,可知V G -BEF =V B -GEF ,∵E 为AB 的中点,∴S △BEF =12S △ABF =12×12×2×4=2.连接AC 交EF 于H ,连接GH ,∵EF ⊥AC ,GC ⊥EF ,∴EF ⊥平面GCH ,∴EF ⊥GH . ∵|GC |=2,|AC |=42,∴|CH |=34×42=32,∴|GH |=GC 2+CH 2=4+18=22.∴S △GEF =12×|EF |×|GH |=12×22×22=211.设点B 到平面GEF 距离为h由V G -BEF =V B -GEF ,得13×|GC |×S △BEF =13×h ×S △GEF ,∴13×2×2=13×h ×211,解得h =21111. ∴B 点到平面GEF 的距离为21111.解法三:(向量法)如图所示,以C 为原点,分别以CD 、CB 、CG 所在的直线为x 轴、y 轴、z 轴建立坐标系,则B (0,4,0),E (2,4,0),F (4,2,0),G (0,0,2).∴GF →=(4,2,-2),EF →=(2,-2,0), 设平面GEF 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·GF →=0n ·EF →=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧ 2x +y -z =0x -y =0⇒⎩⎪⎨⎪⎧y =x ,z =3x .令x =1,得n =(1,1,3).。

立体几何求点到面距离问题引言立体几何是研究空间中的图形和空间关系的一个分支学科。

在立体几何中,求点到面的距离是一个常见的问题。

本文将从基本概念出发,深入探讨立体几何中求点到面距离的问题。

什么是点到面的距离点到面的距离是指空间中一个点到平面的最短距离。

这个距离可以用于求解一系列实际问题,例如工程中的装配问题、机器人导航问题等。

点到面距离的计算方法在立体几何中,求点到面的距离可以采用多种方法。

下面将介绍几种常用的计算方法。

求点到平面的公式假设平面的方程为Ax+By+Cz+D=0,点的坐标为(x0,y0,z0),点到平面的距离可以通过公式计算:距离= |Ax0 + By0 + Cz0 + D| / √(A^2 + B^2 + C^2)其中,|x|表示x的绝对值。

点到三角形的距离若平面上有一个三角形ABC,点P到三角形的距离可以按照以下步骤计算:1.求三角形ABC的法向量N;2.用三角形ABC的一条边向量B-A和两个边向量C-A、P-A构造Gram矩阵,记作G;3.求Gram矩阵的特征值λ1、λ2、λ3;4.计算点到三角形的距离d = √(2* (λ1^2 + λ2^2 + λ3^2) / (λ1 +λ2 + λ3));其中,√表示平方根。

点到立方体的距离立方体是一个六个面都是正方形的多面体。

点到立方体的距离可按照以下步骤计算:1.将立方体视为六个平面;2.对于每个平面,计算点到平面的距离;3.取最小的平面距离作为点到立方体的距离。

点到面距离的应用点到面的距离在计算机图形学、计算机辅助设计、计算机视觉等领域有着广泛的应用。

计算机图形学中的应用在计算机图形学中,点到面的距离可以用于线框模型的绘制、曲面的包围盒计算等。

例如,当我们需要绘制一个线框模型时,可以通过计算点到平面的距离,来确定哪些线是显示的,哪些线是隐藏的。

计算机辅助设计中的应用在计算机辅助设计中,点到面的距离可以用于零件装配的碰撞检测、表面贴花等。

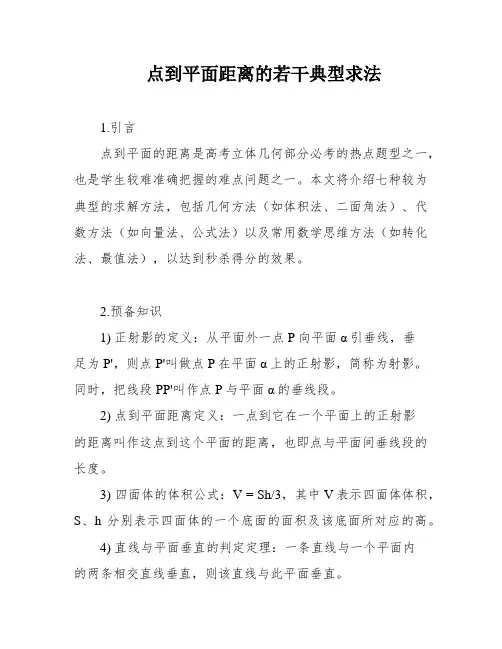

点到平面距离的若干典型求法1.引言点到平面的距离是高考立体几何部分必考的热点题型之一,也是学生较难准确把握的难点问题之一。

本文将介绍七种较为典型的求解方法,包括几何方法(如体积法、二面角法)、代数方法(如向量法、公式法)以及常用数学思维方法(如转化法、最值法),以达到秒杀得分的效果。

2.预备知识1) 正射影的定义:从平面外一点P向平面α引垂线,垂足为P',则点P'叫做点P在平面α上的正射影,简称为射影。

同时,把线段PP'叫作点P与平面α的垂线段。

2) 点到平面距离定义:一点到它在一个平面上的正射影的距离叫作这点到这个平面的距离,也即点与平面间垂线段的长度。

3) 四面体的体积公式:V = Sh/3,其中V表示四面体体积,S、h分别表示四面体的一个底面的面积及该底面所对应的高。

4) 直线与平面垂直的判定定理:一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直,则该直线与此平面垂直。

5) 三垂线定理:在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它和这条斜线也垂直。

3.求点到平面距离的若干求法3.1 定义法求点到平面距离定义法是最基本的求解方法之一,根据点到平面距离的定义,可以通过求点在平面上的正射影来求解点到平面的距离。

3.2 转化法求点到平面距离转化法是一种常用的求解方法,通过将问题转化为等价的问题来求解。

在点到平面距离的求解中,可以通过将平面方程转化为标准式,然后代入点的坐标,求解点到平面的距离。

3.3 等体积法求点到平面距离等体积法是一种几何方法,通过构造等体积的四面体来求解点到平面的距离。

具体方法是在点与平面之间构造一个四面体,使其与另一四面体等体积,然后根据四面体的体积公式来求解点到平面的距离。

3.4 利用二面角求点到平面距离二面角法是一种几何方法,通过求解点与平面所夹二面角的正弦值来求解点到平面的距离。

具体方法是求解点到平面的垂线与平面法线的夹角,然后根据正弦定理求解点到平面的距离。

点到平面的距离若干求法1定义法求点到平面距离(直接法)定义法求点到平面距离是根据点到平面的定义直接作出或者寻找出点与平面间的垂线段,进而根据平面几何的知识计算垂线段长度而求得点与平面距离的一种常用方法.定义法求点到平面距离的关键在于找出或作出垂线段,而垂线段是由所给点及其在平面射影间线段,应而这种方法往往在很多时候需要找出或作出点在平面的射影。

以下几条结论常常作为寻找射影点的依据:(1)两平面垂直的性质定理:如果两个平面互相垂直,那么在一个平面内垂直于他们交线的直线垂直于另一个平面。

(2)如果一个角所在平面外一点到角的两边的距离相等,那么这个点在该平面内的射影在这个角的角平分线所在的直线上。

(3)经过一个角的顶点引这个角所在平面的斜线。

设斜线和已知两边的夹角为锐角且相等,则这条斜线在这个平面的射影是这个角的角平分线.(4)若三棱锥的三条棱长相等,则顶点在底面上的射影是底面三角形的外心。

例如图4所示,所示的正方体ABCD A B C D''''-棱长为a,求点A'到平面AB D''的距离。

(注:本文所有解法均使用本例)图4解法一(定义法):如图5所示,连结交B D ''于点E ,再连结AE ,过点A '作A H '垂直于AE ,垂足为H ,下面证明A H '⊥平面AB D ''。

图5AA '⊥平面A B C D ''''∴B D ''⊥AA ' 又在正方形A B C D ''''中,对角线B D A C ''''⊥,且AA A C A ''''=AA '⊂平面AA E ', A C ''⊂平面AA E '∴由线面垂直的判定定理知道B D ''⊥平面AA E 'A H '⊂平面AA E '∴A H '⊥B D ''又由A H '的作法知道A H '⊥AE ,且有B D ''AE E =,B D ''⊂平面AB D '',AE ⊂平面AB D ''∴由线面垂直的判定定理知道A H '⊥平面AB D ''根据点到平面距离定义,A H '的长度即为点A '到平面AB D ''的距离,下面求A H '的长度。

立体几何中的距离问题【要点精讲】 1.距离空间中的距离是立体几何的重要内容,其内容主要包括:点点距,点线距,点面距,线线距,线面距,面面距。

其中重点是点点距、点线距、点面距以及两异面直线间的距离.因此,掌握点、线、面之间距离的概念,理解距离的垂直性和最近性,理解距离都指相应线段的长度,懂得几种距离之间的转化关系,所有这些都是十分重要的求距离的重点在点到平面的距离,直线到平面的距离和两个平面的距离可以转化成点到平面的距离,一个点到平面的距离也可以转化成另外一个点到这个平面的距离。

两条异面直线的距离两条异面直线的公垂线在这两条异面直线间的线段的长度,叫做两条异面直线的距离;求法:如果知道两条异面直线的公垂线,那么就转化成求公垂线段的长度点到平面的距离平面外一点P 在该平面上的射影为P ′,则线段PP ′的长度就是点到平面的距离;求法:○1“一找二证三求”,三步都必须要清楚地写出来。

○2等体积法。

直线与平面的距离:一条直线和一个平面平行,这条直线上任意一点到平面的距离,叫做这条直线和平面的距离;平行平面间的距离:两个平行平面的公垂线段的长度,叫做两个平行平面的距离。

求距离的一般方法和步骤:应用各种距离之间的转化关系和“平行移动”的思想方法,把所求的距离转化为点点距、点线距或点面距求之,其一般步骤是:①找出或作出表示有关距离的线段;②证明它符合定义;③归到解某个三角形.若表示距离的线段不容易找出或作出,可用体积等积法计算求之。

异面直线上两点间距离公式,如果两条异面直线a 、b 所成的角为 ,它们的公垂线AA ′的长度为d ,在a 上有线段A ′E =m ,b 上有线段AF =n ,那么EF =θcos 2222mn n m d ±++(“±”符号由实际情况选定) 点到面的距离的做题过程中思考的几个方面:①直接作面的垂线求解;②观察点在与面平行的直线上,转化点的位置求解; ③观察点在与面平行的平面上,转化点的位置求解; ④利用坐标向量法求解⑤点在面的斜线上,利用比例关系转化点的位置求解。

用点到平面的距离公式求点到平面的距离河南省延津县一中 解永红 453200点到平面的距离是立体几何部分的重点内容之一,也是高考常考查的知识点。

常用的方法有等体积法,向量法;||n d = (其中A 是平面α外的一点,P 是α内的一点,是α的一个法向量,d 是点A 到平面α的距离),下面类比点到直线的距离公式介绍一下点到平面的距离公式,希望能对大家的解题有所帮助。

二元一次方程0=++Cz By Ax 在平面上表示一条直线,点),(00y x P 到直线0=++Cz By Ax 的距离2200||B A C By Ax d +++=三元一次方程0=+++D Cz By Ax 在空间中表示一个平面,记作α,点),,(000z y x P 到平面α:0=+++D Cz By Ax 距离222000||C B A D Cz By Ax d +++++=,因此我们只要建立空间直角坐标系,找平面α上不在同一直线上的三个点),,();,,();,,(333222111z y x F z y x E z y x G ,将其坐标分别代入0=+++D Cz By Ax 中得: 000333222111=+++=+++=+++D Cz By Ax D Cz By Ax D Cz By Ax(i)若平面过原点,则0=D ,则上述方程能够求出C B A ,,的值,从而得到平面α的方程(ii)若平面不经过原点,则0≠D ,则上述方程能够用D 表示C B A ,,,然后将C B A ,,代入0=+++D Cz By Ax 中,约去D 得到平面α的方程。

最后用距离公式222000||C B A D Cz By Ax d +++++=求出),,(000z y x P 到平面α的距离。

例1. (2010年江西高考20题)(本小题满分12分)如图△BCD 与△MCD 都是边长为2的正三角形,平面MCD 平面BCD ,AB 平面BCD , 。

龙源期刊网

例谈点面距离的求法

作者:张彩霞

来源:《数学教学通讯(教师阅读)》2008年第08期

求点到平面的距离是高考中的一类常考题型,也是立体几何学习中的一个难点内容之一.现举例说明求点面距离的一些常用方法:

1 定义法

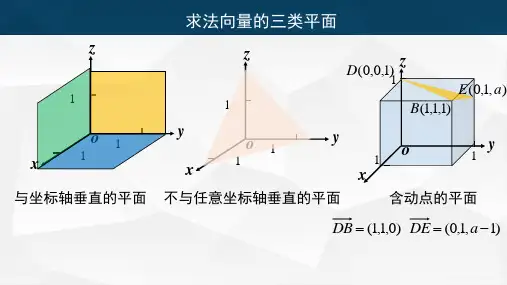

由定义点到平面的距离是指点到平面的垂线段的长,因此找或作平面的垂线就成了关键. 1.1 记住特殊图形里特殊点的射影位置找平面的垂线

四面体P-ABC中,若PA=PB=PC,则点P在△ABC内的射影为△ABC的外心;若侧棱与底面所成的角相等,则点P在△ABC内的射影为△ABC的外心;若P到△ABC的三边的距离相等,则点P在△ABC内的射影为△ABC的内心或旁心;若每个侧面与底面所成的二面角相等,则点P在△ABC内的射影为△ABC的内心;若对棱相互垂直,则点P在△ABC内的射影为△ABC的垂心;若三条侧棱两两互相垂直,则点P在△ABC内的射影为△ABC的垂心;由正三棱锥的定义知:正三棱锥的顶点在底面内的射影是底面的中心等等,利用这些结论,准确地定位垂足,从而找到平面的垂线.

注:用向量法求点到平面α的距离是过平面α内的任一点与该点所构造的向量在法向量n 方向上投影的绝对值,而非过该点的任一向量在法向量n方向上投影的绝对值.

“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”。

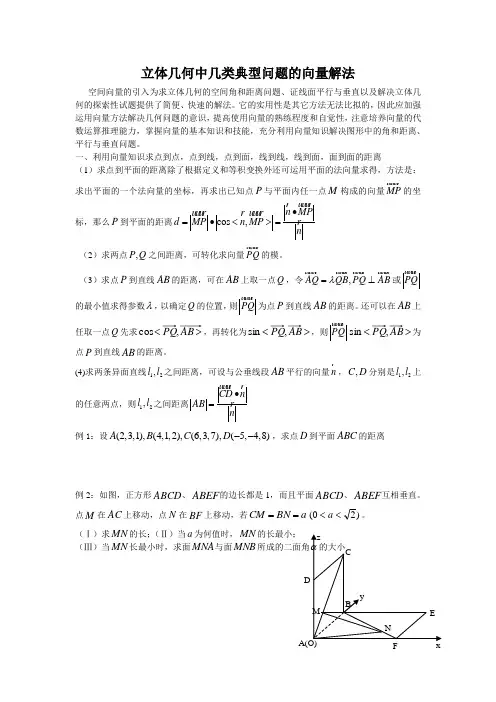

立体几何中几类典型问题的向量解法空间向量的引入为求立体几何的空间角和距离问题、证线面平行与垂直以及解决立体几何的探索性试题提供了简便、快速的解法。

它的实用性是其它方法无法比拟的,因此应加强运用向量方法解决几何问题的意识,提高使用向量的熟练程度和自觉性,注意培养向量的代数运算推理能力,掌握向量的基本知识和技能,充分利用向量知识解决图形中的角和距离、平行与垂直问题。

一、利用向量知识求点到点,点到线,点到面,线到线,线到面,面到面的距离(1)求点到平面的距离除了根据定义和等积变换外还可运用平面的法向量求得,方法是:求出平面的一个法向量的坐标,再求出已知点P 与平面内任一点M 构成的向量MP u u u r的坐标,那么P 到平面的距离cos ,n MP d MP n MP n •=•<>=r u u u r u u u r r u u u rr(2)求两点,P Q 之间距离,可转化求向量PQ uuu r的模。

(3)求点P 到直线AB 的距离,可在AB 上取一点Q ,令,AQ QB PQ AB λ=⊥u u u r u u u r u u u r u u u r或PQ u u u r 的最小值求得参数λ,以确定Q 的位置,则PQ u u u r为点P 到直线AB 的距离。

还可以在AB 上任取一点Q 先求<AB ,cos ,再转化为><,sin ,则PQ u u u r><,sin 为点P 到直线AB 的距离。

(4)求两条异面直线12,l l 之间距离,可设与公垂线段AB 平行的向量n r,,C D 分别是12,l l 上的任意两点,则12,l l 之间距离CD nAB n•=u u u r r r例1:设(2,3,1),(4,1,2),(6,3,7),(5,4,8)A B C D --,求点D 到平面ABC 的距离例2:如图,正方形ABCD 、ABEF 的边长都是1,而且平面ABCD 、ABEF 互相垂直。

立体几何中的向量方法------距离问题一、求点到平面的距离 1.(一般)传统方法:利用定义先作出过这个点到平面的垂线段, 再计算这个垂线段的长度; 2.还可以用等积法求距离; 3.向量法求点到平面的距离.在PAO Rt ∆中,θθsin ||||sin AP d AP =⇒=又|||||sin n AP n AP =θ||n d =∴(其中AP 为斜向量,n 为法向量)二、直线到平面的距离 转化为点到线的距离:||n d =(其中AP 为斜向量,n 为法向量)三、平面到平面的距离也是转化为点到线的距离:||n d =AP 为斜向量,n 为法向量)四、异面直线的距离如图,异面直线也是转化为点到线的距离:||n d =(其中AP 为两条异面直线上各取一点组成的向量,n 是与b a ,都垂直的向量) 例1.如图,在正方体1111D C B A ABCD -中,棱长为1,E 为11D C 的中点,求下列问题: (1) 求1B 到面BE A 1的距离;解:如图,建立空间直角坐标系xyz D -,则•αOP),1,1,0(),0,21,1(11-=-=∴B A E A ,设),,(z y x n =为面BE A 1的法向量则⎪⎩⎪⎨⎧=-=+-⇒⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅0210011z y y x B A n E A n 取1=x ,得2,2==z y ,)2,2,1(=∴n选点1B 到面BE A 1的斜向量为)0,1,0(11=B A 得点1B 到面BE A 1的距离为32||11==n d (2)求C D 1到面BE A 1的距离;)2,2,1()1(:1=n BE A 的法向量知平面由解)0,0,1(11=A D 斜向量 311111==∴nn A D d BE A D 的距离为到面点 (3) 求面DB A 1与面11CB D 的距离;)1,1,1(:11-==AC n BD A 的法向量为由图知平面解)0,0,1(11=A D 又斜向量 311111==∴nn A D d BD A D 的距离为到面点 33111的距离为与即面CB D BD A (4) 求异面直线B D 1与E A 1的距离.xyz D -系如图建立空间直角坐标解:)1,1,1(),0,21,1(11-=-=∴B D E Axxxx111(0,0,1),(1,1,0),(1,0,1),(0,,1)2D B AE 则B D E A z y x n 11,),,(是与设=都垂直的向量,则⎩⎨⎧==⇒⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅x z x y B D n E A n 320011,取1=x ,得一个法向量为)3,2,1(=n 选11BD E A 与的两点向量)0,0,1(11=A D得11BD E A 与的距离为1414||11==n n A D d 练习1:1.如图在直三棱柱111C B A ABC -中,1==BC AC ,∠ACB 面BC A 1的距离.2.已知棱长为1的正方体1111D C B A ABCD -,求平面11C DA 和平面C AB 1间的距离3.已知棱长为1的正方体1111D C B A ABCD -,求直线1DA 和AC 间的距离。

立体几何求点到面距离问题一、引言在立体几何中,求点到面的距离是一个重要的问题。

这个问题在很多领域都有应用,比如机械工程、建筑设计、计算机图形学等等。

本文将从基础概念开始,逐步深入探讨求点到面距离的方法。

二、基础概念1. 点点是空间中最基本的几何元素,它没有大小和方向,只有位置。

2. 面面是由三个或三个以上的点组成的平面图形。

在空间中,一个面可以看做是无限多个平行于该面的平面叠加而成。

3. 距离距离是两个点之间的长度。

在空间中,两个点之间的距离可以看做是它们连线上最短的长度。

三、求解方法1. 向量法向量法是一种常见且直观的求解方法。

首先将点和面表示为向量形式,然后通过向量运算求出它们之间的距离。

具体步骤如下:(1)设点P(x1, y1, z1)和平面Ax+By+Cz+D=0;(2)设该平面上任意一点Q(x2, y2, z2),则Q到P的向量为v=<x2-x1, y2-y1, z2-z1>;(3)平面的法向量为n=<A, B, C>;(4)点P到平面的距离d=|n·v|/|n|,其中“·”表示向量点积。

向量法的优点是简单易懂,适用于任意维度空间。

但是需要注意的是,如果点在平面上或者与平面非常接近时,计算结果可能会出现误差。

2. 坐标法坐标法是一种基于坐标系的求解方法。

它将点和面都表示为坐标系中的坐标,并通过公式求出它们之间的距离。

具体步骤如下:(1)设点P(x1, y1, z1)和平面Ax+By+Cz+D=0;(2)设该平面上任意一点Q(x2, y2, z2),则Q到P的距离为d=|(A·x1+B·y1+C·z1+D)/(√(A^2+B^2+C^2))|;坐标法的优点是简单易懂,适用于三维空间。

但是需要注意的是,如果点在平面上或者与平面非常接近时,计算结果可能会出现误差。

3. 利用三角形求解利用三角形求解也是一种常见的方法。

它将点和面之间的距离转化为点到平面所在三角形的距离。

立体几何中点到直线的距离、点到平面的距离的计算班级:姓名:小组:【学习目标】(1)理解立体几何中点到直线的距离、点到平面的距离的概念.(2)掌握各种距离的计算方法.【重点、难点】重点:点到直线、点到平面距离公式的推导及应用.难点:把空间距离转化为向量知识求解.【学法指导】空间距离包括:点到点、点到线、点到面、线到线、线到面、面到面之间的距离.其中以点到面的距离最为重要,其他距离,如线到面、面到面的距离均可转化为点到面的距离,用向量法来求解。

【预习感知】1.两点间的距离的求法.设a=(a1,a2,a3),则|a|=______________,若A(x1,y1,z1),B(x2,y2,z2),则d AB=|AB→|=________________.2.点到直线距离的求法设l是过点P平行于向量s的直线,A是直线l外定点.作AA′⊥l,垂足为A′,则点A到直线l的距离d等于线段AA′的长度,而向量P A→在s上的投影的大小|P A→·s|等于线段P A′的长度,所以根据勾股定理有点A到直线l的距离d=_____________.3.点到平面的距离的求法设π是过点P垂直于向量n的平面,A是平面π外一定点.作AA′⊥π,垂足为A′,则点A到平面π的距离d等于线段AA′的长度,而向量P A→在n上的投影的大小|P A→·n0|等于线段AA′的长度,所以点A到平面π的距离d=____________.【预习检测】1.已知直线l过定点A(2,3,1),且方向向量为n=(0,1,1),则点P(4,3,2)到l的距离为()A.322B.22 C.102变式训练 如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,O 是底面A 1B 1C 1D 1的中心,则点O 的平面ABC 1D 1的距离为( )A .12B .24C .22D .32【课堂检测】(见课堂多媒体,随堂检测) 【课后训练】10.已知三棱柱ABC —A 1B 1C 1的各条棱长均为a ,侧棱垂直于底面,D 是侧棱CC 1的中点,问a为何值时,点C 到平面AB 1D 的距离为1.。

专题:法向量的详解高中数学法向量的定义:如果向量⊥a 平面α,那么向量a 叫做平面α的法向量。

但是对于法向量在立体几何中的运用却没有详细介绍,其实灵活运用法向量去求解某些常见的立几问题如“求点到平面的距离”、“求异面直线间的距离”、“求直线与平面所成的角”、“求二面角的大小”、“证明两平面平行或垂直”等是比较简便的,现介绍如下:一、求点到平面的距离设A 是平面α外一点,AB 是α的一条斜线,交平面α于点B ,而n 是平面α的法向量,那么向量BA 在n 方向上的正射影长就是点A 到平面α的距离h , 所以h =⋅= ※例1:已知棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是B 1C 1和C 1D 1的中点,求点A 1到平面DBEF 的距离。

解:如图建立空间直角坐标系,DB =(1,1,0),DF =(0,21,1), 1DA =(1,0,1)设平面DBEF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则有:⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅00DF n DB n ,即⎪⎩⎪⎨⎧=+=+0210z y y x 令2111=-==z y x ,,,取n =(1,-1,21),则A 1到平面DBEF的距离1==h注:此题A 1在平面DBEF 的射影难以确定,给求解增加难度,若利用(※)式求解,关键是求出平面DBEF 的法向量。

法向量的求解有多种,根据线面垂直的判定定理,设n =(x ,y ,z ),通过建立方程组求出一组特解。

二、求异面直线间的距离假设异面直线a 、b ,平移直线a 至a ',且交b 于点A ,那么直线a '和b 确定平面α,且直线a ∥α,设n 是平面α的法向量,那么n ⊥a ,n⊥b 。

所以异面直线a 和b 的距离可以转化为求直线a 上任一点到平面α的距离,方法同例1。

结论:12,l l 是两条异面直线,其公垂向量为n ,C D 、分别是12,l l 上任一点,d 为12,l l 间的距离,则||||CD n d n ⋅=。

全国名校高中数学优质学案专题汇编(经典问题附详解)选修2-1导学案立体几何中点到直线的距离、点到平面的距离的计算 班级: 姓名:小组:【学习目标】(1) 理解立体几何中点到直线的距离、点到平面的距离的 概念.(2) 掌握各种距离的计算方法.【重点、难点】重点:点到直线、点到平面距离公式的推导及应用. 难点:把空间距离转化为向量知识求解. 【学法指导】空间距离包括:点到点、点到线、点到面、线到线、线 到面、面到面之间的距离.其中以点到面的距离最为重要, 设I 是过点P 平行于向量s 的直线,A 是直线I 外定点.作AA '丄I ,垂足为A ',则点A 到直线I 的距离彳占d 等于线段AA '的长度,而向量PA 在 s 上的投 /1P影的大小|PA S o l 等于线段RA 的长度,所以根 据勾股定理有点A 到直线I 的距离d= ______________________________ .3.点到平面的距离的求法设n 是过点P 垂直于向量n 的平面,A 是平面n 外一定 点.作AA'丄n 垂足为A ;则点A 到平面n /A 的距离d 等于线段AA 的长度,而向量PA 在. ;n 上的投影的大小|PA n o |等于线段AA 的长 ’ ——- 度,所以点A 到平面n 的距离d = _________________________ .其他距离,如线到面、面到面的距离均可转化为点到面的距 离,用向量法来求解。

【预习感知】1. 两点间的距离的求法.设 a = (a i , a 2, a 3),则|a |= _____________ ,若 A(x i , y i , 乙),B (X 2 , y 2, Z 2),贝S d AB= |AB| = ______________ .选修2-1导学案全国名校高中数学优质学案专题汇编(经典问题附详解)2. 点到直线距离的求法【预习检测】1.已知直线I过定点A(2,3,1),且方向向量为n = (0,1,1),则点P(4,3,2)到I的距离为()全国名校高中数学优质学案专题汇编(经典问题附详解)选修2-i 导学案第3页A.2;'3 2.如图所示,正方体 ABCD — A i B i C i D i 的棱长为1, O是底面A i B i C i D i 的中心,则0到平面ABC i D i 的距离是() C.22变式训练 已知直线I 过定点A(2,3,i),且方向向量为n =(0,i,i),则点P(4,3,2)到I 的距离为(3. 已知长方体 ABCD — A i B i C i D i 中,AB = 6, BC = 4, BB i = 3,则点B i 到平面A i BC i 的距离为 ______________ .【自主探究】 ★求点到直线的距离如图,在空间直角坐标系中有长方体 ABCD — A'B'C'D ; AB =★点面距已知正方形ABCD 的边长为4, E 、F 分别是AB 、AD 的 中点,GC 丄平面ABCD ,且|GC|= 2,求点B 到平面EFG 的距离.全国名校高中数学优质学案专题汇编(经典问题附详解)选修2-i导学案第4页【课堂检测】(见课堂多媒体,随堂检测)【课后训练】i0.已知三棱柱ABC—A i B i C i的各条棱长均为a,侧棱变式训练如图,正方体ABCD —A i B i C i D i的棱长为1, O是底面A i B i C i D i的中心,则点0的平面ABC i D i的距离为B. 42C. 22D- 23A.A H 垂直于底面, 为何值时,点。