肌力评定量表(汇编)

- 格式:docx

- 大小:17.74 KB

- 文档页数:4

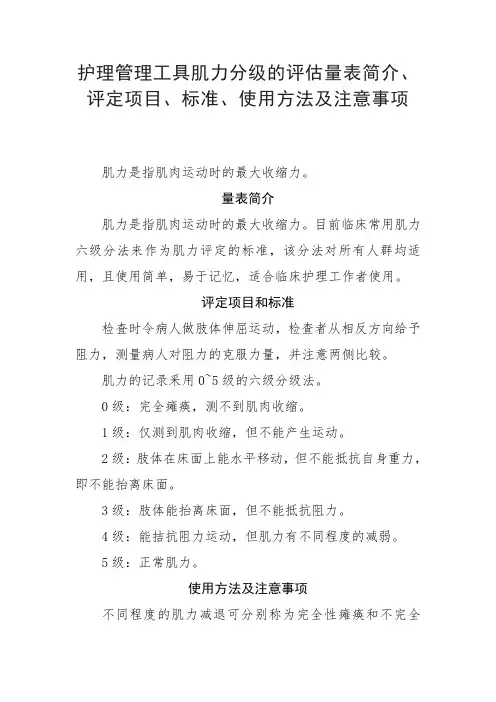

护理管理工具肌力分级的评估量表简介、评定项目、标准、使用方法及注意事项

肌力是指肌肉运动时的最大收缩力。

量表简介

肌力是指肌肉运动时的最大收缩力。

目前临床常用肌力六级分法来作为肌力评定的标准,该分法对所有人群均适用,且使用简单,易于记忆,适合临床护理工作者使用。

评定项目和标准

检査时令病人做肢体伸屈运动,检查者从相反方向给予阻力,测量病人对阻力的克服力量,并注意两侧比较。

肌力的记录釆用0~5级的六级分级法。

0级:完全瘫痪,测不到肌肉收缩。

1级:仅测到肌肉收缩,但不能产生运动。

2级:肢体在床面上能水平移动,但不能抵抗自身重力,即不能抬离床面。

3级:肢体能抬离床面,但不能抵抗阻力。

4级:能拮抗阻力运动,但肌力有不同程度的减弱。

5级:正常肌力。

使用方法及注意事项

不同程度的肌力减退可分别称为完全性瘫痪和不完全

性瘫痪(轻瘫)。

不同部位或不同组合的瘫痪可分别命名为:①单瘫:单一肢体瘫痪,多见于脊髓灰质炎;②偏瘫:为一侧肢体(上、下肢)瘫痪,常伴有同侧脑神经损害,多见于颅内病变或脑卒中;③交叉性偏瘫:为一侧偏瘫及对侧脑神经损害;④截瘫:为双侧下肢瘫痪,是脊髓横贯性损伤的结果,见于脊髓外伤、炎症等。

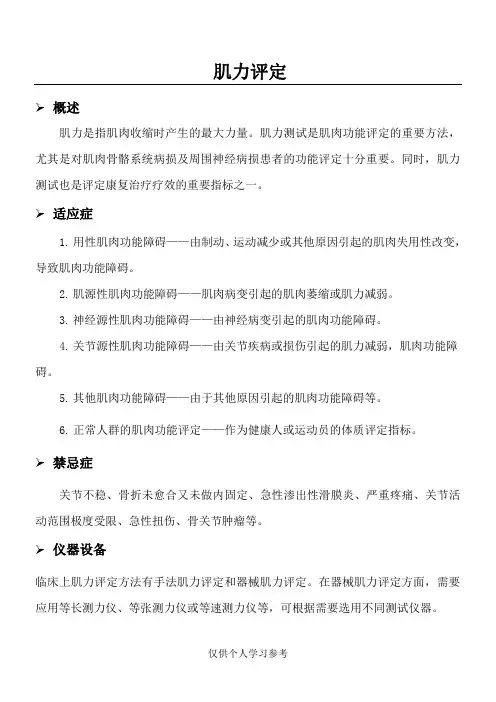

肌力评定概述肌力是指肌肉收缩时产生的最大力量。

肌力测试是肌肉功能评定的重要方法,尤其是对肌肉骨骼系统病损及周围神经病损患者的功能评定十分重要。

同时,肌力测试也是评定康复治疗疗效的重要指标之一。

1.2.3.4.碍。

5.6.动范围极度受限、急性扭伤、骨关节肿瘤等。

仪器设备临床上肌力评定方法有手法肌力评定和器械肌力评定。

在器械肌力评定方面,需要应用等长测力仪、等张测力仪或等速测力仪等,可根据需要选用不同测试仪器。

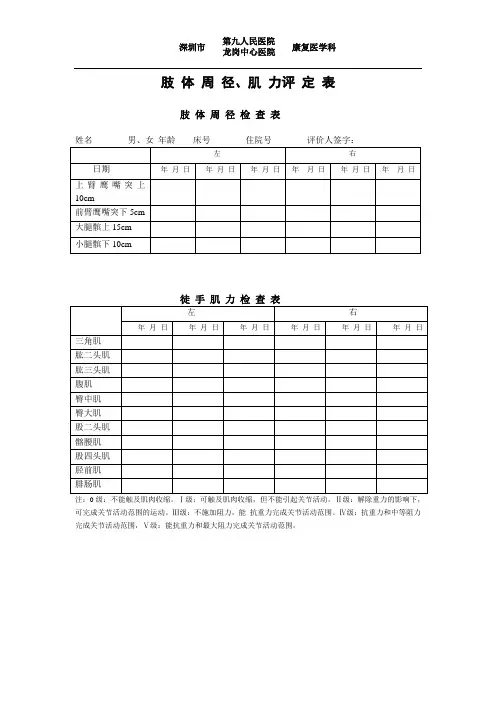

操作程序及方法1.手法肌力评定在特定体位下让患者做标准动作,通过触摸肌腹、观察肌肉对抗肢体自身重力及由检查者用手法施加的阻力,观察患者完成动作的能力,从而评定患者的肌力。

(1)程序。

表2-7躯干主要肌肉的手法肌力检查(2)基本原则为2在手法肌力评定中,可根据检查情况使用“-”或“+”号。

常用手法肌力检查的评定标准见表2-8。

表2-8手法肌力检查评定标准⑤在消除重力影响方面,可采用让肌肉或肌群在水平而光滑的表面上活动;或用悬吊带将测试部位吊起悬空,随肌肉活动而同步地做水平运动。

⑥评定中如有疼痛、肿胀或痉挛,应在结果记录中注明。

⑦尽可能在同一体位完成所需检查的肌力情况,以减少患者因不断变换体位带来的不便。

⑧中枢神经系统疾病和损伤所致的痉挛性瘫痪不宜进行手法肌力检查。

2.器械肌力测定——手法肌力达3级以上时,可用专门的器械进行肌力检查,这种测试可取得较精确的定量数据,根据测试时肌肉的不同收缩方式分为以下3种肌力评定方法。

(1)等长肌力测定:在标准姿势或体位下用不同的测力器测定一组肌群在等长收数=100%~试模式他肌肉功能相关参数。

(2)等张肌力测定:在标准姿势或体位下测定一组肌群在做等张收缩时能使关节做全幅度运动时的最大阻力。

①运动负荷:哑铃、沙袋、杠铃片或其他定量负重的运动器械。

②测试指标:以试举重物进行测试,做1次运动所能承受的最大阻力称1次最大阻力(1RM),完成10次连续运动所能承受的最大阻力为10次最大阻力(10RM的)。

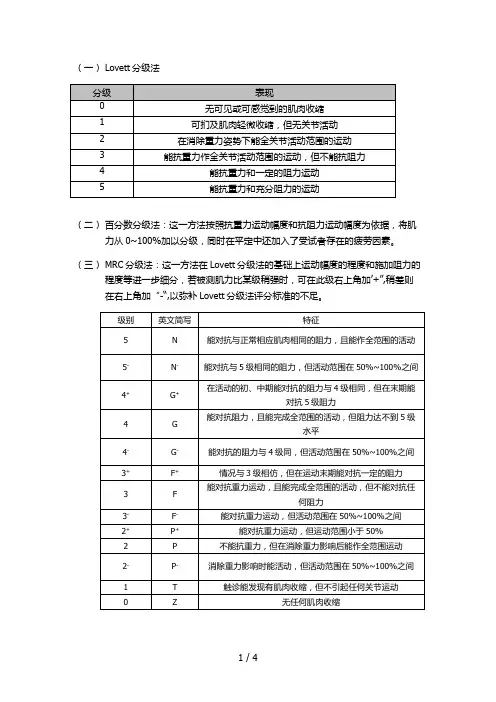

(一)Lovett分级法(二)百分数分级法:这一方法按照抗重力运动幅度和抗阻力运动幅度为依据,将肌力从0~100%加以分级,同时在平定中还加入了受试者存在的疲劳因素。

(三)MRC分级法:这一方法在Lovett分级法的基础上运动幅度的程度和施加阻力的程度等进一步细分,若被测肌力比某级稍强时,可在此级右上角加’+”,稍差则在右上角加“-“,以弥补Lovett分级法评分标准的不足。

评定标准的依据(1)重力因素1)当肌肉(或肌群)能对抗重力进行全关节活动范围运动(垂直运动)时,则定为3级。

2)在去除重力情况下能作全关节活动范围运动(水平运动时),则定位2级。

3)当无法作水平运动时,也可用垂直面上达到部分关节活动范围的运动来替代,此时也定位2级。

(2)肌肉(或肌群)收缩迹象1)当有轻微收缩但无关节活动时,定位1级。

2)当无收缩迹象时定为0级。

(3)外加阻力:对肌力在3级以上的肌肉(或肌群)人为施加阻力,并根据施加阻力的大小评定4级和5级肌力。

有时也可通过对阻力大小的进一步细化,而采用“+“、”-“。

(4)运动幅度:通过运动幅度的划分可增加评定的客观性,尤其是在重力检查时。

1)若运动幅度达不到1/2全关节活动范围时,则评定为低一级标准加“+“的水平。

2)若运动幅度达到1/2全关节活动范围以上,但尚在全关节活动范围值以内时,则评定为高一级标准加“—“的水平。

操作方法(1)选择温暖的房间,使患者保持姿势的平面应良好固定。

(2)患者适当地去除一些可能影响评定结果的衣物。

(3)向患者解释评定的目的,以使患者理解,并予以良好的配合。

(4)通过关节活动度评定检查所涉及的所有关节。

(5)评定前,将患者评定所涉及的身体节段按要求置于稳定的位置。

(6)评定者按要求用手将患者所需评定的躯干或肢体固定,使之处于能够单纯完成某一动作的最佳位置,并避免相应关节的随意活动,减少协同肌、拮抗肌等的作用。

(7)根据患者具体情况,分别采用重力检查、肌肉收缩检查、抗阻检查和运动幅度检查方法。

肌力评级标准

分级评级标准

5 能抗重力及较大阻力,完成全关节活动范围的运动。

4+ 四级与五级之间。

4 能抗重力及轻度阻力,完成全关节活动范围的运动。

4-三级与四级的中间水平,能抗重力及弱的阻力,完成全关节活动范围的运动。

3+此级与4- 只是阻力大小程度的区别。

3 不施加阻力,能抗肢体重力,完成全关节活动范围的运动。

3-抗重力完成正常关节活动范围的50%以上。

2+抗重力完成正常关节活动范围的50%以下。

2 解除重力的影响,完成关节活动的范围。

2-解除重力的影响,可完成全关节活动的范围的50%以上。

1+解除重力的影响,可完成全关节活动的范围的50%以下。

1可触及肌肉的收缩,但不能引起关节的活动。

0 不可触及肌肉的收缩。

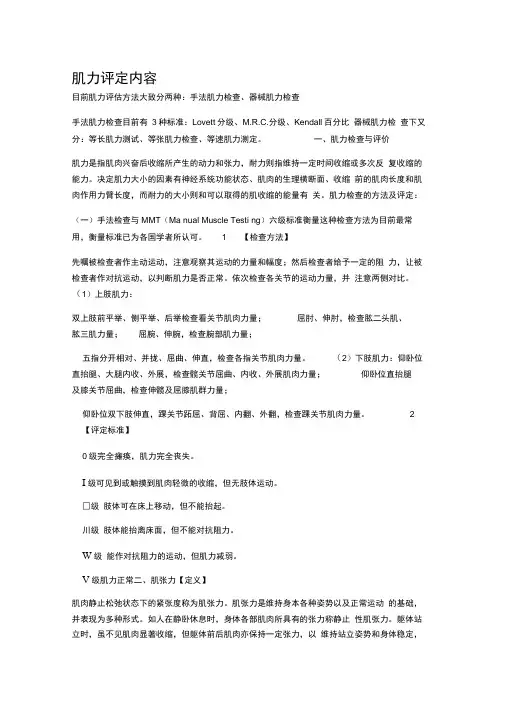

肌力评定内容目前肌力评估方法大致分两种:手法肌力检查、器械肌力检查手法肌力检查目前有3种标准:Lovett分级、M.R.C.分级、Kendall百分比器械肌力检查下又分:等长肌力测试、等张肌力检查、等速肌力测定。

一、肌力检查与评价肌力是指肌肉兴奋后收缩所产生的动力和张力,耐力则指维持一定时间收缩或多次反复收缩的能力。

决定肌力大小的因素有神经系统功能状态、肌肉的生理横断面、收缩前的肌肉长度和肌肉作用力臂长度,而耐力的大小则和可以取得的肌收缩的能量有关。

肌力检查的方法及评定:(一)手法检查与MMT(Ma nual Muscle Testi ng)六级标准衡量这种检查方法为目前最常用,衡量标准已为各国学者所认可。

1 【检查方法】先嘱被检查者作主动运动,注意观察其运动的力量和幅度;然后检查者给予一定的阻力,让被检查者作对抗运动,以判断肌力是否正常。

依次检查各关节的运动力量,并注意两侧对比。

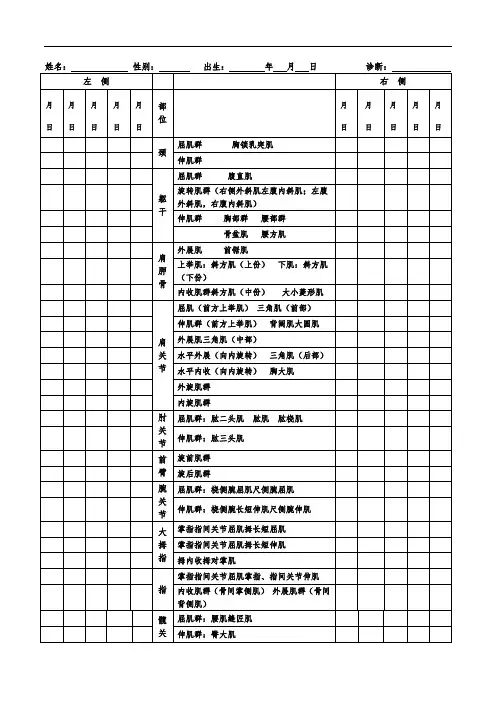

(1)上肢肌力:双上肢前平举、侧平举、后举检查看关节肌肉力量;屈肘、伸肘,检查肱二头肌、肱三肌力量;屈腕、伸腕,检查腕部肌力量;五指分开相对、并拢、屈曲、伸直,检查各指关节肌肉力量。

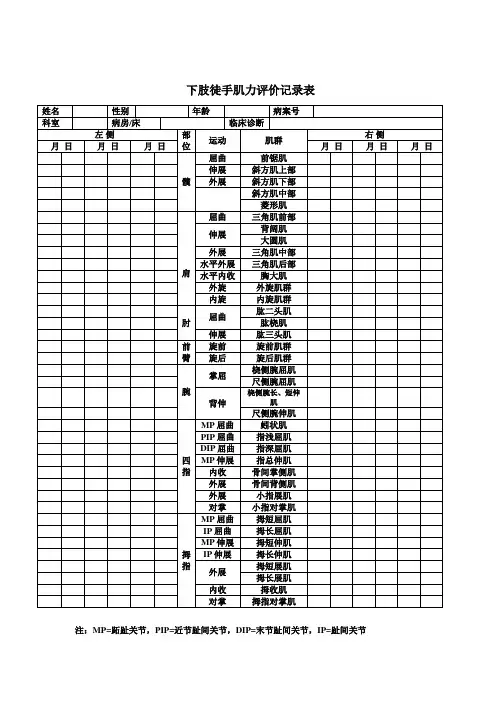

(2)下肢肌力:仰卧位直抬腿、大腿内收、外展,检查髋关节屈曲、内收、外展肌肉力量;仰卧位直抬腿及膝关节屈曲,检查伸髋及屈膝肌群力量;仰卧位双下肢伸直,踝关节跖屈、背屈、内翻、外翻,检查踝关节肌肉力量。

2【评定标准】0级完全瘫痪,肌力完全丧失。

I级可见到或触摸到肌肉轻微的收缩,但无肢体运动。

□级肢体可在床上移动,但不能抬起。

川级肢体能抬离床面,但不能对抗阻力。

W级能作对抗阻力的运动,但肌力减弱。

V级肌力正常二、肌张力【定义】肌肉静止松弛状态下的紧张度称为肌张力。

肌张力是维持身本各种姿势以及正常运动的基础,并表现为多种形式。

如人在静卧休息时,身体各部肌肉所具有的张力称静止性肌张力。

躯体站立时,虽不见肌肉显著收缩,但躯体前后肌肉亦保持一定张力,以维持站立姿势和身体稳定,称为姿势性肌张力。

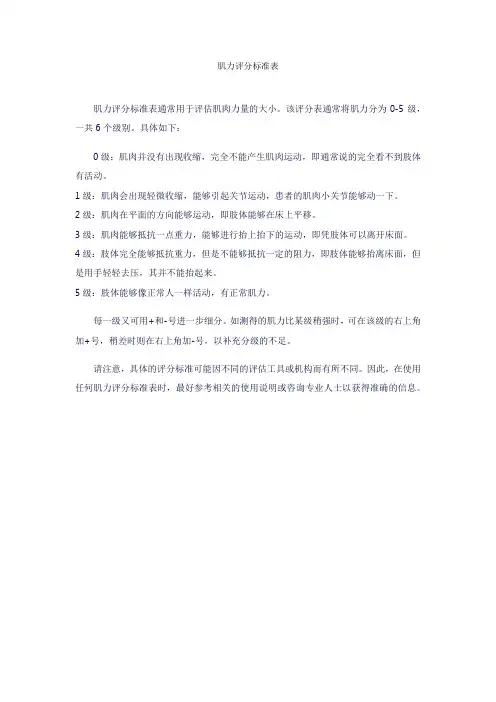

肌力评分标准表

肌力评分标准表通常用于评估肌肉力量的大小。

该评分表通常将肌力分为0-5级,一共6个级别。

具体如下:

0级:肌肉并没有出现收缩,完全不能产生肌肉运动,即通常说的完全看不到肢体有活动。

1级:肌肉会出现轻微收缩,能够引起关节运动,患者的肌肉小关节能够动一下。

2级:肌肉在平面的方向能够运动,即肢体能够在床上平移。

3级:肌肉能够抵抗一点重力,能够进行抬上抬下的运动,即凭肢体可以离开床面。

4级:肢体完全能够抵抗重力,但是不能够抵抗一定的阻力,即肢体能够抬离床面,但是用手轻轻去压,其并不能抬起来。

5级:肢体能够像正常人一样活动,有正常肌力。

每一级又可用+和-号进一步细分。

如测得的肌力比某级稍强时,可在该级的右上角加+号,稍差时则在右上角加-号,以补充分级的不足。

请注意,具体的评分标准可能因不同的评估工具或机构而有所不同。

因此,在使用任何肌力评分标准表时,最好参考相关的使用说明或咨询专业人士以获得准确的信息。

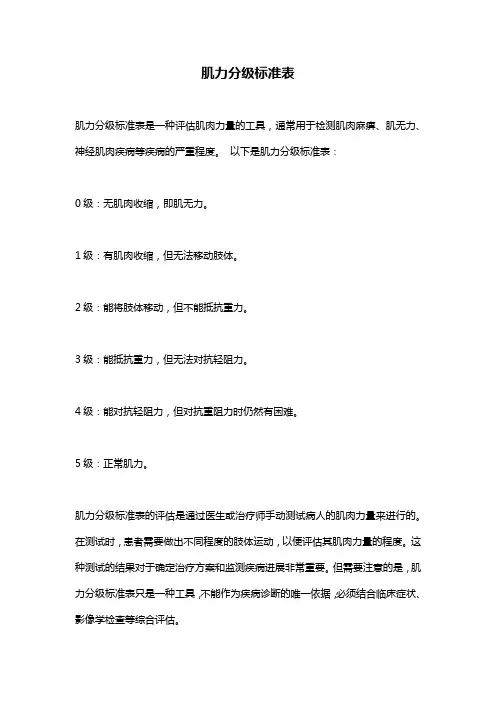

肌力分级标准表

肌力分级标准表是一种评估肌肉力量的工具,通常用于检测肌肉麻痹、肌无力、神经肌肉疾病等疾病的严重程度。

以下是肌力分级标准表:

0级:无肌肉收缩,即肌无力。

1级:有肌肉收缩,但无法移动肢体。

2级:能将肢体移动,但不能抵抗重力。

3级:能抵抗重力,但无法对抗轻阻力。

4级:能对抗轻阻力,但对抗重阻力时仍然有困难。

5级:正常肌力。

肌力分级标准表的评估是通过医生或治疗师手动测试病人的肌肉力量来进行的。

在测试时,患者需要做出不同程度的肢体运动,以便评估其肌肉力量的程度。

这种测试的结果对于确定治疗方案和监测疾病进展非常重要。

但需要注意的是,肌力分级标准表只是一种工具,不能作为疾病诊断的唯一依据,必须结合临床症状、影像学检查等综合评估。

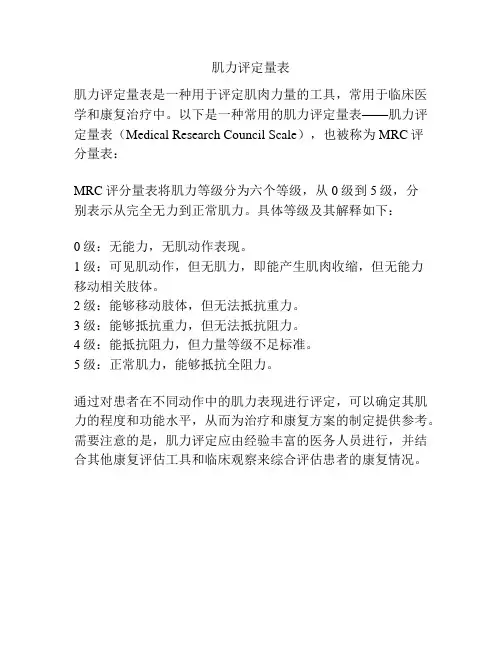

肌力评定量表

肌力评定量表是一种用于评定肌肉力量的工具,常用于临床医学和康复治疗中。

以下是一种常用的肌力评定量表——肌力评定量表(Medical Research Council Scale),也被称为MRC评

分量表:

MRC评分量表将肌力等级分为六个等级,从0级到5级,分

别表示从完全无力到正常肌力。

具体等级及其解释如下:

0级:无能力,无肌动作表现。

1级:可见肌动作,但无肌力,即能产生肌肉收缩,但无能力

移动相关肢体。

2级:能够移动肢体,但无法抵抗重力。

3级:能够抵抗重力,但无法抵抗阻力。

4级:能抵抗阻力,但力量等级不足标准。

5级:正常肌力,能够抵抗全阻力。

通过对患者在不同动作中的肌力表现进行评定,可以确定其肌力的程度和功能水平,从而为治疗和康复方案的制定提供参考。

需要注意的是,肌力评定应由经验丰富的医务人员进行,并结合其他康复评估工具和临床观察来综合评估患者的康复情况。

肌力评分表

第一部分:介绍

肌力评分表是一个用于评估个体肌肉力量的工具。

通过测量不同部位肌肉的力量表现,可以帮助医务人员了解患者的肌力状况,评估患者的功能状态和康复进展。

第二部分:使用说明

1. 准备:使用肌力评分表前,确保工具完好无损,并配备好所需的测试设备。

2. 测量:选择适当的测试项目,按照指导要求操作。

检测每个部位的肌力时,应注意患者的姿势和身体的稳定性。

3. 评分:根据测试项目和患者的表现,为每个部位的肌肉力量给出相应的评分。

常用的评分系统有0-5级或0-10级,具体评分标准可以参考相关文献或专业指导。

4. 记录:将每个部位的评分记录在表格中,并在表格底部进行总体评估。

第三部分:结果解读

1. 评分范围:根据不同的评分系统,高分代表良好的肌力,低分则表示肌力较弱。

2. 功能评估:通过对不同肌肉部位的评分,可以综合了解患者的整体肌力状况,进一步判断患者的功能状态。

3. 康复进展:通过定期测量和记录肌力评分,可以追踪患者康复的进展情况,评估康复方案的有效性,并进行相应调整。

第四部分:注意事项

1. 操作标准:在进行肌力评估时,应遵守标准化的操作程序,以确保结果的准确性和可比性。

2. 患者安全:在测试过程中,应注意患者的安全和舒适,避免过度施力或不当操作造成伤害。

3. 专业指导:对于肌力评估的具体操作和结果解读,建议在专业人员的指导下进行。

第五部分:总结

肌力评分表是一个重要的工具,可以为医务人员提供评估患者肌力状况和康复进展的依据。

同时,使用过程中应注意操作标准和患者安全,保证结果的准确性和可靠性。

脑瘫儿童肌力评定表

附表:

肌力评级标准

分级评级标准

5 能抗重力及较大阻力,完成全关节活动范围的运动。

4+ 四级与五级之间。

4 能抗重力及轻度阻力,完成全关节活动范围的运动。

4-三级与四级的中间水平,能抗重力及弱的阻力,完成全关节活动范围的运动。

3+此级与4—只是阻力大小程度的区别。

3 不施加阻力,能抗肢体重力,完成全关节活动范围的运动。

3-抗重力完成正常关节活动范围的50%以上.

2+抗重力完成正常关节活动范围的50%以下。

2 解除重力的影响,完成关节活动的范围。

2-解除重力的影响,可完成全关节活动的范围的50%以上.

1+解除重力的影响,可完成全关节活动的范围的50%以下。

1可触及肌肉的收缩,但不能引起关节的活动。

0 不可触及肌肉的收缩。

(一)Lovett分级法

(二)百分数分级法:这一方法按照抗重力运动幅度和抗阻力运动幅度为依据,将肌力从0~100%加以分级,同时在平定中还加入了受试者存在的疲劳因素。

(三)MRC分级法:这一方法在Lovett分级法的基础上运动幅度的程度和施加阻力的程度等进一步细分,若被测肌力比某级稍强时,可在此级右上角加’+”,稍差则

在右上角加“-“,以弥补Lovett分级法评分标准的不足。

评定标准的依据

(1)重力因素

1)当肌肉(或肌群)能对抗重力进行全关节活动范围运动(垂直运动)时,则定为3级。

2)在去除重力情况下能作全关节活动范围运动(水平运动时),则定位2级。

3)当无法作水平运动时,也可用垂直面上达到部分关节活动范围的运动来替代,此时也定位2级。

(2)肌肉(或肌群)收缩迹象

1)当有轻微收缩但无关节活动时,定位1级。

2)当无收缩迹象时定为0级。

(3)外加阻力:对肌力在3级以上的肌肉(或肌群)人为施加阻力,并根据施加阻力的大小评定4级和5级肌力。

有时也可通过对阻力大小的进一步细化,而采用“+“、”-“。

(4)运动幅度:通过运动幅度的划分可增加评定的客观性,尤其是在重力检查时。

1)若运动幅度达不到1/2全关节活动范围时,则评定为低一级标准加“+“的水平。

2)若运动幅度达到1/2全关节活动范围以上,但尚在全关节活动范围值以内时,则评定为高一级标准加“—“的水平。

操作方法

(1)选择温暖的房间,使患者保持姿势的平面应良好固定。

(2)患者适当地去除一些可能影响评定结果的衣物。

(3)向患者解释评定的目的,以使患者理解,并予以良好的配合。

(4)通过关节活动度评定检查所涉及的所有关节。

(5)评定前,将患者评定所涉及的身体节段按要求置于稳定的位置。

(6)评定者按要求用手将患者所需评定的躯干或肢体固定,使之处于能够单纯完成某一动作的最佳位置,并避免相应关节的随意活动,减少协同肌、拮抗肌等的

作用。

(7)根据患者具体情况,分别采用重力检查、肌肉收缩检查、抗阻检查和运动幅度检查方法。

首先应采用重力检查(垂直向上抗重力的全关节活动范围主动收

缩);若能完成,则进一步观察其抗阻收缩情况和所完成的抗阻收缩水平能否

与正常的同名肌(或肌群)相等;若不能完成,则采用消除重力影响后(以借

助吊带悬挂远端肢体或在光滑平板上完成或改用水平方向的运动方式)完成全

关节活动范围的主动收缩;若消除重力影响仍不能完成,则通过目测或触诊的

方式感受不引起关节活动的收缩。

(8)记录评定结果

记录方法

(1)肌力按0~5级(或以此为基础加“+“号或”-“)记录。

(2)若所测部位存在被动运动受限时,应记录可动范围的角度,然后再记录该活动范围时的肌力级别,如肘关节被动运动限制在90°时,其可动范围为0°~90°,评定肌力为3级时,应记录为0°~90°/3级。

除此之外,对存在的疼痛或肌肉

收缩启动位置受限等因素也应有所记录。

(3)若同时存在有痉挛,可加“S“或”SS”(S—spasticity);若存有痉挛,可加“C”或“CC”(C—contracture),以示存在痉挛或挛缩等情况。

(4)深部肌肉1级和0级情况有时难以辨别,可加用“?”表示。

(5)全面的徒手肌力评定可采用表格方式依上述记录方法逐一记录

注意事项

(1)使用范围:徒手肌力评定主要适用于肌肉本身、运动终板和下运动神经元疾患所引起的肌力变化(尤为肌力低下)的程度及范围。

若上运动神经元疾患(如

脑瘫、继发于脑血管意外的偏瘫等)引起的肌力变化,性质则不相同,此时虽

存在肌力低下,但由于反射活动的变化和整个肌肉协同运动的改变,因此在这

种情况时,除非完全迟缓阶段或肌肉功能已恢复至自主随意收缩,否则不宜采

用徒手肌力评定方法。

(2)评定规范化:在评定过程中,应对患者姿势和躯干、肢体位置进行标准摆放,并对近端关节进行良好的固定,以防止代偿运动及其他干扰因素。

评定者在重

力检查、抗阻检查、肌肉收缩检查和运动幅度检查中应注意操作的正确性,以

减少主观因素,保证评定的信度和效度。

同时应正确记录评定结果。

(3)避免疼痛:在评定过程中患者不应出现疼痛感,尤其是在抗阻检查采用制动试验时,阻力应徐徐增加并密切观察患者有无不适和疼痛迹象,一旦发生,应立即中止继续增加阻力。

(4)避免疲劳:必要时可采用筛选试验。

例如患者肢体被动地有评定者置于某一可进行正常肌力评定而不必考虑重力的体位时,患者能抗阻力保持体位,则可快速作出5级或4级的判定,反之则采用4级以下的标准评定。

此外,结合两侧肢体的评定也可作为筛选方法。

(5)注意结合其他功能评定:肌力情况与肌肉的形态学和生理学密不可分,因此,在徒手肌力评定前应对所测肌肉(或肌群)的萎缩、肥大情况及两侧同名肌

(或肌群)的对称情况也应有大致的评定。

此外,定量分级粗略,较难排除评定者主观误差等因素,故要求在徒手肌力评定的同时应配合其他功能评定,如评定前的被动关节活动范围评定、必要的步态分析。