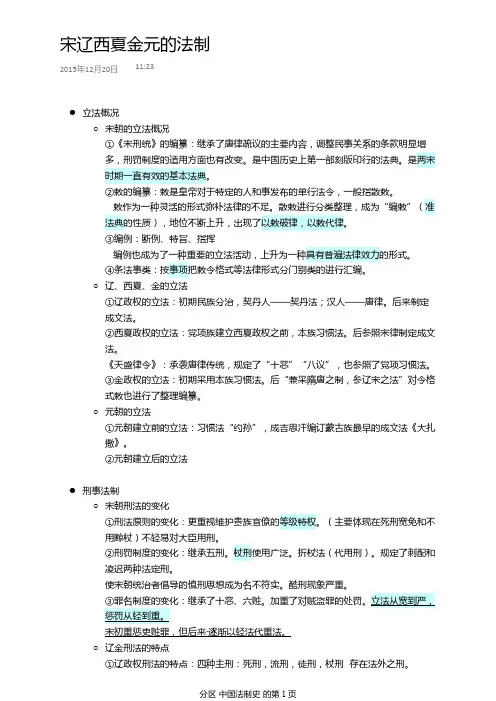

第九章 辽、金、西夏和元朝法律制度

- 格式:ppt

- 大小:2.36 MB

- 文档页数:27

辽西夏金法律制度:(一)辽朝法律制度: 1.契丹族建立辽。

2.法制特点:“因俗而治”,汉人和渤海人“断以律令”,契丹及其他游牧民族则“治契丹及诸夷之法”。

3.法典:《重熙条例》(《新定条例》)——辽朝第一部比较完整的法典。

(二)西夏法律制度: 1.党项族建立西夏。

2.法制特点:借鉴唐宋制度,保留党项习惯,兼有佛教特色,律令行用。

学习汉族先进的内容,西夏的统治者信佛教。

3.法典:(1)《天盛改旧新定律令》:详细程度为古今法令之最。

(2)《贞观玉镜统》:军法典。

注意这个贞观不是唐朝。

(三)金朝法律制度: 1.女真族建立金。

2.法制特点:“以本朝旧制,兼采隋唐之制,参辽宋之法”;法制汉化程度远超辽和西夏。

既有本朝的,还要隋朝的。

金(女贞族)朝打败了辽和北宋,还有参辽宋之法。

3.法典:(1)《皇统制》:金朝第一部成文法典。

(2)《泰和律义》:“实唐律也”。

从内容到形式全面汉化的标志。

春秋:1.成文法公布的历史意义:(1)公布成文法是国家治理和社会控制的新型方式,打破了“刑不可知,则威不可测”的信条,结束法律的秘密状态,使法律制度逐步走向公开化。

——选择题备考,注意多选题。

战国:2.商鞅变法的历史意义:商鞅变法使秦国一跃成为国力强劲的大国,为灭六国,统一天下奠定基础,正如史学家所言:“商鞅相孝公,为秦开帝业。

”——前面讲过。

三国两晋南北朝具法改为具律。

但是提到了法经中的具法3.秦简:湖南出土的里耶秦简和岳麓书院藏秦简。

都是秦朝的法律。

4.法律形式(1)令:①皇帝随时发布的诏令或由臣下提出经皇帝批准的立法建议,涉及面广,法律效力高于律。

②“前主所是著为律,后者所是疏为令”,律令都是君主意志的体现。

(2)比:①又称决事比,在律无正条时比照援引典型判例作为裁断案件的依据。

②由于比的方便灵活,数量极多又缺乏严格的整理统一,以致于“罪同论异”,奸猾之吏上下其手,“所欲活则傅生议,所欲陷则予死比”。

③有可能从分析题的角度进行评价。

中国法制史整理:辽夏金元辽夏金元法制2020-11-06演讲人目录1辽2金3西夏4元01辽辽立法概况1、契丹人建立的政权2、契丹人立国前,无文字亦无成文法3、辽国最早的法典——《决狱法》,汉人仍适用唐律,契丹由此进入成文法时代4、辽国历史上最为重要的法典——《重熙条制》法律制度1、刑法适用原则:八议、赎刑2、罪名:罪名以“十恶”为首,建国之初仅适用于汉人,后来普遍适用3、刑名:死(绞、斩、凌迟)、流、徒、杖辽司法制度1、袭唐宋制度,立国初对契丹和汉人分而治之2、立国前,契丹设“决狱官”处理纠纷,为一世袭官职3、立国后,中央设专职司法官——夷离毕,太宗时扩大为夷离毕院,负责审理契丹案件;汉人案件由南面官大理寺负责4、仿效汉制,置钟院以达民冤5、地方上,立国初汉人犯罪由州县行政长官审理,契丹人犯罪由各地契丹警巡使审理6、辽圣宗时由分治走向合一辽主要特点1、由同罪异罚到一等科之2、法律实施状况因人而异02金金立法概况1、由女真族建立2、立国前尚无成文法,臣服于辽后一度被迫使用辽法,以习惯法为主3、以汉制逐渐统一国家法律制度,法制混乱4、金国第一部成文法——《皇统制》5、形成了律、令、格、式、敕条并行的法律体系6、《泰和律义》是金国基本法典,至此,金国法律的汉化过程基本完成金法律制度1、由汉族成文法及女真、契丹人部落习惯法融合而成,以汉族成文法为主2、特色:(1)强化皇权和家长的权威(2)严惩赌博盗贼犯罪(3)用汉制五刑代替传统酷刑(4)保留女真族婚姻习俗金司法制度1、司法机关:基本模仿汉制,中央设大理寺、刑部、御史台三大法司,三大法司的官员、令史分别由女真、汉人和契丹人担任,并设有翻译2、地区行政区划设路、府(州、军)、县三级,各路设提刑司,后改为按察使司,为中央派出的司法监察机关,州县两级仍由行政长官兼理司法3、女真生活地区保持“猛安谋克制”,即军垦合一制4、制定《州县官听讼条约》用以规范地方司法行为主要特点1、分而治之:多民族法制文化并存2、立法与执行脱节03西夏西夏立法概况1、党项族建立2、初无成文法律,立国前开始仿效唐宋法律3、《天盛改旧新定律令》是目前可知的第一部用少数民族文字印行的法典西夏法律制度1、刑事法律:(1)量刑原则:重视身份,沿袭“八议”、“官当”(2)罪名:十恶(3)刑名:刑法体系由杖刑、徒刑(分为短期、长期、无期)、死刑构成2、财产法律制度:强调买卖双方以自愿为原则3、开科举取士制度西夏司法制度1、司法机关:立国前无固定的司法机关;立国后仿效宋制,在中央设有陈告司、审刑司(相当于宋朝的大理寺)、用刑务等专门司法机关,设中兴府、御史台负责受理京师的诉讼,地方诉讼由州县长官负责2、诉讼制度:程序简单,注重效率西夏主要特点1、法制汉化程度高,但仍不失特色2、法制中有佛教因素3、军事法律发达4、推动了中原儒家文化在西部的传播,有利于多民族法律文化的相互借鉴和融合,为元朝大一统局面创造了条件04元元立法概况元法律制度元司法制度1、司法机关:中央:大宗正府、刑部(中央审判和司法行政机关)、特殊司法机关(御史台、枢密院、宣政院享有一定的司法权)2、诉讼审判制度:(1)审判权限的划分更加清晰(2)僧侣干涉司法审判活动(3)允许代诉元主要特点感谢聆听。

第九章元朝的法律制度第九章元朝的法律制度【学习建议】:元朝是中国历史上一个少数民族政权,其法律制度也带有一定的民族色彩,尤其是民族镇压方面,在其刑事法律中多有体现。

对本章的学习以掌握主要立法活动和刑罚制度上的重要原则为主。

【本章知识点】:1.元朝的法制指导思想。

2.《大札撒》3.《至元新格》4.《大元通制》5.《元典章》6.蒙汉异法7.烧埋银8.元代的科举制9.监察制度10.元代的司法机构第一节元朝法制的指导思想【基本内容】:元朝的法制思想:(1)修身治国,儒道为切。

元朝虽然是少数民族政权,但儒道依然为立国之本。

在法律制度上,“十恶”、“八议”、“准五服以制罪”均被继承。

(2)附会汉法,名废而实不废。

元朝法律中虽然仍有蒙古旧制的内容,但唐宋法律依然是法律的主体。

(3)保存蒙制,民族分治。

法律中蒙古旧法《大札撒》被奉为圣法,以保障民族特权利益。

在法律实施上,民族分治是元朝法律的一大特色。

【疑难分析】:怎样理解元朝的法制思想?(1)历史因素作为军事上的征服者,蒙古贵族集团在统治元朝期间实行民族歧视政策,在政治上、思想上给予蒙古民族政治主导地位和特权,并突出其传统文化的特点。

但汉族法律的先进性与权威性是元朝统治者不可否认的,他们看到,要统治中国,就必须实施儒家的纲纪礼义,因此,奉行汉法是统治的必要。

这样,元代在法制指导思想可以分为两方面:(2)法制思想保存旧制,民族分治,附会汉法,儒道为立国之本都是其主要内容。

基于强烈的民族优越感和狭隘的民族偏见,蒙古统治者将境内的居民分为蒙古、色目、汉人、南人四等,严格蒙、汉之分。

在法律内容和司法制度中渗透着蒙古民族的传统文化精神,在统治方式上则相当程度上仍沿用传统的政治统治经验,尤其在元初表现出特有的残暴性;元世祖忽必烈即位后逐渐改变了一些统治方法,他在逐渐抛弃了蒙古习惯法和金律的同时,吸收了汉族的法律文化,注重学习汉族地主阶级的统治验,一方面重用儒生,推崇儒道;一方面“附会汉法”“参照唐宋之制”,这些作法对其后的帝王也产生了深远的影响。

第九章辽、西夏、金和元朝的法律制度1.辽的法律制度?答:即处于从奴隶制政权向封建政权过渡的过程中,又处于不断吸收汉族先进文化、不断汉化的过程中,建立了颇具特色的法律制度。

(1)主要立法:辽实行的是因俗而治的政策,对其统治区域中的汉族人采用唐律,对本民族人采用本民族原有的习惯法。

A决狱法——辽最早的基本法律,主要根据契丹族的习惯法汇编而成。

B重熙条制——辽重要的成文法典,于1036年编成,参照汉族相关规定下,重点解决原先决狱法背景下契丹人与汉人适用法律不均等矛盾。

C咸雍重修条制——于1070年依重熙条制修定,统一适用于统治区域内的汉族人和契丹人,标志着辽汉化进程完成。

(2)法制的主要内容:刑罚四种:杖、徒、流、死刑。

辽在刑罚上法外用酷刑的情形成为辽法制的一个显著特色。

它的最重要的特点是一方面从形式到内容都大量吸收了唐宋法律的原则和制度,另一方面又保留了大量契丹习惯。

(3)司法制度:夷离毕一职专门负责司法,性质相当于刑部,分掌部族法令、刑狱等。

辽圣宗时设大理寺。

尚书刑部等统一管理全国事务,地方上实行行政长官兼司法的做法,下设属官,专管司法审判事务。

2.西夏的法律制度?答:(1)主要立法:天盛改旧新定律令、新法、光定年新法。

天盛改旧新定律令——它是西夏篇幅最长、内容最详,保存最好的一部综合性法典,内容包括刑法、诉讼法、行政法、民法、经济法、军事法等,还有许多规定涉及到西夏典章制度和社会经济、文化生活等社会历史方面的广泛内容,它是西夏的国家政典,也是迄今为止发现的中国第一部用少数民族文字刊行的法典。

(2)法制的主要内容;量刑原则:重刑主义原则和按身份量刑的原则。

刑罚上首次出现长期徒刑和无期徒刑。

刑罚制度也有五刑:杖刑、短期徒刑、长期徒刑、无期徒刑、死刑。

罪名十恶有:谋逆、失孝德礼、背叛、恶毒、为不道、大不恭、不孝顺、不睦、失义、内乱。

财产制度不承认不动产地邻的先买权,并禁止倚仗强权强行买卖。

借贷制度要求依据自愿原则订立契据为依据,负债不还处罚金和杖刑。

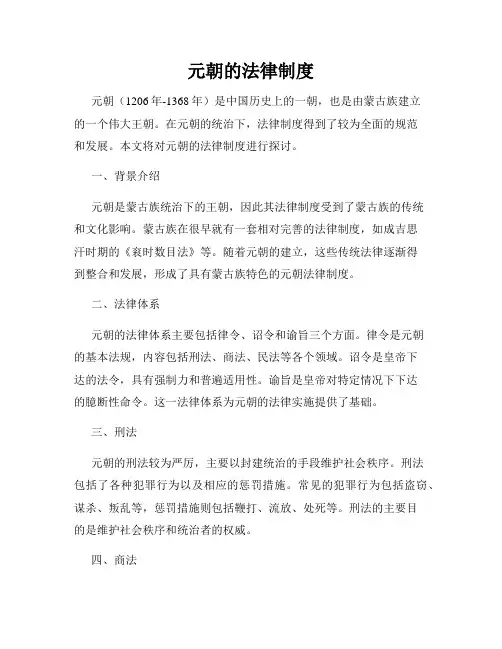

元朝的法律制度元朝(1206年-1368年)是中国历史上的一朝,也是由蒙古族建立的一个伟大王朝。

在元朝的统治下,法律制度得到了较为全面的规范和发展。

本文将对元朝的法律制度进行探讨。

一、背景介绍元朝是蒙古族统治下的王朝,因此其法律制度受到了蒙古族的传统和文化影响。

蒙古族在很早就有一套相对完善的法律制度,如成吉思汗时期的《衮时数目法》等。

随着元朝的建立,这些传统法律逐渐得到整合和发展,形成了具有蒙古族特色的元朝法律制度。

二、法律体系元朝的法律体系主要包括律令、诏令和谕旨三个方面。

律令是元朝的基本法规,内容包括刑法、商法、民法等各个领域。

诏令是皇帝下达的法令,具有强制力和普遍适用性。

谕旨是皇帝对特定情况下下达的臆断性命令。

这一法律体系为元朝的法律实施提供了基础。

三、刑法元朝的刑法较为严厉,主要以封建统治的手段维护社会秩序。

刑法包括了各种犯罪行为以及相应的惩罚措施。

常见的犯罪行为包括盗窃、谋杀、叛乱等,惩罚措施则包括鞭打、流放、处死等。

刑法的主要目的是维护社会秩序和统治者的权威。

四、商法元朝的商法较为重视商业发展和权益保护。

元朝在商业领域实行了较为宽松的政策,鼓励商人的经商行为。

商法主要包括商标法、商业契约法等方面的规定,为商业交往提供了一定的保障和规范。

五、民法元朝的民法主要涉及土地和财产的保护。

元朝实行了一定的土地私有制度,对土地的赋予和转让有一定的规定。

此外,元朝还对婚姻家庭、继承等方面做出了相应的规定,保护了公民的权益。

六、司法制度元朝的司法制度相对独立,分为中央和地方两个层面。

中央设有大都统治司、行都统治司等,负责审理较为重要的案件。

地方设有行省、路府等机构,处理地方性的案件。

元朝的司法制度较为严密,注重程序和证据。

七、法律文化元朝的法律制度中融入了蒙古族独特的法律文化。

这种文化注重宗法观念和契约精神,主张公平和正义。

同时,元朝还吸收了汉族传统文化中的一些法律观念,形成了独特的法律文化。

总结:元朝的法律制度在中国历史上有着重要的地位。

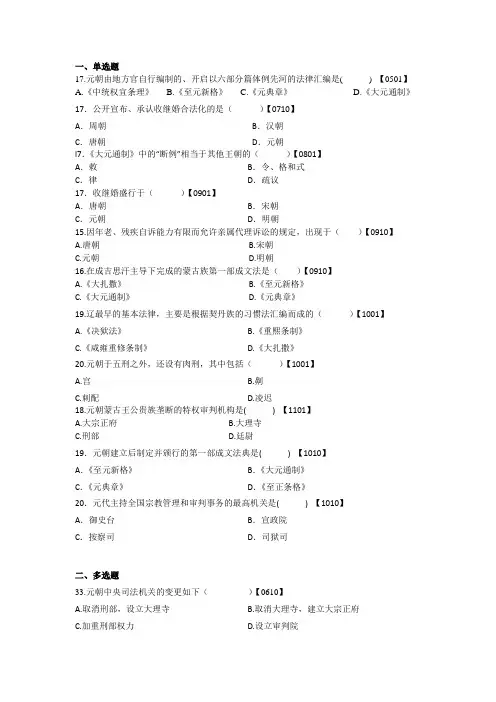

一、单选题17.元朝由地方官自行编制的、开启以六部分篇体例先河的法律汇编是( ) 【0501】A.《中统权宜条理》B.《至元新格》C.《元典章》D.《大元通制》17.公开宣布、承认收继婚合法化的是()【0710】A.周朝B.汉朝C.唐朝D.元朝l7.《大元通制》中的“断例”相当于其他王朝的()【0801】A.敕B.令、格和式C.律D.疏议17.收继婚盛行于()【0901】A.唐朝B.宋朝C.元朝D.明朝15.因年老、残疾自诉能力有限而允许亲属代理诉讼的规定,出现于()【0910】A.唐朝B.宋朝C.元朝D.明朝16.在成吉思汗主导下完成的蒙古族第一部成文法是()【0910】A.《大扎撒》B.《至元新格》C.《大元通制》D.《元典章》19.辽最早的基本法律,主要是根据契丹族的习惯法汇编而成的()【1001】A.《决狱法》B.《重熙条制》C.《咸雍重修条制》D.《大扎撒》20.元朝于五刑之外,还设有肉刑,其中包括()【1001】A.宫B.劓C.刺配D.凌迟18.元朝蒙古王公贵族垄断的特权审判机构是( ) 【1101】A.大宗正府B.大理寺C.刑部D.廷尉19.元朝建立后制定并颁行的第一部成文法典是( ) 【1010】A.《至元新格》B.《大元通制》C.《元典章》D.《至正条格》20.元代主持全国宗教管理和审判事务的最高机关是( ) 【1010】A.御史台B.宣政院C.按察司D.司狱司二、多选题33.元朝中央司法机关的变更如下()【0610】A.取消刑部,设立大理寺B.取消大理寺,建立大宗正府C.加重刑部权力D.设立审判院E.由宣政院兼管宗教审判事务三、名词解释【0910】37.大宗正府。

学习⽬的与要求 了解辽、西夏、⾦和元朝的⽴法概况、主要法律内容和特点;理解各少数民族政权吸收汉民族先进法律⽂化、结合⾃⼰民族习惯建⽴法制体系的必然性。

课程内容 第⼀节 辽、西夏、⾦的法律制度 ⼀、辽的法律制度 主要⽴法;法制的主要内容;司法制度。

⼆、西夏的法律制度 主要⽴法;法制的主要内容;司法制度。

三、⾦的法律制度 主要⽴法;法制的主要内容;司法制度。

第⼆节 元朝的⽴法概况 ⼀、法制指导思想 循旧礼,重纲常之教:“附会汉法”,构建封建法制;延续蒙古旧制,实⾏民族分描。

⼆、主要⽴法 部落时期;蒙古建国时期;元朝建⽴以后。

第三节 元朝法制的主要内容 ⼀、刑事法制 有民族特⾊的刑罚体系。

⼆、民事法制 等级制度;财产法律制度;婚姻与继承制度。

第四节 元朝的司法制度 ⼀、司法机关 中央司法机关;地⽅司法机关。

⼆、诉讼审判制度的变化 “诉讼”在法典中开始独⽴成篇;诉讼代理制度的出现;诉讼的管辖;审判制度;监狱管理制度。

考试知识点 《咸雍重修条例》、《天盛改旧新定律令》、《皇统制》、《泰和律义》;元朝的法制指导思想;《⼤扎撒》;《⾄元新格》;《⼤元通制》;《元典章》;《⾄正条格》;以七为尾数的⼗⼀等笞杖刑;流刑;等级制度;财产法律制度;婚书;赘婿;收继婚;继承制度;⼤宗正府;宣政院;⾏省,达鲁花⾚的设置,“诉讼”独⽴成篇。

考核要求 ⼀、辽、西夏、⾦的法律制度 识记:《成雍重修条制》,《天盛改旧新定律令》,《皇统制》,《泰和律义》。

⼆、元朝的⽴法概况 1.识记:《⼤扎撒》,《条画五章》,《⾄元新格》,《⼤元通制》,《元典章》。

2.领会:元朝的法制指导思想。

三、元朝法制的主要内容 1.识记:以七为尾数的⼗⼀等笞杖刑;流刑;关于损害赔偿的规定;阑遗物;婚书;赘婿;收继婚。

第九章辽、西夏、金和元朝的法律制度公元916年,首领耶律阿保机仿照唐政权建立了自己的政权机构,取国号为契丹,947年,正式改名辽,1218年,辽被蒙古所灭。

公元1038年-公元1227年,由党项族首领李元昊建立,称“西夏”,被蒙古所灭。

公元1115年-公元1234年,女真族首领完颜阿骨打建立“大金”,也被蒙古所灭。

公元1271年-公元1368年,元朝。

第一节辽、西夏、金的法律制度一、辽的法律制度(一)主要立法辽在建国的过程中,实行的是“因俗而治”的政策,对其统治区域中的汉族人采用《唐律》,对于本民族人采用的是本民族原有的习惯法。

《决狱法》——《重熙条例》公元921年,太祖耶律阿保机下令“定律令”,要求立即制定“治契丹及诸夷之法”,开始了辽的法制进程。

不久,编成《决狱法》,这是辽最早的基本法律,主要根据契丹族的习惯法汇编而成。

《咸雍重修条制》标志着辽汉化的完成。

随着辽政权的不断巩固,其法制建设的步伐也不断加大,圣宗、兴宗两朝,大规模翻译唐、宋法典、制度,改革契丹法律法规,于1036年编成《重熙条制》,共547条。

这是辽重要的成文法典,在参照汉族相关规定的情况下,重点解决原先《决狱法》背景下契丹人与汉人适用法律不均等矛盾。

此后,为了能够进一步统一对契丹和汉族的规定,道宗开始又对《重熙条制》进行大规模修改,提出“契丹汉人风俗不同,国法不可异施”,于l070年编成《咸雍重修条制》,共789条,统一适用于其统治区域内的汉族人和契丹人,标志着辽汉化进程的完成。

但由于新法典比较复杂、繁琐,使用不便,不久,统治者又下令“复行旧法”,继续使用《重熙条制》。

从第一部法律《决狱法》到《重熙条制》的制定、修改和被重新使用可以看出,辽的立法过程一方面是契丹民族习惯法不断与汉族法律制度融合、不断吸收汉族先进法律传统的过程;另一方面又是民族之间由“因俗而治”直至最后契丹与汉人以及其他民族统一适用《咸雍重修条制》等的过程,法律逐步走向统一。

第九章辽金元法律制度辽金时期(907年-1234年)的法律制度主要影响自建立以来的辽朝和金朝两个朝代。

辽金法律制度在中国历史上具有独特的地位,其特点和影响深远。

辽金法律制度的特点之一是“尊儒弃法”。

辽朝继承了唐朝的法律制度,但在法律实施上更倚重儒家思想。

因此,辽朝法律的司法实践中普遍存在一些儒家观念,例如重视家族秩序和孝道,而对个人自由和权利采取相对冷漠的态度。

这导致了辽朝法律制度对个人自由的相对束缚和对家族和社会利益的优先考虑。

辽金法律制度的第二个特点是“法律稳定,罪行分类明确”。

辽金时期的法律修订较少,而法律文本也相对稳定。

同时,辽金法律制度对于罪行的分类明确,分为“重罪”、“中罪”和“轻罪”。

根据罪行的不同严重程度,对犯罪分子的处罚也不同。

大部分犯罪行为都有明确的法律条文规定,因此在司法实践中有一定的约束力。

辽金法律制度的第三个特点是“民事法律与刑事法律并重”。

除了刑事法律之外,辽金法律制度还对民事纠纷和合同关系等进行了详细的规定。

这些规定包括了土地所有权、婚姻家庭关系、财产继承等方面的法律条文,为社会生活提供了一定的法律保障。

同时,辽金时期的法院也处理了大量的民事纠纷,扮演了保障社会秩序的重要角色。

然而,辽金法律制度也存在一些问题和局限性。

一方面,辽金法律制度虽然在实践中相对稳定,但由于受到儒家思想的影响,对个人自由的保护相对不足,个人权利得不到充分保障。

另一方面,在法律实施过程中,由于缺乏统一的法官培训和规范,导致判决结果的公正性和权威性受到一定的质疑。

总体而言,辽金法律制度在中国历史上具有一定的特殊性和影响力。

它对后来的元朝法律制度产生了重要影响,同时也为中国古代法律制度的发展奠定了基础。

了解和研究辽金法律制度可以帮助我们更好地理解中国古代法治的发展轨迹和特点。

第九章辽金元法律制度重点、难点:1、元朝立法指导思想;2、辽金元法制的特点;3、元朝司法制度的特征。

辽、金、元是中国北方少数民族与宋代对峙的几个团体,他们的法律深受中国传统法律的影响,同时又有自己民族的特色。

一、辽金法制概况辽金两代是少数民族建立的政权,既保留本民族传统习惯,又受到汉族法律文化的影响。

在仿效唐宋法制的基础上,它们分别建立了各具特色的政治法律制度。

(一)立法概况1、辽代(916—1125)立法概况契丹人源自辽河流域,“渔猎以食,车马为家”,没有成文法律,沿用民族习惯法。

辽太祖执政之初,仍然适用习惯法,对一般犯罪“量轻重决之”,对重大案件则“权宜立法”随着辽政权的不断扩张,渐受宋朝法制影响,开始采用“以国制治契丹,以汉制待汉人”的分治原则。

在加速汉化的进程中,辽代不断扩大汉法的适用范围。

圣宗即位后,着手改革辽法,组织大臣翻译南京(今北京)所进唐宋律文,作为法律改革的基础。

这次改革的重点,是解决契丹人与汉人发生冲突而适用法律轻重不均的问题。

辽代大规模地编纂法典,开始于兴宗时期。

重熙五年(1036年),参照唐律修订太祖以来法令,正式编定《新定条例》547条,又称《重熙条制》,颁行全国,成为辽代基本法典。

道宗咸雍六年(1070年),又以“契丹、汉人风俗不同,国法不可异施”为由,对《重熙条制》进行删修增补,编成《咸雍重定条例》789条,简称《咸雍条制》。

这部法典对契丹、汉人同样适用,是辽代法律进一步汉化的标志。

大康以后,又对新律续补过两次,分别增加36条和67条。

至大安五年(1089年),道宗以新律繁杂,“典者不能遍习,愚民莫知所避,犯法者众,吏得因缘为奸”,下令恢复行用《重熙条制》。

2、金代(1115—1234)立法概况金代建立之初,主要沿用本民族习惯法。

“法制简易,无轻重贵贱之别”。

即使皇帝违法或违誓,也要承担罪责,甚至被杖打。

直至太宗即位,仍继续“依本朝旧制”。

自灭掉辽政权,进入黄河流域后,开始依照辽、宋法律进行治理,出现了多元法制并存的局面。