清朝法律制度(下)

- 格式:ppt

- 大小:238.00 KB

- 文档页数:22

清朝的法律制度如何?

清朝的法律制度具有以下特点:

1. 君主统治:清朝实行君主专制制度,皇帝是最高法律权威,拥有制定、颁布和改革法律的权力。

2. 典籍法律:清朝基本上继承了明朝的法律典籍,如《大明律》和《大清律》。

这些法典规定了刑法、刑责、刑罚等具体条例和规范。

3. 罪犯审判:清朝设立了特别的牢狱和审判机构,例如监狱、审判厅、巡抚衙门等,对犯罪行为进行调查、审判和执行刑罚。

4. 官员律令:清朝设立了官员律令,对官员的行为、品德和廉政进行规范和约束。

5. 基于儒家思想:清朝的法律制度基于儒家思想,以“仁义礼智信”为核心理念,强调道德和伦理准则的约束。

6. 地方法制:清朝重视地方自治,在各地设立府、州、县等行政区域,由地方官员负责司法和法律事务。

总的来说,清朝的法律制度基于典籍法律和君主统治的原则,但也受到一定的限制和特殊情况。

在法律实施方面,清朝在维护社会秩序和政治稳定方面取得了一定成绩。

然而,由于清朝末年的衰落和对外压力的增加,法治体系逐渐失去了有效性。

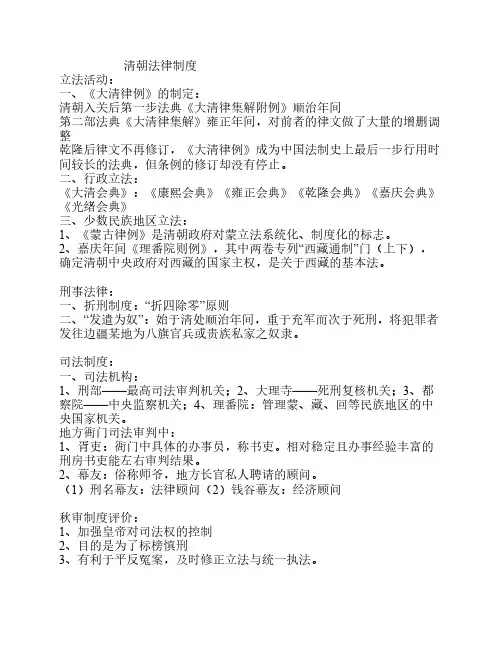

清朝法律制度

立法活动:

一、《大清律例》的制定:

清朝入关后第一步法典《大清律集解附例》顺治年间

第二部法典《大清律集解》雍正年间,对前者的律文做了大量的增删调整

乾隆后律文不再修订,《大清律例》成为中国法制史上最后一步行用时间较长的法典,但条例的修订却没有停止。

二、行政立法:

《大清会典》:《康熙会典》《雍正会典》《乾隆会典》《嘉庆会典》《光绪会典》

三、少数民族地区立法:

1、《蒙古律例》是清朝政府对蒙立法系统化、制度化的标志。

2、嘉庆年间《理番院则例》,其中两卷专列“西藏通制”门(上下),确定清朝中央政府对西藏的国家主权,是关于西藏的基本法。

刑事法律:

一、折刑制度:“折四除零”原则

二、“发遣为奴”:始于清处顺治年间,重于充军而次于死刑,将犯罪者发往边疆某地为八旗官兵或贵族私家之奴隶。

司法制度:

一、司法机构:

1、刑部——最高司法审判机关;

2、大理寺——死刑复核机关;

3、都察院——中央监察机关;

4、理番院:管理蒙、藏、回等民族地区的中央国家机关。

地方衙门司法审判中:

1、胥吏:衙门中具体的办事员,称书吏。

相对稳定且办事经验丰富的刑房书吏能左右审判结果。

2、幕友:俗称师爷,地方长官私人聘请的顾问。

(1)刑名幕友:法律顾问(2)钱谷幕友:经济顾问

秋审制度评价:

1、加强皇帝对司法权的控制

2、目的是为了标榜慎刑

3、有利于平反冤案,及时修正立法与统一执法。

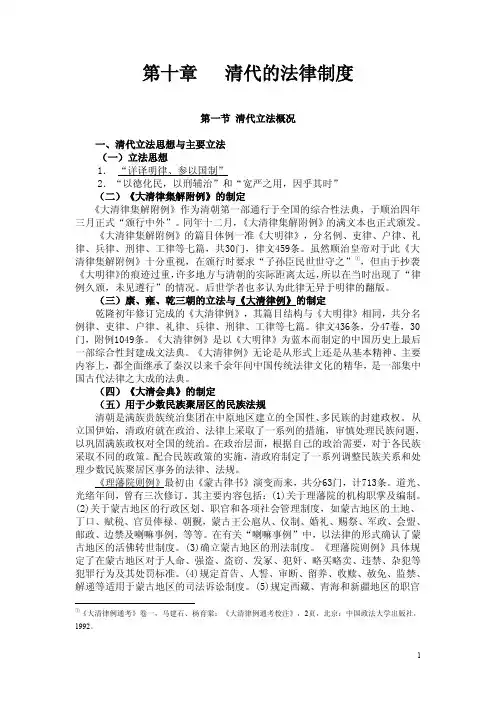

第十章清代的法律制度第一节清代立法概况一、清代立法思想与主要立法(一)立法思想1.“详译明律、参以国制”2.“以德化民,以刑辅治”和“宽严之用,因乎其时”(二)《大清律集解附例》的制定《大清律集解附例》作为清朝第一部通行于全国的综合性法典,于顺治四年三月正式“颁行中外”。

同年十二月,《大清律集解附例》的满文本也正式颁发。

《大清律集解附例》的篇目体例一准《大明律》,分名例、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律等七篇,共30门,律文459条。

虽然顺治皇帝对于此《大清律集解附例》十分重视,在颁行时要求“子孙臣民世世守之”①,但由于抄袭《大明律》的痕迹过重,许多地方与清朝的实际距离太远,所以在当时出现了“律例久颁,未见遵行”的情况。

后世学者也多认为此律无异于明律的翻版。

(三)康、雍、乾三朝的立法与《大清律例》的制定乾隆初年修订完成的《大清律例》,其篇目结构与《大明律》相同,共分名例律、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律等七篇。

律文436条,分47卷,30门,附例1049条。

《大清律例》是以《大明律》为蓝本而制定的中国历史上最后一部综合性封建成文法典。

《大清律例》无论是从形式上还是从基本精神、主要内容上,都全面继承了秦汉以来千余年间中国传统法律文化的精华,是一部集中国古代法律之大成的法典。

(四)《大清会典》的制定(五)用于少数民族聚居区的民族法规清朝是满族贵族统治集团在中原地区建立的全国性、多民族的封建政权。

从立国伊始,清政府就在政治、法律上采取了一系列的措施,审慎处理民族问题,以巩固满族政权对全国的统治。

在政治层面,根据自己的政治需要,对于各民族采取不同的政策。

配合民族政策的实施,清政府制定了一系列调整民族关系和处理少数民族聚居区事务的法律、法规。

《理藩院则例》最初由《蒙古律书》演变而来,共分63门,计713条。

道光、光绪年间,曾有三次修订。

其主要内容包括:(1)关于理藩院的机构职掌及编制。

(2)关于蒙古地区的行政区划、职官和各项社会管理制度,如蒙古地区的土地、丁口、赋税、官员俸禄、朝觐,蒙古王公扈从、仪制、婚礼、赐祭、军政、会盟、邮政、边禁及喇嘛事例,等等。

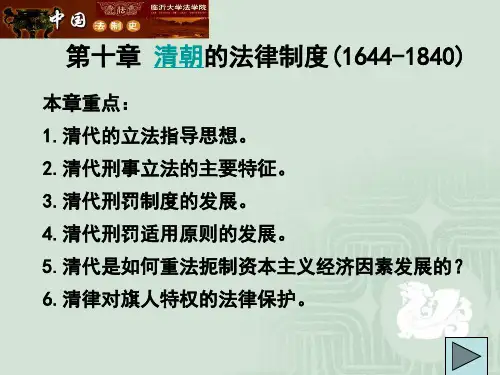

清代的法律制度背景:清承明制,其法律制度直接渊源于明朝,其内容和体系与明基本相同。

中国传统法律制度的基本精神、主要内容在清朝法制体系中均得到了全面的继承。

但是,为了适应封建社会后期经济、政治的发展和少数民族统治的特点,清朝法律对社会生活的方方面面实行了更为广泛、更为严厉的控制。

在思想政治领域中大兴文字狱在经济上肆意摧残资本主义萌芽在法律上全面保护满族贵族特权对境内各少数民族实行司法管理1、入关前简况天命五年(16 2 1),努尔哈赤发布《禁单身行路谕》,这是满族政权建立后最早发布的一个成文法规,也是满族法制由不成文法向成文法过渡的明显标志皇太极以大汗谕令的形式颁布了《离主条例》。

规定沦为私奴者在一定条件下可以获得人身解放,满族社会已开始从奴隶制向封建制转化2、立法指导思想参汉酌金皇太极:仿效“古圣王之成法”摄政王多尔衮:“自后问刑,准依明律”。

政局基本稳定后:“详译明律,参以国制”从简单的借用、模仿,到融会贯通、得心应手,清朝的统治逐步纳入了儒家法律文化的正统轨道3、立法概况《大清律集解附例》清朝的第一部综合性法典,完成于顺治四年(1647)其篇目体例一准《大明律》,分名例、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律等七篇,3 0 门,4 5 9 条。

《大清律例》康熙即位后,对大清律及定例进行了大规模修订,并在每篇正文后增加总注以疏解律义。

康熙四十六年完成将《刑部现行则例》分门并入大清律的工作。

但未予颁行雍正皇帝即位后,以康熙年间的修订为依据,对原有大清律例进行修改。

雍正五年(1 7 2 7《大清律集解》正式颁行。

这次立法活动的重点是对律后所附条例进行分类处理。

正式明确了例的法律地位高于律乾隆五年(1740)《大清律例》修订完成,正式颁行。

篇目结构与明律同《大清律例》是以《大明律》为蓝本制定的中国历史上最后一部封建法典。

《大清会典》《大清会典》是清朝具有行政法性质的法典,包括康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪五朝会典。

清朝的法律制度与司法体系清朝是中国历史上最后一个封建王朝,其法律制度与司法体系对于维护社会秩序与公正裁判起到了重要作用。

本文将就清朝的法律制度与司法体系进行论述,以了解其特点与影响。

一、法律制度清朝的法律制度主要由《大清律例》和《大清宪章》组成。

《大清律例》是清朝的刑法典,条文内容丰富,详细规定了各类刑罚与法律程序。

《大清宪章》则是清朝的宪法,旨在确立皇权与民权的平衡关系,并明确规定国家机构的职责与权限。

在法律实施上,清朝采用了中央与地方相结合的制度。

中央设立六部,即吏部、礼部、兵部、刑部、工部、户部,分别负责行政、礼制、军事、刑罚、工程与财政等方面的事务。

地方上设立省、县、府等机构,专门处理地方性法律事务并负责执行中央政策。

二、司法体系清朝的司法体系分为官府司法与民间司法两个层面。

官府司法主要由官员组成,他们按照法律条文进行判决与审判。

官府司法部门设立有六法司、都察院等,负责刑事审判与行政纠纷处理。

而民间司法则是由民间机构或地方乡绅组织的,主要处理一些轻微的争议与小规模刑事案件。

民间司法的特点是简化、迅速并注重调解,能够有效减轻官府司法的负担。

值得一提的是,清朝对于满族与汉族之间的刑事案件有不同的审判标准。

满族人与商人被视为优先级较高的公民,因此他们在刑事案件中享有特权,而汉族人则在法律面前被不公平地对待。

这一制度既体现了满族统治者对汉族人的歧视,也导致了司法公正受到质疑。

三、法律制度与社会影响清朝的法律制度与司法体系在一定程度上维护了社会秩序与公正。

通过法律条文的详细规定,人们能够清楚地了解自己的权益与义务,并在法律保护下行使与维护自身利益。

同时,官府司法与民间司法的结合也为人们提供了多样的解决纠纷的途径。

然而,清朝的法律制度与司法体系也存在一些缺点与问题。

首先,满汉刑事案件审判标准的不公平性使得汉族人的权益难以得到保护,这引发了社会的不满与反抗。

其次,法律文本的复杂性与理解困难也给人们带来了困惑,使得法律的适用变得复杂与耗时。

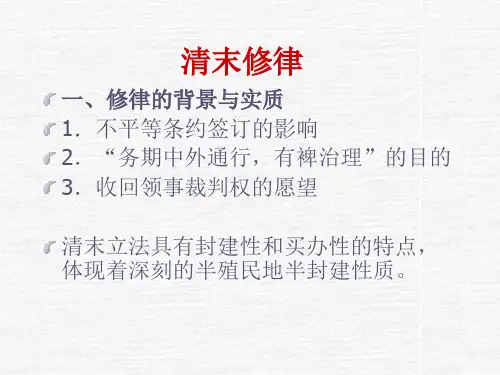

第七章清朝的法律(下):清末修律1840年鸦片战争以后,随着外国列强的侵入,中国政府开始丧失其部分主权。

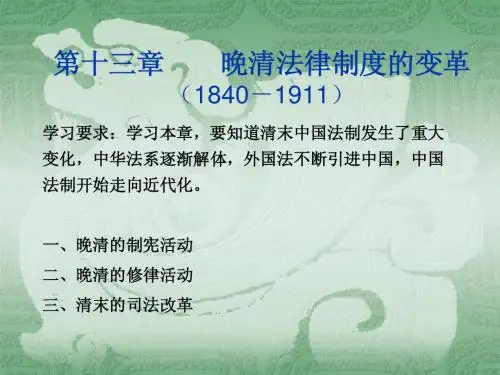

从1901年以后,清朝政府在各种危机和革命中,被迫进行内容广泛、意义重大的变法修律活动。

这直接导致了中华法系母法系统的解体,中国传统的法律制度向近现代法律制度转型。

第一节鸦片战争后中国主权的丧失从大约1770年开示,英国商人便通过东印度公司向中国贩运鸦片,到1830年,大量的鸦片输入已经给中国社会(财政、经济等)带来严重的后果。

开明的官员与人士纷纷要求杜绝鸦片输入。

于是爆发第一次鸦片战争。

清政府战败后,被迫签订《南京条约》、《虎门条约》、《望厦条约》和《黄埠条约》等,割让主权。

一、由五口通商大臣到设立总理各国事务衙门根据《南京条约》,开放广州、福州、厦门、宁波、上海为通商口岸,设立五口通商大臣办理对外事务,当时由两江总督耆英兼任。

后来又专设总理各国事务衙门处理对外事宜。

二、由协定关税到总税务司控制中国的关税、内政与外交根据南京条约,通商口岸议定了各项进出口税率,从而使中国再不能自主决定关税税则。

英美法三国以协助征收关税为名,成立了上海关税务司,垄断了上海海关税务。

后来,成立了总税务司,由总理各国事务衙门管辖,但由外国人帮办。

总税务司不仅控制了中国财政,而且干涉中国的内政与外交。

三、由领事裁判权到全面践踏中国的司法主权《五口通商章程》规定,如在通商口岸的英国人犯罪,不能由中国处理,而由英国议定章程和法律,发给管事官照办,这就是所谓的“领事裁判权”制度。

中国司法主权开始受到践踏。

从唐朝开始,处理涉外案件的法律原则是:化外人同类相犯,各依本俗法;异类相犯,以法律论,借以维护独立的司法主权。

鸦片战争前,清朝也遵循此原则。

比如,康熙18年,英国商船防卫号停泊黄埔时,水手殴杀华人一名,为此改船留下几名水手,在中国人手下做囚犯。

康熙61年,英乔治国王号一名水手误杀一名儿童,赔偿2000两。

道光元年,美船艾米莉号水手以瓦罐投向卖水果船上的中国妇女,使其落水溺亡。

清朝的法律与司法体系清朝是中国历史上最后一个封建王朝,其法律与司法体系对于清朝的统治和社会秩序起着至关重要的作用。

本文将对清朝法律与司法体系进行探讨,以了解清朝法律制度的特点和运作方式。

一、清朝法律体系概述清朝法律体系以皇帝的法令为核心,皇帝通过颁布各类法律、实施司法权力来维护社会秩序和统治稳定。

清朝法律体系主要由律令法、律例法和通行法构成。

其中,律令法指的是皇帝颁布的各种法令,律例法指的是经过沿用和发展的旧有法律制度,通行法是指在地方上实施的惯例法。

二、清朝法律制度的特点1. 法律掌握在皇帝手中:清朝法律制度具有高度集中的特点,皇帝是法律的最终制定者和司法的最高审判者。

皇帝制定法令,在司法上享有终审权,表现出封建专制的特征。

2. 依律治国:清朝法律制度强调依法治国,法律是统治和管治社会的基础。

清政府通过颁布一系列法律和规章,以维护社会秩序和统治稳定。

3. 古代法律传统的继承:清朝法律制度在不同程度上继承了中国封建社会的古代法律传统。

例如,在刑事案件中,维持了明代的法律体系,如《大明律》和《辽东法统》等。

4. 府院齐抓共管:清朝实行了府院齐抓共管的司法制度。

府指地方政府设立的司法机构,负责地方的诉讼和刑事审判;院指中央政府设立的各级法院,负责对重大案件的审判。

府院抓共管构成了清朝司法体系的特色之一。

三、清朝司法体系的组成和运作1. 中央司法机构清朝设立了中央司法机构,包括大理寺、都察院和刑部。

大理寺主要负责处理皇室的刑案和冤狱,都察院是最高行政审判机关,负责对地方官吏的判决进行审查,刑部则是最高刑事审判机关,负责对重大刑事案件的审判。

2. 地方司法机构地方政府设立府、州、县三级的司法机构,具体称谓因地区而异。

府级机构由知府和提刑官组成,负责对地方的刑事案件进行审判。

州和县级机构类似,由州、县知事和知县组成。

3. 民间司法机构清朝法律体系中,还存在民间的仲裁机构,如佃农顶事、承租田地争议等事项可由民间进行仲裁。