清朝法律制度

- 格式:pdf

- 大小:85.53 KB

- 文档页数:1

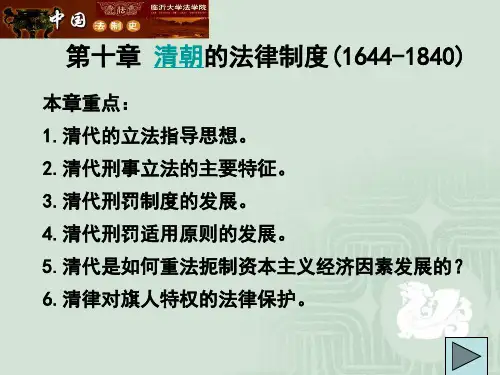

第1篇一、引言明清时期是我国历史上非常重要的一个时期,这一时期不仅政治、经济、文化等方面取得了显著的成就,而且在法律制度方面也发生了重大变革。

为了更好地了解我国古代法律的发展历程,柏桦法律讲堂特此举办了一次关于明清法律的讲座,旨在为广大法律爱好者提供一次深入了解古代法律的机会。

二、明清法律制度的背景1. 明朝的法律制度明朝(1368年-1644年)是我国历史上一个重要的封建王朝,其法律制度深受儒家思想的影响。

明朝的法律体系以《大明律》和《大清律》为主要内容,其中《大明律》是我国历史上第一部以“律”为名的法典。

2. 清朝的法律制度清朝(1644年-1912年)是继明朝之后的又一个封建王朝,其法律制度在继承明朝法律的基础上,又有所发展和创新。

清朝的法律体系以《大清律》和《大清会典》为主要内容,其中《大清律》是清朝最具有代表性的法典。

三、明清法律制度的主要内容1. 明朝法律制度(1)立法体系:明朝的法律体系以《大明律》为核心,辅以《大清律》和《大清会典》等法律文献。

(2)刑法:明朝的刑法以刑罚为主,包括死刑、流刑、杖刑、徒刑等。

其中,死刑是最严厉的刑罚。

(3)诉讼制度:明朝的诉讼制度分为刑事诉讼和民事诉讼。

刑事诉讼分为起诉、审判、执行三个阶段;民事诉讼分为起诉、审理、执行三个阶段。

2. 清朝法律制度(1)立法体系:清朝的法律体系以《大清律》为核心,辅以《大清会典》和《大清律例》等法律文献。

(2)刑法:清朝的刑法继承了明朝的刑罚体系,但在刑罚种类和执行方式上有所创新。

清朝增设了“凌迟”、“充军”等刑罚。

(3)诉讼制度:清朝的诉讼制度与明朝相似,但在诉讼程序和审判方式上有所改革。

清朝实行了“三司会审”制度,即由刑部、大理寺、都察院三司共同审理重大案件。

四、明清法律制度的特点1. 儒家思想的影响明清法律制度深受儒家思想的影响,强调礼法并重、德法结合。

在法律实践中,法官和官员常常以儒家经典为指导,追求法律的道德教化作用。

清代的礼法制度及其变革

清代是中国封建王朝的最后一个时期,其礼法制度在中国历史上占据着重要地位。

这个制度给人留下的印象是复杂、繁琐、大气,同时也具有很强的神秘性和秩序感。

在我们回顾和研究清代礼法制度的同时,也需要看到其变革。

一、清代礼法制度概述

清代的礼法制度是基于明代的基础上发展而来的。

它是封建社会中的一种权威性法律制度,对于中国古代的历史、文化、道德和社会秩序有深远的影响。

清代礼法制度中,礼是重要的组成部分。

清朝在礼制方面进行了很多改革,提高了法律制度的效力和实用性,使社会秩序更加保持稳定。

在礼制中,宗法和宗教都起着重要作用。

一方面,宗法制度保护了家庭的财产和权利,另一方面,宗教信仰加强了人们的精神纽带,使其能够和平共处。

二、清代礼法制度的变革

例如,清代实行的科举制度,也是一个非常重要的变革。

科举制度给人们带来了公正和机会,所有人都有机会通过考试获得官职。

这种制度优势很大,促进了社会的进步。

三、清代礼法制度的问题和限制

但是,清代礼法制度也存在一些问题和限制。

首先,在实践中,这个制度往往被扭曲或者漠视,使其失去了应有的效力和影响。

其次,它往往被一些利益者所利用,使其失去了公正性。

此外,清代礼法制度中还存在很多妥协,比如对西方文化和科技的排斥,这些妥协在一定程度上也成为了中国后来的落后和挫折。

总的来说,清代礼法制度是中国文化和历史的重要组成部分,它在一定程度上保持了社会的稳定和秩序。

而在其变革的过程中,尽管存在一些问题和限制,但也给我们留下了很多值得参考和反思的东西。

第1篇一、引言清末是中国近代史上的一个重要时期,这一时期的中国社会正处于大变革之中。

随着西方列强的入侵和中国封建社会的衰落,中国传统的法律制度逐渐显现出其弊端,迫切需要进行改革。

本文将从法律思想、立法、司法和刑罚等方面,探讨清末法律制度的变化。

二、法律思想的变化1. 吸收西方法律思想清末时期,随着洋务运动的兴起,西方的法律思想逐渐传入中国。

一些有识之士开始关注西方的法律制度,认为西方的法律制度具有先进性和科学性,可以借鉴。

如康有为、梁启超等维新派人士,主张学习西方的法律制度,改革中国的法律体系。

2. 法治观念的兴起在清末,随着民主思想的传播,法治观念逐渐在中国兴起。

人们开始认识到法律在国家治理中的重要性,主张依法治国。

这种法治观念的兴起,为清末法律制度的改革奠定了思想基础。

三、立法的变化1. 法律体系的建立清末时期,中国开始建立较为完整、系统的法律体系。

这一时期的主要立法成果有:(1)制定《大清律例》:作为清朝的基本法典,《大清律例》对中国的法律制度产生了深远影响。

(2)制定《钦定大清商律》:为适应商业发展的需要,清朝制定了《钦定大清商律》,对商业活动进行了规范。

(3)制定《钦定刑律》:为适应社会变革的需要,清朝对刑罚制度进行了改革,制定了《钦定刑律》。

2. 立法机构的改革清末时期,中国开始设立专门的立法机构。

1906年,清朝设立修订法律馆,负责修订法律。

此后,各省也相继设立立法机构,如省咨议局等。

这些立法机构的设立,为清末法律制度的改革提供了有力保障。

四、司法的变化1. 司法制度的改革清末时期,中国开始对司法制度进行改革。

主要改革措施有:(1)设立大理院:1906年,清朝设立大理院,作为最高审判机关,负责审理重大案件。

(2)设立地方审判厅:为加强地方司法,清朝设立地方审判厅,负责审理地方案件。

(3)设立警察机构:为维护社会治安,清朝设立警察机构,负责侦查、逮捕、审判等工作。

2. 司法观念的转变清末时期,随着法治观念的兴起,司法观念也发生了转变。

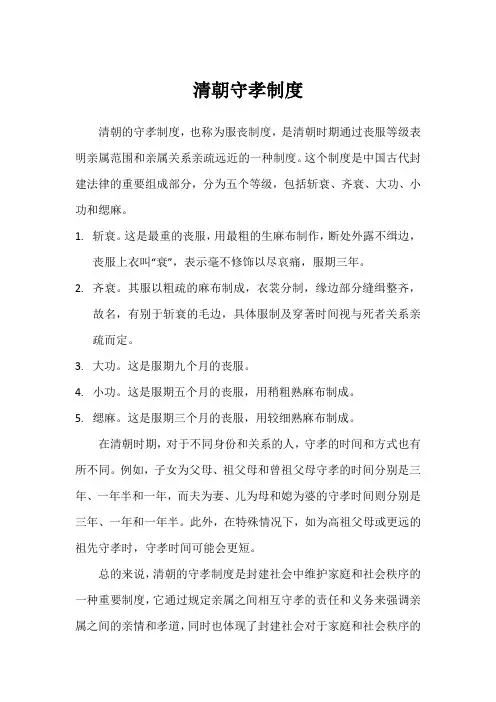

清朝守孝制度

清朝的守孝制度,也称为服丧制度,是清朝时期通过丧服等级表明亲属范围和亲属关系亲疏远近的一种制度。

这个制度是中国古代封建法律的重要组成部分,分为五个等级,包括斩衰、齐衰、大功、小功和缌麻。

1.斩衰。

这是最重的丧服,用最粗的生麻布制作,断处外露不缉边,

丧服上衣叫“衰”,表示毫不修饰以尽哀痛,服期三年。

2.齐衰。

其服以粗疏的麻布制成,衣裳分制,缘边部分缝缉整齐,

故名,有别于斩衰的毛边,具体服制及穿著时间视与死者关系亲疏而定。

3.大功。

这是服期九个月的丧服。

4.小功。

这是服期五个月的丧服,用稍粗熟麻布制成。

5.缌麻。

这是服期三个月的丧服,用较细熟麻布制成。

在清朝时期,对于不同身份和关系的人,守孝的时间和方式也有所不同。

例如,子女为父母、祖父母和曾祖父母守孝的时间分别是三年、一年半和一年,而夫为妻、儿为母和媳为婆的守孝时间则分别是三年、一年和一年半。

此外,在特殊情况下,如为高祖父母或更远的祖先守孝时,守孝时间可能会更短。

总的来说,清朝的守孝制度是封建社会中维护家庭和社会秩序的一种重要制度,它通过规定亲属之间相互守孝的责任和义务来强调亲属之间的亲情和孝道,同时也体现了封建社会对于家庭和社会秩序的

重视和维护。

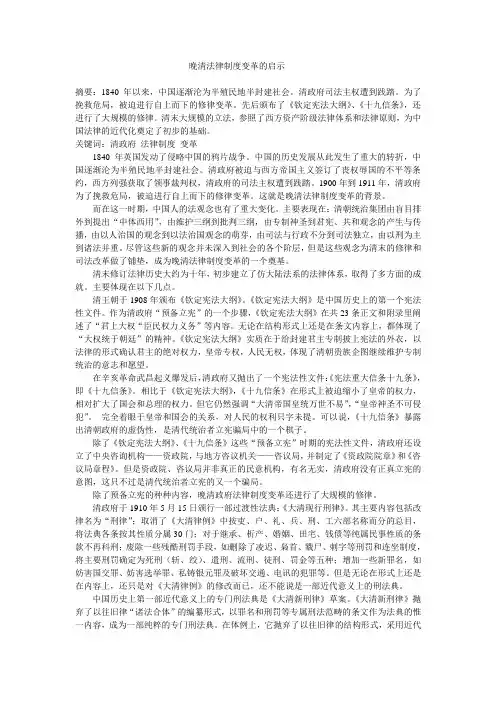

晚清法律制度变革的启示摘要:1840年以来,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

清政府司法主权遭到践踏。

为了挽救危局,被迫进行自上而下的修律变革。

先后颁布了《钦定宪法大纲》、《十九信条》,还进行了大规模的修律。

清末大规模的立法,参照了西方资产阶级法律体系和法律原则,为中国法律的近代化奠定了初步的基础。

关键词:清政府法律制度变革1840年英国发动了侵略中国的鸦片战争。

中国的历史发展从此发生了重大的转折,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

清政府被迫与西方帝国主义签订了丧权辱国的不平等条约,西方列强获取了领事裁判权,清政府的司法主权遭到践踏。

1900年到1911年,清政府为了挽救危局,被迫进行自上而下的修律变革。

这就是晚清法律制度变革的背景。

而在这一时期,中国人的法观念也有了重大变化。

主要表现在:清朝统治集团由盲目排外到提出“中体西用”,由维护三纲到批判三纲,由专制神圣到君宪、共和观念的产生与传播,由以人治国的观念到以法治国观念的萌芽,由司法与行政不分到司法独立,由以刑为主到诸法并重。

尽管这些新的观念并未深入到社会的各个阶层,但是这些观念为清末的修律和司法改革做了铺垫,成为晚清法律制度变革的一个奠基。

清末修订法律历史大约为十年,初步建立了仿大陆法系的法律体系,取得了多方面的成就。

主要体现在以下几点。

清王朝于1908年颁布《钦定宪法大纲》。

《钦定宪法大纲》是中国历史上的第一个宪法性文件。

作为清政府“预备立宪”的一个步骤,《钦定宪法大纲》在共23条正文和附录里阐述了“君上大权“臣民权力义务”等内容。

无论在结构形式上还是在条文内容上,都体现了“大权统于朝廷”的精神。

《钦定宪法大纲》实质在于给封建君主专制披上宪法的外衣,以法律的形式确认君主的绝对权力,皇帝专权,人民无权,体现了清朝贵族企图继续维护专制统治的意志和愿望。

在辛亥革命武昌起义爆发后,清政府又抛出了一个宪法性文件:《宪法重大信条十九条》,即《十九信条》。

相比于《钦定宪法大纲》,《十九信条》在形式上被迫缩小了皇帝的权力,相对扩大了国会和总理的权力。

清朝在法律制定方面出现的变化和意义

清朝是中国历史上最后一个封建王朝,在法律制定方面也发生了重大的变化。

清朝继承了明朝的法律制度,但同时也进行了大量的改革。

首先,清朝推行了“分类法”,将原有的法律分为民法、刑法、行政法和经济法四大类,使法律更加清晰明了。

其次,清朝在法律制定方面强调“以礼为本”,制定了众多的礼仪法,使宫廷的礼仪更加严格。

此外,清朝还采取了“量刑以礼”的方式,把礼仪规范和刑罚结合起来,以确保法律的执行。

清朝在法律制定方面的变化,为中国法律发展做出了巨大贡献。

它使中国法律更加清晰明了,使法律的执行更加有效,使礼仪法得到了更好的规范。

清朝的法律制定,为中国法律制定提供了重要的参考,也为今天的法律制定提供了重要的借鉴。

《清代满蒙联姻法律制度研究》篇一一、引言在清朝历史中,满蒙联姻是清朝皇室及贵族阶层的重要政治手段之一。

通过联姻,清朝与蒙古各部族之间建立了紧密的政治、经济和文化联系,对于维护国家统一、稳定边疆局势起到了重要作用。

本文旨在研究清代满蒙联姻的法律制度,探讨其背后的历史背景、制度内容及其对当时社会的影响。

二、满蒙联姻的历史背景清朝建立之初,满族与蒙古各部族之间存在着复杂的政治关系。

为了巩固政权,加强与蒙古各部的联系,清朝皇帝开始实行满蒙联姻政策。

这一政策在清代历经数代皇帝的持续推行,逐渐形成了一套完整的法律制度。

三、满蒙联姻法律制度的内容(一)婚姻法律1. 婚姻规定:清朝法律规定,满蒙联姻必须遵循一定的程序和规定。

双方需经过皇帝的批准,由皇室或贵族阶层进行联姻。

2. 婚姻礼仪:联姻的礼仪严格遵循清朝的礼仪制度,包括订婚、婚礼等环节。

(二)婚姻保护法律1. 婚姻保护:为了维护联姻的稳定,清朝制定了相关法律,保护联姻双方的权益。

2. 惩罚措施:对于违反婚姻法律的行为,如私自解除婚姻等,将受到法律的惩罚。

(三)亲王、公主的婚姻管理规定1. 皇室婚姻管理:皇室成员的婚姻需经皇帝批准,且多以政治联姻为主。

2. 公主下嫁规定:公主下嫁蒙古王公时,享有特殊的待遇和地位,同时也有一定的限制和约束。

四、满蒙联姻法律制度的影响(一)维护边疆稳定通过满蒙联姻,清朝与蒙古各部族建立了紧密的政治联系,有效地维护了边疆的稳定。

(二)促进文化交流联姻促进了满族与蒙古族之间的文化交流,增进了两个民族之间的了解和友谊。

(三)强化皇权统治满蒙联姻政策加强了皇帝对蒙古各部的控制,有利于皇权统治的稳固。

五、结论清代满蒙联姻法律制度是清朝政治制度的重要组成部分,对维护国家统一、稳定边疆局势起到了重要作用。

通过研究这一法律制度,我们可以更好地了解清代政治制度的特点和历史背景,以及满族与蒙古族之间的政治、经济和文化联系。

同时,这一制度也为后世提供了宝贵的经验教训,对于我们今天处理民族关系、维护国家统一具有重要的启示意义。

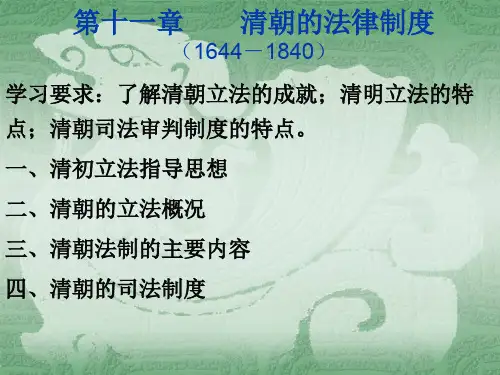

清朝法律制度

立法活动:

一、《大清律例》的制定:

清朝入关后第一步法典《大清律集解附例》顺治年间

第二部法典《大清律集解》雍正年间,对前者的律文做了大量的增删调整

乾隆后律文不再修订,《大清律例》成为中国法制史上最后一步行用时间较长的法典,但条例的修订却没有停止。

二、行政立法:

《大清会典》:《康熙会典》《雍正会典》《乾隆会典》《嘉庆会典》《光绪会典》

三、少数民族地区立法:

1、《蒙古律例》是清朝政府对蒙立法系统化、制度化的标志。

2、嘉庆年间《理番院则例》,其中两卷专列“西藏通制”门(上下),确定清朝中央政府对西藏的国家主权,是关于西藏的基本法。

刑事法律:

一、折刑制度:“折四除零”原则

二、“发遣为奴”:始于清处顺治年间,重于充军而次于死刑,将犯罪者发往边疆某地为八旗官兵或贵族私家之奴隶。

司法制度:

一、司法机构:

1、刑部——最高司法审判机关;

2、大理寺——死刑复核机关;

3、都察院——中央监察机关;

4、理番院:管理蒙、藏、回等民族地区的中央国家机关。

地方衙门司法审判中:

1、胥吏:衙门中具体的办事员,称书吏。

相对稳定且办事经验丰富的刑房书吏能左右审判结果。

2、幕友:俗称师爷,地方长官私人聘请的顾问。

(1)刑名幕友:法律顾问(2)钱谷幕友:经济顾问

秋审制度评价:

1、加强皇帝对司法权的控制

2、目的是为了标榜慎刑

3、有利于平反冤案,及时修正立法与统一执法。