课内文言文复习之2《鸿门宴》

- 格式:doc

- 大小:50.60 KB

- 文档页数:3

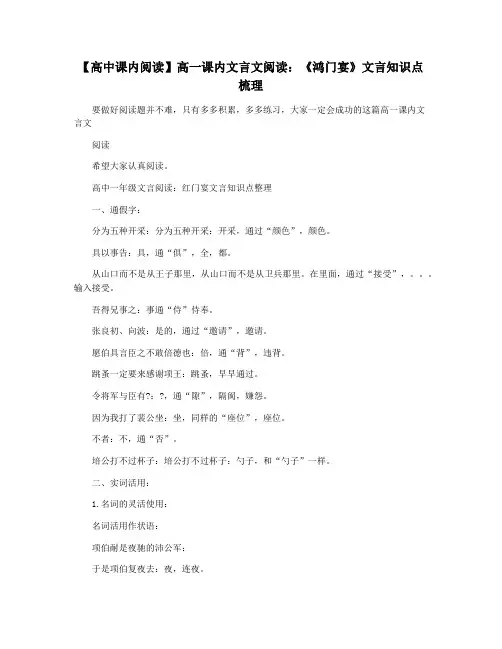

【高中课内阅读】高一课内文言文阅读:《鸿门宴》文言知识点梳理要做好阅读题并不难,只有多多积累,多多练习,大家一定会成功的这篇高一课内文言文阅读希望大家认真阅读。

高中一年级文言阅读:红门宴文言知识点整理一、通假字:分为五种开采:分为五种开采:开采,通过“颜色”,颜色。

具以事告:具,通“俱”,全,都。

从山口而不是从王子那里,从山口而不是从卫兵那里。

在里面,通过“接受”,。

输入接受。

吾得兄事之:事通“侍”侍奉。

张良初、向波:是的,通过“邀请”,邀请。

愿伯具言臣之不敢倍德也:倍,通“背”,违背。

跳蚤一定要来感谢项王:跳蚤,早早通过。

令将军与臣有?:?,通“隙”,隔阂,嫌怨。

因为我打了裴公坐:坐,同样的“座位”,座位。

不者:不,通“否”。

培公打不过杯子:培公打不过杯子:勺子,和“勺子”一样。

二、实词活用:1.名词的灵活使用:名词活用作状语:项伯耐是夜驰的沛公军:于是项伯复夜去:夜,连夜。

看看一般的日夜:日夜,日夜。

吾得兄事之:兄,像对待兄长一样。

什么翡翠?展示三个:一次又一次,多次。

常以身翼蔽沛公:翼,像鸟张开翅膀一样。

头发向上:向上,向上。

夫秦王有虎狼之心:虎狼,像虎狼一样。

带着剑和盾行走:行走,行走。

道芷阳间行:间至军中:间,从小路,秘密地。

名词可灵活用作动词:沛公军霸上:军,驻军。

裴公希望王冠中成为国王。

籍吏民:籍,登记户籍。

范曾数王翔:眼睛,有眼睛。

若入前为寿:前,上前。

如果罪犯太害怕,他将受到惩罚并被杀死。

道芷阳间行:道,取道。

2.形容词的灵活使用:形容词活用作名词:这个雄心壮志不小:小,小。

君安与项伯有故:故,交情。

形容词可以灵活地用作动词:Su,make friends with。

3、使动用法:动词的使役用法:臣活之:活,使……活,救活。

从100多天的时间里,裴公骑着马来到了项王身边:跟随并领导。

先破秦入咸阳者王之:王wàng),使……称王。

武内诸侯:在里面,通过“接受”,使。

输入并接受。

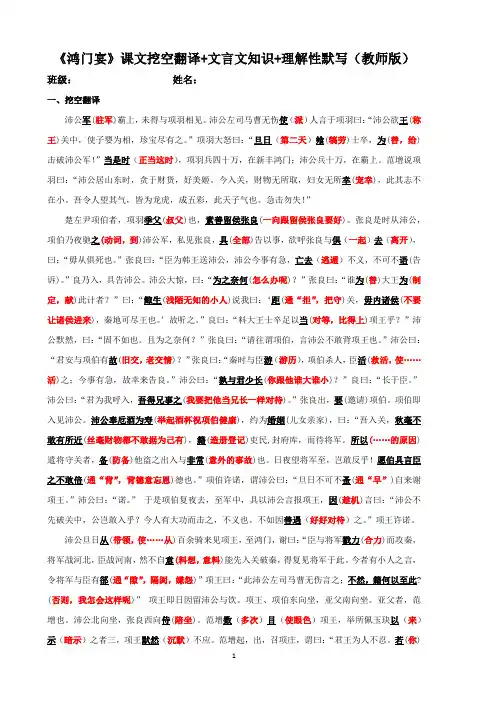

《鸿门宴》课文挖空翻译+文言文知识+理解性默写(教师版)班级:姓名:一、挖空翻译沛公军(驻军)霸上,未得与项羽相见。

沛公左司马曹无伤使(派)人言于项羽曰:“沛公欲王(称王)关中,使子婴为相,珍宝尽有之。

”项羽大怒曰:“旦日(第二天)飨(犒劳)士卒,为(替,给)击破沛公军!”当是时(正当这时),项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。

范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。

今入关,财物无所取,妇女无所幸(宠幸),此其志不在小。

吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。

急击勿失!”楚左尹项伯者,项羽季父(叔父)也,素善留侯张良(一向跟留侯张良要好)。

张良是时从沛公,项伯乃夜驰之(动词,到)沛公军,私见张良,具(全部)告以事,欲呼张良与俱(一起)去(离开),曰:“毋从俱死也。

”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去(逃遁)不义,不可不语(告诉)。

”良乃入,具告沛公。

沛公大惊,曰:“为之奈何(怎么办呢)?”张良曰:“谁为(替)大王为(制定,献)此计者?”曰:“鲰生(浅陋无知的小人)说我曰:‘距(通“拒”,把守)关,毋内诸侯(不要让诸侯进来),秦地可尽王也。

’故听之。

”良曰:“料大王士卒足以当(对等,比得上)项王乎?”沛公默然,曰:“固不如也。

且为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。

”沛公曰:“君安与项伯有故(旧交,老交情)?”张良曰:“秦时与臣游(游历),项伯杀人,臣活(救活,使……活)之;今事有急,故幸来告良。

”沛公曰:“孰与君少长(你跟他谁大谁小)?”良曰:“长于臣。

”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之(我要把他当兄长一样对待)。

”张良出,要(邀请)项伯。

项伯即入见沛公。

沛公奉卮酒为寿(举起酒杯祝项伯健康),约为婚姻(儿女亲家),曰:“吾入关,秋毫不敢有所近(丝毫财物都不敢据为己有),籍(造册登记)吏民,封府库,而待将军。

所以(……的原因)遣将守关者,备(防备)他盗之出入与非常(意外的事故)也。

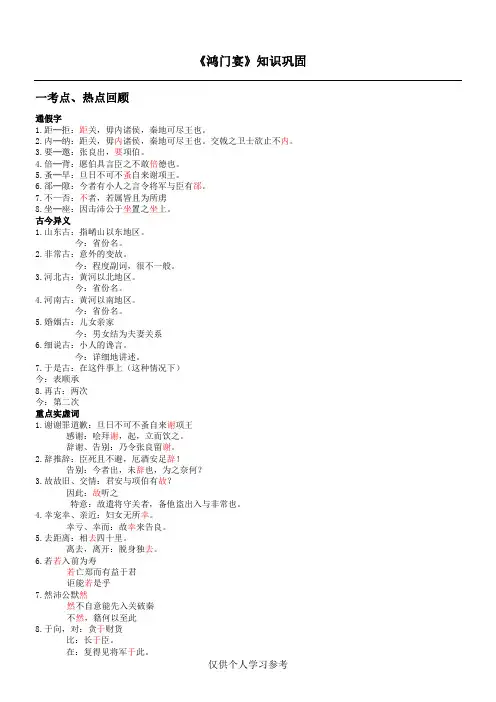

《鸿门宴》知识巩固一考点、热点回顾通假字1.距─拒:距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。

2.内─纳:距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。

交戟之卫士欲止不内。

3.要─邀:张良出,要项伯。

4.倍─背:愿伯具言臣之不敢倍德也。

5.蚤─早:旦日不可不蚤自来谢项王。

6.郤─隙:今者有小人之言令将军与臣有郤。

7.不—否:不者,若属皆且为所虏8.坐─座:因击沛公于坐置之坐上。

古今异义1.山东古:指崤山以东地区。

今:省份名。

2.非常古:意外的变故。

今:程度副词,很不一般。

3.河北古:黄河以北地区。

今:省份名。

4.河南古:黄河以南地区。

今:省份名。

5.婚姻古:儿女亲家今:男女结为夫妻关系6.细说古:小人的谗言。

今:详细地讲述。

7.于是古:在这件事上(这种情况下)今:表顺承8.再古:两次今:第二次重点实虚词1.谢谢罪道歉:旦日不可不蚤自来谢项王感谢:哙拜谢,起,立而饮之。

辞谢、告别:乃令张良留谢。

2.辞推辞:臣死且不避,厄酒安足辞!告别:今者出,未辞也,为之奈何?3.故故旧、交情:君安与项伯有故?因此:故听之特意:故遣将守关者,备他盗出入与非常也。

4.幸宠幸、亲近:妇女无所幸。

幸亏、幸而:故幸来告良。

5.去距离:相去四十里。

离去,离开:脱身独去。

6.若若入前为寿若亡郑而有益于君讵能若是乎7.然沛公默然然不自意能先入关破秦不然,籍何以至此8.于向,对:贪于财货比:长于臣。

在:复得见将军于此。

9.因就此:不如因而善遇之。

就、于是:项王即日因留沛公与饮。

趁势、趁机:因击沛公于坐,杀之。

依靠、凭借:因人之力而敝之10.为任,做:使子婴为相。

替,给:为击破沛公军!被:不者,若属皆且为所虏!制定:谁为大王为此计者处理对付:为之奈何作为:军中无以为乐。

是:如今人方为刀俎,我为鱼肉。

句末语气词:何辞为?11.之到:项伯乃夜驰之沛公军。

代词,这:为之奈何?取消句子的独立性:愿伯具言臣之不敢倍德也。

结构助词,的:今者有小人之言。

助词,衬字,无义:珍宝尽有之。

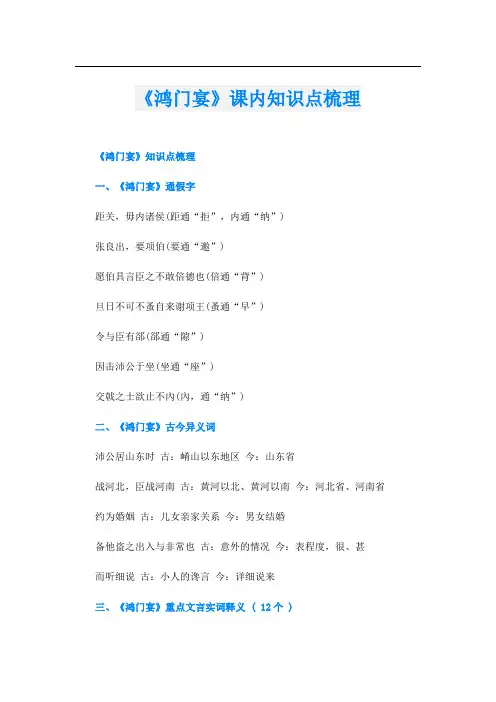

《鸿门宴》课内知识点梳理《鸿门宴》知识点梳理一、《鸿门宴》通假字距关,毋内诸侯(距通“拒”,内通“纳”)张良出,要项伯(要通“邀”)愿伯具言臣之不敢倍德也(倍通“背”)旦日不可不蚤自来谢项王(蚤通“早”)令与臣有郤(郤通“隙”)因击沛公于坐(坐通“座”)交戟之士欲止不內(內,通“纳”)二、《鸿门宴》古今异义词沛公居山东时古:崤山以东地区今:山东省战河北,臣战河南古:黄河以北、黄河以南今:河北省、河南省约为婚姻古:儿女亲家关系今:男女结婚备他盗之出入与非常也古:意外的情况今:表程度,很、甚而听细说古:小人的谗言今:详细说来三、《鸿门宴》重点文言实词释义 ( 12个 )沛公军霸上:名词作动词,驻扎。

从此道至吾军:名词,军营。

初一交战,操军不利:名词,军队。

勇冠三军:名词,军队的编制单位。

2.击忽击忽失:动词,攻击,攻打。

因击沛公于坐:动词,杀。

秦王不肯击缶:动词,敲打,敲击。

相如持其璧睨柱,欲以击柱:名词,碰撞。

3.内毋内诸候:内,通“纳”,动词,接纳。

帘内掷一纸出:名词,里面,与“外”相对。

内无法家弼士:名词作状语,在内部。

色厉内荏:名词,内心,心里。

4.如劳苦而功高如此:动词,像。

沛公起如厕:动词,往、去。

固不如也:动词,及、比得上愿伯具言臣之不敢倍德也:动词,通“背”,违背。

每逢佳节倍思亲:副词,愈加。

6.谢旦日不可不蚤自来谢项王:动词,道歉,谢罪。

乃令张良留谢:动词,辞别。

哙拜谢,起,立而饮之:动词,感谢。

7.意然不自意:动词,料想、意料、估计。

其意常在沛公也:名词,心意、意图。

臣观大王无意偿赵王城邑:名词,意思。

宾客意少舒,稍稍正坐:名词,神态,神情。

8.坐项王、项伯东向坐:动词,坐下。

因击沛公于坐:坐,通“座”,名词,座位。

坐北朝南:动词,坐落,指位置所在。

停车坐爱枫林晚:介词,因为。

9.举杀人如不能举:副词,尽。

举所佩玉以示之者三:动词,举起。

今亡亦死,举大计亦死:动词,举行、施行。

举不胜举:动词,列举、举出。

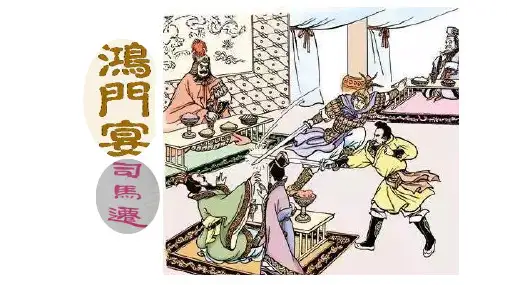

课内文言文沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。

今者有小人之言,令将军与臣有郤……。

”项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之;不然,籍何以至此?”项王即日因留沛公与饮。

项王、项伯东向坐,亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐,张良西向侍。

范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。

范增起,出,召项庄,谓曰:“君王为人不忍。

若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。

不者,若属皆且为所虏。

”庄则入为寿。

寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。

”项王曰:“诺。

”项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼.蔽沛公,庄不得击。

于是张良至军门见樊哙。

樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。

”哙即带剑拥盾入军门。

交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。

项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。

”项王曰:“壮士,赐之卮酒。

”则与斗卮酒。

哙拜谢.,起,立而饮之。

项王曰:“赐之彘肩。

”则与一生彘肩。

樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。

项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举.,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。

’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来。

故遣将守关者,备他盗出入与非常也。

劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。

此亡秦之续.耳,窃为大王不取也。

项王未有以应,曰:“坐。

”樊哙从良坐。

坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。

沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。

《聊聊〈鸿门宴〉的文言知识点》嘿,朋友!今天咱来唠唠《鸿门宴》的文言知识点。

这《鸿门宴》啊,那可是老有名了。

先说说里面的实词吧。

啥是实词呢?就是有实际意义的词呗。

像“沛公军霸上”里的“军”,可不是现在说的军队那个意思哦,这里是“驻军”的意思。

你看,这古人用词多有意思。

还有“沛公欲王关中”的“王”,是“称王”的意思。

这些实词啊,你得好好记住,不然读文言文的时候就容易蒙圈。

再说说虚词。

虚词就是没啥实际意义,但是又很重要的词。

比如说“之”“而”“以”啥的。

在《鸿门宴》里,“之”字出现得可多了。

“项伯乃夜驰之沛公军”,这里的“之”是“到”的意思。

还有“今者有小人之言”,这里的“之”就是“的”的意思。

虚词虽然不好记,但是你多读几遍课文,慢慢就能体会到它们的用法了。

然后呢,还有特殊句式。

啥是特殊句式呢?就是跟咱现在说话不一样的句式。

比如说“此天子气也”,这是个判断句。

“沛公军霸上”,这是个省略句,省略了“于”,应该是“沛公军于霸上”。

这些特殊句式啊,你得好好分析分析,不然翻译的时候就容易出错。

还有词类活用。

这个可好玩了。

比如说“项伯杀人,臣活之”,这里的“活”是“使……活”的意思,是动词的使动用法。

“吾得兄事之”,这里的“兄”是“像兄长一样”,是名词作状语。

词类活用让文言文变得更加生动有趣。

《鸿门宴》里的文言知识点可多了,咱得慢慢琢磨。

你要是把这些知识点都掌握了,读文言文就不在话下啦。

下次再看到文言文,你就不会头疼了,说不定还能读出点乐趣来呢。

高一语文鸿门宴所有知识点鸿门宴是中国历史上著名的事件之一,发生在公元前206年,也被称为“韩信挟天子以令诸侯”。

这场宴会的主要参与者有刘邦、项羽、韩信等人,也是中国历史上权谋斗争的经典之一。

通过对鸿门宴的研究,我们可以了解中国古代的政治制度、人物传记、文学作品等多个方面的知识点。

首先,鸿门宴让我们了解到中国古代的政治制度和权谋斗争。

刘邦和项羽是鸿门宴的两位主要人物,他们分别代表了汉朝和楚汉之间的矛盾与较量。

刘邦是汉朝的创立者,他以农民起义的方式推翻了秦朝的统治,建立了新的政权。

而项羽则代表了楚国的利益,他是兵家大师,曾经是楚军的主帅。

鸿门宴是刘邦和项羽之间的一次权谋斗争,是他们智慧和胆识的角逐。

通过对鸿门宴的了解,我们可以更好地了解中国古代的政治制度和权谋斗争的方式。

其次,鸿门宴对于了解古代人物传记也非常重要。

在鸿门宴中,除了刘邦和项羽外,还有一个重要的角色是韩信。

韩信是刘邦的重要将领,也是历史上有名的军事家和政治家。

他的才华和智慧在鸿门宴中得到了充分展示。

他利用了农民起义的机会,通过向刘邦建议采取诱敌深入的方式,成功地搬起了石头砸了自己的脚。

鸿门宴中的韩信形象丰满鲜活,对我们了解他的传记和人物形象提供了重要参考。

再次,鸿门宴还与中国古代文学作品有着紧密的联系。

在中国的古代文学作品中,鸿门宴被多次描绘和引用。

其中最为著名的就是汉代作家班固所著的《汉书》。

在《汉书》中,班固详细记载了鸿门宴的过程和事件,生动形象地描绘了刘邦、项羽和韩信等人的形象。

通过对《汉书》的阅读,我们可以更好地理解鸿门宴这一历史事件,并对古代文学作品有更深入的了解。

最后,鸿门宴的故事也与中国古代文化有着密切的联系。

鸿门宴的故事成为了中国文化中的经典之一,被多次诗词歌赋引用和描绘。

例如唐代诗人刘禹锡所作的《陋室铭》中就有“鸿门宴”的引用。

这些诗词歌赋不仅使我们更加了解了鸿门宴的内涵,也丰富了中国古代文化的内涵。

通过对鸿门宴的研究和了解,我们可以更好地理解中国古代文化的奥妙和博大精深。

高考鸿门宴知识点在中国古代历史上,鸿门宴被认为是一个非常重要的历史事件,它对中国历史产生了深远的影响。

在高考中,了解鸿门宴的相关知识点是非常重要的,因为它经常出现在历史科目的考试中。

本文将着重讨论鸿门宴的背景、过程和影响。

一、背景鸿门宴发生在公元前206年,当时的中国正处于战国时期的末期,秦国是七个国家中最强大的国家。

秦始皇帝统一了六国后,开始了秦朝的建立。

然而,秦朝的统治并不受到其他国家的认同和接受,引起了其他国家的担忧和反抗。

这种紧张局势最终导致了鸿门宴的发生。

二、过程鸿门宴是项羽和刘邦之间的一场会晤,项羽是楚国的霸主,而刘邦是汉国的首领。

会晤地点选在鸿门,宴会是项羽为刘邦而设,期望能以这样的方式解决当时的争端。

然而,这场宴会实际上是项羽的陷阱,他设法诱使刘邦上钩,以便消灭刘邦及其势力。

鸿门宴的关键时刻出现在宴会上,当时刘邦被项羽的亲信严氏女子勾引,不得不冒着被杀的风险逃离汉军。

在逃走的路上,刘邦甚至不惜舍弃了自己的马,仅凭一匹骡子逃跑。

这一幕给刘邦增添了许多传奇色彩,成为后来刘邦治国的坚定根基。

三、影响鸿门宴的发生对中国历史产生了深远的影响。

首先,它标志着刘邦与项羽之间的斗争的高潮。

刘邦的逃脱使得后来他能够发展自己的势力,最终击败项羽,并建立西汉朝,成为中国历史上非常重要的皇帝。

其次,鸿门宴也揭示了项羽对刘邦的轻敌和低估。

项羽为了争夺中原的霸权而毫不犹豫地陷害刘邦,但适得其反,刘邦因此得以坚定他的决心,并最终实现胜利。

最后,鸿门宴也是中国历史上一段关于智慧和勇气的传奇故事。

刘邦在生死存亡的关卡上抉择智慧和果敢,最终击败了强大的对手。

这个故事一直被后人传颂,在中国历史和文化中具有重要的地位。

总结鸿门宴是历史上一个非常重要的事件,它不仅影响了中国古代历史的走向,也成为后来社会制度和文化发展的基石。

在高考中,了解鸿门宴的背景、过程和影响,对于理解中国历史的发展具有重要意义。

希望本文能够帮助广大考生更好地掌握这个知识点,并应用到高考的历史科目中。

课内文言文复习2:《鸿门宴》

自主学习:整理归难文言知识

一.实词

1、通假字

1.距关,毋内诸侯。

2.张良出,要项伯

3.愿伯具言臣之不敢倍德也

4.旦日不可不蚤自来谢项王

5.不者,若属皆且为所虏

6.交戟之卫士欲止不内

7.项王则受璧,置之坐上

8.令将军与臣有郤

2.词类活用

(1)沛公军霸上(2)沛公欲王关中

(3)藉吏民,封府库(4)道芷阳间行

(5)范增数目项王(6)先破秦入咸阳者王之

(7)寿毕,请以剑舞(8)刑人如恐不胜

(9)沛公已去,间至军中(10)项伯乃夜驰之沛公军(11)吾得兄事之(12)常以身翼蔽沛公

(13)头发上指,目眦尽裂(14)素善留侯张良

(15)项伯杀人,臣活之(16)沛公旦日从百余骑来见项王(17)交戟之卫士欲止不内(18)拔剑撞而破之

3.古今异义1. 沛公奉卮酒为寿,约为婚姻。

古义:今义:。

2. 备他盗之出入与非常也。

古义:。

今义:。

3. 而听细说。

古义:。

今义:。

4. 沛公居山东时。

古义:今义:。

5. 将军战河北,臣战河南。

古义:今义:

4.、一词多义

为

人为刀俎,我为鱼肉使子婴为相

窃为大王不取也军中无以为乐

谁为大王为此计且为之奈何

何辞为为击破沛公军

故

故听之君安与项伯有故

故遣将守关者

辞

卮酒安足辞未辞也

大礼不辞小让

如

杀人如不能举,刑人如恐不胜沛公起如厕

沛公默然,曰:“固不如也。

”

去

亡去不义相去四十里

胜

刑人如恐不胜沛公不胜杯杓

二.虚词

以

①具告以事②籍何以至此

③举所佩玉玦以示之者三④还军霸上,以待项王

且

①臣死且不避,卮酒安足辞②若属皆且为所虏

③且为之奈何

于

①长于臣②沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰

③樊哙覆其盾于地

然

①然不自意②不然③项王默然不应

三.句式

(1)

1.吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。

2.楚左尹项伯者,项羽季父也。

3.今人有大功而击之,不义也。

4.亚父者,范增也。

5.沛公之参乘樊哙者也。

6.此亡秦之续耳。

7.人方为刀俎,我为鱼肉。

8.夺项王天下者必沛公也。

9.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

(2)

具告以事得复见将军于此(3)

籍何以至此大王来何操沛公安在

(4)

若属皆且为所虏(“为所”表示)

(5)省略句

1.为击(省介词宾语“之”) 破沛公军

2.加彘肩(省略状语“于盾”) 上四.名句成语集锦

劳苦而功高如此(劳苦功高) 秋毫不敢有所近(秋毫无犯)

项庄舞剑,意在沛公人为刀俎,我为鱼肉

大行不顾细谨,大礼不辞小让

五.合作探究:翻译句子

1. 杀人如不能举,刑人如恐不胜。

2. 所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

3. 吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。

4. 所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

5. 愿伯具言臣之不敢倍德也。

参考答案

一.实词

1.通假字1. ①距,通“拒”,把守。

②内,通“纳”,接纳,进入。

2. 要,通“邀”,邀请。

3.

倍,通“背”,违背。

4. 蚤,通“早”,早些。

5. 不,通“否”。

6.(内通“纳”)7.(坐通“座”)

8.卻,通“隙”,隔阂,嫌怨。

2.词类活用(1)句中的“军”,意思为“驻扎”、(2)句中的“王”义为“称王”;(3)句中的

“籍”义为“登记造册”、(4)句中的“道”“义为取道”;(5)“目”义为“以目示意”;(6)“王

之”,就是“使他为王”。

(7)句中的“寿”活用为动词“祝寿”。

(8)句中的“刑”义为“用刀

刺割”、(9)“间”,从小路,表示动作行为的处所。

(10)“夜”,在夜里,表示动作行为发生的

时间;(11)“兄”,像对待兄长一样,表示对待人或事物的态度、方式;(12)“翼”,像鸟张开

翅膀一样,表示动作行为的特征状态;(13)“上”,向上,表示动作行为的趋向。

(14)这里作

“跟……交好”解,用作了动词。

(15)“使……活”、(16)“使……跟从”、(17)“使……破”、

(18)“使……止”。

3.古今异义

1. 婚姻。

古义:婚姻,古义儿女亲家,女方之父为婚,男方之父为姻。

今义:结婚的事,因结婚而产生的夫妻关系。

2. 非常古义:意外的变故。

今义:副词,很。

3. 细说古义:小人的谗言。

今义:详细说来。

4. 山东古义:崤山以东。

今义:山东省。

5.河北,河南古义:黄河以北、以南。

今义:分别指河北省和河南省

4.、一词多义

为人为刀姐,我为鱼肉动词,是,使子婴为相动词,做,担当,

窃为大王不取也动词,认为,军中无以为乐动词,做

谁为大王为此计动词,出,制定,且为之奈何动词,对付,何辞为句末语气词,呢,为击破沛公军介词,替,给,

故故听之连词,所以)君安与项伯有故形容词,旧时,此指交情)故遣将守关者副词,特意)

辞卮酒安足辞(推辞,不接受)未辞也(告辞,辞别)大礼不辞小让(讲究,计较)如杀人如不能举,刑人如恐不胜(好像)沛公起如厕(往,到……去)

沛公默然,曰:“固不如也。

”(比得上)

去亡去不义(离开,动词) 相去四十里(距离,动词)

胜刑人如恐不胜(尽,形容词) 沛公不胜杯杓(禁得起,动词)

二.虚词

以①具告以事(介词,把) ②籍何以至此(介词,凭)③(介词,拿) ④(表目的连词,来)

且①(副词,尚且) ②(副词,将要) ③(副词,况且)

于①(介词,比)②(介词,对,向) ③(介词,在)

然①(然而,连词) ②(这样,代词) ③(……的样子,形容词的词尾)

三.句式

(1)判断句(2)倒装句具告以事(介词结构后置) 得复见将军于此(介词结构后置) 籍何以至此(疑问代词作宾词前置)大王来何操(疑问代词作宾语前置)

沛公安在(疑问代词作宾语前置)

(3)被动句若属皆且为所虏(“为所”表示)(4)省略句

1.为击(省介词宾语“之”) 破沛公军

2.加彘肩(省略状语“于盾”) 上。