高考语文(苏教版)一轮复习课内文言文精练附解析 师说

- 格式:doc

- 大小:110.50 KB

- 文档页数:8

《师说》一、默写闯关(一)挖空练习《师说》韩愈古之学者必有师。

师者,所以传道()业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫()知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也。

位卑则足羞,官盛则近()。

呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿。

今其智乃反不能及,其可怪也()!圣人无常师。

孔子师()子、()弘、师襄、老聃。

()子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子(),年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余()其能行古道,作《师说》以()之。

附:记忆导图将易写错的字每个写3遍受庸谀欤郯苌郯蟠嘉贻(二)情境默写1.【2024·江苏镇江·三模】中国古人善于在小与大的思辨中获得启示。

司马迁《屈原列传》中用“()”寓意言小旨大,韩愈《师说》中用“()”批评了舍大择小的现象。

2.【2024·陕西榆林·三模】古代圣贤寻访各类大师,博览群书,终成一代贤人,《师说》中表达圣贤人没有固定的老师的是“()”,韩愈通过“()”的事例进行佐证。

3.【2024·安徽安庆·三模】在《师说》中,韩愈列举孔子以郯子之徒为师,以“(),()”诠释了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的原因。

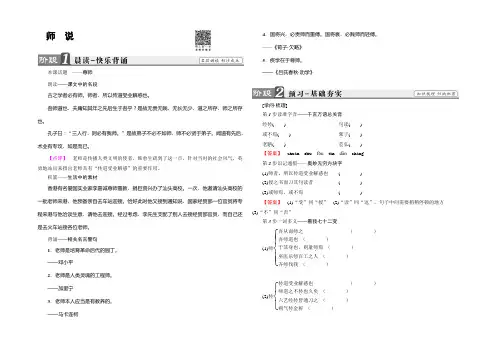

师说本课话题——尊师朗读——课文中的名段古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

孔子曰:“三人行,则必有我师。

”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

【点评】老师是传播人类文明的使者,韩愈生疏到了这一点,针对当时的社会风气,英勇地站出来指出老师具有“传道受业解惑”的重要作用。

积累——生活中的素材香港有名爱国实业家李嘉诚尊师重教,捐巨资兴办了汕头高校。

一次,他邀请汕头高校的一批老师来港,他预备亲自去车站迎接。

恰好此时他又接到通知说,国家经贸部一位官员将专程来港与他洽谈生意,请他去迎接。

经过考虑,李先生支配了别人去接经贸部官员,而自己还是去火车站接各位老师。

背诵——相关名言警句1.老师是培育革命后代的园丁。

——邓小平2.老师是人类灵魂的工程师。

——加里宁3.老师本人应当是有教养的。

——马卡连柯4.国将兴,必贵师而重傅。

国将衰,必贱师而轻傅。

——《荀子·欠略》5.疾学在于尊师。

——《吕氏春秋·劝学》[学问·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音经传.() 句读.()或不.焉() 郯.子()老聃.() 苌.弘()【答案】zhuàn dòu fǒu tán dān cháng第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)师者,所以传道受业解惑也()(2)授之书而习其句读者()(3)或师焉,或不焉()【答案】(1)“受”同“授”(2)“读”同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方(3)“不”同“否”第3步一词多义——看我七十二变(1)师⎩⎪⎨⎪⎧吾从而师.之()吾师.道也()于其身也,则耻师.焉()巫医乐师.百工之人()齐师.伐我()(2)传⎩⎨⎧传.道受业解惑也()师道之不传.也久矣()六艺经传.皆通习之()朔气传.金柝()(3)道⎩⎪⎨⎪⎧其闻道.也固先乎吾 ( )道.相像也 ( )会天大雨,道.不通 ( )策之不以其道.( )不足为外人道.也 ( )既加冠,益慕圣贤之道.( )(4)惑⎩⎨⎧所以传道受业解惑.也 ( )妖言惑.众 ( )于其身也,则耻师焉,惑.矣 ( )惑.而不从师 ( )(5)之⎩⎨⎧人非生而知之.者 ( )师道之.不传也久矣 ( )古之.圣人 ( )句读之.不知 ( )(6)其⎩⎪⎨⎪⎧其.闻道也固先乎吾 ( )非吾所谓传其.道解其惑者也 ( )其.皆出于此乎 ( )其.可怪也欤 ( )爱其.子,择师而教之 ( )(7)则⎩⎨⎧位卑则.足羞,官盛则近谀 ( )于其身也,则.耻师焉 ( )此则.岳阳楼之大观也 ( )(8)乎⎩⎨⎧生乎.吾前 ( )其闻道也亦先乎.吾 ( )夫庸知其年之先后生于吾乎.( )【答案】 (1)名词的意动用法,以……为师/动词,学习/动词,从师学习/名词,有特地技艺的人/名词,军队(2)动词,传授/动词,流传/zhuàn ,名词,传记,解释六经的著作/动词,传送,传递(3)名词,道理,这里指儒家之道/名词,道德学问/名词,道路/名词,方法/动词,说,谈论/名词,学说(4)名词,怀疑/动词,使迷惑/形容词,糊涂/动词,有了怀疑(5)代词,指代道理/助词,用在主谓之间,取消句子的独立性/助词,的/助词,宾语前置的标志(6)代词,他/指示代词,那些/语气副词,表揣测,或许/语气副词,表示反诘,多么/代词,他的(7)副词,就/连词,表转折/副词,是,表推断(8)介词,相当于“于”,在/介词,相当于“于”,比/语气词,用在句末,表示反诘。

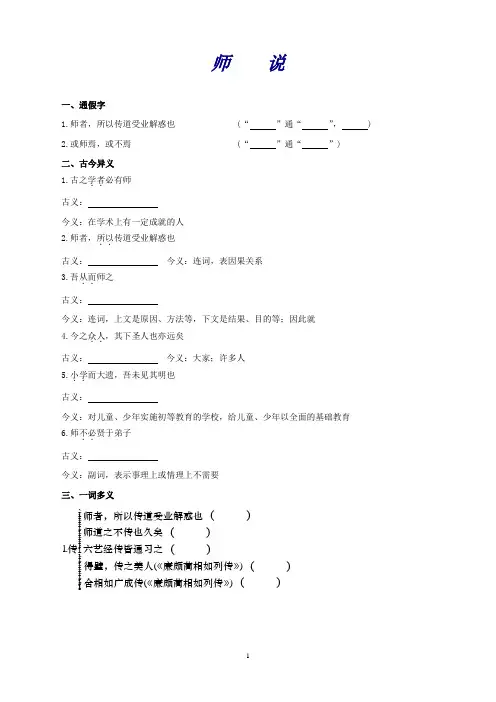

师 说一、通假字1.师者,所以传道受业解惑也(“ ”通“ ”, ) 2.或师焉,或不焉(“ ”通“ ”)二、古今异义1.古之学者..必有师 古义:今义:在学术上有一定成就的人2.师者,所以..传道受业解惑也 古义: 今义:连词,表因果关系3.吾从而..师之 古义:今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就4.今之众人..,其下圣人也亦远矣 古义: 今义:大家;许多人5.小学..而大遗,吾未见其明也 古义:今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育6.师不必..贤于弟子 古义:今义:副词,表示事理上或情理上不需要三、一词多义 ()()()()()1.()()ìïïïïïïïïíïïïïïïïïî师者,所以传道受业解惑也 师道之不传也久矣 传六艺经传皆通习之 得璧,传之美人《廉颇蔺相如列传》 舍相如广成传《廉颇蔺相如列传》()()()()()()() ()( )() 2.()()()()惑而不从师 民弗从也《曹刿论战》 弟走从军阿姨死《琵琶行并序》 其印为予群从所得《活板》 从从余问古事《项脊轩志》 指从此以往十五都予赵《廉颇蔺相如列传》 于是从散约败《过秦论》樊哙从良坐《鸿门宴》 ()ìïïïïïïïïïïïïïïíïïïïïïïïïïïïïïî ()()()()()()3.()ìïïïïïïïïïïíïïïïïïïïïïî古之学者必有师 巫医乐师百工之人 孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃 师吾师道也或师焉,或不焉十年春,齐师伐我《曹刿论战》()()()()()()4.()()()ìïïïïïïïïïïíïïïïïïïïïïî师者,所以传道受业解惑也 师道之不传也久矣 彼与彼年相若也,道相似也 道有碑仆道《游褒禅山记》策之不以其道《马说》从郦山下,道芷阳间行《鸿门宴》()()()5.()ìïïïïíïïïïî于其身也,则耻师焉 则三人行,则必有我师 此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》()()()()6.()ìïïïïïïíïïïïïïî师者,所以传道受业解惑也 其闻道也固先乎吾 也君美甚,徐公何能及君也《邹忌讽齐王纳谏》 其可怪也欤 四、词类活用(一)名词的活用1.名词作动词(1)吾师.道也 () (2)其下.圣人也亦远矣 () 2.名词作状语则群.聚而笑之( ) 3.名词的意动用法吾从而师.之( )(二)形容词的活用1.形容词作名词(1)小.学而大.遗( )(2)吾未见其明.也( )(3)是故圣.益圣,愚.益愚( )(4)师者,所以传道受业解惑.也( )(5)位卑.则足羞,官盛.则近谀( )2.形容词作动词(1)惑.而不从师( )(2)位卑则足羞.( )3.形容词的意动用法而耻.学于师( )五、判断下列文言文句式的类型并翻译1.师者,所以传道受业解惑也。

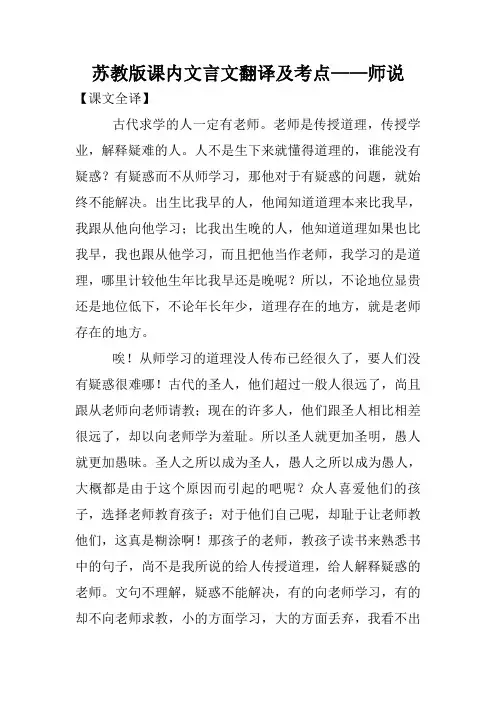

苏教版课内文言文翻译及考点——师说【课文全译】古代求学的人一定有老师。

老师是传授道理,传授学业,解释疑难的人。

人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑而不从师学习,那他对于有疑惑的问题,就始终不能解决。

出生比我早的人,他闻知道道理本来比我早,我跟从他向他学习;比我出生晚的人,他知道道理如果也比我早,我也跟从他学习,而且把他当作老师,我学习的是道理,哪里计较他生年比我早还是晚呢?所以,不论地位显贵还是地位低下,不论年长年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

唉!从师学习的道理没人传布已经很久了,要人们没有疑惑很难哪!古代的圣人,他们超过一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的许多人,他们跟圣人相比相差很远了,却以向老师学为羞耻。

所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。

圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因而引起的吧呢?众人喜爱他们的孩子,选择老师教育孩子;对于他们自己呢,却耻于让老师教他们,这真是糊涂啊!那孩子的老师,教孩子读书来熟悉书中的句子,尚不是我所说的给人传授道理,给人解释疑惑的老师。

文句不理解,疑惑不能解决,有的向老师学习,有的却不向老师求教,小的方面学习,大的方面丢弃,我看不出他们有什么明智的呢。

巫医,乐师及各种工匠,不以互相学习为耻。

士大夫这类人中,如有人称人家为老师,称自己为学生,这些人就聚集在一起朝笑他。

问那些嘲笑者,他们就说:那个人与某个年龄相近,修养和学业也差不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低的人为师,那是很使人丢脸的事,称官位高的人为师就近于谄媚。

啊!从师学习的道理不能恢复,由此就可以知道了。

巫医、乐师及各种工匠,士大夫之族是不屑与他们并列的,现在士大夫们的智慧反而赶不上他们。

这不是很奇怪的事么!圣人没有固定的老师,孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聘为师。

郯子这一类人,他们的品德才能当然赶不上孔子。

孔子说:几个人走在一起,其中就一定有我的老师。

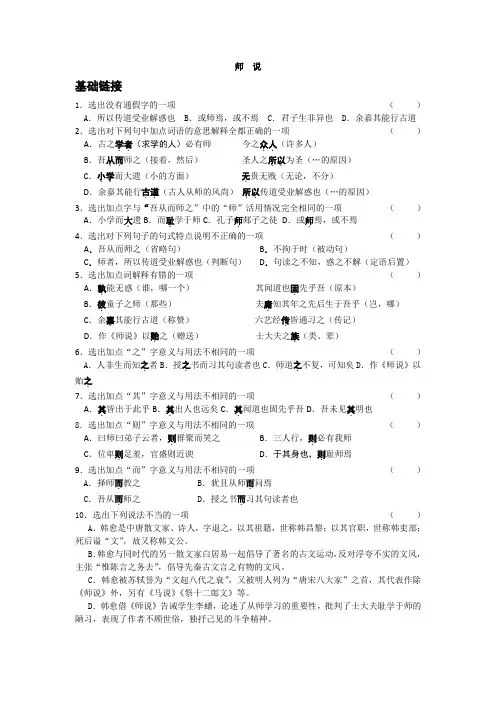

师说基础链接1.选出没有通假字的一项() A.所以传道受业解惑也B.或师焉,或不焉C.君子生非异也 D.余嘉其能行古道2.选出对下列句中加点词语的意思解释全都正确的一项()A.古之学者..(许多人)..(求学的人)必有师今之众人B.吾从而..为圣(…的原因)..师之(接着,然后)圣人之所以C.小学..而大遗(小的方面)无.贵无贱(无论,不分)D.余嘉其能行古道..传道受业解惑也(…的原因)..(古人从师的风尚)所以3.选出加点字与“吾从而师之”中的“师”活用情况完全相同的一项()A.小学而大.遗B.而耻.学于师C.孔子师.郯子之徒D.或师.焉,或不焉4.选出对下列句子的句式特点说明不正确的一项()A.吾从而师之(省略句)B.不拘于时(被动句)C.师者,所以传道受业解惑也(判断句)D.句读之不知,惑之不解(定语后置)5.选出加点词解释有错的一项()A.孰.能无惑(谁,哪一个)其闻道也固.先乎吾(原本)B.彼.童子之师(那些)夫庸.知其年之先后生于吾乎(岂,哪)C.余嘉.其能行古道(称赞)六艺经传.皆通习之(传记)D.作《师说》以贻.之(赠送)士大夫之族.(类、辈)6.选出加点“之”字意义与用法不相同的一项()A.人非生而知之.者B.授之.书而习其句读者也C.师道之.不复,可知矣D.作《师说》以贻之.7.选出加点“其”字意义与用法不相同的一项()A.其.皆出于此乎B.其.出人也远矣C.其.闻道也固先乎吾D.吾未见其.明也8.选出加点“则”字意义与用法不相同的一项()A.曰师曰弟子云者,则.群聚而笑之B.三人行,则.必有我师C.位卑则.足羞,官盛则近谀D.于其身也,则.耻师焉9.选出加点“而”字意义与用法不相同的一项()A.择师而.教之B.犹且从师而.问焉C.吾从而.师之D.授之书而.习其句读者也10.选出下列说法不当的一项() A.韩愈是中唐散文家、诗人,字退之,以其祖籍,世称韩昌黎;以其官职,世称韩吏部;死后谥“文”,故又称韩文公。

必修上册(一)《劝学》《师说》> <单篇梳理2师说微点夯实通读全文,解释加颜色的词语。

(第1段)古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻①( )道也固②( )先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从③( )而师之。

吾师道也,夫庸④( )知其年之先后生于吾乎?是故⑤( )无⑥( )贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

知道,懂得本来跟随表示反问语气,相当于“岂”因此,所以没有(第2段)嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且①( )从师而问焉②( );今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益③( )圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其④( )皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身⑤( )也,则耻⑥( )师焉,惑⑦( )矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗⑧( ),吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族⑨( ),曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

尚且,还代词,相当于“之”更加,越发表示推测,相当于“大概”自己意动用法,以……为耻糊涂丢弃类问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿⑩( ),今其智乃⑪( )反不能及,其⑫( )可怪也欤!不与同列,意思是看不起竟表示反问语气,相当于“难道”。

一说,表感叹语气,真是(第3段)圣人无常①( )师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

郯子之徒②( ),其贤不及③( )孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(第4段)李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通①( )习之,不拘于时②( ),学于余。

余嘉③( )其能行古道,作《师说》以贻④( )之。

1. 下边句子中没有通假字的一项是()A.师者,所以传道受业解惑也B.夫庸知其年之先后生于吾乎C.或师焉,或不焉D.授之书而习其句读者【解析】A项,“受”同“授”。

C项,“不”同“否”。

D项,“读”同“逗”。

【答案】 B2.下列句子中加点词的解释,不.正确的一项是()A.作《师说》以贻.之贻:赠送B.不耻相师.师:老师C.师道.之不传也久矣道:道理D.其闻.道也亦先乎吾闻:得知【解析】B项,师:动词,学习。

【答案】 B3.下列句子中加点的词,古今意义相同的一句是()A.古之学者..必有师B.闻道有先后..,术业有专攻C.其闻道也固先乎吾,吾从而..师之D.今之众人..,其下圣人也亦远矣【解析】A项,学者:古义,求学的人;今义,在学术上有一定成就的人。

C项,从而:古义,两个词,“从”是“跟从”的意思,“而”是连词;今义,连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。

D项,众人:古义,一般人;今义,大家,许多人。

【答案】 B4.下列对意动用法归类正确的一项是()①巫医乐师百工之人,不耻.相师②孔子师.郯子、苌弘、师襄、老聃③且庸人尚羞.之,况于将相乎 ④登泰山而小.天下 ⑤邑人奇.之 ⑥稍稍宾客..其父 ⑦粪土..当年万户侯 A .①③④⑤/②⑥⑦B .①②⑥⑦/③④⑤C .①⑤②⑦/③④⑥D .①②③⑥/⑦④⑤【解析】 ①③④⑤中的“耻”“羞”“小”“奇”是形容词的意动用法。

②⑥⑦中的“师”“宾客”“粪土”是名词的意动用法。

【答案】 A5.名句默写。

(1)师者,____________________________________________________。

(2)吾师道也,__________________________________________________。

(3)位卑则足羞,_______________________________________________。

(4)________________,________________,如是而已。

《师说》同步训练一、积累与运用。

第一组1.下列各项中,加点字读音全都正确的一项是( )A.近谀.(yú)郯.子(tán)老聃.(dān)师襄.(xiāng)B.子蟠.(fān)苌.弘(cháng)贻.之(yí)句读.(dòu)C.巫.医(wū)经传.(chuán)嗟.乎(jiē)或不.焉(bù)D.愚.人(yǔ)大遗.(yí)而已.(yǐ)解惑.(huò)【答案】A【解析】B项,“蟠”应读“pán”;C项,“传”应读“zhuàn”,“不”应读“fǒu”;D 项,“愚”应读“yú”。

2.下列句子中含有通假字的一组是( )A.夫庸知其年之先后生于吾乎B.师者,所以传道受业解惑也C.非吾所谓传其道解其惑者也D.位卑则足羞,官盛则近谀【答案】B【解析】B项,“受”,通“授”。

3.下列加点词语的解释不正确的一项是( )A.古之学者..必有师学者:求学的人。

B.今之众人..,其下圣人也亦远矣众人:一般人。

C.吾从而..师之从而:跟随(他)。

D.君子不齿..不齿:不值得谈论。

【答案】D【解析】D项,“不齿”,不屑与之同列,羞与为伍。

4.下列对文中有关词语含义的理解,不正确的一项是( )A.句读,古人指文辞的休止和停顿处。

文辞语意已尽处为“句”,未尽而须停顿的地方为“读”。

B.童子,与科举考试中的“童生”意思相同,都指未成年(古代一般是14岁以下)的读书人。

C.小学,古代把研究文字训诂音韵方面的学问叫小学,今天指的是接受最初阶段教育的学校。

D.六艺经传,“六艺”指的是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六部经典,“传”是解释经书的著作。

【答案】B【解析】B项,明清的科举制度,凡是准备参加科举的读书人,不管年龄大小,未考取生员(秀才)资格之前,都称为“童生”或“儒童”。

5.选出与“师者,所以传道受业解惑也”中“所以”意思相同的一项()A.圣人之所以..为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎B.吾所以..为此者,以先国家之急而后私仇也C.夫秦之所以..重楚者,以其有齐也D.彼兵者,所以..禁暴除害也【答案】D【解析】D项中的“所以”和例句中的“所以”都表手段或凭借;A、B、C三项中的“所以”表原因。

师说一、基础夯实第1段1.解释加点的词语。

①所以( )②受( ) ③惑( )④闻( ) ⑤固( )2.用"/"为上段文字中画波浪线的句子断句。

3.翻译画横线的句子。

译文:(第2段)4.解释加点的词语。

①犹且( ) ②益( ) ③所以( )④所谓( )⑤惑( ) ⑥族( )⑦不齿( ) ⑧乃( )⑨其( )⑩彼( )5.用"/"为上段文字中画波浪线的句子断句。

6.翻译画横线的句子。

①译文:②译文:(第3段)7.解释加点的词语。

①师( )②徒( )8.翻译画横线的句子。

译文:(第4段)9.解释加点的词语。

①嘉( ) ②贻( )10.翻译画横线的句子。

译文:二、重点梳理1.通假字①所以传道受业解惑也②或师焉,或不焉2.古今异义词①古之学者必有师②吾从而师之③今之众人,其下圣人也亦远矣④小学而大遗,吾未见其明也⑤师不必贤于弟子3.一词多义1)师①古之学者必有师②吾师道也③吾从而师之④师道之不传也久矣⑤巫医乐师百工之人⑥《烛之武退秦师》2)传①所以传道受业解惑也②师道之不传也久矣③六艺经传皆通习之④朔气传金柝(《木兰诗》)(3)惑①人非生而知之者,孰能无惑②于其身也,则耻师焉,惑矣4)则①于其身也,则耻师焉②三人行,则必有我师③此则岳阳楼之大观也5)道①所以传道受业解惑也(《师说》)②师道之不传也久矣(《师说》)③道相似也(《师说》)④)蜀道之难,难干上青天(《蜀道难》)⑤不足为外人道也(《桃花源记》)⑥道芷阳间行(《鸿门宴》)⑦伐无道,诛暴秦(《陈涉世家》)⑧道不同,不相为谋(《论语·卫灵公》)⑨破灭之道也(《六国论》)6)从①惑而不从师(《师说》)②沛公旦日从百余骑来见项王(《鸿门宴》)③公从之(《烛之武退秦师》)④弟走从军阿姨死(《琵琶行》)⑤樊哙从良坐(《鸿门宴》)⑥从此道至吾军(《鸿门宴》)⑦佯北勿从(《孙子兵法》)⑧从兄、从弟⑨于是从散约败(《过秦论》)4.词类活用①其下圣人也亦远矣②是故圣益圣,愚益愚③小学而大遗④授之书而习其句读者⑤吾从而师之⑥而耻学于师⑦孔子师郯子5.特殊句式例句①师者,所以传道受业解②道之所存,师之所存也③不拘于时④句读之不知,惑之不解⑤而耻学于师⑥师不必贤于弟子6.文化常识(1)授之书而习其句读..者句读:断开句子的知识。

师说

一、通假字

1.师者,所以传道受业解惑也 (“”同“”)

2.句读之不知(“”同“”, )

3.或师焉,或不焉(“”同“”)

二、古今异义

1.古之学者

..必有师

古义:

今义:指在学术上有一定成就的人

2.师者,所以

..传道受业解惑也

古义: 今义:连词,表示因果关系

3.吾从而

..师之

古义:

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就

4.今之众人

..,其下圣人也亦远矣

古义: 今义:大家;许多人

5.小学

..而大遗

古义:

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育

6.是故弟子不必

..不如师

古义:

今义:副词,表示事理上或情理上不需要

三、一词多义

1.师

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩古之学者必有师()师道之不传也久矣()吾从而师之()吾师道也()巫医乐师百工之人()时予方以讨贼督师桂林(《〈黄花岗烈士事略〉序》)()前事不忘,后事之师()

2.传

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩师者,所以传道受业解惑也()师道之不传也久矣()六艺经传皆通习之()朔气传金柝(《木兰诗》)()舍相如广成传(《廉颇蔺相如列传》)()作七十列传(《太史公自序》)()虽以史迁之善传游侠(《〈黄花岗烈士事略〉序》)()

3.道

·

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

师者,所以传道受业解惑也()彼与彼年相若也,道相似也()蜀道之难,难于上青天(《蜀道难》)()策之不以其道(《马说》)()将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦(《陈涉世家》)()从郦山下,道芷阳间行(《鸿门宴》)()人道是、三国周郎赤壁(《念奴娇赤壁怀古》)()来吾道夫先路(《离骚》)() 4.惑

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩人非生而知之者,孰能无惑()于其身也,则耻师焉,惑矣()惑而不从师()故内惑于郑袖,外欺于张仪(《屈原列传》)() 5.无

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩孰能无惑()是故无贵无贱,无长无少()苟富贵,无相忘(《陈涉世家》)()晚来天欲雪,能饮一杯无?(《问刘十九》)()

6.徒

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩郯子之徒,其贤不及孔子()

强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也(《廉颇蔺相如列传》)()水至清则无鱼,人至察则无徒()

故余与同社诸君子,哀斯墓之徒有其石也,而为之记(《五人墓碑记》)()

7.之⎧

⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

⎩

古之学者必有师()

人非生而知之者()

欲人之无惑也难矣()

句读之不知,惑之不解()

作《师说》以贻之()

项伯乃夜驰之沛公军(《鸿门宴》)()君将哀而生之乎(《捕蛇者说》)()

久之,能以足音辨人(《项脊轩志》)()

四、词类活用

(一)名词的活用

1.名词作动词

(1)吾师.道也( )

(2)其下.圣人也亦远矣( )

(3)惑.而不从师( )

(4)师.道之不传也久矣( )

2.名词的意动用法

吾从而师.之/孔子师.郯子

( )

(二)形容词的活用

1.形容词作名词

(1)小.学而大.遗( )

(2)吾未见其明.也( )

(3)是故圣.益圣,愚.益愚( )

2.形容词作动词

位卑则足羞.( )

3.形容词的意动用法

而耻.学于师( )

五、判断下列文言句式的类型并翻译

1.师者,所以传道受业解惑也。

( )

翻译: __________________________________

2.道之所存,师之所存也。

( )

翻译: __________________________________

3.不拘于时。

( )

翻译: __________________________________

4.句读之不知,惑之不解。

( )

翻译: __________________________________

5.而耻学于师。

( )

翻译: __________________________________

6.其闻道也固先乎吾。

( )

翻译: __________________________________

7.今其智乃反不能及。

( )

翻译: __________________________________

8.其下圣人也亦远矣。

( )

翻译: __________________________________

9.夫庸知其年之先后生于吾乎? ( )

翻译: __________________________________

六、语句翻译

1.人非生而知之者,孰能无惑?

翻

译: ______________________________________________________ ________

2.是故圣益圣,愚益愚。

翻

译: _____________________________________________________ ________

3.或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

翻

译: _____________________________________________________ ________

4.闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

翻

译: _____________________________________________________ ________

5.余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

翻

译: _____________________________________________________ ________

答案解析

一、答案:1.受授 2.读逗句子中间需要稍稍停顿的地方 3.不否二、答案:1.求学的人 2.用来……的 3.两个词,动词“从”(跟从)和连词“而”(并且) 4.一般人 5.小的方面学习 6.不一定三、答案:1.名词,老师/动词,从师求学/名词的意动用法,以……为师/动词,学习/名词,有专门特长或技艺的人/名词,军队/名词,榜样

2.chuán,动词,传授/chuán,动词,流传/zhuàn,名词,传记,解释六经的著作/

chuán,动词,传送,传递/zhuàn,名词,传舍,宾馆/zhuàn,名词,传记/zhuàn,动词,作传,写传记

3.名词,主张、思想、学说/名词,道德学问/名词,道路/名词,方法/名词,道义/动词,取道/动词,说,讲/同“导”,引导

4.名词,疑难问题/形容词,糊涂/动词,遇到疑难问题/动词,迷惑,蒙骗

5.动词,没有/连词,无论/副词,同“毋”,不要/用在句末,表疑问语气,可译为“吗”

6.名词,这些人/副词,只,仅仅/名词,同伴/形容词,空

7.结构助词,的/代词,指代知识、道理等/助词,用于主谓之间,取消句子的独立性/助词,宾语前置的标志/代词,他,指代李蟠/动词,到/代词,指代我/在句中调节音节,没有实在意义

四、答案:(一)1.(1)学习(2)低于,不及(3)遇到疑难问题(4)从师求学 2.以……为师

(二)1.(1)小的方面;大的方面(2)高明的地方(3)圣人;愚人 2.感到耻辱 3.以……为耻

五、答案:1.判断句老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

2.判断句道存在的地方,就是老师存在的地方。

3.被动句不被(这种)时代风气影响。

4.宾语前置句不通晓文句,不能解决疑惑。

5.状语后置句却以向老师学习为耻。

6.状语后置句他懂得道理本来比我早。

7.省略句现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。

8.省略句他们(的才智)不及圣人也很远。

9.固定句式哪里用得着知道他的年龄比我大还是小呢?

六、答案:1.人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?(采分点:“之”“孰”“惑”)

2.因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧。

(采分点:“是故”“圣”“愚”)

3.有的向老师学习,有的却不向老师学习,小的方面学习,大的方面反而放弃(不学),我没有看出那种人是明智的。

(采分点:“或”“不”“小学”)

4.懂得道理有早有晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此罢了。

(采分点:“闻”“术业”“专攻”“是”)

5.我赞赏他能履行古人之道,写了《师说》来赠送给他。

(采分点:“嘉”“贻”)。