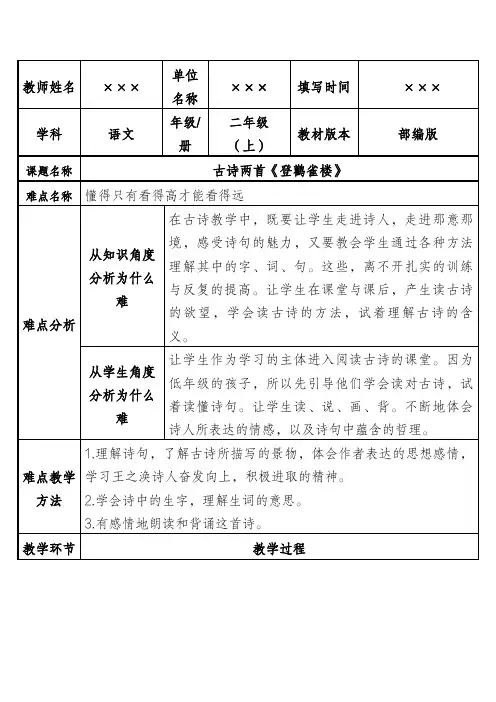

部编人教版二年级语文上册第18课《古诗两首》教案

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:12

《敕勒歌》教案1教学目标:1.会认5个字,注意多音字“见”。

2.正确、流利地朗读古诗。

背诵古诗。

3.结合图画了解古诗的大致意思,感受诗中描写草原的无比壮阔及游牧民族的生活。

想象四野苍茫的景象。

教学重难点:朗读古诗,熟读成诵,在朗读中感受诗所描写的景色和牧民的生活。

课时安排:1课时。

教学过程:一、看图激趣,揭示课题。

1.师:今天,老师想带大家到草原去看看。

(课件出示:大草原图片并配乐)2.师:你看到了什么?你想到了什么,指名学生回答。

3.师:天蓝蓝,山高高,牛羊成群,多美的画卷呀!我们有说不完的话语来形容它、赞美它。

北朝有人用简单的27字概括了我们说不完的话语,让我们来读读古诗《敕勒歌》吧!二、初读古诗,整体感知。

1.自由读古诗,读准字音,结合注释,读通古诗。

2.检查生字。

出示:敕勒穹庐笼罩见3.多种形式认读生字。

4.学生自读整首诗,边读边想,你看到了些什么?5.指名朗读,师生评议。

(评议从正确方面进行)三、品读诗文,熟读成诵。

1.课件出示:草原上,高高的青山下,有许多的蒙古包。

师:你看到了什么?由学生说出大意即可。

师:诗中哪句是描写图中的内容?指名朗诵。

在图片旁出示:敕勒川,阴山下。

天似穹庐,笼罩四野。

自由读这4句,你有什么不懂的地方?学生质疑。

老师针对课件讲述;敕勒是一种族名,敕勒川是这种族人居住的地方,它位于高耸云霄的阴山脚下。

好I大家看图,这就是阴山,多么雄伟壮阔呀!看天空就像圆顶大帐篷,盖住了草原的四面八方。

谁愿意来读读这4句诗呢?赶快试试吧!学生自由读,指名读。

师评:我听出来了,阴山可真高呀!真是“敕勒川,阴山下”。

示范读第1、2句。

师评:草原可真大呀!“天似穹庐,笼罩四野。

”示范读第3、4句。

分小组比赛读第1至4句。

2.诗人还看到了什么呢,自由读读最后3句。

课件出示:风吹来了,草丛里露出许多的羊群。

从图中,你体会到了什么?小组交流。

指名回答:谁愿意来读一读?教师评价放在学生对诗的感受上。

精品教学教案设计| Excellent teaching plan教师学科教案[ 20–20学年度第__学期]任教学科: _____________任教年级: _____________任教老师: _____________xx市实验学校部编本小学语文二年级上册第18 课《古诗二首》教学设计一、教材分析部编本教科书二年级上册第七单元围绕“想象”这个主题编排了《古诗两首》《雾在哪里》《雪孩子》 3 篇课文。

这是继一年级上册第六单元后又一个以“想象” 为主题的单元,本单元课文侧重于体现想象之美,教学重点是“展开想象,获得初步的体验” 。

教学中要循序渐进,体现指导的层次性。

《古诗两首》可以利用文中的插图,引导学生想象诗中描写的画面,感受山寺的高耸入云、环境清幽和草原的苍茫、高远辽阔。

教学中宜结合学生生活经验与音像资料展开想象,以诵读为主要方式,进行理解积累。

《夜宿山寺》是唐代诗人李白所作,诗人用极度夸张的笔调形象、生动地勾勒出山上的寺院楼非常高。

前两行“危楼高百尺,手可摘星辰。

”是从视觉感受上写出楼高,后两行“不敢高声语,恐惊天上人。

”从听觉上进一步烘托出楼高。

《敕勒歌》选自《乐府诗集》,是南北朝时期黄河以北的北朝流传的一首民歌,歌咏了北国草原壮丽富饶的风光,抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情。

开头两行交代敕勒川位于高耸云霄的阴山脚下,将草原的背景衬托得十分雄伟。

接着两句用“穹庐”作比喻,说天空如蒙古包,盖住了草原的四面八方,以此来形容极目远望,天野相接,无比壮阔的景象。

最后两行描绘了一幅水草丰盛、牛羊肥壮的草原全景图。

有静有动,有形象,有色彩。

全诗风格明朗豪爽,境界开阔,音调雄壮,语言明白如话,艺术概括力极强,一直受到历代文论家和文学史论着的一致好评。

《语文课程标准( 2011 版)》指出第一学段古诗教学要引导学生“展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美。

”温儒敏教师谈到古诗的教学,最好的办法就是反复诵读,熟读成诵。

18、古诗两首教学设计《夜宿山市》《敕勒歌》教学目标:1. 认识11个生字,会写8个生字,认读生字组成的词语。

2.训练学生行行朗读,字字思考,推敲诗文的意思;启发学生处处想象,揣摩诗的意境,体会诗人的感受。

3.指导朗读,要求在朗读中传达出对诗意的理解,对诗境的感悟。

4.激发学生学习古诗的兴趣。

教学重点:识字、写字,正确、流利地朗读古诗,图文结合,在反复品读中联系生活经验将诗歌描绘的景象变得更为丰富。

教学难点:1.指导朗读,要求在朗读中传达出对诗意的理解,对诗境的感悟。

2.激发学生学习古诗的兴趣。

教学准备:1.字词卡片。

2.多媒体课件。

教学课时:2课时教学过程:第一课时一、导入新课,揭示课题同学们一定还记得前面我们学过李白的《望庐山瀑布》吧!今天,我们再来学习李白的另一首诗《夜宿山寺》。

二、字词学习,基础积累1.教师用投影出示插图,请学生观察,用自己的话说说图画的内容:在一座很高的山上,有一座寺庙,云雾萦绕在山腰,星星在寺庙周围眨着眼睛。

2.教师伴着音乐范读课文。

夜宿∥山寺危楼∥高百尺,手可∥摘星辰。

不敢∥高声语,恐惊∥天上人。

3.学生借助拼音初读全诗,圈出生字,多读几遍。

4.教师检查自学情况,教学生字。

(1)教读生字并组词造句。

学习“寺、庐、野”这些生字时,可以结合图片。

同时对多音字和形近字进行区分并组词。

(2)对要求会写的字进行书写指导。

(3)多音字。

宿⎩⎨⎧s ù:住宿风餐露宿xi ǔ:一宿xi ù:星宿似错误! (4)归类识字。

归类示例: 京:惊(惊讶)——凉(凉风)——晾(晾晒)——谅(原谅)危:跪(下跪)——脆(干脆)——桅(桅杆)白发(苍苍) (苍翠)的松柏(苍白)的脸色 (苍老)的面容(5)书写练习:巡视指导,并纠正握笔姿势、笔顺和坐姿。

三、通读课文,整体感知1.理解字意(结合学生提出的问题进行理解,让学生先说一说意思,相互补充,用投影罗列出来)。

2.结合注释和投影中的解释理解每句诗的意思。

8 《古诗两首》教案《望庐山瀑布》【教学内容】《望庐山瀑布》一诗是李白五十多岁左右隐居庐山时写的一首风景诗。

这首诗形象地描绘了庐山瀑布的雄奇壮丽,反映了诗人对祖国大好河山的无限热爱。

【教学目标】1.认识“瀑、布”等6个生字,会写“照、炉”等5个生字。

2.正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.感悟诗人对大自然美景的赞美之情,培养学习古诗的兴趣。

【教学重点】会认、会写本首诗中的生字,有感情地朗读、背诵古诗,理解古诗的含义。

【教学难点】感悟诗人对大自然美景的赞美之情,培养学习古诗的兴趣。

【教学方法】讲授法朗读讨论圈写批注【教学过程】一、趣味导课1.出示课题。

你们去过庐山吗?谁能说说庐山给你留下了什么印象?2.庐山是个风景秀丽、令人向往的地方。

现在就让我们一起来领略一下庐山的美景。

3.庐山在江西省九江市的南边。

庐山山峰重叠,非常雄伟壮丽。

其中有一座山峰叫香炉峰,因为山上常有云雾笼罩,在阳光照耀下有紫色雾气升腾,像正在焚香的香炉一样,故取名香炉峰。

看这就是著名的香炉峰。

庐山一年四季景色优美……4.庐山的风景让我们如痴如醉,庐山上最著名的就是瀑布了。

5.瀑布是一种大自然的现象,它是河流由高处往低处降落,形成的浩浩荡荡的水势,风光迷人。

正是因为这样,古往今来,许多文人墨客对它们情有独钟,写下了无数的华章。

今天我们就随着大诗人李白的脚步,去看看庐山瀑布别样的美姿。

二、学习字词,整体感知1.让我们一起来读一读这首千古名诗。

教师范读,学生跟读。

2.我们走近作者,了解诗人李白。

李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。

中国唐朝诗人,有“诗仙”、“诗侠”之称。

有《李太白集》传世,诗作中多以醉时所作,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《梁甫吟》《早发白帝城》等多首。

3.李白生活在盛唐时期,他性格豪迈,热爱祖国山河,游迹遍及南北各地,写出了大量赞美名山大川的壮丽诗篇。

他的诗,既豪迈奔放,又清新飘逸,而且想象丰富,意境奇妙,语言轻快,人们称他为“诗仙”。

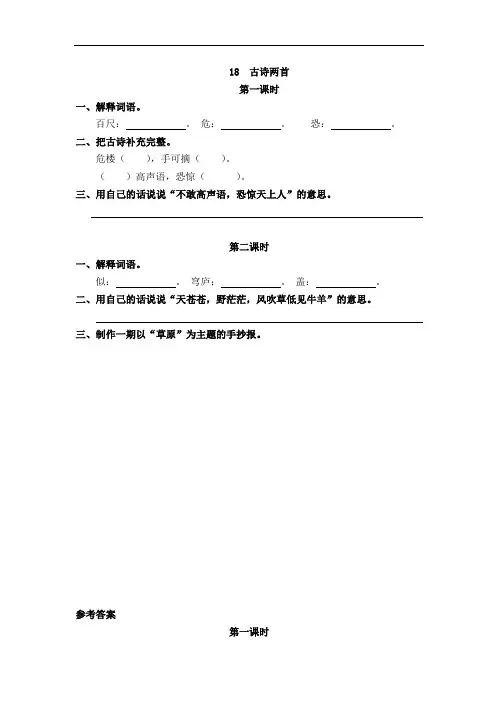

18 古诗两首

第一课时

一、解释词语。

百尺:。

危:。

恐:。

二、把古诗补充完整。

危楼(),手可摘()。

()高声语,恐惊()。

三、用自己的话说说“不敢高声语,恐惊天上人”的意思。

第二课时

一、解释词语。

似:。

穹庐:。

盖:。

二、用自己的话说说“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的意思。

三、制作一期以“草原”为主题的手抄报。

参考答案

第一课时

一、百尺:表示很高,但不是实数。

危:表示高的意思。

恐:恐怕

二、高百尺星辰不敢天上人

三、不敢大声说话,恐怕惊动天上的仙人。

第二课时

一、似:好像。

穹庐:大帐篷。

盖:罩。

二、蓝蓝的天空一望无边,碧绿的草原无边无际,风儿吹过,草儿弯下腰,草丛的牛羊就显露出来了。

三、略

学习方法指导

同学们只要能做到以下几点你的学习一定能有突飞孟进的提高:

上好每堂课,用好每一秒。

练准每道题,迈实每一步。

课上漏掉一分钟,课后需要几倍功。

信心来自于实力,实力来自与勤奋。

祝你学习进步,加油!。

《敕勒歌》说课稿【教材分析】《敕勒歌》是南北朝时北朝敕勒族的民歌。

诗篇热情地赞美了敕勒草原的辽阔、水草的丰茂和牛羊的肥壮。

此诗意境高远,风格浑朴苍茫,有着丰富的审美内涵。

作品用极其洗练简洁的语言,准确的描绘出敕勒草原的苍茫景象,歌颂了山川风貌,赞美了牧民安居乐业的生活。

【课前预习】1.熟练朗读《敕勒歌》。

2.了解关于《敕勒歌》以及《乐府诗集》的相关文学常识。

3.初步感受《敕勒歌》所表现的“景”与“情”。

【相关课程标准】诵读古代诗词,借助注释和工具书理解基本内容。

注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。

“欣赏文学作品,有自己的情感体验”“共同分析、探讨、解决疑难问题”。

【教学目标】1.有感情地诵读诗歌,体会音韵美。

2.了解《敕勒歌》和《乐府诗集》相关常识。

3.赏析诗歌展现的敕勒川壮丽的美景,体会敕勒族人对家乡的炽热情怀。

4.感受诗歌阔大恢宏的意境,提高学生鉴赏古诗词的能力。

【教学重点】赏析诗歌展现的敕勒川壮丽的美景,体会敕勒族人对家乡的炽热情怀。

【教学难点】感受诗歌阔大恢宏的意境,提高学生鉴赏古诗词的能力。

【教学方法】诵读法赏析法比较法归纳法【教学课时】一课时【教学过程】一、导入,走进敕勒草原1.歌曲引入(播放《天堂》,电子相册展示草原风光图):听完这首歌曲,看了这些草原风光图,请你说说草原给你留下的印象好吗?(学生自由发言)过渡语:精美的图片展示了草原壮美的风光,一曲《天堂》,唱尽了牧人对家乡的热爱,令人心潮澎湃;而一首《敕勒歌》则写尽了北国草原壮丽富饶的风光,让人心驰神往。

今天,让我们共同来欣赏北朝民歌《敕勒歌》(课件出示课题PPT1)板书课题。

我们先来看看本节课的学习目标(PPT2)2. 了解《敕勒歌》、敕勒族、《乐府诗集》的相关常识。

《敕勒歌》是北朝时期北方敕勒族的民歌,教师介绍敕勒族。

问:你还知道哪些与这首诗歌相关的知识呢?(学生展示)《敕勒歌》选自《乐府诗集》,《乐府诗集》是宋代郭茂倩编著的乐府诗总集,主要集录了两汉到唐五代的乐府诗,共5000多首,传世佳作众多。

古诗二首夜宿山寺敕勒川教学目标:1.认识“宿、寺”等12个生字,会写“危、敢”等8个字,理解“苍苍、茫茫”等词语的意思。

2.朗读古诗,背诵古诗。

3.通过图文对照、想象画面等,大致理解诗句的意思,感受山寺的高耸入云和草原的高远辽阔。

教学重难点:朗读和背诵古诗,大致理解诗句的意思。

课时安排:2课时.第一课时教学目标1.认识“宿、寺”等6个生字,会写“危、敢、惊”3个字。

2.朗读并背诵《夜宿山寺》。

3.理解诗句的意思,感受山寺的高耸入云。

教学重点、难道1.识记生字。

2.正确、流利地朗读和背诵古诗《夜宿山寺》,理解诗句的意思。

教学过程一、了解作者,领悟题意1.复习旧知,引出作者。

导语:同学们,你们会背《静夜思》这首诗吗?(全班齐背)你们知道这首诗的作者是谁吗?大家还会背他的哪一首诗?(学生背诗)2.指名介绍李白,引导其他同学有礼貌地补充。

3.导入新课,板书诗题。

过渡:同学们,李白曾望月抒怀,留下了《静夜思》这首千古佳作。

他也曾在另一个群星璀璨的夜晚,登临山寺,写下了一首令人惊叹的作品,那就是《夜宿山寺》。

(板书:夜宿山寺)4.简笔画解题。

学生齐读诗题,读好断句,引导学生从题目中找到诗人写这首诗的时间、地点和事件,教师根据学生的回答,在黑板上绘制简笔画。

(1)夜。

交代了李白写这首诗的时间是夜晚。

(教师板画星星、月亮)(2)宿。

在题目中读sù,平舌音,是“住,过夜”的意思。

识记方法:可以运用想象法识记“宿”字,如宝盖头是房屋,下面可以想象成一个人在房屋里住了一百天。

(3)山寺。

交代了李白住在深山的寺庙里。

(教师板画山峦、寺庙,同时在山腰处画几朵云,以突出其高度)识记方法:可以运用减一减的方法识记“寺”字,如“诗”去掉言字旁就是“寺”。

“寺”,读sì,平舌音。

过渡:小朋友们,让我们一起走进这座山寺,同大诗人李白一起去感受山寺的气势吧!(师生齐读题目,教师指导读准生字)二、初读古诗,感知节奏1.学生借助拼音,自由地大声朗读古诗,读准字音,读通诗句。

《古诗二首》基于标准的教学设计教材来源:教育部组织编写义务教育教科书《语文》/人民教育出版社2017年版内容来源:小学二年级《语文(上册)》第四组课文第1课教学主题:祖国风光课时:二课时授课对象:二年级学生设计者:目标确定的依据1.课程标准的相关要求(1)认识14个生字,会写10个字,会写8个词语。

(2)正确、流利、有感情地朗读古诗,并且背会两首古诗。

(3)体会古诗的节奏和韵律美,理解古诗的意思。

解读:“识字写字”是贯穿整个义务教育各个学段的重要教学内容。

二年级学生要养成喜欢学习汉字,有主动识字、写字的愿望。

使使学生喜欢阅读,感受阅读的乐趣,感受阅读古诗的乐趣。

学习用普通话正确、流利、有感情地朗读课文,能结合上下文了解课古诗词句的意思。

在理解古诗词句的基础上,感受作者对大自然的热爱之情。

能根据古诗简单复述古诗的大致内容,能用理解的词语说话,对于感兴趣的诗文愿意主动读背。

对写话有兴趣,留心周围事物,写自己想说的话,学习使用逗号、句号、问号、感叹号。

2.学情分析基于识字写字:二年级学生能通过课前预习,能借助汉语拼音主动认字、识字,学习独立识字能力。

能够利用汉语拼音进行拼音读物的朗读,初步掌握了断句的方法。

学生能够通过预习熟读课文,阅读中,对于感兴趣的诗文愿意主动读背,喜欢趣味朗读,但语言的品味能力较弱,需要适度地引导。

能结合上下文和生活实际了解课文中的词句的意思,并运用于生活之中。

学生能复述看到的古诗,能认真听别人讲话,逐步养成说普通话的习惯。

学生能借助插图,写出自己想说的话,但由于字词积累不够,运用拼音较多,并且对于标点符号的运用不够灵活。

3.教材分析:《古诗二首》包括《登鹳雀楼》和《望庐山瀑布》。

《登鹳雀楼》是一首五言绝句,继续了作者登上鹳雀楼的所见所思,是唐代诗人王之涣所作。

诗的前两句写登楼所见,诗的后两句写登楼所思。

全诗仅20个字,语言朴素浅显,言近旨远,给人启迪。

《望庐山瀑布》是诗人李白游庐山时写的一首风景诗。

18古诗两首教学目标1.认识12个生字;会写8个生字。

2.能正确、流利地朗读、背诵两首古诗。

3.结合图画了解古诗的大致意思,感受古诗中蕴含的情感。

教学重点能正确、流利地朗读、背诵两首古诗。

教学难点结合图画了解古诗的大致意思,感受古诗中蕴含的情感。

课时安排2课时。

教学过程第一课时一、解题导入,领悟主旨1.唐代著名诗人李白一生写了很多优美的诗,谁愿意试着背一背?2.小结:同学们积累的古诗可真多!今天,我们就共同来学习李白的一首诗。

(板书:夜宿山寺)3.这首诗的题目交代了时间、地点和事件。

你能试着来说一说吗?(教师根据学生的回答,在黑板上绘画简笔画。

)(1)夜。

交代了李白写这首诗的时间是夜晚。

(教师板画星星、月亮。

)(2)宿。

“宿”是平舌音,在本课读sù。

你有什么好办法能记住“宿”呢?预设:想象法。

“宀”是房屋,一个人(亻)在房屋(宀)里住了百(百)天。

加一加。

“宿”是上下结构的字,宀+亻+百=宿。

师:“宿”在题目中是“住,过夜”的意思。

作者在题目中还交代了他住宿的地点,你找到了吗?(3)山寺。

学习生字“寺”。

“寺”是平舌音,读音是sì。

你能想办法记住“寺”吗?预设:去偏旁变新字。

(“诗”去掉“讠”就念“寺”。

)歌诀识字。

(一寸土一间寺。

)师:作者住在深山的寺庙里。

(教师用简笔画画出山峦、寺庙,同时在山腰处横画几朵云,以突出其高度。

)4.过渡:现在就让我们跟随诗人李白一同走进古诗,齐读课题,要读准生字的读音。

(学生齐读课题。

)二、初读古诗,诵读感知1.配乐范读全诗,学生听准字音,听清节奏。

特别注意自己不认识的字。

课件出示:危楼/高百尺,手可/摘星辰。

不敢/高声语,恐惊/天上人。

2.学生借助拼音自读,一边读一边圈出生字,多读几遍,试着读出节奏。

3.同桌互读,帮助纠正字音。

4.指名读,教师相机纠正字音。

(强调“辰”是翘舌音,要正确读出“摘星辰”。

)5.师生合作读。

按节奏老师读前两个字,学生读后三个字。

《古诗二首》教学目标1.能正确、流利地朗读古诗。

读出诗的节奏、韵律。

2.激发学习古诗的兴趣,积累诗词佳句。

3.初步了解诗句的意思,说出诗句描绘的画面。

感悟诗人笔下的美好风光。

教学重点正确、流利地朗读古诗,读出诗的节奏、韵律。

教学难点感悟诗人笔下的美好风光。

教学过程一、创设情境,自读感知1.鸟语花香,草长莺飞,它们都是大自然的语言。

只要你有一双善于观察的眼睛,就会读到大自然传递给我们很多的信息。

这节课我们一起读两首诗。

2.自由朗读,读准字音,读通句子。

提示:“慈”的读音是ci,不要念成了zi。

“映”的韵母是ing,不是in。

二、合作交流,巩固识写1.检查古诗诵读,采用“指名读书纠音,集体诵读正音”将古诗读正确。

2.引导学生将古诗读出节奏和韵味。

三、抓住关键,品读感悟1.学习《晓出净慈寺送林子方》(1)《晓出净慈寺送林子方》这首诗大意讲的是什么呢?自由读古诗,你会有很多的发现。

①学生自由读诗。

②通过古诗你仿佛看到了什么?生汇报。

(2)把你看到的,带入自己的感受读出来吧?重点引导学生通过“中”“同”等字眼体会夏季西湖的美景。

(3)通过诗句你感受到作者怎样的心情?你还有什么发现,有什么感受?同学小组交流。

(4)板书:接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

①西湖美景和别处不一样,有什么不一样的?②诗句描绘的画面有哪些色彩?③读了这一句,你有什么感受?④学生讨论交流后,教师总结板书:寓情于景。

2.学习《绝句》(1)借助插图,同桌、小组互助,看图逐句猜诗意。

(2)朗读展示,读出你对诗的理解。

诗句一“两个黄鹂鸣翠柳”。

(1)如果给诗配上画,按照诗句的描绘,应该先画什么?(黄鹂,补充黄鹂鸟资料)(2)诗中那活波可爱、小巧玲珑的黄鹂鸟在什么地方?(柳树间)教师出示柳树图片。

(3)诗人是用哪个字来形容柳树的?(翠)(4)可见此时正是早春时节,那黄鹂鸟在翠绿的柳树上做什么?(鸣叫)(5)想一想,美丽的黄鹂鸟会在翠绿的柳树间怎样地鸣叫?完成句子补充“两只美丽的黄鹂鸟在翠绿的柳树间()地鸣叫。

18 古诗两首【教学目标】1. 认识11个生字,会写8个生字,认读生字组成的词语。

2.训练学生行行朗读,字字思考,推敲诗文的意思;启发学生处处想象,揣摩诗的意境,体会诗人的感受。

3.指导朗读,要求在朗读中传达出对诗意的理解,对诗境的感悟。

4.激发学生学习古诗的兴趣。

【教学重点】识字、写字,正确、流利地朗读古诗,图文结合,在反复品读中联系生活经验将诗歌描绘的景象变得更为丰富。

【教学难点】1.指导朗读,要求在朗读中传达出对诗意的理解,对诗境的感悟。

2.激发学生学习古诗的兴趣。

【课时安排】二课时。

第一课时课时目标1. 认识6个生字,会写3个生字,认读生字组成的词语。

2图文结合,在反复品读中联系生活体验,展开想象,探究诗歌的丰富意蕴。

3.理解“危楼高百尺,手可摘星辰”的意思,学习诗人奋发向上,积极进取的精神。

教具准备教学课件、字词卡片。

教学过程一、谈话导入,理解题意。

1.出示课题,板书课题。

(板书:夜宿山寺)启发学生从课题确定这首诗所写的时间、地点和事情,并推想人物。

教师随学生回答,在黑板上用简笔画画出月亮、星星、山峦、寺庙;此时,只简画一座寺庙,没有楼;为了显示高度,在山腰上端横一笔云。

同时出示“宿”“寺”卡片,正音、释义。

2.让学生观察板画,再观赏插图。

要求他们用一个词来表达自己的感觉。

教师在学生提出的词中选取“高”,并板书。

告诉学生:这首诗是唐朝诗人李白写自己夜宿山寺的亲身感受;全诗四行诗句,都是围绕着“高”来写的。

(板书:高)二、初读古诗,整体感知现在请同学们自己读读这首诗,读之前,我们先来看看要求。

要求:按照老师下面告诉大家的方法,自学这首诗。

(1)反复朗读全诗每行诗句(行行朗读);(2)认真想想每个字的意思(字字思考);(3)然后根据诗句的内容,想象出一幅图画(处处想象)。

1.指名读古诗,检查读的效果。

(教师点评)2.领读、齐读。

三、交流切磋,诵读求悟1.过渡:让我们逐行研究,看诗句中哪些字表达“高”,哪些景象说明“高”。

先看第一行:危楼高百尺。

(1)学生找出“高”和“百尺”。

教师指出“百尺”表示很高,但不是实数。

(出示“危楼”卡片)危楼是什么样的楼?“危”字怎么解释?学生查《新华字典》,危:①险;②损害;③高。

从三个义项中找出一个合适的解释就是③。

(板书:百尺危)诗人站在高山上寺庙里的高楼中(教师给黑板画的庙加层楼),眺望窗外,会有什么样的感觉?出示插图:高极了,真高啊,好像站到了天边一样……(2)指导朗读这一行。

第一行先写楼高,这样写——齐读:“危楼高百尺”。

要读出楼的高。

学生提高嗓音朗读。

一味提高嗓音,只能听见声音,不能听出意思。

只要把“高”字读得高些响些。

教师示范,再试一试。

学生反复练习朗读。

大家读出了心里对这个“高”字的感觉。

2.接着读第二行:手可摘星辰(出示“星辰”卡片)(1)“辰”字典里说是“日、月、星的总群”,这里指什么?指星,因为夜里无“日”,而“月”不适用“摘”。

(板书:辰)请同学们用手势表示“手可摘星辰”。

学生据诗意抬手摘星。

想象一下,摘星辰时手臂的动作,身体的姿态应该是怎样的?应该推窗伸臂,斜势向天,这样才能摘星辰。

这是一种不可能实现的幻想,但是它却能形象地表现出高,大家朗读这句诗,想象诗人此时离天多近?学生朗读。

(2)摘星辰本是难事,但诗人此时觉得很容易,从诗句中的哪一个字体现出来?(板书:可)从“可”字体现出来的。

朗读时要读好这个“可”字。

学生朗读强调“可”字。

这样可以表达出轻而易举地伸手就能摘到星,更加说明楼的“高”。

3.指导第三、四行诗句。

不敢高声语,恐惊天上人。

齐读第三、四行诗句:不敢高声语,恐惊天上人。

(1)这两行诗句联系紧密。

现在你感到天上人和诗人之间距离多远?相距咫尺。

(2)这也是诗人的幻想,但生动地表现了“高”;由此也可见诗人丰富奇特的想象。

一齐来读好这两行诗句。

体会一下该怎样朗读。

学生读得很响亮。

教师:好,你读得清楚,读出了“高”的气势。

学生:高昂地读。

教师:你也读出了“高”的气势。

再尝试用低沉的语气,(出示“恐”字卡片)要把“恐怕惊动他人”的心情读出来。

(板书:恐)学生尝试用低沉的语气朗读。

进一步体会诗句表达的含义。

教师:好,读得有感情,读出了诗人的心情。

现在同学们用上述两种读法各自练习朗读,要读出两种不同的语气,然后说说自己喜欢哪一种读法,为什么。

学生尝试用两种方法朗读。

4.在表情朗读的基础上,背诵、默写全诗。

5.小结:行行朗读、字字思考、处处想象是学习古诗的一般方法。

要在今后学习古诗时继续使用,进一步掌握这种方法。

四、分析字形,指导写字听到同学们动听的读书声,课文里的生字很想跟我们交朋友。

看,它们是谁?1.交流识记字形。

出示:危惊敢加一加:危:“厃+⺋”;“惊”是“忄+京”。

2.教师指导书写。

(板书:危)“危”的半包围结构,“厂”字的横长一些。

教师在黑板的田字格上板演,并让学生伸出手指,跟老师一起比划书写。

提醒学生注意把握字的上下比例,把字写匀称。

3.学生练习写字。

学生练习。

教师巡视,个别指导,纠正写字姿势。

个别作业展评。

第二课时一、看图激趣,揭示课题1.师:今天,老师想带大家到草原去看看。

(课件出示:大草原图片并配乐)2.师:你看到了什么?你想到了什么?指名学生回答。

3.师:天蓝蓝,山高高,牛羊成群,多美的画卷呀!我们有说不完的话语来形容它、赞美它。

北朝有人用简单的27字概括了我们说不完的话语,让我们来读读古诗《敕勒歌》吧!4.板书课题,齐读课题。

(板书:敕勒歌)二、初读古诗,整体感知1.自由读古诗,读准字音,结合注释,读通古诗。

2.检查生字出示田字格课件:似庐笼苍茫(板书:似庐笼苍茫)3.多种形式认读生字4.学生自读整首诗边读边想,你看到了些什么?5.指名朗读,师生评议。

(评议从读正确方面进行)三、品读诗文,熟读成诵1.草原上,高高的青山下,有许多的蒙古包.(1)你看到了什么?学生说出大意即可。

(2)诗中哪句是描写图中的内容?指名朗诵在图片旁出示:敕勒川,阴山下。

天似穹庐,笼罩四野。

自由读这4句,你有什么不懂的地方?学生质疑。

老师针对课件讲述;敕勒是一种族名,敕勒川是这种族人居住的地方,它位于高耸云霄的阴山脚下。

大家看图,这就是阴山,多么雄伟壮阔呀!看天空就像圆顶大帐篷,盖住了草原的四面八方。

(3)谁愿意来读读这4句诗呢?赶快试试吧!学生自由读,指名读。

师评:我听出来了,阴山可真高呀!真是“敕勒川,阴山下”。

示范读第1、2句。

师评:草原可真大呀!“天似穹庐,笼盖四野。

”示范读第3、4句。

分小组赛读第1至4句。

2.诗人还看到了什么呢,自由读读最后3句。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

课件出示:风吹来了,草丛里露出许多的羊群。

从图中,你体会到了什么?小组交流。

指名回答:谁愿意来读一读?教师评价放在学生对诗的感受上。

如:老师看得出你真的喜欢大草原!你把牧草吹弯了腰,让我们看到这么多的牛羊!大草原可真大、真美啊!(板书:草原的大、美)谁来说一说这几句的意思?天地无边无际风吹过去把草吹倒,看见了牛羊。

3.请大家把整首诗连起来读读,小组互相听一听,看谁读得棒,把掌声送给他。

全班交流朗诵。

4.评比“背诵高手”,看谁能用最短的时间背下古诗。

四、识记生字,指导书写。

(一)交流识记字形。

出示生字田字格课件:似苍阴野茫有什么办法记住它们?加一加:“亻+以”是“似”,“艹+仓”是“苍”,“阝+月”是“阴”,“里+予”是“野”,“艹+汒”是“茫”。

(二)指导书写。

1.教师在黑板上板演,并让学生伸出手指,跟老师一起比划书写。

(提醒学生注意把握字的上下比例,把字写匀称)2.学生练写。

教师巡视,个别指导,纠正写字姿势。

个别作业展评。

五、总结提升,拓展延伸1.今天我们学习《敕勒歌》这首诗,你一定有很多的收获吧!把你的了解、想法和你的好朋友说一说。

2.大草原就是—幅美丽画卷,赶快拿出你的纸和笔把它画下来吧!板书设计:敕勒歌似庐笼苍茫草原的大、美李白简介李白(701~762),字太白,号青莲居士。

是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人。

有"诗仙"之美誉,与杜甫并称"李杜"。

其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人民疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。

诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变,善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。

存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。

《敕勒歌》创作背景公元四到六世纪,中国北方大部分地区处在鲜卑、匈奴等少数民族的统治之下,先后建立了北魏、北齐、北周等五个政权,历史上称为"北朝"。

北朝民歌主要是北魏以后用汉语记录的作品,这些歌谣风格豪放刚健,抒情爽直坦率,语言质朴无华,表现了北方民族英勇豪迈的气概。

这首民歌《敕勒歌》最早见录于宋郭茂倩编《乐府诗集》中的第八十六卷《杂歌谣辞》。

一般认为是敕勒人创作的民歌。

它产生的时期为5世纪中后期。

在史书中,最先提到《敕勒歌》的是唐朝初年李延寿撰的《北史》卷六《齐本纪》:公元546年,北齐开国皇帝高欢率兵十万从晋阳南向进攻西魏的军事重镇玉壁(今山西南部稷山县西南),折兵七万,返回晋阳途中,军中谣传其中箭将亡,高欢带病强自设宴面会大臣。

为振军心,他命部将斛律金唱《敕勒歌》,遂使将士怀旧,军心大振。

《敕勒歌》作者到底是谁,各界一直众说纷纭。

有人认为斛律金是作者之一,甚至有人认为作者就是斛律金。

而有人认为斛律金只是已知最早的演唱者,而非作者。

《敕勒歌》作品赏析这首民歌,勾勒出了北国草原壮丽富饶的风光,抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情,境界开阔,音调雄壮,语言明白如话,艺术概括力极强。

"敕勒川,阴山下",诗歌一开头就以高亢的音调,吟咏出北方的自然特点,无遮无拦,高远辽阔。

这简洁的六个字,格调雄阔宏放,透显出敕勒民族雄强有力的性格。

"天似穹庐,笼盖四野",这两句承上面的背景而来,极言画面之壮阔,天野之恢宏。

同时,抓住了这一民族生活的最典型的特征,歌者以如椽之笔勾画了一幅北国风貌图。

"天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊","天"、"野"两句承上,且描绘笔法上略有叠沓,蕴涵着咏叹抒情的情调。

作者运用叠词的形式,极力突出天空之苍阔、辽远,原野之碧绿、无垠。

这两句显现出游牧民族博大的胸襟、豪放的性格。

"风吹草低见牛羊"这最后一句是全文的点睛之笔,描绘出一幅殷实富足、其乐融融的景象。

这首歌具有鲜明的游牧民族的色彩,具有浓郁的草原气息。

从语言到意境可谓浑然天成,它质直朴素、意韵真淳。

语言无晦涩难懂之句,浅近明快、酣畅淋漓地抒写了游牧民族骁勇善战、彪悍豪迈的情怀。