陶瓷-匣钵基础知识

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

瓷器茶具制作知识点总结一、瓷器茶具的原材料1. 瓷土:瓷土是制作瓷器的原材料之一,它是一种特殊的黏土,在含有矿物质的基础上添加砂岩、粘土和长石等材料,经过精细加工和研磨而成。

瓷土具有细腻、坚硬、白净的特点,是制作优质瓷器的基础。

2. 釉料:釉料是用来包裹瓷器表面的一种涂料,它可以保护瓷器不受外界侵蚀,同时也能增加瓷器的美观度。

釉料的主要成分是石英、长石和氧化铝等矿物质,经过研磨、配比和熔化而成。

3. 柴烧木料:在瓷器的制作过程中,需要用柴烧木料作为燃料,以支持窑炉的燃烧。

优质的柴烧木料燃烧出的火焰温度高,热量均匀,能够确保瓷器在高温下烧制均匀。

二、瓷器茶具的制作工艺1. 瓷器的成型:瓷器茶具的成型通常有手工成型和机器成型两种方式。

手工成型是将瓷土放在轮盘上,由工匠用手将其搓成各种形状,这种方式需要工匠熟练的手工技艺和精湛的艺术修养;而机器成型则是通过模具将瓷土压制成各种形状,这种方式具有成型快、成品一致的优点。

2. 瓷器的修胚:修胚是指对瓷器成型后的外形进行修剪和修整。

修胚的目的是使瓷器的外形更加光滑、匀称,同时可以对口沿、握把等部位进行造型处理。

3. 瓷器的饰花:饰花是为了美观和装饰所进行的一种工艺。

通常可以通过雕、刻、切、贴、浇注等方法来进行瓷器的饰花,在饰花过程中可以运用各种不同的纹样和图案。

4. 瓷器的上釉:上釉是瓷器制作过程中的一个重要环节,釉料可以保护瓷器表面,增加光泽和美观度。

在上釉的过程中,需要将瓷器放入窑中进行烧制。

5. 瓷器的烧制:烧制是整个制作过程中最为关键的一步。

瓷器的烧制分为干燥、初烧和釉烧三个阶段。

干燥是为了去除瓷器内外的水分,初烧是为了烧结瓷器的胚体,而釉烧则是为了烧结釉料。

瓷器的烧制需要精准的温度控制和合适的燃料。

6. 瓷器的装饰:装饰是指对瓷器成品进行修饰和点缀。

通常可以通过画、镶嵌、绘花、贴花等方式来进行瓷器的装饰。

装饰可以使瓷器更加富有艺术感和个性化。

三、瓷器茶具的特点和分类1. 瓷器的特点:瓷器是一种优质的陶瓷制品,具有质地细腻、色泽洁净、质轻透亮、强度高耐用等特点。

瓷器装烧方法瓷器的装烧包括装匣钵的工艺方法和匣钵装窑的方法,对瓷器的质量都有十分重要的影响。

瓷器的装匣钵方法有多种.在最早烧制陶瓷器时,不使用匣钵,陶瓷器直接装入窑内,烧成时陶瓷直接与火焰接触。

如此烧成的瓷器表面容易被沾污,质量较差.自从使用了匣钵以后,瓷器的质量有了保证,特别对白瓷烧成最为有利。

以后又使用了内匣,火焰更不易直接接触瓷器表面。

保证了气氛的纯正,瓷器质量有了显著提高。

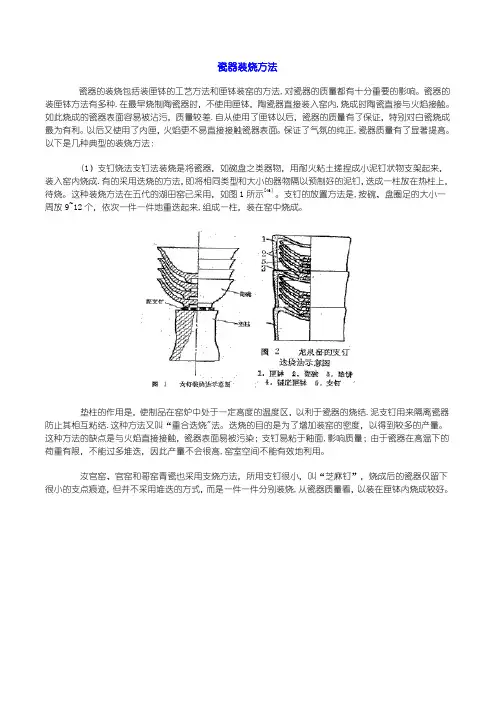

以下是几种典型的装烧方法:(1)支钉烧法支钉法装烧是将瓷器,如碗盘之类器物,用耐火粘土搓捏成小泥钉状物支架起来,装入窑内烧成.有的采用迭烧的方法,即将相同类型和大小的器物隔以预制好的泥钉,迭成一柱放在热柱上,待烧。

这种装烧方法在五代的湖田窑已采用,如图1所示[46]。

支钉的放置方法是,按碗、盘圈足的大小一周放9~12个,依次一件一件地重迭起来,组成一柱,装在窑中烧成。

垫柱的作用是,使制品在窑炉中处于一定高度的温度区,以利于瓷器的烧结.泥支钉用来隔离瓷器防止其相互粘结.这种方法又叫“重合迭烧"法。

迭烧的目的是为了增加装窑的密度,以得到较多的产量。

这种方法的缺点是与火焰直接接触,瓷器表面易被污染;支钉易粘于釉面,影响质量;由于瓷器在高温下的荷重有限,不能过多堆迭,因此产量不会很高,窑室空间不能有效地利用。

汝官窑、官窑和哥窑青瓷也采用支烧方法,所用支钉很小,叫“芝麻钉”,烧成后的瓷器仅留下很小的支点痕迹,但并不采用堆迭的方式,而是一件一件分别装烧,从瓷器质量看,以装在匣钵内烧成较好。

宋代以后各名窑都使用十分讲究的匣钵。

有的在匣体内采用支钉装烧的方法,龙泉窑就用此种方法装烧,如图2所示[47]。

支钉的尺寸很小。

使用匣钵可以避免由于堆迭过多引起荷重变形、防止气流中杂质污染表面以及增加装窑高度。

由于窑底温度较低,不宜放置制品烧成,故最底部铺以空匣.一般都在窑外装匣,再将一柱一柱的匣钵搬过窑内排放,因此底部匣钵无法装烧瓷器。

基础茶具知识点总结一、茶具的起源和历史茶具是随着茶叶的产生和饮用而逐渐产生和发展起来的。

早在先秦时期,我国已经出现了茶的饮用传说,如神农尝百草、荼、茗二种都包括茶。

据《易经》和《谷梁传》等文献记载,茶叶即在西周时就被饮用。

隋唐时,龙团、马湖等茶盏已广泛使用。

唐宋时期,制茶技术获得迅速发展,一种泡茶的仪式跃然纸上。

清代时,茶具已是一个相当成熟的系统,茶壶、茶杯、茶盘、茶匙等物品方兴未艾。

二、茶具的种类和作用茶具可以分为茶壶、茶杯、茶盘、茶匙、茶叶罐等。

茶壶是用来煮茶的工具,一般由紫砂、玻璃等材质制成,具有保温性能。

茶杯是用来盛放茶汤的杯具,一般由瓷器、玻璃等材质制成。

茶盘是用来盛放茶具或者泡茶的工具,可以分为固定式和转动式。

茶匙是用来搅拌茶叶或者取茶汤的工具,通常由银、玻璃等材质制成。

茶叶罐是用来存放茶叶的容器,一般由金属、陶瓷等材质制成。

茶具的作用主要有保温、保存、倒茶、盛放等。

茶壶可以将水煮沸后保温,使茶汤不易降温。

茶杯可以盛放茶汤,一般有与茶汤味道和色泽有关的精美工艺。

茶盘可以作为一个临时的茶具临时工具,有时也可以盛放泡茶杯。

茶匙用于搅拌茶叶和取茶汤,并在品茶时进行调配。

茶叶罐可以用来保存茶叶,避免受潮变质。

三、茶具的选购和保养在选购茶具时,首先要考虑茶具的材质。

茶具的材质一般有紫砂、铜、铁、瓷器、玻璃等,根据个人喜好和需求选择合适的茶具。

其次要考虑茶具的大小和款式,以适合自己的茶道仪式和个人喜好。

最后要考虑茶具的质量和价格,选择有信誉的品牌和适中的价格。

在保养茶具时,要定期清洗和擦干茶具,避免茶渍和污渍。

对于紫砂、瓷器等材质的茶具,可以用软布轻轻擦拭,避免碰撞和摩擦。

对于银质等材质的茶具,还可以用银质清洗液进行清洁,避免氧化和变色。

四、茶具的文化意义茶具作为一种文化载体和传承工具,承载了中国几千年的茶文化。

茶具在中国古代就有过很高的重要性,无论是在宫廷还是在寺庙,茶具都是至关重要的。

茶道仪式、茶礼、茶经等茶具的使用和制作一直在中国文化中占有很重要的地位。

陶艺必备知识点总结陶艺是一门古老而又充满魅力的艺术形式,它不仅是一种手工艺术技能,更是一种文化传统和审美表达。

在古代,陶艺是人们生活的一部分,陶器被用来盛放食物、装饰房屋,还承载着人们的情感和记忆。

而在现代,陶艺成为一种流行的艺术形式,许多人都喜爱亲手制作陶器,享受这种创作过程带来的乐趣。

要成为一名优秀的陶艺家,需要掌握许多专业知识和技能。

在这篇文章里,我将总结陶艺必备的知识点,希望对所有对陶艺感兴趣的人有所帮助。

1. 陶瓷材料的基本知识陶瓷是陶艺的主要材料,它是一种非金属材料,主要是由氧化硅、氧化铝和氧化钠等物质组成。

陶瓷在高温下经过烧制,可以形成坚硬、不透水的材料。

陶瓷材料通常分为胎土和釉料两种,胎土是制作陶器的基础材料,而釉料则是用来覆盖在陶器表面,增加光泽和美观度。

2. 陶艺工具的使用陶艺需要使用许多专业工具,如轮盘、刮泥工具、捏泥工具等。

轮盘是常用的陶艺工具,它可以帮助陶艺家制作圆形的陶器。

而刮泥工具和捏泥工具则可以帮助陶艺家修整和雕刻陶器,让它们更加完美。

3. 陶艺的制作工艺陶艺的制作工艺通常包括捏、拉、挤、压、切等步骤。

捏泥是最基础的制作工艺,它是用手将泥坯捏成所需形状。

而拉、挤、压、切则是用来制作特殊形状和纹理的工艺,它们需要陶艺家掌握一定的技巧和经验。

4. 陶瓷烧制的知识陶器制作完成后,需要进行烧制,将其变成坚固的陶瓷。

陶瓷烧制的温度通常分为低温烧制和高温烧制两种,不同的陶器需要选择合适的烧制温度。

在烧制过程中,还需要考虑烧制时间、通风和冷却等参数,以确保陶器的质量和美观度。

5. 陶器的装饰和涂釉装饰和涂釉是陶器的重要工艺,它可以为陶器增加美观度和独特性。

装饰可以使用雕刻、印花、绘画等手法,而涂釉则可以为陶器增加颜色和光泽。

装饰和涂釉需要陶艺家有一定的审美和技巧,才能达到预期的效果。

陶艺是一门需要耐心和技巧的艺术形式,它融合了制作工艺、审美表达和文化传统。

对于喜爱陶艺的人来说,掌握陶艺的基本知识和技能是非常重要的,它可以帮助他们更好地理解和欣赏陶艺,也可以提高他们的创作水平。

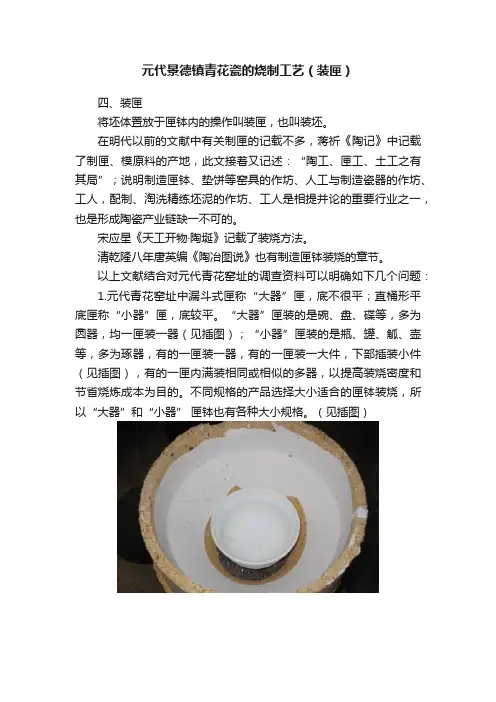

元代景德镇青花瓷的烧制工艺(装匣)四、装匣将坯体置放于匣钵内的操作叫装匣,也叫装坯。

在明代以前的文献中有关制匣的记载不多,蒋祈《陶记》中记载了制匣、模原料的产地,此文接着又记述:“陶工、匣工、土工之有其局”;说明制造匣钵、垫饼等窑具的作坊、人工与制造瓷器的作坊、工人,配制、淘洗精练坯泥的作坊、工人是相提并论的重要行业之一,也是形成陶瓷产业链缺一不可的。

宋应星《天工开物·陶埏》记载了装烧方法。

清乾隆八年唐英编《陶冶图说》也有制造匣钵装烧的章节。

以上文献结合对元代青花窑址的调查资料可以明确如下几个问题:1.元代青花窑址中漏斗式匣称“大器”匣,底不很平;直桶形平底匣称“小器”匣,底较平。

“大器”匣装的是碗、盘、碟等,多为圆器,均一匣装一器(见插图);“小器”匣装的是瓶、罐、觚、壶等,多为琢器,有的一匣装一器,有的一匣装一大件,下部插装小件(见插图),有的一匣内满装相同或相似的多器,以提高装烧密度和节省烧炼成本为目的。

不同规格的产品选择大小适合的匣钵装烧,所以“大器”和“小器” 匣钵也有各种大小规格。

(见插图)2.装元青花的匣钵由于底不很平,都必须在匣底铺一层垫渣。

此垫渣是用早稻谷壳灰拌深酱色(含铁、锰较高)的匣土渣或高岭土渣(见图1)。

用瓷质圆形“拍子”(见图3)拍打平整后装坯的。

有的直接置于垫渣之上,“底空处以沙实之”,如大盘底内用此垫渣填满,顶住底板,使在烧成时底不下沉。

所以,器足端和底部多有粘渣痕(见图2)。

还有的“一泥饼托一器,底空处以沙实之”,即用匣泥饼垫烧。

3.胎体在装匣之前,必须将足端上的釉用刀(竹、铁质刀均可)刮去,景德镇俗称“取釉”,使圈足留下了工人操作时迅速、干脆利索的刀痕。

此装烧法会给器底带来以下特征。

①元青花产品的沙足、底有的有火石红,有的没有火石红。

这是为什么呢?根据我仿古瓷经验,器物产生火石红的原因是:窑刚歇火阶段,由于窑内会进空气,空气中的氧会使涩胎表面的低价铁产生二次氧化,从新生成三氧化二铁,涩胎上火石红就产生了。

陶瓷器1、什么是陶器,什么是瓷器(陶器与瓷器的区别)陶器是指以粘⼟为胎,经过⼿捏、轮制、模塑等⽅法加⼯成型后,在800—1000℃⾼温下焙烧⽽成的物品,坯体不透明,有微孔,具有吸⽔性,叩之声⾳不清。

陶器可区分为细陶和粗陶,⽩⾊或有⾊,⽆釉或有釉。

品种有灰陶、红陶、⽩陶、彩陶和⿊陶等。

瓷器是⼀种由瓷⽯、⾼岭⼟等组成,外表施有釉或彩绘的物器。

瓷器的成形要通过在窑内经过⾼温(约1280℃–1400℃)烧制,最早出现于商代中晚期,烧制瓷器必须同时具备三个条件⼀是制瓷原料必须是富含⽯英和绢云母等矿物质的瓷⽯、瓷⼟或⾼岭⼟;⼆是烧成温度须在1200℃以上;三是在器表施有⾼温下烧成的釉⾯。

陶器与瓷器的区别:烧造原料不同:陶粘⼟;瓷瓷⽯,⾼岭⼟烧结温度不同:陶 800~1000℃;瓷:≧1200℃吸⽔率不同:陶吸⽔;瓷不吸⽔透光率不同:陶透光;瓷不透光2、陶器的制作⼯艺:选料、淘洗、羼(chan)和、成型①选料:制陶的陶⼟要经过⼀定的选择。

采⽤的是红⼟、⿊⼟和沉积⼟等可塑性较强的泥⼟。

这些粘⼟中含有铁的化合物,起助溶作⽤,较低陶器的烧制温度,在不同的烧制条件下,使陶器呈现各种颜⾊②淘洗:原料选定后,还需进⾏加⼯,淘洗⼟中杂质并加以粉碎,使陶⼟颗粒更为匀细。

③羼和在烧制过程中,为了防⽌⾼温⽽出现开裂或变形的情况,⼈们在粘⼟中加⼊由砂粒、⽯灰粒、草灰、稻草末和碎陶末等组成的羼和料,来改进陶⼟的成型性能,增强器物的急变型和耐热性。

④成型:⼿制、泥条盘筑、轮制、模制3、陶器成型的技法:⼿制、泥条盘筑、轮制、模制4、羼和料:在烧制过程中,为了防⽌⾼温⽽出现开裂或变形的情况,⼈们在粘⼟中加⼊由砂粒、⽯灰粒、草灰、稻草末和碎陶末等组成的羼和料,来改进陶⼟的成型性能,增强器物的急变型和耐热性。

新时期时代的陶器⼤都含有羼和料,特别是炊器,羼和料含量⾼达30%左右。

羼和料的使⽤,提⾼了陶器制品的成品率,在制陶⼯艺史上是⼀个伟⼤的创举。

耐火材料匣钵重量计算公式耐火材料是一种能够抵抗高温和火焰侵蚀的材料,通常用于建筑、冶金、化工等行业的高温设备和炉子中。

耐火材料的重量是其重要的物理性能之一,因为它直接影响着材料的使用和运输。

在实际工程中,我们需要根据耐火材料的形状和尺寸来计算其重量,以便进行材料的选型和设计。

耐火材料的形状通常是多种多样的,比如砖块、板材、钵、盘等。

其中,耐火材料的钵和盘是常见的形状之一,它们通常用于炉子的内衬和砌筑。

在实际工程中,我们需要根据耐火材料的钵和盘的形状和尺寸来计算其重量,以便进行材料的选型和设计。

对于耐火材料的钵和盘,其重量计算公式为:重量(kg)=体积(m³)×密度(kg/m³)。

其中,体积是指耐火材料的钵和盘的实际体积,通常可以通过测量其外部尺寸来计算得到。

而密度是指耐火材料的钵和盘的密度,通常可以通过实验或者查阅相关资料来获取。

在进行重量计算时,我们需要注意以下几点:1. 确定耐火材料的钵和盘的形状和尺寸,包括直径、高度等参数。

2. 确定耐火材料的钵和盘的密度,可以通过实验或者查阅相关资料来获取。

3. 计算耐火材料的钵和盘的体积,通常可以通过测量其外部尺寸来计算得到。

4. 根据上述公式计算得到耐火材料的钵和盘的重量。

通过上述计算,我们可以得到耐火材料的钵和盘的重量,从而进行材料的选型和设计。

在实际工程中,我们可以根据具体的要求和条件,选择合适的耐火材料的钵和盘,以确保设备的安全和可靠运行。

除了重量计算之外,耐火材料的钵和盘还需要考虑其耐火性能、抗压性能、导热性能等多个方面的物理性能。

因此,在进行材料的选型和设计时,我们需要综合考虑这些因素,以确保选用的耐火材料的钵和盘能够满足实际工程的要求。

总之,耐火材料的钵和盘的重量计算是工程设计和选材的重要一环,通过合理的重量计算,我们可以选择合适的耐火材料的钵和盘,从而确保设备的安全和可靠运行。

在实际工程中,我们需要充分考虑耐火材料的钵和盘的形状、尺寸、密度等因素,以确保计算结果的准确性和可靠性。

定量茶具常用知识点总结一、茶具的分类茶具按照功能和形状的不同可以分为茶壶、茶杯、茶碗、茶盘、茶罐等等。

按照材质的不同分为陶瓷茶具、玻璃茶具、铁器茶具、紫砂茶具等等。

1.陶瓷茶具陶瓷茶具是指以陶瓷制成的茶具,具有良好的保温效果,且不会影响茶的口感。

有的陶瓷茶具还带有一定的装饰性,可以带给人们视觉上的享受。

2.玻璃茶具玻璃茶具具有透明、洁净、易清洗等优点,可以看到茶汤的色泽和茶叶的展开,对于一些特殊的茶叶,如花茶、片茶等,使用玻璃茶具更为合适。

3.铁器茶具铁器茶具制作精细,造型别致,具有很好的保温效果,适合冬季使用。

铁器茶具还具有一定的坚固性和耐磨性,不易损坏。

4.紫砂茶具紫砂茶具是中国传统的茶具之一,以紫砂泥为原料,经过特殊的工艺制作而成。

紫砂茶具具有孔隙性,可以吸附茶汤的香气,随着使用时间的增长,茶具会越来越有气息。

二、茶具的使用1.冲泡前的处理使用茶具冲泡茶叶之前,要先对茶具进行清洁。

用清水冲洗干净,然后晾干即可。

如果是第一次使用新的茶具,最好用开水烫一下,以去除茶具表面的异味。

2.冲泡方法将适量的茶叶放入茶壶中,注入适量的沸水,等待片刻,即可倒入茶杯中饮用。

不同种类的茶叶需要使用不同的冲泡方法,所以在使用茶具的时候要依据具体情况进行操作。

3.保养维护茶具使用一段时间之后,会有茶渍残留在茶具的表面。

这时候要及时清洗,可以用一些专门的茶具清洗剂来进行清洗。

另外,在不使用茶具的时候,要注意保持干燥,放置在通风干燥的地方,避免霉菌滋生。

三、茶具的常识1.茶具的特点茶具的特点主要有以下几个方面:一是具有一定的装饰性,可以增添茶空间的气氛。

二是具有一定的实用性,适合于茶叶的冲泡、保温等功能。

三是具有一定的保养性,可以根据不同材质的茶具进行不同的保养。

2.茶具的选购在选购茶具的时候,要根据自己的需求和喜好来选择合适的茶具。

比如,喜欢清新简约风格的人可以选择玻璃茶具,而喜欢传统文化的人可以选择紫砂茶具。

3.茶具的礼仪在中国传统文化中,茶具有着很高的礼仪性,所以在使用茶具的时候要注重一些礼仪规范。

工艺茶具常用知识点总结一、茶具的种类及用途1. 茶壶:用于冲泡茶叶,质地轻巧,具有良好的保温性能。

2. 茶杯:用于饮用茶汤,分为陶瓷、玻璃、紫砂等材质。

3. 茶盘:用于盛放茶杯以及洒洗茶具。

4. 茶巾:用于擦拭茶具,保持茶具干净整洁。

5. 茶具套装:包括茶壶、茶杯、茶盘等,便于携带和存放。

二、茶具使用的基本常识1. 茶具的保养:茶具使用后应及时清洗干净并晾干,避免受潮发霉。

2. 茶具的选购:选择质地优良、工艺精湛的茶具,避免使用瑕疵品。

3. 茶具的搭配:根据茶叶种类不同选择不同的茶具,以保证茶的品质。

三、茶壶的类型及使用方法1. 紫砂壶:粘性强,适合冲泡乌龙茶、普洱茶等。

2. 玻璃壶:透明度高,适合冲泡花果茶、绿茶等。

3. 陶瓷壶:保温性能好,适合冲泡红茶、龙井茶等。

4. 使用方法:先用沸水冲洗壶身,倒掉水后再冲泡茶叶,注意保持水温和冲泡时间。

四、茶杯的种类及使用方法1. 紫砂杯:可增添茶汤的芳香味,适合品尝茶汤的滋味。

2. 玻璃杯:透明度高,可观察茶汤的颜色和沉淀物。

3. 陶瓷杯:釉面光滑,适合品尝香气淡雅的绿茶。

4. 使用方法:先将热水倒入杯中预热,再冲入茶汤,慢慢品尝享受。

五、茶盘的作用及清洁方法1. 作用:盛放茶叶、茶杯,同时也可以洒洗茶具,保持清洁整洁。

2. 清洁方法:使用清水冲洗茶盘,擦干后存放,定期清洗茶盘的表面。

六、茶具的保养注意事项1. 避免碰撞和摔落,以免造成破损。

2. 避免长时间暴晒于阳光下,以免退色变形。

3. 定期清洗并晾干,避免受潮霉变。

七、茶具的收藏和展示1. 收藏:将茶具放置于通风干燥的地方,避免受潮发霉。

2. 展示:可以在客厅或书房摆放茶具,增添生活气息。

八、茶具的礼仪和文化1. 茶道礼仪:包括泡茶、倒茶、赏茶等环节。

2. 茶文化:茶具不仅是生活用品,更是中国茶文化的重要组成部分。

总结:工艺茶具是中国传统文化的重要载体,具有悠久的历史和丰富的内涵。

了解茶具的种类及用途,掌握茶具的基本常识和使用方法,对于提升品茶的乐趣和修养至关重要。

秘色瓷考古揭秘:秘色瓷的装烧工艺秘色瓷的出现与瓷质匣钵的使用密切相关。

瓷质匣钵的胎与瓷器基本一致,极细腻坚致,匣钵之间使用釉封口,使得在烧成冷却过程中形成强还原气氛而使瓷器呈现出天青色。

碗底残片及瓷质垫饼上林湖后司岙唐五代秘色瓷窑址出土图中可见碗底圈足部泥点垫烧痕迹在整个地层堆积中发现多个带有年号的窑具。

在出土带有「大中」年号窑具的地层中,瓷质匣钵已经有一定的数量,但粗陶质的匣钵数量远较瓷质匣钵为多。

瓷质匣钵主要是较大型的钵型匣钵,胎质极细腻坚致,与瓷器的胎一致,亦有少量的喇叭型匣钵与匣钵盖。

瓷枕底残片及瓷质垫饼上林湖后司岙唐五代秘色瓷窑址出土图中可见枕底部泥点垫烧痕迹喇叭型匣钵是装烧净瓶的专用窑具,匣钵盖极浅,近M型,匣钵盖中心均呈圆形,浅下凹,以放置器物,并有多个泥点。

在叠烧方式上,以钵型匣钵对扣后多组叠烧为主,亦有钵型匣钵与匣钵盖叠烧的组合。

器物一般直接放置于匣钵内,两者之间使用泥点间隔,少量器物使用垫具垫烧,以较宽的圆环状带圈足的垫饼为主,亦有少量的垫圈。

器物与垫具之间及垫具与匣钵之间均使用松子状的泥点间隔。

支烧具均为粗陶质,束腰形,数量不多。

而早于该地层的堆积大至可以分成两个小阶段,在第二小阶段出现极少量的瓷质匣钵。

碗的装烧方式上林湖后司岙唐五代秘色瓷窑址出土在带有「咸通」年号匣钵的地层中,瓷质匣钵的数量明显增多,粗陶质的匣钵与瓷质匣钵的比例基本相当,器型仍主要是钵型。

在带有中和年款窑具的地层中,瓷质匣钵成了绝对的主流。

器型上直筒型匣钵数量迅速增加,与钵型匣钵共同成为最主要的器型,此外亦有相当数量的匣钵盖,少量筒型、喇叭型、M型匣钵,覆烧用匣钵圈偶见,垫具仍旧不多,以环形带圈足的垫饼为主,垫圈极少。

瓷质匣钵的质量仍旧极高,均用釉封口,以直筒型直接叠烧和钵型与钵型对扣后再多组叠烧为主,亦有钵型与直筒型叠烧、钵型与匣钵盖叠烧、钵型与喇叭形叠烧、M型匣钵与直筒型叠烧、M型与钵型叠烧、M型与M型直接叠烧等方式。

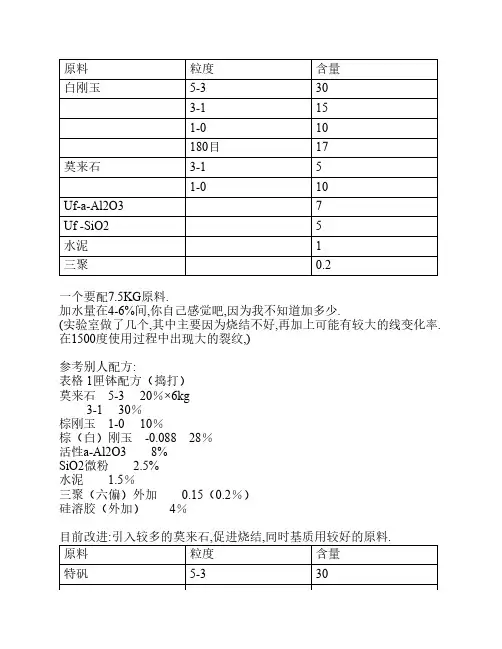

原料粒度含量

白刚玉5-330

3-115

1-010

180目17

莫来石3-15

1-010

Uf-a-Al2O37

Uf -SiO25

水泥1

三聚0.2

一个要配7.5KG原料.

加水量在4-6%间,你自己感觉吧,因为我不知道加多少.

(实验室做了几个,其中主要因为烧结不好,再加上可能有较大的线变化率.在1500度使用过程中出现大的裂纹,)

参考别人配方:

表格 1匣钵配方(捣打)

莫来石 5-3 20%×6kg

3-1 30%

棕刚玉 1-0 10%

棕(白)刚玉 -0.088 28%

活性a-Al2O3 8%

SiO2微粉 2.5%

水泥 1.5%

三聚(六偏)外加 0.15(0.2%)

硅溶胶(外加) 4%

目前改进:引入较多的莫来石,促进烧结,同时基质用较好的原料.

原料粒度含量

特矾5-330

莫来石3-110

1-010白刚玉3-110

1-010

180目18 Uf-a-Al2O37 Uf -SiO23水泥2三聚0.2

加水量在4.9%

匣钵配方

原料粒度百分比

(%)3kg总量时的量

(g)

棕刚玉5-320600

3-130900白刚玉1-015450

<

0.088

28840α-Al2O3微粉7210

外加

SiO2微粉 2.575

水泥80 1.545

5150ml 硅溶胶

(30%c)

在110℃下烘干24h;然后在1000-1200℃下烧3h 大的7.5Kg. 小的6.0Kg左右。

匣钵常识新增回响窑具之一。

在烧制陶瓷器过程中,为防止气体及有害物质对坯体、釉面的破坏及污损,将陶瓷器和坯体放置在耐火材料制成的容器中焙烧,这种容器即称匣砵,亦称匣子。

使用匣砵烧制陶瓷器,不仅可提高装烧量、制品不致粘结、提高成品率,而且匣砵还具有一定的导热性和热稳定性,可保证陶瓷质量。

匣砵的形状,依器物形状而异。

我国龙山文化时期烧制的蛋壳黑陶,已经使用专门的匣砵。

在山东省诸城县杨家子遗址曾采集过两件烧制龙山文化蛋壳陶的匣砵,这是目前所知最早的匣砵。

后世发现的匣砵,以盛装瓷器为主,隋代湘窑已有发现。

From:百度百科、紫砂百科小器匣砵系由匣壁(亦称匣圈)和匣底组成。

制作匣壁的过程大致为:先取特制的竹片若干片,用细绳顺竹片厚度方向穿过,再将其竖放,并把两头合拢围成圈筒,内侧用铁质圆圈固定,外侧用绳绑住。

再将匣泥敷于圈筒外壁,敷至一定厚度时,用布蘸水将其外侧抹平,然后用铁片修削整形。

整好后,去掉圈筒内侧之铁圈,将圈筒收缩从内面取出,然后抹平内壁并整形。

匣壁制好后,将其移至他处稍晾。

制作梗底的过程大致为:先取一直径等于或稍大于匣壁外径的特制铁圈,将匣泥故人圈内,用脚踩匣泥,使匣泥均匀地填满圈内各部位。

然后在中心部位放一团匣泥,并将其拍紧,匣底制好后,稍晾。

待匣壁与匣底干燥适度时,将匣壁缘蘸上匣浆,把它坐于匣底之上,尔后将粘接处修削平整。

大器匣砵系由直壁和斜壁组成。

制作直壁的方法与制作小器匣壁大致相同。

制作斜壁的方法则与瓷坯拉坯相似,只是由于匣泥颗粒较粗,故在精修整形时须带水作业。

直壁与斜壁制好后,即用匣浆将其互相粘合。

粘合之方法,与小器匣砵粘合方法基本相同。

制好的钵坯尚属生坯(俗称土匣),土匣还不能用于装烧瓷坯,只有将土匣镀(即焙烧)成响匣(熟匣)后,方可用它装烧瓷坯。

为了照顾到烧窑时,能较多的装烧坯体,重迭烧成,同时为了避免火焰直接与坯体接触,受到火焰。

煤烟及灰烬的污染和化学作用,以及加热不匀等现象的产生,所以瓷器烧成时往往要用匣砵来充当这缺一不可的重要角色。

原创:匣钵装烧对建窑的意义文/建盏君都知道宋代建盏采用匣钵仰烧。

但是匣钵的实物具体是圆是扁,一个匣钵装几个碗进窑,怎么摆放,在技术上有什么优势,有不少朋友不太清楚,今天我们就来介绍建窑的匣钵装烧工艺。

可以说,匣钵给建窑带来了重大的转折。

从支钉叠烧到匣钵仰烧首先建窑并不是一开始就使用匣钵的,有一个技术进步的过程。

晚唐五代时期是建窑的初创阶段。

彼时建窑以烧制青釉器为主,酱釉器次之。

这个时期建窑器物的烧法以托座叠烧为主,碗、碟等产品呈上下相叠的状态,成品会遗留支钉痕。

五代晚期至北宋初期,建窑装烧工艺改进,才开始用一种漏斗形凸底匣钵,仰烧黑釉茶盏。

此法被建窑坚持使用下去,造就了黑釉盏的辉煌。

建窑的匣钵仰烧讲究在哪里宋代建窑的匣钵装烧,很是讲究,如果不是因为这么讲究的烧法,建窑能否成为黑釉瓷之翘楚,得打个问号。

具体的讲究之处,可以归为以下几点。

第一、相对于胎体直接接触明火、釉面容易被污染的旧烧法,宋代匣钵装烧法以耐高温的材料,隔绝了盏面与火焰,使胎釉在没有落灰烟尘的独立空间中,发生自由、玄奇的变化。

第二、匣钵密封性很好,宋代建窑的匣钵装烧,一个匣钵内,只放一个垫饼、一只碗,即“一钵一器”。

而且匣钵出窑之后被打开了,就废弃不用,下次烧再做新的。

如下图所示,图中匣钵虽为平底(建窑匣钵是尖底),但是一钵一器一垫饼的情形是一样的。

这样做能够保持密封性、独立性,更加自如控制进氧量,保持钵内的温度、气氛处于一个相对稳定的范围(这两个因素对釉色的影响,看过前文的朋友都懂)。

此类精细做法,不仅远胜于五代支钉叠烧,也比“一钵多器”装匣的窑口,更为保证成品质量,可以尽量减少釉面所受的干扰。

多件装匣,需要将碗心与圈足相接处釉层削去,避免粘结,这会对美观有较大的影响,故只能生产普通生活用具。

而建窑所采用的“一钵一器”装匣法,则能够生产釉面完好的精美器具。

(注:以上所比较的装烧方法,均为仰烧。

覆烧情况不同须另议。

)第三、宋代建窑所用匣钵呈漏斗形,底部是尖的(如下图)。

匣钵的相关知识点介绍匣钵是一种古代的铜制器具,一般用来烧香、煮药或盛放食品。

匣钵主要由钵身、钵底、匣盖、匣套、插座等几个部件组成,形状多为圆形或方形,有些还带有图案或镶嵌贵重物品,是文化、历史、美术等众多领域的重要研究对象。

历史渊源匣钵最早出现在商代,因为古人认为盛放物品用匣比用碗更为安全,因此采用了这样的设计。

在随后的周代以及汉代之前,匣钵逐渐普及并得到了广泛的应用。

匣钵在日常生活中的使用方式也在不断的更新、改良与发展。

匣钵在文化上的意义匣钵在文化上也具有重要的意义,它与古人的审美观念、文化背景、生活方式等密切相关。

例如,在古代,匣钵的使用与佛教文化息息相关,一些寺庙会使用匣钵来装烧香、装饰。

此外,在宫廷文化中,匣钵也是必不可少的场景之一,特别是皇帝宴会、拜祭等贵族重要场合,匣钵的使用更是举足轻重。

匣钵在美术上的表现匣钵在美术上也是一个值得探究的话题,它以其独特的造型和精美的雕刻被广泛运用于书画和雕刻作品中。

例如,在古代的画作中,我们可以看到许多匣钵的出现,它为画作增添了一丝古朴的味道。

匣钵的工艺与鉴别匣钵在制作过程中有许多细节需要注意,这包括了铸造、刻画、彩绘等方面的技巧。

在选购或鉴别匣钵时,也需要注意它的重量、质地、工艺等因素。

匣钵的传承与发展随着现代科技的不断发展,匣钵逐渐远离了现代人的生活,但它仍然是古代文化的一部分,是我们了解、传承和发展传统文化的重要载体。

我们应当更好地保护和发扬这一传统文化瑰宝。

结语匣钵的相关知识点介绍涉及到文化、历史、美术等多个领域,体现了中国传统文化的全貌和精神内核。

我们在探索匣钵的历史意义和文化内涵中,也能够更加全面、客观地了解中国传统文化和历史。

匣钵:宋代烧制建盏不可或缺的工具,给建盏的烧制带来了一个怎样的转折变化?从支钉叠烧到匣钵仰烧,那所谓的匣钵到底是什么?匣钵给建盏的烧制带来了一个怎样的转折变化?其中的过程又是如何进行的呢?下面我们就来谈一谈建盏不可或缺的工具:匣钵。

一、匣钵的诞生唐末五代时期,建盏开始创烧,当时匣钵还没有出现,瓷器的烧制方式还是托座叠烧,烧制的产品上下相叠,当然这样的烧制方式缺点很明显,那就是成品遗留着支钉痕,比较影响瓷器的美观。

用匣钵仰烧是后来才出现的,这是一个循序渐进的过程。

从五代末期到北宋初期,建窑开始使用漏斗形凸底匣钵,并采用仰烧的方式烧制建盏。

这个方法好就好在去除了支钉痕,因此被一直使用了下去。

二、使用匣钵烧制建盏是有讲究的1 建盏之前的烧制技术可以使得胎体,直接接触明火,表面比较容易受到一定的污染;而匣钵则很好地把建盏和明火给隔隔绝了,让建盏在匣钵内比较自由的化学反应,产生釉面上玄幻莫测的变化,不会被其它的一些灰尘所影响。

2 匣钵有良好的密封性,能有效地控制氧气进料,并保持匣钵内的温度,以便气氛处于良好的状态。

而气愤气愤又是烧制建盏之时的决定性因素,把这两个因素的把控给摸清楚了,烧制的建盏品质也不会差到哪里去。

3 说来代匣钵造型有些奇特,整体呈漏斗形,底部为尖。

而这样一个设计是有其理由存在的。

建窑兴盛发展之时,烧制的产品主要就是茶碗,而茶碗造型基本是口大足小,用这种形态的匣钵,能够使上一个匣钵与下一个盏的盏面更加贴合,不仅密封性增加了,还能把匣钵堆得更高。

如今科学技术不断的筋分布,虽然温度和气氛还是非常难以把控,但相对于古代,技术已经不晓得提高多少了。

不过即便如此,宋人运用的智慧和勤劳,为现在能够欣赏到绚丽的建盏,起到了不可磨灭的贡献。

宋韵建盏,专注建窑建盏文化传承,想了解更多精品建盏或更多建盏相关的知识,欢迎评论私信~。

十三、烧窑

48、修匣

装坯前整理匣钵,去渣、平底、放谷糠灰。

49、装坯

装坯时要看坯胎大小高低选择合乎规格的匣钵,装的时候要洁净平稳,不能有任何倾斜和摇晃,用手捧或用细布条将坯置入匣钵内,待烧。

50、满窑

将装有坯体的匣钵运到窑堂,烧窑工把匣钵根据瓷釉耐火的要求及成瓷标准用叠直竖放的排列顺序布立好,整窑匣钵要分行排列,稳直不斜,中间还须留有焰火流通的空隙。

对放置最顶端的匣钵称作“加表”。

51、挑柴

烧窑的柴火主要是选用松树锯断劈成柴块,这是因为松木油脂多,火焰长,耐久烧。

挑柴人由码头、途经街巷里弄将柴挑到窑场。

52、点火

烧窑开始点火前,要举行隆重的烧窑仪式,祭拜窑神童宾,由把桩师傅和德高望重的人举行点火仪式。

53、把桩

烧制过程中,由专门的看火师傅(把桩师)在烧制到一定阶段时分次用钓子从火堂里取出火照子,通过观察分析,以判别窑温和瓷器烧制情况。

54、烧窑

烧窑工按照“把桩师”的要求,什么时候添柴、加到什么位置依次进行烧窑。

收藏丨教你认识瓷器的装烧方式及其优缺点(三)瓷器的装烧,说的简单点,就是瓷器在瓷窑中的摆放位置,以及和窑火之间的关系,不同的装烧方式,会对瓷器的质量及上釉面积有影响。

不同的分类瓷器的装烧形式多样,类型繁多,根据不同的分类依据可分为以下几类:1)按坯件放置方向来分可分为:正烧法、覆烧法和对扣烧法。

2)按坯件是否隔离火焰可分为:裸烧法和隔烧法。

3)按一个单位装烧系统内所装坯件数可分为:单件装烧法、多件叠烧法和套烧法。

4)按坯件装烧时的综合工艺可分为:支垫具承托单烧法、明火叠烧法、匣钵单件仰烧法、匣钵多件仰烧法、支圈覆烧法和涩圈叠烧法6种。

此外,还有一些具有地方特色、较独特的装烧工艺。

如北宋时期越窑出现的二钵一凹底匣钵组合装烧法、北宋时广东惠州的大而托盘装烧法、山东、宁夏发现的棚板与支柱架装烧法以及金代山西乡宁西坡窑的捎架套烧法等。

匣钵单件仰烧法匣钵单件仰烧法匣钵单件仰烧法是继明火叠烧法之后出现的一种十分先进的装烧工艺,在我国的瓷器烧造史上具有划时代的意义。

匣钵单件仰烧法其装烧情况为:将一个用粘土加粗料制成的垫圈或垫饼放入己烧成的匣钵内(匣钵的大小多依所装坯件的大小各异而事先烧成),双手托起坯件装入匣钵,坯件的圈足套在垫圈或垫饼上,一个匣钵内只放置一件坯件,然后把装有坯件的匣钵逐件叠放,最后一个匣钵上加盖。

匣钵单件仰烧法其优点是:匣钵的使用提高了产品的质量,故多为烧造高档瓷器使用,如唐代邢窑、七里镇窑的精烧法及明清官窑的烧造。

使用匣钵装坯件,坯件受热均匀,烧制出的产品器型端正,釉而莹润光滑,釉层均匀,同时可保护坯件不受烟气和灰渣等的污染,减少了产品的残次品率,极大地提高了产品的质量。

为后来的五大名窑及明清细瓷的成功烧造奠定了基础,是中国制瓷史上最伟大的创新之一。

其缺点是:工艺复杂,技术要求较高,使用大量耐火材料,成本较高,不适宜普通民用瓷器的大批量生产,有一定的局限性。

匣钵

常识新增回响

窑具之一。

在烧制陶瓷器过程中,为防止气体及有害物质对坯体、釉面的破坏及污损,将陶瓷器和坯体放置在耐火材料制成的容器中焙烧,这种容器即称匣砵,亦称匣子。

使用匣砵烧制陶瓷器,不仅可提高装烧量、制品不致粘结、提高成品率,而且匣砵还具有一定的导热性和热稳定性,可保证陶瓷质量。

匣砵的形状,依器物形状而异。

我国龙山文化时期烧制的蛋壳黑陶,已经使用专门的匣砵。

在山东省诸城县杨家子遗址曾采集过两件烧制龙山文化蛋壳陶的匣砵,这是目前所知最早的匣砵。

后世发现的匣砵,以盛装瓷器为主,隋代湘窑已有发现。

From:百度百科、紫砂百科

小器匣砵系由匣壁(亦称匣圈)和匣底组成。

制作匣壁的过程大致为:先取特制的竹片若干片,用细绳顺竹片厚度方向穿过,再将其竖放,并把两头合拢围成圈筒,内侧用铁质圆圈固定,外侧用绳绑住。

再将匣泥敷于圈筒外壁,敷至一定厚度时,用布蘸水将其外侧抹平,然后用铁片修削整形。

整好后,去掉圈筒内侧之铁圈,将圈筒收缩从内面取出,然后抹平内壁并整形。

匣壁制好后,将其移至他处稍晾。

制作梗底的过程大致为:先取一直径等于或稍大于匣壁外径的特制铁圈,将匣泥故人圈内,用脚踩匣泥,使匣泥均匀地填满圈内各部位。

然后在中心部位放一团匣泥,并将其拍紧,匣底制好后,稍晾。

待匣壁与匣底干燥适度时,将匣壁缘蘸上匣浆,把它坐于匣底之上,尔后将粘接处修削平整。

大器匣砵系由直壁和斜壁组成。

制作直壁的方法与制作小器匣壁大致相同。

制作斜壁的方法则与瓷坯拉坯相似,只是由于匣泥颗粒较粗,故在精修整形时须带水作业。

直壁与斜壁制好后,即用匣浆将其互相粘合。

粘合之方法,与小器匣砵粘合方法基本相同。

制好的钵坯尚属生坯(俗称土匣),土匣还不能用于装烧瓷坯,只有将土匣镀(即焙烧)成响匣(熟匣)后,方可用它装烧瓷坯。

为了照顾到烧窑时,能较多的装烧坯体,重迭烧成,同时为了避免火焰直接与坯体接触,受到火焰。

煤烟及灰烬的污染和化学作用,以及加热不匀等现象的产生,所以瓷器烧成时往往要用匣砵来充当这缺一不可的重要角色。

但是,随着科技的发展,现在也有无匣砵烧成的瓷器,匣砵在使用时,必须具备下列的主要条件:

1、有相当的强度

2、耐高温

3、没有收缩性,或收缩性极少

4、在高温中没有荷重软化性,或荷重软化性极小

5、能抵抗温度的急变

6、导热性大。

装坯时(即把坯件装入匣砵),先在匣砵底上撒一层薄薄的稻谷灰,或高铝质粘土,或石英粉以防止坯与匣砵熔结。

同时一般还要在坯下安置渣饼,特别是流动性较大的颜色釉坯胎还要"粘把子",再放软渣饼,以免烧成时釉流入匣砵内粘紧成品。

上了釉的大型坯体装钵时,必须利用支架或支钉。

坯体装钵必须平稳,否则会发生变形。

有些花瓶台灯及人物瓷雕等陈设瓷,如果重心不十分平稳,在装坯时还要在坯件四周插进一些木刨花皮等加以固定,以防倒塌。

装窑是烧窑前的一道准备工序。

如装窑不平衡,将影响烧窑操作的正常进行,甚至由此造成倒窑等严重的生产事故。

具体的装窑方法,必须视各种不同制品的规格和性能而定,虽各不相同,但是也存在共同的普遍规律。

就倒焰窑而言,大致可以归纳成以下几条:

1、匣砵柱不能直接着落窑底,应用耐火砖或特制的垫座垫起来,以利火焰流通,但是,必须注意不要将吸火孔盖上。

2、耐火垫砖与窑底接触面之间,耐火垫砖与匣砵之间,或者耐火垫砖与耐火垫砖接触面之间均应撒一层石英砂,以防止在高温时相互粘结。

3、匣砵柱必须垂直平稳。

匣砵柱之间要用耐火卡子相互撑持,防止在高温时歪倒。

在外圈的匣砵柱,不得向窑墙倾斜,可稍微向窑中心倾斜。

4、同一制品要装在相同火位,不同的制品应按其烧成温度的高低分别装在不同的火位处。

5、匣砵柱的排列,在矩形窑内大都是平行排列。

在圆窑,有平行排列的,也有沿圆周排列的。

但是平行排列可以增加装窑量,并便于装窑操作。

6、匣砵柱之间的距离,以及匣砵柱距窑墙的距离,视匣砵的大小而定,并利用匣砵柱排列情况来调整窑内火路的分布。

一般,匣砵柱离窑墙距离为100mm左右,匣砵柱之是距离约为15-50mm左右。

7、匣砵柱的高度,应根据窑炉结构和窑内各部位温度上升的情况而定。

大致上,近喷火口处的匣砵柱应较低,以减少火焰上升的阻力。

中间的匣砵柱虽然可以较高,但也要与窑顶之间留出足够的空间,使上升的火焰在这里汇合,然后重新分配到各吸火孔火道里去。

8、装满窑后,封窑门。

窑门最好用耐火砖砌里外两层,里层应与窑墙的内壁齐平,外层应与窑墙外壁齐平,每层都要涂抹耐火泥。

在砌窑门外时,要留出观火孔,每次装窑的观火孔位置要固定,避免忽高忽低,忽大忽小,影响正确测温。