溶胶凝胶法电子教案

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:48

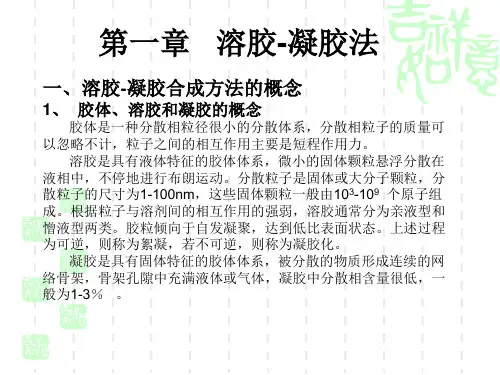

实验一:BaTiO3纳米晶粉的溶胶-凝胶法制备(第三稿)一、实验目的1、熟悉并掌握溶胶-凝胶制备纳米粉体的原理和方法2、制备纳米钛酸钡粉体二、实验说明溶胶-凝胶技术是指金属有机或无机化合物经过溶液、溶胶、凝胶而固化,再经热处理而成氧化物或其他化合物固体的方法。

该法历史可追溯到19世纪中叶,Ebelman发现正硅酸乙酯水解形成的SiO2呈玻璃状,随后Graham研究发现SiO2凝胶中的水可以被有机溶剂置换,此现象引起化学家注意。

经过长时间探索,逐渐形成胶体化学学科。

在20世纪30年代至70年代矿物学家、陶瓷学家、玻璃学家分别通过溶胶-凝胶方法制备出相图研究中均质试样,低温下制备出透明PLZT陶瓷和Pyrex耐热玻璃。

核化学家也利用此法制备核燃料,避免了危险粉尘的产生。

这一阶段把胶体化学原理应用到制备无机材料获得初步成功,引起人们的重视,认识到该法与传统烧结、熔融等物理方法不同,引出“通过化学途径制备优良陶瓷”的概念,并称该法为化学合成法或SSG法(Solution-sol-gel)。

另外该法在制备材料初期就进行控制,使均匀性可达到亚微米级、纳米级甚至分子级水平,也就是说在材料制造早期就着手控制材料的微观结构,而引出“超微结构工艺过程”的概念,进而认识到利用此法可对材料性能进行剪裁。

溶胶-凝胶法不仅可用于制备微粉,而且可用于制备薄膜、纤维、体材和复合材料。

其优缺点如下:①高纯度。

粉料(特别是多组分粉料)制备过程中无需机械混合,不易引进杂质;②化学均匀性好。

由于溶胶—凝胶过程中,溶胶由溶液制得,化合物在分子级水平混合,故胶粒内及胶粒间化学成分完全一致;②颗粒细胶粒尺寸小于0.1μm;④该法可容纳不溶性组分或不沉淀组分。

不溶性颗粒均匀地分散在含不产生沉淀的组分的溶液中,经溶胶凝化,不溶性组分可自然地固定在凝胶体系中,不溶性组分颗粒越细,体系化学均匀性越好;⑤掺杂分布均匀。

可溶性微量掺杂组分分布均匀,不会分离、偏折,比醇盐水解法优越:⑥合成温度低,成分容易控制;⑦粉末活性高;⑧工艺、设备简单,但原材料价格昂贵:⑨烘干后的球形凝胶颗粒自身烧结温度低,但凝胶颗粒之间烧结性差,即体材料烧结性不好;⑩干燥时收缩大。