铸件的化学成分不均匀性

- 格式:ppt

- 大小:3.79 MB

- 文档页数:35

凝固技术复习题一.名词解释1.平方根定律:即凝固层厚度与凝固时间的平方根成正比,即τξK =。

2.液体金属的流动性:液态金属本身的流动能力,与金属的成分、温度、杂质含量和物理性质等有关。

3.均质生核:由游动的原子集团自己逐渐长大而形成晶核的过程。

4.偏析:铸件凝固后所产生的化学成分不均匀现象。

5.析出性气孔:金属液在冷却和凝固过程中,因气体溶解度下降,析出气体来不及排除而在铸件中形成的气孔。

6.充型能力:液态金属能否充满铸型、得到形状完整轮廓清晰的铸件的能力,即为液态金属充填铸型的能力,简称为充型能力。

7.非均质生核:在不均匀的熔体中依靠外来杂质或型壁界面提供的衬底进行生核的过程。

8.缩孔:铸件在凝固过程中,由于合金的液态收缩和凝固收缩,往往在铸件最后凝固的部位出现容积大而集中的孔洞,称为集中缩孔,或简称为缩孔。

9.热裂:在凝固过程后期或凝固刚结束时,产生于高温阶段的裂纹称为热裂。

10当量温度:C LK =,释放L 数量结晶潜热相当于释放比热C 所下降的温度数。

11.线收缩:金属在固态冷却过程中的收缩,其原因在于空穴减少;原子间间距减小。

固态收缩还引起铸件外部尺寸的变化,故称尺寸收缩或线收缩。

12.相变应力:固态发生相变的合金,由于铸件各部分冷却条件不同,它们到达相变温度的时刻不同,相变程度不同,因此而产生的应力。

13.动力粘度:液体层流运动时的摩擦系数,即)//(dx dv S F ⨯=η。

14.结膜温度:液体金属表面产生一层固体薄膜的温度。

15.运动粘度:液体层流运动时的摩擦系数,即)//(dx dv S F ⨯⨯=ρη。

二.简答题1.能量起伏:由于原子的热运动和相互碰撞,使体系中各原子瞬间所具有的能量在平均能量上、下波动的现象。

2.表面张力:对于液体和气体界面上的质点(原子或分子),由于液体的密度大于气体的密度,故气相对它的作用力远小于液体内部对它的作用力,使表面层质点处于不平衡的力场之中。

关于偏析概念及分类合金液在铸型中凝固以后,铸件断面各个部分,以及晶粒内部,往往有化学成分不均匀的现象,这就是偏析。

偏析是一种铸造缺陷。

由于铸件各部分化学成分不一致,势必使其机械及物理性能也不一样,这样就会影响铸件的工作效果和使用寿命。

因此,在铸造生产中,必须防止合金在凝固过程中产生偏析。

偏析可分为三种类型,即晶内偏析、区域偏析和比重偏析。

对于某一种合金而言,所产生的偏析往往有一种主要型式,但有时,由于铸造条件的影响,几种偏析也可能同时出现。

一、晶内偏析晶内偏析,又称树枝状晶偏析,简称枝晶偏析。

其特征是同一个晶粒内,各部分化学成分不一致,并且往往在初晶轴线上含有熔点较高的成分多。

如锡青铜在晶粒轴线上往往含铜较多,含锡较少,而枝晶边缘则相反,这就是晶内偏析。

铸件内产生晶内偏析,一般有二个先决条件,第一,合金的凝固有一定的温度范围;第二,合金结晶凝固过程中原子扩散速度小于结晶生长速度。

一般的情况下,合金的凝固温度范围愈大,铸件结晶及冷却速度愈快,则原子扩散愈难于进行完全,晶内偏析现象愈严重。

因此,晶内偏析多产生于凝固温度范围较大,能形成固熔体的合金中。

为了防止某些合金的晶内偏析,可以采取细化晶粒措施,以缩短原子扩散距离;或适当提高浇注温度,延缓冷却速度,以延长原子扩散时间但浇注温度不得过高,否则会造成氧化、吸气、晶粒粗大等弊病。

当铸件内已存在晶内偏析时,可考虑采用长则间的扩散退火热处理,以求得到改善。

二、区域偏析区域偏析,即在整个铸件断面上,各部分化学成分不一致的现象,它主要由于合金进行选择凝固所引起的。

区域偏析可分为正向和逆向偏析正向偏析是熔点较低的成分或合金元素熔质集中在铸件的中心和上部,其含量从铸件边缘至中心逐渐增加。

逆向偏析则相反,熔点较低的成分或合金元素熔质集聚在铸件边缘。

如在铜合金中,硅黄铜易出现正向偏析现象,即铸件中心含硅较多;锡青铜则易产生逆向偏析现象,即铸件表面层含锡较多。

合金在一定温度范围内结晶,是产生区域偏析的基本原因。

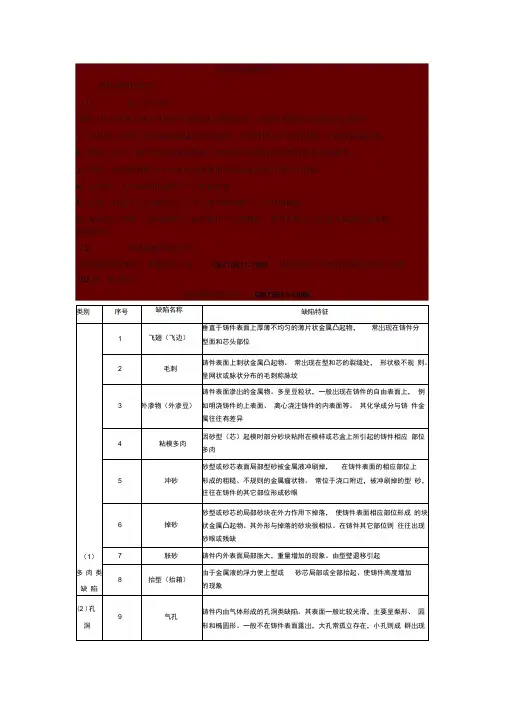

铸造缺陷分类标准铸造是一种广泛用于工业生产的工艺,它涉及到将熔融的金属倒入模具中,待其冷却凝固后形成所需形状的金属零件。

然而,铸造过程中可能会产生各种缺陷,这些缺陷会影响到产品的质量和性能。

为了更好地理解和控制铸造过程,制定一个铸造缺陷分类标准是非常必要的。

以下是一个基于常见铸造缺陷的分类标准:一、孔洞类缺陷孔洞类缺陷是指在铸造过程中,由于气泡或挥发物未能及时逸出,导致在铸件内部或表面形成的孔洞。

这类缺陷包括以下几种:1. 气孔:由于气体在金属液中形成气泡,未能及时逸出而形成的孔洞。

2. 夹渣孔:由于金属液中夹杂物未及时排除而形成的孔洞。

二、裂纹和冷隔类缺陷裂纹和冷隔类缺陷是指在铸造过程中,由于冷却速度过快、金属液收缩等因素导致的铸件开裂或冷隔现象。

这类缺陷包括以下几种:1. 热裂纹:由于金属液冷却速度过快,导致铸件内部应力过大而产生的裂纹。

2. 冷裂纹:由于铸件冷却过程中受到外力作用,导致铸件开裂。

3. 冷隔:由于金属液在冷却过程中未能完全融合,形成的分隔区域。

三、缩松和缩孔类缺陷缩松和缩孔类缺陷是指在铸造过程中,由于金属液冷却过程中体积收缩,导致在铸件内部或表面形成的缩松或缩孔。

这类缺陷包括以下几种:1. 缩松:由于金属液冷却过程中体积收缩不均匀,导致铸件内部形成的细小孔洞。

2. 缩孔:由于金属液冷却过程中体积收缩过大,导致铸件内部形成的较大孔洞。

四、气孔、夹杂和夹渣类缺陷气孔、夹杂和夹渣类缺陷是指在铸造过程中,由于金属液中混入气体、杂质或夹渣物而导致的缺陷。

这类缺陷包括以下几种:1. 气孔:由于金属液中混入气体而形成的气泡。

2. 夹渣:由于金属液中夹杂的固体颗粒物而形成的夹渣。

五、形状和表面类缺陷形状和表面类缺陷是指在铸造过程中,由于模具设计、制造或操作不当导致的铸件形状或表面质量的缺陷。

这类缺陷包括以下几种:1. 模具痕迹:由于模具设计或制造不当,导致铸件表面留下的痕迹。

2. 表面粗糙:由于金属液冷却过程中表面收缩不均匀,导致铸件表面粗糙。

铸件宏观偏析和石墨漂浮成因及防止措施铸件宏观偏析是指在一个宏观尺度上,铸件内部某些部分获得的化学成分比其他相对应的部分多或少,从而导致组织构造和性能不均匀。

目前认为,铸件宏观偏析主要有几个成因,包括原材料成分的不均,熔炼、浇铸和冷却过程中的温度和成分分布不均等。

其中,原材料的成分不均主要是指铁水、熔渣和废铜中的元素浓度不同,对于大多数企业来说,这种情况很难避免。

而石墨漂浮是指在铸铁铸件中,由于石墨比铁密度小,所以在熔铁过程中,石墨容易沉积在熔池底部。

但是,如果熔铁一侧进一定量洁净,石墨在铁水中的浮力就会突然增大,从而导致石墨上浮,形成石墨漂浮现象。

因为在高温均匀熔体中石墨漂浮不易出现,所以现在普遍认为,石墨漂浮是铸件宏观偏析的一种。

那么,为了防止铸件宏观偏析和石墨漂浮,我们应该采取哪些预防措施呢?一、原材料控制1.选用合适的合金原材料能够有效提高原材料中元素浓度的检测方法和设备,通过合理的原材料配料,控制铸件化学成分的浓度范围,进而减少偏析。

此外,一些添加剂能有效改善铸铁的质量,如添加剂“CA”能够吸附氧气,降低铁水渣浇口中氧气含量,减少铸件收缩缺陷和夹杂等。

2.严格实行原材料加工规范制定相应的铸造工艺和加工操作规范,精确测量和严格控制铁水、熔渣和废铜等原材料的成分,合理制定合金组成比例,减少铸件化学成分的偏析。

二、铸造工艺控制1.控制铸造温度和速度铸造温度和速度的联合控制,对减少铸件宏观偏析和石墨漂浮是非常重要的。

因为熔铁在不同的温度下,石墨的浮力不同,所以通过控制铸造温度和速度的变化规律,可以降低石墨漂浮发生的可能性。

2.优化浇注系统采用合适的型腔布置,降低熔铁入口和浇口的压力和速度,控制浇注和逐层凝固的速度和方向,减少冷却后的残余热量和热应力,提高铸件的质量和尺寸精度。

三、金相分析进行组织和成分分析,检测铸件的偏析程度和石墨形态,从而减少宏观偏析和石墨漂浮发生的可能性。

总之,对于铸造企业来说,防止铸件宏观偏析和石墨漂浮是非常重要的工作。

铸造制品主要缺陷有偏析、气孔、缩孔与缩松、夹杂、裂纹、冷隔及其他缺陷。

1偏析偏析——在铸件中出现化学成分不均匀的现象。

偏析使铸件的性能不均匀,严重时会造成废品。

偏析可分为两大类:微观偏析和宏观偏析。

晶内偏析(又称枝晶偏析)——是指晶粒内各部分化学成分不均匀的现象,是微观偏析的一种。

凡形成固溶体的合金在结晶过程中,只有在非常缓慢的冷却条件下,使原子充分扩散,才能获得化学成分均匀的晶粒。

在实际铸造条件下,合金的凝固速度较快,原子来不及充分扩散,这样按树枝状方式长大的晶粒内部,其化学成分必然不均匀。

为消除晶内偏析,可把铸件重新加热到高温,并经长时间保温,使原子充分扩散。

这种热处理方法称为扩散退火。

密度偏析(旧称比重偏析)——是指铸件上、下部分化学成分不均匀的现象,是宏观偏析的一种。

当组成合金元素的密度相差悬殊时,待铸件完全凝固后,密度小的元素大都集中在上部,密度大的元素则较多地集中在下部。

为防止密度偏析,在浇注时应充分搅拌或加速金属液冷却,使不同密度的元素来不及分离。

宏观偏析有很多种,除密度偏析之外,还有正偏析、逆偏析、V形偏析和带状偏析等。

偏析金相组织见图1:图1边部灰色处为反偏析区2气孔金属在凝固过程中,气体的溶解度急剧降低,在戮度很大的固态金属中难以逸出而滞留于熔体内形成气孔。

与缩孔缩松的形态不同,气孔一般呈圆形、椭圆形或长条形,单个或成串状分布,内壁光滑。

孔内常见气体有H2、CO、H2O、CO2等。

按气孔在铸锭中出现的位置分为内部气孔、皮下气孔和表面气孔。

气孔的存在减少了铸锭的有效体积和密度,经加工后虽可被压缩变形,但难以焊合,结果造成产品的起皮、起泡、针眼、裂纹等缺陷。

气孔形态金相组织见图2:图2浇铸时由模底和模壁产生的气体来不及逸出而沿结晶方向形成气孔3缩孔与缩松金属在凝固过程中,发生体积收缩,熔体不能及时补充,而在最后凝固的地方出现收缩孔洞,称为缩孔或缩松。

容积大而集中的缩孔称为集中缩孔,细小而分散的缩孔称为缩松,其中出现在晶界和枝晶间借助于显微镜观察的缩松称为显微缩松。

六种铸件常见缺陷的产⽣原因及防⽌⽅法⽓孔(⽓泡、呛孔、⽓窝)特征⽓孔是存在于铸件表⾯或内部的孔洞,呈圆形、椭圆形或不规则形,有时多个⽓孔组成⼀个⽓团,⽪下⼀般呈梨形。

呛孔形状不规则,且表⾯粗糙,⽓窝是铸件表⾯凹进去⼀块,表⾯较平滑。

明孔外观检查就能发现,⽪下⽓孔经机械加⼯后才能发现。

形成原因1、模具预热温度太低,液体⾦属经过浇注系统时冷却太快。

2、模具排⽓设计不良,⽓体不能通畅排出。

3、涂料不好,本⾝排⽓性不佳,甚⾄本⾝挥发或分解出⽓体。

4、模具型腔表⾯有孔洞、凹坑,液体⾦属注⼊后孔洞、凹坑处⽓体迅速膨胀压缩液体⾦属,形成呛孔。

5、模具型腔表⾯锈蚀,且未清理⼲净。

6、原材料(砂芯)存放不当,使⽤前未经预热。

7、脱氧剂不佳,或⽤量不够或操作不当等。

防⽌⽅法1、模具要充分预热,涂料(⽯墨)的粒度不宜太细,透⽓性要好。

2、使⽤倾斜浇注⽅式浇注。

3、原材料应存放在通风⼲燥处,使⽤时要预热。

4、选择脱氧效果较好的脱氧剂(镁)。

5、浇注温度不宜过⾼。

缩孔(缩松)特征缩孔是铸件表⾯或内部存在的⼀种表⾯粗糙的孔,轻微缩孔是许多分散的⼩缩孔,即缩松,缩孔或缩松处晶粒粗⼤。

常发⽣在铸件内浇道附近、冒⼝根部、厚⼤部位,壁的厚薄转接处及具有⼤平⾯的厚薄处。

形成原因1、模具⼯作温度控制未达到定向凝固要求。

2、涂料选择不当,不同部位涂料层厚度控制不好。

3、铸件在模具中的位置设计不当。

4、浇冒⼝设计未能达到起充分补缩的作⽤。

5、浇注温度过低或过⾼。

防⽌⽅法1、提⾼磨具温度。

2、调整涂料层厚度,涂料喷洒要均匀,涂料脱落⽽补涂时不可形成局部涂料堆积现象。

3、对模具进⾏局部加热或⽤绝热材料局部保温。

4、热节处镶铜块,对局部进⾏激冷。

5、模具上设计散热⽚,或通过⽔等加速局部地区冷却速度,或在模具外喷⽔,喷雾。

6、⽤可拆缷激冷块,轮流安放在型腔内,避免连续⽣产时激冷块本⾝冷却不充分。

7、模具冒⼝上设计加压装置。

8、浇注系统设计要准确,选择适宜的浇注温度。

铸件中的偏析所谓铸造偏析就是液态合金在铸型中凝固以后,铸件断面上各个部分及晶粒与晶界之间存在化学成分的不均匀现象。

它有三种类型:即晶内偏析、区域偏析和比重偏析。

有时铸件上只存在某一种类型的偏析,有时则几种类型同时并存。

由于偏析的存在,铸件断面上或晶粒与晶界处的机械性能也不一致,从而会影响到铸件的使用寿命。

为此,在铸件的生产中,应尽量防止偏析的产生。

1.晶内偏析晶内偏析,又叫树枝晶偏析。

其特征是在一个晶粒范围内,晶内和晶界处的化学成分不一致,熔点高的组元往往多分布于晶内,而熔点低的组元则往往多分布于晶界。

如锡青铜铸件,晶粒内含铜多,而晶界处含锡多。

一般的产生晶内偏析,有两个条件:(1)具有一定结晶温度范围的合金;(2)在凝固过程中,合金原子的扩散速度小于结晶速度。

因为合金的结晶温度范围愈宽、铸件的冷却或结晶速度愈快,则晶内偏析愈严重。

为防止晶内偏析,可以采用细化晶粒的措施,以缩短原子的扩散距离;或适当提高浇温,以延缓冷却速度,以达到延长原子的扩散时间等。

对已产生晶内偏析的铸件,可通过长时间的扩散退火来减轻晶内偏析。

2.区域偏析区域偏析是指在铸件的整个断面上,各部位的成分不一致的现象。

主要因合金进行选择凝固所引起。

区域偏析又分正向偏析和逆向偏析两类。

(1)正向偏析所谓正向偏析是指铸造合金中,熔点较低的组元集中分布在铸件的中心或上部区域,其含量从铸件的先凝固区到其后凝固区逐渐递增。

而逆向偏析则正好相反,熔点较低的组元集聚在铸件边缘。

如硅黄铜铸件易出现正向偏析,即铸件中心含硅量较高;锡青铜件则易产生逆向偏析,即铸件表层中锡含量较多。

一般的,具有一定结晶温度范围的合金,均会产生一定程度的区域偏析,只是结晶温度范围较小的合金,倾向于产生正向偏析;而结晶温度范围较宽的结晶时形成发达的树枝晶的合金,则易产生逆向偏析。

如锡青铜件表面的“锡汗”,就是当锡青铜表面先凝固一层硬壳后,由于某种应力的作用,硬壳出现裂纹,壳内未凝固的低熔点组元(锡)占多数的液态合金被挤出壳外而停留在铸件表面形成的。

镇江丹徒职教中心金属液态形成原理复习题第1章液态金属的结构和性质一、判断题(正确的在括号中画√,错误的画×)1、只要金属流动性好,铸件就不会产生浇不足缺陷。

(×)2、金属一熔化,原子间的结合就全部破坏。

(×)3、温度起伏是指铸件各处温度的差异。

(×)4、钠可以很好地吸附于硅的表面,所以说“钠是表面活性元素”。

(×)二、选择题1、影响液态金属粘度的因素主要有温度、化学成分和杂质。

2、在弯曲液面上作用有附加压力,当液面为球形时,该压力可表示为p=2σ/r。

3、温度接近熔点的金属液,其结构类似于固态的结构。

4、液态金属的平均间距比固态稍大 ,其配位数比固态要小。

5、纯金属的表面张力一般随温度的升高而减小,而灰铸铁的表面张力则相反。

6、使用黑烟涂料是为了调整铸型的热阻,从而改变液态金属流动时间以提高充填能力。

三、问答题1、液态金属的表面张力有哪些影响因素?试总结它们的规律。

2、总结温度、原子间距(或体积)、合金元素或微量元素对液体粘度 高低的影响。

第2章液态金属的流动性与充型能力一、判断题1、金属液本身的流动能力称为充型能力。

(×)2、金属液的充型能力仅与金属液的化学成分、温度、杂质含量及物理性质有关。

(×)二、问答题1、影响液态金属充型能力的因素有哪些?如何提高液态金属的充型能力?2、某飞机制造厂的一牌号Al-Mg合金(成分确定)机翼因铸造常出现“浇不足”缺陷而报废,如果你是该厂工程师,请问可采取哪些工艺措施来提高成品率?3、铸型蓄热系数(b)较小时,在其它条件不便的情况下,定性指出对下列项目的影响:2①充型能力②铸件形成机械粘砂③使铸件的断面温度梯度④使铸件凝固方式⑤铸件形成缩松⑥铸件的热应力第3章铸件的凝固一、判断题1、安放冒口一般应遵循顺序凝固原则。

(√)2、铸件的凝固方式主要取决于合金本身特性,与其它条件则影响不大。

(×)(温度梯度)3、金属凝固温度低,铸型蓄热系数也小时,铸件内温度梯度也小。

成分过冷:界面前沿液体中的实际温度低于由溶质分布所决定的凝固温度时产生的过冷,即T实<TL。

过冷度:相变过程中冷却到相变点以下某个温度后发生转变,平衡相变温度与该实际转变温度之差称过冷度。

平面柱状晶:G/R很大时不出现成分过冷,界面以平面状生长得到平面柱状晶。

胞状晶成分过冷弱,溶质偏析少的地方形成晶尖凸出,多的地方形成凹坑,晶凸缓慢长大,凹坑逐渐发展成槽沟而形成胞状晶。

枝晶壁间距:枝晶的粗化程度常用枝晶壁间距D来衡量。

柱状晶:在表面细等轴晶区内,生长方向与散热方向平行的晶粒优先长大、而与散热方向不平行的晶粒则被压抑。

这种竞争生长的结果,使越往铸锭内部晶粒数目越少,优先生长的晶粒最后单向生长并相互接触而形成柱状晶区。

三个晶区的组织形成过程在浇注和凝固过程中,形成的大量晶体在对流作用下,沿模壁下沉,其中部分晶体由于模壁的冷却,积聚在模壁上形成表面细等轴晶;部分晶体由于对流作用被卷向铸锭中部,悬浮在液体中。

随着温度的降低,对流的减弱,沉积于铸锭下部的晶体越来越多;于此同时,表面细等轴晶通过竞争生长形成柱状晶区;中部晶体不断长大形成中心等轴晶区。

当它与由外向里生长的柱状晶相遇时,凝固即告结束,形成具有三个晶区的组织。

中心等轴晶区的形成:由于溶质偏析产生的成分过冷,阻碍了晶体迅速形成稳定的凝壳,并使晶粒或枝晶根部形成缩颈,在对流作用下,根部带缩颈的晶粒或枝晶脱离模壁或凝壳,游离到铸锭中心起晶粒增殖作用二次枝晶:凝固速率增大,成分过冷增强,胞状晶沿优先方向生长,晶凸充分发展成凸缘结构,会长成锯齿状,为二次枝晶。

带二次枝晶的胞状晶为胞状枝晶。

自由枝晶:出现成分过冷,固/液界面的过冷度最小,界面前沿过冷度较大,一旦界面前沿出现晶核时就会自由长大成为自由枝晶枝晶粗化:长大在凝固过程中,由于温度起伏等使一些小枝晶被重熔而消失,一些的枝晶变粗,枝晶臂间距增大的过程。

羽毛状晶:连续铸锭中,常可产生一种由许多羽毛状片晶组成的晶粒,称为羽毛状晶。

控制宏观偏析的方法和效果宏观偏析亦称为“区域偏析”,指金属铸锭(铸件)中各宏观区域化学成分不均匀的现象。

包括正常偏析、反常偏析和比重偏析。

宏观偏析造成铸锭(铸件)组织和性能的不均匀性。

它和材料本性、浇铸条件、冷却条件等许多因素有关,虽然无法绝对避免,但应当控制在一定范围之内。

宏观偏析的形成原因:铸件过厚、浇注温度过高、凝固时冷却速度过慢,易使凝固温度范围宽的合金产生区域偏析。

合金吸气较严重时,会加重区域偏析,偏析使铸件的力学性能降低,易导致热裂和冷裂,降低铸件的耐蚀性,严重时会导致铸件因性能不合格或断裂而报废或失效。

区域偏析可通过扩散退火、热变形加工和热等静压处理减轻。

减少宏观偏析的措施:1. 保证合金成分,使凝固过程中液体密度差别最小。

2. 适当的铸件或铸锭高度。

3. 采用加入孕育剂、振动、搅拌等细化晶粒的措施,减少枝晶间液体金属流动。

4. 加大冷却速度,缩短固液相区的凝固时间。

电磁振荡对半连铸7075址合金的宏观偏析的抑制作用。

电磁振荡对抑制溶质元素的宏观偏析,大致可归结为以下几个方面原因。

(1)初凝壳高度影响因素。

熔体形成凸起的弯液面,与结晶器壁间的接触高度和接触压力变小,次冷却强度降低。

此外,洛仑兹力的搅拌作用,强化了晶粒从结晶器壁的瓣离,因而初凝壳高度减小,形成位置点降低,消除了这部分以结晶器壁为基底的晶粒在长大过程中凼颈缩和“搭桥”而封闭富集溶质的熔体,以及发生再熔化逆偏析,形成表面偏析瘤.造成溶质元素在铸锭表面含量偏高的现象,抑制了宏观偏析。

(2)液穴因素。

液穴深度变浅,降低了各溶质元素四密度不恻在液穴内部分布不均匀而造成的密度偏析,有利于溶质元素在截面尺度范围内的均衡分布和扩散,降低了宏观偏析的程度。

(3)温暖场和浓度场因素。

极大地均匀了液穴中温度场和浓度场,抑制了枝晶的生长,从而避免了枝晶臂彼此接触“搭桥”,在晶间及二次枝晶臂根部封闭充盈富集溶质元素的熔体,而导致的溶质宏观偏析。

铸造工艺常见的缺陷及质量控制措施作者:张振来源:《科技与企业》2015年第14期【摘要】铸造工艺过程复杂,影响铸件质量的因素很多,往往由于原材料控制不严,工艺方案不合理,生产操作不当,管理制度不完善等原因,会使铸件产生各种质量缺陷。

如气孔、砂眼、渣孔、残渣、缩孔、缩松、裂纹、硬度不均匀、球铁件球化不良等。

本文主要分析了常见铸造缺陷产生原因并提出质量控制措施。

【关键词】铸造;工艺;缺陷;措施1、气孔1.1特征描述:在铸件内部和铸件表面上经常看到一些大小不等的光滑孔洞,这些就是气孔,不同的气孔,由于其成因和来源的不同,因此导致了表现形式有各种各样。

如常见的侵入性气孔、析出性气孔以及皮下气孔等1.2出现气孔的原因分析:出现气孔的原因有很多,例如炉料不干或含氧化物、杂质多;浇注工具或炉前添加剂未烘干;型砂含水过多或起模和修型时刷水过多;型芯烘干不充分或型芯通气孔被堵塞;浇注温度过低或浇注速度太快等。

1.3质量控制措施:针对侵入性气孔尽快控制型砂或芯砂中发气物质的含量,减少发气量,而且要降低湿型砂的含水量,造型与修模时不能过多的和水,保证砂芯的干燥;析出性气孔多而分散,一般情况下,对于同批浇注的铸件其表面常常会发现有析出性气孔。

铸造炉料要保证洁净干燥,对于含气量较多的炉料严禁使用,同时保证添加剂的干燥;对皮下气孔的预防控制,包括适当提高浇注温度,减少各种添加剂的加入剂量,尽量减少浇注时间;孕育剂的加入量最好控制在(质量分数)0.4%~0.6%,孕育剂含Al量不宜超过1.5%;防止铁液氧化,适当补加接力焦,严格控制进风量;在保证球化的前提下,尽量减少球化剂的加入量;浇注时在铁液表面覆盖冰晶石粉,防止铁液氧化。

2、砂眼、渣孔2.1特征描述:材料的缺陷处内部或表面往往会充塞着型(芯)砂的小孔,这就是我们所谓的砂眼。

如果是缺陷形状呈现出不规则性,且缺陷内部填充着夹杂物,这就称为渣孔。

2.2出现砂眼、渣孔的原因分析:型砂的强度过低、或者是砂型和型芯不够结实、合箱时砂型出现了局部破坏、浇注系统不合理,内浇口方向不对,金属液冲坏了砂型;合型时型腔或浇口内散砂未清理干净2.3砂眼、渣孔的质量控制措施:砂眼的防止措施:第一、尽量提高型砂的强度以及砂型的结实度,紧实度,减少砂芯的毛刺,从而防止出现冲砂的现象。

铸件各部分化学成分不均匀的现象称为铸件各部分化学成分不均匀的现象称为“组分不均”。

在铸件制造过程中,组分不均是一种常见的质量问题,它可能导致铸件的性能下降,甚至造成铸件失效。

组分不均主要是由于铸造过程中的凝固过程造成的。

在铸造中,熔融金属经过凝固转变为固态金属。

凝固过程中,金属中的元素会以不同的速度凝固,从而导致组分不均。

例如,一些元素可能会首先凝固,而其他元素则会在后续凝固中分离出来。

这种不均匀的凝固过程会导致铸件内部的组分不均。

除了凝固过程,原材料的组分不均也可能导致铸件的组分不均。

如果铸造时使用的原材料中存在成分不均匀的情况,那么在铸造过程中,这种不均匀性就会传递到铸件中。

原材料的组分不均可能是由于生产过程中的操作不当,或者是原材料本身的质量问题导致的。

组分不均对铸件的性能和品质都有不利影响。

首先,组分不均可能导致铸件的力学性能降低。

例如,一些区域的成分偏低可能导致该区域的强度下降。

其次,组分不均还可能导致铸件出现表面缺陷,如气孔、夹杂物等。

这些缺陷不仅会影响铸件的外观,还可能导致铸件在使用过程中发生断裂等失效问题。

为了解决铸件组分不均的问题,可以采取一些措施。

首先,需要优化铸造工艺,尽量减少凝固过程中的组分分离现象。

其次,对原材料进行严格的质量控制,确保原材料的组分均匀稳定。

此外,还可以使用一些铸造辅助剂,如改善凝固过程的添加剂,来改善铸件的组分均匀性。

总之,铸件各部分化学成分不均匀的现象称为组分不均。

组分不均可能由凝固过程和原材料的组分不均引起,它对铸件的性能和品质有不利影响。

为了解决组分不均问题,需要优化铸造工艺,严格控制原材料质量,并使用适当的铸造辅助剂。

这样可以提高铸件的质量,确保其满足使用要求。