苏教版八年级上册语文:十六 阿里山纪行 (4)

- 格式:ppt

- 大小:4.02 MB

- 文档页数:26

苏教版八年级语文上公布课《阿里山纪行》教案知识与能力:2.学习移步换景、融情于景的写法进程与方式:1.自主、合作、探讨,表现开放式的课堂教学方式2.整体感知——学习移步换景的写作方式3.反复朗诵——体会文章文字音乐美和情韵美情感、态度和价值观:体会作者对阿里山漂亮风光的浓浓爱意和赞扬台湾人民的生态意识和利用生态进展旅行的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的一起愿望教学重难点1.重点:采纳移步换景法2.难点:富于音乐美和情韵美的语言教学时数:二教时教学预备:预备音像《高山青》和《大海啊,故乡》,制作课件第一教时知识与能力:2.学习移步换景、融情于景的写法进程与方式:1.自主、合作、探讨,表现开放式的课堂教学方式情感态度和价值观:体会作者对阿里山漂亮风光的浓浓爱意和赞扬台湾人民的生态意识和利用生态进展旅行的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的一起愿望教学重难点:1.重点:学习移步换景、融情于景的写法2.难点:体会课文用优美的语言描述阿里山如画的风光教学方式:运用多媒体课件教学教与学互动设计一、创设情境,导入新课1.播放《高山青》的歌曲.2.用图片和文字展现阿里山的风光,让学生感受阿里山的漂亮二、自读文本,整体感知(一)预习检测(二)感知课文1.整体归纳:阿里山给人的最初印象是什么?2.细点归纳:作者在课文最后写道“我感觉,阿里山的风光美如画”,那么阿里山的如画风光具体表此刻课文的哪些地址呢?并试着归纳每处景物的特点三、师生互动,合作探讨(一)行踪探讨1.划出说明作者行踪的语句,理出作者游览线路图2.参照适才标明作者行踪的语句,假设你是阿里山之行的导游,你将如何介绍今天的行程?3.总结写法:移步换景4.课堂作业(1):运用移步换景的写景手法描述咱们的校园(二)赏美景、悟真情听读课文49段,并设计题目,让学生试探:作为导游,在游览进程中,为激起游客游览阿里山的游兴,你最想给游客介绍哪一处景点,因什么缘故?请以以下句式进行描述游客朋友们,我最想带大伙儿参观游览的是,因为(三)主题探讨,反思评判作为一名游客,除欣赏到宝岛台湾阿里山迷人的风光外,伶俐的你在游览进程中是不是还有别的收成?(可选择以下任一句式谈谈)在整个游览进程中,我发觉了(明白了、知道了、想到了)……四、总结全文,拓展延伸“高山常青,涧水常蓝……”阿里山如一首含蓄隽永的诗,如一杯醇香甘甜的酒,如一幅优美的画,如一首悦耳的歌何时咱们也能去看看拔地参天、威风八面的神木?固然,此刻已经能成为现实1>课下搜集有关阿里山、台湾的图片、文字资料,做成卡片2>用“移步换景”的写法描述咱们的校园3>咱们已陶醉于阿里山美如画的自然风光中,为了让更多的人了解她,请你为阿里山写句广告词3.欣赏歌曲《大海啊,故乡》(附对联)学者歌声融会两岸情谊幽林神木尽显一山精神附板书设计:行踪景情进阿里山云雾浓稠风潭水清澈喜爱光林区宁静美曲径幽路如丛林无边赞美画访神木神木神奇移步换景、融情于景知识与能力:2.学习移步换景、融情于景的写法进程与方式:1.自主、合作、探讨,表现开放式的课堂教学方式2.整体感知——学习移步换景的写作方式3.反复朗诵——体会文章文字音乐美和情韵美情感、态度和价值观:体会作者对阿里山漂亮风光的浓浓爱意和赞扬台湾人民的生态意识和利用生态进展旅行的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的一起愿望教学重难点1.重点:采纳移步换景法2.难点:富于音乐美和情韵美的语言教学时数:二教时教学预备:预备音像《高山青》和《大海啊,故乡》,制作课件第一教时知识与能力:2.学习移步换景、融情于景的写法进程与方式:1.自主、合作、探讨,表现开放式的课堂教学方式情感态度和价值观:体会作者对阿里山漂亮风光的浓浓爱意和赞扬台湾人民的生态意识和利用生态进展旅行的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的一起愿望教学重难点:1.重点:学习移步换景、融情于景的写法2.难点:体会课文用优美的语言描述阿里山如画的风光教学方式:运用多媒体课件教学教与学互动设计一、创设情境,导入新课1.播放《高山青》的歌曲.2.用图片和文字展现阿里山的风光,让学生感受阿里山的漂亮二、自读文本,整体感知(一)预习检测(二)感知课文1.整体归纳:阿里山给人的最初印象是什么?2.细点归纳:作者在课文最后写道“我感觉,阿里山的风光美如画”,那么阿里山的如画风光具体表此刻课文的哪些地址呢?并试着归纳每处景物的特点三、师生互动,合作探讨(一)行踪探讨1.划出说明作者行踪的语句,理出作者游览线路图2.参照适才标明作者行踪的语句,假设你是阿里山之行的导游,你将如何介绍今天的行程?3.总结写法:移步换景4.课堂作业(1):运用移步换景的写景手法描述咱们的校园(二)赏美景、悟真情听读课文49段,并设计题目,让学生试探:作为导游,在游览进程中,为激起游客游览阿里山的游兴,你最想给游客介绍哪一处景点,因什么缘故?请以以下句式进行描述游客朋友们,我最想带大伙儿参观游览的是,因为(三)主题探讨,反思评判作为一名游客,除欣赏到宝岛台湾阿里山迷人的风光外,伶俐的你在游览进程中是不是还有别的收成?(可选择以下任一句式谈谈)在整个游览进程中,我发觉了(明白了、知道了、想到了)……四、总结全文,拓展延伸“高山常青,涧水常蓝……”阿里山如一首含蓄隽永的诗,如一杯醇香甘甜的酒,如一幅优美的画,如一首悦耳的歌何时咱们也能去看看拔地参天、威风八面的神木?固然,此刻已经能成为现实1>课下搜集有关阿里山、台湾的图片、文字资料,做成卡片2>用“移步换景”的写法描述咱们的校园3>咱们已陶醉于阿里山美如画的自然风光中,为了让更多的人了解她,请你为阿里山写句广告词3.欣赏歌曲《大海啊,故乡》(附对联)学者歌声融会两岸情谊幽林神木尽显一山精神附板书设计:行踪景情进阿里山云雾浓稠风潭水清澈喜爱光林区宁静美曲径幽路如丛林无边赞美画访神木神木神奇移步换景、融情于景知识与能力:2.学习移步换景、融情于景的写法进程与方式:1.自主、合作、探讨,表现开放式的课堂教学方式2.整体感知——学习移步换景的写作方式3.反复朗诵——体会文章文字音乐美和情韵美情感、态度和价值观:体会作者对阿里山漂亮风光的浓浓爱意和赞扬台湾人民的生态意识和利用生态进展旅行的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的一起愿望教学重难点1.重点:采纳移步换景法2.难点:富于音乐美和情韵美的语言教学时数:二教时教学预备:预备音像《高山青》和《大海啊,故乡》,制作课件第一教时知识与能力:2.学习移步换景、融情于景的写法进程与方式:1.自主、合作、探讨,表现开放式的课堂教学方式情感态度和价值观:体会作者对阿里山漂亮风光的浓浓爱意和赞扬台湾人民的生态意识和利用生态进展旅行的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的一起愿望教学重难点:1.重点:学习移步换景、融情于景的写法2.难点:体会课文用优美的语言描述阿里山如画的风光教学方式:运用多媒体课件教学教与学互动设计 一、创设情境,导入新课 1.播放《高山青》的歌曲. 2.用图片和文字展现阿里山的风光,让学生感受阿里山的漂亮二、自读文本,整体感知 (一)预习检测 (二)感知课文1.整体归纳:阿里山给人的最初印象是什么?2.细点归纳:作者在课文最后写道“我感觉,阿里山的风光美如画”,那么阿里山的如画风光具体表此刻课文的哪些地址呢?并试着归纳每处景物的特点 三、师生互动,合作探讨 (一)行踪探讨1.划出说明作者行踪的语句,理出作者游览线路图2.参照适才标明作者行踪的语句,假设你是阿里山之行的导游,你将如何介绍今天的行程?3.总结写法:移步换景4.课堂作业(1):运用移步换景的写景手法描述咱们的校园 (二)赏美景、悟真情听读课文49段,并设计题目,让学生试探:作为导游,在游览进程中,为激起游客游览阿里山的游兴,你最想给游客介绍哪一处景点,因什么缘故?请以以下句式进行描述游客朋友们,我最想带大伙儿参观游览的是 ,因为 (三)主题探讨,反思评判作为一名游客,除欣赏到宝岛台湾阿里山迷人的风光外,伶俐的你在游览进程中是不是还有别的收成?(可选择以下任一句式谈谈)在整个游览进程中,我发觉了(明白了、知道了、想到了)…… 四、总结全文,拓展延伸“高山常青,涧水常蓝……”阿里山如一首含蓄隽永的诗,如一杯醇香甘甜的酒,如一幅优美的画,如一首悦耳的歌何时咱们也能去看看拔地参天、威风八面的神木?固然,此刻已经能成为现实 1>课下搜集有关阿里山、台湾的图片、文字资料,做成卡片2>用“移步换景”的写法描述咱们的校园 3>咱们已陶醉于阿里山美如画的自然风光中,为了让更多的人了解她,请你为阿里山写句广告词 3.欣赏歌曲《大海啊,故乡》(附对联)学者歌声融会两岸情谊幽林神木尽显一山精神附板书设计:行踪景情进阿里山云雾浓稠风潭水清澈喜爱光林区宁静美曲径幽路如丛林无边赞美画访神木神木神奇移步换景、融情于景。

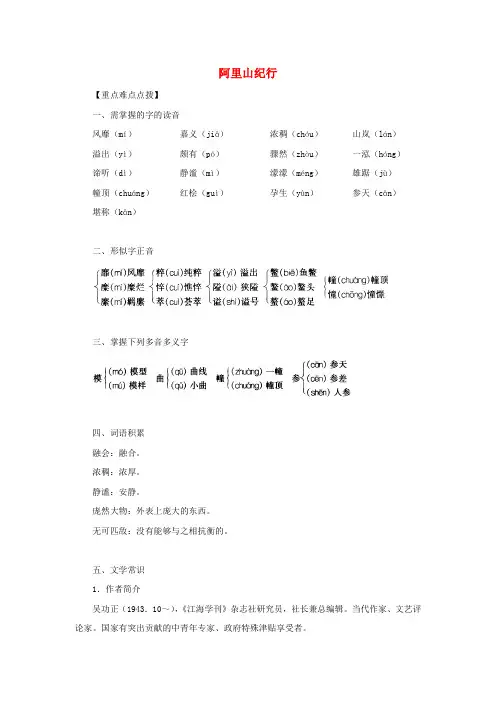

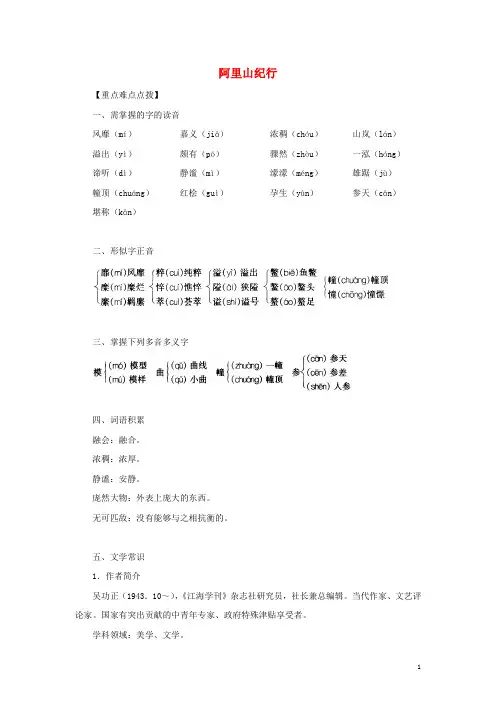

阿里山纪行【重点难点点拨】一、需掌握的字的读音风靡(mí)嘉义(jiā)浓稠(chóu)山岚(lán)溢出(yì)颇有(pō)骤然(zhòu)一泓(hóng)谛听(dì)静谧(mì)濛濛(méng)雄踞(jù)幢顶(chuáng)红桧(guì)孕生(yùn)参天(cān)堪称(kān)二、形似字正音三、掌握下列多音多义字四、词语积累融会:融合。

浓稠:浓厚。

静谧:安静。

庞然大物:外表上庞大的东西。

无可匹敌:没有能够与之相抗衡的。

五、文学常识1.作者简介吴功正(1943.10~),《江海学刊》杂志社研究员,社长兼总编辑。

当代作家、文艺评论家。

国家有突出贡献的中青年专家、政府特殊津贴享受者。

学科领域:美学、文学。

主要研究方向:门类美学和断代美学史。

2.作品简介《阿里山纪行》选自1997年12月4日《人民日报》,本文通过移步换景,形象地描绘了浏览阿里山所见的迷人风光,抒发了作者独特的感受,由衷地赞美“阿里山的风光美如画”,赞扬台湾人民的生态意识和利用生态发展旅游的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的共同愿望。

六、写作背景介绍1997年7月初,吴功正应一批台湾学者的邀请,赴台湾讲学,交流两岸文化。

台湾学者在为他接风洗尘后就陪他浏览了台湾著名的风景区阿里山。

作者被迷人的阿里山风光深深陶醉。

他想,应该把阿里山描绘出来,介绍给大陆读者,让更多的人知道它,于是回来后写了《阿里山纪行》。

七、文章结构本文按时间顺序记叙了一天内游览阿里山的全过程。

全文10段,可分为三部分。

第一部分(第1段),简述两岸学者欢聚台北的融洽场面,以《大海啊,故乡》和《高山青》开启全文,定下抒情基调。

第二部分(第2~9段),描写游览阿里山的全过程,这是游记的主体部分。

这部分可分为两大层次。

第一层(第2段),描写进阿里山的过程,侧重写进山时独特的感觉,突出幽深的特点与不寻常的氛围。

阿里山纪行教学目标:1.反复读全文,感受“阿里山的风光美如画”。

2.学习游记采用移步换景的写法,描写了阿里山的风光。

3.理解作者赞扬台湾人民的生态意识和利用生态发展旅游的理念,表达两岸人民的心融合起来的愿望。

4.学习文章富于音乐美和情韵美的语言。

教学重点与难点:1.教学重点:教学目的要求22.教学难点:教学目的要求4教学时数:两课时教学设想:学生自主探究和合作学习相结合,教师作一般性的引导。

教学过程:第一课时学习目标:熟读课文,感受阿里山的如画风光,体会课文的移步换景手法。

课前学习:自读课文,查找资料了解阿里山。

课堂学习:第一块:整体感知课文(教学步骤教师活动学生活动)1、织学生交流预习情况,学生交流、思考与运用。

2、播放歌曲《阿里山的姑娘》后提出问题:阿里山给人的最初印象是什么?(要求用原文的词语回答),学生欣赏、思考、发言。

3、织学生配乐朗读课文,让学生通过声情并茂的朗读进一步感受阿里山的如画风光。

学生朗读、感受。

第二块:理解课文内容(教学步骤教师活动学生活动)1、在文中划出作者游览的线路,说说课文描写了阿里山的哪些景物,并说说这些景物的特点。

(让学生了解移步换景、寓情于景的写法)。

学生圈画、思考并发言。

2、读了课文,你对阿里山、阿里山的神木一带的风光有了哪些认识和感受?你是怎样理解置身阿里山中的作者的思想感情?结合内容思考"探究·练习一"。

学生思考、发言。

第三块:语文活动(教学步骤教师活动学生活动)结合台湾人民利用生态发展旅游的理念,对扬州的旅游业的发展提几条建议。

学生讨论、交流。

第四块:布置作业抄写生字词,完成《同步导学》的相关作业。

第二课时学习目标:1、反复朗读,体会文章优美的语言。

2、比较阅读,感受不同的写作风格。

课前学习:选择阅读一些写景的文章。

课堂学习:第一块:品位语言(教学步骤教师活动学生活动)(结合探究练习二)1、在文中划出自己认为写得优美的句子,然后小组交流。

阿里山纪行【重点难点点拨】一、需掌握的字的读音风靡(mí)嘉义(jiā)浓稠(chóu)山岚(lán)溢出(yì)颇有(pō)骤然(zhòu)一泓(hóng)谛听(dì)静谧(mì)濛濛(méng)雄踞(jù)幢顶(chuáng)红桧(guì)孕生(yùn)参天(cān)堪称(kān)二、形似字正音三、掌握下列多音多义字四、词语积累融会:融合。

浓稠:浓厚。

静谧:安静。

庞然大物:外表上庞大的东西。

无可匹敌:没有能够与之相抗衡的。

五、文学常识1.作者简介吴功正(1943.10~),《江海学刊》杂志社研究员,社长兼总编辑。

当代作家、文艺评论家。

国家有突出贡献的中青年专家、政府特殊津贴享受者。

学科领域:美学、文学。

主要研究方向:门类美学和断代美学史。

2.作品简介《阿里山纪行》选自1997年12月4日《人民日报》,本文通过移步换景,形象地描绘了浏览阿里山所见的迷人风光,抒发了作者独特的感受,由衷地赞美“阿里山的风光美如画”,赞扬台湾人民的生态意识和利用生态发展旅游的理念,含蓄地表达两岸人民的心融会起来的共同愿望。

六、写作背景介绍1997年7月初,吴功正应一批台湾学者的邀请,赴台湾讲学,交流两岸文化。

台湾学者在为他接风洗尘后就陪他浏览了台湾著名的风景区阿里山。

作者被迷人的阿里山风光深深陶醉。

他想,应该把阿里山描绘出来,介绍给大陆读者,让更多的人知道它,于是回来后写了《阿里山纪行》。

七、文章结构本文按时间顺序记叙了一天内游览阿里山的全过程。

全文10段,可分为三部分。

第一部分(第1段),简述两岸学者欢聚台北的融洽场面,以《大海啊,故乡》和《高山青》开启全文,定下抒情基调。

第二部分(第2~9段),描写游览阿里山的全过程,这是游记的主体部分。

这部分可分为两大层次。

第一层(第2段),描写进阿里山的过程,侧重写进山时独特的感觉,突出幽深的特点与不寻常的氛围。

阿里山纪行1.阅读下面的语段,完成(1)-(4)题。

①峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前骤.然一亮,出现一泓水潭。

它叫姊妹潭,传说曾有两姊妹一起在此投水殉.情而亡。

这潭犹如山间一面明镜,清澈透亮,仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌.在一起,成了一幅倒置的水墨画。

②满眼是未加采伐的原始森林。

潭无鱼鳖,森林里也没有鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛.听,捕捉,分辨,却又没有了。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。

偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

(1)请用正楷将语段中画线的词语工整地书写在“田”字格里。

(2)请给语段中加点的字注上汉语拼音。

骤.然(zhòu)殉.情(xùn)镶嵌.(qiàn)谛.听(dì)(3)请根据第②段画线句子的意思,将其改成与前一句句式一致的句子,改后的句子为:林无鸟兽。

(4)第②段有一处病句,请找出来并加以修改。

(不抄原句,直接写修改后的句子)偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛.听,分辨,捕捉,却又没有了。

2.下列两组词语中,每组都有一个错别字,请找出并改正。

(1)隧道山岚纯粹人迹罕至风糜一时(2)青苔雄踞弦律庞然大物穿肌透骨(1)糜改为靡(2)弦改为旋3.说出下列语句所使用的修辞手法并体会其表达作用。

(1)这潭犹如山间一面明镜,清澈透亮,仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。

修辞手法:比喻作用:以“明镜”来比喻水潭,突出其“清澈透亮”的特点。

以“水墨画”比喻水木相映的美景,生动形象地写出了景物的特征。

(2)树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

修辞手法:比喻、排比作用:运用比喻生动形象地写出了树木的盘曲之势,排比的句式增强了语言的气势。

(3)忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?修辞手法:引用作用:引用诗句说明了森林的幽深,空气的湿润,增强了感染力和说服力。

阿里山纪行教学目标:1、欣赏如画的阿里山风光。

2、学会移步换景、融情于景的写作方法。

3、品读富于音乐美和情韵美的语言。

知识储备:1、认识阿里山:阿里山在台湾省是国家森林游乐区,位于嘉义市东方75公里,地处海拔2000公尺以上,东临玉山山脉与玉山国家公园相邻,四周高山环列,气候凉爽,平均气温为摄氏10.6度,夏季平均14.3度,冬季平均气温6.4度。

阿里山国家森林游乐区全部属于国有林班地,总计面积高达1400公顷。

阿里山的铁路可与“阿里四景”(日出、云海、晚霞、森林)合称“五奇”。

铁路全长72公里,却由海拔30米上升到2450米,坡度之大举世罕见。

火车从山脚登峰,似沿“螺旋梯”盘旋而上,绕山跨谷钻隧洞,鸟雀在火车轮下飞翔。

登山途中,从高大挺拔的桉树、椰子树、槟榔树等热带古木,到四季常绿的樟、楠、槠、榉等亚热带阔叶树,再到茂密的红桧、扁柏、亚极和姬松等温带针叶树,到了3000米以上,则是以冷极为主的寒带林了。

这些奇木异树,在阿里山上汇成一片绿色的海洋。

山风劲吹时,山林如惊涛骇浪,发出轰天雷鸣,形成阿里山著名的万顷林涛。

阿里山的森林、云海和日出,誉称三大奇观。

这里所产的是世界罕见的高级建筑木材,如台湾杉、铁杉、红绘、扁柏和小姬松,称为阿里山特产“五木”。

2、写作背景:本文是作者吴功正1997年7月初写的,当时,他应一批台湾学者的邀请,赴台湾讲学,交流两岸文化。

台湾学者为他接风洗尘后就陪伴他游览了台湾著名的风景区阿里山。

作者被迷人的阿里山风光深深陶醉。

他想应该把阿里山描绘出来,介绍给大陆读者,让更多的人知道它,于是回国后写了《阿里山纪行》,发表于是1997年12月4日的《人民日报》,编入教材时作者做了修改。

3、作者简介:吴功正:当代作家、美学家、文学评论家。

课时安排:拟1——2课时一、初读课文,自主预习。

1、给下列加粗字注音。

风靡()咣()当秘()鲁隧()道山岚()迂()曲鳖()幢()红桧()雄踞().一泓()莽莽()溢出()镶嵌()静谧()孕生()2、解释词语匹敌:骤然:恍如隔世:静谧:庞然大物:堪称:谛听:山岚:3、本文是一篇游记,游记大都以作者的行踪为线索谋篇成文。

八年级语文上册第四单元16《阿里山纪行》作业苏教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(八年级语文上册第四单元16《阿里山纪行》作业苏教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为八年级语文上册第四单元16《阿里山纪行》作业苏教版的全部内容。

《阿里山纪行》作业一、积累·整合1给加点的字注音.风靡.( )山岚.( ) 堪.称( ) 谛.听( ) 红桧.( )恍.如隔世( ) 人迹罕.至( )2.解释下列成语.接风洗尘:风靡一时:庞然大物:3.本文描写了阿里山的哪些景物?字里行间寄寓了作者怎样的思想感情?答:4.品味语言,本文的语言富于音乐美和情韵美。

读下列句子,谈谈你对文章语言美的体会。

⑴潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。

偶有一人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

品味:这段文字运用了、、等多种修辞手法,交错使用整句和散句,形成了轻松、舒展、迂曲、鲜明的节奏,富有声感和音乐美。

“循声得情”,通过反复诵读,我们可以体会到作者对、、的世界的独特体验。

⑵森林恰似一片汪洋,无边无际。

其盘曲之势,如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔,真不知树躯有多少围、树身有多么高.它们排列之整肃,如孙武之军阵,秦皇之兵马。

品味:这段文字用了个比喻句,句式整齐,结构匀称,节奏鲜明,和谐动听。

第一个比喻,森林:“恰似一片汪洋",是形容森林的;“如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔”,作者一连用三个比喻,描写树木的盘曲之势。

这里连用助词“之”,不仅使句式整齐,而且使文章足句足拍,起到调节音节的作用。