初中物理物体的运动

- 格式:ppt

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:41

物理业务笔记初中1.运动与力运动的基本概念运动:物体在空间位置发生变化的过程。

直线运动:物体沿着一条直线运动。

曲线运动:物体沿着曲线轨迹运动。

运动的描述位移:物体从一个位置移动到另一个位置的矢量表示,用Δs表示。

速度:单位时间内位移的变化量,用v表示。

平均速度:总位移除以总时间得到的速度,用v平均表示。

瞬时速度:某一瞬间的速度,可以通过位移和时间间隔的极限求得。

力的概念力:是使物体发生形状、速度或者方向变化的原因。

用F表示。

力的作用效果:改变物体的状态(使静止物体开始运动,改变运动物体的速度,改变物体的形状)。

牛顿三定律牛顿第一定律(惯性定律):物体静止或匀速直线运动的状态会保持下去,直到外力迫使其改变状态。

牛顿第二定律(运动定律):物体所受合力等于其质量与加速度的乘积。

F=ma。

牛顿第三定律(作用与反作用定律):任何两个物体之间都存在着大小相等、方向相反的两个力,且这两个力分别作用在两个物体上。

2.力的效果力的效果使物体产生形变:拉伸力、压缩力、剪切力等。

使物体改变速度:加速度与力成正比,质量越大,对同样的力加速度越小。

使物体发生转动:力臂、力矩、力偶等。

摩擦力静摩擦力:物体相对静止时的摩擦力,与物体之间的接触面积和表面粗糙程度有关。

动摩擦力:物体相对运动时的摩擦力,一般小于静摩擦力。

3.能量与功能量能量:物体所具有的做功能力,是物体运动或变形的基本原因。

动能:物体由于运动而具有的能量,与物体的质量和速度平方成正比,用E_k 表示。

重力势能:物体在高度变化时具有的能量,与物体的质量、重力加速度和高度成正比,用E_p表示。

功功:力对物体做功的表现,用W表示。

计算公式:W=F·s·cosθ(力的大小×位移×力与位移方向夹角的余弦值)。

功率功率:单位时间内所做的功,是衡量能量转化或传递速率的物理量。

用P表示。

计算公式:P=W/t(功除以时间)。

初中物理作业设计案例物体的运动

案例一:小球的自由落体运动

题目:小球的自由落体运动

背景:小明在物理课上学习到了自由落体运动的概念,他很好奇地想知道在没有空气阻力的情况下,小球从高处自由落体会发生怎样的运动。

问题:小球从高处自由落体会发生怎样的运动?它的速度和位移之间是否存在一定的关系?

实验材料与步骤:

1. 实验材料:小球、一个高于地面的位置。

2. 实验步骤:

a) 在没有人站立和遮挡的地方,将小球从高处松手,使其自由落体。

b) 使用计时器记录小球自由落体的时间,并用标尺测量小球落地的位置。

c) 根据测量结果计算小球自由落体的平均速度。

d) 将实验结果进行记录与整理。

实验结果:经过一系列实验,小明得到了以下结果:

1. 小球自由落体的运动是一种加速运动,速度逐渐增加。

2. 小球自由落体的位移与时间的平方成正比关系,即落体高度与时间的平方成正比。

实验结论:小球从高处自由落体时,其速度会不断增加,而位移与时

间的平方成正比,符合自由落体运动的规律。

小结:通过这个实验,小明对小球的自由落体运动有了更深入的了解,明白了自由落体运动的特点和规律,并且学会了基本的实验方法与数

据处理技巧。

初中物理运动和力知识点初中物理运动和力是物理学中的重要知识点。

运动和力是我们生活中常见的现象,而物理学通过对这些现象的研究,揭示了它们背后的规律和原理。

本文将围绕初中物理运动和力知识点展开讨论,包括运动的基本概念、力的作用、牛顿三定律以及摩擦力等内容。

一、运动的基本概念运动是物体位置随时间的变化。

在运动中,我们常常关注物体的位移、速度和加速度等概念。

位移是物体从初始位置到最终位置的变化量,它可以是正值、负值或零。

速度是物体单位时间内位移的变化量,它可以是正值、负值或零。

加速度是物体单位时间内速度的变化量,它也可以是正值、负值或零。

二、力的作用力是导致物体发生运动或改变运动状态的原因。

力的作用可以使物体改变速度、改变方向或停止运动。

力的大小和方向可以通过矢量表示。

常见的力包括重力、弹力、摩擦力等。

重力是地球对物体的吸引力,它的方向是向下的。

弹力是物体之间相互作用的力,如弹簧的弹力。

摩擦力是物体表面之间的相互作用力,它的方向与物体相对运动的方向相反。

三、牛顿三定律牛顿三定律是描述力与运动关系的基本定律。

第一定律也被称为惯性定律,它表明物体在没有外力作用时将保持静止或匀速直线运动。

第二定律描述了力与物体加速度之间的关系,它的数学表达式为F=ma,其中F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

第三定律表明作用在物体上的力总是有一个相等大小、方向相反的反作用力。

四、摩擦力摩擦力是物体表面之间的相互作用力,它会阻碍物体的运动。

摩擦力可以分为静摩擦力和动摩擦力。

静摩擦力是物体尚未开始运动时,需要克服的力,它的大小等于物体受到的力的最大值。

动摩擦力是物体已经开始运动时,需要克服的力,它的大小与物体受到的力的大小成正比。

以上是初中物理运动和力的一些基本知识点。

通过对这些知识点的学习,我们可以更好地理解和解释我们生活中所见到的运动和力的现象。

同时,这些知识点也为我们进一步学习和研究物理学打下了坚实的基础。

希望本文的内容能够帮助初中生更好地理解和掌握这些知识点,提高他们的物理学习成绩。

专题四:物体的运动一、考纲要求(分值范围2~4分)1、知道机械运动,能用实例说明机械运动的相对性。

(11年考了1次)2、会根据生活经验粗略估测时间,会用钟表、停表测量时间,会根据生活经验粗略估计测长度,会用刻度尺测量长度,能正确读数。

(11年考了1次)3、能用速度描述物体运动的快慢。

能通过实验测量物体运动的速度。

(11年考了3次)4、能用速度公式进行简单计算,知道匀速直线运动和变速直线运动。

(11年考了4次)5、认识匀速直线运动的路程-时间图像和速度-时间图像。

(11年考了1次)二、中考考点1、宏观物体的运动:自然界一切物体都在运动,物质世界是个运动的世界。

物理学中,把物体位置的变化叫做机械运动(简称运动)。

2、微观世界的运动:(1)物质是由肉眼看不见的微粒分子组成的。

物质里的分子在永不停息的做无规则运动。

例:八月桂花香、墨水滴在清水中一会水变成墨水的颜色等说明:分子在永不停息的做无规则运动,这种现象时扩散现象。

物质有固、液、气三种状态,而物质所处的不同状态与分子的运动情况有关。

(2)分子是由原子组成的。

原子的中心有原子核,其周围有电子在绕着运动。

(3)原子核是由质子和中子构成的,质子和中子都是由夸克构成的。

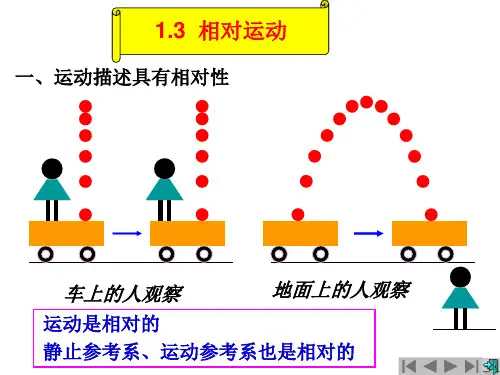

3、参照物运动和静止的相对性:(1)判断一个物体是否运动和如何运动,事先选择作为参考对比的物体/一个标准物。

这个标准物叫做参照物。

(2)运动和静止的相对性:我们说的运动和静止具有相对性,相对于参照物来说的。

说明:1、参照物必须是具体的物体,而不是抽象的物体,如不能选:天空、地平线、宇宙等。

2、参照物可任意选择,既可以是运动的物体,也可以是静止的物体,但不选研究对象本身。

3、参照物选定后就假定该物体是静止的(不动的)。

4、参照物选择应根据需要和方便来确定。

结论:判断一个物体是运动的还是静止的,以及它的运动情况如何,取决于所选的参照物。

这就是运动和静止的相对性。

如果物体相对于参照物位置没有发生改变,则称这个物体是静止的,反之则为运动的。

初中物理运动和力知识点一、运动运动是物体在空间中位置发生变化的过程。

按照物体的运动状态,运动分为匀速直线运动、变速直线运动和曲线运动。

1. 匀速直线运动匀速直线运动是指物体在相等时间内,位移相等的运动。

在匀速直线运动中,物体的速度保持不变,可以用速度的大小和方向来描述。

例如,一个物体以每秒10米的速度向东运动,那么它的速度大小是10米/秒,方向是东方向。

2. 变速直线运动变速直线运动是指物体在相等时间内,位移不等的运动。

在变速直线运动中,物体的速度是不断变化的,可以用加速度来描述。

例如,一个物体以初始速度为5米/秒,加速度为2米/秒²向东运动,那么它的速度随时间的变化可以用速度-时间图线表示。

3. 曲线运动曲线运动是指物体在空间中沿曲线路径运动的过程。

在曲线运动中,物体的速度和加速度都是随着时间和位置的变化而变化的。

例如,一个物体做圆周运动,它的速度的大小是恒定的,但方向不断变化,指向圆心。

二、力力是使物体发生运动、改变运动状态或形状的原因。

按照力的性质和作用对象不同,力可以分为接触力和非接触力。

1. 接触力接触力是指物体之间直接接触产生的力。

常见的接触力有重力、弹力、摩擦力等。

- 重力是指地球对物体的吸引力,它的大小与物体的质量成正比。

例如,一个物体的质量是10千克,那么它在地球表面受到的重力大小是10×9.8=98牛顿。

- 弹力是指物体之间发生形变后产生的力。

例如,弹簧被拉伸或压缩时产生的力就是弹力。

- 摩擦力是指物体之间相互接触时产生的力,它可以分为静摩擦力和动摩擦力。

静摩擦力是物体相对静止时的摩擦力,动摩擦力是物体相对运动时的摩擦力。

2. 非接触力非接触力是指物体之间不直接接触而产生的力。

常见的非接触力有万有引力、电磁力等。

- 万有引力是指物体之间由于质量而产生的吸引力。

根据万有引力定律,两个物体之间的引力大小与它们的质量成正比,与它们的距离的平方成反比。

- 电磁力是指物体之间由于电荷而产生的力。

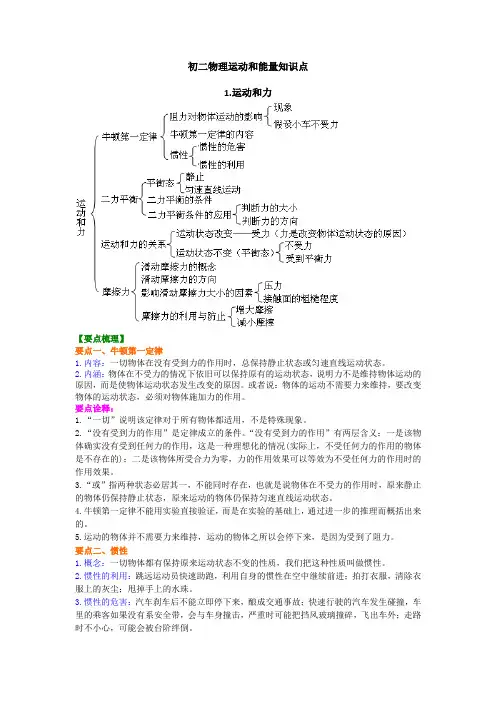

初二物理运动和能量知识点1.运动和力【要点梳理】要点一、牛顿第一定律1.内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

2.内涵:物体在不受力的情况下依旧可以保持原有的运动状态,说明力不是维持物体运动的原因,而是使物体运动状态发生改变的原因。

或者说:物体的运动不需要力来维持,要改变物体的运动状态,必须对物体施加力的作用。

要点诠释:1.“一切”说明该定律对于所有物体都适用,不是特殊现象。

2.“没有受到力的作用”是定律成立的条件。

“没有受到力的作用”有两层含义:一是该物体确实没有受到任何力的作用,这是一种理想化的情况(实际上,不受任何力的作用的物体是不存在的);二是该物体所受合力为零,力的作用效果可以等效为不受任何力的作用时的作用效果。

3.“或”指两种状态必居其一,不能同时存在,也就是说物体在不受力的作用时,原来静止的物体仍保持静止状态,原来运动的物体仍保持匀速直线运动状态。

4.牛顿第一定律不能用实验直接验证,而是在实验的基础上,通过进一步的推理而概括出来的。

5.运动的物体并不需要力来维持,运动的物体之所以会停下来,是因为受到了阻力。

要点二、惯性1.概念:一切物体都有保持原来运动状态不变的性质,我们把这种性质叫做惯性。

2.惯性的利用:跳远运动员快速助跑,利用自身的惯性在空中继续前进;拍打衣服,清除衣服上的灰尘;甩掉手上的水珠。

3.惯性的危害:汽车刹车后不能立即停下来,酿成交通事故;快速行驶的汽车发生碰撞,车里的乘客如果没有系安全带,会与车身撞击,严重时可能把挡风玻璃撞碎,飞出车外;走路时不小心,可能会被台阶绊倒。

要点诠释:1.一切物体都有惯性,一切物体是指无论是气体、液体、还是固体;无论是静止还是运动;无论受力还是不受力都具有惯性。

惯性是物体本身的一种属性。

2.惯性指物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质。

即静止的物体总要保持静止状态,运动的物体总要保持匀速直线运动状态。

《物体的运动》知识点1.长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。

2.长度的主单位是米,用符号:m表示,我们走两步的距离约是1米,课桌的高度约0.75米。

3.长度的单位还有千米、分米、厘米、毫米、微米,它们关系是:1千米=1000米=103米;1分米=0.1米=10-1米1厘米=0.01米=10-2米;1毫米=0.001米=10-3米1米=106微米;1微米=10-6米。

4.刻度尺的正确使用:(1).使用前要注意观察它的零刻线、量程和最小刻度值;(2).用刻度尺测量时,尺子要沿着所测长度,不利用磨损的零刻线;(3) 测量结果由数字和单位组成。

5.误差:测量值与真实值之间的差异,叫误差。

误差是不可避免的,它只能尽量减少,而不能消除,常用减少误差的方法是:多次测量求平均值。

6.特殊测量方法:(1)累积法:把尺寸很小的物体累积起来,聚成可以用刻度尺来测量的数量后,再测量出它的总长度,然后除以这些小物体的个数,就可以得出小物体的长度。

如测量细铜丝的直径,测量一张纸的厚度.(2)平移法:方法如图:(a)测硬币直径;(b)测乒乓球直径;(3)替代法:有些物体长度不方便用刻度尺直接测量的,就可用其他物体代替测量。

如(a)怎样用短刻度尺测量教学楼的高度,请说出两种方法?(b)怎样测量学校到你家的距离?(c)怎样测地图上一曲线的长度?(请把这三题答案写出来)(4)估测法:用目视方式估计物体大约长度的方法。

一、参照物1.定义:为研究物体的运动假定不动的物体叫做参照物。

2.任何物体都可做参照物,通常选择参照物以研究问题的方便而定。

如研究地面上的物体的运动,常选地面或固定于地面上的物体为参照物,在这种情况下参照物可以不提。

3.选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。

同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。

运动相对性的应用:①空中加油②风洞中的飞机③地球同步卫星④接力赛中交接接力棒时。

初中物理运动学知识点总结(精华)一、运动的基本概念- 运动:物体位置随时间改变的现象。

- 物体:具有一定质量和形状的实体。

- 位移:物体从起点到终点的位置改变。

- 时间:运动经过的时间长度。

- 速度:单位时间内运动的位移。

- 加速度:速度每秒变化的位移。

二、匀速直线运动- 特点:速度大小和方向不变。

- 位移计算公式:位移等于速度乘以时间。

- 平均速度计算公式:平均速度等于位移除以时间。

三、加速直线运动- 特点:速度大小或方向发生变化。

- 加速度计算公式:加速度等于速度变化量除以时间。

- 位移计算公式:位移等于初速度乘以时间加上加速度乘以时间的平方的一半。

四、自由落体- 特点:只受重力作用下落的运动。

- 加速度:自由落体的加速度约等于9.8m/s²。

- 位移计算公式:位移等于初速度乘以时间加上加速度乘以时间的平方的一半。

五、斜抛运动- 特点:在水平方向匀速运动的同时,在垂直方向上发生自由落体运动。

- 水平速度:水平方向上的运动速度。

- 垂直速度:垂直方向上的运动速度。

- 总时间:物体从抛出到落地的时间。

- 最大高度:物体抛出后达到的最高点的高度。

六、摩擦力- 特点:物体接触的两个表面之间存在的力。

- 静摩擦力:物体尚未开始滑动时,受到的摩擦力。

- 动摩擦力:物体已经开始滑动时,受到的摩擦力。

七、力的合成与分解- 力的合成:两个或多个力合成为一个力。

- 力的分解:一个力分解为两个垂直于彼此的力。

八、牛顿第一定律- 特点:物体在没有受到合外力的情况下,静止或匀速直线运动。

- 惯性:物体保持原有状态的性质。

九、牛顿第二定律- 特点:物体所受合外力等于该物体的质量乘以加速度。

- 公式:合外力等于质量乘以加速度。

十、牛顿第三定律- 特点:作用力与反作用力的大小相等,方向相反,且作用对不同物体。

- 作用力:物体施加在其他物体上的力。

- 反作用力:其他物体对物体施加的力。

以上是初中物理运动学的重点知识总结,希望对你有帮助!。

初中匀速直线运动的定义

匀速直线运动是物理学中最基本的运动形式之一,也是初中物理学中最基础的内容之一。

匀速直线运动是指物体在直线上做匀速运动的过程,即物体在相等的时间内,所走过的路程相等。

这种运动形式在日常生活中非常常见,比如汽车在高速公路上行驶、钟摆的来回摆动等。

匀速直线运动的特点是速度恒定,方向不变。

在匀速直线运动中,物体的速度始终保持不变,而且方向也不会改变。

这意味着物体在直线上做匀速运动时,它的加速度为零。

因此,匀速直线运动是一种惯性运动,物体只有在外力作用下才会改变运动状态。

匀速直线运动的描述可以用速度-时间图来表示。

速度-时间图是一种描述物体运动状态的图形,它的横轴表示时间,纵轴表示速度。

在匀速直线运动中,速度-时间图是一条水平直线,因为物体的速度始终保持不变。

匀速直线运动的公式可以用以下公式来表示:

v = s/t

其中,v表示物体的速度,s表示物体在直线上走过的路程,t表示物体走过这段路程所用的时间。

这个公式表明,物体的速度与它所走过的路程成正比,与所用的时间成反比。

初中匀速直线运动是物理学中最基本的运动形式之一,它的特点是速度恒定,方向不变。

匀速直线运动的描述可以用速度-时间图来表示,公式可以用v=s/t来表示。

在初中物理学中,学生需要掌握匀速直线运动的基本概念和公式,以便更好地理解物理学中的其他内容。

第四讲物体的运动一、匀速直线运动----图像法速解1、位置-时间图像(s-t图像)例1 某高校每天早上都派小汽车准时接刘教授上班.一次,刘教授为了早一点赶到学校,比平时提前半小时出发步行去学校,走了27min时遇到来接他的小汽车,他上车后小汽车立即掉头前进.设刘教授步行速度恒定为v,小汽车来回速度大小恒定为u,刘教授上车以及小汽车掉头时间不计,则可判断()A刘教授将会提前3min到校,且V1:V2=1:10B刘教授将会提前6min到校,且V1:V2=1:10C刘教授将会提前3min到校,且V1:V2=1:9D刘教授将会提前6min到校,且V1:V2=1:9例2 驾驶员每天准时从单位开车出来,于7:00到达教授家接教授去单位,7:20到达单位。

某天,教授为了早点到单位,比平时提前离家步行到单位。

走了一段时间后遇到来接他的车,上车后汽车掉头并于7:10到达单位。

设教授与汽车速度不变,且速度之比是1:9,教授上车及汽车掉头时间不计。

则当天教授离家时间为()A 5:50B 6:10C 6:30D 6:50例3.甲、乙两人在长为50米的泳池内,进行游泳训练.甲的游泳速度大小始终为1.2米/秒,乙的游泳速度大小始终为0.9米/秒,两人同时从泳池的同一端出发,共游了25分钟,2 、速度-时间图像(v-t图像)例4. 公共汽车站每隔t0开出一辆汽车,汽车始终沿直线运动,汽车的速度时间图线如图所示,则汽车出站后,与前方相邻汽车之间的距离()A. 先减小,后保持不变B. 先增大,后保持不变C. 先减小,后增大,最后保持不变D. 先增大,后减小,最后保持不变例5.L l、L2两条马路呈“丁”字形,B点为路口,两条路上有A、C两点,如图所示。

甲、乙两人分别从C、B两点同时出发,并分别以速度v1、v2(v1≠v2) B沿L l、L2两条路做匀速直线运动,某时刻甲、乙两人各自所处的位置和B 点所形成的三角形恰好与三角形ABC相似,这样的时刻( )(A)最少一个(B)最少两个(C)最多三个(D)最多四个v2v0v00 t02t03t4t0t二、相对运动问题如果有一辆平板火车正在行驶,速度为火地v (脚标“火地”表示火车相对地面,下同)。

初中物理物体的运动知识3篇多少日你曾挥汗如水,多少日你曾身体疲惫,但是你的坚持,你的努力打动了自己,打动了内心的坚持,祝你成功,加油!下面是小编给大家带来的初中物理物体的运动知识,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!中考物理:物体的运动知识物体的运动1. 长度的测量是最基本的测量量,最常用的工具是刻度尺。

2. 长度的主单位是m3. 长度的单位还有千米、分米、厘米、毫米、微米4. 单位换算:1千米=1000米=10米 1分米=0.1米=10米1厘米=0.01米=10米 1毫米=0.001米=10米1米=10微米 1微米=10米5. 刻度尺使用方法:1)使用前要注意观察它的零刻线、量程、最小刻度值;2)用刻度尺测量时,尺要沿着所测长度,不利用磨损的零刻线;3)读数时视线要与尺面崔志,在精确测量时,要估读到最小刻度值的下一位;4)测量结果由数字和单位组成。

6. 误差:测量值与真实值之间的差异,叫误差。

误差是不可避免的,它势能尽量减少,而不能消除,常用减少误差的方法是:多次测量求平均值。

7. 特殊测量法:1)累积法:把尺寸很小的物体累计起来,聚成可以用刻度尺来测量的数量后,再测量出它的总长度,然后除以这些小物体的个数,就可以得出小物体的长度。

如测铜丝直径、一张纸的厚度等。

2)平移法:.测硬币直径等。

3)替代法:有些物体长度不方便用刻度尺直接测量的,可用其他物体代替测量。

8. 机械运动:物体位置的变化叫机械运动。

9. 参照物:在研究物体运动还是静止时被选作标准的物体(或者说是被假定不动的物体)叫参照物。

10. 运动和静止的相对性:同一个物体是运动还是静止,取决于所选的参照物。

11. 匀速直线运动:快慢不变、经过的路线是直线的运动。

12. 速度:用来表示物体运动快慢的物理量。

13. 速度在单位时间内通过的路程。

S=vt 单位:m/s或km/h1m/s=3.6km/h14. 变速运动:物体运动速度是变化的运动。

初中八年级上册物理教案:运动的描述一. 教学目标1.了解物体运动的三个基本概念:位移、速度、加速度;2.学习如何描述物体的运动特征;3.将概念与实际运动相结合,从而掌握运动的描述方法。

二. 教学内容1.物体的运动基本概念;2.物体的运动特征及描述方法;3.物体在运动中的运动学特点。

三. 教学重点1.位移、速度、加速度的概念;2.物体在运动中的运动学特点。

四. 教学过程1. 导入环节老师出示一个小球,让学生思考“运动”是什么?如果要把运动描述清楚,我们需要用什么方式?2. 知识讲解1.物体的运动基本概念讲解物体的运动,要先介绍下面几个基本概念:(1)位移物体在运动中所经过的路程称为物体的位移,通常用字母Δs表示,其单位为米,即m。

位移的大小是正比于路程与方向的夹角的。

(2)速度物体在运动中所经过的路程与用时的比值称为物体的速度,通常用字母v表示,其单位为米每秒,即m/s。

平均速度是整个运动过程中总路程除以总用时(v=Δs/Δt)。

瞬时速度是物体在某一瞬间所具有的速度,即限制时间内物体的瞬间速率(v=ds/dt)。

(3)加速度物体在运动中速度的变化量与时间的比值称为物体的加速度,通常用字母a表示,其单位为米每秒平方,即m/s²。

平均加速度是整个运动过程中速度的变化量除以总用时(a=Δv/Δt)。

瞬时加速度是物体在某一瞬间所具有的加速度,即限制时间内速度的瞬间变化率(a=dv/dt)。

2.物体的运动特征及描述方法(1)匀速直线运动物体在平直路线上以相同的速率均匀地移动,称为匀速直线运动。

描述方法:在平面坐标系中,对于匀速直线运动,可以用大小固定的箭头表示位移量,用箭头方向表示物体运动的方向,箭头的长度表示运动的速度大小;(2)非匀速直线运动物体在平直路线上以不同的速率运动,称为非匀速直线运动。

描述方法:在坐标系中,可以用连续不断的小箭头表示物体在不同时刻的位移量,即箭头的长度表示对应时刻的短位移量大小。