暴雨形成的条件

- 格式:docx

- 大小:11.22 KB

- 文档页数:3

化石是怎么样形成的化石形成的条件

化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或遗迹,最常见的是骨头与贝壳等。那你知道化石是如何形成的,以下是由店铺整理关于化石形成的原因的内容,希望大家喜欢!

化石形成的原因

简单的说,化石就是生活在遥远的过去的生物的遗体或遗迹变成的石头。在漫长的地质年代里,地球上曾经生活过无数的生物,这些生物死亡后的遗体或是生活是遗留下来的痕迹,许多都被当时的泥沙掩埋起来。在随后的岁月中,这些生物遗体中的有机质分解殆尽,坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头,但是它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着;同样,那些生物生活时留下的痕迹也可以这样保留下来。我们把这些石化了的生物遗体、遗迹就称为化石。

科学家都是通过化石研究古生物的。化石的种类很多,动物化石尤其丰富,有恐龙化石、海百合化石、鱼化石,甚至还有恐龙蛋、恐龙脚印和蜻蜓化石。它们距今长的已经有五亿多年了,短的也有几万年。科学家通过化石研究古生物的进化和灭绝、岩石的年龄与地质的变迁。我国有很多化石宝库,比如云南澄江、辽宁朝阳、山东山旺。化石有的非常完整、栩栩如生,有的支离破碎、残缺不全。那它们是怎么形成的呢?

并不是所有的生物死后都能形成化石,其实只有极少数生物死后才能形成化石。必须具有一定硬体的,包括诸如骨骼、牙齿、外壳、干茎、叶脉、孢子及花粉等的生物,死亡后甚至是活着的时候因特殊的原因迅速地被微粒状沉积物覆盖埋藏,软体部份腐烂,硬体部份原状固结,体内矿物质被其他物质取代,经过漫长的岁月与沉积物一起变成岩石,然后岩石剥蚀化石裸露,就是我们现在看到的化石标本。生物原地埋藏且地质活动稳定情况下的化石形体会比较完整;异地埋藏形成的化石多有不同程度的损坏。某些特殊的情况下还会形成一些奇特的化石,比如恐龙脚印化石、蜻蜓化石、水母印痕化石和树叶化石。 化石是古生物和地质科学研究的重要材料,是宝贵的资源。

崩塌的形成条件

崩塌是在特定自然条件下形成的。

地形地貌、地层岩性和地质构造是崩塌的物质基础;降雨、地下水作用、振动力、风化作用以及人类活动对崩塌的形成和发展起着重要作用。

地形地貌

地形地貌主要表现在斜坡坡度上。从区域地貌条件看、崩塌形成于山地、高原地区;从局部地形看、崩塌多发生在高陡斜坡处,如峡谷陡坡、冲沟岸坡、深切河谷的凹岸等地带。崩塌的形成要有适宜的斜坡坡度、高度和形态,以及有利于岩土体崩落的临空面。这些地形地貌条件对崩塌的形成具有最为直接的作用。崩塌多发生于坡度大于55°、高度大于30m、坡面凹凸不平的陡峻斜坡上。

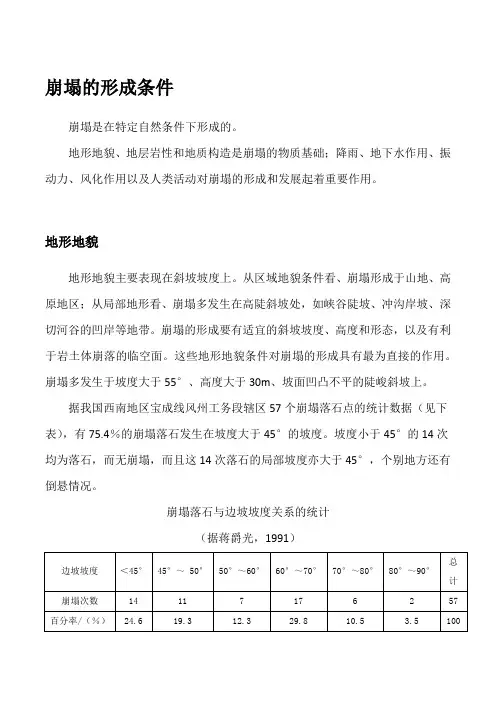

据我国西南地区宝成线风州工务段辖区57个崩塌落石点的统计数据(见下表),有75.4%的崩塌落石发生在坡度大于45°的坡度。坡度小于45°的14次均为落石,而无崩塌,而且这14次落石的局部坡度亦大于45°,个别地方还有倒悬情况。

崩塌落石与边坡坡度关系的统计

(据蒋爵光,1991)

边坡坡度 <45° 45°~ 50° 50°~60° 60°~70° 70°~80° 80°~90° 总计

崩塌次数 14 11 7 17 6 2 57

百分率/(%) 24.6 19.3 12.3 29.8 10.5 3.5 100

地层岩性与岩体结构

1. 地层岩性

岩性对岩质边坡的崩塌具有明显控制作用。一般来讲,块状、厚层状的坚硬脆性岩石常形成较陡峻的边坡,若构造节理和(或)卸荷裂隙发育且存在临空面,则极易形成崩塌。相反,软弱岩石易遭受风化剥蚀,形成的斜坡坡度较缓,发生崩塌的机会小得多。

沉积岩岩质边坡发生崩塌的几率与岩石的软硬程度密切相关。若软岩在下、硬岩在上,下部软岩风化剥蚀后,上部坚硬岩体常发生大规模的倾倒式崩塌;含有软弱结构面的厚层坚硬岩石组成的斜坡,若软弱结构面的倾向与坡向相同,极易发生大规模的崩塌。

页岩或泥岩组成的边坡极少发生崩塌。

岩浆岩一般较为坚硬,很少发生大规模的崩塌。但当垂直节理(如柱状节理)发育并存在顺坡向的节理或构造破裂面时,易产生大型崩塌;岩脉或岩墙与围岩之间的不规则接触面也为崩塌落石提供了有利的条件。

一、泥石流的形成条件

泥石流的形成,必须同时具备三个基本条件:

1、有利于贮集、运动和停淤的地形地貌条件;

2、有丰富的松散土石碎屑固体物质来源;

3、短时间内可提供充足的水源和适当的激发因素。

(一)地形地貌条件

地形条件制约着泥石流形成、运动、规模等特征。主要包括泥石流的沟谷形态、集水面积、沟坡坡度与坡向和沟床纵坡降等。

1、沟谷形态

典型泥石流分为形成、流通、堆积等三个区,沟谷也相应具备三种不同形态。上游形成区多三面环山、一面出口的状、漏斗状或树叶状,地势比较开阔,周围山高坡陡,植被生长不良,有利于水和碎屑固体物质聚集;中游流通区的地形多为狭窄陡深的狭谷,沟床纵坡降大,使泥石流能够迅猛直泻;下游堆积区的地形为开阔平坦的山前平原或较宽阔的河谷,使碎屑固体物质有堆积场地。

2、沟床纵坡降

沟床纵坡降是影响泥石流形成、运动特征的主要因素。一般来讲,沟床纵坡降越大,越有利于泥石流的发生

3、沟坡坡度

坡面地形是泥石流固体物质的主要源地一,其作用是为泥石流直接供固体物质。沟坡坡度是影响泥石流的固体物质的补给方式、数量和泥石流规模的主要因素。一般有利于提供固体物质的沟谷坡度,在我国东部中低山区为10-30度,固体物质的补给方式主要是滑坡和坡洪堆积土层,在西部高中山区多为30-70度,固体物质和补给方式主要是滑坡、崩塌和岩屑流。

4、集水面积

泥石流多形成在集水面积较小的沟谷,面积为0.5-10平方公里者最易产生,小于0.5-平方公里和10-50平方公里其次,发生在汇水面积大于50平方公里以上者较少。

5、斜坡坡向

斜坡坡向对泥石流的形成、分布和活动强度也有一定影响。阳坡和阴坡比较,阳坡上有降水量较多,冰雪消融快,植被生长茂盛,岩石风化速度快、程度高等有利条件,故一般比阴坡发育。如我国东西走向的秦岭和喜马拉雅山的南坡上产生的泥石流比北坡要多得多。

暴雨的预报及形成过程分析

叶泓麟,田苹

(台安县气象局.辽宁鞍山114000)

摘要:天气变化对人们的生活有着重要的影响,在社会不断发展的过程中,过度开发和掠夺使大自然的生态平衡受到破坏,气候也

变得越来越不稳定,自然灾害频发,特别是大暴雨有可能造成洪涝灾害,造成人们生命财产的损失。近几年,科技的进步大大提高了天气

预报的准确度,给人们的衣食住行带来了许多方便。研究暴雨的形成过程,提前做出准确的预报,使人们的生命财产免受损失,是每个气

象工作者共同努力的目标。

关键词:暴雨;水汽;环流

中图分类号:S161.6 文献标识码:A 文章编号:1674—0432(2O14)-13-64-1

1暴雨的定义及预警

暴雨是指降水强度很大的雨或是持续时间很长的降雨。 降水很急或很久,雨势倾盆,短时间内地面形成大量积水,河 道流速增加。每小时降水量达16毫米以上,或连续12个小时

降雨30毫米以上,或连续24小时降雨量5O毫米以上的降水 称为暴雨。在我国的气象上分三个等级,以24小时这个时间

段为标准。降水达到5O~99.9毫米称“暴雨”;达到100—250

毫米为“大暴雨”;在250毫米以上称“特大暴雨”。根据暴雨 的级别不同,在暴雨的预报级别上又分别以蓝色、黄色、橙 色、红色表示。

2暴雨形成过程

暴雨的形成必须具备一定的条件,第一个就是必须有源 源不断足够的水汽,大量的水汽在一定的空间分布着,如果

这些大量水汽在空中飘着,不落到地面就不会形成降雨,就 必须具备第二个条件,就是水汽持久的上升运动,空中的大

量水汽,在很强的上升运动过程中,由于低空温度高,而高空 温度低,水汽上升的过程中遇冷会凝结成水滴,大量的水滴

急速降到地面就形成了暴雨。水汽之所以会上升,主要是第

三个条件作用的结果,就是冷暖大气层结构的不稳定造成 的。由于低空的暖空气和高空的冷空气之间形成一种不稳定 的状态,暖空气会上升,而冷空气会下降,一上一下形成强烈

化石形成条件

一、生物死亡的数量

一般地说,生物死亡数量越多,形成化石的机会也就越多,反之亦然。因此,在由海洋环境形成的地层中,比较容易发现动物化石,特别是珊瑚一类的化石。在含煤的地层中,比较容易得到植物化石,在一些由陆地环境形成的地层中难以找到化石,尤其是哺乳动物的化石。

二、生物体组成部分的坚硬程度

凡是硬体部分如介壳、骨胳、牙齿、角、树干、孢子、花粉等,不易腐烂而毁灭;凡是软体部分如皮肤、肌肉和各种器官,则容易腐烂而消失。所以,常见的化石,大多数由生物体的硬体部分所形成。恐龙化石多为其骨架,象的化石多为牙齿和骨胳,河蚌化石多为介壳,三叶虫化石大多数是甲壳,硅化木是裸子植物的次生木质部的木质纤维形成的。孢粉等研究的主要内容之一是古代植物孢子和花粉的形态、分类、组成和分布等,实际上是通过孢子和花粉的化石来研究的。

三、生物尸体的掩埋速度

生物尸体如果暴露于空气中,会受氧化作用或被其他生物吞食而遭破坏,即使是硬体部分,天长日久,也会被风化和毁坏。因此,生物死后,必须要有某种沉积作用将其迅速掩埋,才能较好地保存。凡是生物繁盛而地质沉积作用急剧进行的地区,化石就比较多。我国甘肃东部、山西西北部、河南西部、陕西等地的地层多数在河湖中形成,由于动物的遗体埋在水底,盆地周围的沉积物不断覆盖,几沧桑变迁,河湖干涸,沉积物变成坚硬的石,并且暴露到地表。因此,这些地区是哺动物化石较多的产地,我国著名的黄河剑齿就发现在这里。

四、石化的程度和快慢

石化包括钙化、硅化、碳化、矿化,是把古生物的遗体、遗物和遗迹通过物理和化学作用,使其变得坚硬如石的过强。

物理作用指的是生物体的外形印烙在岩层上,或是壳体、骨赂等空隙被泥沙或其他矿物质所充填使其变硬的过程。如古植物的根、茎、叶、花、果实和古动物的触须、附肢、羽毛等形成的印痕化石就通过这种作用。

形成条件和形成机制

一是地质条件与地貌条件;二是内外营力(动力)和人为作用的影响。

第一个条件与以下几个方面有关: (1)岩土类型:岩土体是产生滑坡的物质基础。一般说,各类岩、土都有可能构成滑坡体,其中结构松散,抗剪强度和抗风化能力较低,在水的作用下其性质能发生变化的岩、土,如松散覆盖层、黄土、红粘土、页岩、泥岩、煤系地层、凝灰岩、片岩、板岩、千枚岩等及软硬相间的岩层所构成的斜坡易发生滑坡。 (2)地质构造条件:组成斜坡的岩、土体只有被各种构造面切割分离成不连续状态时,才有可能向下滑动的条件。同时、构造面又为降雨等水流进入斜坡提供了通道。故各种节理、裂滑坡隙、层面、断层发育的斜坡、特别是当平行和垂直斜坡的陡倾角构造面及顺坡缓倾的构造面发育时,最易发生滑坡。 (3)地形地貌条件:只有处于一定的地貌部位,具备一定坡度的斜坡,才可能发生滑坡。一般江、河、湖(水库)、海、沟的斜坡,前缘开阔的山坡、铁路、公路和工程建筑物的边坡等都是易发生滑坡的地貌部位。坡度大于10度,小于45度,下陡中缓上陡、上部成环状的坡形是产生滑坡的有利地形。 (4)水文地质条件:地下水活动,在滑坡形成中起着主要作用。它的作用主要表现在:软化岩、土,降低岩、土体的强度,产生动水压力和孔隙水压力,潜蚀岩、土,增大岩、土容重,对透水岩层产生浮托力等。尤其是对滑面(带)的软化作用和降低强度的作用最突出。

就第二个条件而言,在现今地壳运动的地区和人类工程活动的频繁地区是滑坡多发区,外界因素和作用,可以使产生滑坡的基本条件发生变化,从而诱发滑坡。主要的诱发因素有:地震、降雨和融雪、地表水的冲刷、浸泡、河流等地表水体对斜坡坡脚的不断冲刷;不合理的人类工程活动,如开挖坡脚、坡体上部堆载、爆破、水库蓄(泄)水、矿山开采等都可诱发滑坡,还有如海啸、风暴潮、冻融等作用也可诱发滑坡。产生滑坡的基本条件是斜坡体前有滑动空间,两侧有切割面。例如中国西南地区,特别是西南丘陵山区,最基本的地形地貌特征就是山体众多,山势陡峻,土壤结构疏松,易积水,沟谷河流遍布于山体之中,与之相互切割,因而形成众多的具有足够滑动空间的斜坡体和切割面。广泛存在滑坡发生的基本条件,滑坡灾害相当频繁。

8 内蒙古气象 2010年第3期

文章编号:1005—8656(2010)03—0008—03

赤峰地区“7・23”暴雨天气形成条件及对应云系特征

赵国生,李亚林,贾东

(赤峰市气象局,内蒙古赤峰024000)

摘要:文章选取了赤峰市地区发生在2009年7月23日午后暴雨天气过程(简称“7・23”暴雨天气)的卫星云图

资料,并结合天气图和自动雨量站降水资料进行对比分析。结果发现:引发“・23”暴雨天气不仅与 北冷涡环流、暴

雨落区附近低层暖湿切变风场有关.而且在卫星云图显示的对流云体上有相应云系特征。暴雨发生即与当时大的环

流云场相关联,也与降水强度、落区的云场中的一些特殊云形云系存在一定内在关系。分析研究这些天气条件和云

图特征信息对做好大暴雨预报服务有着重要意义。

关键词:中尺度涡旋云系;边界层辐合线;暴雨天气

中图分类号:P458.1 21.1 文献标识码:B

2009年7月23日午后,受冷空气下滑配合低

层暖湿切变共同影响.赤峰市克什克腾旗大部、林

西县西部、翁牛特旗西南部、红山区、松山区、元宝

山区、宁城县东南部普降大雨;其中克什克腾旗两

部、赤峰城区(即红山区、松山区)、宁城县东南部普

降了暴雨,赤峰城区24 I1,n ̄雨量达83.9ram。城区强

降水主要出现15时40分一l6时30分时段内,5O

分钟内降水量为37.4mm,其中l5时50分一16时

20分,30分钟内降水量为30.4mm。由于在短时间内 降雨量过大,城区排水能力有限,形成城市内涝现

象。低洼地带积水达80~90cm,污水井内脏水外溢,

新城区9号水源井被脏水淹没导致水源污染.引发 千余名居民因饮用污染水发病.国内多家主流媒体

相继报道赤峰城区这一突发卫生公共事件,一时间

轰动了全国。本文通过卫星云图资料并结合有关天 气形势和物理量的分析,从中发现此次暴雨的形成

原因.揭示本地区暴雨天气形成的机理,为有效防 范暴雨天气带来的不利影响提供有益的预报分析

百家争鸣形成的条件思(从思想文化方面说)

春秋战国时期是我国历史上一个大变革的时期,在这样一个群雄并起、诸侯割据的时代里,出现了很多英雄人物,也出现了很多有思想有抱负的文人儒士。他们就当时的社会问题、学术问题展开了广泛的争论,提出了各自的主张和见解,从而形成了一种学术界空前繁荣的局面。

这一时期,诸侯为了称霸中原,纷纷招贤纳士,运用不同的思想来提高国家的生产力,以达到自己的目的。这就给当时的有志之士提供了一个机会,也给学术思想的发展创造了一个宽松的氛围。与此相应的,思想文化领域也出现了一种新的动向——私学的产生。

在学习关于孔子的生平时,我们知道孔子首先打破了学在官府的教育模式,这其实就是私学出现的一个重要标志。私学的出现给更多的人创造了学习机会,使社会上出现了越来越多的知识分子们。他们学习不同的文化思想,来丰富自己的阅历,以得到更多的成就。他们在学习的过程中,相互学习、吸收,又提出各自的思想主张,大都形成了“持之有故,言之有理”的思想系统。

与私学的出现密切相通的,是作为知识阶层的“士”的兴起。士在重视礼乐的殷周时期本来是指贵族的最底层,处处受到到贵族的歧视。但是,到了礼崩乐坏的春秋后期,士已逐渐成为了当时知识阶层的通称,不再受到宗法等级的限制。他们大都是有专业知识的人才,为公卿大夫所倚重。在当时,社会上形成了一种养士之风,最著名的养士贵族就有,齐国的孟尝君、赵国的平原君、魏国的信陵君和楚国的春申君。而这时的士也有自己独立的精神品格,他们纵谈时势,以天下为己任。在这个需要人才的时代应运而生,推动了时代的发展。他们敢于冲破传统思想,纷纷著书立说,针砭时势,为思想文化的发展繁荣提供了理论著作。

导致各地学术见解不同的还有一个原因,就是各个地区地域文化背景的不同。我们都知道,中国的地域辽阔,各地的气候条件不同,人们的生活、生产方式也不同,这就形成了不同的地域文化。知识分子们在学习的时候就会因为自身的环境,而学习不同的文化,这就使得他们学习的东西各有差异,思想主张也各有不同。当他们带上自己的主张去各国游说的时候,就会与其他儒士们有所交流,这就是他们相互学习、讨论和争议的时候了。而春秋战国时形成的学派众多,各自的主张见解亦不相同,就形成了诸子百家。

泥石流的形成条件及其防治措施

【摘要】近年来,随着经济的发展,特别是随着改革开放的不断深入,我国的经济建设取得了巨大的进步。在经济发展的同时,我国的生态环境也在遭受着巨大的挑战。泥石流正是在自然条件以及人为条件的基础上发生的。笔者结合自己的研究,对于泥石流的形成条件以及防治措施进行分析。

【关键字】泥石流,形成条件,防治措施

一.前言

泥石流是一种比较严重的自然灾害,特别是在山地地区,强降雨再加上植被的破坏,致使其很容易发生泥石流灾害。因此,这就有必要加强对泥石流的形成条件以及防治措施的研究。

二.泥石流类型及其特征

1.山坡型泥石流

山坡型泥石流主要沿山坡坡面上的冲沟发育。沟谷短、浅、沟床纵坡常与山坡坡度接近。泥石流流程短,有时无明显的流通区。固体物质来源主要为沟岸塌滑或坡面侵蚀。

2.沟谷型泥石流

沟谷型泥石流沟谷明显,长度较大,有时切穿多道次级横向山梁,个别甚至切穿分水岭。形成区、流通区、沉积区明显,固体物质来源主要为流域崩塌、滑坡、沟岸坍塌、支沟洪积扇等。

3.标准型泥石流

具有明显的形成、流通、沉积三个区段。形成区多崩塌、滑坡等不良地质现象,地面坡度陡峻;流通区较稳定,沟谷断面多呈“V”形。沉积区一般呈扇形,沉积物棱角明显。该型泥石流破坏能力强,规模较大。

三.泥石流的识别

1.物源依据

泥石流的形成,必须有一定量的松散土、石参与。所以,沟谷两侧山体破碎、疏散物质数量较多,沟谷两边滑坡、垮塌现象明显,植被不发育,水土流失、坡面侵蚀作用强烈的沟谷,易发生泥石流。

2.地形地貌依据

能够汇集较大水量、保持较高水流速度的沟谷,才能容纳、搬运大量的土、石。沟谷上游三面环山、山坡陡峻,沟域平面形态呈漏斗状、勺状、树叶状,中游山谷狭窄、下游沟口地势开阔,沟谷上下游高差大于300 m,沟谷两侧斜坡坡度大于25°的地形条件,有利于泥石流形成。

3.水源依据

水为泥石流的形成提供了动力条件。局地暴雨多发区域,有溃坝危险的水库、塘坝下游,冰雪季节性消融区,具备在短时间内产生大量流水的条件,有利于泥石流的形成。其中,局地性暴雨多发区,泥石流发生频率最高。如果一条沟在物源、地形、水源三个方面都有利于泥石流的形成,这条沟就一定是泥石流沟。但泥石流发生频率、规模大小、粘稠程度,会随着上述因素的变化而发生变化。已经发生过泥石流的沟谷,其后仍有发生泥石流的危险。

龙源期刊网

暴雨的预报及形成过程分析

作者:叶泓麟 田苹

来源:《吉林农业》2014年第07期

摘要:天气变化对人们的生活有着重要的影响,在社会不断发展的过程中,过度开发和掠夺使大自然的生态平衡受到破坏,气候也变得越来越不稳定,自然灾害频发,特别是大暴雨有可能造成洪涝灾害,造成人们生命财产的损失。近几年,科技的进步大大提高了天气预报的准确度,给人们的衣食住行带来了许多方便。研究暴雨的形成过程,提前做出准确的预报,使人们的生命财产免受损失,是每个气象工作者共同努力的目标。

关键词:暴雨;水汽;环流

中图分类号:S161.6 文献标识码:A 文章编号: 1674-0432(2014)-13-64-1 1 暴雨的定义及预警

暴雨是指降水强度很大的雨或是持续时间很长的降雨。降水很急或很久,雨势倾盆,短时间内地面形成大量积水,河道流速增加。每小时降水量达16毫米以上,或连续12个小时降雨30毫米以上,或连续24小时降雨量50毫米以上的降水称为暴雨。在我国的气象上分三个等级,以24小时这个时间段为标准。降水达到50~99.9毫米称“暴雨”;达到100~250毫米为“大暴雨”; 在250毫米以上称“特大暴雨”。根据暴雨的级别不同,在暴雨的预报级别上又分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

2 暴雨形成过程

暴雨的形成必须具备一定的条件,第一个就是必须有源源不断足够的水汽,大量的水汽在一定的空间分布着,如果这些大量水汽在空中飘着,不落到地面就不会形成降雨,就必须具备第二个条件,就是水汽持久的上升运动,空中的大量水汽,在很强的上升运动过程中,由于低空温度高,而高空温度低,水汽上升的过程中遇冷会凝结成水滴,大量的水滴急速降到地面就形成了暴雨。水汽之所以会上升,主要是第三个条件作用的结果,就是冷暖大气层结构的不稳定造成的。由于低空的暖空气和高空的冷空气之间形成一种不稳定的状态,暖空气会上升,而冷空气会下降,一上一下形成强烈的对流从而形成降雨。暴雨形成的过程是相当复杂的,大中小各种尺度的天气系统和下垫面特别是地形的有利组合可产生较大的暴雨。

【地理知识点】暴雨形成的三个条件

产生暴雨的主要物理条件:1.充足的水汽;2.强盛而持久的气流上升运动;3.大气层结构的不稳定。大中小各种尺度的天气系统和下垫面特别是地形的有利组合可产生较大的暴雨。

中国气象上规定,24小时降水量为50毫米以上的强降雨称为“暴雨”。由于各地降水和地形特点不同,所以各地暴雨洪涝的标准也有所不同。特大暴雨是一种灾害性天气,往往造成洪涝灾害和严重的水土流失,导致工程失事、堤防溃决和农作物被淹等重大的经济损失。

特别是对于一些地势低洼、地形闭塞的地区,雨水不能迅速宣泄造成农田积水和土壤水分过度饱和,会造成更多的地质灾害。

暴雨是中国主要气象灾害之一。长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段,造成洪涝灾害。据1950~1999年资料统计,中国平均每年洪涝灾面积为942.4万公顷,严重洪涝年份农田受灾面积可达1300万公顷以上。暴雨是一种影响严重的灾害性天气。

某一地区连降暴雨或出现大暴雨、特大暴雨,常导致山洪爆发,水库垮坝,江河横溢,房屋被冲塌,农田被淹没,交通和电讯中断,会给国民经济和人民的生命财产带来严重危害。暴雨尤其是大范围持续性暴雨和集中的特大暴雨,不仅影响工农业生产,而且可能危害人民的生命,造成严重的经济损失。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

龙源期刊网

暴雨的预报及形成过程分析

作者:叶泓麟 田苹

来源:《吉林农业》2014年第07期

摘要:天气变化对人们的生活有着重要的影响,在社会不断发展的过程中,过度开发和掠夺使大自然的生态平衡受到破坏,气候也变得越来越不稳定,自然灾害频发,特别是大暴雨有可能造成洪涝灾害,造成人们生命财产的损失。近几年,科技的进步大大提高了天气预报的准确度,给人们的衣食住行带来了许多方便。研究暴雨的形成过程,提前做出准确的预报,使人们的生命财产免受损失,是每个气象工作者共同努力的目标。

关键词:暴雨;水汽;环流

中图分类号:S161.6 文献标识码:A 文章编号: 1674-0432(2014)-13-64-1 1 暴雨的定义及预警

暴雨是指降水强度很大的雨或是持续时间很长的降雨。降水很急或很久,雨势倾盆,短时间内地面形成大量积水,河道流速增加。每小时降水量达16毫米以上,或连续12个小时降雨30毫米以上,或连续24小时降雨量50毫米以上的降水称为暴雨。在我国的气象上分三个等级,以24小时这个时间段为标准。降水达到50~99.9毫米称“暴雨”;达到100~250毫米为“大暴雨”; 在250毫米以上称“特大暴雨”。根据暴雨的级别不同,在暴雨的预报级别上又分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

2 暴雨形成过程

暴雨的形成必须具备一定的条件,第一个就是必须有源源不断足够的水汽,大量的水汽在一定的空间分布着,如果这些大量水汽在空中飘着,不落到地面就不会形成降雨,就必须具备第二个条件,就是水汽持久的上升运动,空中的大量水汽,在很强的上升运动过程中,由于低空温度高,而高空温度低,水汽上升的过程中遇冷会凝结成水滴,大量的水滴急速降到地面就形成了暴雨。水汽之所以会上升,主要是第三个条件作用的结果,就是冷暖大气层结构的不稳定造成的。由于低空的暖空气和高空的冷空气之间形成一种不稳定的状态,暖空气会上升,而冷空气会下降,一上一下形成强烈的对流从而形成降雨。暴雨形成的过程是相当复杂的,大中小各种尺度的天气系统和下垫面特别是地形的有利组合可产生较大的暴雨。

暴雨究竟是怎么形成的?

暴雨是一种天灾,虽然我们没有办法让它消失,但是我们可以学习暴雨究竟是怎样形成的,从而合理预防暴雨减少暴雨对我们的伤害。

暴雨的形成条件有哪些

太阳照射引起水汽上升成云致雨。在强烈太阳辐射下,水面受热蒸发,变成看不见的水汽,进入低层大气中。低层大气也急剧增热膨胀而变轻,饱含水汽的又热又轻的空气,像“坐电梯”似的,扶摇直上,进入蔚蓝的天空。

水汽在锋面上升成云致雨。冷空气形成看不见的“斜面楼梯”,使水汽滑升进入上层大气。冷、暖空气团交汇,形成锋面。富含水汽的暖而轻的空气就会在冷而干的空气上方滑升或被抬升,使得水汽上升而形成浓厚的云层。

水汽在迎风坡被抬升成云致雨。从水汽丰富的地区水平移动的暖湿气流,如果在它的前进方向上遇到山脉、丘陵或高原等地形的阻挡时,会被迫沿着山坡向上“爬”而进入较高处,从而在迎风坡上成云致雨。

目录

1. 暴雨 ................................................................................................................................ 2

2. 暴雨的形成原因 .......................................................................................................... 2

3. 暴雨产生的主要影响 ................................................................................................. 2

1. 暴雨

暴雨(英文名称 torrential rain;rainstorm;storm )是指降水强度很大的雨,常在积雨云中形成。

2. 暴雨的形成原因

一般从宏观物理条件来说,产生暴雨的主要物理条件是充足的源源不断的水蒸汽、强盛而持久的气流上升运动和大气层结构的不稳定而形成的。引起中国大范围暴雨的天气系统主要有锋、气旋、切变线、低涡、槽、台风、东风波和热带辐合带等。

3. 暴雨产生的主要影响

1、渍涝危害。 由于暴雨急而大,排水不畅易引起积水成涝,土壤孔隙被水充满,造成陆生植物根系缺氧,使根系生理活动受到抑制,加强了嫌气过程,产生有毒物质,使作物受害而减产。

2、洪涝灾害。 由暴雨引起的洪涝淹没作物,使作物新陈代谢难以正常进行而发生各种伤害,淹水越深,淹没时间越长,危害越严重。特大暴雨引起的山洪暴发、河流泛滥,不仅危害农作物、果树、林业和渔业,而且还冲毁农舍和工农业设施,甚至造成人畜伤亡,经济损失严重。

条件反射的形成

一、 教学目标

(一) 知识与技能

1、知道条件反射的概念

2、知道条件反射的建立过程和特点,领悟建立条件反射的意义

(二) 过程与方法

1、探究巴浦洛夫的实验,构建条件反射的概念;

2、在科学探究中发展实践能力和创新能力

(三) 情感态度和价值观

将条件反射的知识应用于日常学习和生活中,自觉养成一些良好的习惯

二、 教学重点与难点

重点:条件反射的形成过程和人类具有对语言刺激建立条件反射的能力

难点:设计实验,探究条件反射的建立

三、 教学过程

1、复习回顾,新课导入:(1)复习非条件反射的相关知识点

(2)小游戏:听指令做动作;听到铃声你会作出怎样的反应?提问:以上两种反射是不是非条件反射呢?引出本节课的主题——条件反射

2、条件反射的形成过程

(1)通过巴浦洛夫实验让学生知道条件反射是如何建立的:

条件反射是在非条件反射的基础上形成的,它的建立有一个过程

(2)引出条件反射的概念:

条件反射不是生来就有的,而是在后天的学习过程中获得的

(3)举例说明人和动物都有条件反射,巩固知识点并能指出人和动物条件反射的异同点。

巴浦洛夫认为条件反射是一种信号活动,根据信号刺激的不同分为第一信号和第二信号。

第一信号:(灯光、铃声、或食物等)客观存在的具体事物;

第一信号系统:为人类和动物所共有

第二信号:(语言、文字等)抽象事物;

第二信号系统:为人类所独有

3、条件反射的特点和意义

(1) 通过资料分析(一)归纳出条件反射的特点:

条件反射容易消退,需要多次强化后才能巩固下来

(2) 通过资料分析(二)归纳出条件反射的意义:

使人和动物更好的适应环境。

(3)指出哪些活动属于非条件反射,哪些活动属于条件反射?

4、实验设计:小鼠钻墙

实验说明:这是个箱子,中间隔开,下面挖一个洞,底下是铜板(中间隔开),可以分别接通电源(也可以切断电源),上面有灯,可以分别控制点亮和熄灭。

沙尘暴形成的原因及条件

沙尘暴的产生是多种复杂因素共同作用结果,人类活动对自然界的破坏导致土地荒漠化的加剧,对沙尘暴发生产生了极其重要的作用,而近几年全球干旱(其原因目前尚未知)等异常天气现象也对沙尘暴的发生起了不可估量的作用。所以说人类活动对沙尘暴的产生只起到一定作用,并不能说沙尘暴就是人为因素造成的,它是形成沙尘暴的物质基础。

二是大风。这是沙尘暴形成的动力基础,也是沙尘暴能够长距离输送的动力保证。

三是不稳定的空气状态。这是重要的局地热力条件。沙尘暴多发生于午后傍晚说明了局地热力条件的重要性。

四是干旱的气候环境。沙尘暴多发生于北方的春季,而且降雨后一段时间内不会发生沙尘暴是很好的证据。

春季沙漠的边缘地区,由于长期干旱,而且地表少有植被覆盖,当有大风来临的时候地表的沙尘很容易被吹起且被输移,但由于沙子粒径较大,不易形成悬移,因此不能长距离输移,这也是距沙尘较远的地区只有降尘而少见扬沙的主要原因。如果风持续的时间很长,形成悬移的浮尘能够被输送到很远的地方,所经过的地区就会出现沙尘暴;当风速减弱到一定程度后,浮尘就会降落,该地就会出现降尘天气。如果此时降水,就会形成所谓的“泥雨”。

从沙尘暴形成过程所需的4个条件看,黄土高原、广袤的沙漠及由人为因素的破坏正处于荒漠化过程中的土地,北方春季末耕种的土地及处于施工过程中的基础设施(如高速公路等)为沙尘暴的发生提供了充分的物质源;而春季北方地区的干旱,又使沙尘暴发生的可能性增强;大风的产生是一种复杂的大气现象,主要是冷锋活动或经纬向环流调整作用的结果。

通过佰佰安全

暴雨形成的条件

一、气象条件

暴雨通常是在特定气象条件下形成的。以下是一些主要的气象条件:

1. 大气湿度高

暴雨通常需要大气中含有充足的水汽。当大气湿度高时,水汽将更容易凝结形成云和降水。

2. 对流活动强烈

对流是指大气中垂直上升和下沉气流之间的交替运动。对流活动强烈时,空气容易上升形成云,并引发降水。

3. 上升气流

上升气流是暴雨形成的关键因素之一。当空气受到较强的上升气流驱动时,空气会迅速上升并形成云和降水。

4. 辐合

辐合是指气流汇聚的现象。当不同气流在水平方向上汇聚时,空气会上升形成云和降雨。

5. 稳定的大气层结

暴雨通常在不稳定的大气层结条件下形成。不稳定的大气层结意味着温度随高度急剧下降,使得上升气流更容易形成。

二、地形条件

地形条件对暴雨的形成也有重要影响。以下是一些主要的地形条件: 1. 山地

山地通常会加剧大气中的上升气流,从而有助于暴雨形成。山脉对气流影响的效应被称为”屏蔽效应”。

2. 河流和湖泊

河流和湖泊可以增加水汽的蒸发和蓄积,进一步提供了地表水蒸发的条件,为暴雨提供了水汽来源。

3. 海洋

海洋的暖湿空气可以被气流带到陆地上,增加了暴雨形成的可能性。

三、人为因素

人为因素也可能对暴雨形成产生一定影响。以下是一些可能的人为因素:

1. 城市化

城市化过程中,大面积的水泥、沥青和建筑物可能会改变地表的水循环路径,导致暴雨的形成更加频繁和剧烈。

2. 森林砍伐

森林的砍伐会导致植被减少,影响降水的形成和分布,从而可能增加暴雨的发生频率。

3. 灌溉

大规模灌溉可能会改变地表温湿度分布,进而影响气候和降水形成。

四、全球气候现象

一些全球性的气候现象也可能与暴雨的形成相关。以下是一些典型的全球气候现象: 1. 厄尔尼诺现象

厄尔尼诺现象会导致全球气候异常变化,可能增加暴雨的形成。厄尔尼诺事件通常与海水温度升高有关。

2. 拉尼娜现象

拉尼娜现象通常与厄尔尼诺现象相对应,会导致全球气候异常变化,可能减少暴雨的形成。

五、其他因素

除了以上提到的条件之外,还有一些其他因素也可能对暴雨形成产生影响,包括:

- 紫外线辐射 - 水汽输送 - 大气动力学条件

总结

暴雨形成的条件是多方面综合因素的结果。大气湿度高、对流活动强烈、上升气流、辐合和稳定的大气层结是主要的气象条件。地形条件中山地、河流和湖泊以及海洋也起到重要作用。人为因素如城市化、森林砍伐和灌溉可能对暴雨形成产生一定影响。全球气候现象如厄尔尼诺和拉尼娜等也可能与暴雨的形成相关。深入了解暴雨形成的条件有助于提高防灾减灾能力,有效应对极端天气事件。