湘教版地理选择性必修第二册 第三章 第二节 第一课时 南水北调与西气东输(含答案)

- 格式:docx

- 大小:1.55 MB

- 文档页数:7

湘教版地理必修二知识点总结地理必修二是高中地理教材中的一本,本书内容主要包括中国的自然地理和人文地理的相关知识点。

下面是对湘教版地理必修二的知识点进行总结:第一单元中国自然地理第一章中国的地理环境1.中国的地理位置和地形-中国地形北高南低,西北高而东南低,整体呈现出西高东低、南高北低的特点。

2.中国的气候特点-中国气候主要受到亚洲季风的影响,东部地区多为暖温带季风气候,西部地区多为高原干旱气候和寒温带大陆性气候。

3.中国自然区划-中国自然区划分为东北平原、华北平原、黄河中下游平原、长江中下游平原、四川盆地、西南山地、青藏高原、北方沙漠和南方丘陵等九大自然区域。

第二章中国的自然资源1.中国的水域资源-中国拥有丰富的河流水资源,主要有长江、黄河、淮河和珠江等。

-中国还拥有丰富的湖泊资源,如洞庭湖、太湖、鄱阳湖等。

2.中国的能源资源-中国的煤炭储量丰富,占世界总量的1/3以上。

-中国的石油和天然气资源也很丰富,分布在东北、华北、西南等地。

3.中国的矿产资源-中国的矿产资源丰富多样,主要有铁矿石、锰矿石、铜矿石等金属矿产,以及煤炭、石油、天然气等非金属矿产。

第三章中国的自然灾害1.水旱灾害-中国是世界上水旱灾害最为严重的国家之一,主要包括洪水、干旱和水土流失等。

2.地震灾害-中国地处地震带,地震灾害频发,如唐山大地震、汶川大地震等。

3.风暴灾害-中国沿海地区常受台风影响,台风风暴灾害严重。

第二单元中国人口与城市第四章中国的人口发展1.人口问题与人口调控-中国的人口增长过快,严重影响经济和社会发展,因此实行了计划生育政策进行人口调控。

2.人口分布的地区差异-中国人口分布不均衡,东部人口密集,西部人口稀少。

3.人口的流动与聚集-中国人口流动主要有农民工流动、城市人口流动和人口城镇化等。

农民工主要从农村向城市流动。

第五章中国的城市发展1.城市化进程-中国的城市化进程加快,城市规模扩大,城市数量增加。

2.城市空间结构-中国的城市空间结构呈现出明显的核心-辐射型结构,大城市和特大城市成为主导。

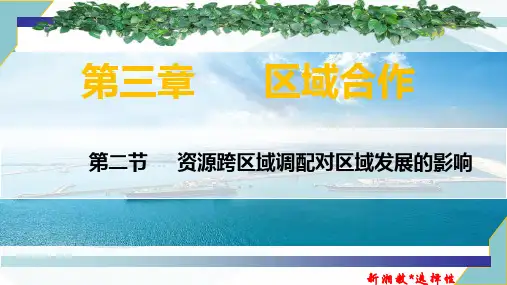

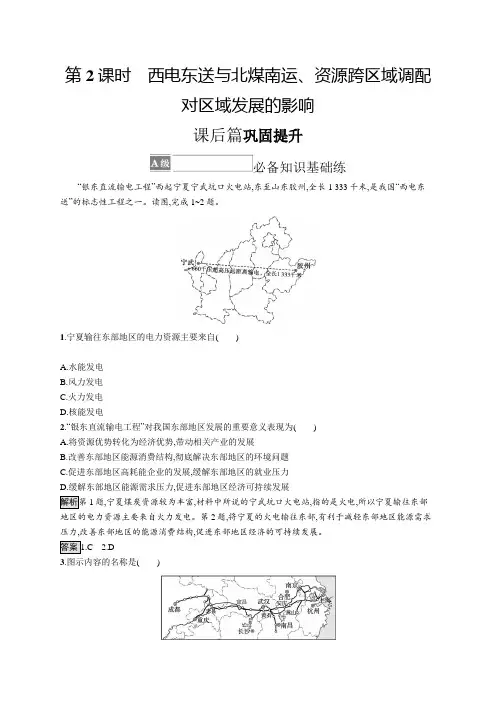

第2课时西电东送与北煤南运、资源跨区域调配对区域发展的影响课后篇巩固提升必备知识基础练“银东直流输电工程”西起宁夏宁武坑口火电站,东至山东胶州,全长1 333千米,是我国“西电东送”的标志性工程之一。

读图,完成1~2题。

1.宁夏输往东部地区的电力资源主要来自()A.水能发电B.风力发电C.火力发电D.核能发电2.“银东直流输电工程”对我国东部地区发展的重要意义表现为()A.将资源优势转化为经济优势,带动相关产业的发展B.改善东部地区能源消费结构,彻底解决东部地区的环境问题C.促进东部地区高耗能企业的发展,缓解东部地区的就业压力D.缓解东部地区能源需求压力,促进东部地区经济可持续发展1题,宁夏煤炭资源较为丰富,材料中所说的宁武坑口火电站,指的是火电,所以宁夏输往东部地区的电力资源主要来自火力发电。

第2题,将宁夏的火电输往东部,有利于减轻东部地区能源需求压力,改善东部地区的能源消费结构,促进东部地区经济的可持续发展。

2.D3.图示内容的名称是()A.“北煤南运”B.“西气东输”C.“川气东送”D.“西电东送”(位于四川盆地),东端为上海市(位于长江中下游平原)。

四川盆地天然气资源丰富,但经济发展水平较低,能源相对富余,而上海市经济发达,能源不足。

因此图示内容应为“川气东送”。

故选C项。

下图分别是世界部分国家能源消费结构示意图(图1)和中国“西电东送”工程示意图(图2)。

据此完成4~5题。

图1图24.图1中,正确表示我国能源消费结构特点的是()A.①B.②C.③D.④5.下列有关“西电东送”工程的叙述,正确的是()A.“西电东送”工程中电能调出区均以火电的形式调出B.“西电东送”工程中电能调出区均以水电的形式调出C.“西电东送”缓解了东部地区电能紧张状况,同时改善了东部地区的大气环境质量D.“西电东送”有利于把西部地区丰富的能源资源转换为经济效益,同时改善了西部地区的大气环境质量4题,我国能源消费结构中,煤炭所占比例最高,根据世界部分国家能源消费结构示意图可判断,正确表示我国能源消费结构特点的是②,B项对。

精选全文完整版(可编辑修改)第二节南水北调对区域发展的影响课程标准以某区域为例,说明资源跨区域调配对区域发展的影响。

学习目标1.了解资源跨区域调配的必然性和必要性。

2.分析我国实施南水北调工程的原因。

3.掌握南水北调工程对区域发展的影响。

一、资源跨区域调配的原因1.原因:为了使区域发展需求与自然资源供给趋于平衡,就必须进行资源的跨区域调配。

2.概念:资源跨区域调配是自然资源及初级开发产品的跨自然区域或行政区域的人为调配,如矿产资源、水资源的跨区域调配。

判断1.资源跨区域调配的根本原因是自然资源的区域分布不均。

( × )2.资源的调出区一定为经济落后地区,经济发达地区一定是资源的调入区。

( × )二、南水北调工程建设1.原因:我国北方地区人口稠密,城市密集,人民生活和工农业生产对水资源的需求量大,但水资源相对贫乏;而南方地区水网密集,水资源丰富,在当前经济条件及人口状况下,水资源需求量小于其供应量,水资源相对富足。

2.格局:建设南水北调东、中、西三条调水线路,将长江、淮河、黄河和海河相互连接,形成我国水资源“四横三纵、南北调配、东西互济”的总体格局。

路线意义东线工程以江苏省扬州市江都水利枢纽为起点,沿京杭运河逐级提水北送,途经江苏、山东、河北三省向华北地区输送生产生活用水中线工程从汉江中上游的丹江口水库引水,在丹江口水库东岸河南省淅川县境内开挖干渠,自流到干渠终点北京市颐和园团城湖为沿线十几座大中城市提供生产生活用水规划中的西线工程从长江上游支流雅砻江、大渡河等水系调水至黄河上游补充黄河上游水资源不足、解决我国西北地区干旱缺水的重大战略工程思考说明丹江口水库作为华北未来可持续供水水源地应采取的保护措施。

答案减少库区流域内农业生产中的化肥和农药使用量;迁移周边工厂,或工业废水实行达标排放,防治工业污染;避免过度的水产养殖;保护森林,防止水土流失。

三、南水北调工程对区域发展的影响1.保障城市的供水饮水安全。

第1课时南水北调与西气东输【课后精练】基础巩固“南水北调”工程是我国的战略性工程,分东、中、西三条线路。

中线工程起点位于汉江中上游丹江口水库,受水区域为河南、河北、北京和天津。

截至2022年12月12日,南水北调东线和中线工程累计调水量达到586亿立方米。

为沿线50多条河流实施生态补水90多亿立方米,为受水区压减地下水超采量50多亿立方米。

读图,回答1~2题。

1.从受水区农业生产的角度考虑,中线工程输水量最大的季节是( )。

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季2.调水工程实施后,受水区( )。

A.降水明显增加B.洪涝灾害加剧C.地下水位上升D.缺水问题解决【答案】1.A 2.C【解析】第1题,中线工程受水区域为河南、河北、北京和天津,这些区域位于华北地区。

根据所学知识可知,华北地区春季易出现春旱,农业需水量大,是最缺水的季节,因此中线工程输水量最大的季节是春季。

第2题,南水北调对北方降水没有影响;调水工程实施后,灌溉用水增加,可能导致地下水位上升,但不会增加洪涝灾害;调水工程实施后,受水区缺水问题会得到缓解,但无法解决。

2022年12月9日,“南水北调”东线一期工程北延应急供水工程(简称“北延供水工程”)启动。

2022—2023年度向河北、天津实施调水工作,与东线工程总在冬季调水不同,这是该工程自2019年应急试通水以来首次在冬季启动调水。

读图,回答3~4题。

3.“南水北调”东线工程总在冬季调水是因为此时( )。

A.可供水量大B.水质无污染C.防洪压力小D.供水成本低4.北延供水工程冬季调水的主要目的是( )。

①保障春灌储备水源②增加冬季发电水源③促进沿线航运发展④缓解地下水源超采A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】3.C 4.B【解析】第3题,“南水北调”东线工程所经地区在汛期降雨量较大,防汛抗洪压力大,东线工程汛期不调水,其输水管道将承担泄洪功能,冬季为非汛期,防洪压力小;夏秋季节河流径流量较冬季大,冬季供水量较夏秋小;水质情况、供水成本季节变化小,不是冬季调水的主要原因。

《资源跨区域调配对区域发展的影响》说课稿各位老师大家好,我今天说课的课题是《资源跨区域调配对区域发展的影响》,下面我将从说教材、说学情、说教法和学法以及说教学过程这四个方面对本课进行说课。

本课基于新课程标准的教学理念,根据教学目的和教学内容的需要以及学生身心发展的特点运用典型的案例,将学生带入特定事件的现场,深入角色,分析案例,引导学生自主探究学习,以提高学生分析和解决实际问题的能力。

一说教材本节课是新湘教版选择性必修二第三章区域合作第二节内容,本模块主要包括三方面内容:区域的概念和类型,区域发展,区域协调。

旨在帮助学生了解区域特征及发展路径,理解区域创新发展和转型发展的重要意义,树立因地制宜观、人地和谐的区域协调发展观。

区域之间存在着差异,比如资源禀赋、生态环境、发展水平、承载能力等。

由于区域间发展水平的不平衡,各区域对自然资源的需求与该区域所拥有的自然资源往往不匹配。

资源需求量大的区域,可能资源赋存量少;而资源需求量小的区域,可能资源赋存量多。

为了满足不同区域的发展需求,实施资源跨区域调配,显然是十分必要的。

我国的能源生产和消费的地区差异很大。

东部沿海地区经济发达,对能源的需求量大,但是能源相对贫乏,而西部地区因经济水平的限制,丰富的能源资源却得不到充分的开发利用。

针对上述情况,我国实施了资源的跨区域调配工程。

本节内容以西气东输为案例,说明资源的跨区域调配对于区域发展的和自然资源的合理利用的重要意义。

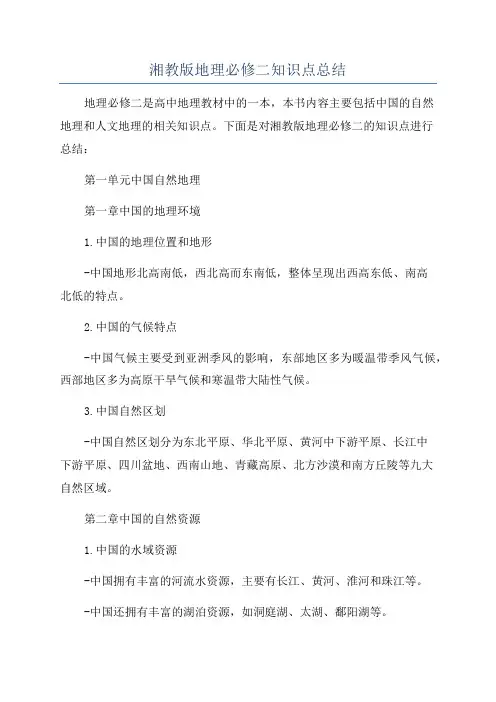

通过学习本案例来拓展视野,探讨南水北调、西气东输、西电东送和北煤南运的原因和现实意义,以进一步了解我国资源的跨区域调配是国家通过宏观调控来实现资源优化组合的重要举措,将有助于我国自然资源分布和生产力分布不协调问题的解决,是实现东西或南北经济社会双赢的战略。

教学目标1、知识与技能目标(1)了解实施资源区域调配的原因。

(2)理解资源跨区域调配对区域经济发展、环境保护的重要意义。

2、过程与方法目标(1)通过探究学习,培养学生地理逻辑思维能力,提高归纳和把握事物重点的能力,提高自主学习和探究能力。

新教材高中地理湘教版选择性必修2:第二节第1课时南水北调和西气东输A级必备知识基础练[2023黑龙江哈师大附中检测]南亚印度河流域干旱频繁,水资源不稳定,对农业生产影响较大。

下图示意印度河流域。

据此完成1~2题。

1.印度河流域即使处于湿季依然干旱频发,主要是因为( )A.冰雪融水少B.植物蒸腾强C.降水变率大D.降水总量少2.印度河中游地区从甲处调水到乙处的主要目的是( )A.增加灌溉面积B.改善航运条件C.减轻洪涝灾害D.发展淡水养殖[2023江苏南京调研]2022年2月22日,“引汉济渭”输水隧洞全线贯通。

自此,一江清水将突破万重山峦到达渭河平原,润泽古都、惠及三秦。

该工程秦岭段采用隧洞引水,以避开生态敏感区。

下图为该工程示意图。

据此完成3~4题。

3.秦岭段采用隧洞引水方式的主要原因是( )A.防止水分蒸发B.保护生态环境C.实现自流供水D.增加供水量4.该调水工程对渭河平原产生的主要影响是( )A.缓解用水紧张状况B.缓解水土流失状况C.促使地下水位下降D.极大提升渭河航运[2023福建泉州期末]下图是我国“西气东输”二线管道初步走向示意图。

读图,完成5~7题。

5.二线管道与一线管道两线分界点地名和二线管道到达的最南城市分别是( )A.兰州、上海B.中卫、南宁C.鄯善、南宁D.靖边、广州6.二线工程的天然气主要从国外输入,下列国家或地区最有可能成为主气源地的是( )A.乌克兰B.俄罗斯C.西亚D.哈萨克斯坦7.该工程建设对于东部沿海地区的环境意义是( )A.促进减排除污B.缓解能源紧缺C.改善水体质量D.保证能源安全8.阅读图文材料,完成下列各题。

中俄原油管道二线起点位于漠河,终点位于大庆,全长约940千米。

该管道穿越黑龙江和嫩江的发源地以及500千米原始森林无人区和多年冻土地带,经历了漫长冬季和最低-50℃的极寒考验,中俄原油管道二线大部分施工时间选择在冬季。

(1)简述中俄选择管道运输石油的好处。

第三章区域合作第一节产业转移对区域发展的影响.......................................................................... - 1 - 第二节资源跨区域调配对区域发展的影响............................................................ - 13 - 第三节长江流域协作开发与环境保护.................................................................... - 29 - 第四节“一带一路”倡议与国际合作 ........................................................................ - 43 - 章末复习 ....................................................................................................................... - 55 -第一节产业转移对区域发展的影响课程标准核心素养目标以某区域为例,说明产业转移对区域发展的影响1.了解产业转移的概念,结合案例理解产业转移的影响因素。

(综合思维)2.结合案例,理解产业转移的一般规律。

(区域认知)3.结合案例,理解产业转移对转出地和转入地的影响。

(综合思维)一、影响产业转移的因素1.产业转移的概念和目的(1)概念:指某些国家或地区将一部分产业转移到其他国家或地区,是产业在空间上移动的现象。

(2)目的:降低生产成本,扩大销售市场。

2.影响产业转移的因素(1)三大主要因素影响因素具体影响要素约束因素是产业跨区域转移的重要原因。

倘若要素供给状况恶化,使得生产成本增加,生存压力加重,企业不得不向生产要素供给较好的地区转移;再有就是经营环境欠佳,一部分生产难以为继的企业将被迫向外转移市场因素一些企业发展到拥有较强实力,具备对外扩张的能力后,会在全国乃至全球范围内追求效益最大化,通过产业转移扩大生产规模,占领新兴市场,谋取更佳效益企业迁移前后的生产成本和综合效益,受到生产要素、地理位置、市场环境、政府政策、产业配套、基础设施等多种因素的影响。

第三单元第三节资源跨区域调配对区域发展的影响——以南水北调为例(第二课时)【学习目标】1、了解南水北调工程、西气东输工程产生的深远影响。

2、通过对案例的分析,理解资源与经济发展的关系及资源跨区域调配的重要性。

【学习重点】了解南水北调工程、西气东输工程产生的深远影响【学习难点】了解南水北调工程、西气东输工程产生的深远影响【学法指导】自主学习、小组合作探究、教师点拨三、南水北调的深远影响【自主学习1】阅读课本P65,回答:(1)南水北调工程的实施,具有巨大的社会、经济与环境效益。

①社会效益:改善调入区,吸引国内外资金;缓解,利于社会安定;②经济效益:可大大促进调入区的经济发展,按目前价格水平,大致可获得600-800亿元效益;③生态效益:增加总量,改善条件,缓解下降趋势,控制沉降。

(2)南水北调工程的实施,也能引发一定的环境问题(以东线方案为例)。

上溯河口升高。

对长江的影响淤积加重航道。

对水生生物生长不利对沿线地区的影响土壤易发生。

沿线污水排放多,水质降低。

【小组合作探究1】阅读材料,回答下列问题。

(12分)材料加利福尼亚州年降水量北部约1250mm,南部不足200mm。

1973年,加州调水主体工程完工,1990年达到设计输水能力。

受益于该调水工程,加州发展成为美国人口最多、灌溉面积最大和粮食产量最高的一个州。

试分析加利福尼亚州“北水南调工程”对其产业结构和生态环境的影响。

我国另一项资源跨区域调配工程——西气东输【自主学习2】阅读课本P66“知识窗”,完成:1、西气东输一线工程西起新疆维吾尔自治区的,途径甘肃、宁夏等省区,到达。

二线工程西起新疆维吾尔自治区的,到达。

2、西气东输工程的运输方式是运输,其优点是,缺点是。

【小组合作探究2】结合P67图3-3-3,仿照南水北调工程,分析西气东输工程实施的背景条件。

【小组合作探究3】结合“知识窗”内容,你能归纳西气东输工程的意义吗?对中西部地区:对东部地区:【达标检测】1、与南水北调东线工程配套实施的首要工作是()A.航运设施工程B.灌溉工程C.节水工程D.治污工程2、南水北调工程可能带来的问题主要有()A.使长江入海口航道拓宽 B.使得下游地区居民用水量大幅下降,出现短缺现象C.可解决长江洪涝现象 D.沿线地区地下水水位升高,可能出现土壤盐渍化我国西北干旱半干旱区油气资源丰富。

第二节资源跨区域调配对区域发展的影响第1课时南水北调与西气东输课后篇巩固提升必备知识基础练下图为“南水北调”中线工程示意图和“南水北调”中线工程输水干线纵断面示意图。

读图,完成1~2题。

1.下列关于“南水北调”中线工程,叙述正确的是()①从丹江口水库引水,经过湖北、河南、山西、河北到北京、天津②调水量受季节限制,冬季水量小③不需开挖新河道,工程量较小④沿线地势南高北低,水可基本自流向北⑤穿越黄河要建穿黄隧道A.①②④B.②③④C.①②⑤D.②④⑤2.下列关于“南水北调”中线工程影响的叙述,正确的是()A.有利于解除海河流域的洪涝灾害B.有利于缓解地下水位大幅下降引起的盐碱化问题C.大大改善受水区生态环境和投资环境D.增加汉江下游的防洪压力1题,“南水北调”中线工程的水源地为丹江口水库,沿线经过湖北、河南、河北以及京津唐工业区的部分城市,没有经过山西;水源区属于亚热带季风气候,冬季少雨,因此调水量受季节限制,冬季水量小;沿途现有工程较少,需要开挖新河道,工程量较大;中线工程最大的优点是地势南高北低,水可自流向北;中线工程在穿越黄河时需要开挖隧道。

②④⑤正确,故选D项。

第2题,海河流域是水源的调入区,海河流域的洪涝灾害不会受到调水的影响,跟“南水北调”中线工程关系不大,A项错;土地盐碱化的成因是地下水位上升和不合理的灌溉,地下水位下降不会引起土地盐碱化问题,B项错误;“南水北调”中线工程在一定程度上能够缓解北方地区的缺水状况,改善受水区的生态环境和投资环境,促进北方地区社会经济的发展,C项对;大量调水,可减小汉江中下游的防洪压力,D项错。

2.C河南省是“南水北调”中线工程干线最长、占地最多、移民征迁任务最重、投资最大、计划用水量最大的省级行政区。

读河南省地图及“南水北调”中线工程线路示意图,完成3题。

3.影响“南水北调”中线河南段走向变化的主要因素是()A.地形B.水源C.交通D.城市南水北调”中线工程是利用地势特点,实现自流输水。

影响“南水北调”中线工程河南段走向变化的主要因素是地形,A项对。

读我国“西气东输”工程主干管道走向图,完成4~5题。

4.“西气东输”工程有利于解决我国()A.水源区分布不均的问题B.木材短缺的问题C.自然资源分布与生产力不协调的问题D.资源浪费严重的问题5.“西气东输”工程对东部地区下列哪个环境问题没有显著改善?()A.粉尘污染B.地面下沉C.酸雨D.煤烟污染4题,我国东部地区经济发达,但资源不足,西部地区经济不发达,自然资源分布和生产力不协调,阻碍经济的可持续发展,“西气东输”工程将能源供给东部地区,缓解东部能源不足的问题,故C项符合题意。

第5题,“西气东输”工程使东部地区用天然气替代部分煤炭,减少了因煤炭使用带来的粉尘、煤烟和酸雨等问题,地面下沉主要是由过度利用地下水造成的,故B项符合题意。

5.B读“南水北调”中线工程示意图,完成6~7题。

6.下列关于“南水北调”中线工程与东线工程相比的特点的叙述,错误的是()A.需开挖新河道,增加工程量B.污染严重,水质差C.穿越黄河要建穿黄隧道D.可利用地势条件自流输水7.该调水工程的重要意义表现在()A.减小了受水城市地下水含盐量B.改善长江中下游航运条件C.缓解华北地区因严重缺水产生的争水矛盾D.减少汉江流域洪涝灾害发生6题,与东线工程相比,中线工程需开挖新河道,增加工程量;中线水质较好,东线水质污染严重,水质最差;中线工程穿越黄河要建穿黄隧道;可利用地势条件自流输水。

故选B项。

第7题,“南水北调”中线工程将我国南方地区水资源调入华北地区,有效控制受水城市因过度抽取地下水而导致的地下水位下降,缓解华北地区因严重缺水产生的争水矛盾。

故选C项。

7.C8.阅读材料,完成下列各题。

2014年12月12日,“南水北调”中线工程正式通水,这个横跨上千千米,被称为“天河”的宏伟工程,历时11年终告完成。

工程建设中攻克了很多技术难题。

右图为“南水北调”中线工程示意图。

(1)简述“南水北调”中线工程对我国华北地区可持续发展的意义。

(2)多位专家表示,尽管“南水北调”来水后将提高沿线城市供水保障率,却仍不能从根本上扭转北方地区严重缺水的困局。

为缓解北方地区缺水状况还可以采取哪些措施?(1)题,从社会生活角度,“南水北调”中线工程有利于保障日常生活、农业用水,有利于改善居民生活质量和农业发展;从经济发展角度,“南水北调”中线工程有利于缓解工业用水短缺状况,扩大生产规模,促进经济发展;从生态环境角度,“南水北调”中线工程有利于恢复沿途湿地,改善生态环境。

第(2)题,为缓解北方地区缺水状况,一要开源,即修建水库,人工增雨,解决水资源时空分布不均。

二要节流,提高灌溉技术,推广节水农业,提高工业用水重复利用率,生活中要倡导文明节水的生活方式,解决水资源的污染、浪费问题。

可缓解华北地区城市居民用水紧缺状况,改善居民生活质量;保障农业用水,有利于农业发展;有利于缓解工业用水短缺状况;有利于扩大生产规模,促进经济发展;有利于恢复沿途湿地,改善生态环境。

(2)修水库;人工增雨;提高灌溉技术,推广节水农业;提高工业用水重复利用率;生活中要倡导文明节水的生活方式。

关键能力提升练福建“北水南调”工程以引用大樟溪水源为主,从闽江竹岐水源点建抽水泵站引水补充,向福清、平潭、长乐等地输水。

下图示意福建“北水南调”线路。

读图,完成9~10题。

9.关于福建“北水南调”工程建设的叙述,正确的是()A.地势北高南低,全程可以自流引水B.闽江的径流量季节变化小,年际变化大C.沿线多水库、河流,水源比较稳定D.主要经过武夷山区,工程造价高10.平潭需要大量引入水源的主要原因有()①降水少,季节分配不均②社会经济发展迅速,需水量大增③岛屿集水面积小④地势陡峻,取水困难A.①②B.②③C.③④D.①④9题,由题意可知,该调水工程从闽江竹岐水源点建抽水泵引水补充,要经过泵站提水,A项错误;闽江属于亚热带季风气候,径流量季节变化大,年际变化大,B项错误;由图示可知沿线多水库、河流,水源比较稳定,C项正确;该调水线路主要在福建东部,没有跨过武夷山脉,D项错误。

第10题,平潭位于岛屿,岛屿上河流短小,集水面积小,淡水资源缺乏;由于经济的发展,需水量大,因此需要调水。

10.B我国“西电东送”工程已全面启动,“西电东送”是把西部地区的水电和坑口火电站的电能输往东部,目前基本形成北、中、南三大通道,如图所示。

读图,完成11~12题。

11.下列关于“西电东送”三大通道接收地的描述,正确的是()A.三地能源资源都非常贫乏B.三地的能源供应都非常紧张C.水资源短缺问题在三地都比较突出D.三地的工业结构很相似12.图中坑口火电站分布较多的是()A.甲、乙B.丙、丁C.丁、戊D.甲、戊11题,正因为三地存在能源供应紧张的问题,所以才实施“西电东送”。

第12题,甲为山西、内蒙古地区,戊为云南、贵州地区,两地区煤炭资源丰富,坑口火电站较多。

12.D青藏高原贯穿输水隧道全天候调水工程是南水北调西线工程的重要组成部分,拟通过开凿雅鲁藏布江谷地至青海柴达木盆地的深长贯穿隧道,在雅鲁藏布江干流峡谷地段筑坝截流,支流帕隆藏布江蓄水,利用区域地形高差将雅鲁藏布江部分水量调入柴达木盆地。

下图为输水隧道示意图。

读图,完成13~15题。

13.选择雅鲁藏布江作为水源地的主要原因是()A.降水丰富,河流水量大B.地质条件稳定,自然灾害少C.地势平坦,河流流速慢D.环境承载力强,生态修复快14.该隧道调水方案优势在于()①埋藏较浅,防凌汛②可自流输水,运营成本较低③不占用大量地表土地资源④避免受地热产生的高温影响A.①②B.②③C.③④D.②④15.该调水工程对柴达木盆地产生的影响有()A.完全修复山地冰川B.缓解工农业用水短缺C.增加森林储备,发展木材产业D.促进农牧业和生态渔业大力发展13题,作为南水北调工程水源地的首要条件是水资源丰富,可调水量大。

雅鲁藏布江谷地受西南暖湿气流影响大,降水丰富,河流水量大,所以选择雅鲁藏布江作为水源地。

第14题,由材料可知,隧道埋藏深,①错。

依据水位可知,该工程可自流输水,运营成本较低,②对。

位于地下,不占用大量地表土地资源,③对。

地热源于地球内部,所以隧道调水不能避免地热产生的高温影响,④错。

故选B 项。

第15题,该调水工程可增加柴达木盆地的水资源,调节气温,增加降水,但是在全球变暖的气候背景下无法完全修复山地冰川,A项错。

柴达木盆地是我国内陆高原干旱盆地,降水稀少,水资源短缺,通过调水可以缓解工农业用水短缺,B项对。

木材产业一般靠近原料产地,柴达木盆地地表以草原、荒漠为主,C项错。

生态渔业需要有天然或人工水域,需水量大,D项错。

14.B15.B16.(拓展探究)阅读材料,完成下列各题。

材料一继“南水北调”东线工程通水后,2014年12月12日,“南水北调”中线工程正式通水。

“南水北调”工程是实现我国水资源优化配置,促进经济、社会可持续发展,保障和改善民生的重大战略性基础设施。

材料二下面左图为我国“南水北调”中线工程路线示意图,右图为美国加利福尼亚州“北水南调”工程路线示意图。

(1)我国“南水北调”东线工程主要利用的河道调水。

(2)从可持续发展角度分析跨流域调水对调入区的有利影响。

(3)我国“南水北调”中线工程与美国加利福尼亚州“北水南调”工程比较,单位调水量能耗较大的是,判断的理由是。

(1)题,我国“南水北调”东线工程主要利用京杭大运河的河道调水。

第(2)题,跨流域调水对调入区的有利影响是可以满足调入区居民生活用水,促进社会和谐发展;满足调入区工农业生产用水,促进工农业发展,促进经济的发展;水资源的调入,有利于改善当地的生态环境。

第(3)题,“南水北调”中线工程与美国加利福尼亚州“北水南调”工程比较,单位调水量能耗较大的是美国加利福尼亚州“北水南调”工程;读图可知,美国加利福尼亚州地势南高北低,向南调水,需逐级提水,能耗较大。

京杭大运河(2)满足生活用水,促进社会发展;满足工农业生产用水,促进工农业发展,从而促进经济发展;改善生态环境。

(3)美国加利福尼亚州“北水南调”工程美国加利福尼亚州地势南高北低,向南调水需逐级提水。