一轮复习:小说结尾的艺术效果

- 格式:pptx

- 大小:456.22 KB

- 文档页数:18

语言表达大夫与?何故至于斯?”屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

”渔父曰:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。

世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而歠其醨?何故深思高举,自令放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。

安能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。

安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”渔父莞尔而笑,鼓枻而去,乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。

”遂去,不复与言。

面对屈原的清高,渔父劝说他。

渔父的话实际上包含了一段逻辑推理,请根据其语言写出他的推理过程。

5.阅读下面的文字,回答问题。

著名作家冯骥才出访法国的一次宴会上,一个西方记者问:“尊敬的冯先生,贵国改革开放,学习西方资本主义国家的东西,你们不担心变成资本主义吗?”如果你是冯骥才,请用归谬法巧妙地反驳,不超过40个字。

6.文中的语段隐藏了一个推理过程,请根据文中信息补充完整推理过程。

罗蒙德医生的一块祖传怀表丢失了。

他吩咐司机路里在当地报纸的广告栏里登了一则寻找怀表的启事。

它登在报纸的中缝,标题是“找到怀表者有赏”。

全文如下:“怀表属祖传遗物,悬赏250美元,有消息请联系信箱LMD361。

”第二天,路里正在花园里干活时,门铃响了,开门一看,外面站着一位陌生的绅士。

绅士恭敬地说道:“我叫亨利,我是看了报纸的广告来的。

怀表是你的吗?”罗蒙德想不到这还真管用。

他激动地抓住亨利的手说:“是的,就是这块表。

真是太感谢你了。

你是在哪儿捡到的?能把详情告诉我吗?”亨利说:“这表不是捡到的,是我在车站看见一个小孩兜售这块表,就用5美元买了下来。

今天,我从报纸上看了广告,马上就赶来了……”罗蒙德还没等亨利说完,便和路里将他扭送到了警察局。

前提一:推论一:仅看广告是不能马上赶到罗蒙德家门前的。

前提二:亨利马上找到罗蒙德家了。

推论二:前提三:推论三:亨利手里的这块手表是他从罗蒙德家里偷的。

高考语文一轮复习小说阅读知识点整理一、情节(一)一般情节的作用:对于小说情节的作用进行分析,一般应从两个方面入手:内容上,情节本身对人物性格塑造和主题思想表达有何直接或间接的具体作用;结构上,有无“设置悬念”“为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔”“照应前文”“线索或推动情节发展”等作用。

另外,还要注意有时从表达效果上进行分析,即从给读者的感受分析,如跌宕起伏、引人入胜等。

(二)情节的具体作用:①交代人物活动的环境。

②设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

③引起下文,为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④照应前文。

⑤线索或推动情节发展。

⑥刻画人物性格。

⑦表现主旨或深化主题。

(三)“情节题”的答题模式:(1)问句、段(或某种情景)在文中有什么作用。

答题模式:①为,,情节发展作铺垫(提供依据,设置伏笔悬念)。

②表现了,,的思想品质(精神世界),有助于塑造,,的形象。

③揭示(表现、突出)了,,,有利于深刻表现主题。

(四)情节安排方式的效果(1)就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

(2)就开头、结尾来说有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

(3)就开头来说有倒叙式。

如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。

作用是制造悬念,引人入胜。

顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

[来源:学。

科。

网Z。

X。

X。

K]插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

补叙:在叙述主要事件的过程中,补充叙述另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

平叙:叙述两件或多件事情同一时间内不同地点同时发生,通常是先叙一件事,再叙一件。

使头绪清楚,照应得体。

(4)就结尾来说有戛然而止、留下空白式。

⼩说结尾的特点及艺术效果.⽂学作品阅读辅导6⼩说结尾的特点及艺术效果姓名:学号:⼀、题型举例:1、这篇⼩说的结尾令⼈印象深刻,请赏析它的妙处。

2、谈谈你对这篇⼩说结尾的看法。

3、有⼈说这篇⼩说的结尾很震撼⼈⼼,有⼈说还是去掉结尾好。

你认为怎样更好?为什么?⼆、⼩说结尾的特点1、情节出⼈意料的结局(“欧亨利笔法”)。

2、景物描写式结尾。

3、戛然⽽⽌,留下空⽩的结尾(留下了“空⽩”给读者想象,让读者进⾏艺术再创造。

)。

4、含义隽永深远的结尾。

三、艺术效果①从结构安排上看,如出⼈意料的结尾它使平淡的故事情节陡然⽣出波澜,如⽯破天惊,猛烈撞击读者的⼼灵,产⽣震撼⼈⼼的⼒量。

如《项链》②从表现⼿法(表达效果)上看,如出⼈意料的结尾与前⽂的伏笔相照应,使⼈觉得出⼈意料⼜在情理之中。

如《项链》直到结尾才点出是假的,但前⾯以作了埋伏。

如借项链时主⼈⼀⼝答应,还项链时主⼈没有打开盒⼦检查等,暗⽰了项链是不值钱的。

③从主题表达上看,能更好地深化主题。

《项链》:主⼈公为还那条项链⼀辈⼦节⾐缩⾷,最后却得知项链是假的,⽽她为此却付出了⼀⽣的艰⾟和幸福,让⼈喟叹和深思。

④从⼈物形象刻画来看,更好地突出⼈物的性格特点。

四、解题思路总结:“⼩说的结尾的特点与作⽤”的问题,可以从1、内容⾓度(包括:⼈物刻画、情节设置、情感体验、主题表达等);2、⼿法⾓度(从写作⼿法或表达效果等⾓度去分析结尾的特点与作⽤。

如:“欧亨利笔法”、景物描写式、对⽐⼿法等)。

3、结构⾓度(如伏笔照应等)等⾓度去分析作答。

⼀、⼀碗⽶粉徐全庆⑴天有些冷了,⽗亲突然对我说,陪我去⼀趟桂林吧。

⽗亲越来越⽼了,⾏动也越来越不⽅便了,已经不能独⾃外出了。

我那时正好要去西双版纳,就说,桂林你已去过了,西双版纳还没去过,⼲脆和我⼀起去西双版纳吧。

⽗亲摇摇头。

我⼜提了⼏个⽗亲没去过的地⽅,⽗亲仍然摇头,态度很坚决。

⑵没办法,只好陪⽗亲去桂林。

路上,我问,为什么⾮要去桂林呢?⽗亲说,我要去吃⽶粉。

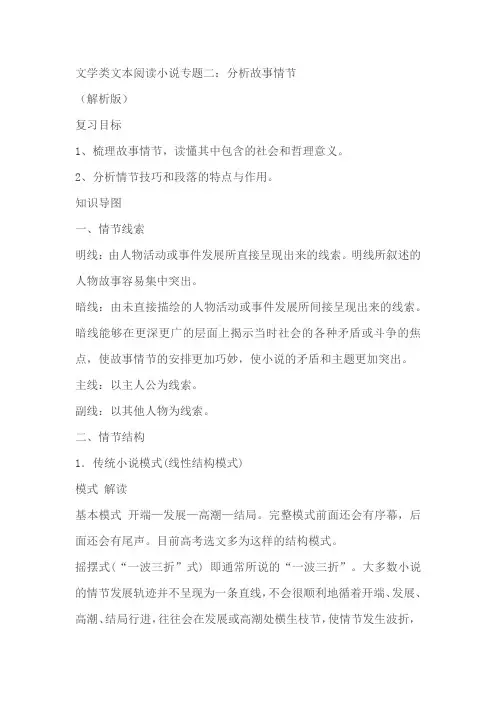

文学类文本阅读小说专题二:分析故事情节(解析版)复习目标1、梳理故事情节,读懂其中包含的社会和哲理意义。

2、分析情节技巧和段落的特点与作用。

知识导图一、情节线索明线:由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。

明线所叙述的人物故事容易集中突出。

暗线:由未直接描绘的人物活动或事件发展所间接呈现出来的线索。

暗线能够在更深更广的层面上揭示当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节的安排更加巧妙,使小说的矛盾和主题更加突出。

主线:以主人公为线索。

副线:以其他人物为线索。

二、情节结构1.传统小说模式(线性结构模式)模式解读基本模式开端—发展—高潮—结局。

完整模式前面还会有序幕,后面还会有尾声。

目前高考选文多为这样的结构模式。

摇摆式(“一波三折”式) 即通常所说的“一波三折”。

大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨。

这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

“突转”式(“欧·亨利”式) 在结尾处,情节突然向相反方向转变,揭示真相,而这个真相通常都出人意料,但由于前面的情节早已埋下伏笔,所以一切又都在情理之中,从而增强小说情节的生动性。

2.特殊小说模式模式解读对话式以人物在特定场景中的富有个性的对话,构成作品的主体。

言为心声,这种形式便于突出人物的性格特征,使结构简洁明快。

采用对话的手法,直接切入生活的横断面,透视人物的精神世界,将他们各自所持生活态度的差异显示出来;在有限的篇幅内,折射出较丰富的思想。

“延迟”式作者竭力给故事、人物、心理的紧张设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。

意识流式以心理时间结构小说。

作者有意打破传统时间观念和传统心理小说的顺序,让人物在主观心理时间里任意变化来结构作品。

蒙太奇式也叫“镜头组合式”。

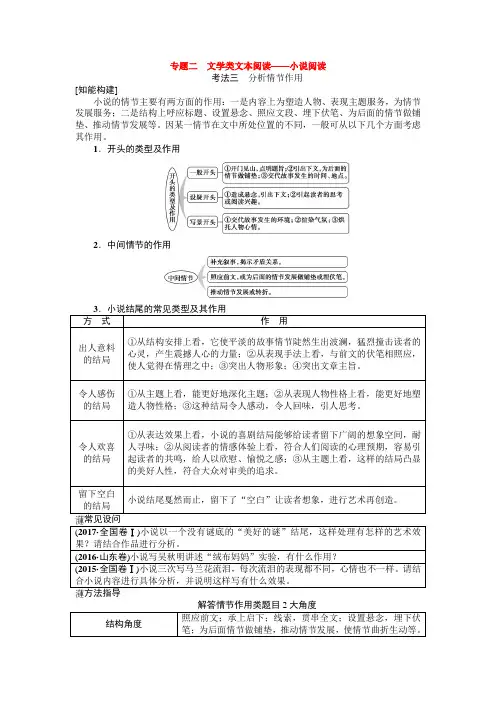

专题二文学类文本阅读——小说阅读考法三分析情节作用[知能构建]小说的情节主要有两方面的作用:一是内容上为塑造人物、表现主题服务,为情节发展服务;二是结构上呼应标题、设置悬念、照应文段、埋下伏笔、为后面的情节做铺垫、推动情节发展等。

因某一情节在文中所处位置的不同,一般可从以下几个方面考虑其作用。

1.开头的类型及作用2.中间情节的作用3.小说结尾的常见类型及其作用方式作用出人意料的结局①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中;③突出人物形象;④突出文章主旨。

令人感伤的结局①从主题上看,能更好地深化主题;②从表现人物性格上看,能更好地塑造人物性格;③这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

令人欢喜的结局①从表达效果上看,小说的喜剧结局能够给读者留下广阔的想象空间,耐人寻味;②从阅读者的情感体验上看,符合人们阅读的心理预期,容易引起读者的共鸣,给人以欣慰、愉悦之感;③从主题上看,这样的结局凸显的美好人性,符合大众对审美的追求。

留下空白的结局小说结尾戛然而止,留下了“空白”让读者想象,进行艺术再创造。

常见设问(2017·全国卷Ⅰ)小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。

(2016·山东卷)小说写吴秋明讲述“绒布妈妈”实验,有什么作用?(2015·全国卷Ⅰ)小说三次写马兰花流泪,每次流泪的表现都不同,心情也不一样。

请结合小说内容进行具体分析,并说明这样写有什么效果。

结构角度照应前文;承上启下;线索,贯串全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面情节做铺垫,推动情节发展,使情节曲折生动等。

特别提示:“‘四考虑’+‘一感受’”模式小说作用类题目(包含情节作用、人物作用、环境作用)都可以从情节、环境、人物、主题这四方面考虑,另外还可以加入读者的感受。

高考语文一轮复习:小说阅读复习(公开课获奖教案优质公开课获奖教学设计)复习目标1.认识小说文体特征。

2.了解考场阅读要求,提高学生快速阅读、整体把握的能力。

重点:1.小说三要素、小说的分类。

2.初步把握小说的情节、环境、形象、主题。

难点:掌握快速阅读、整体把握的方法。

设计思想高考文学类文本小说命题总体上会围绕小说的情节、人物、环境、主题等要素展开,但从不套路化,非常讲究命题的具体性和文本的针对性,对考生文本阅读要求高,尤其是对文本的速读、整读、细读、深读能力要求更高;对考生的思维素养要求高,要求思考具有严谨性、全面性、清晰性,突出围绕人物形象的设题。

鉴于对文本阅读的高要求,在一轮复习过程中一定要改变重做题、轻阅读的习惯,要把复习的重心放在对文本的阅读上。

既要作整体把握阅读训练,如勾画核心句,划分层次,提炼要点,概括主旨,感知形象及特点等,又要作文本局部的精读或深读训练,如局部文字的内部层次,关键词语的含义,以及该文字与上下文的关联等。

教学设计一、认识小说文体特征小说是文学的一大类别,是一种与诗歌、散文、戏剧并列的叙事性文学体裁,它以塑造人物形象为中心,综合运用语言艺术的各种表现手法,通过完整的故事情节和具体的环境描写,广泛地、形象生动地反映社会生活。

1.小说三要素无论什么样的小说,都必须具备的三个要素,就是人物、情节和环境。

小说都是重在写人物的,“文学即人学”,小说创作的中心任务就是要塑造栩栩如生的人物形象。

而塑造人物形象一般离不开完整的故事情节和一定的生活环境,所以人物、情节和环境是小说的三要素;塑造人物形象,安排故事情节,描写典型环境也就成了传统小说的基本艺术特征。

(1)小说中的人物小说中的人物,我们称为典型人物;这个人物是作者根据现实生活创作出来的,他不同于真人真事,“杂取种种,合成一个”,通过这样典型的人物形象反映生活,更集中、更有普遍的代表性。

(2)小说的故事情节小说主要是通过故事情节来展现人物性格、表现中心的。

记叙文阅读结尾的妙处(一)内容角度1.概括结尾段落写了什么内容。

2.结合句子鉴赏,看结尾段使用了什么手法。

(1)鉴赏词语类一般可从动词、形容词、副词、叠词、关联词等入手。

对这些关键性词语的赏析准确、到位了,也就完成了对句子的语言赏析。

其他需要考虑的是:大词小用;贬褒词性色彩互换等。

(2)从修辞的角度赏析(3)从句式的角度赏析赏析富有表现力的语言还可从句式的角度来分析,句式的类型有:感叹句、疑问句、祈使句、陈述句(包括肯定句、一般否定句、双重否定句),长短句,还有变式句,如倒装句之类的。

如感叹句情感强烈,疑问句发人深思,倒装句突出强调等。

短句节奏鲜明、节奏性强(动作连贯)、简洁(活泼)有力、生动明快,有时候表示紧急的事情(时间紧迫)或者表达强烈情感。

(4)从表达方式的角度赏析赏析富有表现力的语言还可从表达方式的角度入手进行赏析,基本的表达方式有五种:记叙、描写、抒情、议论、说明。

往往考查较多的是描写句。

描写就把题目转变成人物描写和环境描写上来。

议论句和抒情句偶尔考到。

(5)从表现手法角度赏析赏析富有表现力的语言还可以从表现手法入手进行赏析。

常用的表现手法有:对比、象征、衬托、铺垫、伏笔、设置悬念、误会、托物言志、抑扬结合(先抑后扬或先扬后抑)、正面描写与侧面描写结合、反讽手法等。

3.点明主旨、突出主旨、深化主旨、升华主旨等并将主旨是什么写出。

(二)结构角度总结全文;照应文题;首尾呼应;照应前文。

与前文……形成对比、反衬前文……内容等。

(三)艺术效果1.出人意料式小说的结局如果如果出人意料,(欧亨利式结尾)答题角度为:(1)使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

(2)从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

2.戛然而止的留白式(使用省略号)结尾意味深长、发人深省、留有想象的空间余地、给人以回味和思考的空间3.悲(喜)剧式列车上①前两天我坐火车出差,一路看着窗外荒凉的冬日风景,听着咣当咣当的车轮声,实在是无聊透顶。

2019高考语文一轮复习优编选题(1)(含解析)新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019高考语文一轮复习优编选题(1)(含解析)新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2019高考语文一轮复习优编选题(1)(含解析)新人教版的全部内容。

2019高考语文(人教)一轮优编选题(1)李仕才一、语言基础应用1、【黑龙江省哈尔滨市第六中学2018届高三上学期期中】仿照下面的例句,再写两个句子,要求句式一致。

比喻之花开在了李白的眼中,他便看到了“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的奇观;__________________________________________________________;比喻之花开在了东坡居士的手下,他便写出了“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的佳句;__________________________________________________________。

【答案】比喻之花开在了白居易的耳畔,他便听到了“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”的仙乐. 比喻之花开在了南唐后主的心中,他便吟出了“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的绝唱.2、对下面一段话中画线部分进行改写。

要求:以“儒家学者”开头;不改变句子的原意,但语序可以变动。

《诗经》从一开始,尽管还没有赋予它以儒家经典的意义,人们还习惯地称它为“诗三百",但它的本来面目就逐步被儒家学者掩盖、断章取义、歪曲篡改,被拿去附会剥削阶级所需要的道德伦理观念.【答案】儒家学者拿《诗经》去附会剥削阶级所需要的道德伦理观念,逐步掩盖了《诗经》的本来面目,对它进行断章取义、歪曲篡改.3、【山西省实验中学、南海桂城中学2018届高三上学期联考】下面文段有三处推断存在问题,请参照①的方式。

分点突破四分析表达技巧和语言特色逐点突破·建知识之架构导图指引考向分析考向(一) 分析小说的表达技巧小说的表达技巧很多,考查形式也非常灵活;但落实到对内容和效果的分析上,一般都要紧紧扣住小说三要素来拟题。

小说的表达技巧包含情节安排、人物塑造、环境描写、叙事特征等多个方面的内容。

这里只讲述前三个“分点突破”未涉及内容。

1.情节安排技巧情节安排方面的技巧既包括顺叙、倒叙、插叙等叙述顺序,也包括铺垫、伏笔、照应等结构安排技巧,详细内容参见“分点突破一”。

2.环境描写技巧环境描写技巧包括自然环境描写和社会环境描写的技巧,详细内容参见“分点突破二”。

3.人物描写技巧人物描写技巧包括肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写、白描以及侧面描写等,详细内容参见“分点突破三”。

4.叙述特征技巧分析叙述特征包括分析叙述人称、叙述视角、叙述顺序等。

(1)叙述人称第一人称:只能局限于叙述人的所见所闻,受到一定的叙述限制。

但能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

第二人称:第二人称拉近了叙述者与人物之间的距离,增强了文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称:不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对自由,能比较直接客观地展现丰富多彩的生活。

它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者;还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

(2)叙述视角全知视角:大多见于传统小说,一般以第三人称为主。

叙述者处于全知全能的地位,作品中的人物、故事、场景等无不处于其主宰之下、调度之中。

叙述者凌驾于整个故事之上,洞悉一切,随时对人物的思想及行为作出解释和评价。

这种视角可以使作者随意地对故事情节及人物形象进行加工处理,但作者的过多干预和介入也会让作品和读者之间产生距离,从而降低了作品的真实度和可信度。

有限视角:是限知限觉的视角,以第一人称“我”的角度去叙述事件的过程,特点是叙述讲究遮蔽作者的意图,故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断和评价。