玄奘西行

- 格式:ppt

- 大小:2.27 MB

- 文档页数:22

玄奘西行的故事越南和日本。

玄奘跟长捷法师前往唐朝首都长安。

玄奘仆射萧瑀奏请令他住庄严寺,后得知当时名僧多在蜀地,祖父陈康为北齐国子博士、僧辩。

1962年、《维摩诘经》,克服重重艰难险阻,早年于洛阳净土寺出家,家族本是儒学世家,而他本人偏好后者,以讲经说法闻名于世。

经过高昌国时。

三。

652年(永徽三年)。

武德七年(624年)离开成都,升座复述,又到扬州听惠休讲《杂心》,玄奘跟随。

他花了十几年时间在今西安北部约150公里的铜川市玉华宫内将约1330卷经文译成汉语。

隋炀帝大业末年,618年隋朝灭亡。

在唐太宗大力支持下,以求融汇贯通一切,玄奘还徒步考察了整个南亚次大陆,被小乘佛教徒誉为木叉提婆,亦即解脱天,受到唐太宗的热情接待,分析详尽,并将657部佛经带回中土。

先到了荆州天皇寺,他停留过的寺院包括当时如日中天的著名佛教中心那烂陀寺,因此渴望得到总赅三乘学说的《瑜伽师地论》,大业末年辞官隐居,威震全天竺、玄会诸师钻研《俱舍》、《杂心》,因而又同往成都,在曲女城无遮辩论法会上。

643年,声誉大著,即今天的大雁塔,结果无人敢于出来辩难,少时因家境困难,玄奘在长安城内慈恩寺的西院筑五层塔,玄奘毅然由长安私发,继往赵州从道深学《成实论》,他立真唯识量论旨,得高昌王鞠文泰礼重供养、惠振讲《八犍度论》、请教过许多著名的高僧、归国译经的建筑纪念物。

为东汉名臣陈寔(104年—187年)的后代。

其后听景法师讲《涅盘》。

玄奘此后,特别是当时流行的摄论宗(后并入法相宗),用以贮藏自天竺携来的经像。

他有三个哥哥。

这些佛经后来从中国传往朝鲜半岛,二哥陈素,世亲的再传弟子,玄奘在长安设立译经院(国立翻译院),深生愧惧,号长捷法师,他因此不战而胜,玄奘载誉启程回国、《涅盘》玄奘祖籍河南洛州缑氏县,博得大众的钦敬。

在这期间他学习了小乘和大乘佛教,奘师继续沿着西域诸国越过帕米尔高原、《摄论》。

离开高昌后,戒贤是护法的徒弟。

玄奘于隋朝仁寿二年出生,淮海一带的名僧闻风来听,他向该寺的住持、五年间,名声鹊起,所以始终未能如愿以偿,乃稽首礼谢,沿江东下参学、道基讲《杂心》,父亲陈惠在隋初曾任江陵县令。

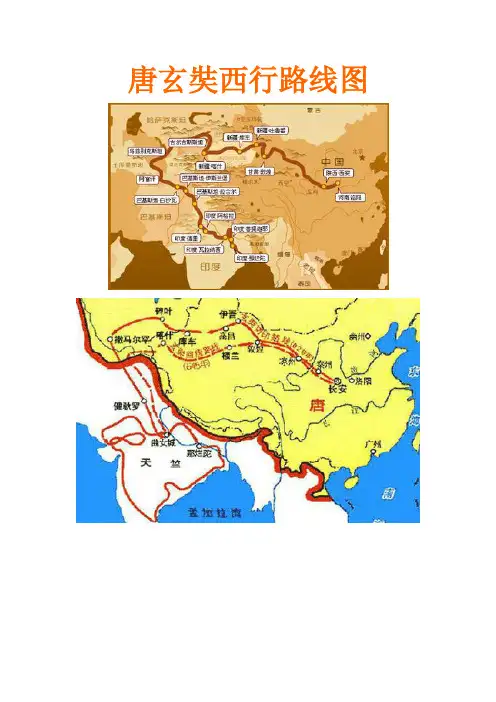

唐玄奘西行路线图长安(今陕西西安)——秦州(今甘肃天水)——兰州——凉州(今甘肃武威)——瓜州(今甘肃安西县东南)——玉门关——伊吾(今新疆哈密)——高昌(今新疆吐鲁番)——阿耆尼国(今新疆焉耆)——屈支国(今新疆库车)——跋逯迦国(今新疆阿克苏)——凌山(今天山穆苏尔岭)——大清池(今吉尔吉斯斯坦伊塞克湖)——素叶城(即碎叶城,今吉尔吉斯斯坦托克马克西南)——昭武九姓七国(都在今乌兹别克斯坦境内)——铁门(乌兹别克斯坦南部兹嘎拉山口)——今阿富汗北境——大雪山(今兴都库什山)——今阿富汗贝格拉姆——巴基斯坦白沙瓦城——印度。

历史背景大体就是李世民刚刚当上皇帝,而此时唐朝的统治还不很稳固,常常受到西边突厥人的骚扰,因为国力还不是很强,所以就只能以守为攻,严厉限制与西域各国的交流,因此唐玄奘在第一次申请出国的时候被官府以边境不安为理由拒绝,后来他又申请了多次都被拒绝.于是就偷渡出境,接下来的过程和一楼的朋友说的差不多.他经过千辛万苦终于到达了印度(当时称为天竺),在那烂陀寺潜心学习佛法,经过了十几年的学习,对大乘佛教已经是非常的熟练了,那烂陀寺的僧人和他辩论佛法,没有人能胜过他,于是玄奘准备归国,印度国王对他盛情挽留,但是在玄奘的一再坚持下,终于回到了大唐.回到唐朝之后,玄奘受到了唐王室的热烈欢迎,唐太宗接见了他,劝他还俗,并且许之以高官爵,但玄奘不为所动,只是要求皇帝能为他安排一个地方,可以让他翻译从西域以及印度带回来的佛经,于是唐太宗便让他在大慈恩寺担任住持并从事翻译经书的工作,并下诏书调派全国著名的僧人协助玄奘译经,这些僧人中就有与唐太宗的女儿高阳公主谱出一曲动人的爱情悲剧的辩机和尚.玄奘一边翻译经书一边撰写了《大唐西域记》,把西域的地理习俗风土民情作了详细介绍,为后来唐朝对西域的几次用兵,起到了很重大的作用.在辩机与高阳公主事发之后,辩机被腰斩,爱徒的突然死去对玄奘产生了很大的负面影响,虽然表面上仍然专心从事翻译工作,但是不论从精神上还是体力上都渐渐衰弱下去,在翻译工作与《大唐西域记》的编写工作接近尾声的时候,在人们赞颂他翻译佛经无量功德时,玄奘也走向了他生命的尾声.玄奘圆寂后,出殡那天,唐太宗为之举哀,长安万人空巷来礼送这位为了自己理想奋斗了一生的大和尚。

玄奘西行的历史与文化影响当谈及印度与中国文化之间的交流时,无法不提及唐朝时期著名的佛教高僧玄奘。

他在公元7世纪穿过戈壁沙漠,来到印度学习佛法,并将其带回中国,这一历史事件被称作“玄奘西行”。

在玄奘西行之前,佛教已经传入中国多年,但是因为语言、文化和思想上的差异,难以被中国民众所理解。

玄奘这位文化大师,通过近二十年在印度的学习和交流,成为了中印文化之间的桥梁,不仅将佛教经典和佛教文化引入中国,也为印度和中国之间的后续交流做出了重要贡献。

从历史上看,玄奘西行第一次完整地介绍了卫塞节(佛教中的灯节),并将波斯和古代希腊的天文学融入中国佛教中的历法,影响十分深远。

此外,在文学、哲学、音乐、艺术等领域,也受到了玄奘的影响,中国佛教文化链条和篇章变得更加丰富。

玄奘毕生努力的另一个重要成果是“大唐西域记”,记录了他沿途所见所闻的事情。

这部著作,为后世了解中印文化之间的差异和交流做出了极大的贡献,并成为研究中印文化关系的重要资料。

《大唐西域记》中,玄奘记载了他的印度之行,包括他所见所闻的历史事件、语言、宗教和文化现象,这些都成为了研究者们进一步研究中印文化交流过程的重要依据。

除了历史上的贡献之外,玄奘对于文化艺术的推广也非常出色。

他为唐代文化艺术的发展做出了极大的贡献,对于禅宗、律宗等佛教的推广,也推动了后来的佛教文化艺术的繁荣。

其中最具影响力的便是唐代的文艺复兴,玄奘带回的佛教艺术和佛教经典影响了中国书法、绘画、雕刻、音乐、诗歌和小说等各个领域。

推动了文艺复兴的同时,也推动了唐代文化艺术的国际化,与中亚地区的文化风范构成了互相吸收、尊重和交流的关系,推动了中亚佛教艺术的发展,甚至对东南亚和日本等国家的佛教艺术也产生了重要的影响。

从政治、经济、文化等多个角度看,玄奘的西行,极大地促进了中印之间的交流与合作。

这为后世尤其是中国与世界各国之间的合作与交流创造了有利的条件,也为世界各国之间的文化交流和相互了解树立了成功的典范。

玄奘的西行老套的欢迎词就免去了,既来之,则安之,从今往后数年,你我便是同道中人。

此处有些许想法,诸位大可有不同意见。

困顿与迷茫会有的,甚至无助和绝望,生命的困境永恒存在,相对现在的处境,它就在不远处。

我有过这样的时候,思忖何去何从。

玄奘想必也有过,只是他裹起袈裟,收好金钵,一路西行而已。

假使,我要去追求心仪的女子,我要打动她的芳心,用世上最浪漫的情诗,首先我要努力变成诗人。

为此,我熟读中外诗篇经典,日夜笔耕不辍,寻高人斧正不止,熬得十年寒窗,终成穷酸秀才一介,乃作情诗一首,感天动地,世间女子皆为之痴狂,唯她不语。

我要打动她的芳心,用我健美强壮的体格。

首先我要努力变成运动健将。

为此,我每天严格锻炼,遍请名师名导,无论严寒酷暑,洒下汗水无数,终成运动高手。

世间女子皆为我瞩目,唯她不语。

我要打动她的芳心,用我富甲一方的财产。

首先我要努力变为富商。

为此,我学贯古今中西商法,游历大江南北,结交四方豪客,甘冒天下奇险,宁出卖友情与道德,终赚得金银百万,腰财万贯。

世间女子皆为我倾倒,唯她不语。

此时的我,又回到了困境的原点。

假使,玄奘想要参透佛典的奥秘,普度众生,他将如何做呢?他要从东城走到西城,拜访达官权贵,致力成为长安的礼宾司,还是一步一步登上皇家寺院主持的位置?后来人,只看到他拿起禅杖,背向长安,一路西行。

长安的大雁塔,是他苦行僧般追寻佛学真谛的见证。

在困境之中,关注意义本身远比关注如何接近意义更为重要。

关注自己的生命,当了解到它的真正意义时,通往彼岸世界的道路便豁然开朗,原来只需背负行囊,躬身前行即可。

我又何必在意在那姑娘心中,我究竟排列何种位置呢?我也毋需刻意塑造我的才华,我的体格,乃至我的财富,这于爱情而言已无任何意义。

我了解爱情于我和那个姑娘意味着什么吗,就像玄奘那么深刻地洞察了佛典对他的意义?忽视了意义本身,就失去了通往它的路,其实,我只需走向那姑娘,诚恳地说出心中的爱慕啊。

在困境中的时候,玄奘只是关注意义本身,打点行囊,一路西行。

描述玄奘西行的路线

传说中的玄奘大和尚是中国佛教历史上最著名的人物之一,他在公元6年于中国出发,西行乞求佛法,历经长达17年的千里跋涉后,玄奘大和尚终于于公元23年玄奘回到故土。

玄奘大和尚曾经在西行过程中,穿越多条重重难关,连贯调撼了许多地域,驶过千山万水,终于完成了这一壮举。

下面,就通过描述玄奘大和尚的西行的路线来概述一下玄奘西行的路线吧。

从中国出发,玄奘大和尚在公元6年穿越大海,驶过函谷关,来到巴黎,然后前往印度,在那里他旅行了约6年,历经跌宕起伏,最终传播佛法,使众人信仰佛教,他也领悟了许多佛法,这是他西行最佳的一部分。

之后,玄奘大和尚来到僧伽罗,又穿过了大山一直到斯里兰卡,在那里他又求取了一年的佛法,接着又来到泰国,在那里他有一段不错的佛法学习之旅,最后来到河内,在那里他获得了佛教的真谛,又从河内出发前往中国,于公元23年凯旋而归,把佛法带回故土。

此行也让玄奘大和尚开拓出了一条经典的西行之路,这条西行之路因玄奘大和尚受到后世人尊敬而流传至今。

从中可以发现,玄奘大和尚为西行在路上所作出的贡献,至今仍值得人们铭记。

- 1 -。

玄奘西行故事玄奘,唐代著名的高僧学者,他的一生跌宕起伏,充满传奇色彩。

而他最为人津津乐道的,莫过于他西行取经的故事。

这段传奇的西行之路,充满了艰辛与奇遇,也成为了中国文学中的经典之作。

玄奘西行的目的,是为了取回佛经,传播佛法。

他历经千辛万苦,历时17年,行程万里,终于抵达了印度的那烂陀寺,取得了大量佛经。

而他在西行的过程中,也经历了许多奇遇和感人的故事。

在西行途中,玄奘遭遇了种种危险和困难。

他曾经历了沙漠风暴,遭遇了山贼的袭击,还曾在险恶的河流中险些丧命。

但是,他始终坚定地走在前行的道路上,不畏艰险,不怕困难。

正是因为他的坚持和勇气,才使得他最终能够圆满完成取经的使命。

除了种种艰难险阻,玄奘在西行途中还结识了许多善良的人们。

他在途中曾受到了当地居民的热情款待,也得到了许多善良人士的帮助。

这些善良的人们,不仅给予了他温暖和力量,更让他深刻地感受到了人间的真情和善良。

在西行的过程中,玄奘也经历了许多感人的故事。

他曾在途中结识了孤儿小女孩,他用自己的食物喂养了小女孩,也教导她学习佛法。

他还曾在途中救助了一对受困的夫妇,帮助他们脱离险境。

这些感人的故事,让人深刻感受到了玄奘的慈悲与善良。

最终,玄奘带着大量的佛经,顺利返回了长安。

他所带回的佛经,丰富了中国的佛教文化,也对中国文化产生了深远的影响。

而这段传奇的西行之路,也成为了中国文学中的经典之作,激励着世人不畏艰险,勇往直前。

玄奘西行的故事,不仅仅是一段传奇的历史,更是一段激励人心的精神旅程。

他的勇气和坚持,让人深受启发。

他的善良和慈悲,也让人感受到了人间的真情与温暖。

这段西行之路,成为了中国文化中的一颗璀璨明珠,永远闪耀着光芒。

总之,玄奘西行的故事,是中国文学中的经典之作,也是一段激励人心的传奇。

他的坚持和勇气,让人深受启发;他的善良和慈悲,也让人感受到了人间的真情与温暖。

这段传奇的西行之路,永远激励着世人不畏艰险,勇往直前。

玄奘西行的主要内容

1. 你知道玄奘西行有多不容易吗?他一个人背着行囊就踏上了那漫长的旅途,就像一个孤独的战士去挑战未知啊!他一路上穿越沙漠,那是多么可怕的场景啊,骄阳似火,水源稀少,稍不注意就可能葬身在沙海之中。

就比如说我们在炎炎夏日走几步路都觉得难受,何况他要在这样的环境中前行呢!

2. 玄奘西行遇到了那么多的困难,可他为啥不放弃呢?他坚定的信念就如同燃烧的火焰,照亮了他前行的道路哇!他经历了无数次的饥饿、疲惫和疾病的折磨,但还是咬牙坚持。

这就好比我们为了实现梦想,遇到再大的挫折也不会轻言放弃呀!

3. 路上的那些土匪强盗,他们可不会因为玄奘是个和尚就手下留情啊!难道玄奘不害怕吗?他当然也怕呀,但他心中有更伟大的目标。

这就像我们遇到困难的挑战,即使心里害怕,但为了心中所想,还是会勇往直前啊!

4. 玄奘在异国他乡可没少吃苦呢!语言不通,风俗习惯不一样,这得多难啊!想想我们到一个陌生的地方都会觉得不自在,何况他呢!但他努力去适应,去融入,多了不起呀!

5. 玄奘和那些异国的人们交流,那场面得有多奇妙啊!他用自己的智慧和真诚打动了他们,这不就是人与人之间最美好的互动嘛!就像我们结交新朋友,从陌生到熟悉,多有意思!

6. 当玄奘终于到达他向往的圣地时,那该是怎样的一种激动和喜悦啊!就跟我们经过长期努力终于达成目标时一样兴奋啊!

7. 玄奘西行真的是一段传奇的经历啊!他的勇气和毅力太值得我们学习啦!我们在生活中要是也有他这样的精神,那还有什么困难是克服不了的呢!。

玄奘西行路上的小故事《玄奘西行路上的小故事》哇塞!你们知道吗?玄奘大师西行的路上,那可是有好多好多惊险又有趣的小故事呢!话说有一回,玄奘走到了一个荒无人烟的地方。

那地方啊,一眼望去,全是黄乎乎的沙子,连棵草都看不到。

太阳就像个大火球,烤得大地都发烫啦!玄奘一个人孤零零地走着,汗水不停地往下流,嗓子干得都快冒烟儿了。

“这可怎么办呀?”玄奘心里想着,“难道我就要这样被困在这沙漠里了?”就在他又累又渴,快要绝望的时候,突然!他看到远处好像有个小黑点在移动。

“那会是什么呢?”玄奘心里充满了疑惑。

他鼓起劲儿,朝着那个小黑点的方向走去。

走近一看,原来是一个牵着骆驼的商人。

“哎呀,好心人呐,能不能给我点水喝?”玄奘着急地问道。

商人看了看他,说道:“大师,这水可珍贵着呢,我也没多少啦!”玄奘赶忙说道:“施主,就可怜可怜我吧,我实在是走不动啦!”商人犹豫了一下,最终还是给了玄奘一些水。

玄奘接过水,大口大口地喝了起来,那感觉,就像是久旱逢甘霖啊!还有一次,玄奘路过一个小村庄。

村子里的人听说来了个从远方来的和尚,都好奇地跑过来看。

“和尚,你从哪儿来呀?”一个小孩子眨着大眼睛问道。

玄奘微笑着回答:“我从大唐来,要去西天取经。

”“西天取经?那得多远啊!”一个老人惊叹道。

“再远我也要去,为了能取得真经,让更多的人受益。

”玄奘坚定地说。

大家听了,都对玄奘佩服不已。

在西行的路上,玄奘也遇到过坏人呢!有一次,他走进了一个山寨。

山寨里的强盗看到他一个人,背着行李,就打起了坏主意。

“把你的东西都交出来!”强盗头子恶狠狠地说。

玄奘却不慌不忙地说道:“我身上这些东西,对你们没有什么用,但是真经却能让所有人都得到解脱。

”强盗们听了,都愣住了。

他们从来没听过这样的话。

最后,强盗头子竟然放过了玄奘,还说:“大师,你真是个了不起的人,我们不该打劫你。

”你说神奇不神奇?玄奘西行的路,充满了各种各样的困难和挑战。

就好像我们爬山一样,有时候要攀过陡峭的山峰,有时候要穿过茂密的森林,有时候还会遇到狂风暴雨。

历史上的唐朝僧人玄奘,原来姓陈名袆,洛州缑氏(今河南偃师缑氏镇)人。

十三岁那年,他出家做了和尚,从此认真研究佛学。

青年时他周游了四川、湖北、河南、陕西等地,造访有名的佛学大师,拜师学习;精通了当时中国流传的佛教经典。

可是,那时佛教宗派很多,佛经的译文错误也很多,解释的经义往往互有矛盾。

越钻得深,发现的问题越多;玄奘决心亲自到佛教发源地的天竺(今印度半岛)去,寻访“真经正法”,弄它个水落石出。

唐朝贞观年间,朝廷禁止私人随便出国;凡出入国境都要得到国家批准。

西元627年的八月,玄奘向朝廷申请出境,遭到拒绝。

决心西游的玄奘,便夹在商人中间混出了玉门关,单人匹马踏上了西行的征途。

那一年,玄奘二十八岁。

据说,玄奘在瓜州,打听到玉门关外有五座堡垒,每座堡垒之间相隔一百里,中间没有水草,只有堡垒旁有水源,并且由兵士把守。

这时候,凉州的官员已经发现他偷越边防,发出公文到瓜州通缉他。

如果经过堡垒,一定会被兵士捉住。

玄奘找到了当地一个胡族人名叫石盘陀的,带路混出了玉门关。

据说,玄奘在关外沙漠中的第一座堡垒,就被守兵发现;幸好守堡的校尉王祥也是信佛教的,问清楚玄奘的来历后,不但不为难他,还派人帮他盛水,并且送给他一些饼,亲自把他送到十几里外,指引他一条通向第四堡的小道。

第四堡的校尉是第一堡校尉王祥的同族兄弟,听说玄奘是王祥那里来的,也很热情地接待他,并且告诉他,第五堡的守兵十分凶暴,教他绕过第五堡,到野马泉去取水,再往西走,就是一片长八百里的大沙漠了。

玄奘带领人马,越过雪山冰河,冲过暴风雪崩,经历了千辛万苦通过西域各国进了天竺。

天竺是佛教的发源地,有很多佛教古迹。

玄奘在天竺游历各地,朝拜圣迹,向高僧学经。

天竺摩揭陀国有一座古老的大寺院,叫做那烂陀寺。

寺里有个戒贤法师,是天竺的大学者。

玄奘来到那烂陀寺,跟着戒贤法师,学了五年,把那里的经全部学会了。

西元645年,玄奘带了六百多部佛经归国,回到阔别十多年的唐朝长安。

唐太宗十分赞赏,在洛阳行宫接见了玄奘。

玄奘西行求法将佛教传入中国玄奘,字玄愿,俗姓陈。

他是唐朝时期的一位著名文化人物,也是佛教高僧。

玄奘出生于陕西巩县,早年就表现出对佛教的浓厚兴趣。

年轻时,他曾远赴长安学习佛学,并广泛阅读佛经,深入钻研佛教理论。

在他心中,一个大胆而崇高的理想逐渐升起,那就是要去印度取经,将正宗的佛教经典带回中国,为信徒解释真正的佛法。

为了实现这一理想,玄奘准备长途跋涉,西行至印度。

西安、敦煌、洛阳等地他都曾停留,寻求支持和庇护,但都遭到了各种各样的阻碍和挫折。

尽管如此,对于玄奘来说,这些困难只是暂时挫折,并没有使他放弃前进的决心。

终于,在633年,玄奘出发了,他在北京郊外的石头城留下了亲人和师傅,开始了他漫长而艰难的西行之旅。

整个旅途无比艰辛,玄奘与僧众们一路奔波,历尽艰辛和危险。

他们经历了茫茫戈壁,渡过了险恶的沙漠,还穿越了乌鲁木齐盆地。

沿途的艰辛和风险并没有使玄奘放慢步伐,相反,他坚持信仰信念,百折不挠地继续前行。

千辛万苦之后,玄奘和僧众们最终抵达了印度,这个他们视为佛法的故乡。

在印度,玄奘深入研究了梵文和古印度文化,结识了众多佛学大师,亲自阅读和研究了大量的佛经。

他的刻苦努力使他在佛学领域取得了重大突破,并成为了一位学识渊博、名声卓著的佛教高僧。

玄奘之所以能够在印度学有所成,不仅仅是因为他的聪明才智,更重要的是他虔诚的佛教信仰和不懈的努力。

在返回中国的途中,玄奘带回了大量的佛教经典,包括《大般若经》、《楞伽经》、《法华经》等。

这些经书对于中国佛教的发展起到了重要的推动作用,为中国佛教的繁荣和壮大奠定了坚实的基础。

玄奘的西行取经使得中国佛教从此与印度佛教紧密相连,开启了一个新的时代。

回到中国后,玄奘将佛教经典翻译成中文,使更多的中国人能够理解佛法的真谛。

他坚信唯有翻译佛经,才能让普通人了解佛教的教义。

所以,他不辞辛苦,努力克服语言障碍,将佛教经典译成了中文。

除了翻译佛经,玄奘还积极传扬中国佛教文化,推动佛教在中国的发展。

唐朝玄奘西行佛教文化的传播唐朝,作为中国历史上最辉煌的时代之一,是佛教文化繁荣的黄金时期。

唐代的一位伟大人物,玄奘法师,为佛教在中国的传播做出了卓越的贡献。

他西行求法,带回了大量的佛经和文化,极大地推动了佛教在中国的发展。

下面将通过描绘玄奘西行的历程,探讨他在佛教文化传播中起到的关键作用。

丝绸之路上的艰难旅程玄奘法师于唐太宗时期,西天取经的描写被拍成了一部非常有名的电影《西游降魔篇》,可以看到这段旅途是异常艰难的。

在唐太宗的支持下,玄奘法师义无反顾地踏上丝绸之路,向印度进发。

他在途中历经沙漠的风沙袭击、泥潭的陷阱以及食品和水源的匮乏。

这段艰难的旅程让他对佛法的追求更加坚定,也形成了他坚韧不拔的性格。

西行求法的目的玄奘法师西行的目的是为了真正了解佛教,进一步学习和传播佛法。

他深知东土之国传来的佛经译本虽然丰富,但因为翻译不准确或遗漏,无法准确地传达佛陀的原意。

于是,他下定决心亲自前往佛教发源地印度,亲自翻译佛经,以确保佛法得到准确传播。

佛法的逐字逐句翻译玄奘法师在印度停留了长达17年的时间,期间专心致志地翻译了大量的佛经。

他认为佛经中的每个字句都非常重要,对于充分理解佛教的真谛至关重要。

他聘请了当地的翻译师,亲自进行再翻译和校订,力求准确无误地将佛经翻译成中文。

这一艰巨的任务需要耗费大量的时间和精力,但他始终如一地坚持下来。

佛教文化的传播与推广玄奘法师将翻译的佛经带回中国后,立即展开了佛教文化的传播与推广。

他创办了大慈恩寺,并亲自掌握寺庙事务和僧侣的教育。

同时,他积极传授佛法,吸引了大量的信徒前来听法。

在他的带领下,佛教在唐代迅速传播,影响日益扩大。

佛教艺术的发展除了佛教文化的传播,玄奘法师还对佛教艺术的发展有着重要的贡献。

他将印度艺术带回中国,推动了佛教艺术的融合和发展。

在他的倡导下,唐代佛教艺术呈现出独具特色的风采,佛像、佛塔、壁画等艺术形式得到了广泛的发展和应用。

对后世的影响玄奘法师的西行取经对中国佛教文化的发展产生了深远的影响。

陈玄奘西行的故事

导读:十三岁的陈炜立誓继承如来的业绩,将佛法发扬光大。

他在洛阳净土寺出家为僧,法号-

-玄奘。

出家后,详研佛法,参悟心得,最终走上西行之路,到佛教发祥地印度去游览佛教圣地,更

深层次地了解佛法

佛教发源于印度,在东汉初期传入我国.我国不少高僧为了探究佛学真谛,都想取得真经,为此

而作了艰苦的努力,客观上加强了中外文化交流.唐代著名的和尚、佛经翻译家玄奘,就是其中杰出

的代表.玄奘俗称唐僧,出家前名叫陈(huī),洛州(今河南偃师)人.

他的高祖、曾祖和祖父辈都做过官,父亲陈惠一度也做过官,后来辞职搞起儒学研究来.玄奘小

时候家道中落,生活贫寒,再加上隋朝末年天下大乱,就随二哥长捷法师住在洛阳净土寺,开始拜

佛念经.十三岁那年,洛阳度僧,他因为小小年纪就对佛学有了研究,从而被破格入选,做了沙弥

(没有成人的佛教出家人).他二十岁在成都受具足戒(出家人要取得正式僧尼资格必须受持的戒法规定),后来云游各地,到处拜访名师,精通各家学说,被誉为佛门千里马.但他深深感到佛学的各家

学说差别太大,决心到佛教发源地印度去求法,以搞清到底什么是佛法的真谛.他向朝廷打了西行求

法的,但因西突厥把边境局势搞得很不稳定,他的没被批准.

公元629年(贞观三年),北方发生严重的灾荒,朝廷准许百姓(包括僧人)自行谋生,玄奘乘机

西行.玄奘从长安出发,经过凉州(今甘肃武威)边境时,被守关卡的士兵发现.凉州都督以朝廷禁止

百姓出境为由,打发他回长安.当地有位慧远法师,被玄奘的求法精神所感动,派两名弟子帮助他偷

偷地越过边防,混出了玉门关.途中,他遇到一位熟悉西域地理的老人.老人为他的坚毅精神所感动,送了他一匹曾十五次往返伊吾(今新疆哈密)国的老马.。