文言文阅读分析与概括题

- 格式:ppt

- 大小:647.00 KB

- 文档页数:19

高考文言文阅读概括分析专题限时训练(附答案解析与原文)1.比对时间地点,看有无时序颠倒、地点暗换请比对下面的“原文片段”和“试题选项”,判断正误并说明理由。

(3分)【原文片段】咸平二年,夏,咏以工部侍郎出知杭州。

属岁歉,民多私鬻盐以自给。

捕获犯者数百人,咏悉宽其罚而遣之。

官属请曰:“不痛绳之,恐无以禁。

”咏曰:“钱塘十万家,饥者八九,苟不以盐自活,一旦蜂聚为盗,则为患深矣。

俟秋成,当仍旧法。

”五年,真宗以咏前在蜀治行优异,复命知益州。

【试题选项】在歉收时,张咏主张对贩私盐的人从轻处罚,并建议从此以后都减轻刑罚。

()比对辨析:【答案解析】(×)本题从时间错位角度设误。

原文中是“俟秋成,当仍旧法”,意思是到秋天有了收成再恢复旧法,而不是“从此以后都减轻刑罚”。

【参考译文】咸平二年,夏天,张咏凭借工部侍郎的身份出任杭州知州。

(由于)接连几年(庄稼)歉收,很多百姓靠贩卖私盐来维持生计。

官府抓获了几百名犯法的人,张咏全部减轻对他们的惩罚并遣送他们回家。

下属官员劝说道:“不狠狠地惩罚他们,恐怕无法禁止(贩卖私盐的行为)。

”张咏说:“钱塘州十万多户人家,饥饿的人十有八九,如果不靠贩卖私盐养活自己,一旦像蜜蜂一样聚集在一起做盗贼,那么成为祸患就严重了。

等到秋天有了收成,再按旧法执行。

”咸平五年,真宗因为张咏以前在蜀政绩优异,再次任命他做益州知州。

2.比对人物,看是否张冠李戴或颠倒事实请比对下面的“原文片断”与“试题选项”,看选项分析概括有无“张冠李戴或颠倒事实”的错误。

(3分)【原文片断】琼性清慎,不发私书。

……毕义云为御史中丞,以猛暴任职,理官忌惮,莫敢有违。

琼推察务在公平,得雪者甚众,寺署台案,始自于琼。

迁三公郎中。

赵州及清河、南中有人频告谋反,前后皆付琼推检,事多申雪。

尚书崔昂谓琼曰:“若欲立功名,当更思余理,仍数雪反逆,身命何轻?”琼正色曰:“所雪者怨枉,不放反逆。

”昂大惭。

京师为之语曰:“断决无疑苏珍之。

高考文言文阅读概括分析简答题综合练习一三、阅读下面的文言文,完成5~8题。

遂初堂记归有光宋尤文简公尝爱孙兴公《遂初赋》,而以遂初名其堂,崇陵书扁赐之,在今无锡九龙山之下。

公十四世孙质,字叔野,求其遗址而莫知所在。

自以其意规度于山之阳,为新堂,仍以遂初为扁;以书来求余记之。

按.兴公尝隐会稽,放浪山水,有高尚之志,故为此赋。

其后涉历世途,违其夙好,为桓温所讥。

文简公历仕三朝,受知人主,至老而不得去;而以遂初为况,若有不相当者。

昔伊尹、傅说、吕望之徒,起于胥靡、耕钓,以辅相商、周之主,终其身无复隐处之思。

古之志得道行者,固如此也。

惟召公告老,而周公留之曰:“汝明勖偶王,在亶乘兹大命,惟文王德,丕承无疆之恤。

”当时君臣之际.可知矣。

后之君子,非复昔人之遭会,而义不容于不仕。

及其已至贵显,或未必尽其用,而势不能以遽去。

然其中之所谓介然者,终不肯随世俗而移易;虽三公之位、万钟之禄,固其心不能一日安也。

则其高世遐举之志,宜其时见于言语文字之间,而有不能自已者。

当宋皇祐、治平之时,欧阳公位登两府,际遇不为不隆矣;今读其“思颍”之诗、“归田”之录,而知公之不安其位也。

况南渡之后,虽孝宗之英毅,光宗之总揽,远不能望盛宋之治。

而崇陵未年,疾病恍惚,宫闱戚畹..,干预朝政,时事有不可胜道者矣。

虽然,二公之言,已行于朝廷;当世之人主,不可谓不知之,而终不能默默以自安。

盖君子之志如此。

公殁至今四百年,而叔野能修复其旧,遗构宛然。

无锡,南方士大夫入都孔道..,过之者登其堂,犹或能想见公之仪形。

而读余之言,其亦不能无慨于中也已。

(有删改) 5.对下列加点词的解释,不.正确的一项是()A.按.兴公尝隐会稽按:追究,查办B.当时君臣之际.可知矣际:人们之间的关系C.宫闱戚畹..戚畹:外戚D.南方士大夫入都孔道..孔道:大路,要道解析:选A。

“按”在此处意为“考察”。

整句话的意思是“据考察,孙兴公曾隐居会稽”。

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不.正确的一项是()A.遂初堂建在无锡,书斋的名字取自孙兴公的《遂初赋》,宋光宗赵惇曾为其书写匾额相赐,尤文简的后代在没有找到书斋遗址的情况下重新修建了一个遂初堂。

文言文阅读之概括分析文意【考点详解】概括分析文章内容是高考必考的知识点,一般考核对文章细节的理解,命题一般采用曲解文意、以偏概全、混淆时间地点、张冠李戴、强加因果、混乱顺序等方式命制,答题时注意找准区位,认真对读。

1.方法根据上述特点以及近几年的高考实情,解答概括分析题,在全面理解、整体把握文本内容的前提下,必须将选项所述的内容与原文对应的信息仔细比照,仔细甄别。

(1)比照“事件”及其细节本身的真实性命题者有时将子虚乌有的表述混杂在正确的叙述之中,考查考生对文本内容把握的准确性,这种设误方法一般称为“无中生有”。

2017年全国新课标卷Ⅱ第12题C项,错误在于“并教导他们应该弃恶从善”。

根据文本“其年,迁憙平原太守。

时平原多盗贼,憙与诸郡讨捕,斩其渠帅,余党当坐者数千人……乃悉移置颍川、陈留”的叙述,可知只是把这些人“移置颍川、陈留”,并没有“教导他们应该弃恶从善”。

(2)比照“事件”的参与者命题者对“事实”的叙述有时故意把具体事件的参与者弄错,这种设误方法一般称为“张冠李戴、移花接木”。

全国新课标卷Ⅲ第12题D项,“曾挑唆驸马都尉王诜诬告纯礼”错。

原文是“激驸马都尉王诜……诜怒”,曾布只是挑拨了王诜,让王诜生范纯礼的气,并没有挑唆王诜诬告范纯礼。

(3)比照“事件”发生的时间和地点命题者有时故意弄错事件发生的时间和地点。

天津卷第12题B项,“作者杨万里素来仰慕李台州至孝之名”概括有误,比照原文,原文是“宗质乾道庚寅为洪倅,时予为奉新县令,屡谒之,不知其母子间也。

明年,予官中都,宗质造朝,除知台州。

朝士云:‘李台州,曾觌姻家也。

觌无子,子台州之子。

’予一见不敢再也,亦未知其孝”,显然,作者最初并不知道李台州与母亲的事,直到李台州死后,在与丞相京公交谈中才知道李台州母子之间的故事,才了解李台州至孝之名。

(4)比照“事件”实施的方式和方法命题者有时会对事件实施的方式和方法作曲解,这种设误方法一般称为“曲解文意”。

文言文复习之分析与概括一、巧用概括分析题全国卷高考文言文概括分析题特点:1.基本按行文顺序设置,用现代汉语表述,且内容属于文章主要部分。

2.每个选项均是先用一个或两个四字格式短语对人物进行概括,然后举事例印证分析。

3.四个选项中只有一项错误,且该项错误也非全错,而是错一点,因此,根据选项设置的特点,可用概括分析题帮助我们破解一些难懂字词,疏通文意。

二、巧解概括分析题——比对概括分析题的题目要求“选是”或“选非”,多为“选非”。

选项内容多是命题者对原文的概括、转述和分析,比对法就是把选项与原文进行细致地比对、分析,从中发现选项与原文意思不一致的地方,进而找出选项的干扰之处。

三、重温试题细化方法——阅读下面的选项与原文,认真比对,找出选项错误之处。

(一)1、2012全国卷选项A.萧燧suì天分很高,为官不畏权贵。

他自幼能文,进士及第后进入仕途;其时秦桧当权,与其亲党密告萧,要他主持秋试录用其子秦熺,遭到萧的拒绝。

原文:时秦桧当国,其亲党密告燧,秋试必主文(主持考试)漕台,燧诘其故,曰:“丞相有子就举,欲以属公。

”燧怒曰:“初仕敢欺心耶!”2、2016年高考模拟卷选项B:陈尧佐治水有方,功劳卓著。

为治钱塘江水患,他建议用“下薪实土”法,以保堤岸坚固持久;在滑州,创“木龙杀水”法,堵黄河决口,又筑防护长堤,并沿汾水筑堤植柳,消除水灾。

原文:钱塘江篝石为堤,堤再岁辄坏。

尧佐请下薪实土乃坚久,丁谓不以为是,徙京西转运使,后卒如尧佐议。

徙河东路,以地寒民贫,仰石炭以生,奏除其税。

又减泽州大广冶铁课数十万。

天禧中,河决,起知滑州,造木龙以杀水怒,又筑长堤,人呼为“陈公堤”。

徙并州,每汾水暴涨,州民辄忧扰,尧佐为筑堤,植柳数万本,作柳溪,民赖其利。

累迁右谏议大夫,为翰林学士,遂拜枢密副使。

3、2017年高考模拟卷选项D:胡灐屡任要职。

他在将近六十年的为官生涯中,曾担任过礼部侍郎、太子宾客、太子太傅、太保等官职。

专题十二文言文阅读之概括分析目录:2023年真题展现真题考查解读近年真题对比命题规律解密名校模拟探源高考必备知识(2023·全国乙卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

昔者晋公子重耳出亡,过于曹,曹君袒裼而观之,釐负羁与叔瞻侍于前。

叔瞻谓曹君曰:“臣观晋公子,非常人也,君遇之无礼彼若有时反国而起兵即恐为曹伤君不如杀之。

”曹君弗听。

釐负羁归而不乐,其妻问之曰:“公从外来而有不乐之色,何也?”负羁曰:“吾闻之,有福不及,祸来连我。

今日吾君召晋公子,其遇之无礼,我与在前,吾是以不乐。

”其妻曰:“吾观晋公子,万乘之主也;其左右从者,万乘之相也。

今穷.而出亡过于曹,曹遇之无礼,此若反国,必诛无礼,则曹其首也。

子奚不先自贰焉。

”负羁曰:“诺。

”盛黄金于壶,充之以餐,加璧其上,夜令人遗公子,公子见使者,再拜,受其餐而辞其璧,公子自曹入楚,自楚入秦,入秦三年,秦穆公召群臣而谋曰:“昔者晋献公与寡人交,诸侯莫弗闻。

献公不幸离群臣,出入..也。

如是弗定,则非与人..十年矣。

嗣子不善,吾恐此将仿今其宗庙不被阴而社稷不血食交之道,吾欲辅重耳而入之晋,何如?”群臣皆曰:“善。

”公因起卒,革车五百乘,畴骑二千,步卒五万,辅重耳入之于晋,立为晋君。

重耳即位三年,举兵而伐曹矣,因令人告曹君曰:“悬叔瞻而出之,我且杀而以为大戮。

”又令人告釐负羁曰:“军旅薄城,吾知子不违也,其表子之间,寡人将以为令,令军勿敢犯。

”曹人闻之,率其亲戚而保釐负羁之闾者七百余家,此礼之所用也。

故曹,小国也,而迫于晋、楚之间,其君之危犹累卵也,而以无礼莅之,此所以绝世..也。

(节选自《韩非子·十过》)1. 文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

君遇之A无礼B彼若有时C反D国E而起兵F即恐为曾伤G君H不如杀之。

2. 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()A. 穷,指困窘、困厄,与《送东阳马生序》中“穷冬烈风”的“穷”意思相同。

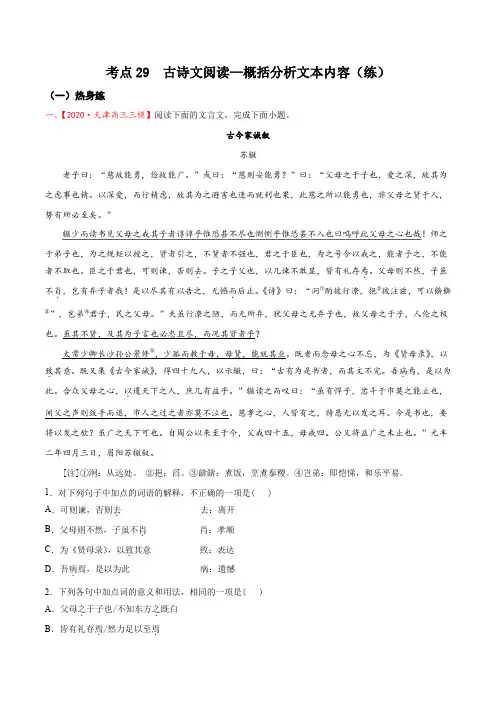

考点29 古诗文阅读—概括分析文本内容(练)(一)热身练一、【2020·天津高三三模】阅读下面的文言文,完成下面小题。

古今家诫叙苏辙老子曰:“慈故能勇,俭故能广。

”或曰:“慈则安能勇?”曰:“父母之于子也,爱之深,故其为之虑事也精。

以深爱,而行精虑,故其为之避害也速而就利也果,此慈之所以能勇也,非父母之贤于人,势有所必至矣。

”辙少而读书见父母之戒其子者谆谆乎惟恐甚不尽也恻恻乎惟恐甚不入也曰呜呼此父母之心也哉!师之于弟子也,为之规矩以授之,贤者引之,不贤者不强也,君之于臣也,为之号令以戒之,能者予之,不能者不取也。

臣之于君也,可则谏,否则去.。

子之子父也,以几谏不敢显,皆有礼存焉.。

父母则不然,子虽不肖.,岂有弃子者哉!是以尽其有以告之,无憾而.后止。

《诗》曰:“泂①酌彼行潦,挹②彼注兹,可以餴餴③”,岂弟④君子,民之父母。

”夫虽行潦之陋,而无所弃,犹父母之无弃子也,故父母之于子,人伦之极也。

虽其不贤,及其为子言也必忠且尽,而况其贤者乎?太常少卿长沙孙公景修⑤,少孤而教于母,母贤,能就其业。

既老而念母之心不忘,为《贤母录》,以致.其意。

既又集《古今家诫》,得四十九人,以示辙,曰:“古有为是书者,而其文不完。

吾病.焉,是以为此。

合众父母之心,以.遗天下之人,庶几有益乎。

”辙读之而叹曰:“虽有悍子,忿斗于市莫之能止也,闻父之声则敛手而退,市人之过之者亦莫不泣也。

慈孝之心,人皆有之,特患无以发之耳。

今是书也,要将以发之欤?虽广之天下可也。

自周公以来至于今,父戒四十五,母戒四。

公又将益广之未止也。

”元丰二年四月三日,眉阳苏辙叙。

[注]①泂:从远处。

②挹;舀。

③餴餴;煮饭,烹煮泰稷。

④岂弟:即恺悌,和乐平易。

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是( )A.可则谏,否则去.去:离开B.父母则不然,子虽不肖.肖:孝顺C.为《贤母录》,以致.其意致:表达D.吾病.焉,是以为此病:遗憾2.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一项是( )A.父母之.于子也/不知东方之.既白B.皆有礼存焉./然力足以至焉.C.无憾而.后止/君子博学而.日参省乎己D.以.遗天下之人/但以.刘日薄西山3.下列句子分为四组,其中全能表现“父母之于子也,爱之深”的一项是( )①岂弟君子,民之父母②是以尽其有以告之,无憾而后止③故其为之虑事也精④以几谏不敢显,皆有礼存焉⑤故其为之避害也速而就利也果⑥夫虽行潦之陋,而无所弃A.①④⑤B.②③⑥C.①④⑥D.②③⑤4.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是( )A.辙少而读书/见父母之戒/其子者谆谆乎/惟恐其不尽也恻恻乎/惟恐其不入也/曰呜呼/此父母之心也哉B.辙少而读书见父母/之戒其子者/谆谆乎惟恐其/不尽也恻恻乎/惟恐其不入也/曰/呜呼/此父母之心也哉C.辙少而读书/见父母之戒其子者/谆谆乎惟恐其不尽也/恻侧乎惟恐其不入也/曰/呜呼/此父母之心也哉D.辙少而读书见父母/之戒其子者谆谆乎/惟恐其不尽也/恻恻乎惟恐其不入也/曰/呜呼/此父母之心也哉5.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )A.这是苏辙为孙景修所作的《古今家诚》所写的一篇序言,在序言中,苏辙表达了自己对于孝、慈等人伦观念的理解。

高考语文第一轮复习文言文阅读专题十:精准概括文意·学生版复习目标1.在读懂原文的基础上能够对文本内容进行筛选、分析、概括。

2.掌握文意简答题的审答规范和题型要点。

考情微观年份卷别提问方式设题角度命题特点2022新高考Ⅰ卷孟尝君前往赵国、燕国借兵救魏,所采用的游说策略有什么不同?请简要概括。

(3分)比较事件不同①重点考查内容重在事件和人物行为原因、人物性格特点。

②涉及的区间文字很少,很集中。

③只要求简单理解概括文意,不要求深入分析。

④题型以分析原因为主。

⑤答案要求精练、全面。

新高考Ⅱ卷《后汉书·吴汉传》用孔子的“刚毅木讷近仁”一语来赞誉吴汉,请简要概述吴汉的刚毅与木讷之处。

(3分)概括人物特点2021新高考Ⅰ卷文末《资治通鉴》的作者司马光评价说“君者表也,臣者景也”,这句话说的是什么道理?他这样说的目的是什么?(3分)理解作者观点新高考Ⅱ卷文中说到“边境之间,稍得休息”,具体原因是什么?请简要说明。

(3分)概括事件原因2020新高考Ⅰ卷孙奇逢等为什么倡议凑集金钱救助左光斗?救助成功没有?请简要说明。

(3分)概括人物行为原因、结果新高考Ⅱ卷海瑞在向明世宗上疏前,为什么要事先“市一棺,诀妻子”?请简要说明。

(3分)概括人物行为原因知识图要专项突破一掌握文意简答题的审答规范典型例题一1.(2021·新高考Ⅰ)阅读下面的文段,完成文后题目。

(前文提示:唐太宗即位,与大臣议事:降宗室郡王爵位、减赋清廉止盗、张玄素谏任群臣,裴矩力谏。

)臣光曰:古人有言:“君明臣直。

”裴矩佞于隋而忠于唐,非其性之有变也,君恶闻其过则忠化为佞,君乐闻直言则佞化为忠。

是知君者表也,臣者景也,表动则景随矣。

(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)文末《资治通鉴》的作者司马光评价说“君者表也,臣者景也”,这句话说的是什么道理?他这样说的目的是什么?2.(2021·新高考Ⅱ)阅读下面的文段,完成文后题目。