京派与海派(精)

- 格式:ppt

- 大小:209.00 KB

- 文档页数:31

![[精品]京派与海派的比较](https://uimg.taocdn.com/46d2d4dd4bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118c81.webp)

[精品]京派与海派的比较京派和海派是中国传统文化中两个独特的地域性流派,它们代表了不同的风格和文化传承。

京派始于北京,是文人雅士的流派,而海派则源于上海,强调商业和现代性。

下面将对京派和海派进行比较。

一、文化背景京派的起源可以追溯到北宋期间的文化氛围。

北宋时期,文人雅士集结在瓮城之中,相互切磋,文化繁荣。

京派厚重深沉,强调艺术的“性静神浮”,注重艺术学习和自然景观的提炼。

海派则起源于20世纪初的上海,是上海当时复杂的商业和交通环境的产物。

海派注重实用和现代性,融合了不同文化和地域文化的特点,形成了独特的风格。

二、艺术风格京派通常被认为是古典的、优雅的,追求内涵和精神上的宁静。

京派在艺术表现上,讲求线條清爽、笔力雄浑,形态多样的艺术风格,如花鸟画、山水画等,具有浓重的中国传统文化气息。

而海派则更加注重功能性,海派的艺术风格独特,集合了来自不同地域文化的特点,在艺术表现上加重现代性的特点,强调实用性和实用性美学。

三、文化传承京派的文化传承最为重要的是家族相传,父子、师徒、亲友之间和文化名门相传,京派师徒制度相传至今。

而海派则以机构化的传承方式更多,如学院和艺术团体,比如上海美术学院等。

京派的传承模式有利于保持文化的纯正性,培养艺术家的个性和创造力;海派则更注重教育和学术的规范化,推动整体艺术水平的提高。

四、社会影响作为国家的政治和文化首都,北京文化一直是中国文化的代表。

京派作为北京文化的代表之一,深受国家重视。

是中国近现代新文化运动的思想引领和文化背景的凝聚,在教育、文化、艺术、哲学和政治等方面发挥了重要的作用。

而海派则因其独特的商业和现代性特点,成为中国现代化的象征之一。

综上所述,京派和海派虽然在文化背景、艺术风格、文化传承和社会影响等方面存在差异,但是都是中国传统文化中的瑰宝,各自拥有自己的独特性和历史价值。

了解、传承和发展这两种文化流派,对于推动中国文化的繁荣和发展有着重要的意义。

京派:是30年代一个独特的文学流派,主要成员有、废名、沈从文、李健吾、朱光潜等。

称之为"京派",是因为其作者在当时的京津两地进行文学活动。

其作品较多在京津刊物上发表,其艺术风格在本质上较为一致。

主要刊物有《文学杂志》、《文学季刊》、《大公报·文艺》。

"京派"的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。

他们的思想是讲求"纯正的文学趣味"所体现出的文学本体观,以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。

沈从文是京派作家的第一人。

京派作家以表现"乡村中国"为主要内容,作品富有文化意蕴。

京派作家多数是现实主义派,对现实主义有所发展变化,发展了抒情小说和讽刺小说。

使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

“京派”并没有正式的组织,只是一种名称的沿用。

“京派”作家创作的小说就是京派小说,其文风淳朴,贴近底层人民的生活,所显现的是乡村中国的文学形态,其统一的审美感情是诚实、从容、宽厚的,为现代小说提供了比较成熟的抒情体和讽刺体样式。

在现实主义的创作中融入浪漫主义的、表现主观个性的多种艺术手法。

代表作是《边城》《萧萧》《长河》等。

京派的基本风貌、特征:赞颂纯朴、原始的人性美、人情美;扬抒情写意小说的长处,熔写实、记“梦”、象征于一炉;平和、淡远、隽永的风格;简约、古朴、活泼、明净的语言。

海派有多种含义,第一种指发生于十九世纪中叶至廿世纪初期时,活跃于上海地区的一群画家,所从事绘画创作的结果与风尚。

第二种指以上海为代表的京剧表演风格,第三种指主要体现都市文化和商业色彩的文学流派,第四种指那些由海外跨国公司或海外机构派遣回国,担任驻华机构代表或中高层管理人员。

文学史研究界有“海派”文学之说,但文学史上并不存在一个标举“海派”旗帜的创作团体,被纳入海派文学的作家也是色彩各异,既有新文学作家群所排斥的“星期六派”,也有后期创造社的某些成员、“现代派”和“唯美派”,甚至有人将鲁迅、茅盾等人也归入海派。

京派与海派赏析鲁迅首先,我们来谈谈京派文学。

京派文学,是指以北京为代表的文学风格,其特点是语言朴实,情感真挚,注重对生活的真实描绘。

鲁迅的京派作品中,最为著名的要数《呐喊》这部作品了。

《呐喊》以其鲜明的写实风格和对社会现实的批判而成为鲁迅文学创作的代表作。

在《呐喊》中,鲁迅以朴实的语言描绘了当时社会的种种丑恶现象,如饥饿、贫困、压迫等,展现了京派文学的特点。

其次,我们来谈谈海派文学。

海派文学,是指以上海为代表的文学风格,其特点是语言优美,情感细腻,注重对人性的探讨。

鲁迅的海派作品中,最为著名的要数《狂人日记》这部作品了。

《狂人日记》以其独特的叙述方式和对人性的深刻剖析而成为鲁迅文学创作的代表作。

在《狂人日记》中,鲁迅以细腻的笔触描绘了主人公的内心世界,展现了海派文学的特点。

通过对鲁迅的文学作品进行赏析,我们可以看到他在文学创作中对京派和海派两种文学风格的巧妙运用。

在京派作品中,他以朴实的语言和写实的手法揭示了社会的丑恶现象,对社会进行了深刻的批判;而在海派作品中,他以优美的语言和细腻的笔触描绘了人物的内心世界,对人性进行了深刻的剖析。

这种巧妙的运用,使得鲁迅的文学作品既具有京派文学的真实感和批判精神,又具有海派文学的优美语言和深刻内涵。

除了在文学风格上的巧妙运用,鲁迅在创作主题上也有所突破。

他的作品不仅关注社会现实,揭示社会的丑恶现象,还关注人的内心世界,探讨人性的深层次问题。

这种对社会和人性的关注,使得他的作品既具有现实意义,又具有深刻的思想内涵,成为中国现代文学史上的经典之作。

在鲁迅的文学创作中,京派与海派两种文学风格的赏析,不仅可以帮助我们更好地理解他的作品,也可以帮助我们更好地理解中国现代文学的发展历程。

京派文学强调对社会现实的真实描绘和批判,展现了中国现代文学在社会变革中的责任感和使命感;而海派文学强调对人性的深刻剖析和探讨,展现了中国现代文学在思想启蒙中的重要作用。

鲁迅的文学创作,既是对京派与海派两种文学风格的巧妙运用,也是对社会和人性的深刻思考,为中国现代文学的发展作出了重要贡献。

现代文学史上的京派与海派表面看来这是两种地域文化。

“京派”是指以北京为代表的大陆文化,吸收和保留传统文化比较多些;“海派”则是以上海为代表的沿海地带的文化,吸收外来文化比较多。

他们是历史上中国南北文化的一种现代延伸。

从文学角度看,它们都是在上个世纪30年代先后形成的。

“京派”追求的是纯文学,主要特点是强调文学与时代、政治的一定“距离”,却与人生密切相关。

他们追求人性的、永久的文学价值。

这是一群维护文学的理想主义者,代表作家有沈从文、废名、朱光潜、卞之琳、汪曾祺等。

它的产生主要来自学院派,因当时北平(京)有清华、北大、辅仁、燕京等著名大学。

他们不追求新锐,但思想绝非封闭和保守,而是将传统和现代结合的步伐放得比较缓和。

我们可以看到:它一方面表现出平民性,有的自称“乡下人”,有的如林徽因等又出身高贵,有留学英美的背景,却统统关心民生,在大学合流了。

另一方面是民族性,代表了“五四”以后由积极面向世界又回到重视民族改造本身的一部分知识分子的心理。

重造现代民族性格和民族文化,成为其崇高目标。

如果说“京派”是乡村中国的文人文学,那么“海派”则是现代都市的文学。

“海派”是上个世纪30年代以上海为中心的东南沿海城市商业文化与消费文化繁荣的产物,表现的是都市日常生活,其作品是一部活的都市生活审美史和都市习俗的民间变迁史。

正是对都市文明既留恋又充满幻灭感的矛盾心境,使他们更接近西方现代派文艺,有着较为自觉的先锋意识,追求艺术的“变”与“新”。

所以“海派新锐都市文学”既有穆时英、施蛰存的新感觉派小说,戴望舒、梁宗岱的象征主义诗歌与诗论,还有张爱玲、苏青的“市民传奇”小说。

甚至连当年的左翼畅销文学,如蒋光慈、丁玲、茅盾等作品,也染有某种海派性。

穆时英、苏青可都是长期生活在上海的宁波人哦。

对于“海派”的研究等于在书写自己的人生的记忆,“就如同踏上了一次返乡的路途”。

因为我(吴福辉)出生于上海,后来又生活在北京,所以对两地的地域文化都有切身的体验,特别是上海的童年生活印象很深。

京派海派的名词解释京派和海派是中国传统文化中常用的两个概念,用来描述不同地区或群体在某一方面的特点。

虽然这两个概念中有些模糊性,但它们依然是中国文化艺术领域中独特的名词。

本文将从历史、地域特征、文化表现等方面来解释京派和海派的含义。

一、历史渊源京派和海派最早源于中国古代文化传统,经历了漫长的历史沉淀。

京派起源于北京,由于北京长期是中国的政治和文化中心,京派艺术在古代曾得到了极大的发展。

京派的代表形式是京剧,自清代兴起以来,京剧成为了传统戏曲的代表,也成为了京派文化的重要组成部分。

相比之下,海派起源于江南地区,以上海作为中心,因其对外开放的地理优势和商业繁盛而逐渐形成。

海派文化以其独特的艺术风格和创新精神,成为了中国文化的重要瑰宝。

二、地域特征京派和海派在地域特征上有明显的差异。

京派主要分布在北方地区,以北京为代表。

北方地域气候干燥,这使得京剧演员的嗓音更具穿透力,表演时声音会更加高亢有力。

京剧的表演注重力量感和气势,舞台动作刚猛有力。

相比之下,海派主要分布在南方沿海地区,以上海为代表。

由于南方气候湿润,海派戏曲演员的嗓音更加柔和细腻,表演时声音多呈现出一种低沉的情感。

海派的表演注重细腻和柔和,舞台动作更加流畅自如。

三、文化表现京派和海派在文化表现上也有显著的差异。

京派艺术深受古代文化和宫廷乐章的影响,它注重的是正统的表演风格和场面的壮观。

京剧舞台上常见的演出形式有大旦、小生、老生和丑角等。

京剧音乐强调曲调的高亢和韵律的变化,舞台形式注重整齐划一,动作严谨。

相比之下,海派艺术较为主张创新和个性化,注重现代性和包容性。

海派戏曲中的表演形式各异,有评弹、沪剧、琴书等。

海派音乐强调曲调的柔和和旋律的流畅,舞台形式灵活多样,动作流畅自然。

总结起来,京派和海派是中国传统文化艺术领域中的两个重要概念。

京派以北京为代表,注重表演力量感和气势;海派以上海为代表,注重表演细腻和柔和。

京派和海派在传统文化艺术的表现形式、音乐风格和舞台形态等方面有所不同,但都是中国艺术文化的瑰宝。

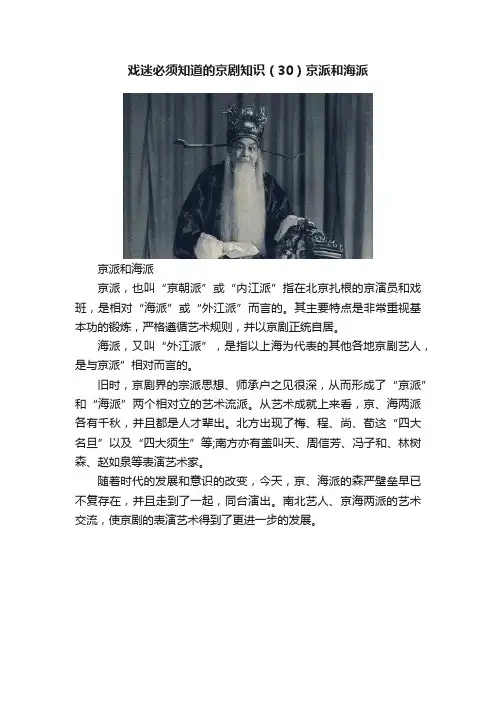

戏迷必须知道的京剧知识(30)京派和海派

京派和海派

京派,也叫“京朝派”或“内江派”指在北京扎根的京演员和戏班,是相对“海派”或“外江派”而言的。

其主要特点是非常重视基本功的锻炼,严格遵循艺术规则,并以京剧正统自居。

海派,又叫“外江派”,是指以上海为代表的其他各地京剧艺人,是与京派”相对而言的。

旧时,京剧界的宗派思想、师承户之见很深,从而形成了“京派”和“海派”两个相对立的艺术流派。

从艺术成就上来看,京、海两派各有千秋,并且都是人才辈出。

北方出现了梅、程、尚、荀这“四大名旦”以及“四大须生”等;南方亦有盖叫天、周信芳、冯子和、林树森、赵如泉等表演艺术家。

随着时代的发展和意识的改变,今天,京、海派的森严壁垒早已不复存在,并且走到了一起,同台演出。

南北艺人、京海两派的艺术交流,使京剧的表演艺术得到了更进一步的发展。

京派海派比较京派与海派是我国现代文学史上两个风格独特有着很大差别的文学流派,1933年至1934年,中国文坛上发生了一场有关“京派”与“海派”的论争,到后来,“京派”与“海派”的外延、内涵有所变化,它们分别成为以作家居住地为划分一句的作家群体和文学流派的代名词。

京派与海派文化有着很大不同,形成比较。

京派与海派小说在思想文化内涵与艺术成就方面也可形成鲜明的比较。

在20世纪20年代末期到30年代,文学的中心南移到上海,继续留在京、津地区或其他北方城市的一个自由的作家群,当时也称“北方作家”派。

“京派”并没有正式的组织,只是一种名称的沿用。

“京派”作家创作的小说被称为“京派小说”。

京派小说文风淳朴,贴近底层人民的生活,在现实主义的创作中融入浪漫主义的、表现主观个性的多种艺术手法。

主要代表作家有沈从文、废名、芦焚等。

所谓“京派”作家,主要指活跃在京津一带,以及北方其他大城市的作家。

这批作家又可以为两类:一类是以《大公报》、《现代评论》、《文学杂志》、《水星》、《骆驼草》等为阵地的一批青年作家。

这些作家以京城文化为依托,又以高等学院为背景,主张远离政治,追求“纯正的文学趣味”。

因此,在创作的作品中着力描写自然美、古朴的人性美、理想的爱情和理想的社会关系,带有浓厚的地方气息和抒情性。

另一类是以老舍为代表的老北京写实作家。

他们以写北京地方风情为主,虽然对古老的文化生存状态和接近自然的田园风光有所依恋,有所顾惜,但更多的是批判。

这部分作者也主张创作自由,反对政治和意识形态对文学艺术的干预和侵扰,但他们从人道主义出发关注着社会人生,诅咒不合理的社会制度和金钱世界,走的仍是坚实的现实主义创作道路。

然而,海派小说是不同于京派小说的,在地域上的分别上形成了这一流派。

因此,海派小说则也有别于京派小说。

初期具有“现代质”的海派小说是新文学的世俗化和商业化,过渡的描写都市,首次提出“都市男女”的主题,重视小说形式的创新。

“海派”是集中在上海的小说流派,早期有张资平、叶灵凤等人的性爱小说,后期的代表是“新感觉派”小说。

京派与海派文学流派比较京派与海派是中国文学发展历史上两个重要的文学流派。

京派代表了以首都北京为中心的文学创作风格,海派则代表了上海这个开放、多元的城市文化氛围。

本文将对京派与海派进行比较,探讨它们在文学形式、创作主题以及艺术风格方面的异同点。

一、文学形式京派的文学形式更加传统与古典,注重诗词、歌赋、戏曲等。

其代表作家有林则徐、郭沫若等。

京派的文学作品常常融入汉字的独特韵味,情感表达深邃而内敛。

其中,京剧作为京派文学的重要表现形式,通过音乐、舞蹈和唱腔等多种艺术手段,将文学作品生动地演绎出来。

相比之下,海派的文学形式则更加多元化和开放。

上海作为一个国际都市,文化氛围高度开放,吸引了各地人才的涌入。

因此,海派的文学作品不限于传统的文学形式,同时还融入了现代诗歌、散文、小说等多种形式。

代表作家有丁玲、巴金等。

海派作家们以开放的思维和敏锐的洞察力,将现实问题表现得淋漓尽致。

二、创作主题京派的文学创作主题较为庄重与宏大。

受传统文化的影响,京派的作品往往以国家兴亡、历史伟人等为中心,以表现国家的命运和社会的变迁。

其中,林则徐的《赴戎州》以忠诚和牺牲精神为主题,寄托了作家对国家未来的良好祝愿。

海派则更加关注个人的命运、生活环境以及社会议题。

他们以个体的经历和情感为切入点,以“写人为写社会”为理念,揭示社会弱势群体的艰辛生活和对命运的抗争。

丁玲的《太阳照在桑干河上》以女性命运为主题,展现了当时农村女性的艰苦生活和对爱情的追求。

三、艺术风格京派的艺术风格偏向于传统的古典美。

其作品以情感的内敛和审美的典雅为特点,注重意境的营造。

例如,郭沫若的《丰乳肥臀》以优美的辞章和史诗般的叙事手法,将人物的命运与社会背景相结合,体现了作者深沉的思考与洞察力。

而海派则更加注重现实主义的表现手法,以真实和生动的细节刻画人物形象和社会背景。

他们以直白而真实的语言描绘社会的丑陋和个体的悲惨遭遇,让读者能够更加直观地感受到作品所要传达的信息。

吴卫萍:沈从文与“京派”“海派”之争沈从文与“京派”“海派”之争吴卫萍一、京派与海派之争1933年10月18日,沈从文在天津《大公报文艺》发表《文学者的态度》,对京、海两地许多作家以“玩票白相”的态度对待文学的风气提出批评。

1933年12月,苏汶在《现代》杂志发表《文人在上海》,就沈从文对于上海文人的观点进行辩驳。

沈从文对苏汶的回应则是其在1934年1月10日发表的颇具“檄文”味道的《论“海派”》。

该文将“海派”定义为“名士才情”与“商业竞卖”的结合。

1934年2月21日又发表了《关于“海派”》。

这些文章在当时文坛引起强烈反响,胡风、徐懋庸、曹聚仁、姚雪垠、祝秀侠等作家纷纷撰文参与论争,“京派”与“海派”问题遂成为1933年末、1934年初文化界最热门的话题。

鲁迅除在1934年2月连续以栾廷石为名发表《“京派”与“海派”》、《北人与南人》等两篇文章外,亦在1935年5月发表了《“京派”和“海派”》一文,根据南北文坛的新动向,指出“京派”和“海派”走向合流的趋向。

真正涉及这场论争的是沈从文的《文学者的态度》、《论“海派”》、《关于“海派”》①和苏汶的《文人在上海》②这四篇文章。

鲁迅后来发表的文章有对两方观点评价和总结的味道。

鲁迅的文章发表后,左翼作家纷纷出来批判,“京派”和“海派”之争也从文学争论变成了与政治“帮闲”有关的社会论争了。

自然,“京派”与“海派”之争至此也就结束了。

二、谈谈沈从文的文章《文学者的态度》。

这篇文章作者以家中“经营厨房的大司务老景”作比,认为文学应当有一种诚实的态度。

作者从一系列事实得出:“过去观念与时代习气皆使从事文学者如票友与白相人。

”当时的文坛是“一群玩票白相文学作家支持着的文坛”。

(玩票:旧指业余演戏白相:方言,游戏、玩耍白相人:方言,无业游民、流氓)。

接着把这些人分为三类:“要成功”的人,“自以为成功”的人,“设计成功”的人。

而“想从这三类作家希望什么纪念碑的作品,真是一种如何愚妄的期待!”文章中,作者没有明确地说“玩票白相”文人就是“海派”。

京派海派政治之争1933年—1934年的京海派之争虽历时一年便草草收兵,但是它向世人展示了北京与上海文化的不同方面,以及由此延伸出来的京派海派文学的不同风格。

20世纪30年代整个中国文坛是由以鲁迅、茅盾为领导的左翼文学所把持,京海派之间的论争也只不过是主流文学之外的另一种声音。

二者之所以有争论,主要是由于文化价值和审美观念的不同引发的。

1933年10月,沈从文在大公报文艺副刊发表论文学者的态度一文,拉开了京海派之战的序幕。

沈从文从“家中大司务老景’”谈起,说“这个大司务明白他份上应明白的事情,尽过他职务上应尽的职责,从而引出了“现在的文学家”,他们“如何把身份行为变得异常的古怪”,实指海派文学。

他同时又指出所谓的“海派”,不单指上海的“文学作家”,也包括北京在内的“一群教授”,他们的创作或授课“对于中国文学理想的伟大作品的产生,事实上便毫无帮助”。

沈从文很显然把京派作家的创作风格视为应该遵循的规范,而反对“海派”作家的浮躁喧哗,“作家的态度”应该“一切规规矩矩”,“着手写作时”,应该“不大在乎读者的毁誉,做得好并不自满骄人,做差了有仍然照着本分继续做下去”。

他觉得“文学家态度的改变”,要以他家大司务为榜样“那大司务处事做人的态度,就正是文学家最是学习的态度”。

海派理论家杜衡(苏汶)在1933年12月上海的现代杂志上撰写文人在上海一文反驳沈从文。

他承认了上海商品经济对文学作品的渗透和影响“新文学界中的‘海派文人’这个名词,其恶意的程度,大概也不下于在评剧界所流行的。

它的涵义方面极多,大概地讲,是有着爱钱,商业化,以至于作品的低劣,人格的卑下这种意味。

”并且进一步解释说这种作用是有原因的,商品经济中文人生活的不稳定性影响到文化心态的不稳定,“文人在上海,上海社会的支持和困难,自然不能不影响到文人,于是在上海的文人,也像其他各种人一样,要钱。

再一层,在上海的文人不容易找副业(也许应该说正业),不但教授没份,甚至再起码的事情都不容易找,于是上海的文人更迫的要钱。