,“干戈”代抗日战争,“延安”代中国共产党。这是用具体的事 物代抽象的事物,是不能换成明喻的。

(2)借喻的本体和喻体之间具有相似性,借代的本体与借体 之间具有相关性。

第四种类型 夸张

1.概念 为了更加突出地表达某一事物或某种思想感情,而故意作明显 扩大或缩小的描写。 2.种类 (1)故意扩大。 例如:几回梦里回延安,双手搂定宝塔山。 (2)明显缩小。 例如:上无片瓦、下无立锥之地的他,只能四处讨饭。 (3)超前想象 3.作用强调、突出事物特征,抒发强烈的思想感情,给人以鲜 明深刻的印象。

3.种类 (1)明喻:本体、喻体同时出现,之间是相似关系。常用 “像”“好比”“如”“仿佛”“宛如”“像……一样(似 的)”等比喻词来标志。 例如:一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面 前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚正像一个画图仪里细 脚伶仃的圆规。 (2)暗喻:本体、喻体同时出现,形式上是相合关系。常 用“是”“成了”“成为”“变为”“就是”等比喻词。

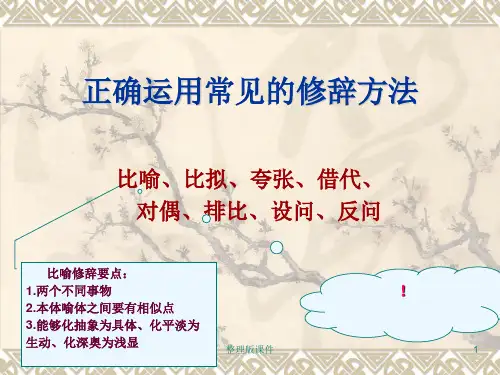

2021高考语文一轮复习 《正确使用常见的修辞手法》专项突破

第一种类型 比喻

1.概念比喻俗称“打比方”,即利用事物间的相似点,将 一事物比作另一事物。一般包括三部分:本体(被比喻物)、 喻体(比喻物)、比喻词(用于本、喻体间标志各类比喻的词 语)。

2.构成原则比喻的原则必须“比异显同”,即本体和喻 体必须是本质不同而又有相似点的东西。

2.种类 (1)部分代整体。 例如:不拿群众一针一线。 (2)具体代抽象。 例如:他高烧三天,一点食物都没沾牙。 (3)特征代本体。 例如:花白胡子便取消了自己的话。 (4)专称代通称。 例如:三个臭皮匠,顶个诸葛亮。

3.作用 以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情。可以引人联想,使表达收到 形象突出、特点鲜明、具体生动的效果。 4.注意点 (1)借体和本体关系密切,借体必须能突出地代表本体,有鲜明的代表 性,让人一听就明白所指称的事物。有时需要在上下文中对借体有所交 代,使读者明白本体是什么。如“我家兄妹很多,已有两个五角星,两枚大 学校徽”,由于“五角星”既可指解放军,也可指铁路工人;“校徽”可 代学生,也可代教师甚至校长,因此,不具有“鲜明的代表性”,会造成歧义。 (2)借体往往带有褒贬色彩,反映人的思想感情,用人物特征做借体时, 要注意褒贬色彩。代表正面人物时,宜用褒义的称号,反之则用人皆厌恶 的事物来代表反面人物。如 “诸葛亮”等做借体,常用来代指正面人物, 而“三只手”等做借体,常用来代指反面人物。