姚姚-地震数值模拟

- 格式:ppt

- 大小:5.12 MB

- 文档页数:76

大尺度地震波的数值模拟与预测地震是地球内部能量释放的一种自然现象,会造成巨大的破坏和人员伤亡。

了解地震波的传播规律以及对其进行准确的模拟与预测对于地震灾害的预防和减轻具有重要意义。

本文将探讨大尺度地震波的数值模拟与预测方法,并分析其在地震灾害管理中的应用。

地震波是地震能量释放后在岩石、土壤和水体中传播所产生的波动,其传播速度和路径受到地质构造和介质性质的影响。

数值模拟地震波传播可以通过在计算机中解析地震方程来实现。

地震方程是描述地震波传播的基本方程,通常采用波动方程形式。

通过在三维空间中离散地震方程,可以得到地震波在不同地点的振幅和传播速度信息,从而实现对地震波传播的模拟。

为了进行大尺度地震波的数值模拟,需要获取大规模的地质结构模型和地震波速度模型。

地质结构模型可以通过地质勘探和地震资料分析得到,用于刻画地下介质的层状结构和性质。

地震波速度模型则是描述地震波在不同介质中传播速度的参数,可以通过地震资料和地震勘探技术获取。

利用这些模型,可以在计算机中建立相应的数值模型,在模拟地震波传播之前对其进行预测。

在进行地震波数值模拟之前,需要进行验证和校准。

验证是指将数值模拟结果与实测资料进行对比,以验证模拟的准确性和可靠性。

校准则是通过调整模拟参数,优化地震波模拟结果,使其与实测资料吻合程度更高。

验证和校准过程的完成可以提高地震波数值模拟的可信度,并为后续的预测工作打下基础。

大尺度地震波的数值模拟可以用于地震灾害管理的多个方面。

首先,通过模拟地震波在不同介质中的传播,可以预测地震造成的破坏范围和程度。

这对于城市规划、建筑设计以及灾害应急管理具有重要意义,可以提前采取相应的措施减轻地震灾害的影响。

其次,模拟地震波传播还可以用于评估地震烈度和地表运动速度,为地震灾害风险评估提供依据。

最后,地震波数值模拟还可以帮助科学家深入研究地震过程和地震发生机理,为地震灾害的原因和规律提供科学依据。

然而,大尺度地震波的数值模拟和预测也面临一些挑战。

数学建模竞赛论文题目:地震预测数学建模姓名:张志鹏学号:12291233 学院:电气工程学院姓名:赵鑫学号:10291033 学院:电气工程学院姓名:张书铭学号:12291232 学院:电气工程学院目录摘要 (3)一、问题重述 (4)二、问题的分析 (4)三、建模过程 (5)问题1:地震时间预测 (5)1、问题假设 (5)2、参数定义 (6)3、求解 (6)问题2:地震地点预测 (7)1、问题假设: (7)2、参数定义 (8)3、求解过程: (8)四、模型的评价与改进 (12)参考文献 (13)摘要大地振动是地震最直观、最普遍的表现。

在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸。

在大陆地区发生的强烈地震,会引发滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。

对人们的生产生活成巨大影响,严重威胁人们的生命和财产安全,所以,对地震的预测是十分必要的。

本文根据从1900年以来中国发生的八级以上地震的时间和地点分析,利用合理的数学建模方法,对下一次中国可能发生的八级以上地震的和时间和地点进行合理的预测。

建模方法分为对于时间的预测和地点的预测两个方面。

问题1:对于时间的预测采用的方法为指数平滑法,它是通过计算指数平滑值,配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。

其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。

问题2:对于地点的预测根据长久的数据表明,八级以上地震主要发生在东经70°——110°,北纬20°——50°这个范围内,据此将整个地震带划分为100个区域,按顺序进行编号。

建立时间与地震区域编号的数学模型,利用线性回归的方法对下次地震地点预测。

关键词:地震,预测,数学建模,指数平滑法,线性回归一、问题重述地震预报问题,大地震的破坏性是众所周知的,为了减少大地震带来的灾难,人们提出了各种预报地震的方法,以求减少大地震产生的破坏。

本赛题请大家用数学建模的方式预报下一次大地震发生的时间和地点。

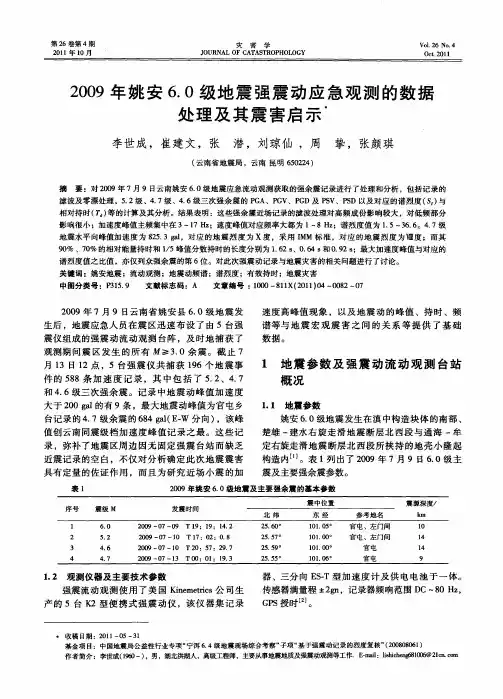

基于多道震源破裂动力学模型的大地震数值模拟方法研究地震是自然灾害中最为致命的一种,它的来临往往无法预测,对人类和自然界造成重大的损失。

为了更好地了解地震的发生机理和预测其可能性,科学家们一直在开展地震数值模拟的研究,并且利用现代计算机技术不断改进该项工作。

本文将探讨基于多道震源破裂动力学模型的大地震数值模拟方法研究。

一、多道震源破裂动力学模型由于地震破裂过程的非线性和复杂性,在数值模拟中需要采用动力学模型来模拟地震的发生和演化过程。

而多道震源破裂动力学模型正是一种用于模拟地震破裂动力学过程的数值方法。

该模型是基于地球物理学研究成果和计算机模拟技术的结合,旨在模拟地震破裂过程中的断层运动、地表变形和地震波传播等现象。

多道震源破裂动力学模型采用的是弹性力学理论,通过求解弹性波动方程和动量方程,模拟地震破裂场景中断层的破裂、滑动和变形过程。

该模型考虑到了地震场景中多个断层共同作用的情况,可以模拟地震破裂区域的地表位移、应力和速度等参数的变化。

同时,该模型还可以进行地震波传播和区域震级的预测。

二、大地震数值模拟方法在基于多道震源破裂动力学模型的大地震数值模拟中,需要通过计算机程序对地震破裂场景进行模拟。

具体来说,数值模拟方法可以分为以下几个步骤:1. 收集地震数据:通过地震监测台网获取地震发生时的震源参数、震级大小和地震波数据等信息,为后续模拟提供基本数据。

2. 建立地震模型:将收集到的地震数据以及相关的地质资料进行处理,建立地震模型,包括地震破裂区域的形态、长度和宽度等参数。

3. 设定边界条件:为了保证数值计算的可行性和精确性,还需要对仿真区域进行边界条件的设置,包括地震波来自何处、边界的衰减系数等。

4. 进行数值计算:根据多道震源破裂动力学模型,对建立好的地震模型进行数值计算,求解地震波传播过程中的位移、速度和应力等参数。

5. 分析结果:通过数值计算的结果,进一步分析地震波传播的规律和区域震级等参数,为地震预测提供参考依据。

基于MATLAB的地震正演模型实现贾跃玮(中国地质大学(北京) 北京100083)摘 要 人工合成地震正演模型是进行三维模型计算的基础。

针对地震勘探的原理,本文运用MATLAB强大数学计算和图像可视化功能,对一个三层介质模型制作了人工合成地震记录。

文章首先说明了地震记录形成的物理机制,然后介绍了地质模型的构造及参数选择,最后针对该具体地质模型制作了合成地震记录。

关键词 地震;MATLAB;正演0引 言 地震勘探就是利用地下介质弹性和密度的差异,通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应,推断地下岩层的性质和形态的地球物理方法。

地震勘探是钻探前勘测石油与天然气资源的重要手段,在煤田和工程地质勘查、区域地质研究和地壳研究等方面,也得到广泛应用。

人工合成二维地震模型记录是各种复杂地震模型正演计算的基础,是对地震勘探经典理论的忠实实现。

在实际工作中,针对具体地质构造进行二维地震模拟能够有效帮助地球物理工作者在地震剖面上识别各种地质现象。

MATLAB环境集编程、画图于一体,特别适合人工合成地震记录的快速实现。

因此,我们在MATLAB环境下设计了一个三层地质模型,并对该模型模拟了地震记录,旨在可视化地观察地震波场记录特征并验证地震褶积模型。

1地震记录形成的物理机制在地震记录上看到的波形是地震子波叠加的结果,从地下许多反射界面发生反射时形成的地震子波,振幅大小决定于反射界面反射系数的绝对值,极性的正负决定于反射系数的正负,到达时间的先后取决于界面深度和覆盖层的波速。

若地震子波波形用S(t)表示,反射系数是双程垂直反射旅行时t的函数,用R(t)表示,地震记录f(t)形成的物理过程在数学上就可表示为:f(t)=S(t)3R(t)=∫0T S(τ)R(t-τ)dτ地震子波和反射系数资料常常不易取得,因此计算时常做这样一些假设:(1)地质模型的建立是来自大量观察实际地质结构的经验性归纳总结。

(2)为了模型建立和计算过程中突出理论数值,去除了一些干扰因素,对一切衰减、噪声都不进行考虑。

地震波数值模拟与分析地震波是地震活动中最重要的研究对象之一。

而地震波数值模拟和分析则是地震学领域中的重要研究方向之一。

在地震波数值模拟和分析的过程中,人们可以通过计算机模拟地震波的传播过程,并从中获取有关地震特征及其引起的地表破坏和建筑物结构变形等各种信息。

这对于地震灾害的预防、预测和减轻有着重要的意义。

地震波的数值模拟方法主要有有限差分法、有限元法、边界元法和谱元法等。

其中,有限差分法是目前地震波数值模拟中应用最为广泛的一种方法。

有限差分法在解决非线性、多维度和非静态问题方面表现尤为出色。

其基本思想是将地震波场离散成网格,并利用二阶精度差分公式计算各个时刻在网格点处的地震波场值。

有限差分法的优点在于精度高、计算速度快,同时可以对复杂地质构造及其他复杂条件进行模拟分析。

地震波的数值分析方法主要有PTA和TFI等。

其中,PTA是计算地震波传播中频谱组成的一种方法。

PTA方法基于傅里叶变换,将地震波在频域中进行分析,主要考虑波振幅和频率之间的关系。

通过对地震波的频谱进行分析,可以得出波传播路径、应变速率及层间的速度等信息。

而TFI则是通过时间域内的雷克子波分析地震波的能量分布,从而得出地表加速度和地震破坏信息。

当我们研究地震波数值模拟的同时,还要重视地震波分析的意义。

地震波的分析能够帮助我们对地震发生的原因、机制及它们对地表的影响进行研究。

同时,地震波分析也可以帮助我们评估地震对建筑物和基础设施的破坏。

这项工作通常涉及结构动力学模拟、震害评估、震害预测等研究领域。

此外,通过地震波分析,我们也可以了解地震所带来的生态影响和异常现象(如水波、地陷等)。

在地震波数值模拟和分析过程中,实际数据采集十分必要。

地震数据采集主要分为地震观测和近场强动观测两种方法。

地震观测是通过装置地震仪器等方法获得的数据。

而近场强动观测则是通过现场安装观测设备,获取地震波传播的信息。

同时,人工模拟地震波也是一种可行的方法,但其对于地震波的形态和波速等方面需进行较为精确的估计。

二维地震勘探技术在青海省八宝山地区页岩气勘探中的应用摘要:为查明青海省八宝山地区页岩气目的层的空间展布和形态,在该地区通过开展二维地震勘探工作,研究了八宝山盆地的结构、区域构造样式、地层层序,三叠系八宝山组泥页岩的分布特征、埋藏深度、地层厚度以及与其有关的构造格架、构造发育史等。

结果表明:八宝山地区地覆构造展布为两个构造层系,中三叠系以下为早期的挤压构造结构,中三叠系以上为后期的沉积盆地,页岩气勘探有利层段为地震强反射同相轴连续段。

可见二维地震勘探技术在八宝山盆地页岩气甜点区预测中能够取得较好的应用效果。

关键词:八宝山盆地;二维地震勘探技术;页岩气勘探;泥页岩近年来,继美国在页岩气勘探开发方面取得了突破后,中国在焦石坝、威远气田等的志留系(龙马溪组)、寒武系(九老洞组)等海相沉积页岩气也进入了大量钻探开采期[1]。

青海八宝山地区页岩气勘查始于2014年,主要针对三叠系八宝山组暗色岩段进行评价。

在八宝山地区通过开展二维地震勘探和广域电磁法工作,查明了八宝山盆地的结构、区域构造样式、地层层序,了解了泥页岩的分布特征、埋藏深度、空间展布以及与其有关的构造格架、构造发育复杂程度、性质、延伸等情况,并预测了页岩气甜点区[2-3],为下步页岩气压裂工作提供了依据。

1 八宝山地区地质条件研究区山系属东昆仑布尔汗布达山系,海拔一般4000~5200m,比高600~1200m,山脉走向近东西向,整体地形北高南低。

研究区内季节性河流以西南、北东向为主,一年大部分时间均有流水,每年五、六月份冰雪融化,河谷内还有大量的溶冰水。

1.1 构造特征研究区位于东昆仑东段、昆中及昆南断裂之间,构造线方向以近东西向为主,全区分为东西两个坳陷及中部隆起区,其中东部坳陷分为南北向两个凹陷。

断裂构造主要发育在研究区南北两侧,元古界老地层与侏罗系、三叠系呈断层接触,断层性质皆为逆断层。

1.2 地层特征研究区内地层主要出露中-晚元古代、三叠纪、侏罗纪、新近纪及第四纪地层。

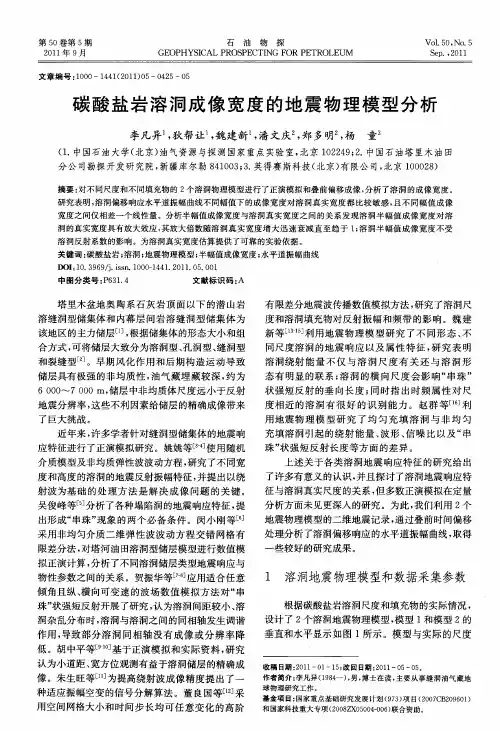

·采集技术·基于地震数据处理的三维地震观测系统设计——泌阳凹陷南部陡坡带三维地震观测系统设计实例刘学伟① 尹军杰① 王德志② 贾烈明②(①中国地质大学·北京;②中国石化集团公司河南油田分公司地调处)摘 要刘学伟,尹军杰,王德志,贾烈明.基于地震数据处理的三维地震观测系统设计——泌阳凹陷南部陡坡带三维地震观测系统设计实例.石油地球物理勘探,2004,39(4):375~380,387为查明泌阳凹陷南部陡坡带内边界大断裂的位置及断裂带的内幕结构,本文针对该区的地震地质条件,从静校正、速度分析、三维DM O和偏移等四项关键处理环节对原始地震数据的要求出发,设计了三维地震观测系统。

在权衡各项处理要求和工作效率情况下,确定了每一排列片线数、满覆盖测线长度、面元尺度、纵横向覆盖次数及排列类型。

应用结果表明,采用上述观测方法所获得的地震资料质量较原资料有明显的改善,断裂位置成像清晰,目的层及其以上各反射层特征清晰可靠,分辨率和信噪比均有提高,基本达到了预期的效果。

关键词 观测系统设计 三维地震 断裂带勘探引 言工区概况南襄盆地是叠置在秦岭褶皱带之上的一个中新生代断陷盆地,泌阳凹陷是南襄盆地内发育的一个次级小型山间断陷。

泌阳凹陷的主要勘探目的层为下第三系核桃园组,其中核三段为主要的生油层段和目的层,核二段和大仓房组上部为次要的生油层段和目的层。

表层地震地质条件工区由南向北地表类型为山体段—山前丘陵—小丘陵—三夹河—平原(农田)。

北部多为平坦的农田,但也有少量的岗地,向南是三夹河冲积区,三夹河以南山前带地形起伏加大,并进入基岩出露区,高差为100m左右。

地表起伏变化影响潜水面深度的变化。

深层地震地质条件南部陡坡带是泌阳凹陷南缘与山体相接的断裂带,主断面倾角约为45°,地表有基岩出露,下盘为基岩,上盘是以上第三系为主的沉积地层,靠近物源,砂体较厚、岩石颗粒较粗,大、小断裂发育,有多组反射波,断面成像不清,核三段下部以下反射信噪比低。