古汉语中的词类活用现象

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:6

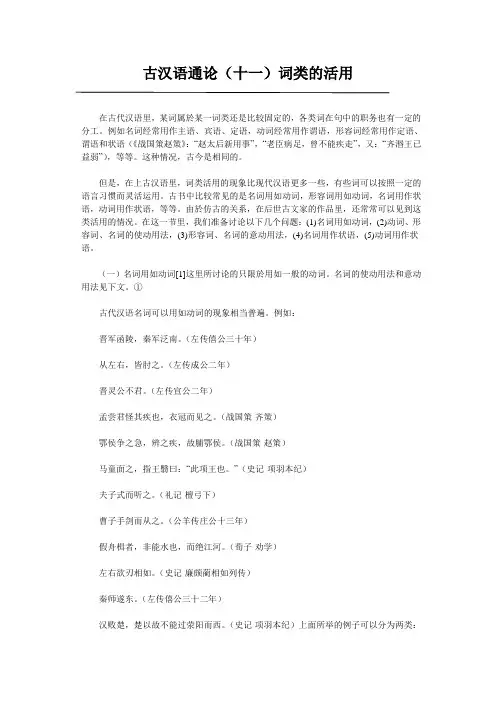

古汉语通论(十一)词类的活用在古代汉语里,某词属於某一词类还是比较固定的,各类词在句中的职务也有一定的分工。

例如名词经常用作主语、宾语、定语,动词经常用作谓语,形容词经常用作定语、谓语和状语(《战国策赵策》:“赵太后新用事”,“老臣病足,曾不能疾走”,又:“齐湣王已益弱”),等等。

这种情况,古今是相同的。

但是,在上古汉语里,词类活用的现象比现代汉语更多一些,有些词可以按照一定的语言习惯而灵活运用。

古书中比较常见的是名词用如动词,形容词用如动词,名词用作状语,动词用作状语,等等。

由於仿古的关系,在后世古文家的作品里,还常常可以见到这类活用的情况。

在这一节里,我们准备讨论以下几个问题:(1)名词用如动词,(2)动词、形容词、名词的使动用法,(3)形容词、名词的意动用法,(4)名词用作状语,(5)动词用作状语。

(一)名词用如动词[1]这里所讨论的只限於用如一般的动词。

名词的使动用法和意动用法见下文。

①古代汉语名词可以用如动词的现象相当普遍。

例如:晋军函陵,秦军泛南。

(左传僖公三十年)从左右,皆肘之。

(左传成公二年)晋灵公不君。

(左传宣公二年)孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

(战国策·齐策)鄂侯争之急,辨之疾,故脯鄂侯。

(战国策·赵策)马童面之,指王翳曰:“此项王也。

”(史记·项羽本纪)夫子式而听之。

(礼记·檀弓下)曹子手剑而从之。

(公羊传庄公十三年)假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(荀子·劝学)左右欲刃相如。

(史记·廉颇蔺相如列传)秦师遂东。

(左传僖公三十二年)汉败楚,楚以故不能过荥阳而西。

(史记·项羽本纪)上面所举的例子可以分为两类:前九个例子是普通名词用如动词,后两个例子是方位名词用如动词。

我们怎能知道某一名词用如动词呢?这是由上下文决定的。

我们鉴别某一名词是不是用如动词,须要从整个句子的意思来考虑,同时还要注意它在句中的地位,以及它前后有哪些词类的词和它相结合,跟它构成什么样的句法关系[1]这些,同样适用於观察名词在句中是否用如使动或意动,见下文。

古汉语词类活用简析

古汉语词类活用是指古汉语词汇在语境中的不同使用方式和功能。

古汉语词类活用的形式丰富多样,包括词类的相互转换、派生和屈折等。

一、名词

古汉语的名词活用主要表现在:

1.名词的转义:名词可以通过转义获得新的词义和功能。

“义”原指义理,后来转义为义行,表示行为;“阴”原指山的北面,后来转义为推翻正统的反动势力。

2.名词作为动词使用:名词可以通过屈折和派生形成动词。

“目”原指眼睛的动作,后来转化为注视、看望的意思;“鼓”原指用手指碰打,后来转化为振奋、鼓动的意思。

4.名词作为副词使用:名词可以通过派生形成副词。

“甚”原指深远的意思,后来转化为很、非常的副词。

1.动词的屈折和派生:动词可以通过屈折和派生形成不同的时态和语态。

“来”原指向前走,经过屈折后可以表示过去的动作,派生后可以表示未来的动作。

2.动词的复合:动词可以通过合成形成复合动词,表示复杂的动作或状态。

“飞驰”由“飞”和“驰”两个动词合成,表示快速奔驰的动作。

1.形容词的派生:形容词可以通过派生形成不同的词义和功能。

“新”原指年轻的意思,后来转义为新鲜、陌生的意思。

3.形容词的屈折:形容词可以通过屈折形成不同的程度和时态。

“美”可以屈折为“美丽”表示程度的增强,“美国”表示时态的变化。

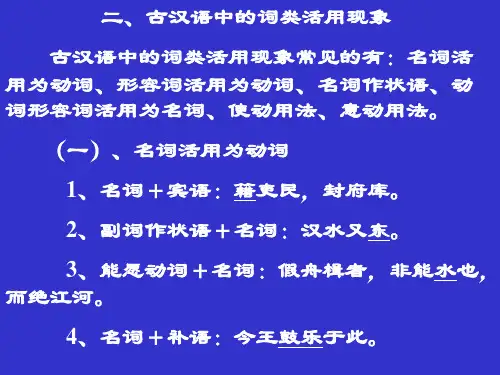

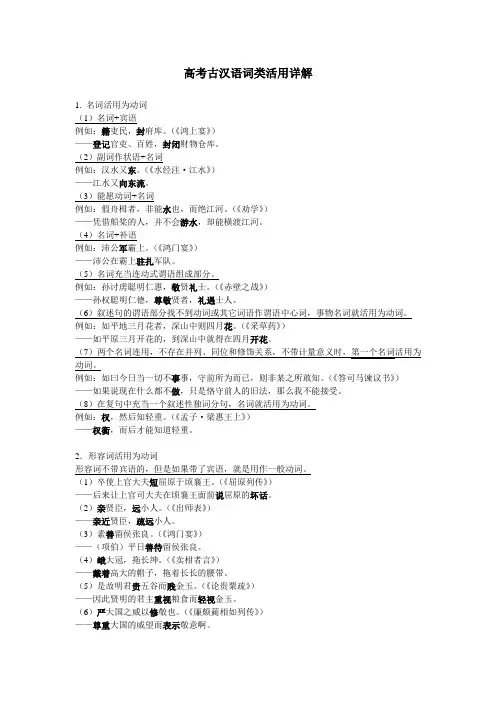

高考古汉语词类活用详解1. 名词活用为动词(1)名词+宾语例如:籍吏民,封府库。

(《鸿上宴》)——登记官吏、百姓,封闭财物仓库。

(2)副词作状语+名词例如:汉水又东。

(《水经注·江水》)——江水又向东流。

(3)能愿动词+名词例如:假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(《劝学》)——凭借船桨的人,并不会游水,却能横渡江河。

(4)名词+补语例如:沛公军霸上。

(《鸿门宴》)——沛公在霸上驻扎军队。

(5)名词充当连动式谓语组成部分。

例如:孙讨虏聪明仁惠,敬贤礼士。

(《赤壁之战》)——孙权聪明仁德,尊敬贤者,礼遇士人。

(6)叙述句的谓语部分找不到动词或其它词语作谓语中心词,事物名词就活用为动词。

例如:如平地三月花者,深山中则四月花。

(《采草药》)——如平原三月开花的,到深山中就得在四月开花。

(7)两个名词连用,不存在并列、同位和修饰关系,不带计量意义时,第一个名词活用为动词。

例如:如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

(《答司马谏议书》)——如果说现在什么都不做,只是恪守前人的旧法,那么我不能接受。

(8)在复句中充当一个叙述性独词分句,名词就活用为动词。

例如:权,然后知轻重。

(《孟子·梁惠王上》)——权衡,而后才能知道轻重。

2.形容词活用为动词形容词不带宾语的,但是如果带了宾语,就是用作一般动词。

(1)卒使上官大夫短屈原于顷襄王。

(《屈原列传》)——后来让上官司大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。

(2)亲贤臣,远小人。

(《出师表》)——亲近贤臣,疏远小人。

(3)素善留侯张良。

(《鸿门宴》)——(项伯)平日善待留侯张良。

(4)峨大冠,拖长绅。

(《卖柑者言》)——戴着高大的帽子,拖着长长的腰带。

(5)是故明君贵五谷而贱金玉。

(《论贵粟疏》)——因此贤明的君主重视粮食而轻视金玉。

(6)严大国之威以修敬也。

(《廉颇蔺相如列传》)——尊重大国的威望而表示敬意啊。

3.动词、形容词活用为名词动词活用为名词,即这个动词在句子中具的明显的表示人与事物的意义。

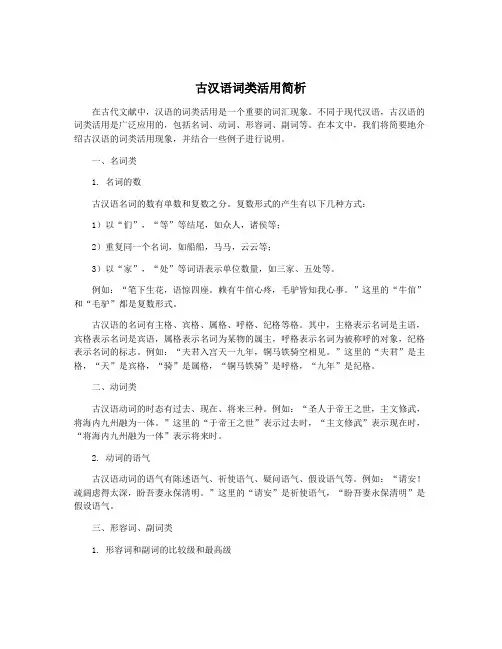

古汉语词类活用简析在古代文献中,汉语的词类活用是一个重要的词汇现象。

不同于现代汉语,古汉语的词类活用是广泛应用的,包括名词、动词、形容词、副词等。

在本文中,我们将简要地介绍古汉语的词类活用现象,并结合一些例子进行说明。

一、名词类1. 名词的数古汉语名词的数有单数和复数之分。

复数形式的产生有以下几种方式:1)以“们”,“等”等结尾,如众人,诸侯等;2)重复同一个名词,如船船,马马,云云等;3)以“家”,“处”等词语表示单位数量,如三家、五处等。

例如:“笔下生花,语惊四座。

赖有牛倌心疼,毛驴皆知我心事。

”这里的“牛倌”和“毛驴”都是复数形式。

古汉语的名词有主格、宾格、属格、呼格、纪格等格。

其中,主格表示名词是主语,宾格表示名词是宾语,属格表示名词为某物的属主,呼格表示名词为被称呼的对象,纪格表示名词的标志。

例如:“夫君入宫天一九年,铜马铁骑空相见。

”这里的“夫君”是主格,“天”是宾格,“骑”是属格,“铜马铁骑”是呼格,“九年”是纪格。

二、动词类古汉语动词的时态有过去、现在、将来三种。

例如:“圣人于帝王之世,主文修武,将海内九州融为一体。

”这里的“于帝王之世”表示过去时,“主文修武”表示现在时,“将海内九州融为一体”表示将来时。

2. 动词的语气古汉语动词的语气有陈述语气、祈使语气、疑问语气、假设语气等。

例如:“请安!疏阔虑得太深,盼吾妻永保清明。

”这里的“请安”是祈使语气,“盼吾妻永保清明”是假设语气。

三、形容词、副词类1. 形容词和副词的比较级和最高级古汉语形容词和副词的比较级和最高级的构成方式与现代汉语相似,一般在词尾加上“于”、“之”的后缀来构成。

例如:“楚王好为长鲸,将千里馀余。

虽有剧波亦不沉,猖珵可餐,不可制伏者也。

”这里的“长”是比较级,“最”是最高级。

古汉语形容词和副词的程度有“甚”的方式。

例如:“甚矣吾衰!”这里的“甚”表示非常,相当于现代汉语中的“很”。

综上所述,古汉语的词类活用现象非常丰富,是研究古代汉语语法的重要内容之一。

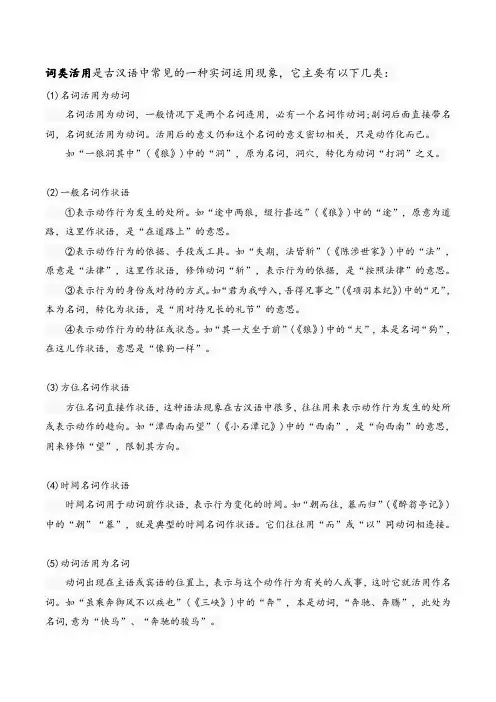

词类活用是古汉语中常见的一种实词运用现象,它主要有以下几类:(1)名词活用为动词名词活用为动词,一般情况下是两个名词连用,必有一个名词作动词;副词后面直接带名词,名词就活用为动词。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化而已。

如“一狼洞其中”(《狼》)中的“洞”,原为名词,洞穴,转化为动词“打洞”之义。

(2)一般名词作状语①表示动作行为发生的处所。

如“途中两狼,缀行甚远”(《狼》)中的“途”,原意为道路,这里作状语,是“在道路上”的意思。

②表示动作行为的依据、手段或工具。

如“失期,法皆斩”(《陈涉世家》)中的“法”,原意是“法律”,这里作状语,修饰动词“斩”,表示行为的依据,是“按照法律”的意思。

③表示行为的身份或对待的方式。

如“君为我呼入,吾得兄事之”(《项羽本纪》)中的“兄”,本为名词,转化为状语,是“用对待兄长的礼节”的意思。

④表示动作行为的特征或状态。

如“其一犬坐于前”(《狼》)中的“犬”,本是名词“狗”,在这儿作状语,意思是“像狗一样”。

(3)方位名词作状语方位名词直接作状语,这种语法现象在古汉语中很多,往往用来表示动作行为发生的处所或表示动作的趋向。

如“潭西南而望”(《小石潭记》)中的“西南”,是“向西南”的意思,用来修饰“望”,限制其方向。

(4)时间名词作状语时间名词用于动词前作状语,表示行为变化的时间。

如“朝而往,暮而归”(《醉翁亭记》)中的“朝”“暮”,就是典型的时间名词作状语。

它们往往用“而”或“以”同动词相连接。

(5)动词活用为名词动词出现在主语或宾语的位置上,表示与这个动作行为有关的人或事,这时它就活用作名词。

如“虽乘奔御风不以疾也”(《三峡》)中的“奔”,本是动词,“奔驰、奔腾”,此处为名词,意为“快马”、“奔驰的骏马”。

(6)形容词活用为名词在句子中,形容词如果处于主语或宾语的位置,具有明显的表示人或身份的特征和意义,形容词就转化为名词。

如“无鲜肥滋味之享”(《送东阳马生序》)中的“鲜肥”,就是形容词转化为名词,作“新鲜肥美的东西”讲。

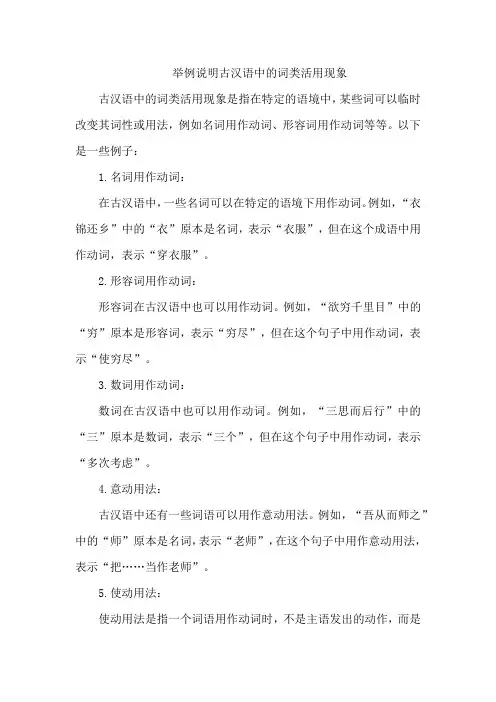

举例说明古汉语中的词类活用现象

古汉语中的词类活用现象是指在特定的语境中,某些词可以临时改变其词性或用法,例如名词用作动词、形容词用作动词等等。

以下是一些例子:

1.名词用作动词:

在古汉语中,一些名词可以在特定的语境下用作动词。

例如,“衣锦还乡”中的“衣”原本是名词,表示“衣服”,但在这个成语中用作动词,表示“穿衣服”。

2.形容词用作动词:

形容词在古汉语中也可以用作动词。

例如,“欲穷千里目”中的“穷”原本是形容词,表示“穷尽”,但在这个句子中用作动词,表示“使穷尽”。

3.数词用作动词:

数词在古汉语中也可以用作动词。

例如,“三思而后行”中的“三”原本是数词,表示“三个”,但在这个句子中用作动词,表示“多次考虑”。

4.意动用法:

古汉语中还有一些词语可以用作意动用法。

例如,“吾从而师之”中的“师”原本是名词,表示“老师”,在这个句子中用作意动用法,表示“把……当作老师”。

5.使动用法:

使动用法是指一个词语用作动词时,不是主语发出的动作,而是

由宾语发出的动作。

例如,“焉用亡郑以陪邻”中的“亡”原本是名词,表示“灭亡”,在这个句子中用作使动用法,表示“使……灭亡”。

以上是一些古汉语中词类活用的例子。

这些用法通常需要根据具体的语境来理解,而且这些用法的出现也增加了古汉语的复杂性和魅力。

古汉语的词类活用以下“三位”、“三动”和词的活用是笔者对常见古汉语词类活用的归纳。

一、“三位”“三位”指词在句中的位置,主要有名词用作状语、动词用作状语、介宾短语作补语译作状语。

1.名词用作状语(1)表示比喻。

猿人立而啼。

(《左传庄公八年》)天下云集而响应,赢粮而景从。

(《过秦论》)狐鸣呼曰:“大楚兴,陈涉王。

”(《史记?陈涉世家》)这里的“人、云、景、狐”都是名词,译作“像人、像云、像影、像狐”,在句中作状语,这种用法,修辞的意味非常浓厚。

(2)表示对人的态度。

彼秦者,……虏使其民。

(《战国策?赵策》)今而后知君之犬马畜及(《孟子?万章下》)君为我呼入,吾得兄事之(《史记?项羽本纪》)(3)表示处所或工具。

舜勤於民事而野死。

(《国语?鲁语》)童子隅坐而执烛。

(《李记?檀弓上》)夫以秦王之威,而相如廷叱之。

(《史记?廉颇蔺相如列传》) 秦王车裂商君以徇。

(《史记?商君列传》)群臣后应者,臣请剑斩之(《汉书?霍光传》)(4)表示时间。

五月辛丑,大叔出奔共。

(《左传隐公元年》)夜追而出。

(《左传僖公三十年》)长驱到齐,晨而求见。

(《左传僖公三十年》)2.动词用作状语用作状语的动词只限于不及物动词。

广……杀其二人,生得一人,果匈奴射雕者也。

(《史记?李将军列传》)争割地而赂秦。

(《过秦论》)动词用作状语之后,用“而”字或“以”字和动词谓语连接,这种情况比较多。

例如:坐而假寐。

(《左传宣公二年》)子路拱而立。

(《论语?微子》)箕踞以为。

(《战国策?燕策》)动词或动宾词组用作状语,在词序上和连动式一样,在意思上和连动式不同,连动式一般表示一先一后的行为,不分主次。

动词或动宾词组用作状语,是修饰动词谓语的,有主有次。

3.介宾短语作补语译作状语(例略)二、“三动”三动是指词的使动用法、意动用法和被动用法。

1.动词、形容词、名词的使动用法(1)动词的使动用法:“庄公寤生,惊姜氏。

”这不是说庄公本人吃惊,而是庄公使姜氏吃惊。

词类活用是古汉语中常见的一种实词运用现象,它主要有以下几类:(1)名词活用为动词名词活用为动词,一般情况下是两个名词连用,必有一个名词作动词;副词后面直接带名词,名词就活用为动词。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化而已。

如"一狼洞其中"(《狼》)中的"洞",原为名词,洞穴,转化为动词"打洞"之义。

(2)一般名词作状语①表示动作行为发生的处所。

如"途中两狼,缀行甚远"(《狼》)中的"途",原意为道路,这里作状语,是"在道路上"的意思。

②表示动作行为的依据、手段或工具。

如"失期,法皆斩"(《陈涉世家》)中的"法",原意是"法律",这里作状语,修饰动词"斩",表示行为的依据,是"按照法律"的意思。

③表示行为的身份或对待的方式。

如"君为我呼入,吾得兄事之"(《项羽本纪》)中的"兄",本为名词,转化为状语,是"用对待兄长的礼节"的意思。

④表示动作行为的特征或状态。

如"其一犬坐于前"(《狼》)中的"犬",本是名词"狗",在这儿作状语,意思是"像狗一样"。

(3)方位名词作状语方位名词直接作状语,这种语法现象在古汉语中很多,往往用来表示动作行为发生的处所或表示动作的趋向。

如"潭西南而望"(《小石潭记》)中的"西南",是"向西南"的意思,用来修饰"望",限制其方向。

(4)时间名词作状语时间名词用于动词前作状语,表示行为变化的时间。

如"朝而往,暮而归"(《醉翁亭记》)中的"朝""暮",就是典型的时间名词作状语。

文言文中的词类活用1)名词活用为一般动词,在古代汉语中是比较普遍的现象。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,其活用的语境主要有:①名词+名词,非并列修饰关系,且无谓语,一般前一个名词做动词。

例:晋军函陵。

(驻军)《烛之武退秦师》②名词+代词,这时名词一般活用为动词。

例:人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

(说出)《口技》③副词(能愿动词)+名词,这时名词活用为动词。

例:云青青兮欲雨。

(下雨)《梦游天姥吟留别》④名词用"而"、"则"与动词或动词性短语相连接,名词活用为动词。

例:衣冠而见之。

(穿上衣服,戴上帽子)《冯谖客孟尝君》⑤古代汉语不仅普通名词能活用为动词,方位名词也常常活用作动词。

例:下江陵,顺流而东也。

(攻下;向东进军)(《前赤壁赋》)2)名词活用为使动词名词用作使动词,是指这个名词带了宾语,并且使宾语所代表的人或事物变成这个名词所代表的人或事物。

例:先生之恩,生死而肉骨也。

(使死人复生,使白骨长肉)《中山狼传》例:元济于城上请罪,进诚梯而下之。

(使……下)《李济雪夜入蔡州》3)名词活用为意动词名词的意动用法就是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。

例:邑人奇之,稍稍宾客其父。

(把……当做宾客)《伤仲永》例:吾数击杀响马贼,夺其物,故仇我。

(把……当做仇人)《大铁锥传》4)名词活用作状语在现代汉语中,一般只有时间名词才能直接用作状语,普通名词直接作状语的很少见。

而在古代汉语中,不但时间名词可以作状语,普通名词作状语的现象也极为常见,很值得我们注意。

普通名词用作状语普通名词直接用于动词前作状语,所起的作用是多种多样的,有的还具有比较浓厚的修辞色彩。

常见的可以分为以下几种情况:①表示动作行为发生的处所。

例:道遇水,定伯令鬼先渡。

(在路上)《宋定伯捉鬼》例:夫以秦王之威,而相如廷叱之。

(在朝廷上)《廉颇蔺相如列传》②表示动作行为的依据、手段或工具。

古文中词性变化在古代汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯而灵活运用,甲类词临时具备了乙类词的语法特点,并临时作乙类词用,这种现象叫词类活用。

文言文中比较常见的词类活用的类型有:名词活用为动词,形容词活用为动词,名词用作状语,动词、形容词活用为名词,使动用法,意动用法。

一、名词活用为一般动词一判断方法在汉语中,名词不能带宾语,只有动词能带宾语与介宾补语,如果名词带宾语了,说明它临时具有动词的性质,就是词类活用。

所以,如果名词后紧接代词或处所名词.介宾短语,即可判断它是活用成了动词;同理,如果两个名词连用,二者之间既非并列关系,也非修饰关系,其中必有一个活用成了动词;又因为能愿动词只能修饰动词,所以,如果名词前紧接能愿动词时,即可判断它是活用成了动词。

二活用形式1.名词十名词(组成主谓结构、动宾结构或动补结构,其中一个名词用作动词。

前一个名词用作动词,属于动宾结构、动补结构;后一个名词作动词的,属于主谓结构)例1 舍相如广成传舍(舍,安置住宿)(《廉颇蔺相如列传》)例2 晋军函陵(军,驻扎.驻军)(《烛之武退秦师》)分析例1中“舍”本是名词,用在宾语“相如”前,活用为动词,是“安置(相如)住宿”的意思,“舍相如”是动宾结构;例2中“军”本是名词,用“函陵”前,活用为动词,是“驻扎”的意思,“军函陵”是动补结构。

2.副词作状语十名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例3 然皆祖屈原之从容辞令(祖,效法.模仿)(《屈原列传》)例4 然而不王者,未之有也(王,称王,此处指统一天下)(《寡人之于国也》)分析例3中“祖”本是名词,这里用在副词“皆”后,活用为动词,是“效法.模仿”的意思。

例4中“王”本是名词,这里用在副词“不”后,活用为动词,是“称王,此处指统一天下”的意思。

3.能愿动词+名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例5 左右欲刃相如(忍,用刀杀)(《廉颇蔺相如列传》)例6 假舟楫者,非能水也(水,游水.游泳)(《劝学》)分析例5中“刃”本是名词,这里用在能愿动词“欲”之后,宾语“相如”之前,活用为动词,含有“杀”的意思,“欲刃相如”就是“想用刀杀掉相如”的意思。

词类的活用在古代汉语里,一般说来,名词、动词、形容词等词类各有其分工。

名词一般作主语、宾语、定语;动词一般作谓语;形容词一般作定语、谓语、状语(如“赵太后新.用事”,“老臣病足,曾不能疾.走。

”)这种情况,在古今一般是相同的。

但是,在上古汉语(先秦散文)里,词类活用的现象很多,比如:名词可以用作动词,形容词用作动词,名词作状语。

今天,我们就来讨论一下词类活用的主要几种情况:(一)、名词作动词古汉语中,名词用作动词的现象相当普遍。

例如:(举例不限于先秦散文)从左右,皆肘.之。

《左传成公二年》(肘,本义为“胳膊肘”,此处指“用肘推”)沛公欲王.关中。

《史记•项羽本纪》(王,本义是“大王”,此处指“称王”。

)晋军.函陵,秦军.氾南。

《左传僖公三十年》(军,本义是“军队”,这里指“进军”)孟尝君怪其疾也,衣冠..而见之。

《战国策•齐策四》(衣冠,本义是“衣、帽”,这里指“穿衣戴帽”)左右欲刃.相如。

《史记•廉颇蔺相如列传》(刃,原义是“锋利的刀口”,这里指“用刀杀”)秦师遂东.。

《左传僖公三十二年》(东,本义为“东方”,这里指“向东进军”)一般说来,代词前面的名词多用作动词(“肘之”),因为代词不受名词修饰;还有一种辨认方法,比如说,肯定了宾语以后,就会知道宾语前面的名词用作动词(“军氾南”,“王关中”)。

作业:找出下列句子中名词用作动词的词,并解释。

1、徐庶见先主,先主器之。

2、驴不胜怒,蹄之。

3、遂许斋五日,舍相如广成传舍。

4、马童面之,指王翳曰:“此项王也。

”5、曹子手剑而从之。

6、假舟楫者,非能水也,而绝江河。

7、五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

8、妪,先大母婢也,乳二世。

9、方其系燕父子以组,函梁君臣之首,意气之盛,可谓壮哉!(二)、动词、形容词、名词的使动用法1、动词的使动用法:顾名思义,就是主语所代表的人物并不施行这个动词所表示.....................的.动作...................。

古汉语词类活用现象详解古汉语词类活用现象详解掌握词类活用的方法首先是对词类活用的概念有清楚的认识,其次要搞清楚各类词的基本用法和活用用法,同时要多作练习——通过套用格式来分析词类活用。

在古代汉语中,某些词在特定的语言环境中改变了它的基本用法,在句中充当其他词类和句子成分,这种临时的灵活运用,就叫词类活用。

一一般的词类活用(一)名词的一般活用1、名词作状语基本结构:名词+动词基本用法:主语+谓语活用用法:状语+谓语①表动作的特征状态赢粮而景从(像影子一样)②表动作的对待方式人皆得以隶使之(像对待奴隶那样)③表动作的凭借工具余自齐安舟行适临汝(用船前往)④表动作的时间一夫夜呼,乱者四应(在夜里)⑤表动作的处所卒廷见相如(在朝廷上)2、名词活用为动词基本结构:名词+名词或代词基本用法:定语+中心语或复指短语活用用法:谓语+宾语①名词+宾语驴不胜怒,蹄之(踢)四美具,二难并(美好的事物)不能容于远近(远近的人)(三)动词的一般活用基本结构:名词或形容词或之、其+动词基本用法:主语+谓语或状语+中心语活用用法:定语+中心语或动词+宾语殚其地之出,竭其庐之入(出产的东西)则其至又加少矣(来到这里的人)(四)数词的活用基本用法:数量词用作定语活用用法:1、活用为动词作谓语六王毕,四海一(统一)2、活用为形容词作定语或谓语余观夫巴陵胜状,在洞庭一湖(全、满)二三其德(主谓倒装)(不专一,不忠诚)3、活用为名词其一犬坐于前(一只狼)二特殊的词类活用(一)名词、动词、形容词的使动用法原式:主语+活用词+宾语翻译式:主语+使+宾语+活用词先生之恩,生死而肉骨也(《中山狼传》)(使……长肉)会盟而谋弱秦(使……减弱)谨拜表以闻(使……知道)(二)名词、形容词的意动用法原式:主语+活用词+宾语翻译式:①名词意动用法:主语+(把)+宾语+当作+活用词②形容词意动用法:主语+(认为)+宾语+活用词吾从而师之(以……为老师)成以其小,劣之(认为……猥劣)(三)动词的为动用法原式:主语+活用词+宾语翻译式:主语+为+宾语+活用词庐陵文天祥自序其诗(《<指南录>后序》)(自己为自己的诗歌作序)三注意事项1、词类活用是古汉语某些词在特定的语言环境中的临时的用法。

文言文词类活用词类活用是指某些词临时改变其基本语法功能去充当其它词类或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。

今天我们就一起来了解一下文言文词类活用吧! 文言文词类活用在古汉语里,某些词,主要是实词,可以按照一定的习惯灵活运用,在语句中临时改变它的功能,即原来的词性。

这种现象就是词类活用,常见的现象有:名词活用为动词,名词作状语,名词、动词、形容词的使动用法,动词活用为名词,形容词活用为动词或名词、动词、形容词的意动用法,数词活用为动词,数词的使动等等。

1、名词活用为一般动词:即这个词本是名词,在语境义中作动词使用。

例如:(1)一狼洞其中(《狼》)中“洞”本是名词,在这里活用为动词“打洞”。

(2)不能名其一处(《口技》)中“名”带宾语“其一处”,活用做动词“说出”。

(3)稍稍宾客其父”(《伤仲永》)中“宾客”原为名词,这里活用为动词,意为“以宾客之礼相待”,可以翻译为“把他的父亲当作宾客招待”。

(意动用法)2、形容词用作动词:原本词性为形容词,由于语言环境的不同词形发生改变充当动词使用。

例如:(1)香远益清(《爱莲说》)中“远”原是形容词,在这里充当“香”的谓语,用作动词,远播之意。

(2)亲贤臣,远小人(《出师表》)中的“亲”“远”都是形容词活用为动词,后面带宾语“贤臣”和“小人”,翻译为“亲近”和“远离”。

(3)苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤(《生于忧患死于安乐》)中“苦”、“劳”、“饿”都是形容词活用作动词,当作“使……苦”,“使……劳”、“使……饿”讲,属于形容词的使动用法。

3、形容词用作名词:原本词性为形容词在具体的语言环境中充当名词使用。

例如:(1)此皆良实(《出师表》)中“良实”原为形容词,在这里充当判断句主语“此”的宾语,活用为名词,善良老实的人之意。

(2)帝感其诚(《愚公移山》)中“诚”原为形容词在这里作动词“感”的宾语,活用为名词,诚心之意。

(3)政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)中“废”原为形容词这里作“兴”的宾语,活用为名词,这里作荒废的事情讲。

古汉语中词类活用现象黑龙江省海伦一中吴秀坤在古代汉语中,主要有四种词可以活用,那就是名词、动词、形容词和数词。

一、名词的活用(一)名词活用为一般动词1、左右欲刃.相如刃用刀杀2、范增数目.项王目用目示意3、假舟楫者,非能水.也,而绝江河水游水4、晋军.函陵,秦军.氾南军驻军(二)名词的意动用法1、草菅..人命草菅:以……为草菅(菅,茅草)2、邑人奇之,稍稍宾客..其父宾客以……为宾客3、侣.鱼虾而友.麋鹿侣友:以……为伴侣以……为朋友4、后人哀之而不鉴.之鉴:以……为鉴(三)名词的使动用法1、先破秦入咸阳者王.之王使……为王2、先生之恩,生死而肉.骨也肉使……长肉3、元济于城上请罪,进城梯而下.之下使……下来4、纵江东父老怜而王.我,我何面目见之王使……为王(四)名词做状语Ⅰ、普通名词作状语1.表示动作行为的方式、情状①常以身翼.蔽沛公《鸿门宴》(项伯)不时用自己的身体像张开翅膀似的遮掩住刘邦②少时,一狼径去,其一犬.坐于前。

蒲松龄《狼》没多久,一只狼干脆走了,另一只狼像狗似的坐在(屠夫)面前。

③潭西南而望,斗.折蛇.行,明灭可见柳宗元《小石潭记》向潭西南望去,(溪流)像北斗七星那样曲折,如游蛇那样蜿蜒,忽隐忽现④天下云.集响.应,赢粮而景.从贾谊《过秦论》天下的人,像云块一样聚集起来,像回声一样听从号令,带着粮食如影随形似的跟从(陈涉)起事2.表示对人或事物的处置态度①吾得兄.事之《鸿门宴》我将像对待兄长一样地款待他②人皆得以隶.使之张溥《五人墓碑记》人人都可以把他们当作仆役来使唤③齐将田忌善而客.待之《史记·孙子吴起列传》齐国大将田忌很赞赏孙膑,像对待客人一样地对待他④彼秦者,弃礼仪而上首功之国也。

权.使其士,虏.使其民《鲁仲连义不帝秦》那个秦国,是抛弃礼仪却崇尚用敌人头颅邀功的国家啊。

(他们)用权术驱谴它的学士,像对待奴仆一样地役使它的百姓3.表示完成动作行为所凭借的工具或采取的方式①狼速去!不然,将杖.杀汝马中锡《中山狼传》狼,快离开!不然,我就用拐杖打死你②箕畚..运于渤海之尾《愚公移山》用箕畚(把土石)运送到渤海边上③黔无驴,有好事者船.载以入。

古汉语中的词类活用现象摘要:在古代汉语中,词类活用是一种普遍的现象。

正确认识它,对我们阅读古籍,特别是理解汉语语法都有重要的意义。

本文就从《左传》、《战国策》、《史记》等上古经典著作中广泛撷取相关例句,并将其细致分类,充分地证明了这种语法现象在古代汉语中使用的普遍性并简要地探索了其中的规律性。

与此同时,本文也对近些年来人们对于词类活用现象的研究做以总结。

关键词:词类活用特殊意念动宾关系词的兼类“词类活用”是古代汉语中一个很突出的现象。

不了解词类活用的道理、不能正确理解和解释被活用词的词义,阅读古文就会遇到困难。

自从马建忠在《马氏文通》中,从词有定类的观念出发,提出了“假借”之名,实际上从理论上解决了古汉语词类活用的问题以后,陈承泽首唱词类活用说至今,凡是古代汉语教材、专著,都辟有专门章节论述词类活用问题。

人们利用这个理论,对一些在特定语言环境中临时改变词性而产生新词义的词语做出正确解释,解决了文言文阅读和注释中的一个大问题。

这些对于词类活用现象的研究所取得的成绩是十分显著的。

但同时也不可避免地出现了一些偏差。

所以近些年来也有很多学者对词类活用中的一些问题提出了异议。

例如,很多人认为目前许多关于古汉语词类活用的研究和文言文的注释中都存在着词类活用范围过宽的现象。

因此,我们必须对词类活用现象加以准确细致的学习和分析,只有这样才能避免在使用和学习中出现偏差甚至错误。

一、绪论在古代汉语里,某个词属于某一词类是比较固定的。

各类词在句子中的职务也有一定的分工。

譬如名词经常在句中作主语、宾语、定语;动词经常用作谓语;而形容词则经常用作定语、状语和谓语。

例如:老臣病足,曾不能疾走。

《战国策·赵策四》许子必种粟而后食乎?《孟子·滕文公上》初,郑武公娶于申,曰武姜。

生莊公及共叔段。

《左传·隐公元年》其中“疾”为形容词,作“走”的状语。

“粟”为名词,作句子的宾语;而第三句中的“生”作句子的谓语,为动词词类。

以上这种情况,古今都是相同的。

但是在上古汉语里,还有一种特殊的语言现象叫做词类活用。

词类活用是古代汉语语法中一个比较重要的特点。

所谓“词类活用”,是指某些词在一定的语言环境里,可以被使用语言的人灵活运用,在句中临时改变了原有的语法特点和意义,而获得了他类词的语法特点,临时充当了别的词类,这类现象叫做词类活用。

①例如:《战国策·邹忌讽齐王纳谏》中的几句话:君美甚,徐公何能及君也。

徐公不若君之美也。

吾妻之美我者,私我也。

“美”字在一般情况下是用作形容词词性,但在某些具体的语言环境中,它可以按照一定的语言习惯而灵活运用。

例如在上面几句里,第一句的“美”是形容词,第二句的“美”是用为名词,而第三句的“美”则用为动词。

其中后两个“美”就是词的活用。

二、具体分类由于人们的理解不同,因而对于词类活用的具体分类也有所不同。

各家都有自己的分类标准。

按照李新魁在《汉语文言语法》一书中的观点,我们可以以是否需要加上“特殊意念”来理解某个词这一标准来将古代汉语中的词类活用现象分为一般的活用和特殊的活用。

(一)一般的活用这里所讲的一般活用是指某一类词活用为另一类词之后,它与所涉及的其他成分所构成的语法关系不必加上一种特殊的意念来理解。

具体有:1.名词活用为动词所谓的名词用如动词是一种非常普遍的现象,出现频率很高。

随便一篇古文就会有多处名词活用为动词的现象。

同一个字在同一篇文章中就有多次表示动词意义。

如“王”在《史记·项羽本记》中就有“欲王关中”、“秦地可尽王也”、“先破秦入咸阳者王之”、“纵江东父老怜而王我”等处。

2.代词活用为动词例如:见公卿不为礼,无贵贱,皆汝之。

(《隋书·杨伯丑传》)句中代词“汝”字前有副词“皆”修饰,后带宾语“之”,因此句中的代词“汝”字活用为动词,意为一概用“汝”叫他们。

3.方位词活用为动词在古汉语中有很多像东、西、南、北、上、下、左、右等等这样的方位名词活用为动词。

例如:秦师遂东.。

(《左传·僖公三十二年》汉败楚,楚以故不能过荥阳而西.。

(《史记·项羽本纪》)但是,在这里值得注意的是,我们经常因为错解词义而误作活用。

许多人由于对词的本义和引申义理解不准确,误解其原属词类,而把词的正常用法看作活用。

拿“前”字为例,“前”:《史记·商君列传》:“不自知之前于席也。

”《史记·留侯世家》:“子房前!”两句中的“前”,有时候被释为“方位名词用作动词”。

这是不对的。

因为“前”金文作肯字,从止从舟,像人足在船上,表示前进。

《说文·止部》中说:“不行而进谓之前。

”许慎虽然误将足趾的“止”解为“停止”、“不行”之义,但也指出了“前”的基本意义为“进”。

《广雅·释诂》对“前”的意义解释的非常明确。

“前,进也。

”因此,“前进”乃“前”的本义,是古代的常用义。

例如《左传·昭公元年》:“二执戈者前矣”。

《庄子·盗跖》:“孔子下车而前。

”《韩非子·外储说右上》:“今有马于此,然躯之不往,引之不前。

”因此说,既然“前进”为“前”的本义,就不应视其为名词用如动词。

②4.形容词活用为动词形容词活用为动词的现象在古汉语中也很常见。

例如:四人者年老矣。

……然上高.此四人。

(《史记·留侯世家》)楚左尹项伯者,项羽季父也,素善.留侯张良。

(《史记·项羽本纪》)上官大夫短.屈原于顷襄王。

(《史记·屈原列传》)5.数词活用为动词其德。

(《诗经·卫风·氓》)女也不爽,士贰其行。

士也罔极,二三..先王之制,大都不过参.国之一,中五.之一,小九.之一。

(《左传·隐公元年》)以上都是各类词活用为动词的例子,而不用加上特殊意念来理解。

在王力的《古代汉语》中属词类活用的还有两类,一类是名词作状语,另一类是动词作状语。

这两种现象在古代汉语中也很常见。

6.名词、动词作状语我们都知道,状语是由形容词和副词来充当的。

但是在古代汉语中,有一部分名词出现在动词(谓语)前面,但它在意义上又不是主语,在这种情况下,这些名词大都活用作状语。

例如:其後秦稍蚕.食魏。

(《史记·魏公子列传》)天下云.集而響应,赢粮而景.從。

(贾谊《过秦论》)夜缒.而出。

(《左传·僖公三十年》)良庖岁.更刀,割也;族庖月.更刀,折也。

(《庄子·养生主》)同样,动词也可以活用后在动词前作状语。

它还可以以“而”或“以”字和动词谓语连接,或以用动宾词组作状语的形式活用。

例如:广……杀其二人,生得一人,果匈奴射雕者也。

(《史记·李将军列传》)子路拱而立。

(《论语·微子》)太后曰:“老妇恃辇而行。

”(《战国策·赵策四》)㈡特殊的活用所谓的特殊活用是与前面一般活用相对而言的。

特殊活用是指某一类词活用为另一类词之后,它与其涉及的其他成分之间的语法关系,必须加上一种特殊的意念来理解。

如名词、动词、形容词的使动用法和形容词、名词的意动用法。

1.使动用法(1)动词的使动用法所谓动词的使动用法,顾名思义,就是主语所代表的人物并不施行这个动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作。

③例如:焉用亡郑以陪邻?(《左传·僖公三十年》)求也退,故进.之;由也兼人,故退.之。

(《论语·先进》)故远人不服,则修文德以来.之。

(《论语·季氏》)在古代汉语里,不及物动词常常有使动用法。

不及物动词本来不带宾语,当它们带上宾语时,便是以使动用法在句子中出现。

上面几个都是不及物动词用如使动的例子。

在古代汉语中,有很少一部分及物动词也可用如使动,例如:左右以君贱之也,食.以草具。

(《战国策·齐策四》)晋侯饮.赵盾酒(《左传·宣公二年》(2)形容词的使动用法在古代汉语里,形容词也常常被用如使动,使宾语所代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

如:今媪尊.长安君之位(《战国策·赵策四》)必先苦.其心志,劳.其筋骨,饿.其体肤,空乏其身。

(《孟子·告子下》)..冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富.之”。

(《论语·子路》)另外还有“生死而肉骨”中“肉”这样的名词的使动意,但这种现象十分少见。

2.意动用法意动用法与使动用法一样,也是在原有的语法关系上加上一种特殊意念。

使动是“使……怎么样”,而意动则是主观上“认为……怎么样”。

在古代汉语中,意动用法主要是形容词和名词的意动。

(1)形容词意动用法所谓形容词的意动用法,不是说使宾语所代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态,而是主观上认为它具有这种性质或状态。

这种主观上的认为也就是我们前面所说的“特殊的意念”。

这种活用方法在古汉语中运用的很多,例如:甘.其食,美.其服,安.其居,乐.其俗。

(《老子·八十章》)其中“甘”就是以其食为甘,“美”就是以其服为美。

形容词用如意动,它后面的成分就是它的宾语。

而从意义上看,“以……为……”就是所指的特殊的意念。

(2)名词意动用法名词用如意动,意思是把宾语所代表的人或事物看成为这个名词所表示的人或事物。

如:故人不独亲.其亲,不独子.其子。

(《礼记·礼运》)友.风而子.雨。

(《荀子·赋》)上面把词类活用分析为意动用法和使动用法,主要是从意念上来着眼的。

因为这两种不同的用法,单纯从语法形式上看,它们的动宾关系,与其他一般的动宾关系没有什么不同。

但是,这些用法之所以有特殊的地方,是从这些被活用的词的“功能意义”着眼的。

因此,在形式上,这种使动用法和意动用法与其他的动宾关系是。