环评规范

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:1

国家环境保护总局关于进一步规范环境影响评价工作的通知文章属性•【制定机关】国家环境保护总局(已撤销)•【公布日期】2002.07.23•【文号】环办[2002]88号•【施行日期】2002.07.23•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】环境监测正文*注:本篇法规已被:环境保护部关于废止、修改部分环保部门规章和规范性文件的决定(发布日期:2010年12月22日,实施日期:2010年12月22日)废止国家环境保护总局关于进一步规范环境影响评价工作的通知(2002年7月23日环办[2002]88号)各省、自治区、直辖市环境保护局(厅):为了进一步提高环境影响评价工作质量和环境影响评价队伍的整体水平,更好地规范建设项目环境影响评价工作,根据《建设项目环境影响评价资格证书管理办法》(国家环保总局令第2号)的规定,现将有关要求通知如下:一、环评单位要认真执行建设项目环境影响评价及其资格证书管理的有关规定,及时组织本单位环评技术人员学习建设项目环境保护管理相关政策、法规,建立完善的环境影响报告书(表)质量审核、质量保证体系,发挥好专职环评机构的技术组织和技术把关作用。

二、从事环境影响评价的专业技术人员,必须经培训后取得我局颁发的个人环评上岗证书。

在环评工作中,应树立高度的责任心,坚持客观、公正、实事求是的科学态度,遵守职业道德,努力学习环评业务知识,不断提高环评业务水平和工作技能。

三、参加建设项目环境影响报告书(表)编制的专业技术人员,要明确和落实编制质量责任。

环境影响报告书中必须注明项目负责人、各章节或专题负责人姓名、环评上岗证编号并签名;环境影响报告表中必须注明项目负责人、主要编写人员姓名、环评上岗证编号并签名。

四、环境影响报告书项目负责人应积极参加我局组织或委托组织的分行业环评高级培训。

自2003年起,凡已开展环评高级培训的行业,其环境影响报告书项目负责人必须取得我局颁发的该行业高级培训合格证书,并在报告书编制人员名单中注明培训合格证书编号。

环评编制的标准要求!!

1. 按导则规范编写。

2. 应按要求的章节内容顺序编制。

3. 项目所在地的工业区或开发区应与以省批整顿后的名称相一致,没经省批的工业区和开发区只能作为乡镇土地利用规划的工业用地。

4. 位于城乡工业用地范围的项目应有规划部门关于用地范围的性质、功能证明依据。

5. 保护目标应调查清楚、完整无误,其范围位置必需以图、表明确表达。

6. 工程分析要求内容完整、准确、清楚。

7. 污染防治或生态保护措施应可行明确具体位置清楚,开发区内巳建污水厂的应有2个月内入网条件证明,排污口位置、污水回用出处清楚,结合实际情况要求有固废综合利用、危废出路证明。

8. 改扩建、迁建项目要对现有或迁建前企业进行检查分析,内容含审批手续,验收情况与存在问题。

9. 迁建项目要分析退路,租用厂房的要有出租方的审批手续。

10. 巳投产项目补办手续的要提供废水、废气、噪声、固废实际监测情况(不能用预测),无验收数据的要实测,根据实测结果分析存在问题和采取措施。

11. 周边的环境要标明周边单位名称,位置和产品,标明建筑物、道路名称。

12. 相关图件要完整,现场踏勘及现状要附照片。

13. 登记表要填齐盖章签字

14. 环评文件完成后要先送厂家认定。

15. 对于报告书另加4点要求:

(1)经专家评审后修改时间原则不超过7天若超过应说明原因;(2)生态型项目、道路交通管网等项目在现状环境介绍时要有录象。

(3)报告文本编写条理清楚,语言简洁,尽量用图表表达,不要八股文,要突出结论,环保措施一览表应一目了然。

(4)严格要求不要套用借用环评资质。

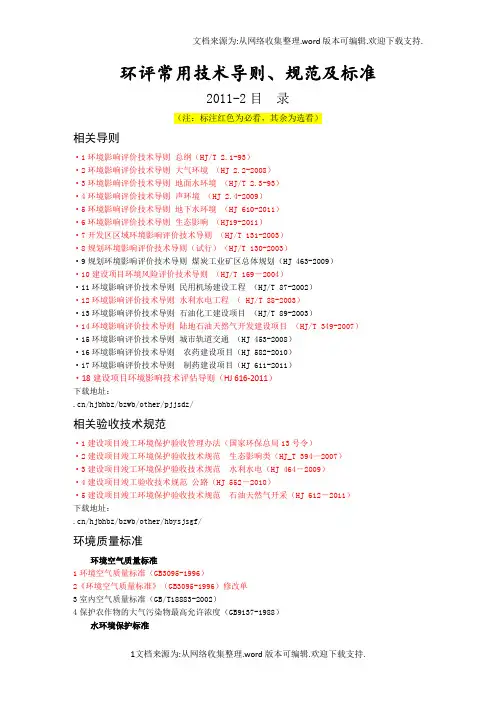

环评常用技术导则、规范及标准2011-2目录(注:标注红色为必看,其余为选看)相关导则·1环境影响评价技术导则总纲(HJ/T 2.1-93)·2环境影响评价技术导则大气环境(HJ 2.2-2008)·3环境影响评价技术导则地面水环境(HJ/T 2.3-93)·4环境影响评价技术导则声环境(HJ 2.4-2009)·5环境影响评价技术导则地下水环境(HJ 610-2011)·6环境影响评价技术导则生态影响(HJ19-2011)·7开发区区域环境影响评价技术导则(HJ/T 131-2003)·8规划环境影响评价技术导则(试行)(HJ/T 130-2003)·9规划环境影响评价技术导则煤炭工业矿区总体规划(HJ 463-2009)·10建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T 169-2004)·11环境影响评价技术导则民用机场建设工程(HJ/T 87-2002)·12环境影响评价技术导则水利水电工程( HJ/T 88-2003)·13环境影响评价技术导则石油化工建设项目(HJ/T 89-2003)·14环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目(HJ/T 349-2007)·15环境影响评价技术导则城市轨道交通(HJ 453-2008)·16环境影响评价技术导则农药建设项目(HJ 582-2010)·17环境影响评价技术导则制药建设项目(HJ 611-2011)·18建设项目环境影响技术评估导则(HJ 616-2011)下载地址:.cn/hjbhbz/bzwb/other/pjjsdz/相关验收技术规范·1建设项目竣工环境保护验收管理办法(国家环保总局13号令)·2建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类(HJ_T 394—2007)·3建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电(HJ 464-2009)·4建设项目竣工验收技术规范公路(HJ 552-2010)·5建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采(HJ 612-2011)下载地址:.cn/hjbhbz/bzwb/other/hbysjsgf/环境质量标准环境空气质量标准1环境空气质量标准(GB3095-1996)2《环境空气质量标准》(GB3095-1996)修改单3室内空气质量标准(GB/T18883-2002)4保护农作物的大气污染物最高允许浓度(GB9137-1988)水环境保护标准1地表水环境质量标准(GB3838-2002)2地下水质量标准(GB/T14848-1993)3海水水质标准(GB3097-1997)4饮用水标准(GB5749-2006)5渔业水质标准(GB 11607-89)6农田灌溉水质标准(GB 5084-92)噪声标准1声环境质量标准(GB3096-2008)2城市区域环境振动标准(GB10070-1988)3机场周围飞机噪声环境标准(GB 9660-1988)土壤环境质量标准(GB15618-1995)下载地址:.cn/hjbhbz/index.htm污染物排放标准废气排放标准1大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)2工业窑炉大气污染物排放标准(GB9078-1996)3锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)4恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)污水综合排放标准1污水综合排放标准(GB8978-1996)2中石化工业COD标准值修改单噪声排放标准1工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)2建筑施工厂界噪声限值(GB 12523-90)3社会生活环境噪声排放标准(GB 22337-2008)4铁路边界噪声限值及其测量方法(GB 12525-1990)5关于发布《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)修改方案的公告固废排放标准1生活垃圾填埋污染控制标准(GB 16889-2008)2危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001)3危险废物填埋污染控制标准(GB 18598-2001)4危险废物贮存污染控制标准(GB 18597-2001)5一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB 18599-2001)6生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2001)其它标准1煤炭工业污染物排放标准(GB 20426-2006)2钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-1992)3水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2004)4工业企业设计卫生标准(TJ 36—1979)5工业企业设计卫生标准(GBZ 1-2010)6制定地方大气污染物排放标准的技术方法(GB T3840-1991)7电镀污染物排放标准(GB 21900—2008)8淀粉工业水污染物排放标准(GB25461—2010)9酵母工业水污染物排放标准(GB25462—2010)10硫酸工业污染物排放标准(GB 26132-2010)11铝工业污染物排放标准(GB25465—2010)12镁、钛工业污染物排放标准(GB 25468—2010)13铅、锌工业污染物排放标准(GB 25466 —2010)14陶瓷工业污染物排放标准(GB 25464—2010)15铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB 25467 —2010)16硝酸工业污染物排放标准(GB 26131-2010)17油墨工业水污染物排放标准(GB25463—2010)18稀土工业污染物排放标准(GB 26451—2011)下载地址:.cn/hjbhbz/index.htm建设项目环境影响报告书的编制要求总则1) 执行总结(简要说明项目特点、环评的工作过程及环境影响报告书的主要结论)2) 编制依据(建设项目应执行的法律法规、相关政策及规划、相关导则、技术规范等)3) 评价内容、评价因子和评价标准(明确评价内容、分列现状评价因子和预测评价因子,给出各评价因子所执行的环境质量标准、排放标准、其他有关标准及具体限值,参照国外标准应按规定程序报有关部门批准)4评价范围及环境保护目标(附图列表说明评价范围和个环境要素的环境功能类别或级别,各环境要素环境保护目标和功能及其与建设项目的相对位置关系等)5) 相关规划和环境功能区划(附图列表说明建设项目所在城镇、区域或流域发展总体规划、环境保护规划、生态保护规划、环境功能区划或保护区规划等)6评价工作等级和评价重点7) 资料引用建设项目概况与工程分析(图表文字结合,概要说明建设项目基本情况、项目组成、主要工艺路线、工程布置及与原有、在建工程的关系);(对所有项目组成和施工期、运营期、服务期满后所有时段的全部行为过程和环境影响因素及其影响特征、程度、方式等进行详细分析与说明;并从保护周围环境、景观及环境保护目标要求出发,分析总图及规划布置方案的合理性);(一个表:项目组成表两个平衡:物料平衡和水平衡三张图:总平面装置图、工艺流程和生产工艺图、环保措施工艺流程图)环境现状调查与评价(根据当地环境特征、建设项目特点和专项评价设置情况,从自然环境、社会环境、环境质量和区域污染源等方面选择相应内容进行现状调查与评价)环境影响预测与评价(给出预测时段、预测内容、预测范围、预测方法及预测结果,并根据环境质量标准或评价指标对建设项目的环境影响进行评价)环境风险评价(根据建设项目环境风险识别、分析情况,给出环境风险评估后果、环境风险的可接受程度,提出具体可行的风险防范措施和应急预案)环境保护措施及其技术、经济论证(明确建设项目拟采取的具体环境保护措施。

环评报告有哪些内容和要求引言在现代社会的发展中,环境问题越来越受到人们的关注。

为了保护环境、可持续发展以及有效引导和规范各类项目的建设与运营,环境影响评价(Environmental Impact Assessment,EIA)制度应运而生。

环境影响评价报告(Environmental Impact Assessment Report,EIAR)是环评工作的重要成果之一。

本文旨在探讨环评报告的内容和要求。

环评报告的基本要求一份合格的环评报告应具备以下基本要求:1. 完整性环评报告应当全面评估项目建设和运营过程中可能产生的环境影响,包括但不限于气候、水、土壤、生态系统、噪声、社会经济等方面的影响。

2. 可读性和易懂性环评报告应采用简明扼要的语言,避免使用过多的专业术语,以保证各类受众能够轻松理解其内容。

3. 准确性和科学性环评报告应基于充分的数据、合理的方法和科学的分析,确保评估结果的准确性和科学性。

4. 可行性和可操作性环评报告不仅要对项目的影响进行全面评估,还应提供可行的环境保护措施和改善建议,为项目的顺利实施提供可操作的依据。

5. 可持续发展导向环评报告应与可持续发展理念相契合,通过评估和预测项目对生态环境、社会经济等方面的影响,为项目的可持续发展提供支持和指导。

环评报告的内容根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关规定,一份完备的环评报告通常包括以下内容:1. 项目背景与目标介绍项目的背景、建设目标、建设规模和内容,明确项目的依据和目标。

2. 项目概况对项目所涉及的区域、用地、工艺、工程设施,以及可能产生的主要环境影响进行概括性的描述。

3. 环境影响评价方法与过程详细阐述环境影响评价的方法和过程,包括数据收集、定性定量评估方法、模型运行情况等信息。

4. 环境基线调查和环境影响预测系统描述项目所处环境的基础情况,对项目可能造成的环境影响进行预测和评估。

包括对环境特征、敏感性等方面的论述。

5. 环境影响评价结果和分析对环境影响评价的结果进行分析和解读,包括对影响的概述、主要风险和可行性等方面的阐述。

环境影响评价管理办法第一章总则第一条为规范环境影响评价活动,加强环境保护,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内从事环境影响评价活动的单位和个人,必须遵守本办法。

第三条环境影响评价应当遵循科学、客观、公正的原则,充分考虑环境影响、经济效益和社会效益,实现经济、社会、环境的协调发展。

第二章环评机构资质第四条从事环境影响评价活动的机构应当具备相应的资质,并按照资质等级承担相应的评价任务。

第五条环评机构资质等级分为甲级、乙级和丙级,具体等级标准和申请条件由国务院环境保护主管部门制定。

第三章资质申请与审查第六条申请环评机构资质的单位,应当向所在地省级环境保护主管部门提出申请,并提交相应的申请材料。

第七条省级环境保护主管部门应当自收到申请材料之日起30个工作日内完成初审,并将初审意见和申请材料报送国务院环境保护主管部门。

第八条国务院环境保护主管部门应当自收到初审意见和申请材料之日起60个工作日内完成审查,对符合条件的机构颁发相应等级的环评机构资质证书。

第四章环评机构管理第九条环评机构应当在资质证书规定的范围内从事环境影响评价活动,并遵守有关法律法规和技术规范。

第十条环评机构应当建立健全内部管理制度,确保评价活动的科学性和公正性。

第十一条环评机构应当定期向所在地省级环境保护主管部门报送评价活动情况,并接受监督检查。

第五章监督检查第十二条各级环境保护主管部门应当加强对环评机构的监督检查,发现问题及时处理。

第十三条对违反本办法规定的环评机构,环境保护主管部门可以依法给予警告、罚款、暂停业务、吊销资质证书等行政处罚。

第六章法律责任第十四条环评机构在评价活动中弄虚作假、徇私舞弊的,依法承担法律责任。

第十五条违反本办法规定,未取得相应资质或者超越资质等级从事环境影响评价活动的,其评价结果无效,并依法承担法律责任。

第七章附则第十六条本办法自发布之日起施行,由国务院环境保护主管部门负责解释。

环境影响评价报告编制规定一、前言环境影响评价(Environmental Impact Assessment,简称EIA)是对各种开发项目可能引发的环境影响进行综合评估与预测的过程。

编制环境影响评价报告是EIA过程中的一个重要环节,具有指导和规范项目开发的作用。

本文将探讨环境影响评价报告的编制规定,旨在提高环境保护水平,促进可持续发展。

二、概述1.背景调查环境影响评价报告的编制应充分了解项目背景情况,包括项目规模、功能定位、地理位置、前期研究报告等。

通过背景调查,可以全面了解项目的基本情况,为后续评价提供基础数据。

2.问题识别环境影响评价报告应识别可能引发的环境问题,包括大气、水体、土壤、生物多样性等方面的影响。

在问题识别中,需要考虑项目对周边环境的潜在威胁和可能产生的不良影响。

3.数据收集与分析环境影响评价报告的编制应依据科学方法进行数据收集与分析。

包括获取项目现场环境数据、调研相关监测报告、收集相关统计数据等。

对收集到的数据进行科学分析,评估项目可能产生的各类环境影响。

4.环境影响预测基于问题识别和数据分析,环境影响评价报告应进行环境影响的预测与评估。

通过模型模拟、定量预测等方法,对项目可能引发的环境影响进行预测,包括噪音、污染物排放、生态系统破坏等。

5.风险评估环境影响评价报告应对项目可能引发的环境风险进行评估。

通过考虑不确定性因素和灾害风险等,对项目进行风险识别、分析和评价,提出相应的风险管理措施。

6.环境保护措施环境影响评价报告应提出相应的环境保护措施和技术措施,以减轻、避免或弥补项目可能引发的环境影响。

包括减少排放、采用清洁生产技术、设置环境监测设施等方面的建议。

7.公众参与环境影响评价报告应充分考虑公众的意见和关切。

在编制过程中,应通过公告、听证会等形式,广泛征求项目相关方和公众的意见,确保环评过程的透明度和公正性。

三、结论环境影响评价报告的编制规定是保护环境、推动可持续发展的重要措施。

中华人民共和国国家环境保护标准环境影响评价技术导则生态影响Technical guideline for environmental impact assessment—Ecological impactHJ 19—2011代替HJ/T 19—1997前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》,指导和规范生态影响评价工作,制定本标准。

本标准规定了生态影响评价的评价内容、程序、方法和技术要求。

本标准适用于建设项目的生态影响评价。

区域和规划的生态影响评价可参照使用。

本标准的附录A和附录C为资料性附录,附录B为规范性附录。

本标准是对《环境影响评价技术导则非污染生态影响》(HJ/T 19—1997)的第一次修订,主要修订内容如下:——充实调整和规范了术语和定义,增加了生态影响,直接、间接、累积生态影响,生态监测,特殊、重要生态敏感区和一般区域等术语和定义;——调整了评价工作等级的划分标准;——明确了确定评价工作范围的原则;——规范了生态系统的调查内容、方法;——增加了生态影响预测内容、基本方法;——规范和系统化了工程生态影响分析内容;——增补了生态影响的防护与恢复内容;——修订和增补了附录。

本标准自实施之日起,《环境影响评价技术导则非污染生态影响》(HJ/T 19—1997)废止。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:环境保护部环境工程评估中心、中国环境科学研究院。

本标准环境保护部2011年4月8日批准。

本标准自2011年9月1日起实施。

·1·本标准由环境保护部解释。

1 适用范围本标准规定了生态影响评价的一般性原则、方法、内容及技术要求。

本标准适用于建设项目对生态系统及其组成因子所造成的影响的评价。

区域和规划的生态影响评价可参照使用。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB 40433—2008 开发建设项目水土保持技术规范GB/T 12763.9—2007 海洋调查规范第9部分:海洋生态调查指南SC/T 9110—2007 建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程SL 167—1996 水库渔业资源调查方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

附件建设项目竣工环境保护验收暂行办法第一章 总 则第一条 为规范建设项目环境保护设施竣工验收的程序和标准,强化建设单位环境保护主体责任,根据《建设项目环境保护管理条例》,制定本办法。

第二条 本办法适用于编制环境影响报告书(表)并根据环保法律法规的规定由建设单位实施环境保护设施竣工验收的建设项目以及相关监督管理。

第三条 建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括:(一)建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件;(二)建设项目竣工环境保护验收技术规范;(三)建设项目环境影响报告书(表)及审批部门审批决定。

第四条 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体,应当按照本办法规定的程序和标准,组织对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,公开相关信息,接受社会监督,确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用,并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责,不得在验收过程中弄虚作假。

—3—环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。

验收报告分为验收监测(调查)报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

第二章 验收的程序和内容第五条 建设项目竣工后,建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况,编制验收监测(调查)报告。

以排放污染物为主的建设项目,参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告;主要对生态造成影响的建设项目,按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告;火力发电、石油炼制、水利水电、核与辐射等已发布行业验收技术规范的建设项目,按照该行业验收技术规范编制验收监测报告或者验收调查报告。

建设单位不具备编制验收监测(调查)报告能力的,可以委托有能力的技术机构编制。

建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测(调查)报告结论负责。

建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系,以及受委托的技术机构应当承担的责任,可以通过合同形式约定。

《环境影响评价导则总纲》范文一:环境影响评价技术导则总纲(hj2.1-xx)环境影响评价技术导则总纲technicalguidelinesforenvironmentalimpactassessmentgeneralprogramme(hj2.1-xx代替hj/t2.1-xxxx-01-01实施)为贯彻《中华人民共和国环境保》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》,保护环境,指导建设项目环境影响评价工作,制定本标准。

本标准规定了建设项目环境影响评价的一般性原则、内容、工作程序、方法及要求。

本标准适用于在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设的对环境有影响的建设项目。

本标准是对《环境影响评价技术导则总纲》(hj/t2.1-93)的修订。

本标准于xx年首次发布,本次为第一次修订。

自本标准实施之日起,《环境影响评价技术导则总纲》(hj/t2.1-93)废止。

摘自中国人民共和国环境保护部官网原文地址:://.wenku1/article/31150628.环境影响评价技术导则总纲technicalguidelinesforenvironmentalimpactassessmentgeneralprogramme(hj2.1-xx代替hj/t2.1-xxxx-01-01实施)为贯彻《中华人民共和国环境保》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》,保护环境,指导建设项目环境影响评价工作,制定本标准。

本标准规定了建设项目环境影响评价的一般性原则、内容、工作程序、方法及要求。

本标准适用于在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设的对环境有影响的建设项目。

本标准是对《环境影响评价技术导则总纲》(hj/t2.1-93)的修订。

本标准于xx年首次发布,本次为第一次修订。

自本标准实施之日起,《环境影响评价技术导则总纲》(hj/t2.1-93)废止。

环评常用技术导则、规范及标准2011-2目录(注:标注红色为必看,其余为选看)相关导则·1环境影响评价技术导则总纲(HJ/T 2.1-93)·2环境影响评价技术导则大气环境(HJ 2.2-2008)·3环境影响评价技术导则地面水环境(HJ/T 2.3-93)·4环境影响评价技术导则声环境(HJ 2.4-2009)·5环境影响评价技术导则地下水环境(HJ 610-2011)·6环境影响评价技术导则生态影响(HJ19-2011)·7开发区区域环境影响评价技术导则(HJ/T 131-2003)·8规划环境影响评价技术导则(试行)(HJ/T 130-2003)·9规划环境影响评价技术导则煤炭工业矿区总体规划(HJ 463-2009)·10建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T 169-2004)·11环境影响评价技术导则民用机场建设工程(HJ/T 87-2002)·12环境影响评价技术导则水利水电工程( HJ/T 88-2003)·13环境影响评价技术导则石油化工建设项目(HJ/T 89-2003)·14环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目(HJ/T 349-2007)·15环境影响评价技术导则城市轨道交通(HJ 453-2008)·16环境影响评价技术导则农药建设项目(HJ 582-2010)·17环境影响评价技术导则制药建设项目(HJ 611-2011)·18建设项目环境影响技术评估导则(HJ 616-2011)下载地址:.cn/hjbhbz/bzwb/other/pjjsdz/相关验收技术规范·1建设项目竣工环境保护验收管理办法(国家环保总局13号令)·2建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类(HJ_T 394—2007)·3建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电(HJ 464-2009)·4建设项目竣工验收技术规范公路(HJ 552-2010)·5建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采(HJ 612-2011)下载地址:.cn/hjbhbz/bzwb/other/hbysjsgf/环境质量标准环境空气质量标准1环境空气质量标准(GB3095-1996)2《环境空气质量标准》(GB3095-1996)修改单3室内空气质量标准(GB/T18883-2002)4保护农作物的大气污染物最高允许浓度(GB9137-1988)水环境保护标准1地表水环境质量标准(GB3838-2002)2地下水质量标准(GB/T14848-1993)3海水水质标准(GB3097-1997)4饮用水标准(GB5749-2006)5渔业水质标准(GB 11607-89)6农田灌溉水质标准(GB 5084-92)噪声标准1声环境质量标准(GB3096-2008)2城市区域环境振动标准(GB10070-1988)3机场周围飞机噪声环境标准(GB 9660-1988)土壤环境质量标准(GB15618-1995)下载地址:.cn/hjbhbz/index.htm污染物排放标准废气排放标准1大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)2工业窑炉大气污染物排放标准(GB9078-1996)3锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)4恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)污水综合排放标准1污水综合排放标准(GB8978-1996)2中石化工业COD标准值修改单噪声排放标准1工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)2建筑施工厂界噪声限值(GB 12523-90)3社会生活环境噪声排放标准(GB 22337-2008)4铁路边界噪声限值及其测量方法(GB 12525-1990)5关于发布《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)修改方案的公告固废排放标准1生活垃圾填埋污染控制标准(GB 16889-2008)2危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001)3危险废物填埋污染控制标准(GB 18598-2001)4危险废物贮存污染控制标准(GB 18597-2001)5一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB 18599-2001)6生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2001)其它标准1煤炭工业污染物排放标准(GB 20426-2006)2钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-1992)3水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2004)4工业企业设计卫生标准(TJ 36—1979)5工业企业设计卫生标准(GBZ 1-2010)6制定地方大气污染物排放标准的技术方法(GB T3840-1991)7电镀污染物排放标准(GB 21900—2008)8淀粉工业水污染物排放标准(GB25461—2010)9酵母工业水污染物排放标准(GB25462—2010)10硫酸工业污染物排放标准(GB 26132-2010)11铝工业污染物排放标准(GB25465—2010)12镁、钛工业污染物排放标准(GB 25468—2010)13铅、锌工业污染物排放标准(GB 25466 —2010)14陶瓷工业污染物排放标准(GB 25464—2010)15铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB 25467 —2010)16硝酸工业污染物排放标准(GB 26131-2010)17油墨工业水污染物排放标准(GB25463—2010)18稀土工业污染物排放标准(GB 26451—2011)下载地址:.cn/hjbhbz/index.htm建设项目环境影响报告书的编制要求总则1) 执行总结(简要说明项目特点、环评的工作过程及环境影响报告书的主要结论)2) 编制依据(建设项目应执行的法律法规、相关政策及规划、相关导则、技术规范等)3) 评价内容、评价因子和评价标准(明确评价内容、分列现状评价因子和预测评价因子,给出各评价因子所执行的环境质量标准、排放标准、其他有关标准及具体限值,参照国外标准应按规定程序报有关部门批准)4评价范围及环境保护目标(附图列表说明评价范围和个环境要素的环境功能类别或级别,各环境要素环境保护目标和功能及其与建设项目的相对位置关系等)5) 相关规划和环境功能区划(附图列表说明建设项目所在城镇、区域或流域发展总体规划、环境保护规划、生态保护规划、环境功能区划或保护区规划等)6评价工作等级和评价重点7) 资料引用建设项目概况与工程分析(图表文字结合,概要说明建设项目基本情况、项目组成、主要工艺路线、工程布置及与原有、在建工程的关系);(对所有项目组成和施工期、运营期、服务期满后所有时段的全部行为过程和环境影响因素及其影响特征、程度、方式等进行详细分析与说明;并从保护周围环境、景观及环境保护目标要求出发,分析总图及规划布置方案的合理性);(一个表:项目组成表两个平衡:物料平衡和水平衡三张图:总平面装置图、工艺流程和生产工艺图、环保措施工艺流程图)环境现状调查与评价(根据当地环境特征、建设项目特点和专项评价设置情况,从自然环境、社会环境、环境质量和区域污染源等方面选择相应内容进行现状调查与评价)环境影响预测与评价(给出预测时段、预测内容、预测范围、预测方法及预测结果,并根据环境质量标准或评价指标对建设项目的环境影响进行评价)环境风险评价(根据建设项目环境风险识别、分析情况,给出环境风险评估后果、环境风险的可接受程度,提出具体可行的风险防范措施和应急预案)环境保护措施及其技术、经济论证(明确建设项目拟采取的具体环境保护措施。

环评报告格式要求2500字随着我国环保意识日益提高,环评报告也越来越重要,它不仅是一种规范行为的准则,更是环境管理的重要工具。

环评报告格式的规范化要求也是环评工作的重要组成部分。

下面将从环评报告格式的目的、具体要求等方面进行阐述。

一、目的环评报告是一份必要的文件,用于实现环评活动的全过程信息化。

其目的是为方便使用者了解环境影响评价流程的每一个环节,以确保环评活动的公正、公开、合法。

同时,规范的格式也有利于环评工作的标准化和统一管理。

二、具体要求1.封面和扉页:一个完整的环评报告应该包括封面和扉页。

封面应该包括报告名称、报告编写单位、报告名称等基本信息。

扉页应该包括报告的签署日期、报告编号、版本号、报告的大致内容概述等信息。

2.目录:目录应该明确、完整、严谨。

环评报告格式要求分一、二、三级目录,分别表示主要内容、次要内容和支持性内容。

目录应按照页面顺序编写,以便于查找各项内容。

3.引言和缩写词:正式的环评报告应该有引言,引言应明确报告的目的和范围。

缩写词应该全文统一,在第一次使用时按照全称注明缩写词。

4.项目背景和法规依据:在环评报告中,应该明确该项目背景、项目所在地等基础信息,并介绍相关法规和政策的规定,以便于环评人员进行审查。

5.研究范围和性质:环评报告格式要求应该明确研究范围和性质,包括环境影响评价的适应性、评价对象等。

应该根据实际情况进行具体描述。

6.环评指标体系:环评报告中应该提供具体的评价指标、测量方法、评价标准等,以确保环评工作能够被合理、准确地进行。

环评指标的制定应该有针对性、合理性、科学性。

7.评估方法和模型:评估方法和模型是环评核心内容,应该明确、详细、准确。

在环评报告中,应该列出评估方法和模型的数据来源、输入和输出等必要信息。

8.影响预测:影响预测是环评的主要内容之一,因此,在环评报告中,应该详细描述影响预测的内容,并报告预测的结果、方法和数据等。

9.各阶段结果:环评报告还应该包括各阶段的结果,用于查阅。

环评法律法规一、总则1.1 法律依据在中华人民共和国环境保护法、土地管理法等相关法律法规的基础上,制定本环境影响评价法律法规。

1.2 目的为了保护和改善环境质量、促进城乡经济社会可持续发展,规范环境影响评价活动,提高其科学性和权威性。

二、环境影响评价的范围和内容2.1 项目范围界定2.1.1 开展环境影响评价的项目范围包括但不限于以下方面:a) 新建、改造、扩建国家规定的重点建设项目;b) 需要进行环境影响评价的其他项目。

2.1.2 根据规模、技术、环境等因素,将项目划分为一般环境影响评价项目和重大环境影响评价项目。

2.2 环境影响评价的程序和内容2.2.1 环境影响评价的程序包括但不限于以下流程:a) 立项审批;b) 编制环境影响评价报告书;c) 公众参与与听证;d) 环境影响评价报告审批;e) 监测和评估;f) 检查和复核;g) 环境影响报告的公开与查询。

2.2.2 环境影响评价报告书的内容应包括:a) 项目概况和技术方案;b) 周边环境的基础数据;c) 环境影响的评价和预测;d) 环境影响的风险评估;e) 环境管理和保护措施;f) 社会影响评价;g) 公众参与和意见采纳情况;h) 环境影响评价报告书的评价结论。

三、环境影响评价机构与专家3.1 总体要求环境影响评价机构和专家应具备相关的资质和专业知识,确保评价的科学性、权威性和可靠性。

3.2 环境影响评价机构的要求3.2.1 环境影响评价机构应获得环境保护部门的批准,并依法进行注册。

3.2.2 环境影响评价机构应建立内部质量控制体系,确保评价过程和结果的可靠性。

3.3 环境影响评价专家的要求3.3.1 环境影响评价专家应具备相关领域的专业资格和经验。

3.3.2 环境影响评价专家应保持独立和公正,并按照法律法规要求进行评价工作。

四、环境影响评价的监督与管理4.1 监督管理机构的职责4.1.1 环境保护部门和其他相关部门应加强对环境影响评价活动的监督和管理。

环境影响评价的法律和制度随着经济的发展和城市化的加速,环境污染问题日益凸显。

为了保护环境、维护生态平衡,环境影响评价制度得到了广泛应用。

那么,环境影响评价是怎样被规范的呢?一、环境影响评价制度的萌芽早期,由于环保意识的不足,更不要说环境影响评价制度。

到70年代初,美国首先提出了环境影响评价制度,并于1970年通过“国家环保法”,正式将其确立为一种程序。

随着时代的发展和环保意识的提高,环境问题得以更好地解决。

1980年代,中国开始在国内试行环境影响评价制度,先后在10多个省市开展了相关工作。

二、环境影响评价的相关法律1989年起,我国陆续颁布《环境保护法》、《建设项目环境影响评价条例》、《城市规划法》等法律、法规和标准,旨在加强对环境影响评价制度的规范。

《环保法》指出,建设项目必须经过环境影响评价,环评报告书应当提交环保主管部门进行审批,并向社会公开。

在环境影响评价的全过程中,应当征求社会公众的意见。

《建设项目环境影响评价条例》对环评的内容、程序、审批和监督等方面作出了详细规定。

其中,对于环评报告书的编制要求、评价指标、投资安排的限制等做了准确的阐述。

《城市规划法》对于城市规划中的环境问题,也有了更具体的要求。

建设规划在编制过程中,必须进行环境分析和评价。

环评结果应当贯彻到规划的各个环节,影响规划的修改和设计。

三、环境影响评价制度的相关制度为了更好地保障环境影响评价制度的实施,我国还出台了相关制度,其中最为重要的是国家环保部的《环境影响评价管理办法》。

该办法对环评的组织实施、严格审批程序、评价指标的选择、报告书的审核等方面作出了更具体的规定。

除此之外,各个省市也都制定了自己的环境影响评价制度。

不同地区的制度有所不同,但都基本遵循国家层面的法规要求,并结合当地的实际情况作出适当的改进。

四、环境影响评价制度的不足尽管我国的环境影响评价制度日趋完善,但在实施过程中仍存在一些不足和问题。

主要表现在:1.环评报告书的质量存在差异。

环境影响评价报告审查程序规范概述环境影响评价报告审查程序是保证环境影响评价工作公正、准确、科学进行的重要环节。

本文将从规范程序的目的、组织实施、审查要点以及审查结果的应用等几个方面,对环境影响评价报告审查程序进行详细论述。

一、规范程序的目的环境影响评价报告审查程序的目的在于确保环境影响评价工作符合相关法律法规和技术规范,促进可持续发展和环境保护。

其具体目标包括:1. 提高环境影响评价报告的质量和准确性;2. 掌握项目环境影响情况,为环境管理决策提供准确、可靠的依据;3. 保护公众环境权益,确保公众参与机制的顺畅实施;4. 规范环境影响报告审查的组织实施方式,确保审查工作高效、公正。

二、组织实施环境影响评价报告审查程序的组织实施应遵循下列要求:1. 审查机构的选择:应根据项目的性质和规模,选择具备相关专业知识和经验的审查机构。

审查机构应为独立第三方机构,确保审查工作的公正性和客观性。

2. 审查人员的资质要求:审查人员应具备相关专业背景知识和丰富的实践经验,同时应与被评价项目无利益关联。

3. 审查范围的确定:审查范围应包括环境影响评价报告的合法性、准确性、完整性,以及数据的真实性等方面。

4. 审查程序的公开与透明:应该建立和完善环境影响评价报告审查的公开和透明机制,确保公众能够参与和监督审查过程。

三、审查要点环境影响评价报告审查程序的要点主要包括以下几个方面:1. 报告合法性审查:审查机构应对环境影响评价报告的合法性进行审查,包括项目是否具备环评报告编制的法定条件等。

2. 数据真实性审查:审查机构应对环境影响评价报告所涉及的数据进行严格核对,确保其真实性和准确性。

3. 方法和技术的科学性审查:审查机构应对环境影响评价报告中所采用的评价方法和技术进行科学性审查,以确保评价结果的科学可靠性。

4. 结论的合理性审查:审查机构应对环境影响评价报告中的结论进行评估,核实其是否合理、准确,并与实际环境情况相符。

环境影响评估报告编制规范与技术方法第一章、概述环境影响评估是指在采取有可能产生重要环境影响的计划、方案与政策前,评价其对环境所造成的影响及采取适当的保护措施的一种程序。

此程序主要由环境影响评价报告编制、评价、公众参与三个方面组成。

环境影响评价报告编制是环评程序的首要步骤,必须遵循相关的编制规范和技术方法。

第二章、环境影响评价报告编制规范环境影响评价报告编制规范主要是指对环境影响评价报告编制的基本要求和规范。

1、编制要求1.1评价报告必须全面准确地反映方案计划对环境所造成的影响。

1.2评价报告必须具备可读性和易懂性,对于专业术语,应该加以解释和说明,避免使用不明确或含糊不清的用语。

1.3评价报告必须公开透明、信息真实可靠,尤其是必须与相关部门沟通协调,广泛征求社会各界的意见,以确保报告的全面性、准确性和可信性。

2、编制流程2.1确定评价范围和内容;2.2召集专家组,编制评价方案;2.3实地考察、调查并记录结果;2.4综合分析和评价影响;2.5编制评价意见和结论;2.6公开发布评价报告,并开展公众咨询。

3、编制内容3.1项目描述:包括方案计划的背景、环境现状、主要技术和管理方法等。

3.2环境影响预测:包括噪声、水体、大气、土地等的影响预测。

3.3环境保护措施:包括影响减轻措施、环保设施建设、应急措施等。

3.4项目对环境影响评价:主要是以评价指标为基础,评价各种影响并进行量化分析。

3.5项目对环境的管理措施建议:为了防止在建设过程或者运行过程中发生环境事故,需要制定环境管理措施建议。

第三章、环境影响评价报告编制技术方法环境影响评价报告编制技术方法是编制报告所应该采用的技术工具和方法,具体如下:1、评价指标系统评价指标系统是基于评估范围并依据方案计划的特性,设计出的具有综合性、科学性和具体可操作性的评价指标。

评价指标系统是评价方案计划对环境影响的主要工具。

评价指标要体现环保法规的要求,以及相关部门和公众的兴趣点和关注点。

环评终态验收规范

一、污染物排放标准

建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境

影响报告书(表) 及其审批部门审批决定所规定的标准。

在环境影

响报告书(表)审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准

有明确时限要求的,按新发布或修订的标准执行。

特别排放限值的实施地域范围、时间,按国务院生态环境主管部门或省级人民政府规定执行。

建设项目排放环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定中

未包括的污染物,执行相应的现行标准。

对国家和地方标准以及环境影响报告书(表)审批决定中尚无

规定的特征污染因子,可按照环境影响报告书(表)和工程《初步设计》(环保篇)等的设计指标进行参照评价。

二、环境质量标准

建设项目竣工环境保护验收期间的环境质量评价执行现行有

效的环境质量标准

三、环境保护设施处理效率

环境保护设施处理效率按照相关标准、规范、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定的相关要求进行评价,也可参照工程《初步设计》(环保篇)中的要求或设计指标进行评价。

(1)《环境影响评价技术导则—非污染生态环境影响》(HJ/T19—1997);(2)《环境影响评价技术导则—水利水电工程》(HJ/T88—2003);

(3)《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ/T2.1—93);

(4)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2008)

(5)《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3—93)

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2004);

(7)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4—2009);

(8)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433—2008);

(9)《生活饮用水卫生规范》(HJ/T433—2008);

(10)《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(卫监发[2001]161号)

(10)《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002);

(11)《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000);

(12)《水利水电工程环境保护概估算编制规程》(SL359-2006)

《环境影响评价技术导则—非污染生态环境影响》(HJ/T19—1997)

/bzxz/95209.html#

/book/book_3_8855824.html《环境影响评价技术导则—水利水电工程》(HJ/T88—2003);

/view/ec62496ca45177232f60a24a.html《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ/T2.1—93)

/f/3《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2008)3725427.html

/ziliao-12873.htm 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2004)

/Main/Confirm.aspx?id=34737983 (7)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4—2009);

/p-313626941998.html 《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433—2008)

/Article/CJFDTotal-IAOB200601019.htm 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)

/standard/20096/2009061714111300001.html《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-200。