30年代散文

- 格式:ppt

- 大小:2.94 MB

- 文档页数:16

现当代散文概述【篇一:现当代散文概述】二、十七年散文概述(一)1949-1956年为第一阶段:通讯、报告得到了空前发展。

其内容主要体现为两个方面:一是反映抗美援朝战争。

巴金《生活在英雄们中间》、魏巍《谁是最可爱的人》、刘白羽《朝鲜在战火中前进》;二是迅速及时地反映社会主义建设。

柳青《王家斌》、华山《童话的时代》、臧克家《毛主席向着黄河笑》,杨朔《石油城》。

缺陷:题材不够广泛,体裁过于单一,存在较多的概念化倾向。

以歌颂为主,较少干预生活、沉潜生命人生的作品。

(二)1957-1966年,是十七年散文创作的第二阶段:当代散文的活跃时期。

这一时期的散文创作题材更为广泛,思想较为深刻,艺术较为精湛,作品数量多,出现了风格日臻成熟的作家和艺术趋于圆熟的作品。

杨朔《海市》,秦牧《花城》,刘白羽《红玛瑙集》,巴金《倾吐不尽的感情》,冰心《樱花赞》,吴伯箫《北极星》,碧野《情满青山》,方纪《挥手之间》,峻青《秋色赋》。

(三)60年代初期,出现了杂文短暂的繁荣。

《北京晚报》开辟以“燕山夜话”为题的杂文专栏,由邓拓主持,其后,《前线》杂志和《人民日报》先后开设了“三家村札记” (邓拓、吴晗、廖沫沙主持)和“长短录”专栏(夏衍、吴晗、廖沫沙、孟超、唐弢撰稿)。

这些杂文针砭时弊、尖锐活泼、坚持真理、旗帜鲜明,敢于触及社会中的一些矛盾,与歌颂性的散文形成了鲜明的对照。

邓拓《一个鸡蛋的家当》小结:十七年时期的散文由于受到“左”的文艺理论和“左”的僵化观念的影响,作家基于统一的思想表现模式,限制了散文创作题材和体裁的多样化,主要体现为豪言壮语式的歌颂,缺少真情的抒写,整体艺术成就不高。

三、十七年散文的不足视角背离与“模式化”。

视角背离,即散文家的视角与其所置身的现实之间背离。

散文作者以虚幻的形式为自己建构了另一种非真的存在,对复杂多样的现实存在熟视无睹或压抑自己内心的真诚呼唤。

最明显的是,60年代初,人民所要面对的现实是“大跃进”等盲目政治运动后的三年自然灾害,农村到处是惨不忍睹的苦难现实,而一些散文却仍对政治盲目讴歌,如杨朔的《茶花赋》、《海市》、一些散文不愿大唱颂歌但却选择了写逃离现实的山水游记、异国风光、历史追忆等,但这些作品仍未能摆脱颂歌的模式。

30年代的散文状况30年代,是散文创作的丰收期,散文在这个年代创作的文体意识进一步增强。

下面是店铺给大家带来的30年代的散文状况,供大家欣赏。

30年代的散文状况(一)三十年代,民族的自尊、血性在越来越具体的描绘中呈现出更加丰富的趋向。

只有用大爱拥抱全人类的人,才能在社会的文明进步中存在,彰显文化的价值。

鲁迅、刘半农、朱自清、冰心等面对时代与社会的茫然、苦难,已不写或很少写散文诗。

散文诗作为20年代的宠儿,在瓦解分化中沉淀成更加规范的散文诗,或分化出散文、杂文、议论文。

如鲁迅著名的杂文,朱自清、矛盾、冰心等人的散文。

现代散文诗与散文的苍茫精神时代与社会的变迁,不可避免在人文科学界、学术知识界打上烙印。

散文诗在动荡挤压中,成为标志民主、自由、平等的课题。

很多作家在叙事、议论、抒情中“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

”可见:“文变染乎世情,兴废系乎时序”(《文心雕龙》时序》。

散文诗也不能脱离现实,偏安一隅。

冰心的《寄小读者》、《往事》等,充满着人文的关爱,同社会责任联系在一起。

文笔婉约、清新、率真,与鲁迅作品风格形成鲜明对照。

而他们的情感、思想、目标,都是一致的,在散文诗的基础上,依赖自己的独特体会,以及生活、艺术阅历追问生命的终极意义。

30年代,如历史长卷中的一个折子,对于志存高远的中国作家,在思想、文学领域、艺术风格方面,都在不断实践中创新、完善。

散文诗在这个时期少了,却更加成熟了。

由此完善、发展的现代散文等,由形而下的物质层面,上升到形而上的哲思层面。

文以载道,鲁迅杂文的洗礼,让我们在深邃的历史中,看到所有封闭的思维,都可以面向世界打开。

这是历史的广阔,也是艺术的广阔。

是作家面对风云变迁的时代,以刀笔抒发壮怀激烈的情感,站在历史高度调整自己,使文学作品融入时代。

在与现实相通中,建立一种诗意的情感,把血性与温情统一起来。

现代散文诗与散文的互生一、意象、意境之间的互通“意”即作者的主观情感,“象”即寓意的艺术形象,“境”是二者融合形成的一种艺术境界。

30年代散文在那个风雨飘摇的30年代,社会动荡,国家动荡,每个人都在为生活努力奋斗。

城市的街道挤满了漂泊的流浪汉和无家可归的难民,他们带着饥饿和绝望的眼神,流离失所。

贫穷成为了他们唯一的伴侣,而希望则在黑暗的角落里微弱地闪烁。

在这个时期,人们的日子过得艰辛而无望。

纷争和冲突不断涌现,破碎的家庭和流离失所的孩子成为这个时代最深刻的映像。

每个人都在寻找着一丝温暖和安慰,可是现实却残酷地将这些希望一次次地击碎。

然而,就在这个充满荆棘的时代,仍有一些人选择了坚守自己所信仰的事物。

他们心怀希望,勇敢地面对逆境,用自己的努力和汗水创造着一片美好的天地。

街头巷尾的小摊贩们忍受着艰苦的生活,用自己的微薄利润支撑着家庭的温饱。

他们每天辛勤地工作,默默地坚守着,不为外界的动荡动摇。

他们清晨扛着沉重的货物走上街头,傍晚时分才疲倦地归家,和家人团聚,品尝着劳动带来的甘甜。

农田里,耕地的农民们用血汗浸透了自己的土地,他们靠着一双双坚毅的双手,让谷物在沃土中成长,为家人提供美味和营养。

夏日的阳光炙热,冬日的寒风凛冽,可他们从不退缩,他们知道成就需要耐心和毅力。

在学校中,教师们用思想的火炬点燃了学生们的未来之路。

他们无私地传授知识,激发学生的潜力。

尽管教育资源匮乏,学校简陋,但这些教师们坚定地相信,教育是改变世界的力量。

他们把每个学生都当做自己的孩子,用爱和智慧指引他们的前行。

30年代的散文,不仅仅是述说一个时代,更是述说一种精神。

它告诉我们,在逆境和困难中,人类的良善和勇气是无穷的。

无论风云变幻,还是经济不景气,这些精神的力量将永远存在,引领我们走向希望的彼岸。

所以,让我们怀揣着希望,与那个30年代的人们一同努力,创造属于我们自己的光明和未来。

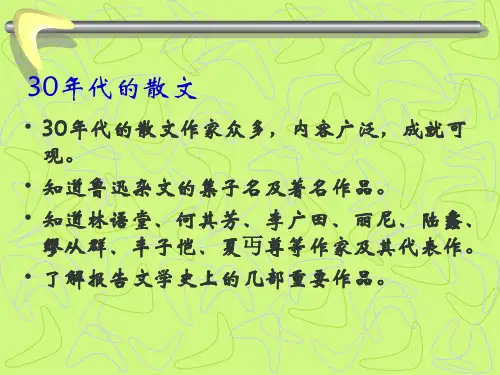

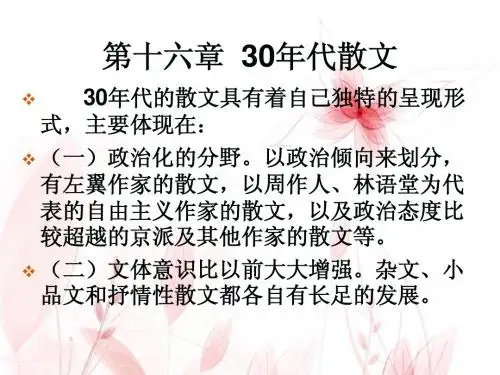

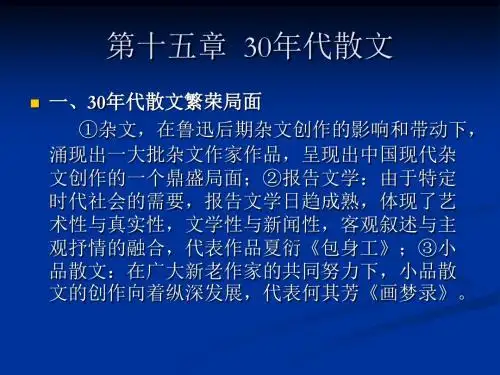

30年代散文发展(一)30年代散文发展(一)30年代散文发展(一) 第二个十年的散文创作在第一个十年的基础上继续向前发展,和二十年代相比,具有着自己独特的呈现形式,主要体现在以下几个方面:政治化的分野。

这是30年代散文的一个重要特征。

1927年国共两党的合作破裂、大革命失败之后,受政治形势的影响,30年代的散文创作派系,通常都以政治倾向来划分,即属于左翼作家的散文;以周作人、林语堂为代表的自由主义作家的散文;以及政治态度比较超越的京派及其他作家的散文等。

文体意识比以前大大增强。

这是30年代散文的另一个重要特征。

不同创作风格的追求在更大程度上还体现为对散文的社会功能和文体要求的不同理解,30年代的散文并没有因为政治化和诸多论争而走向危机,相反,却因为多方面的艺术探求而获得了生机,杂文、小品文和抒情性散文都各自有长足的发展。

第一节左翼作家的"鲁迅风"杂文左翼作家处于被国民党当局实施的文化围剿的压迫之中,他们当然更看重散文的现实批判性和论战的效果,作为匕首和投枪的杂文就很自然地成为他们首选的文体,这样,30年代就又出现了一个杂文创作的繁荣期。

"鲁迅风"杂文:30年代,除了鲁迅仍在继续创作之外,在他的影响下又一批新的杂文作者涌现了出来,其中影响较大的有瞿秋白、茅盾、唐弢、徐懋庸、聂绀弩等。

这些足以证明鲁迅对这一时期的左翼作家杂文创作的巨大影响,这些作家的杂文风格特色是可以用"鲁迅风"来加以概括的。

"杂文双璧":徐懋庸和唐弢是这一时期涌现出来的杂文新秀中的"双璧"。

徐懋庸(1911-1977):其知识渊博,长于思辨,其杂文贴切泼辣,文风质朴,主要也是针砭旧物,但是和鲁迅比,视野和力度都比较小。

主要杂文集有《不惊人集》、《打杂集》、《街头文谈》。

唐弢(1913-1992) :其杂文简明而有文采,是政论和艺术散文笔调的结合。

概述三十年代散文代表作家作品三十年代散文创作文体意识进一步增强,社会空前政治化,导致散文创作受到政治和党派的影响,在1928—1937年内结集出版的散文专辑有五百种左右,30年代散文空前繁荣兴盛。

主要代表作家有;鲁迅、茅盾、冰心、朱自清、周作人、林语堂、丰子恺、郁达夫、瞿秋白、唐弢、徐懋庸、萧红、何其芳、李广田、梁遇春、夏丏尊、宋之的等(一)林语堂与幽默闲适小品文主要代表作家作品有:林语堂的《吾国吾民》文化含量较高,两脚踏东西文化,向人们展示了文化学者眼中的中国。

《生活的艺术》集中反映了林语堂的人生观念,《京华烟云》、《苏东坡传记》是中国现代长篇传记开标立范之本,为中国文化走向世界作出了贡献。

他认为应该“以自我为中心,以闲适为格调,独抒性灵”的“个人笔调”式散文,但引起了左翼文学的批判。

周作人和林语堂一样是现代散文闲话一派的宗师,出版《看云集》《风雨谈》等,但后续人生态度消极,走向堕落。

(二)左翼作家的“鲁迅风”杂文和风格多样的散文主张以战斗性杂文为武器与黑暗,落后势力进行批判和抗争。

主要代表作家作品:30年代成就最突出的是议论性散文,如瞿秋白《<鲁迅杂感选集>序言》中提出杂感这种文体要因鲁迅而变成文艺性论文,这一主张极大地丰富和扩展了鲁迅所开创的现代杂文传统。

还有,杂文双臂:唐弢《推背集》《海天集》其文笔犀利,又含有抒情气息,徐懋庸《打杂集》《不惊人集》。

瞿秋白《一种云》文章大量运用象征手法,仅有600字却高度概括揭露了旧中国的黑暗。

、郁达夫的游记《故都的秋》《钓台的春昼》作者寄情山水,但字里行间流露出对国事、民事的忧虑之情,在艺术上他的游记文字优美、文笔清秀,很富有神韵。

此外,萧红《商市街》主要描写了萧红与萧军在哈尔滨的贫穷与饥饿;(三)“京派”与开明派同人的散文主要代表作家作品:京派的:何其芳《画梦录》主要描画了青年人青春期被压抑情感的表现和作者对社会人生的厌恶、逃避和自我封闭,同时,也是30年代未找到出路的一部分小资产阶级知识分子必然痛苦。