高中数学题型解法归纳《数列性质的证明》

- 格式:doc

- 大小:529.00 KB

- 文档页数:6

高中数学的归纳数列与排列组合的重要性质及解题方法总结在高中数学的学习中,归纳数列与排列组合是一类非常重要的概念和方法。

它们不仅在解决实际问题中起着重要作用,还在数学推理和证明中发挥着重要的作用。

本文将介绍归纳数列与排列组合的重要性质以及解题方法,并总结它们在高中数学中的应用。

一、归纳数列的重要性质及解题方法1. 等差数列和等差数列的通项公式等差数列是指数列中任意两项之差都相等的数列。

在解决等差数列问题时,可利用等差数列的通项公式:an = a1 + (n-1)d其中,an表示等差数列的第n项,a1表示等差数列的首项,d表示等差数列的公差。

2. 等比数列和等比数列的通项公式等比数列是指数列中任意两项之比都相等的数列。

在解决等比数列问题时,可利用等比数列的通项公式:an = a1 * r^(n-1)其中,an表示等比数列的第n项,a1表示等比数列的首项,r表示等比数列的公比。

3. 斐波那契数列及其性质斐波那契数列是一种特殊的数列,它的每一项都是前两项之和。

斐波那契数列在自然界中有着广泛的应用,如植物的叶子排列、螺旋形状等。

求解斐波那契数列问题时,可以利用递推关系式:Fn = Fn-1 + Fn-2其中,Fn表示斐波那契数列的第n项,Fn-1表示斐波那契数列的第n-1项,Fn-2表示斐波那契数列的第n-2项。

二、排列组合的重要性质及解题方法1. 排列的计算方法排列是指从一组元素中选取一部分进行排列的方法。

在排列问题中,需要关注选取的元素个数、元素的排列顺序和元素是否可重复选取等因素。

排列的计算公式为:A(n,m) = n! / (n-m)!其中,A(n,m)表示从n个元素中选取m个元素进行排列的方法数,n!表示n的阶乘。

2. 组合的计算方法组合是指从一组元素中选取一部分进行组合的方法。

与排列不同,组合不考虑元素的排列顺序。

组合的计算公式为:C(n,m) = n! / (m!(n-m)!)其中,C(n,m)表示从n个元素中选取m个元素进行组合的方法数。

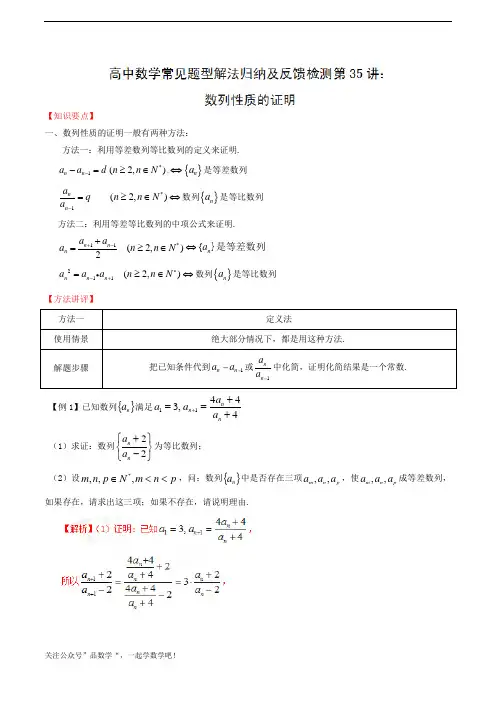

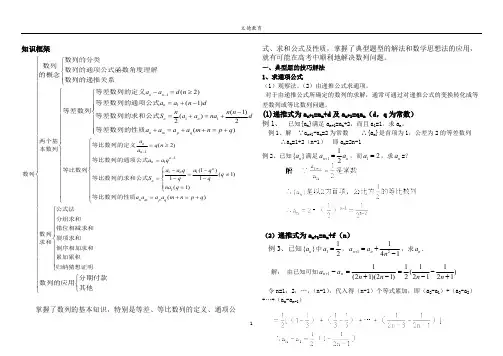

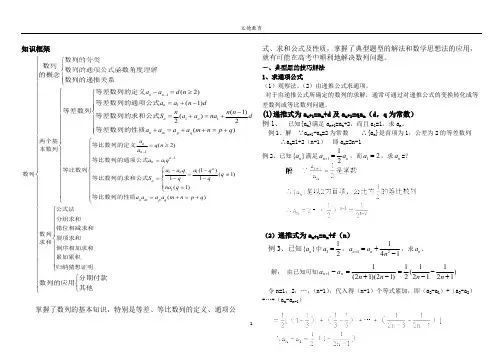

【知识要点】一、数列性质的证明一般有两种方法:方法一:利用等差数列等比数列的定义来证明.1(2,)n na a d n n N*--=≥∈⇔{}n a是等差数列1(2,)nnaq n n Na*-=≥∈⇔数列{}n a是等比数列方法二:利用等差等比数列的中项公式来证明.11(2,)2n nna aa n n N*+-+=≥∈{na⇔}是等差数列211(2,)n n na a a n n N*-+=≥∈⇔数列{}n a是等比数列【方法讲评】方法一定义法使用情景绝大部分情况下,都是用这种方法.解题步骤把已知条件代到1n na a或1nnaa中化简,证明化简结果是一个常数.【例1】已知数列{}n a满足444,311++==+nnn aaaa(1)求证:数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧-+22nnaa为等比数列;(2)设pnmNpnm<<∈,,,*,问:数列{}n a中是否存在三项pnmaaa,,,使pnmaaa,,成等差数列,如果存在,请求出这三项;如果不存在,请说明理由.而052211≠=-+aa,∴⎭⎬⎫⎩⎨⎧-+22nnaa是以5为首项,3为公比的等比数列.【点评】利用定义证明数列{}na等比,只要把已知条件代入1nnaa化简,注意化简时,一般只变分子或分母,不要同时变化,一直化简到最后是一个非零常数为止.【反馈检测1】已知数列{}na,2na≠,15823nnnaaa+-=-,13a=(1)证明:数列1{}2na-是等差数列.(2)设2n nb a=-,数列1{}n nb b+的前n项和为n S,求使2(21)2nnn S++⋅⋅1(23)2192nn+>-⋅+成立的最小正整数n.【反馈检测2】已知数列{}n a满足:12n na a a n a+++=-,其中*n N∈.(1)求证:数列{}1n a -是等比数列;(2)令(2)(1)n n b n a =--,求数列{}n b 的最大项.方法二 中项公式法 使用情景 少数情况下用这种方法.解题步骤把已知条件化简,找到相邻三项的关系.【例2】已知数列{}n a 中,13a =,前n 项和(1)(1)12n n S n a =++-. ①求数列{}n a 的通项公式; ②设数列11n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为n T ,是否存在实数M ,使得n T M ≤对一切正整数n 都成立?若存在,求出M 的最小值;若不存在,请说明理由.(2) 由(1)知21n a n =+ ∴ 111(21)(23)n n a a n n +=++111()22123n n =-++∴ 111111111()2355721212123n T n n n n =-+-++-+--+++111()2323n =-+16< 则要使得n T M ≤对一切正整数n 都成立,只要max ()n T M ≤,所以只要16M ≥∴ 存在实数M ,使得n T M ≤对一切正整数n 都成立,且M 的最小值为16【点评】已知n S 、n 和n a 的关系,一般利用公式11(1)(2)n n n S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩求数列的通项. 学.科.网【反馈检测3】设数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知1231611a a a ===,,,且 1(58)(52)123n n n S n S An B n +--+=+=,,,,,其中A B ,为常数.(Ⅰ)求A 与B 的值;(Ⅱ)证明:数列{}n a 为等差数列; (Ⅲ)1>对任何正整数m n ,都成立.高中数学常见题型解法归纳及反馈检测第35讲:数列性质的证明参考答案【反馈检测1答案】(1)证明见后面解析;(2)6n =.【反馈检测2答案】(1)证明见后面解析;(2)数列{}n b 的最大项为4318b b ==. 【反馈检测2详细解析】(1)当1n =时,111a a =-,∴112a =, 又∵12111n n a a a n a +++++=+-,∴111n n n a a a ++=-+,即121n n a a +=+,∴111(1)2n n a a +-=-. 又∵1112a -=-,∴数列{}1n a -是首项为12-,公比为12的等比数列;(2)由(1)知,11111()()()222n n n a --=-⨯=-,∴2(2)(1)2n n n n b n a -=-⋅-=, ∴1111223222n n n n n n n n b b ++++----=-= , 当3n <时,10n n b b +->,即123b b b <<,当3n =时,43b b =, 当3n >时,10n n b b +-<,即456b b b >>>,∴数列{}n b 的最大项为4318b b ==. 【反馈检测3答案】(Ⅰ) 20A =-,8B =-;(Ⅱ)证明见后面解析;(Ⅲ)证明见解析. 【反馈检测3详细解析】(Ⅰ)由已知,得111S a ==,2127S a a =+=,312318S a a a =++=. 由1(58)(52)n n n S n S An B +--+=+,知 2132372122S S A B S S A B --=+⎧⎨-=+⎩,, 即 28248A B A B +=-⎧⎨+=-⎩,, 解得 20A =-,8B =-.(Ⅲ)由(Ⅱ)可知,15(1)54n a n n =+-=-.51mn m n a a a ,只要证512mn m n m n a a a a a >++因为54mn a mn =-,(54)(54)2520()16m n a a m n mn m n =--=-++, 故只要证5(54)12520()162m n mn mn m n a a ->+-+++ 即只要证2020372m n m n a a +->因为2558m n m n a a a a m n +=+-558(151529)m n m n <+-++-202037m n =+-, 所以命题得证.。

数学归纳法证明数列数学归纳法证明数列一、引言数学归纳法证明是指根据假设和定理,利用类似步骤证明某个关系或结论的方法,也就是从一般到特殊,从抽象到具体,从全集到某个特定元素等等方法的一种表达形式。

数学归纳法常用于证明一个数列的性质,或某个数学公式在一组数列中的关系。

一般我们可以通过归纳法从一般性公式出发,证明某数列的某个特定性质。

具体地,这个特定性质可以是数列的某一项,也可以是数列的某一段,或数列的某一个总和等等。

二、具体讲解1、归纳法证明数列:a) 首先,我们需要假设某种数列,对于此数列,我们可以设立数列公式 n=(a_1,a_2,a_3,a_4,a_5...),对于任意n,都有a_n=f(n),这里我们定义f为某种函数。

b) 然后,我们需要根据假设的关系,验证此数列的特殊性质是否正确。

例如,我们可以利用归纳法,证明某种数列的和关系,即∑a_n=f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+...,我们需要证明这个公式正确。

c) 对于这个数列,我们可以设立一般步骤,即先设立假设,然后利用假设的关系,验证某一步骤的结果是否正确,最后证明特定性质正确。

2、特定示例:假设我们要验证某种数列的总和,即n=(a_1,a_2,a_3,a_4,a_5....),我们可以将其表示为a_n=f(n),比如a_n=n^2,此时我们可以证明∑a_n=f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+...=1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+...a) 首先,我们可以假设数列a_n=n^2,即a_1=1^2,a_2=2^2,a_3=3^2,a_4=4^2,a_5=5^2以此类推。

b) 其次,我们可以设立基本步骤,即当k=1时,我们有∑_1^k a_n=f(1)=1^2,而当k=2时,我们有∑_1^k a_n=f(1)+f(2)=1^2+2^2,以此类推,当k=n时,我们有∑_1^ka_n=f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+...c) 最后,我们可以根据假设的关系,证明此式子正确,即∑a_n=f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+...=1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+...三、结论从上面的表述可以看出,数学归纳法证明数列是一种有效的方法,它可以从一般的关系中推导出特殊性质的关系,从而证明某个数列的特殊性质,或某个数学公式在一组数列中的关系。

推导法用数学归纳法证明数列的性质数学归纳法是数学中常用的一种证明方法,它用于证明关于整数的陈述在所有正整数上成立。

而数列作为整数的一个重要概念,在数学中也得到广泛应用。

那么,本文将探讨如何使用推导法以及数学归纳法来证明数列的性质。

一、数列的定义和性质在开始推导法之前,我们先来了解数列的定义和一些基本性质。

数列是一组按照特定顺序排列的数,其中每个数称为数列的项。

数列的一般形式可以表示为:a₁, a₂, a₃, ..., an。

每个数列都有其特定的规律和性质,例如等差数列和等比数列。

等差数列中,相邻两项之间的差是固定的;而等比数列中,相邻两项之间的比是固定的。

数列的性质包括公式、递归关系、前n项和等等。

二、推导法的基本思路推导法是数学中常用的一种证明方法,它通过观察和推理来得到结论。

在推导法中,我们先根据已知条件和已有的推理规则,通过逻辑推理和运算分析,得到一些中间结论,并最终得到所要证明的结论。

三、使用数学归纳法进行证明在推导法中,数学归纳法是一种常用的证明方法,特别适合用来证明关于正整数的性质。

数学归纳法一般分为三个步骤:基本步骤、归纳假设和归纳步骤。

1. 基本步骤:首先证明当n等于某个特定值时,结论成立。

通常,我们选择最小的正整数作为基本步骤的依据。

2. 归纳假设:假设当n=k时,结论成立。

这是一个假设,我们需要在接下来的步骤中验证它是否成立。

3. 归纳步骤:证明当n=k+1时,结论也成立。

通过使用归纳假设和数列的性质,我们可以推导出n=k+1时的结论。

四、具体案例:证明等差数列的和公式下面我们以证明等差数列的和公式为例,来演示如何使用推导法和数学归纳法。

首先,我们已知等差数列的一般形式为:a₁, a₂, a₃, ..., an,其中公差为d。

基本步骤:当n=1时,等差数列的和为a₁,即Sn=a₁。

归纳假设:假设当n=k时,等差数列的和公式成立,即Sk=a₁ +a₂ + a₃ + ... + ak。

数列的常用性质及其证明在数学中,数列是非常基础且重要的概念之一。

数列可以看成是按照一定规律排列的数字序列。

它应用广泛,无论是在高中数学中还是在一些高级数学中,数列都是关键的概念。

本文将探讨数列的常用性质及其证明。

一、有界性有界性是指数列中所有项都在一定的区间内。

这意味着所有的数列元素都不会超出指定区间。

这是数列中最基本的概念之一,对于数列的研究十分重要。

证明:设有一个数列{an},区间定义为【a, b】,a和b是任意两个数,且a小于等于b。

若数列中的每一个元素都小于等于b 且大于等于a,那么这个数列就是有界的。

二、单调性单调性是指在数列中所有项都满足同一规律,可以是递增或递减,也可以是严格单调递增或递减。

单调性同样是数列的一个重要概念。

证明:设有一个数列{an},如果对于任意的n1和n2,当n1大于n2时,如果an1大于等于an2,那么该数列则呈单调递增,反之,则呈单调递减。

三、收敛性收敛性是指数列某些项随着n的不断增长最终会趋于某个特定的数值。

数列的收敛性是数学分析中最重要的概念之一。

证明:设{an}是一个数列。

如果存在一个数L,使得对于任意的正实数ε,都存在一个正整数N,使得当n大于等于N时,关于ε的条件"|an –L| < ε"成立,那么该数列就是收敛的。

四、极限性数列的极限是指数列中的某些项随着n的增加趋于一个确定的值。

数列的极限是数学中的一个非常重要的概念。

证明:设{an}是一个数列。

如果存在一个数L,在数列中从该项开始的所有项都无限接近L,那么该数列就有一个极限,并且这个极限就是L。

五、等差数列的常用性质及其证明等差数列是一种特殊的数列,其中每项与前一项的差都相等。

当研究等差数列时,我们可以利用以下性质:1、等差数列的和为n项平均数乘n。

证明:设等差数列的首项为a,公差为d,有:Sn = a + (a + d) + (a + 2d) + ...... + [a + (n-1)d]2Sn = (a + (n-1)d) + [(a + d) + (a + (n-2)d)] + ...... + [a + 2d + (a + d)]2Sn = (n/2)[2a + (n-1)d]Sn = (n/2)[2a + (n-1)d]2、等差数列的平方和等于n的平均数乘以n项的平方差加n项的平均数的平方。

数学中的数学归纳法数列与证明数学归纳法是一种证明数学命题的常用方法,其特点是通过证明当某个命题在某个特定的整数成立时,也在其后续的整数中成立,从而推导出该命题对所有正整数都成立。

在数学归纳法中,数列与证明密不可分,数列是数学归纳法证明的基础。

数列是按照一定规律排列的数的序列。

在进行数学归纳法证明时,常常需要用到数列的性质和特点来推导出结论。

下面通过一些具体的数学归纳法数列和相关证明来说明这一点。

一、斐波那契数列斐波那契数列是一个经典的数列,在数学归纳法证明中经常起到关键作用。

斐波那契数列的定义如下:F(1) = 1F(2) = 1F(n) = F(n-1) + F(n-2) (n≥3)首先,我们可以通过数学归纳法证明斐波那契数列的前两项是1。

当n=1时,显然有F(1) = 1;当n=2时,有F(2) = F(1) + F(0) = 1。

因此,当n=1和n=2时,斐波那契数列成立。

接下来,我们需要证明当斐波那契数列的前k项成立时,第k+1项也成立。

假设当n=k时,斐波那契数列成立,即F(k) = F(k-1) + F(k-2)。

那么在n=k+1时,根据斐波那契数列的递推式,有:F(k+1) = F(k) + F(k-1) = (F(k-1) + F(k-2)) + F(k-1) = F(k-1) + 2F(k-2)根据归纳假设,我们知道F(k-1)和F(k-2)都成立,因此F(k+1)也成立。

由此可见,当斐波那契数列的前k项成立时,第k+1项也成立。

通过以上两个步骤,我们可以得出结论:斐波那契数列对于任意正整数n都成立。

这就是利用数学归纳法证明斐波那契数列的方法。

二、等差数列除了斐波那契数列,等差数列也经常在数学归纳法证明中出现。

等差数列是一个公差为d的数列,其通项公式为:A(n) = A(1) + (n-1)d其中,A(1)为首项,d为公差。

在使用数学归纳法证明等差数列的性质时,常常需要利用递推公式和通项公式相互转化。

数列的数学归纳法与证明总结在数学中,数列是一系列按照特定规律排列的数字。

数学归纳法是一种证明数学命题的常用方法之一,尤其在涉及到数列时起到重要作用。

本文将对数列的数学归纳法以及相关证明方法进行总结。

一、数学归纳法的基本原理数学归纳法是一种通过证明第一个命题为真,且若某一命题为真,则下一个命题也为真的方法,用于证明涉及正整数的命题。

它包含以下两个步骤:1. 基础步骤:证明当n取某个特定值时命题成立,通常是证明n=1时为真;2. 归纳步骤:假设当n=k时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立。

通过以上两个步骤的迭代,可以得出结论:对于任意正整数n,命题都成立。

二、数列的数学归纳法证明当我们处理数列时,常常需要证明其中一些性质是否成立。

数学归纳法可以帮助我们进行这样的证明。

以斐波那契数列为例,我们将展示如何使用数学归纳法进行证明。

斐波那契数列是一个以0和1开始,后续每个数都是前两个数之和的数列。

即:F(1) = 0,F(2) = 1F(n) = F(n-1) + F(n-2),其中n>2现在我们使用数学归纳法证明斐波那契数列的性质:F(n)的值大于等于n。

我们按照数学归纳法的步骤来进行证明。

1. 基础步骤:当n=1时,F(1)=0,而0大于等于1不成立。

所以我们需要验证n=2时,F(2)的值是否大于等于2。

经计算可知F(2)=1,显然1小于2。

因此基础步骤不成立。

2. 归纳步骤:假设当n=k时,F(k) >= k 成立。

我们需要证明当n=k+1时,F(k+1) >= k+1也成立。

根据斐波那契数列的定义,有F(k+1) = F(k) + F(k-1)。

由归纳假设,F(k) >= k,而F(k-1) >= k-1。

因此有F(k+1) = F(k) + F(k-1) >= k + k-1 = 2k-1。

下一步我们可以尝试使用数学归纳法证明2k-1 >= k+1,其中k为正整数。

高中数学数列知识点归纳整理总结数列是数学中的重要概念,它是指按照一定规律排列的一系列数的集合。

在高中数学中,数列是一个重要的考点,掌握数列的性质和求解方法是学好数学的基础。

本文将对高中数学数列知识点进行归纳整理总结,帮助学生更好地理解和掌握这一部分知识。

一、数列的定义和性质1. 数列的定义:数列是由一系列按照一定规律排列的数所组成的集合,用字母表示一般项,如a₁, a₂, a₃...2. 数列的一般形式:数列可以是有规律的,也可以是无规律的。

有规律的数列可以用以下三种形式表示:- 通项公式:根据数列的规律,得出每一项与项号之间的关系,以求解任意项和通项公式。

- 递推公式:通过前一项与后一项之间的关系,表示出数列中任意一项与它的前一项的关系。

- 递归式:通过前一项与后一项之间的关系,表示出数列中任意一项与它的前一项和初始条件的关系。

二、常见的数列类型1. 等差数列:等差数列是指数列中任意两项之间的差值都相等的数列。

等差数列的通项公式为an = a₁ + (n - 1)d,其中a₁为首项,d为公差,n为项号。

- 求和公式:等差数列的前n项和公式为Sn = (n/2)[2a₁ + (n - 1)d]。

2. 等比数列:等比数列是指数列中任意两项之间的比值都相等的数列。

等比数列的通项公式为an = a₁ * r^(n-1),其中a₁为首项,r为公比,n为项号。

- 求和公式:等比数列的前n项和公式为Sn = a₁ * (1 - r^n) / (1 - r),其中|r| < 1。

3. 斐波那契数列:斐波那契数列是指数列中每一项都等于前两项之和的数列。

斐波那契数列的通项公式为an = an-1 + an-2,其中a₁= 1,a₂ = 1。

三、数列求解方法1. 已知数列的前n项,求通项公式:根据已知的前n项,可以通过构造方程组求解出通项公式。

- 样例:已知等差数列的前n项和Sn = 3n² - 2n,求该数列的通项公式。

高中数学的归纳数列与数论的性质与应用(文章正文)在高中数学中,归纳数列和数论是两个重要的概念。

归纳数列是指通过观察数列的规律,猜想出数列的通项公式,并用数学归纳法证明该公式的正确性。

而数论则研究整数之间的性质和关系,并在实际问题中应用数论的知识解决问题。

一、归纳数列的概念和性质归纳数列是由一系列的数按照一定的规律排列而成,可以用以下形式表示:a₁,a₂,a₃,……,aₙ,……。

其中a₁,a₂,a₃,……为数列的前n项,aₙ为数列的第n项。

归纳数列的通项公式是用来表示数列的第n项和n的关系的。

归纳数列的性质有以下几个方面:1. 公式性质:归纳数列的通项公式是数列的重要性质之一,它可以用来求解数列的各项数值。

2. 递推性质:归纳数列的后一项可以通过前一项计算得到,可以利用递推关系简化计算过程。

3. 递归性质:一些归纳数列的通项公式可以通过将前一项插入到式子中得到,这种递归关系可以被用来证明数列的正确性。

4. 初项和公差:对于等差数列来说,初项和公差是数列的重要性质,可以通过这两个参数确定数列的特征。

二、数论的概念和应用数论是研究整数之间的性质和关系的数学分支。

它与归纳数列有着紧密的联系,并且在实际问题中有着广泛的应用。

数论的主要研究内容包括素数、最大公约数、同余等。

数论的应用主要体现在以下几个方面:1. 密码学:数论的相关理论和方法在密码学中有着广泛的应用。

例如,RSA加密算法就是基于质数分解的难题设计的,利用了数论中的一些重要性质。

2. 信息编码:数论的一些性质和理论在信息编码中也有重要的应用。

其中,汉明码和循环码都是基于数论相关概念设计的。

3. 计算机科学:在计算机算法设计中,数论的相关知识可以用来设计高效的算法,并解决一些时间复杂度较高的问题。

4. 数字证书:在网络安全领域,数字证书的生成和验证涉及到数论中的一些概念和算法,用来确保通信的安全性和可信度。

总结:高中数学的归纳数列与数论的性质与应用是数学学习中重要的部分。

数列与不等式证明方法归纳一、数列证明方法的归纳法数列的归纳法证明主要有以下几个步骤:1、证明初值成立:首先要证明当$n=1$时,数列的性质成立。

也就是证明$a_1$的性质成立。

2、假设$n=k$时数列的性质成立:假设当$n=k$时,数列的性质成立,即假设$a_k$的性质成立。

3、证明当$n=k+1$时数列的性质也成立:通过假设的$a_k$的性质,证明$a_{k+1}$的性质也成立。

4、结论:由于初值成立,且从$k$到$k+1$时性质成立,所以根据数学归纳原理,数列的性质对所有自然数成立。

二、不等式证明方法的归纳法不等式的归纳法证明与数列的归纳法类似,主要有以下几个步骤:1、证明初值成立:首先要证明当$n=1$时,不等式的性质成立。

也就是证明当$x=1$时,不等式的性质成立。

2、假设$n=k$时不等式的性质成立:假设当$n=k$时,不等式的性质成立,即假设当$x=k$时,不等式的性质成立。

3、证明当$n=k+1$时不等式的性质也成立:通过假设的$x=k$时不等式的性质,证明当$x=k+1$时,不等式的性质也成立。

4、结论:由于初值成立,且从$k$到$k+1$时性质成立,所以根据数学归纳原理,不等式的性质对所有自然数成立。

三、数列与不等式证明的综合例题为了更好地理解数列与不等式的证明方法的归纳法,下面我们通过一个综合例题进行说明。

例题:证明数列$\{a_n\}$,其中$a_1=2$,$a_{n+1}=\frac{a_n}{1+a_n}$对于$n\geq1$时,$0 \leq a_n < 1$。

解题步骤:1、证明初值成立:当$n=1$时,$a_1=2$,显然有$0 \leq a_1 <1$成立。

2、假设$n=k$时不等式的性质成立:假设当$n=k$时,有$0 \leq a_k <1$成立。

3、证明当$n=k+1$时不等式的性质也成立:根据已知条件,$a_{n+1}=\frac{a_n}{1+a_n}$,代入假设的$a_k<1$,得到$a_{k+1}=\frac{a_k}{1+a_k}$。

高中数学备课教案数列的数学归纳法证明高中数学备课教案:数列的数学归纳法证明数学归纳法是数学中一种常用的证明方法,特别适用于证明数列的一般性质或等式。

通过这种方法,我们能够通过证明基础情况和归纳假设,推导出对任意自然数成立的结论。

本文将介绍数学归纳法的基本原理以及如何使用归纳法证明数列的性质。

一、数学归纳法简介数学归纳法是一种直接证明自然数性质或等式的方法。

它包含了两个重要的步骤:证明基础情况和归纳假设。

具体步骤如下:1. 基础情况:证明当 n = 1 时,结论成立。

2. 归纳假设:假设当 n = k 时,结论成立。

3. 归纳步骤:证明当 n = k+1 时,结论也成立。

通过这种逐步推导的方式,我们能够得出结论对于任意自然数 n 都成立的结论。

二、利用数学归纳法证明数列的性质对于数列来说,数学归纳法可以用来证明数列的一般性质或等式。

下面以一个具体的数列为例,通过数学归纳法来证明数列的性质。

示例:证明斐波那契数列的性质斐波那契数列是一种特殊的数列,定义如下:F(1) = 1,F(2) = 1,F(n) = F(n-1) + F(n-2)(n > 2)。

我们将使用数学归纳法来证明斐波那契数列的性质,即对于任意的正整数 n,有 F(n) = F(n-1) + F(n-2) 成立。

证明步骤如下:1. 基础情况:当 n = 1 时,斐波那契数列只有一个元素,即 F(1),显然等式成立。

2. 归纳假设:假设当 n = k 时,等式 F(k) = F(k-1) + F(k-2) 成立。

3. 归纳步骤:证明当 n = k+1 时,等式 F(k+1) = F(k) + F(k-1) 也成立。

根据斐波那契数列的定义,我们有 F(k+1) = F(k) + F(k-1)。

而根据归纳假设,我们有 F(k) = F(k-1) + F(k-2)。

将归纳假设代入到等式中,得到 F(k+1) = (F(k-1) + F(k-2)) + F(k-1)。

如何应用数学归纳法证明数列性质数学归纳法是一种常用于证明数学命题的方法,特别适用于证明数列的性质。

通过此方法,我们可以从已知的条件出发,逐步推导出数列的性质,进而得出结论。

本文将探讨如何应用数学归纳法来证明数列的性质。

数学归纳法的基本思想是通过两个步骤来完成证明:基础步骤和归纳步骤。

在基础步骤中,我们证明当n取某个特定值时,结论成立。

而在归纳步骤中,我们假设当n取k时,结论成立,然后通过这个假设证明当n取k+1时,结论也成立。

具体来说,当我们要证明某个数列的性质时,我们可以按照以下步骤进行:第一步:基础步骤首先,我们选择数列中的第一个项(通常是n=1时)作为基础步骤。

然后,我们证明当n取这个特定值时,结论成立。

这通常可以通过直接计算或代入验证的方法得出。

基础步骤的目的是为了让我们确信结论在某个特定情况下是正确的。

第二步:归纳步骤接下来,我们假设当n取k时,结论成立。

也就是说,我们假设数列的第k个项满足所要证明的性质。

然后,我们通过这个假设证明结论在n取k+1时也成立。

在这一步骤中,我们通常需要利用已知的条件对第k+1个项进行推导。

第三步:结论最后,通过基础步骤和归纳步骤,我们证明了数列的性质在n取任意正整数时都成立。

因此,我们可以得出结论:数列的性质在整个定义域内都成立。

举例来说,我们要证明一个数列的性质:对于任意的正整数n,数列的前n项和等于n(n+1)/2。

我们可以按照以下步骤进行证明:基础步骤:当n=1时,数列的前1项和等于1(1+1)/2=1,结论成立。

归纳步骤:假设当n=k时,数列的前k项和等于k(k+1)/2成立。

那么当n=k+1时,数列的前k+1项和等于(k+1)(k+1+1)/2=(k+1)(k+2)/2,也成立。

结论:由基础步骤和归纳步骤可知,数列的前n项和等于n(n+1)/2在整个定义域内都成立。

通过以上的例子,我们可以看到数学归纳法在证明数列性质时的应用。

通过逐步推导的方式,我们可以得到结论的正确性。

数列的性质证明(共5篇)第一篇:数列的性质证明只有三种形式:x(n)=x(n-1)+F(F是关于N的函数)用累加法x(n)/x(n-1)=G(G是关于N的函数)用累积法x(n)=Ax(n-1)+Bx(n)取倒数后是上述情况等差数列an依次每项k之和仍为等差数列,其公差为原公差的k^2倍,即数列Sk,S2k-Sk,S3k-S2k也为等差数列对此条性质进行证明Sk=ka1+k(k-1)d/2S2k=2ka1+2k(2k-1)d/2S3k=3ka1+3k(3k-1)d/2S2k-Sk=ka1+k(3k-1)d/2S3k-S2k=ka1+k(5k-1)d/2(S2k-Sk)-Sk=k^2*d(S3k-S2k)-(S2k-Sk)=k^2*d所以等差数列an依次每项k之和仍为等差数列,其公差为原公差的k^2倍,即数列Sk,S2k-Sk,S3k-S2k也为等差数列证明.项数为奇数2n-1的等差数列{an}有(1)S奇-S偶=an(2)s奇/S偶=n/n-1.证明:由题意令此数列公差为d,则:a(n+1)-an=d,即an-a(n+1)=d又由通项公式得:a(2n-1)=a1+(2n-2)d=an+(n-1)dS奇-S偶=(a1-a2)+(a3-a4)+...+(a(2n-3)-a(2n-2))+a(2n-1) =(n-1)*(-d)+an+(n-1)d=an求前2n-1项和得:S(2n-1)=S奇+S偶=(2n-1)[a1+a(2n-1)]/2 又a1+a(2n-1)=2an,则:S奇+S偶=(2n-1)*an=(2n-1)*(S奇-S偶)即:2nS奇=(2n-2)S偶所以:s奇/S偶=2n/(2n-2)=n/(n-1)证明.项数为偶数2n的等差数列{an}有(1)S奇-S偶=nd,(2)s 奇/S偶=an/an+1(3)S2n=n(a1+a2n)=~~~=n(an+an+1)[an与an+1为中间两项】证明:(1)S奇=a1+a3+…+a(2n-1),共n项(2n-1为下标)S偶=a2+a4+…+a2n,共n项(2n为下标)S偶-S奇=(a2-a1)+(a4-a3)+…+[a2n-a(2n-1)]=nd(2)S奇=A1+A3+A5+……+A(2n-3)+A(2n-1)S偶=A2+A4+A6+……+A(2n-2)+A2n如果n为奇数A1+A(2n-1)=A3+A(2n-3)=……=A(n-2)+A(n+2)=2AnA2+A2n=A4+A(2n-2)=……=A(n-1)+A(n+3)=2A(n+1)S奇=nAnS偶=nA(n+1)S奇/S偶=An/A(n+1)如果n为偶数A1+A(2n-1)=A3+A(2n-3)=……=A(n-1)+A(n+1)=2AnA2+A2n=A4+A(2n-2)=……=An+A(n+2)=2A(n+1)S奇=nAnS偶=nA(n+1)S奇/S偶=An/A(n+1)(3)项数为偶数,所以都可以配对,共有N对p,q,r,s为下标,当p+q=r+s时,有ap+aq=ar+as,所以a1+a2n=a2+a2n-1=…=ak+a(2n-k+1)……=an+an+1,这n对的值都相等所以S2n=n(a1+a2n)=……n(ak+a(2n-k+1)=……=n(an+an+1)第二篇:数列证明数列证明1、数列{an}的前n项和记为Sn,已知a1=1,an+1=(Ⅰ)数列{2、已知数列{an}的前n项和为Sn,Sn=n+2Sn(n=1,2,3Λ).证明:nSn}是等比数列;(Ⅱ)Sn+1=4an.n1(an-1)(n∈N*).3(Ⅰ)求a1,a2;(Ⅱ)求证数列{an}是等比数列。

解题技巧如何利用数列的性质解决高中数学问题数学是一门需要解题的学科,其中数列的性质在解决高中数学问题中起着重要的作用。

数列是一系列有序的数按照一定规律排列而成,利用数列的性质可以简化高中数学问题的解决过程,并提高解题效率。

本文将介绍如何利用数列的性质解决高中数学问题,并提供相关的解题技巧。

1. 等差数列的性质等差数列是指数列中相邻两项之间的差值是常数的数列。

利用等差数列的性质可以解决与差、项数、求和等相关的数学问题。

(1)差的性质:对于等差数列an=a1+(n-1)d,其中a1为首项,d为公差,第n项可以表示为an=a1+(n-1)d。

通过这个公式可以轻松计算出等差数列中任意一项的值。

(2)项数的性质:对于等差数列an=a1+(n-1)d,其中a1为首项,d为公差,第n项可以表示为an=a1+(n-1)d。

通过这个公式可以得到数列中第n项的表达式,从而求解项数相关的问题。

(3)求和的性质:对于等差数列sn=n/2(a1+an),其中sn为前n项和,n为项数,a1为首项,an为末项。

利用这个公式可以快速求解等差数列前n项的和,解决求和相关的问题。

2. 等比数列的性质等比数列是指数列中相邻两项之间的比值是常数的数列。

利用等比数列的性质可以解决与比、项数、求和等相关的数学问题。

(1)比的性质:对于等比数列an=a1*r^(n-1),其中a1为首项,r 为公比,第n项可以表示为an=a1*r^(n-1)。

通过这个公式可以简单计算出等比数列中任意一项的值。

(2)项数的性质:对于等比数列an=a1*r^(n-1),其中a1为首项,r 为公比,第n项可以表示为an=a1*r^(n-1)。

通过这个公式可以确定数列中的项数,解决项数相关的问题。

(3)求和的性质:对于等比数列sn=a1(1-r^n)/(1-r),其中sn为前n 项和,a1为首项,r为公比。

通过这个公式可以求解等比数列前n项的和。

3. 应用举例(1)应用等差数列解决问题:小明需要连续5天每天增长的步数之和为10000步。

高中数学中数列与数列通项公式的性质与运算总结数列是高中数学中的重要概念之一,它是由一系列有序的数字按照一定规律排列而成的。

数列通项公式则是用来表示数列中每一项与项号之间的关系的公式。

在数学学习中,我们经常会遇到数列的性质与运算,下面我将对这些内容进行总结。

一、数列的性质1. 有界性:数列中的数有可能是有界的,也有可能是无界的。

当数列中的数都有上界和下界时,我们称其为有界数列;当数列中的数没有上界或下界时,我们称其为无界数列。

2. 单调性:数列中的数可以是单调递增的,也可以是单调递减的。

当数列中的数随着项号的增加而逐渐增大时,我们称其为单调递增数列;当数列中的数随着项号的增加而逐渐减小时,我们称其为单调递减数列。

3. 极限性:数列中的数有可能有极限,也有可能没有极限。

当数列的项随着项号的增加趋于无穷大或无穷小时,我们称其为发散数列;当数列的项随着项号的增加趋于某一有限值时,我们称其为收敛数列。

二、数列的运算1. 数列的加法:如果两个数列的项数相同,我们可以将它们的对应项相加得到一个新的数列。

例如,数列{1, 2, 3, 4, 5}和数列{2, 4, 6, 8, 10}相加得到数列{3, 6, 9, 12, 15}。

2. 数列的减法:与数列的加法类似,如果两个数列的项数相同,我们可以将它们的对应项相减得到一个新的数列。

例如,数列{1, 2, 3, 4, 5}和数列{2, 4, 6, 8, 10}相减得到数列{-1, -2, -3, -4, -5}。

3. 数列的乘法:如果一个数列的每一项都乘以同一个常数,我们可以得到一个新的数列。

例如,数列{1, 2, 3, 4, 5}乘以2得到数列{2, 4, 6, 8, 10}。

4. 数列的除法:与数列的乘法类似,如果一个数列的每一项都除以同一个非零常数,我们可以得到一个新的数列。

例如,数列{1, 2, 3, 4, 5}除以2得到数列{0.5, 1, 1.5, 2, 2.5}。

【知识要点】

一、数列性质的证明一般有两种方法:

方法一:利用等差数列等比数列的定义来证明.

1(2,)n n a a d n n N *--=≥∈⇔{}n a 是等差数列

1

(2,)n

n a q n n N a *-=≥∈⇔数列{}n a 是等比数列

方法二:利用等差等比数列的中项公式来证明.

11

(2,)2

n n n a a a n n N *+-+=

≥∈{n a ⇔}是等差数列 211

(2,)n n n a a a n n N *-+=≥∈⇔数列{}n a 是等比数列

【方法讲评】

【例1】已知数列{}n a 满足4

4

4,311

++=

=+n n n a a a a

(1

)求证:数列⎭

⎬⎫

⎩⎨⎧-+22n n a a 为等比数列;

(2)设p n m N p n m <<∈,,,*,问:数列{}n a 中是否存在三项p n m a a a ,,,使p n m a a a ,,成等差数列,如果存在,请求出这三项;如果不存在,请说明理由.

而

052

2

11≠=-+a a , ∴ ⎭

⎬⎫

⎩⎨

⎧-+22n n a a 是以5为首项,3为公比的等比数列.

【点评】利用定义证明数列{}n a 等比,只要把已知条件代入1

n

n a a -化简,注意化简时,一般只变分子或分母,不要同时变化,一直化简到最后是一个非零常数为止.

【反馈检测1】已知数列{}n a ,2n a ≠,158

23

n n n a a a +-=

-,13a =

(1)证明:数列1

{

}2

n a -是等差数列. (2)设2n n b a =-,数列1{}n n b b +的前n 项和为n S ,求使2

(21)2n n n S ++⋅⋅1(23)2192n n +>-⋅+成立

的最小正整数n .

【反馈检测2】已知数列{}n a 满足:12n n a a a n a ++

+=-,其中*n N ∈.

(1)求证:数列{}1n a -是等比数列;

(2)令(2)(1)n n b n a =--,求数列{}n b 的最大项.

【例2】已知数列{}n a 中,13a =,前n 项和(1)(1)12

n n S n a =++-

. ①求数列{}n a 的通项公式; ②设数列11n n a a +⎧

⎫

⎨

⎬⎩⎭

的前n 项和为n T ,是否存在实数M ,使得n T M ≤对一切正整数n 都成立?若存

在,求出M 的最小值;若不存在,请说明理由.

(2) 由(1)知21n a n =+ ∴ 111(21)(23)n n a a n n +=++111

()22123

n n =-++

∴ 111111111()23557

21212123

n T n n n n =

-+-++

-+--+++111()2323n =-

+1

6< 则要使得n T M ≤对一切正整数n 都成立,只要max ()n T M ≤,所以只要1

6M ≥

∴ 存在实数M ,使得n T M ≤对一切正整数n 都成立,且M 的最小值为1

6

【点评】已知n S 、n 和n a 的关系,一般利用公式11(1)

(2)n n

n S n a S S n -=⎧=⎨

-≥⎩求数列的通项. 学.科.网

【反馈检测3】设数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知1231611a a a ===,,,且 1(58)(52)123n n n S n S An B n +--+=+=,,,,,其中A B ,为常数.

(Ⅰ)求A 与B 的值;(Ⅱ)证明:数列{}n a 为等差数列; (Ⅲ)

1>对任何正整数m n ,都成立.

高中数学常见题型解法归纳及反馈检测第35讲:

数列性质的证明参考答案

【反馈检测1答案】(1)证明见后面解析;(2)6n =.

【反馈检测2答案】(1)证明见后面解析;(2)数列{}n b 的最大项为431

8

b b ==. 【反馈检测2详细解析】(1)当1n =时,111a a =-,∴11

2

a =, 又∵12111n n a a a n a ++++

+=+-,

∴111n n n a a a ++=-+,即121n n a a +=+,∴11

1(1)2

n n a a +-=

-. 又∵1112a -=-,∴数列{}1n a -是首项为12-,公比为1

2

的等比数列;

(2)由(1)知,1111

1()()()222

n n n a --=-⨯=-,

∴2

(2)(1)2

n n n n b n a -=-⋅-=, ∴11

11223222n n n n n n n n b b ++++----=-= , 当3n <时,10n n b b +->,即123b b b <<,

当3n =时,43b b =, 当3n >时,10n n b b +-<,即456b b b >>>,

∴数列{}n b 的最大项为431

8

b b ==

. 【反馈检测3答案】(Ⅰ) 20A =-,8B =-;(Ⅱ)证明见后面解析;(Ⅲ)证明见解析. 【反馈检测3详细解析】(Ⅰ)由已知,得111S a ==,2127S a a =+=,312318S a a a =++=. 由1(58)(52)n n n S n S An B +--+=+,知 213

2372122S S A B S S A B --=+⎧⎨-=+⎩,, 即 28248A B A B +=-⎧⎨

+=-⎩,

, 解得 20A =-,8B =-

.

(Ⅲ)由(Ⅱ)可知,15(1)54n a n n =+-=-.

1

,只要证51mn m n a a a >++因为54mn a mn =-,(54)(54)2520()16m n a a m n mn m n =--=-++,

故只要证5(54)12520()16mn mn m n ->+-+++

即只要证202037m n +->

因为558m n a a m n +=+-558(151529)m n m n <+-++-202037m n =+-, 所以命题得证.。