我国侵权行为法上之因果关系

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:4

论民事侵权诉讼中因果关系的认定作为侵权责任的构成要件之一,因果关系是厘定责任存在、责任标准的重要因素,它能够更好地保护行为人以及受害者,避免出现逻辑经验主义的现象,最大限度地实现法理与情理的统一。

文章就民事侵权诉讼中因果关系认定的基本理论进行分析,并就我国的认定标准以及认定过程中应注意的事项进行阐述,旨在能够进一步为审判实践提供参考,更好地帮助相关主体认定因果关系。

标签:因果关系;民事侵权诉讼;基本理论;相当因果关系一、民事侵权诉讼中因果关系认定的基本理论(一)相当因果关系说“相当性”是相当因果关系理论的核心观点,即强调民事侵权行为必须要具有造成损害的相当性,否则将不成立侵权。

至于“相当性”的判定,主要是以普通社会大众的常识、生活经验为判定基点。

只要基于这一基点能够判定具有相当性,那么侵权行为人将需要承担民事侵权责任。

相当因果关系说一定程度上能够减少受害方的举证责任,便于受害方举证证明英国关系的存在。

除此之外,在某些极其特殊领域的侵权诉讼中,相当因果关系说理论也能够排除加害方的责任。

当下,大陆法系许多国家在司法实践中都采用该种理论对因果关系加以认定。

(二)两分法学说英美法系主要采用两分法学说对因果关系加以认定,即一是要对事实因果关系进行认定,二是要对法律因果关系进行认定。

一方面,事实因果关系的认定主要是基于事实问题对因果关系加以判定,即行为人作出了何种行为,他的这种行为是否是导致受害人受损的事实。

另一方面,如果符合事实因果关系,还需要判定法律上的因果关系。

法律上的因果关系主要由法院审判人员根据价值判断是否存在因果关系。

具体而言,审判人员需要依据法律政策、法律法规、立法目的、公平正义等因素对法律因果关系进行判定。

由于此种两分法学说带有较强的主观性和自由裁量权,且主要被应用于补充法律漏洞,故被大多数判例法国家所应用。

(三)比例因果关系说为了更好地减轻受害者举证责任,学界有学者提出了比例因果关系说的理论,即从可能性的角度认定因果关系存在与否,而不需要从事实层面100%判定因果关系一定成立。

侵权行为法因果关系的规定是什么侵权行为的表现是非常多的,比如在生活当中,我们经常见到的侵犯他人的著作权,肖像权,甚至是专利权等,这都属于侵权行为。

对侵权行为进行认定的时候,在构成要件当中是包括因果关系的,其实关于侵权行为法因果关系的规定是什么的这一问题,有时候也不像大家想的那么简单。

侵权行为的表现是非常多的,比如在生活当中,我们经常见到的侵犯他人的著作权,肖像权,甚至是专利权等,这都属于侵权行为。

对侵权行为进行认定的时候,在构成要件当中是包括因果关系的,其实关于侵权行为法因果关系的规定是什么的这一问题,有时候也不像大家想的那么简单。

▲一、侵权行为法因果关系的规定是什么?侵权行为只有在加害行为与损害事实之间存在因果关系时,才能构成。

如果加害人有加害行为,他人也有民事权益受损害的事实,但二者毫不相干,则侵权行为仍不能构成。

因此,加害行为与损害事实之间有因果关系,是构成一般侵权行为的又一要件。

因果关系,是指社会现象之间的一种客观联系,即一种现象在一定条件下必然引起另一种现象的发生,则该种现象为原因,后一种现象为结果,这两种现象之间的联系,就称因果关系。

就侵权行为法上的因果关系而言,主要是指损害事实系由加害行为所引起的情形。

例如,甲故意伤害乙的身体,直接造成乙身体受伤。

在这里,甲的加害行为是原因,乙的身体受伤是结果,二者之间就存在因果关系。

侵权行为法上的因果关系较为复杂,有许多不同的表现形式。

其具体表现形式主要有:(1)一因一果,即一个加害行为导致一个损害结果,这种因果关系较为简单;(2)一因多果,即一个加害行为导致了多种损害结果;(3)多因一果,即多个加害行为导致了一个损害结果,这种因果关系最为复杂。

理清侵权行为法上的因果关系,对侵权民事责任的认定极为重要。

实践中,有些因果关系较为清楚,一目了然;有些则较为复杂,难以确定,在必要时还需进行相应的司法鉴定。

▲二、一般侵权行为的后果根据《民法通则》,一般侵权行为是指因行为人对因故意或过失侵害他人财产权和人身权,并造成损害的违法行为应当承担的民事责任。

试论述因果关系的认定:侵权行为法上的因果关系,就是侵权责任构成中的因果关系要件。

它指的是违法行为作为原因,损害事实作为结果。

在它们之间存在的前者引起后者,后者被前者所引起的客观联系。

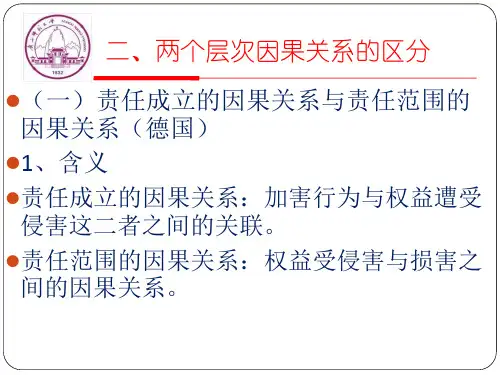

(一)大陆法系因果关系学说:大陆法系,以德国、法国、日本为代表。

他们将因果关系区分为责任构成因果与责任范围因果关系,责任构成因果关系性质上讨论的是侵权责任的构成问题,而对于责任范围因果关系则属于损害赔偿责任范围问题。

对于因果关系的判定,大陆法系国家主要有“条件说”、“原因说”、“义务射程说”、“相当因果关系说”以及“法规目的说”等,其中最为通行的是“相当因果关系说”相当因果关系说始于1988 年, 德国富莱堡大学生理学家Von Kries 教授主张判断事件与损害之间具有相当因果关系,必须符合二项要件: ( 1 ) 该事件为损害发生的不可欠缺的条件; ( 2 ) 该事件实质上增加损害发生的客观可能性。

此说认为,如要判断某项事实具备法律上的因果关系, 则必须在通常情形下, 依照社会一般认识认为有发生该结果的可能, 那些依照人们日常生活经验看来是偶然的条件行为则不是法律的原因(二)英美法系因果关系学说:英美法系对于侵权行为法上因果关系的认定采取的是一种两分法的思维程序。

英美法把因果关系区分为两类,一为事实上的原因,二为法律上的原因。

事实因果关系由陪审团认定,而法律因果关系由法官认定。

行为人要对其行为结果负责,须具备事实上的因果关系以及法律上的原因。

1.事实上原因的认定:(1)必要条件理论;(2)实质要素理论;3)充分条件之必要因素理论2.法律上原因之认定:1)直接结果理论;2)可预见性理论;(3)相当因果关系说;(4)风险理论无论大陆法系还是英美法系,其对于因果关系的认定并无统一的科学标准,尤其对于法律因果关系判断的各种规则、标准之间时有冲突甚至前后矛盾。

论侵权责任的因果关系侵权责任的一般构成要件,是指在一般情形下,行为人承担侵权责任须具备的条件。

也就是说,在一般情形下,只有具备侵权责任的一般构成要件,行为人才应当承担侵权责任。

侵权责任的一般构成要件应当包括损害事实、损害与行为间的因果关系、行为不法、过错等四项。

一、因果关系的含义和特征哲学上的因果关系是指两个现象之间的一种引起和被引起的联系。

侵权责任构成要件中的因果关系,是指损害事实与行为人的行为之间有因果关系。

如果某人的行为为损害发生的原因,损害后果为该行为的结果,则行为人的行为与损害后果之间具有因果关系;否则,二者之间不存在因果关系。

侵权责任法上的因果关系主要具有以下特征:其一,客观性。

因果关系是一种客观存在,而不是主观臆造的。

对于行为与损害之间因果关系的认定和判断,只不过是对于一种客观存在事实的还原而已,而不是一种逻辑推理。

其二,社会性。

侵权责任法上确定因果关系的目的,仅是确定行为人是否会承担责任,也就是认定人的行为是否为损害事实的发生原因。

人的行为是社会性行为,并非自然现象。

因此,只有人的行为与损害之间的因果关系才有意义。

人的行为以外的因素与损害之间是否有因果关系,与行为人是否应对损害承担侵权责任无关。

其三,时间的先后性。

因果关系是一种前因后果的关系,因和果是有先后顺序的。

只有人的行为在先,损害后果在后,二者之间才会有因果关系。

因此,行为人在损害后果发生后实施的行为与该损害之间决不能存在因果关系。

二、因果关系的判断标准侵权责任构成要件中的因果关系决定着行为人对损害是否会承担侵权责任。

但在如何判定行为与损害间有因果关系上有不同的观点,主要有条件说与原因说两种学说。

原因说中又有必然因果关系说和相当因果关系说等不同观点。

条件说认为,凡是引起损害结果发生的现象即各种条件都为该损害结果发生的原因,只要无此事实即无该结果发生,此事实与结果之间就为有因果关系。

依条件说,如果结果的发生须是相互交错的多数原因共同结合才会发生的,则每个原因均视为等价,因而每个原因均为构成因果关系之原因。

论侵权行为的因果关系摘要:我国《侵权责任法》刚刚颁布,但其中的因果关系问题尚不明确。

对于侵权责任法上的侵权行为因果关系,学者对其有不同的界定。

首先,本文介绍了因果关系的概述,得出侵权行为的因果关系是侵权损害中原因与结果之间的相互联系,它是存在于自然界和人类社会中的各种因果关系中的一种特殊形式。

其次,本文对侵权行为因果关系的各种学说进行了简要的评价,进而提出了本人赞成的观点--相当因果关系说。

然而相当因果关系说也存有缺陷,针对其缺陷,提出了改造的方法。

在文章的最后,简要评述了我国侵权行为法对因果关系的理解,以及提出纠正的方法并对发展方向作了建议。

关键词:侵权行为因果关系;相当因果关系说;侵权行为法一、概述存在因果关系是侵权损害赔偿责任的构成要件之一,是一个比较复杂的主观判断。

哲学上的因果关系是指自然界、人类社会由前一现象或事物引起后一现象或事物的内在的、必然的联系。

然而对于何为侵权行为法上的因果关系,学界有不同的看法:(1)因果关系者乃加害行为与损害之间,有前因后果之牵连也。

①(2)因果关系是作为原因的加害行为和作为结果的损害后果之间的引起和被引起的关系。

②(3)侵权行为的因果关系可分:加害行为与损害发生之间的因果关系;加害行为与损害赔偿范围之间的因果关系。

③综合上述几种观点,本人认为《侵权责任法》上的因果关系本质上乃是确定侵权责任的归属问题,是侵权损害中原因与结果之间的相互联系,它是存在于自然界和人类社会中的各种因果关系中的一种特殊形式。

二、各学说的评价及相当因果关系说的改造英美侵权行为法因果关系理论对于因果关系的认识采取了一种”两分法”,即将因果关系分为”事实上的因果关系”和”法律上的因果关系”。

大陆法系对于侵权行为法因果关系理论择其要者,主要有”条件说”、”原因说”、”义务射程说”、”相当因果关系说”以及”法规目的说”。

鉴于上述对侵权行为法上因果关系判断的多种学说,我们应该看到,英美法系人为地将因果关系割裂为事实上的判断和法律上的判断,然而有时会出现难以区分的情形。

侵权责任法因果关系认定的典型案例【要旨】因果关系的认定是法院确定侵权责任赔偿的前提。

侵权的因果关系,是指违法行为和损害事实之间的因果关系,即若不存在这种违法行为,损害就不会发生,则该行为是损害结果发生的原因;反之,即使不存在该行为,损害也会发生,则该行为就不是损害发生的原因。

加强侵权行为中因果关系的研究,探索因果关系的确认与排除规则,对于侵权责任赔偿具有重要的意义。

【案情】原告邓金秀。

被告黄小连。

2012年8月24日,原告邓金秀之子罗过房在石城县屏山镇圩镇街道上行走,恰遇被告黄小连驾驶小车从街上路过。

被告以罗过房在街上行走阻碍了其小车通行为由,就下车对死者罗过房进行殴打,将罗过房打跌倒地受伤。

罗过房被打跌倒地受伤后一直卧床不起,于2012年8月29日下午4时死亡。

罗过房死亡后,原告家人找被告了解处理此事,被告置之不理,为此,原告家人即向石城县公安局屏山派出所报案。

2012年9月12日,石城县公安局刑警大队委托江西济源司法鉴定中心对罗过房的尸体进行尸检。

江西济源司法鉴定中心法医学尸检意见书认定罗过房生前患有动脉血管硬化和高血压疾病,其系脑脓肿并脑出血,脑水肿致中枢性呼吸、循环衰竭死亡。

从而认定罗过房的动脉血管硬化和高血压疾病是导致罗过房死亡的主要因素。

但原告认为被告殴打罗过房,并将罗过房打跌倒地的行为是致罗过房死亡的诱发因素;被告殴打罗过房的侵权行为与罗过房的死亡有直接因果关系。

为此,原告依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第十八条及相关司法解释之规定请求:1、判令被告承担因罗过房死亡的丧葬费17027元、死亡赔偿金137840元(6892元/年x20年)、精神抚慰金50000元、处理丧葬事宜交通费3000元、被抚养人生活费7767元(4660元/年x5年÷3人)、鉴定费8000元,合计损失223634元40%的赔偿责任,即赔偿原告223634元x40%=89453元;2、本案诉讼费用由被告承担。

侵权法上因果关系判定标准在侵权法领域,确定因果关系是判定侵权责任的重要一环。

因果关系的确立,在很大程度上决定了被侵权人是否能获得赔偿,同时也影响了侵权行为者的法律责任。

因果关系判定标准在法律实践中具有重要意义,本文将就侵权法上因果关系判定标准进行探讨。

侵权法中的因果关系概念侵权法的基本理念是损害责任,即行为与损害之间存在因果关系才构成侵权。

因果关系即是确定行为与损害之间的直接、实际联系。

在法律上,当原告主张被告的侵权行为导致了损害时,法院需要判定侵权行为与损害之间是否存在因果关系。

因果关系判定标准在侵权法上,因果关系判定并非一成不变的标准,而是根据案件具体情况综合考量的结果。

然而,在裁判实践中,普遍存在以下几种因果关系判定标准:直接因果关系直接因果关系是指原因与结果之间的直接联系,行为导致损害,且无其他外力干预的情况。

直接因果关系判定较为明确和简单,通常被法院更容易接受。

等价原理等价原理是因果关系判定的另一重要标准,即行为与结果存在等价关系。

行为若是直接导致损害,并符合等价原则,法院通常会认定存在因果关系。

近因识别依托近因识别标准,法院将重点关注行为与结果之间的紧密联系,强调最后一个因素导致结果的联系。

确保因果关系的判定不受其他外部因素干扰。

因果关系判定标准在实践中的应用在实践中,侵权案件往往以原告主张因果关系未能证明为由败诉。

因此,原告需提供充分证据证明被告的行为直接导致了损害。

律师在侵权案件中,也要重点关注因果关系的构建,提供充足的事实和证据。

结语侵权法上因果关系判定标准在案件审理中扮演着至关重要的角色。

法院在判定因果关系时,通常会综合运用直接因果关系、等价原理和近因识别等多种标准。

因此,在起诉或应诉侵权案件时,双方都应充分了解和重视因果关系,以保障自身权益。

因果关系的明确性也有助于法律的公正性和效率性。

若您对侵权法上因果关系判定标准有任何疑问或想法,欢迎与我们联系交流。

感谢阅读本文!。

侵权责任法因果关系认定的典型案例

一、张照片侵权案

张案发生于2024年6月,是一起网络侵权案件。

事发时,张发布了

一组在网上受到广泛讨论的照片,其中涉及了著名的歌手李。

由于张未经

李同意即发布了这些照片,此行为侵犯了李肖像权和隐私权。

法院在审理此案时,认定张发布照片侵犯了李肖像权和隐私权,并依

据《侵权责任法》的规定判决张赔偿李相应的经济损失,并对不法收益进

行没收。

此外,法院还对张作出了警告,要求其及时撤销相关照片,消除

影响,并对其行为承担侵权责任。

从本案可以看出,根据我国现行的《侵权责任法》,损害他人合法权

利的基本原则是侵权行为应当承担法律责任。

因此,被侵权人有权要求赔

偿损失,侵权人有义务赔偿损失。

只要能证明侵权行为属实,侵权人就应

当承担相应的侵权责任。

二、孙故意杀人案

孙案发生于2024年3月,是一起谋杀案件。

当时,孙在街头袭击了

一名名叫刘男子,并用刀将他杀死。

审理此案时,法院认定孙行为构成了故意杀人罪,依据《侵权责任法》的规定,孙要对其犯罪行为承担法律责任。

从本案可以看出。

浅析侵权责任因果关系摘要:因果关系在侵权行为法中对于确定民事责任具有不可替代的作用。

然而各国法律均未对因果关系的内涵及其认定标准作出过界定。

加上现实生活又极其复杂,这决定了因果关系的认定过程的复杂性。

关键词:因果关系;民事责任;认定标准;因果关系推定一、侵权行为法中因果关系的地位杨立新先生认为,侵权责任构成要件包括:违法行为、损害事实、因果关系和主观过错四个要素。

[1]梁慧星先生认为,无论依过错原则或依无过错原则,均须确定加害行为与损害后果之间存在因果关系,法律才追究行为人的民事责任。

[2]张新宝先生认为,在过错责任中,侵权行为的构成要件包括四个:即行为的违法性、损害事实、违法行为与损害结果之间的因果关系以及行为人的过错。

在无过错责任中,侵权行为的构成要件包括三个,即侵害行为、损害事实以及二者之间的因果关系。

[3] 王利明先生认为,侵权行为的构成要件根据归责原则的不同而不同。

在过错责任和过错推定责任中,构成要件包括:损害事实、因果关系和过错,在公平责任和无过错责任中,构成要件包括事实和因果关系。

[4]可见,我国学者一致认为因果关系是侵权责任的构成要件,其对于确定侵权责任至关重要。

因果关系的主要功能是确定谁是侵权行为人及应由谁来承担侵权责任,同时把与侵权事件无关的人排除在侵权责任之外,对于受害人来说,也为受害人向侵权行为人寻求赔偿找到了正当化的理由。

然而,因果关系的确定内涵是什么,因果关系的确定标准又是什么?笔者试图对此做出探究。

二、因果关系的涵义哲学中的因果关系是指客观现象之间存在一种客观的、必然的、内在的引起与被引起的关系,引起某种现象产生的现象称之为原因,被某种现象引起的现象称之为结果。

这种因果关系是一种客观的、必然的、内在的因果关系,这种因果关系在自然科学中并无不妥,然而把它看作是法律上的因果关系并不恰当。

因为自然科学探求的是客观、准确的一种事实关系,而在法学中,除了要求有事实判断外,尚有价值判断,法律上的因果关系更多地表现为对责任归咎的限制方法。

侵权法中的因果关系的认定【摘要】判断行为人是否构成侵害他人民事权益,进而承担侵权责任就必然离不开对因果关系的判断。

关于因果关系的判断各国有不同的标准,提出不同的学说。

本文对不同的代表学说比较,论述侵权法上的因果关系的判定。

【关键词】因果关系;条件说;相当因果关系因果关系作为侵权责任构成要件之一,无论在大陆法系的民法理论还是在英美法系的侵权行为法理论中均无争议,我国民法学者也无一不赞成其为构成要件。

但是,无论是国内还是国外民法理论中,侵权行为法上的因果关系都是一个有待进一步研究的理论。

一、大陆法系因果关系的判定(一)德国法上的因果关系判定法国学者提出:“侵权法中的因果关系对德国人的法律思维有不可遏制的吸引力。

”德国学者提出的因果关系的认定影响了大陆法系的许多国家。

因果关系在德国的认定学说包括:1.条件说作为大陆法系研究因果关系最古老的理论。

该学说基本上是从较古老的刑法因果关系理论演变过来的:凡是对损害结果的发生起重要作用的条件行为,都是该损害结果的法律上的原因。

依据该学说,许多原因造成一后果,该众多原因分析价值是同样的。

2.相当因果关系说它是建立在条件说的基础上,通过考察各种原因就引发损害后果的可能性区分所有与损害后果有关的原因:如果原因和后果之间完全没有可能性,则加害人无赔偿责任。

它的目的在于排除加害人因某些极其特殊的原因所造成损害的责任,但这并不取决于是否可以依据具体情况推定加害人具有责任。

3.法规目的说该学说认为行为人对于行为引发的损害是否负赔偿责任,并不是探究行为与结果之间有无相当因果关系而是探究相关法规的意义与目的。

4.危险范围说该理论的目的在于区分可归责于加害者行为的损害后果和受害人的自我生活风险。

具体而言,加害人就一般的生活风险中所产生的损害不承担损害赔偿责任。

(二)法国法上的因果关系的判定法国侵权法对因果关系的考察着眼于经验考察,并没有明确的区分事实原因和法律原因,更没有区分责任成立因果关系和责任范围因果关系。

侵权行为的因果关系概述(一)侵权行为的因果关系概念法学因果关系理论要以辩证唯物主义因果关系理论为指导,但是,指导并不是代替。

法学上的因果关系就其研究的对象、目的、范围来说,又有其特殊性。

只有把辩证唯物主义因果关系理论基本原理与法学所研究的社会现象有机结合起来,才能科学的解决法学中的因果关系问题。

罗马法将侵权行为作为债发生之原因,这一概念为后世大陆法系国家所接受并沿用至今,称之为“侵权之债”。

从侵权法发展的脉络来看,侵权行为的构成,从单纯的以过错为要件逐渐发展为以过错为基础,以无过错责任和公平责任为补充,结合行为的违法性和因果关系,共同构成现代民法中侵权行为的构成要件。

但无论是过错责任还是无过错责任,无论是“四要件说”还是“三要件说”,都离不开对因果关系的判断。

在判断因果关系时,那些简单的引起与被引起的“一因一果”关系,较易判断,在理论上与实践中对其的认定,争议也较小。

而在对较为复杂的“多因一果”关系进行判断时,如何在可能引起结果发生的诸多因素中准确地找出真正原因,理论上和司法实践中则出现了较大的分歧。

因果关系是指行为与结果之间决定与被决定,引起与被引起之间的关系。

因果关系在民法上的价值大体体现在两方面:一是确定责任是否成立;二是确定责任的范围。

侵权行为法上的因果关系非常具有典型性和代表性,在侵权责任的认定中被认为是不可或缺的要件。

侵权行为法上的因果关系其存在意义更多地体现在责任的成立上。

这主要源于侵权行为人与受害人之间通常并不存在某种既定的关系,侵权行为人违反的往往也不是事先的特别约定,而是一般的社会注意义务。

为了给具体的受害人提供帮助,需要从结果(损害)中寻找到与之相联系的行为或事件,只有在它构成损害发生的原因的情况下,才可能使该行为人或者依法应对该行为或事件负责的人承担民事责任。

习惯上,侵权责任中的因果关系的认定是一种“向后看”的思维模式,通过从结果(损害)回溯寻找原因(加害行为),达到发现责任承担者,客观地、公正地确定责任归属的问题。

因果关系分析:多因⼀果侵权责任认定多因⼀果侵权责任认定杜鹏 2010-07-02⼀、基本案情 原告王某系通州区西集镇杜柳棵村⾰命烈⼠家属,被告杜柳棵村委会每年有对⾰命烈⼠家属慰问的传统。

2009年1⽉24⽇王某到杜柳棵村委会询问当年军烈属慰问事宜,后⼜到被告杜柳棵村委会主任⽯某家询问此事。

同⽇下午⼆时许,杜柳棵村委会派⼈将⼆百元慰问⾦送⾄王某家。

当晚王某有呕吐症状,被送⾄北京市通州区潞河医院就医,经诊断为:脑出⾎,⾼⾎压三级、极⾼危。

同年1⽉25⽇⾄2⽉17⽇王某在北京市通州区潞河医院住院治疗。

在此期间王某共花费住院费和挂号费共计8156.93元、伙⾷补助费1200元。

王某诉称,其⾝体不适住院治疗,是由于在交涉⾰命烈⼠家属慰问事宜时,⽯某对其辱骂,导致⾎压升⾼、脑出⾎。

⽯某作为杜柳棵村委会的负责⼈,没有正当履⾏职责,村委会也应当承担责任。

⼆被告则辩称,王某的住院治疗与其没有关系,不应承担责任。

通州法院经审理认为,侵害公民⾝体造成伤害的,应当赔偿医疗费、因误⼯减少的收⼊、残废者⽣活补助费等费⽤。

受害⼈对于损害的发⽣也有过错的,可以减轻侵害⼈的民事责任。

根据查明的事实,王某作为⾰命烈⼠家属到杜柳棵村委会⽯某处询问当年的烈⼠家属慰问事宜,后出现⾝体不适,并住院治疗。

本案虽⽆直接证据证明王某的⾝体损害与⽯某的⾔⾏具有直接因果关系,但根据⼏位证⼈当庭陈述的相互印证的证⾔可以间接证明,王某与⽯某在交涉烈⼠家属慰问事宜过程中,双⽅曾发⽣⾔语冲突,并导致王某情绪激动。

经本院⾄王某就诊的北京市通州区潞河医院调查,情绪激动是诱发王某⾼⾎压,进⽽导致脑出⾎的诱因之⼀,即⽯某对于王某⾝体损害的发⽣具有⼀定⽐例的过错;北京通州区潞河医院住院病案显⽰王某具有⾼⾎压和脑出⾎的既往病史,⽽王某此次住院治疗时的诊断结论亦为⾼⾎压和脑出⾎,本院认为王某本⼈的⾝体状况也是造成此次损害的重要原因之⼀,故不应由⽯某承担本次损害的全部过错,本院认为⽯某应对本次损害承担10%的过错;⽯某作为杜柳棵村委会的主任,其与王某交涉⾰命烈⼠慰问事宜是为了处理杜柳棵村委会的公务,即⽯某的⾏为系执⾏公务的⾏为,故应当由杜柳棵村委会承担对王某的赔偿责任;故判决被告北京市通州区西集镇杜柳棵村村民委员会赔偿原告王某医疗费、住院伙⾷补助费共计⼈民币九百三⼗五元六⾓九分,⾃本判决⽣效之⽇起七⽇内执⾏清。

侵权责任法中相当因果关系案例

哇塞,今天咱就来讲讲侵权责任法中相当因果关系的那些事儿!你晓得不,这当中的案例可有意思啦!

比如说,有一天小王在公园里正常散步,突然一个人骑着自行车横冲直撞过来,把小王给撞倒了。

这时候,骑自行车的人就是侵权人呀,那他就得负责吧!你想想看,要是你好好走着路,被这么突如其来地一撞,多冤呐!这就好比你在路上走着,突然被天上掉下来的东西砸到了一样,你说气不气人!

还有一个例子,小李家住在二楼,他在阳台上放了一些东西。

有一天突然刮大风,阳台上的一个花盆被吹下去砸到了路人。

这时候,小李是不是就得承担责任呀?因为他没有把东西放好呀!这就像你随手放了个东西在一个可能有危险的地方,结果真出事了,你能说跟你没关系吗?那肯定不行啊!

再来说说老张,他开着车在路上正常行驶,突然旁边一辆车违规变道,结果两车撞上了。

那这辆违规变道的车就是造成事故的原因呀!这不就和你排队的时候,突然有人插队导致后面都乱了套一个道理嘛!

侵权责任法中的相当因果关系就是要让那些造成损害的人承担应有的责任!不能让受害者白白受苦呀!这是多么公平合理的规定!咱可不能随便去侵犯别人的权利,不然就得面对后果。

那些做错事的人就应该站出来承担责任,而不是逃避!这是必须的呀!对不对?。

五、理论分析(一)大陆法系因果关系的主要理论1、条件说或等值说条件说为大陆法系研究侵权行为因果关系的最古老理论。

1[3]它本系自然科学之因果关系概念。

运用该说来认定因果关系的方法是将有待审查的可能原因事实暂时排除,如果损害不发生,行为与损害就有因果关系。

反之,如果损害仍然发生,则无因果关系。

以此种方式查证事实是否是损害结果之必要条件,所以称为条件说。

2[4]例如:出借人甲基于借用合同,交付某物给乙使用。

甲系专业人士,深知该物使用时具有易燃的特性,却因重大过失而未向不知情的乙警告,乙使用此物不当而引起火灾,遭致损失。

本案中,如果甲于出借时对乙说明此物使用上易燃的特性,则乙可为预防而不致引起损害,那么,根据条件说即认为甲的不作为与乙所生损害之间有因果关系。

又例如:被告为了防止火灾蔓延将原告的房子推倒。

此处,如果没有被告的行为,原告的房子也很明显要被大火烧毁,那么,依据条件说,认为被告行为与原告损害之间不存在因果关系,被告不需承担损害赔偿责任。

条件说作为一种因果关系理论自然有其合理性,尤其是当案件事实上的因果关系比较简单,不需要作更多法律上价值判断时,3[5]采用条件说更便利司法实践的操作与运用。

目前尚有一些国家民法典遵循这一规则。

如《葡萄牙民法典》第563条明确规定:“损害赔偿之债仅仅存在于这种情况,即假如没有侵害行为,受害人就不会遭受损害。

”但是,条件说存在其固有的缺陷,4[6]这种理论把那些凡是引起损害结果发生的条件,都视为损害结果发生的原因,有将原因行为扩大化的弊病。

例如:某施工单位甲从事道路挖掘工作时,挖断了电力公司乙的电缆,导致经营冷冻业务的企业丙因停电而无法向消费者丁交付预定冷冻食品,丁只好舍近求远,与另一经营冷冻业务的企业戊商定购买协议,但丁在前往取冷冻食品时被车撞伤。

对于消费者丁之损失,按照条件说,某施工单位显然应该赔偿,因为之间存在因果关系。

而事实上,这样做,显得是多么的荒诞不经。

我国侵权行为法上之因果关系张佑k201102155 法律硕士(非法学)侵权责任构成中的因果关系要件,就是侵权法中的因果关系。

它指的是违法行为作为原因,损害事实作为结果,在它们之间存在的前者引起后者,后者被前者所引起的客观联系。

1在早期由于行为结果之间关系的明显性,因果关系的判断是一种简单并且直白的工作。

随着社会的发展,现实情况和理论的复杂性都在一次又一次挑战因果关系的理论。

在近两百年来众多学者对因果关系的认定问题提出了大量精辟的见解,创建了大量的学说,包括英美法系的“两分法”判断方式,大陆法系原因说、相当因果关系说等。

这些理论是人类关于因果关系最有成绩的研究成果。

但没有一个理论可以全面地解决所有问题,即没有一个放之四海而皆准的判断标准。

因果关系这个命题的复杂性并未随时间的流逝而向人们揭开其神秘的面纱。

笔者也并不想也不能通过自己浅显的论述将这个问题论述的很透彻,仅期望通过文章谈出自己对于这个问题的一些初步看法,一则供实践之借鉴,二则让侵权法上因果关系理论得以有在实践中不断发展之机。

目前,我国侵权法界的因果关系理论上主要有以下学说:一、条件说所谓条件说系指“若无该行为,即应不生此结果”之必然的条件关系之谓。

2古振晖在《论相当因果关系之“相当”(上)》中说道:条件说主张,凡是事物发生的必要条件者,都是事物的原因;凡是事物发生的必要条件者,其对于结果来说,都是等价的。

“只须系必要条件”则价值皆属相等,故一称同等说,或称为‘必要条件的理论”。

涂斌华在《侵权法上因果关系》中指出:依据该说,认为加害行为与其所引起的一切损害后果之间均存在因果关系。

换言之,只要某一行为为某一损害的条件,该行为与损害间即具因果关系。

其特征在于认为,一切条件都是平等的、等价的,无论该条件是单一的还是复数的,无论是该条件是直接的还是间接的,无论该条件是起主要作用的条件还是起次要作用的条件。

陈施见《侵权法因果关系研究》:在笔者看来有着深厚哲学基础的条件说最大限度地排除了人们主观因素的干扰,是一种最具有客观性的理论。

虽然条件说逐步走向衰落,但后继而起的许多理论都是以条件说中的必要条件理论为基础的。

因此在我国侵权法因果关系的认定中也应当采用条件说合理的部分。

二、原因说原因说是在条件说的基础上有选择地将部分重要的条件视为原因,原因说又被称为限制条件说,选择条件说和重要条件说。

3对于原因说,王旸《侵权行为法上因果关系研究》中认为首先应当承认其在限制条件说不当的扩大条件范围方面有一定的意义,具有一定的合理性。

但该理论在如何区分原因和条件上都争论不休,存在“必要原因说(necessary cause)”、“最终原因说(ultimate cause)”、“有效原因说(efficient cause)”、“直接原因说(direct cause)”等,如此众多的理论观点,对于原因与条件的判断并无一个客观、统一的标准,学说之间大相径庭甚至互相指责,无疑也很难在实践中产生积极的指导作用。

王利明在《侵权责任法》一书中认为根据我国的具体情况,认为直接原因说具有合理性:行为与结果之间具有直接因果关系的,无需再适用其他因果关系理论判断,直接确认其具有因果关系。

最常见的就是一因一果的因果类型,这种因果关系极为简单,很容易判断这样的1参见杨立新:《侵权行为法》,复旦大学出版社,2011年1月第1版,100页。

2参见周国良:《刑法因果关系的定型性》,载《检察实践》2005年第3期67页。

3参见李仁玉:《比较侵权法》,北京大学出版社1999年版,第97页。

情况下,再作其他判断则是舍本求末。

他还认为,对于虽然有其他条件介入,但是原因行为与损害结果之间自然连续、没有被外来事件打断,尽管也有其他条件的介入,但可以确定这些条件并不影响原因行为作为直接原因的,应当认定其与损害事实之间具有因果关系。

三、相当因果关系说在行为与结果之间有其他介入的条件使因果关系判断较为困难,无法确定直接原因的,应当适用相当因果关系理论判断。

4对其基本内容,王伯琦先生在《民法债编总论》中的观点是:“无此行为,虽不必生此损害,有此行为,通常即足生此种损害者,是为有因果关系.无此行为,必不生此种损害,有此行为,通常亦不生此种损害者,即无因果关系”。

史尚宽先生:“以行为时存在而可为条件之通常情事或特别情事中,于行为时依吾人智识经验一般可得而知及为行为人所知之为基础,而且其情事对于其结果,为不可缺之条件,一般的有发生同一种结果之可能者,其条件与其结果,为有相当因果关系。

关于如何判断判断相当因果关系,史尚宽在《债法总论》中概括了一个公式,即“以行为时存在而可为条件之通常情事或者特别情事中,于行为时吾人智识经验一般可得而知及为行为人所知情事为基础,而且其情事对于其结果为不可缺之条件,一般的有发生同种结果之可能者,其条件于其结果为有相当因果关系。

”杨立新在《侵权责任法》一书中也总结道:确定行为与结果之间有无因果关系,要依行为时的一般社会经验和智识水平作为判断标准,认为该行为有引起该损害结果的可能性,而在实际上该行为又确实引起了该损害结果,则该行为与该结果之间有因果关系。

四、推定因果关系说在特定的场合,使用哪个推定因果关系规则。

盖然性因果关系说、疫学因果关系说和间接反证因果关系说,实质上都是一种推定因果关系。

5在《侵权责任法》一书中,杨立新认为其基本要点就是保护弱者,在受害人处于弱势,没有办法完全证明因果关系要件的时候,只要受害人举证证明到一定的程度,就推定行为与损害之间存在因果关系,然后由被告负责举证,证明自己行为与损害发生之间没有因果关系。

实行因果关系推定,意味着受害人在因果关系的要件上不必充分的举证,而是由法官实行推定。

所以杨立明认为推定因果关系的适用一定要有法律规定,或者是环境污染侵权,或者是医疗事故侵权纠纷,在其他场合适用这一规则应当特别谨慎。

6五、法规目的说法规目的说是由恩斯特·拉贝尔(Ernst Rabel)于20世纪40年代所首创,而后由其门生冯·凯默勒尔(V on Caermmerer)于20世纪60年代所阐述发扬。

7曾世雄在《损害赔偿法原理》中认为行为人对于行为引发之损害是否应负责任,非探究行为与损害间有无相当因果关系,应探究相关之法规(或契约)之意义与目的。

王泽鉴在《侵权行为法第一册—基本理论、一般侵权行为》一书中认为其理论依据有如下两个:(1)行为人就其侵害行为所生的损害应否负责系法律问题,属法之判断,应依法规目的认定之。

(2)相当因果关系说的内容抽象不确定,难以合理界限损害赔偿的范围。

学者陈施见在论文《侵权法因果关系研究》中道出了这一学说的可取之处:法规目的说将法律规定的目的引入到因果关系的判断标准中,为因果关系的判定又提供了一个考量的标准。

同时正如许多学者所指出的该理论也带来了问题,学者刘拂洋《侵权责任中的因果关系》:4参见杨立新:《侵权责任法》复旦大学出版社,2011年1月第1版,第104页;5同上,第105页;6杨立新指出,适用推定因果关系,应当首先分清违法行为与损害事实的时间顺序,违背时间顺序的特征的,为无因果关系;其次要区分违法行为与损害事实之间是否存在客观的、合乎规律的联系。

推定因果关系在特定的场合,也可以有条件的适用,具体参见其书《侵权责任法》复旦大学出版社,2011年1月第1版;7参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第112页;“对于什么是法规的目的?”没有一个客观的判断标准,这将导致法官在判案时依然有很大的自由裁量权,根据法官自己的主观判断来决定什么是法规的目的即是否符合法规的目的,这就导致了法官无形中又扮演了造法这的角色。

六、其他学说预见说:梁慧星主编《民商法论丛》中引用了埃德格拉的这样一句话:“除去有关侵权人存在故意之场合,没有哪一个理由能像可预见性这样影响着我们对事件的判断。

”可见,可预见性规则在英美侵权法领域的地位举足重轻。

刘信平在《侵权法因果关系理论之研究》中指出可预见性规则的主要内容是:“侵权人只为其损害行为所造成的可预见的损害承担责任,并为其侵害行为所造成的全部可预见损害承担责任。

”风险理论:山东大学法学院博士刘拂洋在论文《侵权责任中的因果关系》中很好的总结道:“风险理论”认为被告对他引入社会某一领域的损失承担责任,即使他对损失的产生不存在主观过失。

这一理论主要适用于严格责任领域,例如:高空作业、环境污染、动物致人损伤等;同时,在美国这一理论在大多数情况下也适用于异常危险活动造成损害。

在一般侵权的责任构成中,过错是成立责任的必要条件。

但在上述的特殊领域,按照“风险理论”过错并不是构成侵权责任的表条件。

换言之,不论侵权人是否尽到了应尽的注意义务,主观上是否存在着过错,他都要承担在特殊领域所造成的侵权责任。

原因力说:杨立新教授在《侵权责任法》一书中突出强调了再侵权构成多因一果的情况下,共同原因中的原因力对侵权责任的决定作用。

原因力,就是在构成损害结果的共同原因中,各个原因对于损害后果的发生或者扩大所发挥的作用力。

单一原因的原因力为100%,只有在共同原因中,考察原因力才有现实的意义。

在共同侵权行为和混合过错的责任分担上,考察原因力的大小就有了现实意义。

此外,还有间接反正说、法律因果关系说等等因果关系理论,在这里不一一赘述。

8总结有关侵权法上因果关系理论的讨论,是个经久不衰的话题,形成了诸多理论。

笔者认为,条件说虽然古老,但在收集侵害结果的全面性上还是有积极意义的;原因说在长期的发展中也分化出直接原因说、间接原因说等诸多更为精细的方面,需要我们实践中具体问题具体分析;相当因果理论以及原因力说对考察共同侵权责任的分担不无裨益;推定因果理论和风险理论多使用于专家责任等某些特殊的侵权领域。

因此,司法实践中,我们需要综合各理论,有的放矢地引用各理论为司法实践服务。

参考文献:一、著作类李仁玉:《比较侵权法》,北京大学出版社1996年版;王旸:《侵权行为法上因果关系理论研究》,载梁慧星主编:《民商法论丛》第11卷,法律出版社1999年版;史尚宽:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版;张新宝著:《侵权责任构成要件研究》,法律出版社2007年4月版;曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版;8陈长明教授在其论文《侵权法因果关系中的原因介述》中有详细概述:间接反证说说在于对举证责任的分配,将构成因果关系的事实不是作为一个要件事实,而是作为复合的要件事实加以把握,分别予以认定。

法律因果关系说,英美法系的因果关系注重于实证的分析,通过判例形成规则,由陪审团认定事实上因果关系,由大法官确认法律上因果关系,形成二分法。

王泽鉴:《侵权行为法第一册—基本理论、一般侵权行为》,中国政法大学出版社2001年版;杨立新:《侵权责任法》复旦大学出版社,2011年1月第1版;陈聪富著:《因果关系与损害赔偿》,北京大学出版社2006年版;杨立新著:《类型侵权行为法研究》人民法院出版社2006年6月版;刘信平:《侵权法因果关系理论之研究》,法律出版社2008年5月版;梁慧星主编《民商法论丛》第11卷;王伯琦:《民法债编总论》;二、论文类葛洪涛:《论侵权法中的因果关系》,来源中国期刊网;刘拂洋:《侵权责任中的因果关系》,来源中国期刊网;陈长明:《侵权法因果关系中的原因介述》来源中国知网;王千维、古振晖:《论相当因果关系之相当(中)》,载《月旦法学教室》,1997年4月第23期;涂斌华:《侵权法上因果关系》,来源中国知网;陈施见:《侵权法因果关系研究》,来源中国知网;。