关于附子配伍的讨论

- 格式:ppt

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:3

附子的用法用量及减毒配伍探讨【中图分类号】r 282.71 【文献标识码】a 【文章编号】1004- 7484(2012)05- 0465- 01附子为毛莨科多年生草本植物乌头(aconitum carmichaeli debx.)的旁生块根的加工品。

因其附生于母根乌头之上,如子附母,因而得名附子,《神农本草经》列为下品。

附子,大辛,大热,有毒。

由于附子有毒,历来对附子的运用都特别重视附子的用法用量及减毒的配伍,下文将对此进行探讨。

1 附子的用法用量1.1 附子的用法附子的用法有生用与炮用之分,凡取其回阳救逆之功,必生用;凡取其温阳补肾、温经逐湿止痛之功,必炮用。

凡生附子入药必入煎剂[1],且应久煎。

张学义[2]认为附子大剂量久煎(1小时以上)主要有温阳、固汗、镇痛作用;一般煎(30分钟左右),主要起激发阳气的作用。

王彦伯[3]认为生附子的煎煮时间和其剂量大小有关,20克以下,不少于30分钟,20克以上不得少于1小时,否则有中毒之弊。

1.2 附子的用量如何掌握附子的用量,在临床上十分重要。

根据个人经验附子的用量各有不同,附子在《药典》和六版教材《中药学》上的用量是3~15克,帅焘[4]总结云南名医吴佩衡用附子经验,发现其对一般性虚寒证,附子用量通常为20—100克,急性阴阳格拒、阴盛阳虚之危候,则为60—250克。

恽铁樵用附子经验凡亡阳之证和阳虚重候当用50克以上[5]。

潘清海认为寒痹痼疾用量30—45克(夏季适当减量)[6]。

顾玉蓉[7]、张云鹏[8]都是重用附子治疗痛痹,其剂量均为30克。

张广玉[9]治风寒湿痹重用附子,剂量为15—30克或更多。

对于何种剂量能发挥附子的最大功效,尚不清楚。

2 附子的减毒配伍现代药理研究证明,附子含有乌头碱,次乌头碱,塔拉胺,川乌碱甲,川乌碱乙及消旋去甲基乌药碱等多种生物碱,对垂体不用h 肾上腺皮质激素样作用;还能兴奋迷走神经中枢,具有强心、加快心率、改善心肌供氧、升高血压的作用,更有抗炎、镇痛、镇静,提高免疫功能、抗寒冷、局麻、降糖等作用。

白芍附子最佳配伍比例白芍附子是中医药常用的两味药材,具有养血生发、安神定志的作用。

根据中医理论,白芍附子的配伍比例需要根据具体的病症和体质来确定。

下面将从传统的配伍经验和近年来的研究结果两个方面来探讨白芍附子的最佳配伍比例。

从传统的配伍经验来看,白芍附子常常与其他药材搭配使用。

最常见的配伍是白芍20克搭配附子15克,称为白芍附子汤。

此方常用于经闭、痛经等妇科疾病,有养血活血的作用。

此外,白芍附子还常与黄芪、当归等药材配伍使用。

例如白芍10克、附子10克、黄芪20克、当归12克、赤芍10克,称为四物汤,此方常用于血虚引起的月经不调、白带多等症状。

从近年来的研究结果来看,白芍附子的配伍比例有一定的变化。

根据药物学和药理学的研究,白芍附子的配伍比例需要根据药物的活性成分来确定。

白芍的主要活性成分是白芍苷,具有养血活血的作用;附子的主要活性成分是短过附子碱,具有祛寒散寒的作用。

因此,白芍附子的配伍比例应该考虑两种药材的功效和作用机制。

根据近年来的药物学研究结果,白芍附子的最佳配伍比例应该是白芍:附子=2:1。

也就是说,每10克白芍搭配5克附子,这样的比例可以发挥最好的药效。

这个比例考虑了两种药材的活性成分和功效,既能滋补养血,又能祛寒散寒。

但是需要注意的是,不同的病症和个体体质可能会有不同的适应症和用量,所以在具体使用时还需要根据临床情况来确定剂量。

中医药理论中还强调了药物的配伍宜忌原则。

在白芍附子的配伍中,应避免与大黄、乌头等药物同时使用,因为这些药物与附子有相同或类似的药理作用,可能会加剧药物的毒性。

配伍时还应考虑药物的相克和相顾性,避免药效的抵消或相互干扰。

总结起来,白芍附子的最佳配伍比例是白芍:附子=2:1,每10克白芍搭配5克附子。

这个比例可以发挥白芍和附子的最佳药效,养血活血、祛寒散寒。

但是在具体使用时需要根据病症和体质来确定剂量,并遵循中医药理论中的配伍宜忌原则。

最后需要强调的是,以上的结论来自于传统经验和近年来的研究结果,但仍然需要进一步的临床验证和研究支持。

李可应用附子的经验李可【1933---】老中医,当代著名的火神派特色医家,以擅长应用大剂量附子而著称,崇尚火神派扶阳理念,精研郑钦安阳主阴从之理,重剂应用以附子为主的方剂治疗奇难杂症,疗效卓著,受到当代众多临床医家的研究与学习。

继【李可老中医急危重症疑难杂病经验专辑】出版之后,又有门人弟子整理出版了【跟师李可抄方记。

肿瘤篇】,【李可学术经验学步实录】等,现就其应用附子的经验整理归纳如下。

1 ,附子的剂量探讨。

近代由于受教科书的影响,附子的用量一般在10克左右,而且还注明要先煎,这样的方法已经成了当代应用附子的定律,李可认为;为什麽中医救治心衰垂危重症乃生死参半?细究其原因,不外乎两点;一是历代医家用伤寒方,剂量过轻,主药附子,仅10克左右。

二是考【伤寒论】四逆汤原方,用生附子1枚,按考古已有定论的汉代度量衡折算,附子1枚,约合今之20克,假定生附子之毒性与药效为制附子两倍以上,则【伤寒论】原方剂量所用附子,相当于现代制附子40---60克,而历代及近代用四逆汤仅为原方剂量的1/10---1/6。

如现代教科书四逆汤剂量常为制附子6---10克【先煎】,干姜10克,炙甘草6克。

像这样轻的剂量,李可认为要救生死于顷刻,诚然难矣。

李可老中医为了探索附子的用量,历经9年时间,在临床上一步一步地进行摸索,1961年7月,曾治1例60岁垂死老妇,患者四肢冰冷,测不到血压,摸不到脉搏,仅心口微温,呼吸、心跳未停,遂破格重用制附子150克,于四逆加人参汤中,武火急煎,随煎随喂,1小时后终于起死回生。

由此之后,李可认为,凡用经方治大症,一是要辨证得当,见机即投,不可犹豫,二是要掌握经方的基础有效剂量,一次用足,大剂频投,日夜连服,方能阻断病势,解救危亡。

经数十年的临床考究,李可以经方原方折量为准【即按张仲景伤寒论中论述的剂量】,此点又为20世纪80年代考古发现汉代度量衡所证实,即汉代一两,合现代15.625克。

不仅是先期上海柯雪帆教授已有专著论述,并经临床验证,合乎实际情况。

附子用法略述附子,又称毒参、百药之首,是一种中药材,具有很高的药用价值。

附子自古以来就被广泛用于中医临床实践中,具有温阳散寒、祛风除湿、安神定志等功效。

在使用附子时需要严格遵循医嘱,确保安全有效。

下面将就附子的用法进行详细的阐述。

一、药材性味与功效附子性味辛温、咸微寒,归心、脾、腎經。

其有效成分为季鹉碱等,具有温中散寒、散寒止痛、镇静安神的功效。

主要用于治疗寒湿痹痛、虚寒腹痛、心悸失眠等症状。

在临床上,附子多用于温阳散寒、祛风除湿、治风寒湿痹、治虚寒腹痛、麻痹厥冷等症。

二、附子的用法1. 散剂:附子近年来广泛应用于中药煎剂和颗粒剂中。

可以单独入剂,也可以与其他中药配伍使用,如大黄、干姜等。

2. 煎汤:在临床应用中,附子多用于煎汤服用,常与桂枝、干姜、甘草等药物配伍使用,以增强疗效。

3. 配伍用药:在中医治疗中,附子与其他中药常常配伍使用,如附子与大黄、干姜合用,可用于治疗寒湿痹痛;与桂枝、干姜合用,可治疗寒痹厥冷等。

4. 炮制:附子在使用前需要经过炮制加工,一般包括生炮和制炮两种,以达到药性增强的目的。

一般不建议患者自行炮制附子,应该在医生指导下使用。

三、使用注意事项1. 受孕期妇女忌用:附子属于大寒之品,孕妇和受孕期妇女忌用。

2. 心脏病患者慎用:附子具有强壮心脏的作用,但对于存在心律失常或者心脏病等情况的患者,应该在医生指导下使用。

3. 不宜长期服用:附子属于辛温寒药,长期大量服用可能导致中毒。

在使用附子时,建议严格按照医生的嘱咐进行用药。

4. 注意个体差异:个体差异导致有些人对附子过敏,极少数人服用后会出现不良反应,如头晕、恶心、皮肤发痒等症状。

四、临床应用1. 治疗风寒湿痹:附子可以温阳散寒、祛风除湿,常用于风寒湿痹引起的关节疼痛、肌肉麻木等症状。

2. 虚寒腹痛:附子具有温中散寒的功效,可用于治疗虚寒腹痛、泄泻等症状。

3. 心悸失眠:附子可以镇静安神,用于治疗因情志不畅、失眠多梦、健忘失眠等症状。

39附子配龙胆草——附子配伍汇粹介绍附子与龙胆草的配伍是中医中常见的一种药物组合。

附子为中药材中的名贵药物之一,具有温阳散寒、温通经脉等功效;而龙胆草则具有清热解毒、利胆通便等作用。

两者的联合使用可以互补优势、相辅相成,广泛应用于中医领域。

本文将详细探讨附子与龙胆草的配伍原理、应用以及注意事项。

一、配伍原理附子与龙胆草的配伍原理主要体现在以下几个方面:1. 温通寒凉:附子温阳散寒的作用,可以通过温热的性质来调节体内的寒凉症状。

龙胆草则具有清热解毒的功效,可以清除体内的湿热病邪。

两者搭配使用,可以共同发挥温通寒凉的效果,达到平衡体内阴阳的目的。

2. 利胆通便:龙胆草具有利胆通便的作用,可以帮助消化系统排除毒素和废物。

而附子则可以增强龙胆草的利胆作用,提高胆汁分泌,促进肠道蠕动,从而达到通便的效果。

3. 协同作用:附子与龙胆草的配伍还可以产生协同作用,增强彼此的药效。

两者联合使用可以加强镇痛、抗炎、抗菌等药理作用,使治疗效果更加显著。

二、应用领域附子配伍龙胆草的组方在中医临床中有着广泛的应用,主要涉及以下几个方面:1. 消化系统疾病:附子配伍龙胆草常用于治疗胃寒、脾虚、脾胃气滞等病症。

其温阳散寒、利胆通便的功效,可以改善消化不良、胃脘冷痛、腹胀泄泻等症状,并调节消化系统功能。

2. 中风偏瘫:中风偏瘫是中医中常见的病症之一,附子配伍龙胆草可以通过温通经脉、促进血液循环,从而帮助恢复中风偏瘫患者的肌肉功能,缓解肢体肌肉痉挛等症状。

3. 神经系统疾病:附子配伍龙胆草在治疗神经系统疾病中也有一定的应用价值。

通过温通寒凉的作用,可以缓解神经痛、头痛等症状,改善神经系统的功能。

三、注意事项使用附子配伍龙胆草时,需要注意以下几点:1. 用量控制:附子为剧毒药物,使用时必须注意用量控制。

剂量过大可能会引起中毒反应,甚至危及生命。

因此,在使用前一定要先咨询专业医师,严格按照医嘱使用。

2. 禁忌症患者慎用:附子配伍龙胆草的组方在某些禁忌症患者中慎用,如孕妇、儿童、肝肾功能不全患者等。

白芍附子最佳配伍比例白芍附子是中医草药中常用的两味药材,具有止血、舒筋活络、调经止痛等功效。

它们常常被用于同方剂中作为一对最佳配伍,相互协同增强疗效。

它们的最佳配伍比例是根据临床实践总结出来的,并且在中医经典文献中也被多次提及。

本文将从中医理论的角度出发,探讨白芍附子的最佳配伍比例。

首先,我们来看一下白芍和附子各自的药性和功效。

白芍,即白芍药,性味甘、苦,归经入肝,有活血调经、止痛舒筋等作用。

在临床上,白芍常用于治疗痛经、月经不调、产后恶露不尽等妇科疾病。

而附子,即附子毒,性味辛、温,归经入心、肝、肾,具有温阳散寒、祛风止痛的功效。

附子常用于治疗寒凝疼痛、阳虚内寒等寒证。

白芍和附子的药性互补,相互协同,可以使药效得到最大的发挥。

在实际应用中,白芍和附子的配伍比例需要根据疾病情况和患者体质来确定。

一般来说,白芍和附子的比例可以按照1:1的比例进行配伍。

这个比例考虑到了两味药材的药性特点和功效,能够有效发挥它们的协同作用。

然而,也要根据具体情况进行调整,比如在治疗寒凝疼痛症状较重的患者中,可以适当增加附子的用量;在治疗经血不畅的患者中,可以适当增加白芍的用量。

这些调整都需要由经验丰富的中医医师根据临床病情进行权衡,并进行个体化的治疗。

此外,白芍和附子的搭配还需要考虑到其他药物的使用。

在中医临床上,常常会将白芍和附子与其他药材搭配使用,以增强疗效。

比如,在治疗痛经的方剂中,可以将白芍和附子与川芎、柴胡等药材搭配使用,以增加止痛的效果;在治疗胃寒呕吐的方剂中,可以将白芍和附子与砂仁、苍术等药材搭配使用,以增加消导寒湿的效果。

这些配伍需要根据具体病情和病机来确定,需要中医医师根据经验和理论知识进行权衡。

总之,白芍和附子是中医草药中常用的两味药材,它们的最佳配伍比例是1:1,能够发挥最大的疗效。

然而,在实际应用中,需要根据具体情况进行调整,并结合其他药物的使用,以达到个体化的治疗效果。

因此,在使用白芍和附子时,需要在中医医师的指导下进行合理的搭配和用药,以确保疗效的达到。

附子的四十一种配伍运用方法及所治疗的各种疑难病症一、附子配干姜附子长于回阳救逆,走而不守,能通彻内外上下。

干姜具有回阳通脉之功,守而不走,温中回阳。

二药配伍,相须并用,干姜能增强附子回阳救逆的作用,正如前人所说:“附子无姜不热”。

且附子有毒,配伍干姜后,干姜能减低附子毒性,附子配干姜有增效减毒之功。

故附子用于亡阳证,常与干姜配伍。

附子配干姜被称为“仲景附子配伍法”,仲景四逆汤即姜、附、草同用,以温中散寒,回阳救逆。

附子配干姜尚有温肾暖脾,散寒止痛之功,如赤石脂丸、乌梅丸虽用姜附,却旨在散寒止痛。

主要用于:1、阳气衰微,阴寒内盛或大汗、大吐、大泻而致的四肢逆冷,汗自出,脉微欲绝等亡阳证。

2、治脾肾阳虚之慢性腹泻,如《附子配伍治六顽疾》治张男患慢性泄泻3年,日行大便3~4次,便后小腹冷痛,必以热毛巾温敷,其痛方缓,舌胖苔白腻,脉沉细。

大便常规正常。

用附子6g,干姜10g,党参15g,炒白芍15g,乌梅6g,苍术10g,随证加减,调治20多剂而获效。

二、附子配肉桂二药均有补火助阳,散寒止痛之功,但附子性烈,长于回阳救逆,散寒止痛;肉桂性缓,长于暖下焦而温肾阳,并引火归元以摄无根之火,行气通滞。

相须为用则温肾助阳,引火归元,温经散寒止痛。

主要用于:下焦命门火衰,肾阳不足之腰膝酸软,形寒足冷,阳痿,尿频,睾丸冰冷,肢体厥逆,浮肿喘满等症。

三、附子与桂枝附子温肾阳,通行十二经,逐寒祛湿止痛,通利关节,可祛深伏之寒湿。

桂枝温经散寒,横通肢节,可解肌散表浅风寒。

二药合用,相得益彰,温通心肾阳气,散寒通经止痛功效益增。

主要用于:1、阳虚外感风寒湿邪的畏冷,四肢疼痛等症(附大于桂)。

2、心阳虚之心悸汗出、漏汗、甚则心力不支,脉细弱或结代(桂大于附)。

陈妙峰用二药又配党参、黄芪、麦冬、丹参、炙甘草治疗阳虚型心律失常,认为附子强心,增加心肌供血,使窦房结功能兴奋性增强,改善传导功能,对缓慢型或快速型心律失常均可随证选用10—30—45克。

浅谈《伤寒论》中附子的应用南阳正安中医院附子全草附子为毛茛科植物乌头的子根,辛温有毒。

《伤寒论》中附子生用者7方,应用生附子的方剂有干姜附子汤、四逆汤、茯苓四逆汤、通脉四逆汤、白通汤、白通加猪胆汁汤及四逆加人参汤等,多用于治疗阴盛格阳于外的急证、重证,且配伍干姜。

张仲景用附子,观其条文与用药,并不要求附子先煎,仅要求去皮,故生附子之毒应在皮上。

附子一般是在6月下旬至8月上旬采挖,除去母根、须根及泥沙,习称“泥附子”,加工炮制为盐附子、黑附子(黑顺片)、白附片、淡附片、炮附片。

使用炮附子(熟附子),有附子汤等15首方剂。

附子经炮制后生物碱含量减少,其毒性亦大为降低,安全性增强,且便于内服。

附子药用部分黄顺片剂量根据《伤寒论》统计,用附子1枚的方剂有18首(野生附子小的3-9克);附子汤和甘草附子汤2首方剂用2枚;桂枝附子汤和去桂加白术汤2首方剂用3枚。

乌梅丸方以两计之,用附子6两。

根据考证,其重量因块茎大小而别,一般为9~40克左右,取均数约为3 0克。

附子用量大小要因人而异。

如在去桂加白术汤的方后注云:“附子3枚,恐多也,虚弱家及产妇,宜减服之”。

还有“强人用大附子”之说。

煎服特点《伤寒论》中提供了许多关于煎药的经验与方法, 具体体现在附子的煎煮时间因生熟而不同。

生附子煎药时间比制附子短。

如四逆汤生附子1枚, 以水3升,煮取1升2合。

桂枝加附子汤方用制附子1枚, 以水7升, 煮取3升;附子量大,煎煮时间亦长。

如桂枝附子汤和甘草附子汤, 前者附子3枚, 以水6升,煮取2升;后者附子2枚, 以水6升,煮取3升。

一般不超过12克煎煮40分钟,20克以上煎煮一个小时,超过20克一般选用生附子比较有意义,剂量过大没有具体意义,要加长煎煮时间,挥发破坏的也多。

生附子兼配干姜、甘草,则煎煮时间比单伍干姜者短。

如干姜附子汤、白通汤、白通加猪胆汁汤均单用干姜, 要比兼伍姜草的茯苓四逆汤、通脉四逆加人参汤、通脉四逆汤、通脉四逆加猪胆汁汤煎煮时间长,缘由甘草之缓和药性、解药毒之故。

附子一用就上火,除了辩证有误,也许是剂量用少了

展开全文

附子:补火要药。

火神派医家祝味菊则称附子“为百药之长”。

火神派诸家用附子多为大剂量,祝味菊用附子少则12~15,多则30。

吴佩衡、范中林、刘民叔、陆铸之等一般都在30克以上,尤以吴佩衡、范中林、李可用量更是惊人,多则按斤计算。

小剂量(15克以内)兴阳,兴阳就容易让阳气跑出来,大剂量(30克以上)扶阳。

很多医生说附子如何如何好,但是初学者试着用附子治病,上火现象确实非常常见。

没有多次亲自喝过附子的,不建议大家超过60克使用,没喝过你就很难相信暝昡反应的微妙。

很多同事和我交流,说辩证明明准确虚寒证,但是一用附子就上火。

1.如果你临床使用附子比较多,建议直接去四川找药农定制、自己炮制,质量可靠。

或者使用大品牌的颗粒剂,大的颗粒剂厂家都是种植、炮制一体的,每批货药效稳定。

只有中药质量稳定,才能总结出使用心得。

2.我的心得,10克制附子确实有相当多的患者上火,但是30克就好点,也就是说量大点,上火就好点。

很多时候有些人担心用附子上火便秘。

其实附子量加大只会出现腹泻现象,出现腹泻,询问患者,只要腹泻完精神更好了,就没事。

附子的中毒表现就有腹泻,但是30克的制附子,质量有保障、煎煮90分钟是不会中毒的。

3.加甘草,正所谓土能伏火,补土能把火藏起来。

加知母也可以,知母知母,知道谁是你的母亲,是对金水互生最好的解释,这和张锡纯黄多配知母有异曲同工之意。

(五行本来金生水,但是水脏寄元阴元阳,又可以生金)。

经方中附子的配伍规律

作者:叶进

作者单位:上海中医药大学 上海 201203

本文读者也读过(10条)

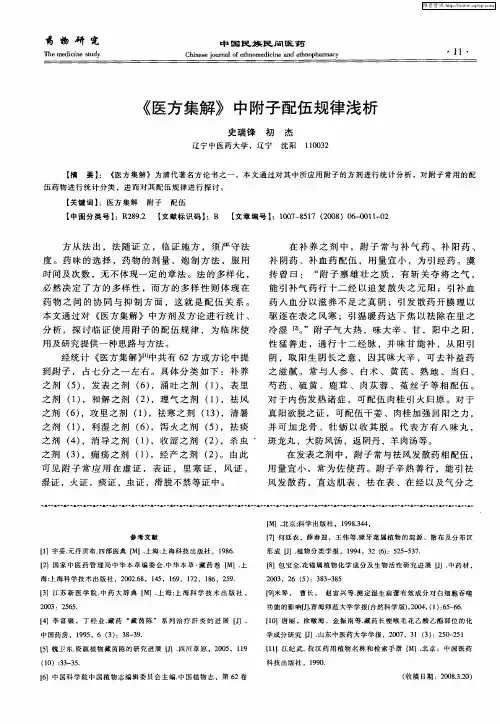

1.史瑞锋.初杰《医方集解》中附子配伍规律浅析[期刊论文]-中国民族民间医药2008,17(6)

2.刘尚建.王耀献.敖铁锋.乔红杰.魏晨论仲景用方的多元性[期刊论文]-中医杂志2006,47(3)

3.李朝旭.彭建亮.朱凡基于CVI的任意波形虚拟相位计的设计[会议论文]-2006

4.四逆汤中附子甘草配伍规律研究[期刊论文]-江西中医学院学报2001,13(3)

5.茅斌斌中西医结合治疗单纯疱疹性角膜炎[期刊论文]-现代中西医结合杂志2007,16(5)

6.刘俊谈《金匮》防己黄芪汤与中草药的肾毒性[会议论文]-2006

7.郭颖非线性系统的故障检测与容错控制算法[会议论文]-2006

8.梁树珍从《伤寒论》用附子谈用药的技巧性[期刊论文]-中国民间疗法2009,17(5)

9.迟云志中医对慢性肝病的认识[期刊论文]-中国伤残医学2009,17(4)

10.刺宝平.李小燕医圣张仲景对附子的应用浅析[期刊论文]-甘肃中医学院学报2007,24(3)本文链接:/Conference_7181905.aspx。

白芍附子最佳配伍比例白芍和附子是中医常用的两味药材,它们在配伍中有着独特的作用和配伍比例。

本文将以白芍附子最佳配伍比例为标题,从中医理论和临床应用的角度,探讨白芍和附子的配伍比例及其作用。

一、中医理论基础中医认为,药物配伍应该遵循“四气配伍”、“五味配伍”、“六淫配伍”等原则。

白芍和附子都属于中药材,具有不同的性味和药性,因此在配伍时需要考虑它们的相互作用和互补关系。

二、白芍与附子的配伍比例白芍和附子的最佳配伍比例是1:1,即白芍与附子的重量相等。

这个比例经过临床验证,能够充分发挥两味药材的药效,达到最佳治疗效果。

三、白芍与附子的作用1. 白芍:白芍味苦、性凉,具有活血止痛、养血安神、调经止痛等作用。

在中医临床中常用于治疗痛经、月经不调、血虚头晕等症状。

2. 附子:附子味辛、性热,具有温阳散寒、祛风湿、止痛等作用。

在中医临床中常用于治疗寒痹、寒湿痛、阳虚寒冷等症状。

四、白芍与附子的配伍作用白芍与附子的配伍可以相辅相成,达到更好的药效。

具体作用如下:1. 活血止痛:白芍具有活血止痛的作用,而附子具有温阳散寒、止痛的作用,两者配伍可以更好地发挥止痛作用。

2. 调经止痛:白芍具有调经止痛的作用,而附子具有温阳散寒的作用,两者配伍可以更好地调理月经不调、痛经等症状。

3. 养血安神:白芍具有养血安神的作用,而附子具有温阳散寒、祛风湿的作用,两者配伍可以更好地养血、安神。

五、临床应用白芍和附子的配伍比例经过临床应用,可以用于治疗多种疾病。

如痛经、月经不调、血虚头晕、寒痹、寒湿痛、阳虚寒冷等症状。

在使用时,可以根据患者具体情况和病情来确定剂量和疗程。

六、注意事项1. 白芍和附子属于辛凉药物,不适合阳虚寒冷、血虚寒凝等寒凉体质的患者使用。

2. 使用白芍和附子时,应遵医嘱,按照医生的建议使用。

不宜自行调配和使用。

总结:白芍和附子是中医常用的两味药材,在配伍比例上,最佳的配伍比例是1:1。

白芍具有活血止痛、养血安神等作用,而附子具有温阳散寒、止痛等作用。

18附子配生地——附子配伍汇粹

18附子配生地——附子配伍汇粹

18、附子配生地

附子温通心阳,而较刚燥,生地养阴,通心脉,而柔润。

二药合伍,温阳以生阴,滋阴以化阳,刚柔相济,阴阳两调。

主要用于:

1、用于治疗心脏疾病。

陈苏生经验,生地黄强心,兼能清热养阴,得附子之通利,有利于心脏传导功能的恢复和心肌炎的消除。

二药刚柔相济,削减附子之燥烈,发挥附子“是心脏之毒药,有是心脏之圣药”的配伍效应。

附子温阳强心、生地滋阴强心,含有益于心脏功能的微量元素,能促进组织复新,恢复某些激素的正常功能。

故二药合伍对多种心脏疾病很是适宜。

风心病、冠心病、心律不齐、房室传导阻滞等属心阴阳两虚或心阳不足者均可选用且用为要药。

张伯叟体会心律失常属寒热夹杂,阴阳互损之证,用附子配伍地黄、麦冬,常可取效。

2、类风湿关节炎用之颇宜。

姜春华认为,生地黄,《本经》称之有“除痹”、“逐痹”之功。

故治顽痹常用大剂量地黄,用至150克,加入温经通络复方中,温痹清营,扶正驱邪,刚柔相济,疗效较激素加抗风湿药为胜。

3、慢惊风属阴阳两败之证,凉润有忌,温补有虑。

二药合伍甚为适宜。

程门雪善用附子理中地黄汤治之,可获良效。