食品掺伪

- 格式:ppt

- 大小:344.00 KB

- 文档页数:66

第一章绪论1、食品掺伪的定义:指人为地、有目的地向食品中加入一些非所固有的成分,以增加其重量或体积,而降低成本;或改变某种质量,以低劣的色、香、味来迎合消费者贪图便宜的行为。

2、食品掺伪方式:a、掺兑b、混入c、抽取d、假冒e、粉饰3、食品掺伪的特点:a、利用市场价格差b、将食品进行伪装、粉饰c、食品的保质期一般很短,非法延长食品保质期4、食品掺伪检验的方法:a、感观检验法b、化学分析法c、仪器分析法d、微生物分析法e、酶分析法。

5、我国食品掺伪检验的法律依据:a、食品卫生法,是判定食品能否食用的主要依据;食品质量标准是判定食品质量优劣的主要依据。

b、食品安全法,c、产品质量法,d、食品质量标准:国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。

第二章粮品类掺伪鉴别检验6、粮食的正常含水量应在%14以下。

7、面粉中添加的增白亮剂主要是:大白粉、滑石粉、石膏等。

8、化肥豆芽鉴别(鉴别时可掌握四个不一样):a、颜色不一样:没掺假的呈黄色,掺假的颜色发白,豆粒发蓝;b、粗细不一样:没掺假的茎不太粗,芽身挺直,芽根不软,组织结构脆嫩,豆芽根须发育良好掺假的茎粗壮,根短、无根或少根;c、水分不一样:没掺假的水分适中,掺假的水分较大,如将豆芽折断,则断面有水分冒出,有的还残留有化肥的气味,如带有氨臊味;d、味道不一样:没掺假的无异味,掺假的有化肥味。

9、新、陈米酸度比较:粮食越陈,pH值越小,酸度越大。

10、愈创木酚法检测新、陈米判断依据:利用酶活性来判断粮食新鲜度。

新粮:过氧化氢酶活性高,把愈创木酚氧化为四邻甲氧基苯酚,呈红色陈粮:过氧化氢酶活性低,把愈创木酚氧化为邻甲氧基苯酚,呈无色11、粮食脂肪酸度:完全中和100g粮食中的游离脂肪酸所需要的氢氧化钾的质量(mg)。

※测定原理:大米在储藏过程中,所含的脂肪易氧化分解,形成脂肪酸,使大米脂肪酸度增大,特别是霉变的大米。

用标准氢氧化钾溶液滴定以计算其脂肪酸度。

第一章食品的生物性危害第三节食品掺伪的危害西北农林科技大学食品学院张建新1.3.1食品掺伪概述一、什么是食品掺伪?什么是掺伪食品?食品掺伪是指有目的地向食品中加入一些非固有的物质,以增加食品重量或体积,或降低成本,或以假乱真、以次充好,或掩盖食品腐败变质,或掩盖食品本身的质量缺陷和色、香、味来蒙骗消费者的行为。

掺伪食品是指该食品中存在非固有的物质或者异物,以及以假乱真,以次充好的劣质食品。

食品掺伪与掺伪食品的概念是不同的,前者行为,后者是结果,即食品掺伪的行为所得到的结果就是掺伪食品。

二、食品掺伪的历史及现状食品掺伪的产生是从食品以商品进入市场流通领域就开始发生了,我国古代《礼记》一书曾记载有“沽酒市脯不食”,意思就是告诫人们不要不加选择的去食用大街上摊贩卖的酒和熟肉,因为酒里掺水,肉也不知什么肉。

随着商品经济大发展,食品掺伪手段也不断翻新,花样繁多,使消费者的身心健康受到极大伤害,已经成为社会各界普遍关注的问题。

2004年5月四川省彭州市一家泡菜小作坊在生产加工泡菜的过程中用工业盐和99%以上的敌敌畏生产“毒泡菜”。

2007年2月广东中山市发现用碱性橙Ⅱ浸染豆腐皮。

2008年三聚氰胺奶粉事件涉及国内包括三鹿集团股份有限公司等22家奶制品生产厂商。

这次重大食品安全事故共致使全国29万婴幼儿,因为食用含有化工原料三聚氰胺的奶粉而出现泌尿系统异常,其中6人死亡。

2012年4月青岛城阳区查获了无证食品窝点,发现了1.6吨使用福尔马林浸泡的小银鱼和福尔马林100公斤。

2013年5月江苏无锡公安机关在无锡、上海两地统一行动,打掉一特大制售假羊肉犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,捣毁黑窝点50余处,现场查扣制假原料、成品半成品10余吨。

从山东购入狐狸、水貂、老鼠等未经检验检疫的动物肉制品,添加明胶、胭脂红、硝盐等冒充羊肉销售至苏、沪等地农贸市场。

2014年4月沈阳公安机关查获用非食品添加剂浸泡的豆芽6吨。

在生产豆芽过程中非法添加亚硝酸钠、尿素、恩诺沙星等有毒、有害非食用物质。

教案食品掺伪成分的检验第一章:食品掺伪的概述1.1 食品掺伪的定义解释食品掺伪的含义,让学生了解食品掺伪是指在食品中非法添加非食品成分,以提高其价值或口感,但可能对人体健康造成危害。

1.2 食品掺伪的类型与危害介绍常见的食品掺伪类型,如掺假、掺杂、伪造等。

分析不同类型的食品掺伪对人体的危害,如引起过敏反应、中毒、慢性疾病等。

1.3 食品掺伪的防范措施讨论如何预防和打击食品掺伪行为,包括加强监管、提高消费者意识、加强食品安全教育等。

第二章:食品掺伪成分的检测方法2.1 食品掺伪成分的检测意义解释为什么需要检测食品掺伪成分,让学生了解检测的重要性,以保障食品安全和消费者健康。

2.2 常见食品掺伪成分的检测方法介绍常见的食品掺伪成分检测方法,如光谱分析法、色谱分析法、质谱分析法等。

解释每种检测方法的原理和应用范围。

2.3 实验设计与数据分析指导学生如何设计实验,包括选择合适的检测方法、样品处理和数据分析等。

强调实验操作的准确性和严密性,以及数据分析的可靠性和有效性。

第三章:食品掺伪成分的案例分析3.1 真实案例介绍提供几个真实的食品掺伪案例,让学生了解食品掺伪的实际发生情况。

分析每个案例的掺伪成分、掺伪方式和检测方法。

3.2 案例分析与讨论引导学生分析每个案例中的问题,并提出解决方案。

讨论如何通过加强监管、提高消费者意识和加强食品安全教育来防止类似事件的发生。

3.3 角色扮演与情景模拟分组让学生扮演不同的角色,如监管机构、企业和消费者,模拟处理食品掺伪事件。

鼓励学生积极思考和参与,提高他们的实践能力和解决问题的能力。

第四章:食品掺伪成分的检验实验室实践4.1 实验室实践的目的和意义解释进行实验室实践的重要性,以提高学生的实践技能和加深对食品掺伪成分检测的理解。

4.2 实验室实践操作流程介绍实验室实践的操作流程,包括样品采集、样品处理、检测方法和数据分析等。

强调实验室实践中的安全操作规程和注意事项。

4.3 实验结果与讨论分析实验结果,讨论实验中可能出现的问题和解决方法。

食品掺杂掺假的例子食品掺假是指在食品生产、加工、销售过程中,以不正当手段掺入非法、有害或低劣的物质,或者在产品标签、包装等方面做虚假宣传,以获得经济利益。

食品掺假行为严重危害人们的身体健康,下面将列举十个不同类型的食品掺假案例。

一、瘦肉精掺入肉制品瘦肉精是一种常用的禁用药物,常用于提高猪、牛、羊等动物的生长速度。

然而,瘦肉精在人体内会转化为瘦肉毒素,对人体健康造成威胁。

一些不法商家为了追求利润,将瘦肉精掺入肉制品,使得人们在食用时潜藏着健康风险。

二、塑化剂掺入果汁饮料塑化剂是一种常用的化学物质,用于增加塑料制品的柔韧性。

然而,塑化剂对人体内分泌系统有一定的影响,可能导致激素失调等问题。

一些不法商家为了增加果汁饮料的口感,会掺入塑化剂,使得人们在饮用果汁时可能摄入过多的塑化剂。

三、工业盐掺入食用盐工业盐是一种用于工业生产的盐类,含有较高的杂质和重金属。

一些不法商家为了降低成本,会将工业盐掺入食用盐中,使得人们在食用时摄入过多的重金属,对身体健康造成危害。

四、乳制品掺入三聚氰胺三聚氰胺是一种常用的工业原料,具有较高的氮含量。

一些不法商家为了增加乳制品的氮含量,会将三聚氰胺掺入乳制品中。

然而,三聚氰胺在人体内会引起结石等问题,对肾脏造成损害。

五、苏丹红掺入食品色素苏丹红是一种常用的禁用食品色素,具有致癌作用。

一些不法商家为了提高食品的颜色鲜艳度,会将苏丹红掺入食品色素中,使得人们在食用时摄入过多的苏丹红,对健康造成威胁。

六、甲醛掺入水果甲醛是一种常用的防腐剂,具有较强的毒性。

一些不法商家为了延长水果的保鲜期,会将甲醛掺入水果中,使得人们在食用水果时摄入过多的甲醛,对健康造成危害。

七、二氧化硫掺入海鲜二氧化硫是一种常用的食品防腐剂,具有较强的杀菌作用。

一些不法商家为了提高海鲜的保鲜度,会将二氧化硫掺入海鲜中,使得人们在食用海鲜时摄入过多的二氧化硫,对身体健康造成危害。

八、氨糖掺入牛奶粉氨糖是一种常用的食品添加剂,具有增加甜味的作用。

一、什么是掺杂掺假

食品掺杂掺假是指人为地、有目的地向食品中加入一些非所固有的成分,以增加其重量或体积,而降低成本;或改变某种质量,以低劣色、香、味来迎合消费者心理的行为。

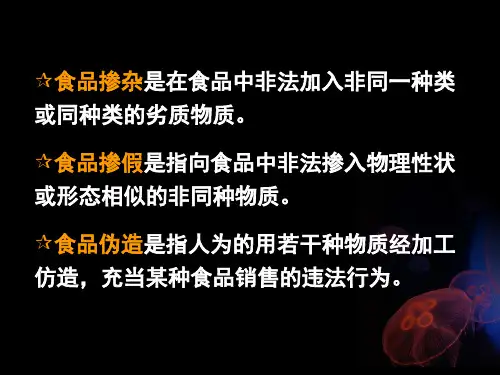

食品的掺伪主要包括掺假掺杂和伪造,这三者之间没有明显的界限,食品掺伪即为掺假、掺杂和伪造的总称。

(一)食品的掺假是指向食品非法掺入物理性状或形态与该食品相似的物质;

(二)食品的掺杂是指在粮油食品中非法掺入非同一种类或同种类劣质物质;

(三)食品的伪造是指人为地用一种或几种物质进行加工仿造,而冒充某种食品在市场销售的违法行为。

我们根据《中华人民共和国产品质量法》第一章第五条有相关规定:禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志;禁止伪造产品的产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好。

掺伪的含义简述为销售的食品中掺入和其标称不符合的杂物、假冒伪劣成分,以假充真,以次充好。

二、掺杂掺假行为的处罚规定

根据《产品质量法》第五十条规定如下:

(一)在产品中掺杂掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款;

(二)进行掺杂掺假行为违法所得的金额,并处没收违法所得;

(三)掺杂掺假行为情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

食品掺伪是指人为地、有目的地向食品中加入一些非所固有的成分,以增加其重量或体积,而降低成本;或改变某种质量,以低劣的色、香、味来迎合消费者贪图便宜的行为。

食品掺伪主要包括掺假、掺杂和伪造,这三者之间没有明显的界限,食品掺伪即为掺假、掺杂和伪造的总称。

掺假是指向食品中非法掺入物理性状或形态与该食品相似的物质,如小麦中掺入滑石粉,味精中掺入食盐,食醋中掺入游离的矿酸等掺杂是指向粮食食品中非法掺入非同一类或同种类的劣质的物质,如大米中掺入沙石,糯米中掺入大米伪造是指人为地用一种或几种物质进行加工仿造,而冒充某种食品在市场销售的违法行为,如用工业酒精兑制白酒。

食品掺伪的产生也是从食品以商品进入市场流通领域开始的。

我国古代《礼记》一书曾有记载:“沽酒市脯不食”之说,意思就是告诫人们不要不加选择的去食用大街上摊贩卖的酒和熟肉,因为酒里掺水,肉也不知什么肉。

食品掺伪并非中国的“专利”,国外也是如此,经济不发达的国家,如非洲一些国家用糠皮代替淀粉。

印度曾报道牛肉中掺水、蔬菜中加水的案例。

发达国家的食品同样也有掺伪问题比如在老牛身上注射番木瓜酶促进肌肉纤维软化,屠宰后向小牛肉一样卖高价2007年2月广东中山市的质监人员在检查一家豆腐加工店时发现,该店员工将豆腐皮放入一种橙色液体里浸染。

经浸染后的豆腐皮颜色通体金黄,卖相十分诱人。

该橙色染料为碱性橙Ⅱ,属非食品用添加剂,是一种偶氮类碱性染料,俗名“王金黄”,为致癌物,主要用于纺织品、皮革制品及木制品的染色。

过量摄取、吸入以及皮肤接触该物质均会造成急性和慢性的中毒伤害。

奶粉是用纯牛乳经蒸干加工而成,基本是用8.5吨牛奶蒸干成1吨奶粉,超过80%的中档和低档奶粉都需要大量勾兑,勾兑的原料通常是淀粉和乳清粉。

一些被称为“糊精”的纯粹淀粉降解物进入市场,其中根本无“奶”可言,甚至它们还又被搀进亚硝酸盐之类的杂质。

在安徽等劣质奶粉流经地,有些患儿嘴唇青紫,这种肠源性青紫就是中毒的表征。

食品掺伪是指人为地、有目的地向食品中加入一些非所固有的成分,以增加其重量或体积,而降低成本;或改变某种质量,以低劣的色、香、味来迎合消费者贪图便宜的行为。

食品掺伪主要包括掺假、掺杂和伪造,这三者之间没有明显的界限,食品掺伪即为掺假、掺杂和伪造的总称。

掺假是指向食品中非法掺入物理性状或形态与该食品相似的物质,如小麦中掺入滑石粉,味精中掺入食盐,食醋中掺入游离的矿酸等掺杂是指向粮食食品中非法掺入非同一类或同种类的劣质的物质,如大米中掺入沙石,糯米中掺入大米伪造是指人为地用一种或几种物质进行加工仿造,而冒充某种食品在市场销售的违法行为,如用工业酒精兑制白酒。

食品掺伪的产生也是从食品以商品进入市场流通领域开始的。

我国古代《礼记》一书曾有记载:“沽酒市脯不食”之说,意思就是告诫人们不要不加选择的去食用大街上摊贩卖的酒和熟肉,因为酒里掺水,肉也不知什么肉。

食品掺伪并非中国的“专利”,国外也是如此,经济不发达的国家,如非洲一些国家用糠皮代替淀粉。

印度曾报道牛肉中掺水、蔬菜中加水的案例。

发达国家的食品同样也有掺伪问题比如在老牛身上注射番木瓜酶促进肌肉纤维软化,屠宰后向小牛肉一样卖高价2007年2月广东中山市的质监人员在检查一家豆腐加工店时发现,该店员工将豆腐皮放入一种橙色液体里浸染。

经浸染后的豆腐皮颜色通体金黄,卖相十分诱人。

该橙色染料为碱性橙Ⅱ,属非食品用添加剂,是一种偶氮类碱性染料,俗名“王金黄”,为致癌物,主要用于纺织品、皮革制品及木制品的染色。

过量摄取、吸入以及皮肤接触该物质均会造成急性和慢性的中毒伤害。

奶粉是用纯牛乳经蒸干加工而成,基本是用8.5吨牛奶蒸干成1吨奶粉,超过80%的中档和低档奶粉都需要大量勾兑,勾兑的原料通常是淀粉和乳清粉。

一些被称为“糊精”的纯粹淀粉降解物进入市场,其中根本无“奶”可言,甚至它们还又被搀进亚硝酸盐之类的杂质。

在安徽等劣质奶粉流经地,有些患儿嘴唇青紫,这种肠源性青紫就是中毒的表征。

食品掺为复习资料1、食品掺伪的概念:人为地、有目的向食品中加入一些非其所固有的成分,以增加其重量或体积,从而降低成本;或改变其某种质量,以低劣色、香、味来迎合消费者心理的行为。

2、食品的掺伪主要包括掺假、掺杂、和伪造,三者之间没有明显的界限,食品的掺伪即为掺假、掺杂和伪造的总称。

3、食品掺伪的方式有:(五种)a、掺兑:主要是在食品中掺入一定数量外观类似的物质取代原产品的成分,一般指液体或流体的掺兑(芝麻油掺米汤、食醋加游离矿酸、啤酒白酒牛乳兑水)b、混入:在固体食品中掺入一定数量的外观类似的非同类物质,或是同类但质量低的物质。

(面粉中掺滑石粉、藕粉中混入薯粉、味精中混入食盐)c、抽取:从食品中提取出一部分营养成分后仍冒充成分完整的产品,在市场上出售的做法。

(小麦粉提取出面筋后还充当小麦粉或掺入正常小麦粉出售)d、假冒:采用好的、漂亮的精致包装或夸大的标签说明,与内装食品的种类、品质、营养成分,名不副实的做法(假乳粉、假藕粉)e、粉饰:以色素或颜料、香料及其他禁止使用的添加剂对质量低的食品进行调味、调色处理后,充当正常食品出售(糕点加色素、下脚料做做原料)4、食品掺伪的危害及举例说明:主要取决于添加物的化学性质和物理性质可以分为4种情况:a、添加物原属于正常食品的原辅料仅是成本较低,这些添加物不会对人体造成急性伤害,但营养成分、营养价值会降低,干扰了市场经济,使消费者蒙受经济损失。

(味精中加食盐、糯米中加大米)b、添加物是杂物,不利于人体健康。

人食用后可能对消化道黏膜产生刺激和损伤。

(米粉中掺入泥土,面粉中混入沙石等杂物)c、添加物具有明显的毒害作用,或具有蓄积毒性。

人食用这类食品后,胃部会受到恶性刺激,还可能对人体产生蓄积毒性,致癌、致畸、致突变等作用。

(用化肥浸泡豆芽;用除草剂催发无根豆芽;将添加绿色染料的凉粉当作绿豆粉制成的凉粉等)d、添加物细菌污染而腐败变质的,通过加工生产仍不能彻底灭菌或破坏其毒素。

教案-食品掺伪成分的检验教案内容:一、教学目标:1. 让学生了解食品掺伪的概念和危害。

2. 培养学生运用科学的方法检验食品掺伪成分的能力。

3. 提高学生对食品安全意识的重视。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:食品掺伪的概念、危害及检验方法。

2. 教学难点:食品掺伪成分的检验技巧和数据分析。

三、教学准备:1. 实验室设备:显微镜、试管、试剂、天平等。

2. 教学材料:食品样品、检验试剂、实验指导书等。

3. 教学工具:PPT、黑板、粉笔等。

四、教学过程:1. 引入新课:通过食品安全事件案例,引发学生对食品掺伪的关注,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解概念:介绍食品掺伪的定义、类型和危害。

3. 演示实验:教师演示如何检验食品掺伪成分,包括样品处理、检验方法、数据分析等。

4. 学生实验:学生分组进行实验,运用所学知识检验食品样品,记录实验结果。

5. 结果分析:学生对实验结果进行分析,讨论检验结果与食品掺伪成分的关系。

6. 总结与拓展:总结本节课的重点内容,强调食品安全意识,布置课后作业,拓展学生对食品掺伪检验的了解。

五、教学反思:本节课通过案例引入、实验演示和学生实验,使学生了解了食品掺伪的概念、危害和检验方法。

在实验过程中,学生培养了动手操作能力和团队协作精神。

通过结果分析,学生对食品安全的重要性有了更深刻的认识。

但在教学过程中,要注意控制实验时间,确保每位学生都能参与到实验中来。

对于实验结果的解读,要引导学生运用科学的方法进行分析,提高他们的数据分析能力。

六、教学评估:1. 课堂提问:通过提问了解学生对食品掺伪概念的理解程度。

2. 实验报告:评估学生在实验过程中的操作技能和结果分析能力。

3. 课后作业:布置相关食品安全知识的作业,检验学生对课堂内容的掌握。

七、教学策略:1. 生动案例:运用与学生生活息息相关的食品安全案例,提高学生的学习兴趣。

2. 实验教学:通过实际操作,让学生直观地了解食品掺伪检验的过程。

食品掺伪一、什么是食品掺伪?包括那三个方面?食品掺伪是指人为地、有目的地向食品中加入一些非所固有的成分,以增加其重量或体积,而降低成本;或改变某种质量,以低劣的色、香、味来迎合消费者贪图便宜的行为。

包括:掺假、掺杂和伪造。

另,:食品掺假是指向食品中非法掺入外观、物理性状或形态相似的非同种类物质的(人为)行为。

二、食品掺假方式?⑴ 掺兑:主要是在食品中掺入一定数量的外观类似的物质取代原食品成分的做法,一般大都是指液体(流体)食品的掺兑。

例如:香油掺米汤、食醋掺游离矿酸、啤酒和白酒兑水、牛乳兑水等。

⑵ 混入:在固体食品中掺入一定数量外观类似的非同种物质,或虽种类相同但掺入食品质量低劣的物质称作混入。

例如:面粉中混入石粉、藕粉中混入薯粉、味精中混入食盐、糯米粉中混入大米粉等。

⑶ 抽取:从食品中提取出部分营养成分后仍冒充成分完整,在市场进行销售的做法称为抽取。

例如:小麦粉提取出面筋后,其余物质还充当小麦粉销售或掺入正常小麦粉中出售;从牛乳中提取出脂肪后,剩余部分制成乳粉,仍以全脂乳粉在市场出售。

⑷ 假冒:采取好的、漂亮的精制包装或夸大的标签说明与内装食品的种类、品质、营养成分名不副实的做法称作假冒。

例如:假乳粉、假藕粉、假香油、假麦乳精、假糯米粉等。

⑸ 粉饰:以色素(或颜料)、香料及其他严禁使用的添加剂对质量低劣的或所含营养成分低的食品进行调味、调色处理后,充当正常食品出售,以此来掩盖低劣的产品质量的做法称为粉饰。

例如:糕点加非食用色素、糖精等;将过期霉变的糕点下脚料粉碎后制作饼馅;将酸败的挂面断头、下脚料浸泡、粉碎后,与原料混合,再次制作成挂面出售。

△三、食品掺伪的规律性的特点?⑴ 利用市场价格差是食品掺伪的基本规律特点;⑵ 将食品进行伪装、粉饰是食品掺伪的第二规律特点;⑶ 食品的保质期一般很短,非法延长食品保质期是食品掺伪的第三规律特点。

四、影响肉品腐败变质的因素?⑴ 微生物的种类;⑵ 温度,20~25℃;⑶ 空气;⑷ 酸碱度;⑸ 水分。