缪朴十三点下

- 格式:doc

- 大小:124.00 KB

- 文档页数:9

2021年泰安市东平县实验中学高三语文月考试题及答案解析一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

药砚练建安阳光朗照,河头城浮动飘忽的浓雾渐渐消散。

石钵头赤裸脊背,噔噔踏入石坝码头肉铺摊点,立定,双肩一耸,大块猪肉扇啪嗒一声脆响,平摊在了肉案上。

两个伙计手忙脚乱,将猪肉扇挂上一根铜皮红木大秤。

一个掌挂钩,一个挪秤砣报数:“二百……三十一斤半。

”石钵头斜了他们一眼,操起两把剔骨尖刀,咔咔磨擦,笑骂:“黄疸后生!”墟镇巷道,湿漉漉的,水气淋漓。

此时悠悠然走来一位身穿灰布长衫、手摇折扇的精瘦老人。

他迈着方步在猪肉摊边踱了三二个来回,瞧瞧,点点头,似笑非笑。

石钵头认得此人,是个老童生。

传说是满腹诗书,考到胡子花白,连一个秀才也没捞着。

长衫洗得发白,几块补丁格外刺眼,看着老穷酸装模作样赛百万的架势,石钵头扭头噗地吐出了一口浓痰。

华昌驻足停步,收起折扇,倒转扇柄指点,问:“前蹄,几多钱啊?”石钵头利刀游走剔骨,沙沙响。

“老弟,几多钱?”华昌再问。

石钵头说:“现钱,不赊账。

”华昌说:“你这后生哥啊,好没道理,咋就说俺要赊账呢?”石钵头说:“搞笑嘴!”华昌在衣兜里摸索良久,拍出了一把制钱。

石钵头将制钱收拢、叠好,放在案板前沿,说:“钱你拿走,莫挡俺做生意。

”华昌说:“无怨无仇,做嘛介不卖?”石钵头斫下猪蹄,说:“看好了,可是这副?”华昌点头。

石钵头抓起猪蹄,猛地往后抛入汀江,说:“俺要敬孝龙王爷。

不行么?”华昌拣起制钱,一声不吭地走了。

身后传来阵阵哄笑声。

半个月后,华昌带着几个破蒙童子江岸踏青,歇息于城东风雨亭。

彼时,石钵头正惬意地嚼吃着亭间售卖的糖酥花生。

一扬手,花生壳撒落遍地。

石钵头说:“咦,巧了,今天倒有八副猪蹄,老先生有现钱么?”华昌面无表情,牵着童子匆匆离去。

走不远,就听到石钵头的两个伙计阴阳怪气地高唱一首当地歌谣:“先生教俺一本书,俺教先生打野猪。

野猪逐过河,逐去先生背驼驼……”后来,他们还遇过几次。

繆希雍0明万历年间一天,陈赤石府上,人们脸上愁苦,只有偶尔的呻吟声打破宁静。

原来,督学陈赤石犯了病,大便不出来腹痛,遂滞下纯血。

他请了医生,杭州名医都请了,没效果。

这时大家心里都想到了缪希雍,此时正在苏州。

他会来吗?到夜里时,响起了马蹄声,人们都高兴了。

缪希雍随着仆人来了。

缪希雍电目戟髯。

像侠客一样,一边往里走,一边问患者在哪里?震得墙上掉土。

欲坏墙屋。

一听来了,陈赤石探起身来。

一诊断,表情轻松,不是大病呀,只不过是暑湿内侵而已。

开个方子,于是,开了方。

服下去,一副,滞下就缓解了。

所有人觉得有救了。

可是,缪希雍哪儿去了?公子一边走,一边吟“其术神也”,看到仆人在招手,看到缪希雍睡去多时了。

后来这病只两副药就痊愈了。

这人正是明代医学家缪希雍。

3.缪希雍自幼体弱多病,17岁时瘟疫久治不愈,自己给自己开药,药到病除。

虽然出身官宦之家,却因父亲早逝而家道中落,误入歧途,差点成为街头混混,更为离奇的是,苦读医术十年,却为马上行医出诊,而是云游四方,甚至一度还到北京郊区,兴修水利,4《先醒斋医学广笔记》丁元荐记下缪希雍的医案,写下《先醒斋医学广笔记》的原形。

这是重要著作。

缪希雍诊务时,他认识了一个人,把他介绍给了东林党,此人即丁元荐。

简单介绍一下东林党,东林党是明朝末年以江南士大夫为主的官僚政治集团。

东林人士讽议朝政、评论官吏,他们要求廉正奉公,振兴吏治,开放言路,革除朝野积弊,反对权贵贪纵枉法。

5《神农本草经疏》本书是以注疏《本经》为主的著作。

其特点,正如缪氏在本书自序中说:“据经以疏义,缘义以致用,参互以尽其详,简误以防其失”,是有其独到之处的,直到清代才被医家重视。

这是一部足堪与李时珍《本草纲目》并驱风云的不朽之作6《本草单方》有缪氏“得秘授,悟真诀”的秘方和验方。

是一部有很高临床参考价值的方书。

9外感热病是“关乎死生之大病”。

对于伤寒病的侵犯途径,缪希雍不从皮毛侵入论述,而提出其与瘟疫之邪均从口鼻而入,认为口鼻为肺胃之门户,“手阳明经属大肠,与肺为表里,同开窍于鼻;足阳明经属胃,与脾为表里,同开窍于口,”“凡邪气之入必从口鼻”。

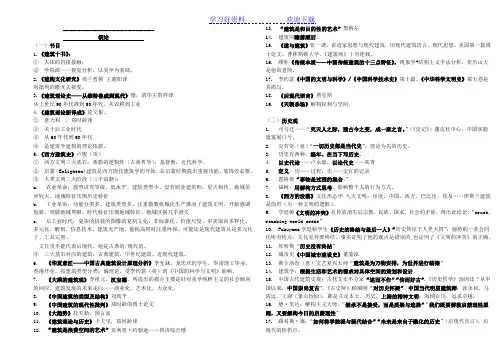

__________________________________概论(一)书目1.《建筑十书》:①人体的直接接触;②学院派——视觉分析,以美学为基础。

2.《建构文化研究》弗兰普顿王骏阳译用批判的眼光去接受。

3.《建筑理论史——从维特鲁威到现代》德,清华王贵祥译从上世纪90年代降到50年代,从农耕到工业4.《建筑理论新译成》论文集。

①意大利,郑时龄译②关于后工业时代③从60年代到90年代④是建筑学建构的理论依据。

5.《西方建筑史》卢梭(英)①西方文明三大基石:希腊的逻辑性(古典哲学),基督教,近代科学。

②启蒙(Enlighten)建筑是西方现代建筑学的开始,在启蒙时期提出重视功能、装饰没必要。

③人类文明三大阶段(三个浪潮):a.农业革命:强烈讲究等级、低水平、建筑类型少、没有职业建筑师、星火相传、地域差异较大、地域特征压倒历史特征b.工业革命:功能分类多、建筑类型多、注重模数机械化生产推动了建筑文明、开始强调创新、突破地域界限、时代特征压倒地域特征、地域区别几乎消失c.后工业时代:复杂的拼装的图像的复制文化、非标准化、价值尺度、审美取向多样化、多元化、解构、信息技术、建筑无产地、能耗高同时注重环保、可能还是现代建筑只是多元化了、工具完善。

文丘里不能代表后现代,他是古典的/现代的。

④三大基石对应的建筑:古典建筑、中世纪建筑、近现代建筑。

6.《华夏意匠——中国古典建筑设计原理分析》李允鉌,龙忠庆的学生,华南理工毕业,XX开业。

按建筑类型分类,偏理论。

受李约瑟(英)的《中国的科学与文明》影响。

7.《大乘的建筑观》李祖元,汉宝德,所提出的观点主要是针对美学纯粹主义的社会倾向的回应。

建筑发展的未来走向——商业化、艺术化、大众化。

8.《中国建筑的类型与结构》刘致平9.《中国建筑的现代性批判》郑时龄的博士论文10.《大趋势》托夫勒,预言家11.《建筑理论与历史》卡夫里,郑时龄译12.“建筑是浪费空间的艺术”菲利普·约翰逊——同济综合楼13.“建筑是和目的性的艺术”黑格尔14.建筑应瞻前顾后。

《子夜》情节梳理《子夜》主要情节梳理1、吴老太爷之死。

(第一章)老太爷本不愿意到上海,荪甫向来也不坚持,但因为土匪实在太嚣张,而且邻省的共产党红军也有燎原之势,让老太爷高卧家园,委实是不妥当,为了老太爷的安全,也为了表现吴荪甫的孝心,荪甫坚持让吴老太爷进城了。

机械的噪音,耀眼的霓虹,薰人的香气,时髦的男女,都令他神经发疼。

一进吴府大门,这个足不出户的老朽的吴老太爷深受刺激而猝死。

2、吴老太爷的经历。

(第一章)三十年前,吴老太爷还是顶呱呱的“维新党”,那时是满腔子的“革命”思想。

普遍于那时候的父与子的冲突,少年的吴老太爷也是一个主角。

如果不是二十五年前习武骑马跌伤了腿,自从腿伤以后,吴老太爷的英年浩气就好像是整个儿跌丢了,又不幸而渐渐成为半身不遂的毛病,更不幸而接着又死了妻子。

二十五年来,除了《太上感应篇》,他就不曾看过任何书报!二十五年来,他不曾经验过书斋以外的人生!第二代的“父与子的冲突”又在他自己和吴荪甫间不可挽救地发生。

书斋便是他是堡寨,《太上感应篇》便是他的护身法宝,他坚决地拒绝了和儿子妥协,亦有十年之久了。

3、吴老太爷的丧礼那天,赵伯韬和尚仲礼去找吴荪甫和杜竹斋商量什么事?(第二章)多头大户赵伯韬和信托公司的理事长尚仲礼,想合伙组织秘密公司做多头公债。

他们花三十万买通西北军打败仗撤军退三十里,因此极有把握在公债市场上贱买贵卖,从中牟取暴利。

但赵伯韬和尚仲礼的力量不够,没法在两天内调齐四百万现款,因此他们希望杜竹斋和吴荪甫能加入进来。

杜竹斋虽好利,但异常多疑,但赵伯韬很有把握,杜竹斋最终心动了并说服吴一起做多。

4、吴荪甫听莫干丞说工厂女工怠工时“吴荪甫转脸朝莫干丞看了一眼,很威严地发出这样的命令来。

”这里命令的内容是什么?(第二章)要求莫干丞立刻回厂去出布告:因为老太爷故世了,今天下午放假半天,工钱照给。

先把工人散开,免得聚在厂里闹乱子;可是下半天莫干丞等人却不能休息,要分头到工人中间做工夫,打破她们的团结。

缪彤缪彤(1627— 1697),字歌起,号念斋。

祖籍栟茶。

康熙六年(1667)以长洲县(属苏州)学生考中进士,廷试状元。

曾官翰林院修撰、庚戌科会试同考官、翰林院侍讲。

缪彤淡泊仕途,借回家奔丧之名乞长假回到吴县,自此不再复出,他‚淡于宦情,闭门不干事,立三畏书院。

缪彤对地方公益事情亦竭诚关心,如出资修建文庙前的状元坊、文庙的圣殿、县学前的文星阁等。

缪彤著有《双全堂文集》四十一卷,学者尊称他为‚双全先生‛,并被聘为《苏州府志》修撰,康熙曾命江苏巡抚汤斌奏吴中‚以道义自持者‛,缪彤被列为首位。

缪彤擅长诗歌,律诗、绝句兼工,有唐人风格,著名的《清诗别裁集》便收录他的诗6首。

缪彤之祖父缪国维,字四备,明万历二十年(1601 )进士,曾任国子监博士、工部主事,任温州知府时,因脾气耿直得罪巡抚,被削职归里。

其父缪慧隆为国维次子,获赠翰林院撰修。

缪国维之子、缪彤伯父缪慧远,清顺治四年(1647)进士,曾任寿阳知县。

叔伯兄弟缪锦宣,字钧闻,清康熙十二年(1673)进士。

缪彤长子缪曰藻,字子文,康熙五十四年(1715年)中榜眼,父子俱高科,康熙皇帝将此视为大清盛世之征象,特作御制诗嘉奖其父子。

缪曰藻曾官洗马一职。

次子缪曰芑,雍正元年(1723年)中进士,选庶吉士,授翰林院编修《东台县志〃清两代文武职科名》载‚缪彤,栟茶场人,康熙六年(1667年)进士‛。

清修的栟茶《缪氏宗谱》载‚缪懋,字尚勉,行百六六,宋淳祐间避金兵之乱,同弟意自苏州北渡至力乏桥,意之泰州,公之栟茶场,遂家焉。

生卒失考,配王氏,合葬本场缪家堡雷公坝‛、‚国朝康熙六年丁未苏州支十三世孙彤殿试第一,诣场祭墓,土人遂相传为状元坟。

‛栟茶《缪氏宗谱》亦载‚缪彤,字歌期,号念斋,顺治丁酉年顺天举人。

康熙丁未状元,授翰林院修撰,升翰林院侍讲。

生于明天启丁卯(1627年)正月初十日,卒于康熙三十六年丁丑(1697年)二月初二日,寿七十有一。

配顾氏,封宜人,副李氏封孺人,例封宜人,邱氏封孺人,何氏、王氏、范氏、马氏、陈氏合葬于吴县……。

蒋子龙《乔厂长上任记》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!蒋子龙《乔厂长上任记》主要内容简介及赏析【导语】:作者简介 1941年出生于河北省沧县农村。

__________________________________概论(一)书目1.《建筑十书》:①人体的直接接触;②学院派——视觉分析,以美学为基础。

2.《建构文化研究》弗兰普顿王骏阳译用批判的眼光去接受。

3.《建筑理论史——从维特鲁威到现代》德,清华王贵祥译从上世纪90年代降到50年代,从农耕到工业4.《建筑理论新译成》论文集。

①意大利,郑时龄译②关于后工业时代③从60年代到90年代④是建筑学建构的理论依据。

5.《西方建筑史》卢梭(英)①西方文明三大基石:希腊的逻辑性(古典哲学),基督教,近代科学。

②启蒙(Enlighten)建筑是西方现代建筑学的开始,在启蒙时期提出重视功能、装饰没必要。

③人类文明三大阶段(三个浪潮):a.农业革命:强烈讲究等级、低水平、建筑类型少、没有职业建筑师、星火相传、地域差异较大、地域特征压倒历史特征b.工业革命:功能分类多、建筑类型多、注重模数机械化生产推动了建筑文明、开始强调创新、突破地域界限、时代特征压倒地域特征、地域区别几乎消失c.后工业时代:复杂的拼装的图像的复制文化、非标准化、价值尺度、审美取向多样化、多元化、解构、信息技术、建筑无产地、能耗高同时注重环保、可能还是现代建筑只是多元化了、工具完善。

文丘里不能代表后现代,他是古典的/现代的。

④三大基石对应的建筑:古典建筑、中世纪建筑、近现代建筑。

6.《华夏意匠——中国古典建筑设计原理分析》李允鉌,龙忠庆的学生,华南理工毕业,香港开业。

按建筑类型分类,偏理论。

受李约瑟(英)的《中国的科学与文明》影响。

7.《大乘的建筑观》李祖元,汉宝德,所提出的观点主要是针对美学纯粹主义的社会倾向的回应。

建筑发展的未来走向——商业化、艺术化、大众化。

8.《中国建筑的类型及结构》刘致平9.《中国建筑的现代性批判》郑时龄的博士论文10.《大趋势》托夫勒,预言家11.《建筑理论与历史》卡夫里,郑时龄译12.“建筑是浪费空间的艺术”菲利普·约翰逊——同济综合楼13.“建筑是和目的性的艺术”黑格尔14.建筑应瞻前顾后。

冥界十三点传说...冥界的十三点是从晚上十二点之后的临晨一点小珀撰着最新款的超人玩具在房间里看着电视....他的爸爸是个守财奴很有钱对任何人都很吝啬唯独对这个儿子小珀想要什么他都会给...原本是住着小房子的他希望小珀生活的好所以买了大房子虽然心疼钱但是还是儿子比较重要...守财奴每天都不在家不停地工作着他只想赚很多钱但是不知道为什么自己要赚钱总之他离不开钱这天下着雨...小珀自己待在大房子里家里没有请保姆守财奴对小珀说"儿子你要像爸爸一样勇敢即使自己在家也不可以害怕"小珀天真地点点头小珀只有7岁可是父亲却近50岁了...原本小珀已经睡着听到了雨下的很大还不停地打雷近转1点{十三点}的临晨他听到有人按门铃不知道为什么这么大的雨声打雷声他还能听到门铃声他跑着下楼喊着"爸爸回来了吧"想都没想爸爸怎么可能没钥匙...大房子好像没有尽头可是他守财奴爸爸没有安装多少灯黑黑的房子黑黑的楼道小珀不知道摔了多少次可是还是爬起来他想爸爸他希望爸爸偶尔陪陪他当他跑到大门前...心跳突然停顿了一会儿他打开门黑黑的什么也没有一道闪电划下小珀看到一张脸苍白的脸被长头发遮住了半片脸眼睛睁得很大却带着丝丝心疼、嘴角有些略弯流着红红的液体..穿着白色的长褂{很多人会说、这鬼啊、但有人真的见过吗?这只是对死去的女人的怨气的描述}小珀有些许的害怕但不是怕眼前的"人"是被闪电吓到...他从来没看过真正的闪电虽然也没见过类似眼前的"人"当第二道闪电划下的时候小珀抱着头缩了起来眼前的"人"不见了大门开着..小珀在门前躺了一夜............"小珀小珀儿子你怎么在这啊?是不是家里有贼啊?少了什么没啊?"守财奴使劲的摇晃小珀...可见他在乎的根本不是儿子而是家里的东西可他为什么还对儿子那么好呢?、小珀慢慢眯开眼"爸爸你回来了啊"守财奴继续说"昨晚发生什么事家里是不是来贼了少了什么没?"小珀无力地说"什么是贼啊?"是啊..他没让小珀上过学他一年没有几天陪小珀小珀怎么会知道什么是贼而自己的东西又是不可以给别人的呢?他放下小珀赶紧自己去检查少了什么没...整个对话过程没有问一句小珀有没有受伤之类的话.....守财奴高兴地坐着傻笑自言自语说"还好我的宝贝都没有少"他也没想小珀为什么会开门为什么会在门口睡着他只是换了锁把锁抬高了抬到小珀碰不到的地方...这次守财奴要出远门去出差他还是没有请保姆只是在冰箱里放了很多吃的给小珀买了很多零食面包....他走的时候说"儿子不管谁按门铃都不要开门知道吗?"小珀面无表情没有回答也没有意见守财奴走了他一点也没察觉小珀的脸渐渐地苍白...12点50分、小珀一天没吃东西却不觉得饿他没有看电视也没有玩玩具只是呆呆地坐着好像在等待着什么、、十三点门铃响了小珀快速地跑下楼一次都没有摔倒跑到了大门前---看着门锁..心里只想把门打开不知不觉中小珀的身体飘了起来到了门锁的高度他打开了大门又慢慢地被放在地上...门、、慢慢地打开是她那个"人"冲进来抱住了小珀...他们在大房子里捉迷藏玩游戏都很高兴但是两个脸上都没有笑容、就这样、每天都这样小珀都在等待那个"人"来陪他玩而每天的十三点门铃都准时地响起了、、小珀从来没害怕过她的样子只知道跟她玩很开心、、一次玩着小珀不小心撞到镜子前的栏杆上嘴角流下了滴滴血那个"人"快速地跑过来抱住他好像哭了却看不到表情只知道她很心疼小珀...此时昏暗的天又突然划下一道闪电两"人"同时把脸转到镜子上他们是那么的相像、、对视着笑了咧开嘴笑了她把小珀抱上了床上她说话了可是嘴没有你张开没有表情"小珀叫我一声妈妈好吗?""妈妈是什么东西啊?妈妈好玩吗?"小珀还是那么天真地说、只是他的嘴、、也没有张开没有表情她说"你觉得我好玩吗你喜欢跟我在一起吗?""我喜欢、妈妈"她把小珀抱的更紧了、、、两星期过去了冰箱的面包零食什么都没有减少可是小珀却不饿他也没问过"妈妈"要不要吃点什么守财奴今天回来了是14点他听到小珀在跟什么人说话似得打开门却什么都看不到、、他找遍了整个房子也没看到小珀、、他看到零食面包什么都没少觉得不对劲大门没有打开过的迹象他狠下心花钱请了个道士来探个究竟通常道士都只会装神弄鬼这个道士也不例外、、他拿来狗血洒满了整个房子却完全不起作用只是小珀看到了很害怕是那个"女人"自己现身出来"你还想伤害我的孩子吗?当初你说会好好照顾小珀我才放过你的现在我不会再原谅你了"话题转移、、在小珀的妈妈怀着小珀的时候守财奴出门挣钱她要生的时候家里没有人在而且因为他吝啬脾气不好没人跟她说过话她没有一个要好的邻居当他回到家的时候她躺在血泊中刚出世的小珀哇哇的哭着、、他害怕所以抱着她请求她原谅她只说"你好好照顾我们的孩子"然后她就去了、、他害怕她回来找她所以一直疼小珀可是他根本不知道什么叫疼爱他只认为给小珀好吃的好玩的就是疼他...他死了脸上没有恐惧只是些许的后悔我想、、应该是后悔钱没赚够吧"小珀跟妈妈走吧跟妈妈永远在一起好吗?"小珀看着死去的爸爸又看着"妈妈"点点头这时候{闫迪}出现了他应该是管理生死的吧"你不可以带走小珀他属于这个世界而且你要跟我走你必须投胎不可以在这徘徊"她知道自己不是闫迪的对手"那给我一天我带他去一个地方好吗?"闫迪答应了她要她在明天晚上的十三点回来她附体在守财奴的身上天已经亮了她拉着小珀去游乐园带他去玩了很多地方最后、、带他去了孤儿院已经是傍晚了...小珀哭着抱着她不要她离开她还是走了她说"孩子好好在这里学东西跟朋友们玩你该学会长大妈妈走了哦"孤儿院的院长奇怪了"明明是男的为什么说他是妈妈啊?"{因为她用着守财奴的身体所以别人看到的是守财奴}{看到这里请大家听听这首歌吧按下开始请吧}她徘徊在这世界转了又转转了一圈又一圈她真的不想走却不得不走她不停地回来看小珀小珀毕竟是孩子还小跟小朋友玩着玩着就开心了笑了她也笑了表情出来了、、"孩子不管发生了什么事都要记得哦妈妈爱你"小珀好像听见了仰起头对着天空笑了笑的很开心"小珀乖妈妈也要开心哦小珀开心妈妈也开心的对吗?所以妈妈开心小珀也开心哦"十三点她准时回来了守财奴家里跟着闫迪走了她流着泪却很开心她开心小珀也开心、、、、。

廖氏“百分比定律”

佚名

【期刊名称】《今日科苑》

【年(卷),期】2013(000)024

【摘要】某国际投资顾问公司总裁廖总曾有一个非常有效率的假设:如果你会见了10位顾客,只在最后一位顾客处获得了200元的订单,那么,你应该如何看待前9次的失败与拒绝呢?

【总页数】1页(P3-3)

【正文语种】中文

【中图分类】O4

【相关文献】

1.生长的定律——Web

2.0环境下对阮氏第五定律的当代解读 [J], 李波

2.新世纪以来中国图书馆界对阮氏定律的研究及拓展——纪念《图书馆学五定律》发表80周年 [J], 范丽娟

3.朱熹门人廖俣家世生平考——以新见诸暨出土廖氏家族圹志为中心 [J], 钱汝平

4.吾们从事心理测验所得一部分结果廖氏团体智力测验德氏机械智力测验及学校成绩的互相关系 [J], 陈選善

5.布氏定律的维氏推论维氏公式的布氏近似 [J], 匡兴华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

精确法提要一、牌点计算:AKQJ(4321);支持同伴花色时:缺门5、单张3、双张1。

二、1C开叫条件:16点以上任意牌型,持强两套牌时,点数可略为降低。

三、对1C的第一应叫:1D=0-7点的任意牌型;1H、1S、2C、2D=8点以上,至少5张,如持两个5张或6张花色时,则选择级别较高的一个花色应叫;2H、2S=6张,4-7点,且主要集中在所叫花色中(7张可以J带头);3C、3D、3H、3S=7张,4-7点,且主要集中在所叫花色中(8张可以J带头);1NT=8-10点均型牌、2NT=11-13点均型牌、3NT=14-15点均型牌(有时应叫人16点以上也可以先应叫2NT,以后跳叫);假示弱=8点以上4441牌型的应叫,先叫1D,然后若开叫人再叫刚好是你的单张,则你就跳一副叫NT,对开叫人的其他再叫,你均跳叫你的单张。

四、1C开叫遇对方技术性加倍后的第一应叫:不叫=0-4点;1D、1H、1S、2C=5-8点,5张或以上套;再加倍=9点以上,进局逼叫;1NT=6-8点均型牌;建设性应叫不变。

五、1C开叫遇对方不超过2S争叫后的第一应叫:不叫=0-4点;叫新花色=5-8点,5张不跳叫,6张或更长则跳一副;无将=均型牌,对方花色至少一止,其中在最低水平上叫无将为6-8点,跳一副为9-11点,在对方的1D、1H、1S后跳二副叫成3NT为12-14点;扣叫对方花色=9点以上,两色或三色套牌,对方花色单缺;加倍=技术性不是惩罚性,那么在下一轮叫牌时对开叫人的花色加一副或在同一水平上叫无将为5-8点,无5张以上花色,对方花色无止,如在下一轮时叫自己的一个长套为9点以上。

六、1C开叫及1D应叫后的叫牌七、1C开叫和建设性应叫后的叫牌1、当成局无望时,开叫人即使支持较差也不应当叫牌。

2、开叫人加一副邀叫时,应叫人低限停、高限加进局。

3、开叫人的任何成局再叫都是止叫;4、开叫人叫出的任何新花只要不到局都是实叫且逼叫,开叫人必须:1)对开叫人的花色有3张支持时加一副,2)对开叫人的花色支持差但高限牌力时,在3NT以下扣叫新花,或叫3NT,3)对开叫人的花色支持差,又持低限牌力时再叫自己的原花色。

教你如何用埃罗法预测结果埃罗预测法是一个入门简单的预测法,我个人经验是特别适合找浅盘下的冷门。

至于埃罗法的原理,网上教程很多,这里只说具体的操作法,配合案例说明。

1、埃罗法的核心要素:联赛、6场积分差、返还率A:首先说明,这个方法只适用于联赛,并且最好是进行10轮以后,队伍状态稳定以后采用。

B:6场积分差一定要是同类型比赛,不同类比赛的积分差没有参考意义。

比如说英超经常在,中间穿插足总、联赛杯等。

这些成绩就不能算作6场积分差里。

C:返还率以欧洲初盘的平均返还率为基准。

【补充一点,如果遇到冬歇期这种中间隔断一个月的情况,最好避开。

6场同类比赛一定要保持连续性。

我昨天的荷乙就错了将近一半。

】2、公式。

涉及3个要素,主队取胜几率A,返还率系数B,埃罗盘推算理论欧赔CA=44.8%+(0.53%乘以两队积分差)B=100*返还率C=B/A假设S1队前6轮拿10分,S2队前6轮拿7分,主队积分比客队多3分,欧洲平均返还率为92.58%则C=1.995假设S1队前6轮拿7分,S2队前6轮拿10分,主队积分比客队少3分,欧洲平均返还率不变则C=2.143以上C全部以主队为标准3、亚盘折算。

A、欧洲标盘都有对应的亚盘,比如主胜1.90对应亚盘0.90半球埃罗盘同样遵循这个折算表格。

“高水阻,低水诱。

”这句话个人理解是更适合体现在亚盘中日本联赛一天同时进行的几场比赛,要么大多数都临场降水打出,要不大多数临场升水打出!这种方法对付1.7以上高赔尤其适用,并且升水打出时更正返还率p=1/(1/a+1/b+1/c)如上所说,主队1.995的埃罗欧赔,折算成埃罗亚盘就是0.99半球。

主队2.143的埃罗欧赔,折算成埃罗亚盘就是0.86平半具体的欧赔亚盘转换表网上都有,自己下载一个对照就行。

B、水位区分这个是亚盘基础,但埃罗盘比普通亚盘的要求更严格。

(1)低水区间……………………0.85以下水位超低水………………………0.75以下低水…………………………0.75-0.85(2)中水区间……………………0.86-0.95水位中低水………………………0.86-0.90中水…………………………0.91-0.95中高水………………………0.96-1.00(1.00有时也可视为高水)(3)高水区间……………………1.00-1.20及以上水位高水…………………………1.00-1.08超高水………………………1.08以上4、埃罗盘和亚盘的对应。

传统建筑研究传统的本质(下)——中国传统建筑的十三个特点缪朴[编者按]本文上篇刊登于《建筑师》36期。

7.接合而非转化(图19)中国传统建筑的形式处理中隐藏着这样一条基本原则、当两个本质上不同的部分相遇时,这两个部分通常根据它们的不同本质而被赋予不同的形式和材料,并被肩并肩地排列在一起,保持着各自的特色。

在它们之间存在着一条明确的“接缝”。

而在其它一些建筑体系中,不同的部分经常被加以转化,使其最后统一在一种中性的材料及形式之中。

中国传统建筑的这个特点使它非常接近NORBERG—SCHULZ所描述的“古典建筑”,每个部件都具有一个鲜明的“个性”和清晰可辨的形态。

整个环境呈现着一种冷静明确的逻辑关系,表现出它是由一物加在另一物上面所形成的总和。

⑽这种思想贯穿着整个环境的处理。

本文在“正格与变格并存”,“人工与自然分离”,“室内的两套尺度”等段落中将要讨论这一思想在各个特定领域中的具体表现。

在本节中,我们将着重讨论这一思想在建筑节点上的实例。

如果我们对一幢传统建筑认真地从屋脊看到房脚。

我们会发现许多接缝和对比的关系。

房子的几个主要组成部分都有其各自的材料及形式。

瓦及灰泥构成的屋顶是由曲面构成的。

墙体是以直线为主的木制梁柱及砖墙。

基础是雕凿而成的石料。

门窗上的金属拉手则呈现其特有的锻打而成的复杂形状。

每两个部分相逢时往往处理成两个互相垂直的面,有时甚至还特别扩大其间的接缝。

象柱子与砖墙相接处就有意做出一道沟槽,以强调柱子的圆形与砖墙的平面之不同(从功能上说也有助于木柱的防潮)。

木柱落地时又有凸出的石柱础收头,以明确木柱与地面的关系。

挑出的檐口在墙面上投下一道深深的阴影,显示了这是两个部件的交接。

在绘画中描写的古代建筑还往往将房屋座落在柱子支撑的平台上,从而使房屋与地面之间也呈现一条“接缝”。

与这种将多种形式与材料拼合使用的方法不一样,欧洲的古典建筑把房屋的各个部分统一在一种材料(如大理石)之中。

由于两个部件的色彩、质感及形式都一样,它们之间“接缝”的效果自然被大大削弱了。

以后,即使是这样的“接缝”也逐渐转化为表层的装饰,与内在的构造不再发生关系(图20)。

这样,整个建筑立面给人的印象是用同一种材料塑成的雕塑,而没有不同部件结合构成的感觉。

在伊斯兰建筑中这一点表现得更为突出。

整个建筑实体从头到脚都被包裹在一层薄薄的马赛克之中。

马赛克的图案组合丝毫不反映内在各部件之间的关系。

在中国传统建筑的室内装修上也可以发现这种接合而非转化的思想。

我们看不到象欧洲建筑中那种结构部件与装饰性的雕塑分不清,立体的雕塑又与平面的壁画分不清的效果。

在一个中国的室内环境中,木梁架上的雕刻都是局部的,很少干扰人们对其构造逻辑的认识。

壁画很少用,即使用了也非常强调其平面感及其与建筑各自为政的关系。

传统的装饰经常会同时并用两种不同形式的图案。

如抽象的几何纹及写实的人物山水(图21)。

而两者之间通常总有一条明确的边框。

这种在装饰上接合而非转化的现象我们可以在门心板,门楼砖刻,以及彩画中看到。

中国的传统园林以仿效自然的山水著称。

但是,在自然中经常可以看见的过渡,混和的关系在中国园林中却大大减弱了。

一切都变得那么明确,个体化。

山与平地,陆地与水面,铺砌的与种植的部分之间都有明确的边界。

像水池边的湖石驳岸即是一例,自然界中那种缓缓没入水中的草地很少在中国园林中被模仿(图22)。

有人会说这是因为私家小型园林为了减少维修而不得不采取的做法。

但我们会发现这类做法在大型的皇家或公共园林中也很普遍。

这不能不说是受一种设计思想所指导的吧?确实,这种热衷于保持各个部件的个性,热衷于使部件之间的结构关系明瞭易懂的倾向在其它领域中也有所反映。

中国的传统绘画主要依赖单色线的图形。

这种将现实做某种抽象的技法有利于明确地交代各个部件的不同本质以及部件之间的交接关系。

相形之下,定点透视,单独光源下的阴影,写实的色彩等有助于统一各个部件并强调整体外貌及气氛的技巧却始终没有得到长足的发展。

比如象一些传统的人物画中,人物打恭做揖,伸手入怀索物之类局部关系交代得一清二楚,而整个人物的轮廓却明显地不附合真实的比例。

在山水画中,无论雨雾晴晦,每一重山岚总是能够保持自己的本来面目。

与此相似,中国的传统文学,特别象小 说,戏曲这类可以与西方类似体裁相比的俗文学,也着重于描述故事情节——人物之间的结构关系。

故事中的人物出场之时,往往 都被赋予某个定型的性格,这个性格在故事 中很少发生质的改变。

人物内心的复杂心理 变化常常只是寥寥几笔了事。

似乎是出于同 样的原因,中国传统的小说对场景整体气氛 的描述非常薄弱。

即使有,也往往是各处通 用的套话。

总之,在中国传统的俗文学中,使作品得以有生命力的主要是个性之间的组合关系,人物之间的悲欢离合。

既然我们可以在不止一个领域里看到这种“接合而非转化”的特点,我们或许可以说它与传统中国人心底深处某些更根本的观念有关。

在传统中国人眼里,宇宙中的各种 事物似乎都是由某种至高无上的秩序规定其本质的,人及其社会也不例外。

这种秩序既非神意,亦非科学,而是来自于某种“存在即真理”的附会解释。

花红叶绿,君尊臣卑,都有其道理。

人不能企图依照自己一时的愿望或感情去改变调整这些被规定的本质,他只能尊重它们,并努力使这些“物性”更明显、更直观。

因为这样人就离真理更接近了。

正是基于这样的信念,传统的中国人不那么重视事物在某时某地给人一刹那的整体印象,却执着地追求每个事物不变的“物性”和它们之间结合的法则。

8.正格与变格并存(图23)世界上有些建筑传统在布局上只采用一种构图体系。

如象伊斯兰建筑,统治者处理政事的正殿与宴游用的花园全被统一在一个对称的几何构图中。

为了应付大型环境中常会遇见的基地限制及特殊使用要求,这类单一的构图体系往往都包含有各种曲线及非正交直线以提供变化的可能。

与这些体系不同,中国传统建筑允许两种构图体系——正格与变格同时存在。

所谓正格构图多半由直线正交的形状,如矩形或方形组成。

整个构图是对称的,并有一条可以循序渐进的笔直轴线。

变格构图中则以各种曲线及斜交直线构成的形状为主,单体之的组合自由多变。

本文之所以采用“正格”与“变格”这个名词,是因为变格构图源自正格。

变格一定程度上保存了正格构图的拓朴学特点,象个体之间孰前孰后.孰里孰外,相对接近程度等等。

比如说,在变格构图的典型例子——园林中,我们可以看见四合院的影子。

山林中的寺庙建筑群虽然是由一条左盘右曲的路线组织起来的(图24),每个个体在这条路线上的前后关系却与平原上的标准平面一模一样。

不过,正格中的几何学关系,像具体的角度,尺寸等却被彻底抛弃了,这给予变格构图很大的变化可能,从而成为一种与正格相平行的构图体系。

总的来说,正格构图是中国人理想中的建筑原型。

每当他开始一个建筑工程时,头脑中首先想到的总是正格构图。

只要有可能,无论多大的建筑群都会一丝不苟地按照它来建造。

显然,这样的机会在现实中是不会多的。

这既可能是因为基地有限,更会是因为生活中总有某些活动的本质与这种形式不相适合。

传统的中国人没有设法去用一种正格构图统一全局,而是发展出另一套变格秩序来使理想的原型得以在现实中生根。

有这样几条原则贯穿在正格与变格之间的关系上,它们在不同程度上反映了中国人对本质不同的事物“接合而非转化”的态度。

(1)被社会认为是“主要的”使用者集团或与正格形式“相合”的功能总是占用建筑群中的正格构图部分。

这避免了用一种环境形式去容纳本质不同的使用者及功能。

(2)一个建筑群中的正格与变格部分总是被处理成泾渭分明的两部分。

两者之间没有任何过渡带,通常就象被偶然地搭接在一起似的。

传统住宅中正房与后园之间的关系即是一例。

(3)当一个基地与建筑要求发生矛盾时,总是避免对正格部分的基本构图结构做任何调整转化。

其办法首先是让正格部分尽先占据基地上最大的一片平地。

余下的边角空间则由各种灵活多变的变格部分来使用。

如果这样还是不行的话,常用的手法是对过大的正格部分采用“外科手术”,象切去它的一个角之类。

而不是去调整它的内部结构以换取完整性。

这种“宁为玉碎,不为瓦全”的做法保持了正格部分的个性。

(4)当基地允许时,整个建筑群由正格的构图原则连系在一起。

当基地有限时,仅在各个单体的水平上维持其原有的正格构图。

整个建筑群则换用变格的构图来联系各个单体。

由此在各个单体之间产生的不规则空间也采用变格构图来解决。

这些变格部分不仅利用了这些空间,而且在各个被此不一致的正格单体轴线之间起了衔接缓冲的作用。

我国许多建造在山地上的寺庙建筑群都反映了这个特点。

9.人工与自然分离人不能整天关在房子里,他必须有一片室外活动的场地以接触自然。

但当人造的房屋与室外的自然相接触时,怎样处理两者之间的关系却可以有不同的做法。

欧洲人是将人工的秩序加在房屋周围的一片自然上,从而在房子与自然之间造成一圈既非纯粹人工,又非浑然荒野的过渡常以供人使用。

与这种做法不同,中国人一旦认为这两者有本质上的不同,就倾向于保留两者各自的特性而仅使它们拼接在一间。

这就产生了与人工秩序形成对比,模仿自然的中国园林。

所以,中国园林可以说是“接合而非转化”这一思,想在人工与自然环境关系上的具体表现。

我们经常可以听到一种似是而非的说法:“在中国文化中人与自然融为一体”。

持这种说法的人经常用中国园林做为主要例证。

但如果对此认真加以考察,我们会发现这种“融合”的说法是有问题的。

要搞清这一点,我们首先还是应当回到事物本身。

在模仿自然的中国花园里,我们总是可以看到在模仿的自然与纯粹的人工环境之间存在着一条界线。

在中国传统园林里,种植的部分始终被一条用砖瓦湖石砌成的明确边线所界定(图25)。

草本植物从来不会茂盛到一直生长到房脚下,从而混淆了房屋与绿化地皮之间的界线,象我们在英国的风景式园林中所见。

室外与室内的地坪铺砌截然有别,很少会将室外的材料“延伸”到室内或反之(图26)。

从全局看,一个大宅院中的花园与住宅部分经常呈现出一种拼接的关系,不规则的花园(因往往建造在住宅以外的剩余地皮上)与井井有条的住宅形成两种明显不同的秩序。

两者之间的交通也强调这种突然跳跃的关系。

人们无意中跨过住宅区中某处的一个小门,却突然发现了一个全新的世界。

在中国传统的风景区中,游览者往往只在一条人工铺砌的道路上行动(图27)。

这条道路虽然宽不过一到二米,但俨然是一个非常特别的领域。

它有自己的出口与入口(由牌坊等标志),每隔一定距离或在分叉处又会有小型构筑物或石刻来突出它与周围之不同。

因此,游人虽然眼观山林,身体却永远只活动在这个石板铺砌的领域里。

即使偶而也赤着脚在山间中逆流而行,心中却清楚前面有一个好客的寺庙在等着自己,自然被分成两部分,那个未经前人题咏修整的部分不是风景的一部分,去那里的人被看做是“奇人”。