第10—12课课本要点解析

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

二年级上册语文第十课第十课《木偶奇遇记》是二年级上册语文课本中的一篇课文。

在这篇课文中,讲述了一个木偶的奇遇,以及奇遇背后的故事和深意。

下面我将为大家详细介绍这个故事。

故事发生在一个小村庄里,主人公是一个木偶,他长得非常可爱,头戴一顶小红帽子,身穿一身五颜六色的衣服,可他却无法开口说话。

他的主人是一个木偶师傅,每天都带着他去表演,为人们带来欢乐。

然而,虽然木偶能够跳舞、做鬼脸,但他始终梦想着能够开口说话。

一天,当木偶和木偶师傅正在表演时,一位神秘的老人突然出现在他们面前,老人看着木偶说:“只要你愿意付出努力,我可以让你变成一个会说话的孩子。

”木偶非常高兴,他立刻答应了老人的要求。

老人拿出了一瓶奇怪的水,让木偶用这瓶水洗一洗自己。

木偶照做了,结果确实变成了一个会说话的孩子。

木偶开心极了,他终于能够说话了,可以和别人交流了。

他感激地向老人道谢,可老人却消失了,再也找不到了。

这时,木偶发现自己的身上有了一张新的脸,他变成了一个真正的孩子。

木偶回到了家,告诉了他的主人和其他木偶们发生的事情,大家都非常高兴,纷纷祝贺他。

但是,过了一段时间,木偶却发现自己变得越来越孤独。

他发现自己与其他孩子之间的差距越来越大,他无法像他们一样参加学校的活动,也无法和他们一起玩耍。

他的主人也不再带他去表演了,因为他不再是一个特别的木偶。

木偶感到非常失望和孤独,他后悔了自己当初的选择,他觉得拥有了说话的能力并不一定会带来真正的快乐。

就在这时,他又遇到了那个神秘的老人,老人告诉木偶:“生活并不是只有外表和能力,关键在于内心的美和善良。

”木偶终于明白了,他要用自己的内心去感染别人,用善良和友善来与人相处。

从那以后,木偶变得开朗、勤劳、善良。

他开始主动与邻居们交流、帮助别人,别人也愿意和他成为朋友。

他通过参加学校的活动也结识了许多新朋友,逐渐找到了自己的快乐和价值。

通过这个故事,我们明白了一个道理:外表和能力并不是衡量一个人的全部,内心的美和善良同样重要。

第12课两汉经济的发展和丝绸之路一、知识能力目标1、了解两汉时期经济发展的情况,包括水利兴修与农业生产的进步、手工业及商业发展的主要史实,体会我国古代历史上两汉的盛世状况。

2、了解丝绸之路开通及班超经营西域的史实,认识丝绸之路在中外交流中的作用,掌握识读历史地图的基本技能。

二、教学重点难点教学重点:两汉经济的发展和丝绸之路。

教学难点:理解丝绸之路在中西文化交流中的作用。

三、教材要点解析1、两汉的统治者都非常重视兴修水利、注重发展农业。

汉武帝时,大力兴修各类引水渠,以增加农田的排灌面积。

著名的白渠就是引泾水注入渭水,灌溉了四千多顷农田。

2、当时,黄河经常泛滥,给两岸人民不断带来灾难。

汉武帝曾亲自治理过黄河。

东汉明帝派水利专家王景指挥治理黄河,从此河归故道,两岸的出现的大量淤土大都被开垦为良田。

3、农业的发展,促进了农业生产技术的创新和提高。

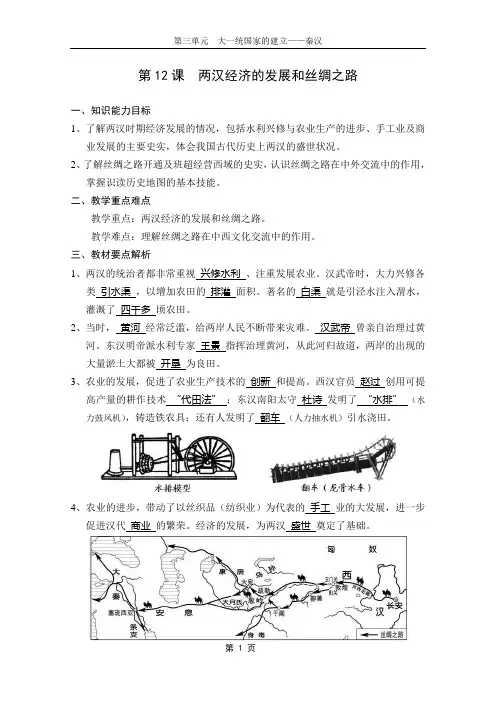

西汉官员赵过创用可提高产量的耕作技术“代田法”;东汉南阳太守杜诗发明了“水排”(水力鼓风机),铸造铁农具;还有人发明了翻车(人力抽水机)引水浇田。

4、农业的进步,带动了以丝织品(纺织业)为代表的手工业的大发展,进一步促进汉代商业的繁荣。

经济的发展,为两汉盛世奠定了基础。

5、汉代丝织品花色品种丰富,行销国内外。

运销中国丝织品的丝绸之路就是由张骞开通的。

葡萄、石榴、胡桃等,就是那时由西域传入中原。

6、西汉设置西域都护后,进一步促进了丝绸之路上交通和贸易的发展。

东汉官员班超管辖治理西域地区达30年,为保护和改善丝绸之路作出了贡献。

7、古代丝绸之路是沟通东西方文化的交通要道,是我国与欧亚各国人民友好往来,发展友谊的桥梁。

8、公元166 年,大秦(古罗马帝国)使者也顺着丝绸之路来到东汉都城洛阳,这是我国和欧洲国家的首次交往。

四、同步练习1、对于黄河的治理,汉朝比较重视的两个皇帝是()A.汉高祖、汉武帝B.汉景帝、汉文帝C.汉武帝、汉明帝D.汉武帝、光武帝2、东汉时期,主持治理黄河的水利专家是()A、王景B.张衡C.杜诗D.郦道元3、水排是一种()A.纺织工具B.冶铁工具C.灌溉工具D.耕种工具4、发明水排的是()A.杜诗B.张衡C.王景D.郦道元5、他是以“大一统”王朝使臣的身份开辟域外交通路线的第一人,经过他的探险,形成了丝绸之路,造福当时、泽及后人。

七年级上册历史第十课笔记以下是七年级上册历史第十课的笔记:第十课:秦末农民大起义一、秦的暴政1. 秦始皇的统治:- 秦始皇统一六国后,实行了一系列的改革和措施,如统一度量衡、文字等,对中国历史产生了深远的影响。

- 但是,他也实施了极端的暴政,如焚书坑儒、修筑万里长城等,导致社会矛盾激化。

2. 秦二世的统治:- 秦二世继位后,更加残暴,加重了人民的负担,导致民不聊生。

二、陈胜、吴广起义1. 起因:公元前 209 年,秦朝廷征发闾左屯戍渔阳,陈胜、吴广为屯长,他们行至大泽乡时,被大雨阻拦,无法按照规定到达渔阳,按照秦朝律法,逾期要被处死。

2. 经过:陈胜、吴广利用“鱼腹丹书”制造舆论,杀死押送他们的秦朝军官,发动起义。

起义军推举陈胜为将军,吴广为都尉,提出“王侯将相宁有种乎”的口号,号召大家起来推翻秦朝的统治。

3. 结果:起义军接连攻克了大泽乡和蕲县,并在陈县建立了张楚政权,陈胜自立为王。

但是,由于秦军的强大和起义军内部的矛盾,起义最终失败。

三、楚汉之争1. 起因:陈胜、吴广起义失败后,项羽和刘邦领导的反秦军队逐渐壮大。

公元前 207 年,项羽在巨鹿之战中以少胜多,消灭了秦军的主力。

2. 经过:刘邦趁机进军咸阳,秦朝统治者向刘邦投降,秦朝灭亡。

之后,刘邦和项羽进行了长达四年的楚汉之争。

3. 结果:刘邦在垓下之战中击败项羽,建立了汉朝。

四、历史意义1. 秦末农民起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,它沉重打击了秦朝的残暴统治,为后来的汉朝奠定了基础。

2. 这次起义也显示了人民群众的力量,推动了中国历史的发展。

六年级语文12课知识点一、阅读理解及写作技巧六年级语文第12课主要涉及了阅读理解和写作技巧的知识点。

通过阅读理解,学生可以加深对文本的理解和把握能力,同时掌握一定的写作技巧可以提高作文表达的准确性和流畅性。

下面将从以下几个方面介绍六年级语文第12课的知识点。

【1】阅读理解的技巧在阅读理解中,学生需要注意以下几点技巧,以帮助他们更好地理解文章的内容。

1.1 读题梳理思路在开始阅读之前,可以先读一遍题目,了解文章的主题和要点。

这样有助于读者在阅读过程中有针对性地捕捉信息,更好地理解文章的意思。

1.2 仔细阅读文章在阅读过程中,要注意仔细阅读每一个单词和句子,理解其含义,并尝试将其与上下文联系起来,找出文章的重点和主旨。

1.3 利用关键词在阅读过程中,可以寻找关键词或关键句,对于关键词可以做标记,帮助记忆和理解。

同时,关键词也可以帮助学生找出问题答案的依据。

【2】写作技巧在作文方面,学生需要掌握一定的写作技巧,以提高作文的表达能力。

下面列举一些常用的写作技巧。

2.1 明确写作目的在写作之前,明确写作的目的是非常重要的。

是想要描述一个人物、一个事物,还是叙述一个事件,或者是叙述一个观点。

明确写作目的有助于我们在写作过程中更有针对性地组织材料。

2.2 合理组织结构在写作时,我们需要注意整篇文章的结构合理性,尽量采用中心论述,层次清晰的结构组织。

可以使用分段和过渡句来使文章内容更加连贯、流畅。

2.3 运用修辞手法运用一些修辞手法,如比喻、夸张、排比等,可以使文章更生动、有趣,并增添一定的感染力。

当然,在运用修辞手法时,需要注意不要过度使用,避免影响文章的准确性和可信度。

2.4 注意语言的规范性和准确性在写作中,要注意使用准确、规范的语言表达。

避免使用错误的词汇、语法和标点符号。

同时,要注意语句的通顺,避免出现长句或过于晦涩的句子。

【3】思维拓展在学习阅读理解和写作技巧的基础上,学生还可以通过下面一些思维拓展来提高语文水平。

语文第十课课堂笔记

主题:古代诗歌的韵律与格律

1.课程概述

本节课我们将学习古代诗歌的韵律和格律,了解古代诗歌的构成要素以及其独特之处。

2.古代诗歌的韵律

音节:古代诗歌重视音节的平仄、长短、轻重等。

平仄:指音节的发音高低。

平声为平,仄声为仄。

平仄结合:古代诗歌通过平仄的变化来构成韵律,使诗句的声音韵律感更强。

3.古代诗歌的格律

古代诗歌的格律有律诗和绝句两种形式。

律诗:每句的字数固定,一般为五言或七言。

绝句:每句的字数不固定,一般为四言。

4.古代诗歌的构成要素

词语:古代诗歌追求简洁明了的表达方式,注重词语的选择和运用。

意象:通过生动的意象来描绘事物,增强作品的艺术感染力。

感情:古代诗歌强调情感的表达和共鸣,通过音律、形象等手法将作者的情感传达给读者。

5.古代诗歌的经典作品

《登鹳雀楼》:唐代王之涣的名篇,描写了壮丽的自然景色和对人生的思考。

《静夜思》:唐代李白的经典之作,以简洁明了的语言表达了寂静夜晚中的孤独和思乡之情。

《春晓》:唐代孟浩然的名篇,以鲜明的意象描绘了早晨的美好景色。

以上是本节课的重点内容,希望同学们能够理解古代诗歌的韵律与格律,并欣赏其中的艺术之美。

一年级上册第十课

1、生字词:

识字:天、地、人、你、我、他。

会写生字:人、天、地、他。

2、重点句子:

人是生活在天地之间的生物。

天地人,你我他,是我们生存的基本要素。

我们应该尊重天地间的每一个生命,和谐相处,共同发展。

3、文章结构:

引言:简述天地人的重要性。

正文:逐一解释天、地、人、你、我、他的含义和作用。

结论:总结全文,强调和谐相处的重要性。

4、中心思想:

这篇文章的中心思想是:我们应当尊重自然,与自然和谐共处,同时也要尊重他人,做到人与人之间的和谐共处。

每个人都有责任保护我们的地球,让天更蓝,地更绿,人更美。

5、个人感悟:

作为一年级的学生,我深刻认识到天地人和你我他的重要性。

我们应该珍惜大自然,保护环境,同时也要学会与他人友好相处。

只有这样,我们的世界才会更加美好。

在未来的日子里,我会努力做到爱护环境,尊重他人,争取成为一个对社会有贡献的人。

6、课后习题答案:

课后习题一:写出天、地、人、你、我、他六个字的拼音。

答案略。

课后习题二:简答“天地人”的含义。

答案略。

课后习题三:论述我们为什么要尊重自然和他人?答案略。

以上是一年级上册第十课的笔记内容,通过这次的学习,我对天地人、你我他有了更深刻的理解和认识,这将对我今后的学习和生活产生深远的影响。

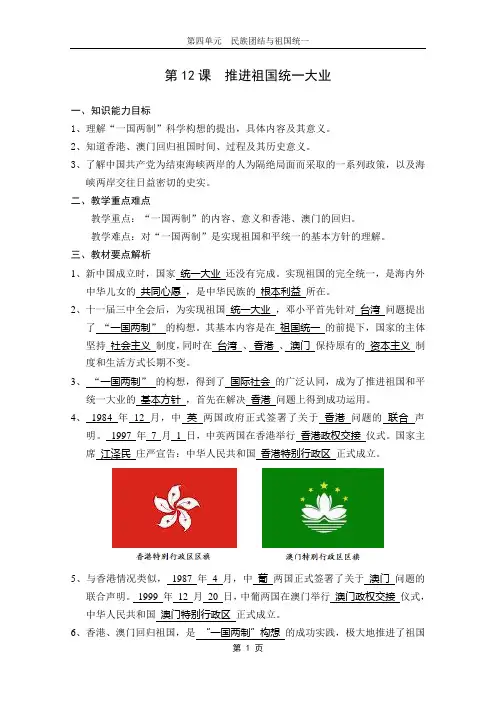

第12课推进祖国统一大业一、知识能力目标1、理解“一国两制”科学构想的提出,具体内容及其意义。

2、知道香港、澳门回归祖国时间、过程及其历史意义。

3、了解中国共产党为结束海峡两岸的人为隔绝局面而采取的一系列政策,以及海峡两岸交往日益密切的史实。

二、教学重点难点教学重点:“一国两制”的内容、意义和香港、澳门的回归。

教学难点:对“一国两制”是实现祖国和平统一的基本方针的理解。

三、教材要点解析1、新中国成立时,国家统一大业还没有完成。

实现祖国的完全统一,是海内外中华儿女的共同心愿,是中华民族的根本利益所在。

2、十一届三中全会后,为实现祖国统一大业,邓小平首先针对台湾问题提出了“一国两制”的构想。

其基本内容是在祖国统一的前提下,国家的主体坚持社会主义制度,同时在台湾、香港、澳门保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变。

3、“一国两制”的构想,得到了国际社会的广泛认同,成为了推进祖国和平统一大业的基本方针,首先在解决香港问题上得到成功运用。

4、1984 年12 月,中英两国政府正式签署了关于香港问题的联合声明。

1997 年7 月 1 日,中英两国在香港举行香港政权交接仪式。

国家主席江泽民庄严宣告:中华人民共和国香港特别行政区正式成立。

5、与香港情况类似,1987 年4 月,中葡两国正式签署了关于澳门问题的联合声明。

1999 年12 月20 日,中葡两国在澳门举行澳门政权交接仪式,中华人民共和国澳门特别行政区正式成立。

6、香港、澳门回归祖国,是“一国两制”构想的成功实践,极大地推进了祖国统一的进程,为解决台湾问题创造了有利条件。

7、改革开放以后,我国形成了“和平统一、一国两制”的对台基本方针,并采取一系列缓和两岸关系的政策和措施,推动了海峡两岸关系的发展。

8、1993 年4 月,大陆海协会会长汪道涵和台湾海基会董事长辜振甫在新加坡举行了会谈。

“汪辜会谈”的圆满成功,标志着海峡两岸关系发展迈出了历史性的重要一步。

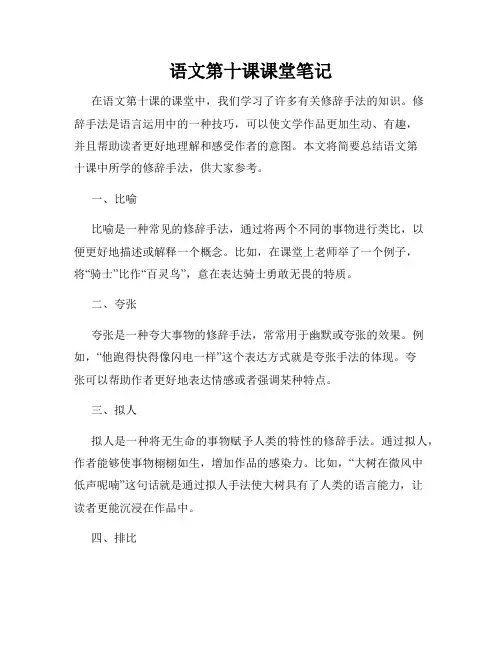

语文第十课课堂笔记在语文第十课的课堂中,我们学习了许多有关修辞手法的知识。

修辞手法是语言运用中的一种技巧,可以使文学作品更加生动、有趣,并且帮助读者更好地理解和感受作者的意图。

本文将简要总结语文第十课中所学的修辞手法,供大家参考。

一、比喻比喻是一种常见的修辞手法,通过将两个不同的事物进行类比,以便更好地描述或解释一个概念。

比如,在课堂上老师举了一个例子,将“骑士”比作“百灵鸟”,意在表达骑士勇敢无畏的特质。

二、夸张夸张是一种夸大事物的修辞手法,常常用于幽默或夸张的效果。

例如,“他跑得快得像闪电一样”这个表达方式就是夸张手法的体现。

夸张可以帮助作者更好地表达情感或者强调某种特点。

三、拟人拟人是一种将无生命的事物赋予人类的特性的修辞手法。

通过拟人,作者能够使事物栩栩如生,增加作品的感染力。

比如,“大树在微风中低声呢喃”这句话就是通过拟人手法使大树具有了人类的语言能力,让读者更能沉浸在作品中。

四、排比排比是一种修辞手法,通过列举一系列具有相同结构、类似语法的词语或短语来强调句子的表达。

例如,“我想要的不是金钱,不是权力,不是名利,我只想要一个简单的幸福。

”这句话中的排比手法通过反复的列举,使表达更加生动有力。

五、反问反问是一种修辞手法,通过提出一系列疑问来强调作者的观点或者加强语气。

例如,“我们难道不应该保护环境吗?”这个反问句通过提问的方式,让读者不禁思考环保的重要性。

六、夸张夸张是一种用夸大的言辞或表达手法来描述事物的修辞手法。

在语文第十课的课堂中,我们学到了夸张这一修辞手法。

通过夸张的表达,可以使文学作品更加生动有趣,并且能够更好地吸引读者的注意力。

七、比较比较是一种通过对两个不同事物进行对比来表达观点的修辞手法。

通过比较,可以更好地理解事物之间的异同,加深读者对作品的理解和感受。

例如,“她的心情像晴天一样明朗”这个比较的表达方式,使读者更能够感受到主人公内心的喜悦。

总结:通过本课的学习,我们了解到了许多修辞手法的运用,如比喻、夸张、拟人、排比、反问等等。

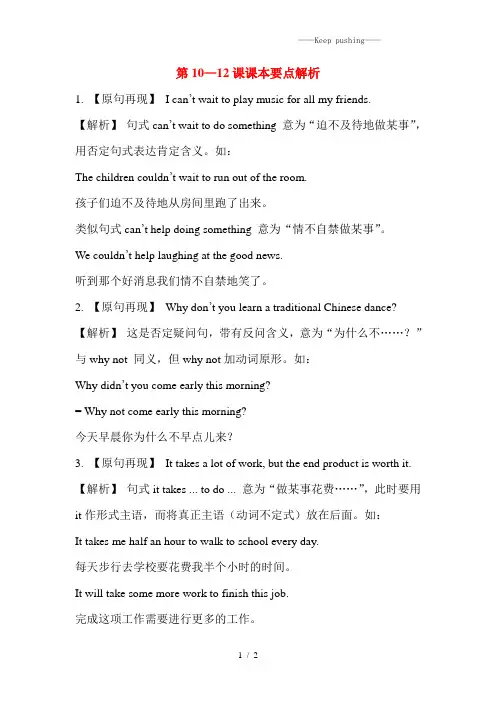

第10—12课课本要点解析1. 【原句再现】I can’t wait to play music for all my friends.【解析】句式can’t wait to do something 意为“迫不及待地做某事”,用否定句式表达肯定含义。

如:The children couldn’t wait to run out of the room.孩子们迫不及待地从房间里跑了出来。

类似句式can’t help doing something 意为“情不自禁做某事”。

We couldn’t help laughing at the good news.听到那个好消息我们情不自禁地笑了。

2. 【原句再现】Why don’t you learn a traditional Chinese dance?【解析】这是否定疑问句,带有反问含义,意为“为什么不……?”与why not 同义,但why not加动词原形。

如:Why didn’t you come early this morning?= Why not come early this morning?今天早晨你为什么不早点儿来?3. 【原句再现】It takes a lot of work, but the end product is worth it. 【解析】句式it takes ... to do ... 意为“做某事花费……”,此时要用it作形式主语,而将真正主语(动词不定式)放在后面。

如:It takes me half an hour to walk to school every day.每天步行去学校要花费我半个小时的时间。

It will take some more work to finish this job.完成这项工作需要进行更多的工作。

4. 【原句再现】Sometimes they eat them for lunch or supper, too.【解析】句中的介词for加上名词或代词后作状语,意为“为了……”。

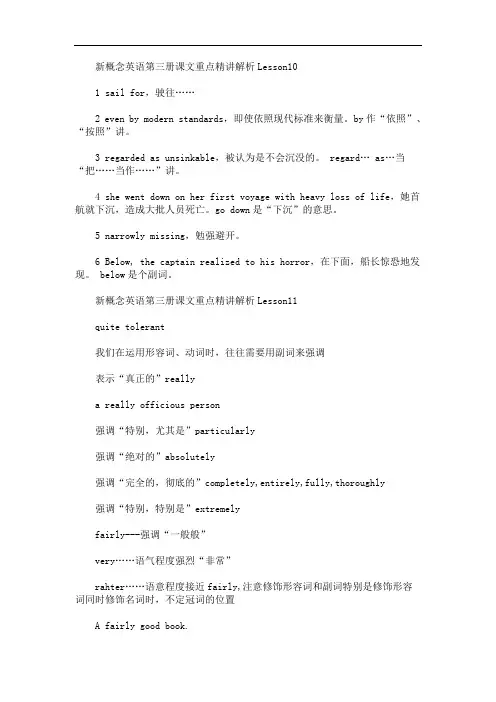

新概念英语第三册课文重点精讲解析Lesson101 sail for,驶往……2 even by modern standards,即使依照现代标准来衡量。

by作“依照”、“按照”讲。

3 regarded as unsinkable,被认为是不会沉没的。

regard… as…当“把……当作……”讲。

4 she went down on her first voyage with heavy loss of life,她首航就下沉,造成大批人员死亡。

go down是“下沉”的意思。

5 narrowly missing,勉强避开。

6 Below, the captain realized to his horror,在下面,船长惊恐地发现。

below是个副词。

新概念英语第三册课文重点精讲解析Lesson11quite tolerant我们在运用形容词、动词时,往往需要用副词来强调表示“真正的”reallya really officious person强调“特别,尤其是”particularly强调“绝对的”absolutely强调“完全的,彻底的”completely,entirely,fully,thoroughly强调“特别,特别是”extremelyfairly---强调“一般般”very……语气程度强烈“非常”rahter……语意程度接近fairly,注意修饰形容词和副词特别是修饰形容词同时修饰名词时,不定冠词的位置A fairly good book.A rather good book/Rather a good bookquite right/wrong/mistaken/sureEven really honest people...a particularly officious young Customs officer...the Green Channel=the Custom Officeare made to feel guiltymake,have,let及感官性动词see,hear,notice,feel 用于主动语态,符合宾语不定式的to符号应该省略,但这种结构改成被动式时,不定式符号必须还原We heard someone come up the stairsSomeone was heard to come up the stairs(on the one hand...)on the other handOn the one hand we could stay and help you,but on the other hand it might be better if you went to help him insteadhiggen in his suitcase过去分词短语作定语,修饰watchesEven if/though he has five hundred golden watches that are hidden in his suitcase.looking me in the eys. 两眼直盯盯的注视着我look sb.in the face,stare sb.in the eys=look directly at sb.Not one of the men dared look him in the eye.Would you mind unlocking this suitcase please?注意:mind后面的动名词形式The Officer went through the case with great care=The Officer examined the case carefullywith great care……强调相当的仔细in a mess: 乱作一团介词in 和名词搭配,表示一种状态秩序井然;in good order身体健康:in good health心境好: in a good mood脾气好:in a good temperlight up:喜气洋洋,容光焕发Masha's face lit up when she saw her old friend.His face lighted up at the small triumph.Tom really lighted up when he saw the new bicycle.light过去式,过去分词:lit,lighted但是如果运用过去分词作定语,表示被动点燃的,要用lighted一支被点燃的雪茄:a lighted cigar点燃的火炬:a lighted stick介词短语---with delight“欣喜若狂地”with和抽象名词搭配,表示内心充满了一种感情自信地:with confidence细心地:with care骄傲地:with pride欣喜若狂地:with delightpounce on :向...猛扑过去,对...大作文章The policeman pounced on the thief.Don't pounce on my mistake.should have和过去分词搭配,表示本应该做某事却没有做,具有谴责性的味道You should have arrived here five minutes earlier.You should have told me about it.本不应该做某事:shouldn't have doneexempt: 免除的,被免除的befromDrinks are not exempt from import duty.as……关系代词,引导非限制性定语从句,他所指代的内容就是主句的整个句子的含义,As we know,the earth is round(众所周知)As Brian pointed out,...(正如...所指出的)正如...所提及的:as sb.mentioned正如我很快得知的:as I soon learned关系代词as和which的区别:as所引导的非限制性定语从句,可用在主句之前。

三上语文第十二课知识点:步步为营的思考在学习语文过程中,我们不仅要掌握知识点,更要培养思考能力。

三上语文第十二课中,我们学习到了步步为营的思考方法。

本文将介绍该思考方法的基本原理和应用,帮助大家更好地理解和运用。

一、步步为营的思考方法是什么?步步为营的思考方法是指在解决问题或者探索事物时,采取逐步深入的思考方式。

它要求我们从整体到局部,从表面到深入,从宏观到微观,逐步推进思考的过程。

这种思考方式有助于我们更全面地了解问题,找到解决问题的有效途径。

二、步步为营的思考方法的基本原理步步为营的思考方法有以下几个基本原理:1. 逐步深入在思考问题时,我们首先要对问题有一个整体的了解,然后逐步深入,从各个角度去分析和思考。

这样可以帮助我们更全面地把握问题的本质和特点。

2. 分析归纳在逐步深入的过程中,我们需要将问题进行分解和归纳。

通过分析问题的各个要素,找出它们之间的关系和规律。

这样可以帮助我们更好地理清思路,找到解决问题的关键点。

3. 思考方法的灵活运用步步为营的思考方法并不是一成不变的,它需要根据具体问题的特点来进行灵活运用。

有时我们需要从整体到局部,有时需要从局部到整体;有时需要从宏观到微观,有时需要从微观到宏观。

我们要根据问题的不同,选择合适的思考方法。

三、步步为营的思考方法的应用步步为营的思考方法可以应用于各个学科的学习和问题解决中,下面以数学和科学为例,介绍它的应用。

1. 数学中的应用在数学学习中,我们常常遇到复杂的问题。

采用步步为营的思考方法,我们可以先对问题进行整体的了解,再逐步深入分析。

例如,解决一个代数方程,我们可以先观察其中的模式和规律,然后逐步推导出解的过程。

这样可以帮助我们更好地理解和掌握解题方法。

2. 科学中的应用在科学研究中,步步为营的思考方法也非常重要。

科学家们在探索未知领域时,往往需要从整体到局部,从宏观到微观逐步推进。

例如,研究一个生物体的结构和功能,我们可以先从整体的解剖开始,再逐步深入研究其各个器官和细胞的结构和功能。

语文二年级下册第十课教学解析本教学解析旨在帮助教师更好地掌握和理解语文二年级下册第十课的内容,以便能够有效地进行教学。

以下是对该课的详细解析。

引言:第十课是语文二年级下册的重要一课,通过故事讲述了孩子们探索和珍爱自然的故事。

教师应通过课堂教学使学生们了解自然、热爱自然,并形成对环境保护的观念。

下面就让我们来逐步解析该课的内容。

一、教学目标1. 知识目标:a. 了解故事的主要情节和故事背景。

b. 掌握课文中的重点词语的理解和运用。

c. 掌握基本的细节理解和推理能力。

2. 能力目标:a. 引导学生通过课文感受自然的美丽和伟大,增强对环保的认识。

b. 培养学生对生态环境的关爱和保护意识。

3. 情感目标:a. 培养学生热爱自然、保护环境的情感。

b. 增强学生的观察力和思考能力。

二、教学重点和难点1. 教学重点:a. 学习和掌握课文的重点词语。

b. 培养学生对环境保护的意识。

2. 教学难点:a. 帮助学生理解故事中的含义,并引导他们思考。

b. 培养学生从故事中体会自然的美丽和伟大。

三、教学过程1. 创设情境:a. 教师以画面或绘本展示美丽自然的图片,引发学生对自然的思考和探索。

2. 导入故事:a. 以朗读的形式展示课文,通过生动的声音和讲述,吸引学生的兴趣。

3. 故事讲解:a. 对课文进行逐段讲解,重点讲解故事背景和情节发展,以帮助学生更好地理解故事。

4. 词语解析:a. 解释课文中的重点词语,帮助学生掌握词语的意思和运用。

b. 利用词语进行一些练习,提高学生对词语的理解和运用能力。

5. 情感培养:a. 通过故事中的情节,引导学生对自然的美丽和伟大的感悟,并与环保意识相联系。

b. 讨论学生平时如何保护环境,培养他们的环保意识。

6. 小结巩固:a. 对本课的要点进行小结和复习,加深学生的记忆和理解。

7. 课后练习:a. 布置合适的作业,巩固学生的学习成果。

四、教学评价1. 学生的参与度和学习效果。

2. 学生对环保和自然的意识和理解程度。

以下是五年级上册语文第12课的笔记:

一、课文内容

本课主要讲述了主人公小英在同学们的帮助下,克服了不敢在众目睽睽下讲话的心理障碍,成功地完成了演讲的故事。

二、重点词语

1.众目睽睽:指大家的眼睛都注视着。

2.胆怯:胆小害怕。

3.尴尬:处境困难或事情棘手,难以解决。

4.嘲笑:用言辞笑话对方。

5.骤然:突然。

6.恍然大悟:形容一下子明白过来。

7.情不自禁:感情激动得不能控制。

三、重点句子

1.小英在全班同学的注视下,终于一摇一晃地走上了讲台。

2.不知为什么,她突然感到双腿抖得厉害。

3.讲完了故事,教室里又响起了热烈的掌声。

4.从掌声里,我们感受到人与人之间需要真诚的理解和鼓励。

四、文章主题

本文通过小英在同学们的帮助下克服心理障碍的故事,告诉我们要真诚地理解他人,给予鼓励和支持,让这个世界变得更加美好。

五、课后思考题

1.你曾经遇到过类似的事情吗?你是如何克服困难、实现目标的?

2.当你看到别人遇到困难时,你会怎么做?你会给予他们怎样的帮助和支持?。

三年级上册语文书第十二课萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

翻译:瑟瑟的秋风,吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意。

江上吹来秋风,使出门在外的客人,不禁思念起自己的家乡。

料想有几个小孩还在兴致勃勃地挑逗蟋蟀呢!(是因为)夜己深了,在篱笆附近,还亮着一盏灯。

以下是三年级上册语文书第十二课《夜书所见》的笔记:课题解读:本课主要讲述了作者在夜晚时所见所感,表达了作者对家乡的思念之情。

重点词语:萧萧:形容风吹梧桐叶发出的声音。

客情:旅客思乡之情。

挑促织:捉蟋蟀。

篱落:篱笆。

句子理解:“萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

”这两句诗描写了作者在夜晚看到梧桐叶被风吹动,感受到秋天的寒意,以及在外漂泊的思乡之情。

“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

”这两句诗描写了作者想象到家中儿童正在挑逗蟋蟀,夜深了还在篱笆旁点灯玩耍。

这表达了作者对家乡和亲人的思念之情。

课文主题:本课主要表达了作者对家乡的思念之情,通过描写夜晚所见所感,透露出作者内心的孤寂和思乡之情。

内容概括:本课讲述了作者在夜晚时分看到秋天的景象和想象到家中儿童玩耍的情景,表达了作者对家乡的思念之情。

写作特点:本课采用了借景抒情的手法,通过描写夜晚的景象来表达作者的思乡之情。

同时,作者也运用了想象的手法,通过想象家中儿童玩耍的情景来表达对家乡的思念之情。

问题与思考:可以思考作者为什么会在夜晚看到梧桐叶被风吹动时感受到秋天的寒意?为什么会在想象到家中儿童玩耍时感受到对家乡的思念之情?拓展与延伸:可以让学生回忆自己在家乡的夜晚所看到和所想到的情景,并尝试用自己的语言来表达出来。

同时,可以让学生了解更多关于思乡情感的文学作品和故事。

六年级下册语文书第十课笔记

本题要求根据六年级下册语文书第十课笔记,写出相关参考内容。

以下为参考内容,文中不得出现链接:

第十课:比喻的妙用

一、内容梗概

本课主要讲述了比喻语的妙用和其与生活的联系。

通过生动鲜活的比喻,可以更好地表达自己的思想和情感,增强表现力和感染力。

同时,比喻语也在生活中扮演着重要的角色,为我们带来了许多美好和隽永的文化艺术。

二、重点词语

1. 比喻:用某一事物来代替另一事物,以便更形象、更深刻地表达思想或情感。

2. 隐喻:相似处不是像,而是隐含的相似性。

3. 明喻:相比较之下,明确地表达了某一事物的特点。

4. 比拟:同样是用某一事物代替另一事物,不同的是比喻是对文章中事物的描绘,而比拟是对文章中思想、性质的描绘。

三、学习体会

通过学习本课,我深刻领会到比喻语的妙用和其在生活中的应

用。

在写作中,通过适当地使用比喻语,可以增强文章的表现力和感染力,让读者更好地理解和接受文章的思想和情感。

同时,通过了解和欣赏比喻语的优美和华丽,也可以提高自己的文学修养和鉴赏能力,感受语言的美妙和无限魅力。

《清贫课堂笔记本》是五年级语文下册的第12课,本课主要讲述了一个贫困农村孩子上学的艰辛和奋发向上的精神。

以下是该课的主要知识点:一、词语解析1.清贫:指生活简朴,贫苦。

2.碎石:指碎成小块的石头。

3.掏摸:指摸索;摸寻。

4.渠道:引水或排水的沟渠。

5.草坡:坡面覆盖草本植物。

6.岭:山脉。

7.口吃:说话时发音不流利。

8.靶子:练习射击时供人射击的目标。

9.偷偷摸摸:隐藏行踪,胆怯地行动。

10.垫助:帮助贫困家庭的孩子完成学业。

11.伤感:伤心凄凉的感情。

二、文言文阅读本课中还有一篇关于“苏先生助学”的文言文阅读。

值得我们重点学习的句子有:1.“方今之世,市井鲜见新意。

东家归而西家加,诺承不敢宁。

吾有室巷之悥,要以分饷闇窟。

敛手而观之,于己何有?”(意思是当今社会,大部分人都只顾自家,不主动帮助别人。

我看着身边的困苦,有责任去扶助他们。

)2.“儿童之味宜爽辣,儒者则小言为重。

惟使童心存,诗书望前程。

”(意思是孩子们适合玩耍,学者们则爱讲大道理。

但我要让孩子们保持儿时的活泼好奇心,拼搏前程。

)三、课文解读课文讲述了孩子鸦鸦在一个贫穷的农村里上学的经历。

每天他要爬坡、蹚水、踏板等等来回走20里路去上学。

虽然路上艰辛,但是他依然坚持坚韧的精神。

他喜欢课堂上的每一分钟,用一个小本子记录下每一节课的知识点。

他积极向上的精神感染了老师和同学们。

最后,苏先生了解到鸦鸦的艰辛情况后,帮助他完成了学业,自己也成了清贫的孩子们的老师。

四、人物形象1.鸦鸦:一个贫困农村的孩子,生活艰辛,但坚持努力学习,用笔记本记录学到的知识点。

2.苏先生:一个懂得关心他人的进步教育者,他了解到鸦鸦的困苦后,积极帮助他完成学业。

五、思想感悟本课主要表达了清贫的孩子也能通过自己的努力获得知识、实现自己的梦想。

同时,也表达了对社会关爱弱势群体的呼吁,通过教育改变他们的命运。

这种积极向上的精神值得我们学习。

六、写作要点1.本课描写了贫困农村孩子鸦鸦上学的艰辛和他坚持学习的精神。

第10—12课课本要点解析

1. 【原句再现】I can’t wait to play music for all my friends.

【解析】句式can’t wait to do something 意为“迫不及待地做某事”,用否定句式表达肯定含义。

如:

The children couldn’t wait to run out of the room.

孩子们迫不及待地从房间里跑了出来。

类似句式can’t help doing something 意为“情不自禁做某事”。

We couldn’t help laughing at the good news.

听到那个好消息我们情不自禁地笑了。

2. 【原句再现】Why don’t you learn a traditional Chinese dance?

【解析】这是否定疑问句,带有反问含义,意为“为什么不……?”与why not 同义,但why not加动词原形。

如:

Why didn’t you come early this morning?

= Why not come early this morning?

今天早晨你为什么不早点儿来?

3. 【原句再现】It takes a lot of work, but the end product is worth it. 【解析】句式it takes ... to do ... 意为“做某事花费……”,此时要用it作形式主语,而将真正主语(动词不定式)放在后面。

如:

It takes me half an hour to walk to school every day.

每天步行去学校要花费我半个小时的时间。

It will take some more work to finish this job.

完成这项工作需要进行更多的工作。

4. 【原句再现】Sometimes they eat them for lunch or supper, too.

【解析】句中的介词for加上名词或代词后作状语,意为“为了……”。

如:

They went to London for their holiday.

他们去伦敦度假了。

5. 【原句再现】I saw and experienced a lot on the trip.

【解析】句中的a lot作副词用,用在动词saw 和experienced 后作状语,意为“很多”。

如:

We learned a lot on the farm. What about you?

我们在农场上学到很多。

你呢?。