延长油田石油地质特征(200712020119)-勘探0704

- 格式:doc

- 大小:143.00 KB

- 文档页数:6

石油地质研究中的特征与规律浅析石油地质研究一直是石油行业发展不可或缺的重要组成部分。

通过对地质特征和规律的深入研究,可以更好地指导石油勘探和开发工作,提高石油勘探的成功率和开采效率。

本文将从地质特征和规律两个方面对石油地质研究进行浅析,以期为相关领域的研究和实践工作提供参考和借鉴。

一、地质特征1. 地层构造特征地层构造对于石油储藏的形成与分布具有十分重要的影响。

在地层构造上,常见的构造类型包括隆起、坳陷和断裂带等。

隆起地层通常是石油的聚集区,因为地层的隆起会导致石油在地下的聚集。

坳陷地层则是石油的富集区,因为坳陷地层通常具有较好的储集条件。

而断裂带则可能是石油运移通道,帮助石油从富集区向聚集区运移。

2. 沉积岩特征沉积岩的类型和分布状况是石油地质研究中的重要内容之一。

沉积岩类型一般包括砂岩、页岩、泥岩等,它们的不同性质直接影响了石油的运移和保存。

在地质构造过程中,不同类型的沉积岩会形成不同的地层构造,进而影响石油的分布和聚集。

3. 地球化学特征地球化学特征是石油地质研究中的另一个重要方面。

通过对地下水、地震波、气体和岩石等地球化学特征的研究,可以得到很多有关石油形成与分布的信息。

地下水中的溶解物质、气体中的组成以及岩石中的有机质含量等都可以为石油勘探提供重要线索。

二、地质规律1. 地层差别对石油分布的影响地层差别是指地下不同层次的地质构造和性质。

在石油地质研究中,地层差别对石油的分布和富集具有非常重要的影响。

地层差别不仅影响石油的运移和储藏,还可能对石油的成分和性质产生影响。

2. 地质历史对石油形成的影响地质历史是指地球演化的过程,它对石油形成具有深远的影响。

在地质历史长河中,地壳变动、岩石形成、生物演化等一系列地质事件都可能对石油的形成和聚集产生影响。

通过对地质历史的研究,可以更好地理解石油的形成规律和分布规律。

3. 地质构造对石油勘探开发的影响地质构造对石油勘探开发具有决定性的影响。

在地质构造复杂的地区,石油的分布和储量往往难以准确判断,石油开发的难度也相应增加。

延长油田枣园探区延长组长 6油气运聚及富集规律摘要:为加快枣园探区勘探开发的目的,针对本区长6油气来源和聚集规律不明确的问题,运用多种烃源岩和储层实验分析的方法,得到本区长7为主要优质烃源岩,运移动力主要是剩余压力,运移通道主要为砂体及微裂缝,输导体系主要为砂体型疏导通道,成藏控制因素主要为油源、储层物性以及隔层及长4+5盖层的成果认识,为加快本区勘探开发提供了很好的借鉴意义。

关键词:烃源岩评价;油气运聚;成藏组合;成藏主控因素1、引言枣园探区处于伊陕斜坡有利构造带上。

试油发现在长4+5、长6、长8有油气产量,目前出油点分散,未形成储量规模,潜在储量较丰富,有必要对油气运移动力,油气富集规律进行详细研究。

2、延长组油气运移的动力分析鄂尔多斯盆地中生界油气经研究,认为都来源于该层系长7湖相烃源岩,优质的烃源岩主要分布在盆地中部偏南,成条带状北东-南西向展布[1]。

盆地的构造运动主要是整体的升降,内部少见断层,油气运移的主要动力是浮力和异常压力,油气二次运移的动力较弱,一般就近成藏。

本文以中生界延长组已有的勘探资料为基础,从油气的初次运移和二次运移的动力入手,探讨本区油气成藏的主要部位和油气运移的临界条件。

2.1、浮力在油气运移中的作用油气初次运移的浮力是油(气)和水的密度不同造成的,密度差越大,浮力越大。

油(气)在地层中受到浮力的作用是永远存在的,由于油比水密度小,因此浮力是向上的。

如果油气的运移方向是向上的,则浮力可以推动油气向上运移,反之油气运移的方向是向下的,则浮力是油气运移的阻力[2]。

本区主要的油源是来之下部的长7烃源岩,油气运移的方向是向上的,浮力是油气运移的非常重要的动力。

2.2、剩余压力分析及定量计算根据大量的文献调研发现,很多学者认为鄂尔多斯延长组下部地层存在剩余压力,且此剩余压力是油气进行二次运移的非常重要的动力。

异常高压的成因在已知文献中研究较多。

专家学者们公认异常高压泥岩的孔隙与同深度泥岩孔隙相比要好。

关于对延长油田油气勘探的研究【摘要】随着经济社会的快速发展,各行各业和人民的生活都有油气资源有着非常大的需求,我国的油气在供给上始终存在缺口,对油气资源的勘探开发是解决问题的关键。

延长油田位于陕西境内,是我国大陆最早发现和勘探开发的油气田,经过多年的勘探开发,传统的勘探技术已经不能适应现代油气田的开发需要,所以用现代科技新方法对延长油气田的勘探是大势所趋,本文对几种重大技术勘探方法进行了介绍,旨在为延长油田气田的勘探做出新的指导方向,为延长油田的开发做出贡献。

【关键词】延长油气田勘探技术问题研究随着社会对油气资源的需求不断增大,以及我国油气资源供给的不足,对油田的进一步勘探开发已经成为迫切的任务。

对于延长油田这样已经经过百年开发的油田需要应用新的现代勘探技术手段对其进行深层次的勘探开发,近年来我国在油气勘探技术方面取得了许多的成果,具有显著地效果和作用。

延长油田具有很多油田共同的特点,开发难度不断增大,地表情况和地质结构也有变化,变得越来越复杂以及岩性等方面的问题都加大了勘探开发的难度,传统的勘探技术已经不能解决这些问题,所以本文主要对一些重大的勘探技术进行了介绍,同时提出了未来油气勘探所面临的问题,希望这些问题能够引起研究的重视,并得到最终的解决。

1 油气勘探的重大理论技术成果近年来油气勘探理论研究正在如火如荼的展开并已经形成了一些完善的技术成果,正在油气田的勘探中应用,延长油田的勘探也在进一步发展,这些新技术的推广应用对其油气资源勘探开发提供了重大技术支持。

本文主要介绍以下几种勘探技术成果:1.1 岩性地层油气地质勘探技术根据实践所得数据来看,岩性地层油气勘探所得油气储量占的比例最大,近年来,这一技术得到了进一步的发展和完善。

在勘探的地质条件和类型上也有较大突破,例如大型三角洲地区以及盆湖中心地区等都成为岩性地层油气地质勘探技术的勘探对象。

在油气资源的分布勘探上,以及在这一技术的相关配套工艺技术研究上,例如储层预测和烃类检测技术、低渗透油层识别技术等方面也都有了新的进步和发展。

浅谈延长油田的地质特性摘要:延长组长6油层组是延长石油油田的勘查目的油层,主要石油地质特点为:沉积微相控制储层岩性;成岩作用的控制物性,以及缺乏局部构造等。

本文基于储层沉积相研究,对研究区域的储层砂体的岩石特征与成岩作用以及孔隙结构特点进行探讨。

关键词:延长油田;地质特征;岩性油藏延长油田是我国开发较早的大型油田之一,从开发到现在已经有将近一百年的历史,随着地质探测技术飞速发展以及探油技术的进步,油田勘测开发速度也随之大幅度的增长,并进入历史发展新阶段,原油产量逐年走高,时至2003年,年产能量突破250万吨.一、延长油田的地质条件延长油田坐落在内蒙古鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部,该盆地在三叠纪晚期是大陆型湖泊,晚三叠纪中早期是该湖泊发育最盛时期,并沉积了大量的油页岩,并成为了该盆地内的主要生油岩质,为中生界石油形成与储存提供了良好的条件,再晚三叠纪中晚期时,湖泊面积不断缩小湖泊外围逐渐变为河流与三角洲交界沉积,东北部斜坡上的分布形式以河控三角洲为主体。

平面上想带分布十分明显,由东北向西南方向依次表现为冲积平原;三角洲平原;三角洲前缘;前三角洲相与半深湖泊。

三角洲平原与前缘相带内砂的同时发育为油气储藏提供了必然条件。

二、延长油田的储存岩层特征本区域的储藏层为上三叠统延长组灰黑色细粒长石砂岩为主,主要为中细粒,中粒等,长6岩层主要具备以下几点特征:1、矿物成熟度较低。

砂岩矿物的主要成分及比例有:长石,其平均比例为44%-56%,石英22%-27%,岩屑7.0%-9.0%,黑云母5.4% 。

岩屑主要为变质岩石,火成岩石以及微量的沉积岩组成。

砂岩中重矿物质含量为0.8%,其中成分十分复杂,既有稳定性较差的磷灰石、榍石、绿帘石又有稳定性较强的锆石、石榴子石等等。

缝隙填充物质以自生矿物为主要组成部分,品均含量在8.5%左右。

2、结构成熟度较高。

砂岩颗粒是比较均一的细颗粒,其分选性质量良好,主要粒级的比例在80%以上,平均直径在0.2到0.25毫米之间,极少数粒径能够得到0.3毫米,主要形状为次棱状,从而形成了稳定的沉积环境。

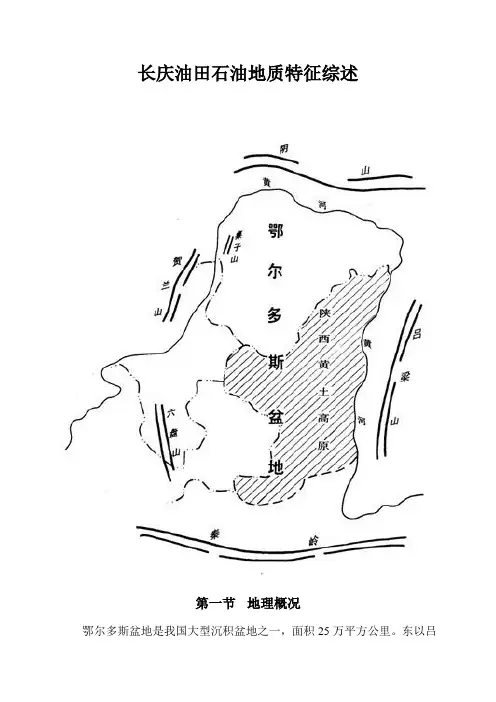

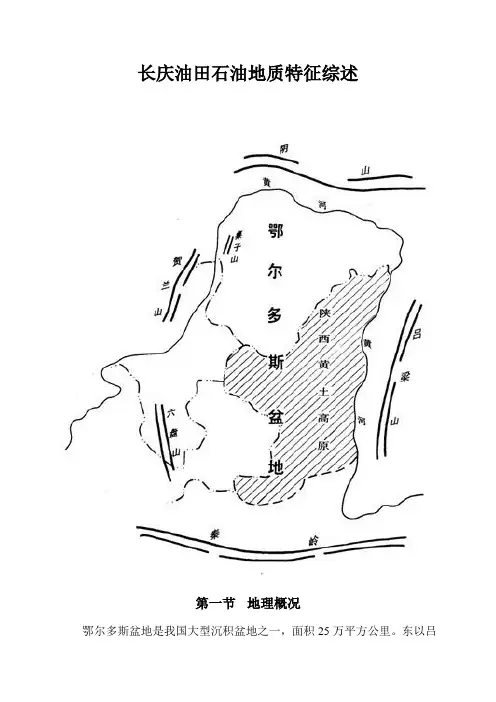

长庆油田石油地质特征综述第一节地理概况鄂尔多斯盆地是我国大型沉积盆地之一,面积25万平方公里。

东以吕梁山,南以金华山、嵯峨山、五峰山、岐山,西以桌子山、牛首山、罗山,北以黄河断裂为界,轮廓呈矩形。

跨陕、甘、宁、蒙、晋五省区。

是一个古生代地台及台缘坳陷与中新生代台内坳陷叠合的克拉通盆地,已知沉积岩累计厚度5~18公里。

盆地周边断续被山系包围,山脉海拔一般在2000米左右.盆地内部相对较低,一般海拔800~l400米。

大致以长城为界,北部为干旱沙漠草原区。

库布齐沙漠等。

南部为半干旱黄土高原区,黄上广布,地形复杂。

盆地外围临近三大冲积平原,即贺兰山以东的银川平原,狼山一大青山以南的黄河河套平原,秦岭以北的关中平原,地形平坦,交通便利,物产丰富,为本区油气勘探的发展提供了有利条件。

盆地的西北、北、东三面为黄河环绕,盆地内的水系均属黄河水系.泾河.环江.葫芦河、洛河、延河、清涧河、无定河、秃尾河、窟野河等自北西流向东南,汇人黄河.清水河、苦水河、都思兔河白东南流向西北,汇人黄河。

沙漠平原区多为间歇河,大都注人沙漠湖泊或盐沼地。

地面河流常流量不大,旱季常干涸无水,且水质不佳,但地下水资源丰富。

第四系、白垩系均有含水砂层,可获高产淡水,除满足油田工业及生活用水外,部分还支援了农业。

第二节地层鄂尔多斯盆地内沉积盖层有中上元古界、下元古界的海相碳酸盐岩层、上古生界——中生界的滨海相、海陆过渡相及陆相碎屑岩层。

新生界尽在局部地区分布。

(一) 中上元古界—下古生界一、中元古界长城系及蓟县系1.长城系长城系为陆相、滨海相沉积。

西部贺兰山一带称黄旗口组,底部为灰白、浅紫、粉红色石英岩状砂岩夹杂色板岩(贺兰石),与太古界桑干群呈不整合接触,厚150米;上部为灰、灰黑色粉砂质板岩、硅质板岩、灰色燧石条带云质灰岩夹石英砂岩,厚13~200米。

2.蓟县系蓟县系为盆地内第一次海侵所沉积的地层。

在贺兰山至青龙山一带称王全口组,主要为灰、棕红色白云岩、颗粒白云岩、藻白云岩、叠层石白云岩及泥质白云岩,含燧石团夹少许砂岩及页岩。

鄂尔多斯盆地三叠系延长组油田成藏地质特征及油藏类型摘要:盆地的地势特点为其带来了藏油可能性,其中鄂尔多斯盆地在勘查结果中具有较好的前景,拥有较高的勘探价值。

本文总结了鄂尔多斯盆地在沉积相、储油层以及烃源岩等角度的表现特征,并根据该地区中生界延长组多年的结果,分析了其油藏的分布特点,然后总结了藏油种类,最后根据结果分析了油田形成的特点及主要因素,旨在为该地区的藏油勘查和开采提供借鉴,并促进我国能源事业的发展。

关键词:鄂尔多斯盆地;三叠系;延长组;地质特征;油藏类型引言:鄂尔多斯盆地是由典型的三角洲沉积体系形成的沉积盆地,一共有两个较大的物源,分别是东北方向和西南方向。

在盆地的形成过程中,因为沉积、成岩以及地质构造等相互作用,逐渐形成了丰富的油藏,并且在沉积旋回的过程中,体现出了湖盆的发展过程,不同的特征反映了不同的发展时期,一共有10个油层组。

长9、长4和5、长7是湖侵期,逐渐形成了丰富的烃源岩。

而长8、长6和长3则是主要的岸进时期,形成了大量的三角洲群,并且因为大量的前缘砂体为大型油田的成型奠定了基础。

1 沉积体系形成优秀藏地在晚三叠时期,鄂尔多斯地区的基底逐渐向下,在弯曲和下沉的过程中就逐渐形成了胡泊,而且在下沉过程中,西部的速度明显要比东部的快,于是出现了向西部方向倾斜的现象,东北和西南两个地区则是主要的沉降源地,因此在地质发展过程中形成了对应方向的两大体系。

1.1扇三角洲该类型的三角洲主要存在西部的边缘地区,具有以下的两个特点,一是上文提到的下沉速度较快,二是距离源区地理位置较近,比较容易出现近岸堆积。

在长10期,该地区盆地的下降与整体下降速度较慢导致床底的表现特点极为不对称。

到了长9期,则因为西南地区的下沉,出现了扇三角洲。

在长8期,则来到了岸进期,出现了大量的三角洲群,在该地区分布着较多正向的粒级递变。

在勘察结果中,湖心出现了一些植物或瓣鳃类的痕迹,这是因为在水道沉积中,出现了反回旋。

长庆油田石油地质特征综述第一节地理概况鄂尔多斯盆地是我国大型沉积盆地之一,面积25万平方公里。

东以吕梁山,南以金华山、嵯峨山、五峰山、岐山,西以桌子山、牛首山、罗山,北以黄河断裂为界,轮廓呈矩形。

跨陕、甘、宁、蒙、晋五省区。

是一个古生代地台及台缘坳陷与中新生代台内坳陷叠合的克拉通盆地,已知沉积岩累计厚度5~18公里。

盆地周边断续被山系包围,山脉海拔一般在2000米左右.盆地内部相对较低,一般海拔800~l400米。

大致以长城为界,北部为干旱沙漠草原区。

库布齐沙漠等。

南部为半干旱黄土高原区,黄上广布,地形复杂。

盆地外围临近三大冲积平原,即贺兰山以东的银川平原,狼山一大青山以南的黄河河套平原,秦岭以北的关中平原,地形平坦,交通便利,物产丰富,为本区油气勘探的发展提供了有利条件。

盆地的西北、北、东三面为黄河环绕,盆地内的水系均属黄河水系.泾河.环江.葫芦河、洛河、延河、清涧河、无定河、秃尾河、窟野河等自北西流向东南,汇人黄河.清水河、苦水河、都思兔河白东南流向西北,汇人黄河。

沙漠平原区多为间歇河,大都注人沙漠湖泊或盐沼地。

地面河流常流量不大,旱季常干涸无水,且水质不佳,但地下水资源丰富。

第四系、白垩系均有含水砂层,可获高产淡水,除满足油田工业及生活用水外,部分还支援了农业。

第二节地层鄂尔多斯盆地内沉积盖层有中上元古界、下元古界的海相碳酸盐岩层、上古生界——中生界的滨海相、海陆过渡相及陆相碎屑岩层。

新生界尽在局部地区分布。

(一) 中上元古界—下古生界一、中元古界长城系及蓟县系1.长城系长城系为陆相、滨海相沉积。

西部贺兰山一带称黄旗口组,底部为灰白、浅紫、粉红色石英岩状砂岩夹杂色板岩(贺兰石),与太古界桑干群呈不整合接触,厚150米;上部为灰、灰黑色粉砂质板岩、硅质板岩、灰色燧石条带云质灰岩夹石英砂岩,厚13~200米。

2.蓟县系蓟县系为盆地内第一次海侵所沉积的地层。

在贺兰山至青龙山一带称王全口组,主要为灰、棕红色白云岩、颗粒白云岩、藻白云岩、叠层石白云岩及泥质白云岩,含燧石团夹少许砂岩及页岩。

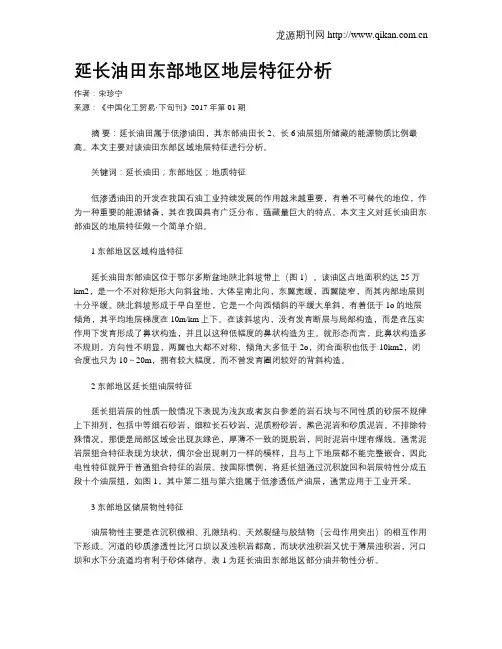

延长油田东部地区地层特征分析作者:宋珍宁来源:《中国化工贸易·下旬刊》2017年第01期摘要:延长油田属于低渗油田,其东部油田长2、长6油层组所储藏的能源物质比例最高。

本文主要对该油田东部区域地层特征进行分析。

关键词:延长油田;东部地区;地质特征低渗透油田的开发在我国石油工业持续发展的作用越来越重要,有着不可替代的地位,作为一种重要的能源储备,其在我国具有广泛分布,蕴藏量巨大的特点。

本文主义对延长油田东部油区的地层特征做一个简单介绍。

1 东部地区区域构造特征延长油田东部油区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡带上(图1)。

该油区占地面积约达25万km2,是一个不对称矩形大向斜盆地,大体呈南北向,东翼宽缓,西翼陡窄,而其内部地层则十分平缓。

陕北斜坡形成于早白垩世,它是一个向西倾斜的平缓大单斜,有着低于 1o的地层倾角,其平均地层梯度在 10m/km上下。

在该斜坡内,没有发育断层与局部构造,而是在压实作用下发育形成了鼻状构造,并且以这种低幅度的鼻状构造为主。

就形态而言,此鼻状构造多不规则,方向性不明显,两翼也大都不对称,倾角大多低于2o,闭合面积也低于10km2,闭合度也只为10~20m,拥有较大幅度,而不曾发育圈闭较好的背斜构造。

2 东部地区延长组油层特征延长组岩层的性质一般情况下表现为浅灰或者灰白参差的岩石块与不同性质的砂层不规律上下排列,包括中等细石砂岩,细粒长石砂岩,泥质粉砂岩,黑色泥岩和砂质泥岩。

不排除特殊情况,那便是局部区域会出现灰绿色,厚薄不一致的斑脱岩,同时泥岩中埋有煤线。

通常泥岩层组合特征表现为块状,偶尔会出现刺刀一样的模样,且与上下地层都不能完整嵌合,因此电性特征就异于普通组合特征的岩层。

按国际惯例,将延长组通过沉积旋回和岩层特性分成五段十个油层组,如图1,其中第二组与第六组属于低渗透低产油层,通常应用于工业开采。

3 东部地区储层物性特征油层物性主要是在沉积微相、孔隙结构、天然裂缝与胶结物(云母作用突出)的相互作用下形成。

关于对延长油田油气勘探的研究[摘要]如今社会经济发展速度越来越快,各种行业以及人们的生产生活也越来越需要油气资源,当然在油田油气资源开发利用过程中更离不开前期的油田油气勘察工作,这便体现出了油田油气勘察的重要性。

在油田油气资源开发利用过程中油田油气的勘探是不可或缺的重要环节。

正因如此,本文根据当前我国在油田油气的勘探方面做出了深度的分析,并在不断思考中,分析了延长油田油气勘探的研究。

[关键词]延长油田油气勘探技术方法随着我国对油气供给需求量的增大,供给缺口也不断增大,因此对油田油气勘探的研究变得至关重要。

显然在现在经济发展迅速的趋势下,传统的勘探技术已经满足不了现代油田油气开发需要,所以用现代科技新方法取缔传统的旧方法是延长油田油气勘探研究的必然趋势,本文对几种重大技术勘探方法进行了介绍,希望可以对延长油田的油气勘探研究上做出新的指导方向,为油田油气的开发做出贡献。

1油田油气勘探的原理要找到新方法有利于延长油田的油气勘探研究首先就要了解油气勘探的原理,其原理主要包括三大方面:地震地层学、数值模拟学、和油气检测学。

1.1地震地层学地震地层学是做出合理系统解释的一种方法,主要是指将地层学与含有岩性与岩相方面的沉淀学,运用到地震解释的工作中去,再将地震的资料含有的地层和沉淀的特点信息有效的利用,使之高效结合,从而给出的系统解释的方法。

地震地层学还包括:地震层序、层序地层学、地震相以及合成地震记录;其中合成地震记录不仅是在研究地震模型时应用非常广泛的技术,更是油藏描述的工作基础。

1.2数值模拟技术数值模拟技术主要指的是油气盆地的数值模拟技术,是从盆地石油地质的成因机制方面出发考虑,将油气的产生、移动最后到聚集和在一起变成一个整体,充分研究其中各个地质的参数用以建立数字化的动态模型,利用现在科学技术将其形成从一维立体描述到三维立体描述的电脑软件,从各个角度全面立体的描述整个盆地的油气资源的形成以及地方地质的演变过程。

安塞杏子川油田延长组地层特征一、延长组地层发育特征上三叠统延长组为鄂尔多斯盆地内陆湖盆形成后的第一套生储油岩系,也是研究区最主要的勘探开发层系。

其底部与中三叠统纸坊组呈假整合接触,顶部受到不同程度的剥蚀,与侏罗系延安组或富县组呈平行不整合接触。

根据岩性及古生物组合,其自下而上可分为五个岩性段及10个油层组。

各地层特点如下:1、第一段(T3y1):相当于长10油层组,又称长石砂岩带,以河流、三角洲及部分浅湖相沉积为主,厚度约250~350m。

岩性为灰绿色、肉红色长石砂岩与深灰色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩互层,局部夹暗紫色泥岩,泥岩中富含植物化石。

砂岩具正粒序,发育槽状、板状交错层理,基底具冲刷面。

自然电位呈高幅大型箱状、钟形负异常,视电阻率一般为指状高阻。

2、第二段(T3y2):相当于长9和长8油层组,又称油页岩带,以湖相沉积为主,厚度约200~250m。

总体岩性为灰色、灰绿色细砂岩夹深灰色粉砂质泥岩。

具有下细上粗的特征,上部长8油层组以砂质沉积为主,下部长9油层组泥质含量高。

长9油层组岩性主要为灰色、深灰色、灰黑色砂质泥岩、泥岩夹灰色、灰绿色中—厚层状细砂岩。

顶部为黑色页岩、灰色—深灰色泥岩、砂质泥岩、粉砂质泥岩,广泛发育于长9上部的黑色页岩及油页岩,表现为高伽马、高电阻率,自然电位偏正,习称“李家畔页岩”,为地层对比的重要标志。

长8油层组岩性上部为灰色、深灰色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩夹灰绿色、灰色厚层状中—细砂岩;下部主要为灰绿色、灰黄色厚层—块状细砂岩夹灰色、灰绿色、深灰色粉砂质泥岩和粉砂岩。

3、第三段(T3y3):相当于长7、长6和长4+5油层组,又称含有带,厚度约290m。

下部为长7油层组,发育一套油页岩,是延长组最重要的生油层系,又称“张家滩页岩”。

向上发育长6油层组,以中、细砂岩为主,砂岩普遍含油,自然电位曲线呈负异常特征。

最上部为长4+5油层组,泥质含量多,顶部具煤线,自然电位曲线正负相间,声速曲线具尖齿状,俗称“细脖子段”。

鄂尔多斯盆地三叠系延长组油田成藏地质特征及油藏类型[摘要]本文具体分析鄂尔多斯盆地三叠系延长组的烃源岩、储层特征,介绍了油田成藏的地质特征;列举了四中油藏类型及其形成原因和受控因素。

[关键词]鄂尔多斯盆地沉积体系烃源岩储层特征油藏类型鄂尔多斯盘地的东北部、西南部地区,在物源控制下,形成了东北三角洲和西南三角洲为代表的两大沉积体系。

根据沉积旋向将延长组分为了10个油层组,长9、长7、长4+5段是三大湖侵期,长7是湖侵盆地中最好的烃源岩,其成藏特征反映了盘地形成的整个过程。

三角洲平原大面积分布着前缘砂体,是形成大油田的倾向,沉积、成岩、构造三者相互作用,形成多种多样的油藏类型。

1鄂尔多斯三叠地区,地质基底向下弯曲、沉积,形成了湖泊西部地区下降快,东部地区下降慢,盘地表现出西深东浅的不对称形态。

随着时间的推移形成了扇三角洲沉积体系和东北三角洲沉积体系,两大沉积体系形成了两大油田富集区。

1.1烃源岩特征鄂尔多斯盘地烃源岩充分,好的烃源岩能提供丰富的油源。

三叠系延长组的母岩由第三、二段即长4+5至长9供应。

延长组烃源岩具有向上的差异性,说明了沉积对有机质的控制作用。

第二、三段是延长组湖盘发展的全盛时期,表现出深浅湖相。

深湖相富含大量的有机质,这些有机质是黑色泥、页岩和油页岩,是生油岩的最佳材料。

黑色泥岩的厚度达到70—150米,长9和长8的面积达到八万多平方千米。

第三段为深湖。

有机质比第二段丰富,生油条件好,是鄂尔多斯盘地主要的成油地质。

母质属于腐殖一腐泥型,最利于生油。

深湖相分布面积达到三万多平方千米,浅湖相为五万多平方千米,总共达到将近9万平方千米,是最理想的生油区。

1.2有机质地化特征(1)有机质的类型:延长组第二、三段泥岩干酪根沥青富含泥岩富烃、低氧氮硫、高碳。

接近石油,母质元素为水生生物。

第一、五、四段以贫烃、低碳、富氧氮硫,说明了母质元素为陆生植物。

从以上干酪根物质的组成成分来看,延长组第一、五、四段为非烃。

138一、页岩油定义在国外石油通常是指致密油所生产,而不是指页岩油生产。

在我国的石油行业的发展中,很多学者认为应该对页岩油和致密油进行有效区分。

在石油资源形成中,烃源岩所生产的油排出运移到常规储层形成常规油藏,而其中一部分移到致密层形成致密油,最后一部分滞留在烃源岩中而形成了页岩油。

在石油资源开发中,致密油和页岩油所需要的技术方法有很大区别。

在页岩油资源开发中,需要采用特殊工艺技术才能够进行有效开发。

二、页岩油的界定定边页岩油在伊陕斜坡和天环凹陷中间位置,延长期主要发育在内陆坳陷湖盆碎屑岩沉积而形成。

其中长7段为最大湖泛期,发育在三角洲一套富有有机质泥页岩沉积而成,具有丰富的石油含量。

在该油田勘探中,烃源岩普遍发育,在整体上由西南向东北逐渐变得越来越薄,是该油田石油勘探主要目标。

通过对长7段区域页岩的勘探,可以更加高效的对此区域页岩进行开发。

图1 定边油田长7油页岩厚度图三、页岩油地质特征1.储层岩石类型。

通过对长7段页岩油储层进行有效的勘探分析,长7段的岩石主要分为砂岩和泥页岩两种,其中砂岩主要是以致密粉砂岩为主。

在对页岩油储层分析中,其中Ⅰ类页岩油储层主要为中厚层细砂岩,Ⅱ类页岩油储层主要为泥页岩中含的薄层细砂岩,Ⅱ类页岩油储层主要为暗色页岩。

另外通过对长7段页岩油储层进行分析,发现该区域页岩油砂泥岩储层比较高的石英和脆性矿物质,通过对长7段页岩油储层进行压裂作业,可以更高效的开发。

2.平面分布特征。

定边油田主要位于东北部三角洲前段,相对来说粉砂岩较为发育,其次是暗黑色泥岩发育。

其中长7段发育从北西方向三角洲前段水下分流河道砂体,矿体分布范围比较广而且连续性好。

另外通过对相关勘查数据分析,表明长7段砂岩厚度在28m,主要呈现朵状延伸分布。

3.烃源岩特征。

通过对长7段页岩油储层进行有效的勘探分析,长7段含油有机质烃源岩,其中烃源岩主要分为黑色页岩和暗色泥岩两种。

长7段所含油的烃源岩母源主要是以湖生藻为主,相对来说生油母质条件比较好。

延长油田石油地质特征孟延斌;李玉宏;李金超【摘要】延长油田勘探开发目的层为三叠系延长组长6油层组,储层已进入晚成岩作用阶段,具有矿物成熟度低、结构成熟度高、成岩作用强烈的特点.储层为低孔隙度、特-起低渗透率致密砂岩,浊沸石微溶型储层是本区的主要储层类型,粒间孔-溶孔型孔隙组合为主要孔隙空间类型,次生孔隙有效地改善了储层物性,是重要的储集空间.三角洲前缘水下分流河道砂体是本油田的主要储集层段.石油地质特征表现为沉积微相控制储层岩性,岩性和成岩作用控制物性,物性控制含油性,缺乏局部构造,为典型的岩性油藏.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2014(000)022【总页数】4页(P59-62)【关键词】延长油田;长6油层组;特-超低渗;岩性油藏【作者】孟延斌;李玉宏;李金超【作者单位】陕西延长石油(集团)有限公司;西安地质调查中心,陕西西安710075;西安地质调查中心,陕西西安710075【正文语种】中文【中图分类】TE32+1延长油田是我国石油勘探开发最早的油田之一,距今已有百余年勘探开发历史,中国大陆第一口油井"延1井"即位于此。

近年来,随着地质工作的深入和油层改造工艺的进步,油田勘探开发步伐稳步加快[1],累计探明地质储量超过亿t。

其特-超低渗、浅埋藏油层的储集特征与油气富集规律引起人们的广泛关注。

1 区域地质条件延长油田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部,行政区划位于陕西省延长县境内。

区域构造为一平缓的西倾单斜,地层倾角小于1°,千米坡降为7~10m,内部构造简单,局部具有差异压实形成的低幅度鼻状隆起[2]。

区内第四系直接不整合覆盖在三叠系延长组之上,钻井资料仅揭示了三叠系延长组中、上部地层。

其中,延长组长1油层组残留厚度变化大(0~200m),其它层段厚度比较稳定。

勘探开发目的层为延长组长6油层组,自上而下划分为长61~长64四个油层亚组。

2 沉积体系延长油田为典型的岩性油藏,油藏分布主要受沉积相和成岩后生作用的控制,加强沉积相和成岩相的研究对认识油气富集规律具有重要意义[3-6]。

延长油田石油地质特征1 概述延长油田是我国石油勘探开发最早的油田之一,距今已有近百年的勘探开发历史,中国大陆第一口油井“延1井”即位于此。

截止2003年底延长油田累计探明地质储量11206×104t,含油面积215.5km2(图1)。

近年来,随着地质工作的深入和油层改造工艺的进步,油田勘探开发步伐稳步加快,进入了一个新的历史发展阶段,2003 年原油产量达25×104t。

其特-超低渗、浅埋藏油层的储集特征与油气富集规律引起人们的广泛关注。

2 区域地质条件延长油田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部,区域构造为一平缓的西倾单斜,地层倾角小于1°,千米坡降为7~10m,内部构造简单,局部具有差异压实形成的低幅度鼻状隆起(图2)。

区内第四系直接不整合覆盖在三叠系延长组之上,钻井资料仅揭示了三叠系延长组中、上部地层。

其中,延长组长1油层组残留厚度变化很大(0~200m)其它层段厚度比较稳定。

勘探开发目的层为延长组长6油层组,自上而下划分为长61、长62、长63、长64四个油层亚组。

鄂尔多斯盆地晚三叠世时为大型内陆湖泊。

晚三叠世中—早期(T3y2沉积期)是湖泊发育的全盛时期,沉积了广泛分布的油页岩,是盆地内的主要生油岩,为中生界油气藏的形成提供了充分的物质基础;晚三叠世中—晚期,随着湖盆的不断萎缩,湖泊外围以河流与三角洲沉积为主,北东部斜坡上以河控三角洲为主体的沉积物呈裙边状分布,平面上相带分布明显,由东北向西南依次为冲积平原相,三角洲平原相,三角洲前缘相,前三角洲相和半深湖—深湖相。

三角洲平原和前缘相带内砂体发育,为上三叠统延长组油气藏的形成提供了必要的储集条件。

沉积环境是影响本区储层特征的重要因素。

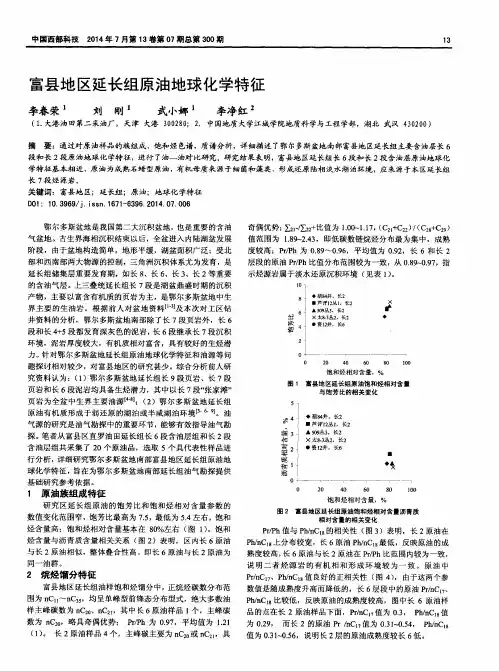

3.3.1长63长63沉积相以三角洲前缘水下分流河道沉积为主,从沉积微相图上可以清楚地看到有4个砂岩主体带呈北东—南西向延伸,形态与指状砂坝相似,主体带的砂岩厚度大于15m,砂地比大于0.4。

4支水下分流河道之间为分流间湾相隔,其砂地比为0.20~0.39。

建设型三角洲向湖推进时,由于堆积速度较快,各种微相沉积可以互相连接组合,所谓的指状砂坝就是水下分流河道,水下天然堤,河口砂坝等组合成的指状砂体,因此,砂岩主体带和较薄地带之间没有一条界线把两种微相截然分开。

3.3.2长62长62沉积相展布对长63具有一定的继承性,由水下分流河道、分流间湾及河口砂坝沉积构成,河道总体向西迁移。

有3支河道砂体由东北向西南延伸。

3支分流河道之间砂地比较低(0.2~0.3),为分流间湾沉积。

长62河道砂体的带状特征没有长63典型,表现出向席状砂过渡的趋势(图5)。

3.3.3 长61沉积微相发生较大变化,三角洲的进积作用使本区露出水面,以三角洲平原分流河道沉积为主。

岩心证据有:①砂泥岩地层中夹有薄煤层,发育煤线;②砂岩中有发育的交错层理,底部有明显的冲刷面;③见到发育的虫孔构造,这些构造产生在三角洲平原上的淡水湖沼之中。

由于平原分流河道的侧向迁移、摆动,砂岩体的带状特征不典型,而展示出网状分流河道的特点。

主砂体呈北东走向,主要砂体有3支,中间被河间洼地分隔4储集条件及评价本区储集层为上三叠统延长组灰色细粒长石砂岩为主,其次为中—细粒、中粒及粉—细粒长石砂岩。

4.1岩石学特征长6储层以具有近似的岩石学特征。

①矿物成熟度低砂岩矿物成份主要为:长石44%~56%,平均52.2%,石英22%~27%,平均24.8%,岩屑7.0%~9.0%,平均7.6%,黑云母平均5.4%。

岩屑主要由变质岩(高变岩、石英岩、片岩、板岩、千枚岩)、火成岩(喷发岩及隐晶岩)及少量沉积岩组成。

砂岩中的重矿物含量为0.8%,成份较复杂,既有稳定组分锆石、石榴子石等,也有稳定性差的磷灰石、榍石、绿帘石等。

填隙物以自生矿物为主,含量7.4%~10.4%,平均8.5%,主要有浊沸石(1.4%~5.7%)、绿泥石(1.8%~3.1%)、方解石(1.0%~1.6%)、硅质(0.5%~1.1%)、长石质(0.1%~0.2%)和水云母 1.1%(仅见于长61)。

(表2)。

浊沸石、方解石和水云母为孔隙充填产状,浊沸石含量的变化反映了溶蚀作用强度的差异;绿泥石以孔隙衬边产出;硅质和长石质以加大边产状为主,少量以晶粒状充填于孔隙中。

②结构成熟度高砂岩颗粒为较均一的细粒,分选性好—中,主要粒级占80%以上;平均粒径0.2~0.25mm,少数为0.3mm;圆度为次棱状,颗粒呈半定向—定向排列。

砂岩中杂基含量小于2%,指示了沉积物搬运距离短和低能稳定的沉积环境。

③成岩作用强烈表2 延长油田长6储层矿物成份统计表要的成岩作用有压实作用、压溶作用、自生矿物充填作用、溶解作用、交代作用及粘土矿物转化重结晶作用等。

由于成岩作用强烈,溶蚀作用较弱,使得长6储层成为低孔隙度、特—超低渗透率的致密砂岩储层。

由于沉积环境的演变及其相应成岩作用的差异,长6砂岩的矿物组分在纵向上呈现一些规律性的变化,自下而上石英、长石含量略有增加,黑云母含量减少,胶结物总量减少,但是填隙物中的绿泥石自下而上明显增加,浊沸石含量则明显减少;平面上,该区自东南向西北砂岩矿物组份也有变化,体现在碎屑物中的石英含量减少,黑云母含量增加;填隙物中的绿泥石含量明显增加,硅质胶结物增加,长61中浊沸石明显减少(表2)。

4.2储层物性及其影响因素根据延长油田岩心分析资料统计,长6储层孔隙度最大值为15.12%,最小值为1.52%,平均值为8.39%;渗透率最大值为7.79×10-3μm2,最小值为0.01×10-3μm2,平均值为0.54×10-3μm2。

长61储层孔隙度、渗透率最高,长62与长63孔、渗平均值接近(表3)。

各油层亚组的孔隙度、渗透率频率分布见图7,渗透率主要分布在(0.2~1)×10-3μm2;长61孔隙度主要分布区间为7%~11%,长62、长63为7%~9%。

表3 延长油田长6储层孔隙度、渗透率统计表延长油田长6储层物性是多种地质综合影响的结果,经过对储层物性分析结果与铸体薄片资料对照分析研究,发现砂岩中的填隙物总量和碎屑矿物中的软组分(云母、绿泥石)两组因素对储层孔、渗的影响较大,它们与孔隙度、渗透率为负相关,综合反映了压实作用和不同成岩作用对储层物性的影响。

4.3 储层成岩作用沉积作用发生后,成岩作用及其差异是控制储层性质的主要地质因素,它使储层的孔隙结构大为改变。

4.3.1 成岩作用阶段根据成岩作用阶段划分研究成果(表4),以下资料说明,本区长6油层组成岩作用已进入晚成岩阶段。

①有机质成熟度:本地区长7段镜质体反射率(R O)为0.7~1.0。

②I/S混层矿物的转化:本区I/S混层矿物的混层比在10%~30%之间。

③成岩矿物:长6砂岩中存在浊表4 延长组成岩作用序次及阶段划分表沸石,且溶蚀强烈,石英、长石普遍加大,斜长石发生钠长石化。

④孔隙类型:本区长6储层的可见孔隙中,次生孔隙是原生孔隙的1~1.4倍。

有的层段以次生孔隙为主要的有效孔隙类型。

4.3.2成岩作用类型主要有压实压溶作用、胶结作用、交代作用、溶蚀作用、粘土转化重结晶作用等,其中对储层物性和孔隙结构影响最大的作用有三种,即压实压溶作用、胶结作用和溶蚀作用。

①压实压溶作用本区长6储层压实压溶作用十分强烈。

压实作用结果使碎屑颗粒转动,稳定性排列,软碎屑变形,长石的双晶滑动、机械断裂十分常见,碎屑颗粒在压力下形成线面接触、凹凸状接触,甚至形成缝合线接触,产生致密镶嵌结构。

随之其后的化学压溶作用形成长石、石英的次生胶结也很普遍。

压实压溶作用使长6砂岩的原生孔隙度损失过半。

②胶结作用常见的胶结作用有浊沸石胶结、绿泥石薄膜胶结、方解石胶结、长石、石英加大胶结及伊利石、高岭石(延44井长61)胶结等。

据统计各种胶结作用使砂岩孔隙度损失近四分之一。

局部方解石富集处,其含量高达22%~27%,形成钙质砂岩,为非储层。

绿泥石薄膜胶结在长6储层中具有普遍性,粘土膜厚度一般3~5μm 。

覆盖在颗粒表面的绿泥石薄膜缩减了孔喉半径,同时产生大量的微孔隙,使砂岩孔隙结构复杂化;另一方面绿泥石薄膜对压实、压溶作用有明显的抑制作用,但是本区的绿泥石薄膜较薄,对储层孔隙的保护作用不明显。

此外,浊沸石、方解石、伊利石等胶结物充填孔隙,长石、石英加大使喉道半径缩小,均对储层孔、渗产生不利的影响。

③溶解作用长6储层中的溶解作用主要有两期。

第一期为印支运动末期,地表水的淋滤溶蚀作用使部份暗色矿物、云母、长石等铝硅酸盐矿物产生溶解,形成次生孔隙。

第二期是成岩晚期(燕山期),有机质热演化释放的有机酸和CO2等溶蚀了浊沸石、长石等矿物组分,形成浊沸石溶孔等次生孔隙。

溶蚀作用为本区长6储层提供了2.0%~4.9%的次生孔隙,有效地改善了储层物性。

特别是浊沸石溶蚀,形成了具有本区特色的次生孔隙储层。

4.3.3 成岩作用与孔隙演化通过对储层物性、铸体薄片及扫描电镜资料对孔隙类型的分析和成岩作用的研究,归纳出本区长6储层的四种成岩作用—孔隙演化模式,即浊沸石中溶型、浊沸石微溶型、相对抗压型和相对压嵌型(表5)。

①浊沸石中溶型表5 延长油田四种成岩模式在各层的分布表经压实、压溶作用使此类储层的原始孔Array隙度损失19.6%,剩余孔隙度15.4%;经过长石质、石英质及浊沸石的胶结作用,使砂岩孔隙度下降到5.7%;燕山期的溶蚀作用又使砂岩孔隙度回升到9.2%,最终形成以次生孔隙为主的储集层,其平均孔隙度为9.2%,渗透率为1.27×10-3μm2,面孔率平均6.9%,是本区中相对较好的储层。

②浊沸石微溶型储层溶蚀作用较弱,孔隙中残存的浊沸石量较多,分布较普遍。

储层经历压实、压溶作用,损失了17.2 %的孔隙度,砂岩剩余孔隙度为17.8%,各种胶结作用损失孔隙度11.2%,溶蚀作用微弱,提供了2.8%的次生孔隙,储层最终的孔隙度为8.5%,渗透率平均0.91×10-3μm2,面孔率为4.0%,是本区中等—相对较好的储层,也是最主要的储层类型。

③相对抗压型储层砂岩以薄膜状绿泥石为胶结特征,粘土膜减弱了压实作用效应,岩石中残存粒间孔隙较多。

在成岩过程中,压实作用使原始孔隙度损失了19.3%,各种胶结作用使孔隙度减少5.9%,后期的溶蚀作用提供了2.5%的孔隙度。

目前此类储层的孔隙度平均为10.8%,渗透率平均为1.23×10-3μm2,面孔率7.8%,尚属较好的储层类型。

但在平原分流河道沉积砂体中,因孔隙中含较多水云母粘土,孔隙连通以微孔喉为主,造成了中孔隙度、特低渗透率的特殊储层类型,是本区中等—较差的储层。

④相对压嵌型储层的压实、压溶作用较强。

成岩过程中,压实作用损失了21.2%的孔隙度,胶结作用又使砂岩孔隙度降低5.8%,溶蚀作用微弱,仅提供了2%的次生孔隙,储层最终孔隙度平均8.6%,渗透率平均0.58×10-3μm2,面孔率4.7%,是本区相对较差的储层。