第三章社会主义时期的民族

- 格式:docx

- 大小:36.74 KB

- 文档页数:2

第三章社会主义改造理论第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会到社会主义的过渡期(区分:1840—1919旧民主主义革命。

从1919—1949新民主主义革命。

)毛泽东指出,新中国的成立,标志着我国新民主主义革命阶段的基本结束和社会主义革命阶段的开始。

从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是我国从新民主主义到社会主义的过渡时期。

这一时期,我国社会的性质是新民主主义社会。

新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义向社会主义转变的过渡性的社会形态。

在新民主主义社会中,存在着五种经济成分,即社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作社经济、农民和手工业者的个人经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济。

其中半社会主义性质的合作社经济是个体经济向社会主义集体经济过渡的形式,国家资本主义是私人资本主义向社会主义国营经济过度的形式。

所以,主要的经济成分是三种:社会主义经济、个体经济、资本主义经济。

这三种基本的经济成分及与之相联系的三种基本的阶级力量之间的矛盾,就集中表现为资本主义和社会主义两条道路、资产阶级和工人阶级两个阶级的主要矛盾。

随着土地改革的基本完成,工人阶级和资产阶级的矛盾逐步成为国内的主要矛盾。

而解决这一矛盾,必然使中国社会实现向社会主义的转变。

这一时期的民族资产阶级仍然是一个具有两面性的阶级:既有剥削工人的一面,又有接受工人阶级及其政党领导的一面。

在我国新民主主义社会中,社会主义的因素不论在经济上还是在政治上都已经居于领导地位,但非社会主义因素仍有很大比重。

新民主主义社会是术语社会主义体系的,是逐步过渡到社会主义社会的过渡性质的社会。

二、党在过渡时期的总路线及其理论依据1.党在过渡时期的总路线的提出1949年党的七届二中全会中提出,使中国“稳步地从农业国转变为工业国,由新民主主义国家转转变为社会主义国家”,即“两个转变”同时并举的思想。

1951年前后,党内大体形成了先用三个五年计划的时间搞工业化建设在向社会主义过渡的共识。

绪论1、中国民族理论的研究对象中国民族理论以中国的民族和民族问题为主要研究对象。

2、中国民族的特点(1)民族人口特点:我国共有56个民族;人口在1000万以上的有两个:壮族和满族;人口最多的是壮族,1600多万。

民族人口最少的是珞巴族2965和塔塔尔族4890。

(2)民族分布特点:各民族大杂居、小聚居,交错居住。

(3)民族经济社会发展特点:解放前处于原始社会的民族:内蒙古保存着世袭封建王公统治的旗盟制度;西藏存在着政教合一的僧侣贵族专政制度;大凉山的彝族地区存在着以黑彝父系血缘为纽带的家支制度;四川、云南、贵州、广西和青海的一些少数民族地区,还保存这不同范围的山官制度、千百户制度、头人制度、土司制度。

3、中国民族理论的基本特点①科学性②实践性③继承性④创新性4、学习中国民族理论的意义①学习中国民族理论,是树立正确的马克思主义民族观的需要②学习中国民族理论,是认真贯彻党的民族政策,做好民族工作的需要③学习中国民族理论,对做好民族研究工作,有重要的理论指导意义第一章民族的一般特征1、民族概念和民族的演进过程概念:民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体民族是社会发展到一定历史阶段的产物,并不是人类社会一开始就存在,也不会永恒存在下去;民族具有四个共同特征;民族是一个稳定的人们共同体。

2、中国民族识别的原因和意义原因:在旧中国,由于存在民族压迫和民族歧视,许多少数民族的民族成份不能确定。

新中国建立以后,各少数民族要求自己的地位得到确认,权力得到保障。

意义:①民族识别是落实党的民族政策,使各少数民族真正成为中华民族大家庭平等一员的需要。

②民族识别是确定我国民族数量和称谓的需要。

③民族识别是实施民族区域自治制度的需要。

④民族识别是增强民族团结、推动民族发展繁荣的需要。

3、古今中外关于民族的概论(1)西方民族概念的表述:意大利学者马奇:民族具有土地、起源、习惯、语言的统一瑞士-德国学者布伦奇里:民族具有共同的地域、血统、肢体形状、语言、文化宗教、风俗、生计等八个方面的特征。

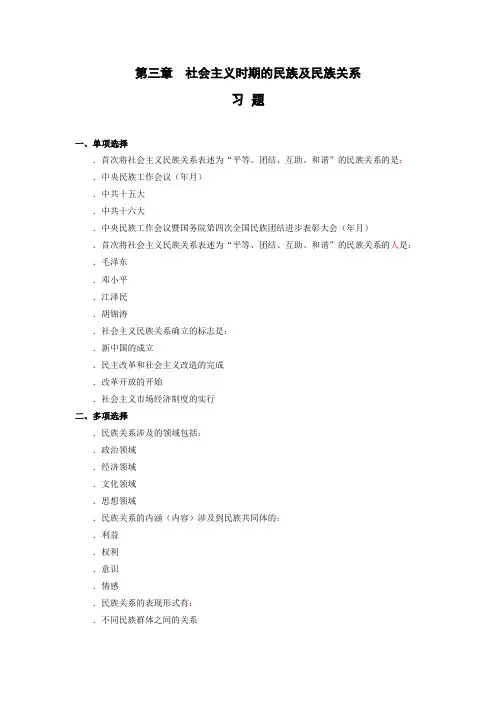

第三章社会主义时期的民族及民族关系习题一、单项选择1.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的是:A.中央民族工作会议(1992年1月)B.中共十五大C.中共十六大D.中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会(2005年5月)2.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的人是:A.毛泽东B.邓小平C.江泽民D.胡锦涛3.社会主义民族关系确立的标志是:A.新中国的成立B.民主改革和社会主义改造的完成C.改革开放的开始D.社会主义市场经济制度的实行二、多项选择1.民族关系涉及的领域包括:A.政治领域B.经济领域C.文化领域D.思想领域2.民族关系的内涵(内容)涉及到民族共同体的:A.利益B.权利C.意识D.情感3.民族关系的表现形式有:A.不同民族群体之间的关系B.不同民族个体之间的关系C.同一民族内部不同群体之间的关系D.同一民族内部不同个体之间的关系4.社会主义民族关系的基础有:A.中国共产党的领导B.社会主义制度的建立C.马克思主义民族理论的指导D.人民民主专政制度5.影响社会主义民族关系的国内负面因素有:A.经济利益引发的摩擦B.文化差异产生的矛盾C.风俗习惯不同引发的风波D.宗教信仰差异产生的误会6.影响社会主义民族关系的国际负面因素有:A.民族分裂势力B.宗教极端势力C.暴力恐怖势力D.民族主义7.社会主义民族关系的本质特征有:A.民族平等B.民族团结C.民族互助D.民族和谐三、判断题1.社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期,各民族间的共同因素在不断增多,但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。

2.平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征。

3.“三个离不开”是指汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

4.发生在两个民族之间的关系就是民族关系。

5.1949年新中国的成立,标志着社会主义民族关系的形成。

第三章第一节社会主义初级阶段理论的形成和意义第二节社会主义初级阶段的科学内涵和基本特征复习导入:1、社会主义的本质是什么?社会主义的根本任务又是什么?2、认清国情是解决一切中国革命和建设问题的基本依据。

十一届三中全会后,我们党对中国社会主义所处的阶段进行了新的探索,十三大第一次在党的纲领中明确提我国还处于并将长期处于社会主义初级阶段的科学论断,从整体上解决了我国社会主义发展的现实起点问题。

一、社会主义初级阶段理论的提出和形成1、马克思主义创始人认为未来社会大体上要经历从资本主义社会到共产主义社会的革命转变时期、共产主义社会的第一阶段、共产主义社会的高级阶段三个历史时期。

2、社会主义确立后中,毛泽东曾比较明确提出过社会主义的发展阶段问题,但由于其在50年代中期以后犯了超越社会发展阶段的错误(跑步进入共产主义,赶英超美),因而没能形成社会主义初级阶段理论。

3、改革开放初期,邓小平提出“社会主义本身是共产主义的初级阶段,而我们又处在社会主义的初级阶段,就是不发达的阶段。

”4、1987年,党的十三大是社会主义初级阶段理论形成的标志。

十三大明确提出了社会主义初级阶段的科学概念,并对这个阶段进行了全面系统的阐述,说明了该阶段的基本特征、历史前提及这一阶段存在的长期性,揭示了这一阶段的主要矛盾及解决途径。

5、十三大之后,党的历次代表大会都重申和强调了社会主义初级阶段的问题,并且不断丰富发展了社会主义初级阶段理论。

二、科学认识和准确把握社会主义初级阶段的意义1、社会主义初级阶段理论是马克思主义关于社会发展阶段科学设想的发展创新。

2、社会主义初级阶段理论是中国特色理论体系的理论基础。

3、社会主义初级阶段理论是制定和执行党的正确路线、方针、政策的基本依据。

4、社会主义初级阶段理论是夺取改革开放和现代化建设胜利的思想武器。

三、社会主义初级阶段的科学内涵1、从社会性质来说,我国社会己经是社会主义社会,我们必须坚持而不能离开社会主义,这是我国社会主义初级阶段的社会性质。

毛概论第三章知识点社会主义改造理论第三章社会主义改造理论一、从新民主主义到社会主义的转变(一)新民主主义社会是一个过渡性质的社会1.新民主主义社会的性质从中华人民共和国成立到1956年社会主义改造基本完成,是我国从新民主主义到社会主义过渡的时期。

这一时期,我国社会的性质是新民主主义社会,不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义社会向社会主义转变的过渡性社会形态。

在新民主主义社会中,存在着五种经济成分:社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济。

主要的经济成分是三种:社会主义经济、个体经济、私人资本主义经济三种基本的阶级力量:一是工人阶级,二是农民阶级和其他小资产阶级,三是民族资产阶级。

2.新民主主义社会的主要矛盾民主革命遗留任务完成后,“中国内部的主要矛盾即是工人阶级与民族资产阶级的矛盾,故不应再将民族资产阶级称为中间阶级。

”(二)党在过渡时期的总路线及其理论依据1.过渡时期总路线的提出1953年12月,对总路线形成完整表述,即:“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。

党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。

”2.过渡时期总路线的主要内容“一化三改”。

当时把工业化称为主体,把三大改造称为两翼(一翼是对个体农业和手工业的改造,一翼是对资本主义工商业的改造)。

3.过渡时期总路线的特点“一化”与“三改”相互促进,这是一条社会主义建设与社会主义改造同时并举的路线,体现了社会主义工业化与社会主义改造的紧密结合,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的有机统一。

4.党在过渡时期总路线的理论依据1953年12月,由毛泽东审阅通过的中共中央宣传部编写的文件《为动员一切力量把我国建设成为一个强大的社会主义国家而斗争——关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》,提出两点依据:一是我国经济文化落后;二是我国有极其广大的农业和手工业及在国民经济中占很大一部分比重的资本主义工商业。

第三章社会主义时期的民族及民族关系习题一、单项选择.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的是:.中央民族工作会议(年月).中共十五大.中共十六大.中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会(年月).首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的人是:.毛泽东.邓小平.江泽民.胡锦涛.社会主义民族关系确立的标志是:.新中国的成立.民主改革和社会主义改造的完成.改革开放的开始.社会主义市场经济制度的实行二、多项选择.民族关系涉及的领域包括:.政治领域.经济领域.文化领域.思想领域.民族关系的内涵(内容)涉及到民族共同体的:.利益.权利.意识.情感.民族关系的表现形式有:.不同民族群体之间的关系.不同民族个体之间的关系.同一民族内部不同群体之间的关系.同一民族内部不同个体之间的关系.社会主义民族关系的基础有:.中国共产党的领导.社会主义制度的建立.马克思主义民族理论的指导.人民民主专政制度.影响社会主义民族关系的国内负面因素有:.经济利益引发的摩擦.文化差异产生的矛盾.风俗习惯不同引发的风波.宗教信仰差异产生的误会.影响社会主义民族关系的国际负面因素有:.民族分裂势力.宗教极端势力.暴力恐怖势力.民族主义.社会主义民族关系的本质特征有:.民族平等.民族团结.民族互助.民族和谐三、判断题.社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期,各民族间的共同因素在不断增多,但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。

.平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征。

.“三个离不开”是指汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

.发生在两个民族之间的关系就是民族关系。

.年新中国的成立,标志着社会主义民族关系的形成。

四、名词解释民族关系五、简答题。

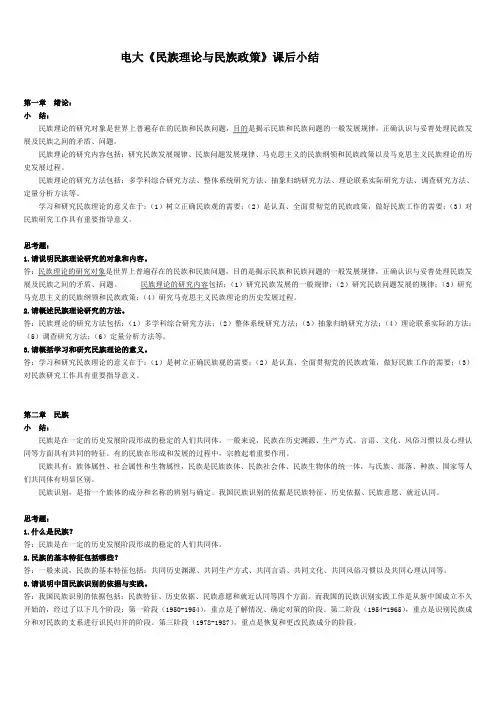

电大《民族理论与民族政策》课后小结第一章绪论:小结:民族理论的研究对象是世界上普遍存在的民族和民族问题,目的是揭示民族和民族问题的一般发展规律,正确认识与妥善处理民族发展及民族之间的矛盾、问题。

民族理论的研究内容包括:研究民族发展规律、民族问题发展规律、马克思主义的民族纲领和民族政策以及马克思主义民族理论的历史发展过程。

民族理论的研究方法包括:多学科综合研究方法、整体系统研究方法、抽象归纳研究方法、理论联系实际研究方法、调查研究方法、定量分析方法等。

学习和研究民族理论的意义在于:(1)树立正确民族观的需要;(2)是认真、全面贯彻党的民族政策,做好民族工作的需要;(3)对民族研究工作具有重要指导意义。

思考题:1.请说明民族理论研究的对象和内容。

答:民族理论的研究对象是世界上普遍存在的民族和民族问题,目的是揭示民族和民族问题的一般发展规律,正确认识与妥善处理民族发展及民族之间的矛盾、问题。

民族理论的研究内容包括:(1)研究民族发展的一般规律;(2)研究民族问题发展的规律;(3)研究马克思主义的民族纲领和民族政策;(4)研究马克思主义民族理论的历史发展过程。

2.请概述民族理论研究的方法。

答:民族理论的研究方法包括:(1)多学科综合研究方法;(2)整体系统研究方法;(3)抽象归纳研究方法;(4)理论联系实际的方法;(5)调查研究方法;(6)定量分析方法等。

3.请概括学习和研究民族理论的意义。

答:学习和研究民族理论的意义在于:(1)是树立正确民族观的需要;(2)是认真、全面贯彻党的民族政策,做好民族工作的需要;(3)对民族研究工作具有重要指导意义。

第二章民族小结:民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。

一般来说,民族在历史渊源、生产方式、言语、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。

有的民族在形成和发展的过程中,宗教起着重要作用。

民族具有:族体属性、社会属性和生物属性,民族是民族族体、民族社会体、民族生物体的统一体,与氏族、部落、种族、国家等人们共同体有明显区别。

第一章绪论一、判断题1 、民族理论所回答的问题是民族和民族问题发展的一般规律。

( )2 、民族理论是研究某一民族形成发展问题的学科。

( )3 、在一个统一国家里,只要有多民族存在,就必然产生民族问题。

( )4 、要解决民族问题,历代国家政权就必须制定相应的对策。

( )5 、民族问题不是一个社会问题。

( )6 、民族理论与民族政策的教学对象不包括中国民族情况和民族问题。

( )7 、中国自秦汉以来就是一个统一的多民族国家。

( )8 、中国的民族情况和民族问题具有本国的特殊性。

( )9 、本学科既研究历史上的民族和民族问题,也研究现实的民族和民族问题。

( )10 、本学科只研究国内的民族和民族问题,不研究世界的民族和民族问题。

( )11 、民族理论与民族政策是一门理论性很强,但实践性不强的学科。

( )二、选择题1 、民族理论与民族政策的研究对象是 ( )A.民族和民族问题B.民族政策C.宪政问题2.民族理论不回答()民族形成、发展和消亡的问题,只回答()民族的形成、发展和消亡问题。

A.一般、具体B.具体、一般C.资本主义民族、社会主义民族3、民族理论所回答的问题是()A.民族发展的一般规律和民族问题发展的一般规律B.某一民族形成发展问题C.某一民族问题的解决方法第二章民族一、选择1、孙中山先生认为民族是由五种力构成的,这五种力是 ( )A.血统、生活、语言、宗教、风俗习惯B.地名、族名、行政级别名C.共同语言、共同地域、共同经济生活、表现于共同民族文化特点上的共同心理素质2.1913年,斯大林在()一文中提出了民族概念。

A.《马克思主义和民族问题》 B.《民族问题和列宁主义》C.《社会民主党怎样理解民族问题》3、民族的特征包括()。

A.共同语言、共同地域、共同经济生活、表现于共同民族文化特点上的共同心理素质B.相同体质 C.相同文字4.民族共同语言一般是指()A.官场文牍语言B.民众的口头语言 C.仅仅是民族内部成员交流工具4.传统节日作为民族文化的载体,它体现了民族的A.共同语言特征B.共同心理素质特征C.共同经济生活特征D.共同地域特征5、识别民族的主要标准是()A.共同地域、共同语言、共同经济生活、共同心理素质B.共同服饰、共同体质C.共同宗教、共同文字6、与社会发展阶段相适应,民族的发展可分为()种类型。

马克思主义民族政策与理论绪论1、中国民族理论:中国共产党关于民族问题的理论,是根据马克思主义关于民族和民族问题的基本原理以及解决民族问题的基本原则,结合我国民族的实际,在长期的实践中创立和发展起来的具有中国特色的民族理论。

2、民族分布的特点:大杂居、小聚居、交错居住3、我国少数民族的社会结构:封建地主所有制、封建农奴制、奴隶制、原始公社制残余4、少数民族地区政治制度:保甲制度、盟旗制度、政教合一的僧侣贵族专政制度、家支制度、山官制度、千百户制度、头人制度、土司制度5、民族观:人们对民族和民族问题的总认识,它一方面表现为人们对民族和民族问题的基本看法,另一方面反映在人们对待和处理民族问题的态度和方法上。

第一章民族的一般特征1、民族的概念:民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们的共同体。

一般说来,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。

有的民族在形成和发展过程中,宗教起着重要的作用。

2、民族的六要素(一般特征):共同历史渊源、共同生产方式、共同语言、共同文化、共同风俗习惯、共同心理认同3、民族基本历史类型:民族自然(或族体)属性、民族社会属性、民族生物属性(1)民族类型的分类,是以民族属性和民族特征为根本依据(2)从民族自然属性分:古代民族、近代民族、现代民族从民族社会属性分:奴隶制民族、封建制民族、资本主义民族、社会主义民族4、宗教:在人类社会发展到一定历史阶段,人们的思维能力和意识有了相应的发展之后产生的,是对自然力压迫和社会压迫的无能为力的表现,是对支配着人们日常生活的外部力量的幻想反映。

5、民族与宗教的联系:(1)有些民族基本上是全民信仰宗教(2)有的民族在形成和发展的过程中,宗教起着重要作用(3)宗教对一个民族的特征有着重要影响6、民族识别:指对一个族体的成分和名称的辨别与确定(1)必要性:①民族识别是落实党的民族平等团结政策,使各少数民族真正成为中华民族大家庭平等一员的需要。

第三章社会主义改造理论(1949~1956手段途径)(社会主义革命理论、对象目标:私有制一公有制)第一节从新民主主义到社会主义1、(多)新民主主义社会的评价:○1是我国从新民主主义到社会主义的过渡时期,性质是新民主主义社会○2他不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义社会向社会主义转变的过渡性社会形态○3新民主主义社会属于社会主义体系(社会主义萌芽阶段)○4社会主义的因素(公有制)已经居于领导地位2、新民主主义社会存在五种经济成分:○1社会主义性质的国营经济3、○2半社会主义性质的合作社经济(个体经济向社会主义集体经济过渡的形式)○3农民和手工业者的个体经济○4私人资本主义经济○5国家资本主义经济(私人资本主义经济向社会主义国营经济过渡的形式)4、中国社会基本的阶级力量:○1工人阶级(国营)○2农民阶级和其他小资产阶级(个体)○3民族资产阶级(私人)5、这三种基本的经济成分与之相联系的三种基本的阶级力量之间的矛盾集中表现为:○1社会主义和资本主义两条道路○2工人阶级和资产阶级两个阶级的矛盾6、(多)1952.12标志着:○1土地改革完成○2国民经济恢复○3民主革命的遗留任务7、毛泽东等领导同志对原来的设想有了新的认识的原因:○1国民经济得以恢复○2民主革命遗留任务已经完成8、过渡时期总路线的特点:○1最大特点:社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线○2社会主义工业化和社会主义改造的紧密结合○3体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的有机统一第二节社会主义改造道路和经验9、(多)农业社会主义改造的基本经验:积极引导农民组织起来,走互助合作道路10、(多)农业社会主义改造的原则:遵循○1自愿互利○2典型示范○3国家帮助的原则以互助合作的优越性吸引农民走互助合作道路11、(多)农业社会主义改造方针:坚持○1积极领导○2稳步前进的方针,采取循序渐进的步骤12、(多)初级农业生产合作社的内容:初级社以土地入股和统一经营为特点,实行集体劳动、产品分配采取按劳分配和土地入股分红相结合,具有半社会主义性质13、社会主义萌芽性质:手工业供销小组半社会主义性质:手工业供销合作社社会主义性质:手工业生产合作社14、(多)改造资本主义工商业的政策:和平赎买其性质:国家有偿的将私营企业改变为国营企业,将资本主义私有制改变为社会主义公有制具体方式:不是由国家支付一笔巨额补偿资金,而是让资本家在一定年限内从企业经营所得中获取一部分利润15、(多)对资本主义工商业实行和平赎买的必要性:○1有利于发挥私营工商业在国计民生方面的积极作用,促进国民经济发展○2有利于争取和团结民族资产阶级,有利于团结各民主党派和各界爱国民主人士,巩固和发展统一战线○3有利于发挥民族资产阶级中大多数人的知识、才能、技术专长和管理经验16、对资本主义工商业进行和平赎买的原因:○1民族资产阶级具有两面性,既有剥削工人取得利润的一面(坏)又有拥护宪法、愿意接受社会主义改造的一面(好)1919~1949时期民族资产阶级的两面性(软弱性):◇1革命性◇2动摇性○2中国共产党与民族资产阶级长期保持着统一战线的关系○3我国已经有了强大的国家政权和国营经济,这就造成了私人资本主义在政治上、经济上对社会主义的依赖○4当时国家对粮食和工业原料的统购销售○5资本主义企业中工人群众对资本家的监督等因素17、(多)国家资本主义的评价:○1国家直接控制和支配下的资本主义经济○2人民政府管理之下,用各种形式和国营社会经济联系若,并受工人监督的资本主义经济○3不是普通的资本主义经济,而是一种特殊的资本主义经济,即新式的国家资本主义经济○4不是为了资本家的利润而存在,而是为了供应人民和国家的需要而存在○5带着很大的社会主义性质国家资本主义:○1初级形式的国家资本主义18、(多)形式:(四马分肥)◇1委托加工◇2计划订购◇3统购包销◇4经销代销○2高级形式的国家资本主义:◇1个别企业的公私合营(19、四马分肥)◇2全行业的公私合营20、(背)社会主义改造的历史经验:在进行社会主义改造向社会主义过渡的进程中,中国共产党积累了丰富的历史经验○1坚持社会主义工业化建设与社会主义改造的同时井举○2采取积极引导、逐步过渡的方式○3用和平方法进行改造我国的社会主义改造取得了历史性的胜利,也出现了一些失误和偏差第三节社会主义制度在中国的确立21、1956.12社会主义三大改造完成,标志着:○1中国历史上长达数千年的阶级剥削制度的结束○2社会主义基本制度在我国初步确立○3社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革○4为当代中国ー切发展进步奠定了制度基础○5使广大劳动人民真正成为国家的主人○6实现了中华民族由近代不断衰落到根本扭转命运,持续走向繁荣富强的伟大飞跃1949.10的伟大飞跃:专制一民主。

第三章社会主义时期的民族及民族关系习题一、单项选择1.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的是:A.中央民族工作会议(1992年1月)B.中共十五大C.中共十六大D.中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会(2005年5月)2.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的人是:A.毛泽东B.邓小平C.江泽民D.胡锦涛3.社会主义民族关系确立的标志是:A.新中国的成立B.民主改革和社会主义改造的完成C.改革开放的开始D.社会主义市场经济制度的实行二、多项选择1.民族关系涉及的领域包括:A.政治领域B.经济领域C.文化领域D.思想领域2.民族关系的内涵(内容)涉及到民族共同体的:A.利益B.权利C.意识D.情感3.民族关系的表现形式有:A.不同民族群体之间的关系B.不同民族个体之间的关系C.同一民族内部不同群体之间的关系D.同一民族内部不同个体之间的关系4.社会主义民族关系的基础有:A.中国共产党的领导B.社会主义制度的建立C.马克思主义民族理论的指导D.人民民主专政制度5.影响社会主义民族关系的国内负面因素有:A.经济利益引发的摩擦B.文化差异产生的矛盾C.风俗习惯不同引发的风波D.宗教信仰差异产生的误会6.影响社会主义民族关系的国际负面因素有:A.民族分裂势力B.宗教极端势力C.暴力恐怖势力D.民族主义7.社会主义民族关系的本质特征有:A.民族平等B.民族团结C.民族互助D.民族和谐三、判断题1.社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期,各民族间的共同因素在不断增多,但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。

2.平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征。

3.“三个离不开”是指汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

4.发生在两个民族之间的关系就是民族关系。

5.1949年新中国的成立,标志着社会主义民族关系的形成。

第三章社会主义时期的民族

背景

本段将回顾社会主义时期中国面临的民族问题的背景,包括多

民族国家的特点、革命斗争中的民族矛盾以及社会主义建设中的民

族关系。

本章将介绍社会主义时期中国民族问题的特点,包括民族平等、团结、自治和发展的原则,

以及党的民族政策和国家制度对民族问题的处理。

以下是《第三章社会主义时期的民族》的内容扩写:本章将介绍社会主义时期中国民族问题的特点,包括民族平等、团结、自治和发展的原则,

以及党的民族政策和国家制度对民族问题的处理。

以下是《第三章社会主义时期的民族》的内容扩写:

社会主义时期中国民族问题对国家建设和社

会发展产生了深远的影响。

其中,民族团结对社

会主义现代化建设起到了重要作用。

在社会主义

时期,中国积极推进民族团结,促进各民族的共

同发展。

通过加强民族交流与融合,提升了民族

团结的意识和认同感,使得各族群更加团结一心,共同为国家建设和社会进步做出贡献。

同时,社会主义理论也对民族问题提供了重要的启示。

社会主

义理论强调平等、团结和共同进步的原则,为民族问题解决提供了

思想指导和基本原则。

社会主义理论指引着中国政府制定和实施了

一系列有益于民族团结的政策和措施,极大地推动了民族和谐与发展。

综上所述,社会主义时期中国民族问题的影响主要体现在民族

团结对社会主义现代化建设的作用以及社会主义理论对民族问题的

启示。

民族团结的加强和社会主义理论的指导为社会主义时期的民

族困境提供了解决方案,并为中国国家建设和社会发展创造了良好

的基础。

以上是对《第三章社会主义时期的民族》内容的简要扩写。

以上是对《第三章社会主义时期的民族》内容的简要扩写。