上海市 中考语文一模试卷-(含答案)

- 格式:docx

- 大小:214.73 KB

- 文档页数:16

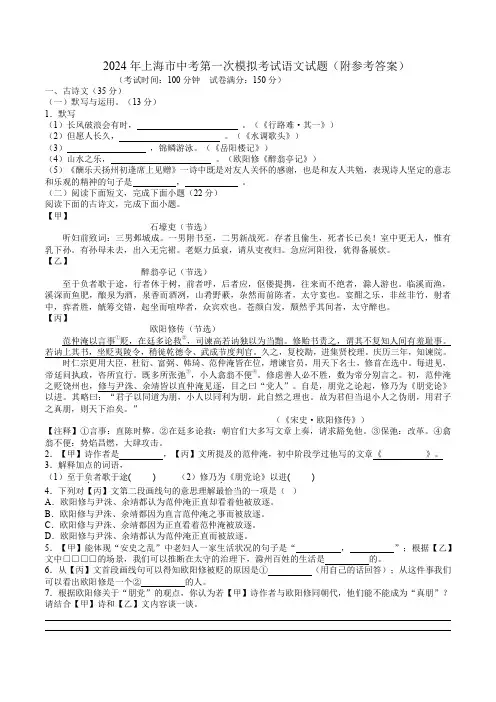

2024年上海市中考第一次模拟考试语文试题(附参考答案)(考试时间:100分钟试卷满分:150分)一、古诗文(35分)(一)默写与运用。

(13分)1.默写(1)长风破浪会有时,。

(《行路难·其一》)(2)但愿人长久,。

(《水调歌头》)(3),锦鳞游泳。

(《岳阳楼记》)(4)山水之乐,。

(欧阳修《醉翁亭记》)(5)《酬乐天扬州初逢席上见赠》一诗中既是对友人关怀的感谢,也是和友人共勉,表现诗人坚定的意志和乐观的精神的句子是,。

(二)阅读下面短文,完成下面小题(22分)阅读下面的古诗文,完成下面小题。

【甲】石壕吏(节选)听妇前致词:三男邺城成。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备展炊。

【乙】醉翁亭记(节选)至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒冽,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

【丙】欧阳修传(节选)范仲淹以言事①贬,在廷多论救②,司谏高若讷独以为当黜。

修贻书责之,谓其不复知人间有羞耻事。

若讷上其书,坐贬夷陵令,稍徙乾德令、武成节度判官。

久之,复校勘,进集贤校理。

庆历三年,知谏院。

时仁宗更用大臣,杜衍、富弼、韩琦、范仲淹皆在位,增谏官员,用天下名士,修首在选中。

每进见,帝延问执政,咨所宜行。

既多所张弛③,小人翕翁不便④。

修虑善人必不胜,数为帝分别言之。

初,范仲淹之贬饶州也,修与尹洙、余靖皆以直仲淹见逐,目之曰“党人”。

自是,朋党之论起,修乃为《朋党论》以进。

其略曰:“君子以同道为朋,小人以同利为朋,此自然之理也。

故为君但当退小人之伪朋,用君子之真朋,则天下治矣。

”(《宋史·欧阳修传》)【注释】①言事:直陈时弊。

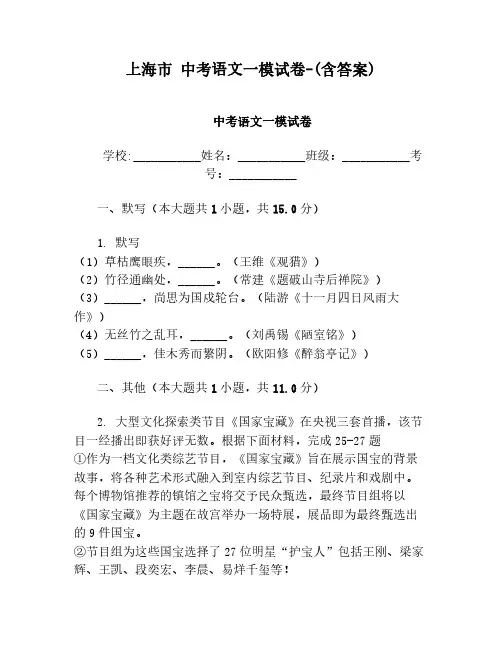

上海市中考语文一模试卷-(含答案)中考语文一模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)草枯鹰眼疾,______。

(王维《观猎》)(2)竹径通幽处,______。

(常建《题破山寺后禅院》)(3)______,尚思为国戍轮台。

(陆游《十一月四日风雨大作》)(4)无丝竹之乱耳,______。

(刘禹锡《陋室铭》)(5)______,佳木秀而繁阴。

(欧阳修《醉翁亭记》)二、其他(本大题共1小题,共11.0分)2.大型文化探索类节目《国家宝藏》在央视三套首播,该节目一经播出即获好评无数。

根据下面材料,完成25-27题①作为一档文化类综艺节目,《国家宝藏》旨在展示国宝的背景故事,将各种艺术形式融入到室内综艺节目、纪录片和戏剧中。

每个博物馆推荐的镇馆之宝将交予民众甄选,最终节目组将以《国家宝藏》为主题在故宫举办一场特展,展品即为最终甄选出的9件国宝。

②节目组为这些国宝选择了27位明星“护宝人”包括王刚、梁家辉、王凯、段奕宏、李晨、易烊千玺等!③根据我国文物分类标准,只有一级甲等文物才能称其为“国宝”。

一件文物究竟是不是一级甲等,首先不是文物价值几何,最重要的是它必须是中华文明发展的重要见证,有了这一层意义,才能被认定为“国宝”。

(1)阅读材料①和②,简要分析《国家宝藏》能够获得如此好评的原因。

①融合了多种艺术形式。

②______。

③______。

(2)下列活动中,不适合作为该节目内容的是______A.明星小剧场演绎国宝故事B.专家教授来解读国宝价值C.为保护国宝进行现场募捐D.收藏者介绍国宝流传经历(3)有人推荐王叔远雕刻的核舟进入《国家宝藏》这个节目,你觉得是否合适,依据材料简要陈述理由。

三、诗歌鉴赏(本大题共2小题,共12.0分)3.古诗理解江城子•密州出猎老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。

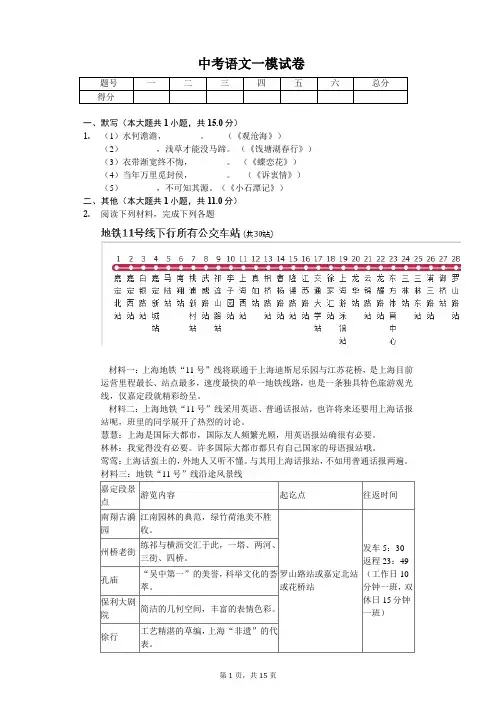

中考语文一模试卷一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.(1)水何澹澹,______ 。

(《观沧海》)(2)______ ,浅草才能没马蹄。

(《饯塘湖春行》)(3)衣带渐宽终不悔,______ 。

(《蝶恋花》)(4)当年万里觅封侯,______ 。

(《诉衷情》)(5)______ ,不可知其源。

(《小石潭记》)二、其他(本大题共1小题,共11.0分)2.阅读下列材料,完成下列各题材料一:上海地铁“11号”线将联通于上海迪斯尼乐园与江苏花桥,是上海目前运营里程最长、站点最多,速度最快的单一地铁线路,也是一条独具特色旅游观光线,仅嘉定段就精彩纷呈。

材料二:上海地铁“11号”线采用英语、普通话报站,也许将来还要用上海话报站呢,班里的同学展开了热烈的讨论。

慧慧:上海是国际大都市,国际友人频繁光顾,用英语报站确很有必要。

林林:我觉得没有必要。

许多国际大都市都只有自己国家的母语报站哦。

莺莺:上海话蛮土的,外地人又听不懂。

与其用上海话报站,不如用普通话报两遍。

材料三:地铁“11号”线沿途风景线根据“材料一”,最适合地铁11号线作“导游词”的开场白的两项是:______ 、______ 。

A、乘客们,大家好!这是一条特色观光线,全车已覆盖了4G网络,大家可以免费使用。

B、乘客们,欢迎乘坐11号地铁线!本车采用的是低噪声、低振动的车型,绿色环保。

C、乘客们,欢迎乘坐11号地铁线!让我们一起来领略江南风情,感受上海城市精神。

D、乘客们,地铁11号线是大陆最长的单一地铁线路,也是国内第一条跨省地铁线路。

E、乘客们,地铁11号线从浦发出发,沿途经过南翔古镇、嘉定古城,直达江苏花桥。

F、乘客们,欢迎乘坐11号线地铁线!这是一条行车时间最长,沿途风光最好的地铁线。

(2)栏目二:发表你自己的见解请你针对“材料二”中同学的议论发表自己的看法,并阐明理由。

______(3)栏目三:介绍嘉定一个景点“十一”长假,外地游客宁祥乘上地铁11号线。

中考语文一模试卷一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)风劲角弓鸣,______ 。

(《观猎》)(2)______ ,此日中流自在行。

(观书有感(其二)》)(3)小桥流水人家,______ 。

(《天净沙•秋思》)(4)______ ,思而不学则殆。

(《孔孟论学》)(5)青山绿水,______ 。

(《天净沙•秋》)二、其他(本大题共1小题,共11.0分)2.阅读下面材料,完成下列各题【材料一】从2006年“中英诗歌进地铁”,到2010年“当诗歌遇上铁”再到2015年“中外诗歌进地铁”,上海地铁已经举办了三次诗歌进地铁活动。

今年“中外诗歌进地铁”系列活动以“穿越时空激荡心灵”为主题,在上海地铁全网14条线各打造一列“文化列车”,用“车、墙、屏”全方位展示近200首中外经典诗歌,营造优雅美好的地铁文化氛围。

【材料二】2012年,上海充分利用城市地铁公共空间,积极实施“文化地铁”工程,制订了《上海地铁公共文化三年行动计划》,开展文化展览、展演、展示等“进地铁”系列活动,使乘客在不经意间便能惬意地享受文化艺术。

【材料三】据《青年报》2014年2月18日报道,记者在徐家汇地铁站近百米的“上海地铁文化艺术长廊”,看到了商业广告占据了艺术长廊的所有30个灯箱。

评论家金哲认为,在商业浪潮中,坚守文化是需要勇气和魄力的。

(1)由材料可知,上海地铁“坚守文化”的具体举措有______ ,遇到的困难是______ 。

(2)假如2016年举办第四次诗歌进地铁活动,请按照下列提示设计相关内容(不得与前三次雷同)。

活动名称:______ 进地铁主题:______(3)为上海“文化地铁”工程献计献策,下列活动策划不合适的一项是______A、利用地铁公共空间,适时举行音乐表演活动。

B、用雕塑、绘画、摄影艺术打造老上海风情主题车展。

C、在地铁上播放沪剧、独角戏等上海地方戏曲视频。

D、去除地铁站点的所有广告,用来传播高雅艺术。

中考语文一模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)秋风萧瑟,______。

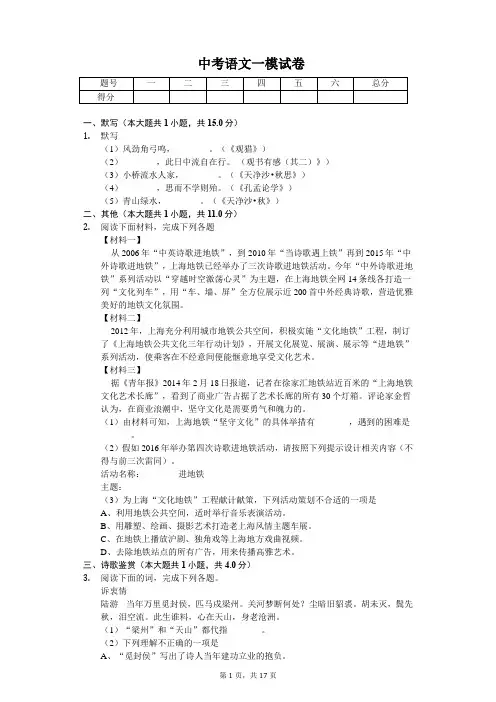

(《观沧海》)(2)______,阴阳割昏晓。

(《望岳》)(3)沉舟侧畔千帆过,______。

(《酬乐天扬州初逢席上见赠》)(4)胡未灭,______,______。

(《诉衷情》)(5)______,后天下之乐而乐。

(《岳阳楼记》)二、其他(本大题共1小题,共10.0分)2.魅力汉语(1)语句点断一个雨天,一家旅店的主人想拒绝来客投宿,于是在大门口写了一幅字:“下雨天留客天留我不留”,目的是让客人知难而退。

但过往的旅客一看,纷纷欣然入住。

原来,主客双方对这个句子的停顿标点不同,对句义的理解也完全相反。

请你分别为主人和客人标点:①主人:下雨天留客天留我不留②客人:下雨天留客天留我不留(2)语义理解下面选项中,前后两句的划线部分意思不同的项是(多选题)______A.冬天,能穿多少穿多少。

∥夏天,能穿多少穿多少。

B.剩女产生的原因有两个:一是谁都看不上,∥二是谁都看不上。

C.某人单身的原因是:原来喜欢一个人。

∥现在喜欢一个人。

D.地铁里一个女孩在给男朋友打电话:“我已经到中山公园了,你快出来往地铁口走。

如果你到了,我还没到,你就等着吧。

∥如果我到了,你还没到,你就等着吧。

”(3)语序调整相传,清朝“中兴之臣”曾国藩率领湘军与太平天国作战,屡吃败仗。

曾国藩如实上书朝廷,言及“屡战屡败”。

但他的助手认为不妥,便改为“屡败屡战”。

请你说说二者的差异:屡战屡败:______屡败屡战:______。

三、文言文阅读(本大题共2小题,共21.0分)3.阅读下文,完成下列各题愚公移山(节选)太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

A北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迁也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,B指通豫南,达于汉阴,可乎?”C杂然相许。

2024年上海市长宁区初三中考语文一模试题卷2024.1一、古诗文(35 分)(一)默写与运用(13分)1.树木丛生,____________________。

(曹操《观沧海》)2. ____________________,相去复几许。

(《迢迢牵牛星》)3.但愿人长久,____________________。

(苏轼《水调歌头(明月几时有)》)4.汽笛声响起,轮船渐渐驶离码头。

柔情的江水恋恋不舍地送着远行的游子。

这让离开故土的小新想起了李白《渡荆门送别》中的诗句“____________________,____________________”。

(二)阅读下面古文,完成第5-10题(22分)【甲】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

【乙】洪武初,有御史言陶安①隐微之过者。

太祖曰:“尔何由知之?”对曰:“闻之于道路。

”太祖曰:“御史但取道路之言以毁誉人,此为尽职乎?植佳木者必去蟫蠹②,长良苗者必芟稂莠③,任正士者必绝邪人。

凡邪人之事君,必先结以小信,而后逞其大诈。

此人尝有所言,朕不疑而听之,故今日乃为此妄言。

夫去小人当如扑火及其未盛而扑之则易为力④。

不然,害滋大矣。

”乃命中书省黜之。

(选自《典故纪闻》)【注释】:①陶安:字主敬。

洪武元年九月染病卒于官,帝亲为文以祭,追封姑孰郡公。

②蟫蠹(yín d ù):此处泛指蛀虫。

③芟(shān):铲除。

稂莠(lángyǒu):泛指有害于禾苗的杂草。

④为力:奏效。

5.【甲】文出自《__________》。

(1分)6.解释下列句中加点词。

(6分)(1)及其家穿井________ (2)国人道之________ (3)植佳木者必去蟫蠹________7.用现代汉语翻译【甲]文中的画线句。

中考语文一模试卷一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)明月松间照,______ 。

(王维《山居秋暝》)(2)______ ,病树前头万木春。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)(3)不见去年人,______ 。

(欧阳修《生查子•元夕》)(4)______ ,锦鳞游泳。

(范仲淹《岳阳楼记》)(5)______ ,寻向所志,…….(《陶渊明《桃花源记》)二、其他(本大题共1小题,共11.0分)2.材料一:每逢年至,小闺女们闹着戴绒花、穿红袄、嘴巴涂上浓浓的胭脂团儿。

男孩子们的兴趣都盯在鞭炮上。

我则不然,最喜欢的是买个花脸戴。

这是一种纸浆轧制成的面具,用掺胶的彩粉画上戏里边那些有名有姓、威风十足的大花脸。

后边拴根橡皮条,往头上一套,自己俨然就变成那员虎将了。

这花脸是依脸形轧的,眼睛处挖两个孔,可以从里边往外看。

但鼻子和嘴的地方不通气儿,一戴上,好闷,还有股臭胶和纸浆的味儿;说出话来,声音变得低粗,却有大将威武不凡的气概,神气得很。

(摘自冯骥才《花脸》)材料二:京剧花脸是其它角色不能替代的一种特殊表现形式,是戏曲演员面部化妆的一种谱式,是从唐代乐舞“代面“所戴的面具逐渐演变而来。

演员用各种色彩在面部勾画成一定的图案,借以显示人物的性格特征。

一般以红色代表忠勇,如“关羽“;黑色代表粗犷、耿直,如“张飞“;白色代表奸邪,如“曹操“.各种特定的脸谱具有很高的识别度,观众一看脸谱,即知其为何人。

勾脸脸谱时要用画笔蘸色,对镜勾勒,首先勾画眉,次勾画眼窝、鼻窝、嘴角脸膛及全部,然后勾画脸纹。

(摘自好搜百科“京剧花脸”词条,有删改)(1)某校拟组织“京剧花脸与中国戏曲”为主题的系列活动。

请完成以下相关任务。

1)【系列活动之一】“花脸”趣味我来说-- ______ 、______ 、______ 、______ 可以用笔在脸上勾画笔2)【系列活动之二】“花脸”故事我来讲--“材料二”中列举了三位历史人物,他们各有故事。

2024初三语文一模静安区语文试卷(含答案)一、古诗文(35分)(一)默写与运用(13分)1.千磨万击还坚劲,_________________。

(《竹石》)2._________________,草色入帘青。

(《陋室铭》)3.……所以动心忍性,_________________。

(《生于忧患,死于安乐》)4.学生在求学过程中,也应拿出杜甫《望岳》中的“___________,____________”气概,满怀豪情,不断进取,从而领略每一段学习征程中最美丽的风景。

(二)阅读下面的文言文,完成第5—10题(22分)【甲】岳阳楼记(节选)嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

【乙】醉翁亭记(节选)已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?庐陵欧阳修也。

【丙】喜雨亭记(节选)苏轼①亭以雨名,志喜也。

……②子至扶风①之明年,始治官舍,为亭于堂之北,而凿池其南,引流种木,以为休息之所。

是岁之春,雨麦②于岐山之阳,其占为有年③。

既而弥月不雨,民方以为忧。

越三月乙卯④乃雨,甲子又雨,民以为未足;丁卯大雨,三日乃止。

官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭⑤于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

③于是举酒于亭上以属客,而告之曰:“五日不雨可乎?”曰:“五日不雨则无麦。

”“十日不雨可乎?”曰:“十日不雨则无禾。

”无麦无禾,岁且荐饥⑥,狱讼繁兴,而盗贼滋炽。

则吾与二三子,虽欲优游以乐于此亭,其可得耶?今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子,得相与优游而乐于此亭者,皆雨之赐也,其又可忘耶?【注释】①扶风:折凤翔府。

中考语文一模试卷一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)酒酣胸胆尚开张,______,又何妨?《江城子密州出猎》(2)______,不耻下问,是以谓之文也。

《孔孟论学》(3)夕阳西下,______。

《天净沙秋思》(4)回看射雕处,______。

《观猎》(5)______,静影沉璧。

《岳阳楼记》二、其他(本大题共1小题,共11.0分)2.依据以下材料,完成下列各题。

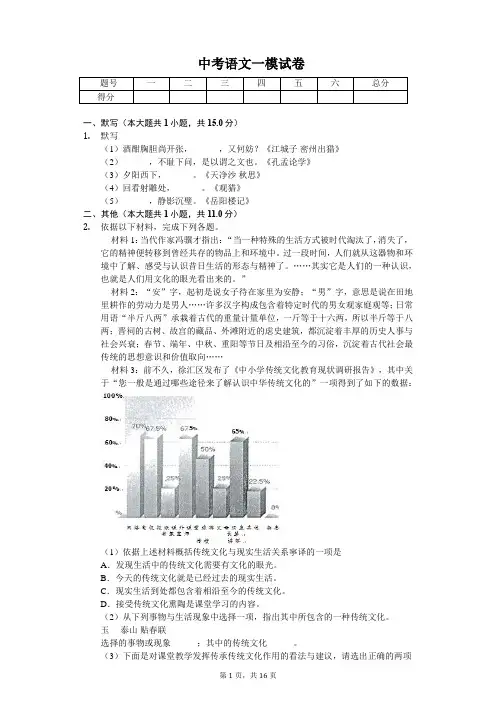

材料1:当代作家冯骥才指出:“当一种特殊的生活方式被时代淘汰了,消失了,它的精神便转移到曾经共存的物品上和环境中。

过一段时间,人们就从这器物和环境中了解、感受与认识昔日生活的形态与精神了。

……其实它是人们的一种认识,也就是人们用文化的眼光看出来的。

”材料2:“安”字,起初是说女子待在家里为安静;“男”字,意思是说在田地里耕作的劳动力是男人……许多汉字构成包含着特定时代的男女观家庭观等;日常用语“半斤八两”承栽着古代的重量计量单位,一斤等于十六两,所以半斤等于八两;晋祠的古树、故宫的藏品、外滩附近的虑史建筑,都沉淀着丰厚的历史人事与社会兴衰;春节、端年、中秋、重阳等节日及相沿至今的习俗,沉淀着古代社会最传统的思想意识和价值取向……材料3:前不久,徐汇区发布了《中小学传统文化教育现状调研报告》,其中关于“您一般是通过哪些途径来了解认识中华传统文化的”一项得到了如下的数据:(1)依据上述材料概括传统文化与现实生活关系寧译的一项是______A.发现生活中的传统文化需要有文化的眼光。

B.今天的传统文化就是已经过去的现实生活。

C.现实生活到处都包含着相沿至今的传统文化。

D.接受传统文化熏陶是课堂学习的内容。

(2)从下列事物与生活现象中选择一项,指出其中所包含的一种传统文化。

玉泰山贴春联选择的事物或现象______;其中的传统文化______。

(3)下面是对课堂教学发挥传承传统文化作用的看法与建议,请选出正确的两项______、______。

2023学年第一学期九年级质量调研语文样卷(满分:150分,完成时间:100分钟)一、文言文(35分)1.默写与运用①无可奈何花落去,___________。

(晏殊《浣溪沙》)②___________,一览众山小。

(杜甫《望岳》)③射者中,弈者胜,___________,起坐而喧哗者,众宾欢也。

(欧阳修《醉翁亭记》)④好朋友参加班干部竞选却落选了,你想用《行路难》(其一)中所学的诗句激励他下次再努力。

于是在便签上写下了_______,_______,悄悄放进了他的文具盒。

阅读下面的文言文,完成小题。

凡闻言必熟论,其于人必验之以理。

鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔①一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎②举.夔于草莽③之中而进之,舜以为乐正。

夔于是正六律,和五声,以通八风④,而天下大服。

重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节⑤也,故唯圣人为能和。

和,乐之本也。

夔能和之,以平天下,若夔者,一而足矣’。

故曰‘夔一足’,非‘一足’也。

”宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使.,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

节选自《___________》【注释】①乐(yuè)正:古代官名,负责管理音乐事务的官员。

夔(kuí):人名,善音律。

②重黎:相传尧时掌管时令,后为舜臣。

③草莽:草野,指民间。

④通:调和。

八风:八方之风。

⑤节:关键。

2.请给上文补充出处《_______》(书名)。

3.解释下列句中加点词。

(1)令重黎举.夔于草莽之中()(2)得一人之使.()4.对文中画横线句意思的理解,最恰当的一项是()A.大丈夫的快乐是天地的精华,是得失的关键。

B.大丈夫所喜爱的音乐是天地的精华,是得失的关键。

C.音乐是是天地的精华,是得失的关键。

中考语文一模试卷一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)月上柳梢头,______ 。

(《生查子•元夕》)(2)______ ,此日中流自在行。

(《观书有感》)(3)此生谁料,______ ,______ 。

(《诉衷情》)(4)______ ,无论魏晋。

(《桃花源记》)(5)禽兽之变诈几何哉?______ 。

(《狼》)二、其他(本大题共1小题,共11.0分)2.阅读下面材料,完成下列各题历时近三年的科研攻关,上海首张PM2.5“基因谱”正式出炉,PM2.5的来源终于浮出水面。

区域影响平均为26% 本地来源平均为74%图片说明:上海PM2.5“基因谱”新鲜出炉(1)从图中可以提取的主要信息是①______②______(2)阅读下列【简讯】,结合图中内容回答问题上海“治霾”的重点应该在______ 和______ 两个方面。

上海首张PM2.5“基因谱”正式出炉的意义是______ 。

【简讯】上海出台的清洁空气行动计划(2013年-2017年)选择聚焦重点时,就着重参考了 PM2.5“基因谱”的研究成果。

针对PM2.5贡献率较高的工业锅炉与炉窑污染,仅 2014年,上海就完成了 1675台燃煤(重油)锅炉和窑炉的清洁能源替代或关停。

针对另一项贡献率较高的流动源污染,2014年5月起,上海提前实施了新车国五排放标准,全年淘汰黄标车和老旧车17.16万辆,超额完成国家下达的年度任务…同时,制定了推广新能源车的配套政策,新增新能源公交车1400余辆和社会车辆4000余辆。

统计显示,到2015年底,上海清洁空气行动计划所明确的119项治理任务按节点全面启动,近三成项目已完成。

(3)请你拟一条标语送给上海市政府“治霾”部门或上海市的“制霾”企业,表达一个初中学生对环境问题的关切或建议。

三、诗歌鉴赏(本大题共1小题,共4.0分)3.阅读下面的词,完成下列各题。

水仙子•咏江南[元]张养浩一江烟水照晴岚,两岸人家接画檐,艾荷丛一段秋光淡。

2024年上海市崇明区九年级中考语文一模试题卷2024.01一、古诗文(35分)(一)默写(13分)1.夜阑卧听风吹雨,___________________。

(陆游《十一月四日风雨大作》)2.___________________,芳草萋萋鹦鹉洲。

(崔颢《黄鹤楼》)3.而或长烟一空,___________________……(范仲淹《岳阳楼记》)4.小明同学旅游时遥望山野,看到夕阳余晖下漫山红色的枫叶,情不自禁地用王绩《野望》中“___________________,___________________”一句表达自己内心的激动心情。

(二)阅读下面诗文,完成第5一10题。

(22分)【甲】饮酒(其五)结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【乙】醉翁亭记(节选)至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥。

酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

【丙】元德秀,字紫芝,河南人。

……为鲁山令,有盗系①狱,会虎为暴,盗请格②虎自赎,许之。

吏曰:“彼诡计,且亡去,无乃为累乎?”德秀曰:“许之矣,不可负约。

即有累,吾当坐,不及余人。

”明日,盗尸虎还,举县嗟叹。

所得俸禄,悉衣食人之孤遗者。

岁饥,日或不爨③。

嗜酒,陶然弹琴以自娱。

天宝十三载卒,家惟枕履箪瓤而已。

(《新唐书》,有删改) 【注释]①系:拘囚,关进牢狱。

②格:打斗,击杀。

③爨(cuàn):烧火煮饭。

5.【乙】文的作者是___________ (人名),我们还学过他另一篇作品《___________》。

(2分)6.解释下列句中的加点词(4分)(1)下列与文中加点词“负”意思相同的一项是( )A.如释负重B.忘恩负义C.负荆请罪D.久负盛名(2)许.之矣___________7.用现代汉语解释【乙】文中划线句。

中考语文一模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)蜂蝶纷纷过墙去,______。

(王驾《雨晴》)(2)枯藤老树昏鸦,______,古道西风瘦马。

(马致远《天净沙•秋思》)(3)人生自古谁无死,______。

(文天样《过零丁洋》(4)______,草色入帘青。

(刘禹锡《陋室铭》)(5)叫嚣乎东西,______。

(柳宗元《捕蛇者说》)二、其他(本大题共1小题,共10.0分)2.阅读下面的材料,完成下列各题“绿色账户”,是申城推进生活垃圾分类过程中形成的有效机制,通过积分兑换鼓励居民自主分类,实现“垃圾分类可积分、积分可兑换、兑换可获益”,得到了市民的普遍认可。

“绿色账户”如何可持续?资金很重要。

城投集团公司和中国银行上海市分行这两家大型国企,承担起申城垃圾源头分类的运营成本。

由此,“绿色账户”有了可靠的经济支撑。

同时,互联网也服务于“绿色账户”。

申城建立了绿色账户“互联网+”平台系统,将互联网web端、手机app端和微信端三位一体,真正形成面向政府、面向公众、服务市民的综合性管理平台。

三年来,全市居民积极响应,垃圾分类逐步普及,居民参与度逐步提高,垃圾分米积分与日俱增。

目前,“绿色账户”累计发卡343万张,覆盖427万户,共计积分22亿,已消纳积分12亿。

(摘自2017年11月30日新民晚报有改动)链接:可回收垃圾是指适宜回收循环使用和资源利用的废物(1)阅读以上材料,请概括“绿色账户”得以推行的原因:①______②互联网也服务于绿色账户③______(2)你校拟开展相关主题宣传活动,增进学生和家长对低碳环保、垃圾分类知识的了解,主动践行垃圾分类。

请你为此次活动设计一条宣传标语:______(至少选用一种修辞)(3)王小明的奶奶是“绿色账户”项目的积极响应者,今天她要对以下垃圾进行分类,请根据链接帮助她挑选出属于可回收垃圾的是______、______A.被油污污染的旧报纸 B.厨余垃圾 C.废电池D.废油漆 E.纸质牛奶盒 F.烟头。

上海市中考语文模拟测试试卷(一)一、文言文(36分)1.默写(1)无意苦争春,。

(陆游《卜算子咏梅》))(2)爱上层楼,。

(辛弃疾《奴儿书博山道中壁》)(3),死者长已矣。

(杜甫《石壕吏》(4),锦鳞游泳。

(范仲淹《岳阳楼记》)(5)人们对远方的亲朋好友表达思念与祝福时,常常会引用苏轼《水调歌头》中的诗句“,。

”阅读下列词文,回答问题【甲】钱塘湖春行孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

【乙】桃花源记晋太元中,武陵人捕鱼为业。

缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

渔人甚异之。

复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:“不足为外人道也。

”既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

【丙】和桃源诗序[宋]苏轼世传桃源事,多过其实。

考渊明所记,止言先世避秦乱来此,则渔人所见,似是其子孙,非秦人不死者也。

又云杀鸡作食,岂有仙而杀者乎?……旧说南阳有菊水,水甘而芳,居民三十余家,饮其水皆寿,或至百二三十岁。

……近岁道稍通,渐能致五味①,而寿益衰,桃源盖此比也欤。

使武陵太守得至焉,则已化为争夺之场久矣。

常意天地间若此者甚众,不独桃源。

【注】①五味:这里指日常的调味品。

2.【甲】诗的作者是:;【乙】文的作者是(朝代)的陶渊明。

2023学年第一学期九年级语文练习(2024.01)(完卷时间100分钟,满分150分)考生注意:1.本试卷共24题。

2.试卷满分150分,考试时间100分钟。

3.请将所有答案做在答题纸的指定位置上,做在试卷上一律不计分。

一、古诗文(35分)(一)默写与运用(13分)1.______________,水村山郭酒旗风。

(《江南春》)2.水何滄澹,__________。

(《观沧海》)3.__________,沉鳞竞跃。

(《答谢中书书》)4.不管前路如何艰难,有志者一定会如李白在《行路难》(其一)中所写的那样:_____ _____________,______________。

(二)阅读下面选文,完成第5-10题(22分)[甲]水调歌头丙辰中秋,欢饮达旦,大碎,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

[乙]记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荷交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

[丙]书遗蔡允元(元丰八年九月作于楚州)仆闲居六年,复出从仕。

自六月被命,今始至淮上,大风三日不得渡。

故人蔡允元来船中相别。

允元眷眷不忍归,而仆迟回不发,意甚愿来日复风。

坐客皆云东坡赴宜之意,殆似小儿迁延避学。

爱其语切类,故书之,以遗允元,为他日归休一笑。

5.[甲][乙][丙]三篇的作者都是_____________(朝代)著名的文学家、书法家、画家苏轼。

(1分)6.[甲]词中的“绮户”的意思是__________________(2分)7.加点字解释。

(4分)(1)大风三日不得渡()(2)以进允元()8.句子翻译(6分)(1)用现代汉语解释[乙]文中画线的句子。

中考语文一模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写。

(1)几处早莺争暖树,______。

《钱塘湖春行》(2)______,到乡翻似烂柯人。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》(3)日暮乡关何处是,______。

《黄鹤楼》(4)______,溪深而鱼肥。

《醉翁亭记》(5)予谓菊,______。

《爱莲说》二、其他(本大题共1小题,共10.0分)2.2016年8月30日,取“百柱成林,国学丛集”之理念的中国国学研究与交流中心建设竣工,该中心将集中展现中华民族传统文化的精髓,成为普通大众学习中国古代典籍、阅读国学相关书籍、进行国学体验和文化交流的重要文化场所。

为了更好地了解这一文化工程,某学校组织了一次参观活动。

当他们来到了国学中心的正前方,甲同学就情不自禁地对它的外观进行了生动的描绘:老师说:“穿过国学研究中心的正南门,你们将看到24位从古至今对中国传统文化作出贡献的先贤铜人像,你们最想看到的是哪一位?跟大家说说你的理由。

”乙同学抢先说:“我想看到,是因为。

”参观结束后,老师让同学们畅说国学研究与交流中心的建设意义,丙同学一口气说了四条:A.研究和展现中华优秀传统文化所蕴含的丰富内涵;B.让人们客观看待中华传统文化中的精华与糟粕;C.弘扬中华优秀传统文化;D.促进中华文化与世界文化的交流。

某同学说,我不赞同其中的。

老师和同学纷纷点头称是。

(1)结合所给文字,帮甲同学描绘国学研究中心的外观特点(含一种修辞)。

(2)如果你是乙同学,你最想看到的先贤是______(人物),理由是______。

(3)丙同学所说的四点“建设意义”,老师和同学不赞同的一条应该是______。

A、研宄和展现中华优秀传统文化所蕴含的丰富内涵;B、让人们客观看待中华传统文化中的精华与糟粕;C、弘扬中华优秀传统文化;D、促进中华文化与世界文化的交流。

中考语文一模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)山光悦鸟性,______。

(《题破山寺后禅院》)(2)______,浅草才能没马蹄。

(钱塘湖春行》)(3)欲把西湖比西子,______。

(《饮湖上初晴后雨》)(4)______,五十弦翻塞外声。

(《破阵子•为陈同甫赋壮词以寄》)(5)醉翁之意不在酒,______。

(《醉翁亭记》)二、其他(本大题共1小题,共10.0分)2.阅读下面材料,完成各题【材料1】钟书阁2013年4月营业,成为申城引人注目的文化地标,获誉“上海最美书店”。

书阁在上海的有名,不仅在于装饰形式上的“美”和经营内容上的“活”,更在其理念的创新,敢于突破常规,这才是获得众多读者青睐和市场成功的根本原因。

【材料2】上海钟书实业有限公司董事长兼总经理金浩说,“钟书”一词的来历取自作家钱钟书。

“阁”取自中国最古老的藏书楼天一阁,阁的空间不大,但是有书则大。

为了表达他对先生的敬意,他给女儿取名“钟书”,1995刚开办的书店命名为“钟书书店”【材料3】“钟书阁”logo以黑底金字隶体,在外观上,落地玻璃上印满了汉英法俄等不同语种的书籍段落,内部藏书主要以社科、文学类为主。

有的分点为传承原来老店特色,并尊重十几年老顾客的感情,设置了“店中店”,保留教辅文具专区。

【材料4】上海“钟书阁”走出了一条借助本土资源,发展“特、精、专”的实体书店的独特路径。

不过,顾客纷至沓来门庭若市,停车等问题突出,一定程度上打扰了周边居民的正常生活。

(1)上述材料表明读者青睐钟书阁的原因的两项是______A、“钟书阁”装饰形式上美,经营内容上“活”。

B、“钟书阁”创办人金浩表达他对钱钟书先生的敬意。

C、“钟书阁”更新理念上创新,敢于突破常规受青睐。

D、“钟书阁”发展路径独特,顾客纷至沓来门庭若市。

中考语文一模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、默写(本大题共1小题,共15.0分)1.默写(1)盈盈一水间,______。

(《迢迢牵牛星》)(2)了却君王天下事,______。

(《破阵子•为陈同甫赋壮词以寄》)(3)______,身世浮沉雨打萍。

(《过零丁洋》)(4)空乏其身,______。

(《生于忧患,死于安乐》)(5)______,百废具兴。

(《岳阳楼记》)二、其他(本大题共1小题,共10.0分)2.阅读下面的材料,完成各题鲁迅不但属于中国,而且属于世界。

1936年10月19日,鲁迅先生病逝于上海。

先生说:“忘记我,管自己生活。

”半个多世纪以来,全国乃至全世界的人们却都没有忘记先生。

怀念鲁迅,研究鲁迅,书报、杂志、网络都时有相关的文章发表。

让我们每个人都以自己的方式纪念鲁迅先生。

(1)看图写文以下是丰子恺先生为鲁迅的一些作品画的插图,请根据画面内容写出初中阶段我们学过的鲁迅的文章篇名。

(2)挽联赏析鲁迅先生逝世后,时任《晨报》副刊编辑的孙伏园写了下面这副挽联,请你将这副挽联填写完整,并作简要赏析。

上联:踏《莽原》、刈《野草》,《热风》《奔流》,一生《______》下联:痛《毁灭》、叹《而已》,《十月》《噩耗》,万众《彷徨》(3)观点争鸣人教版初一语文教材大变脸,鲁迅的《风筝》被删去。

网友纷纷热议此事,部分网友赞成此举,认为中小学生读鲁迅作品确实太难;也有网友持反对意见,表示鲁迅的经典作品不应从语文课本中撤掉。

对此,你有何看法?(80字左右)三、诗歌鉴赏(本大题共1小题,共4.0分)3.阅读下面的诗,完成各题酬乐天扬州初逢席上见赠刘禹锡巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

(1)“歌一曲”是指______A.唱一首歌曲B.一首歌曲C.赠送一首诗D.一首赠诗(2)下列对诗歌内容理解错误的一项是______A.首联以伤感低沉的情调,回顾了诗人漫长的贬谪生活。

B.颔联借用典故表达世事沧桑的怅惘以及对故友的怀念之情。

C.颈联借“沉舟”“病树”表达对仕宦沉浮、世事变迁的感伤之情。

D.尾联表达了对友人关怀的感谢以及振奋精神的决心。

四、文言文阅读(本大题共2小题,共21.0分)4.阅读下文,完成各题醉翁亭记(节选)环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美。

望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?山之僧智仙也。

名之者谁?太守自谓也。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心(1)下列作品不属于作者贬谪期间所作的是______A.欧阳修的《醉翁亭记》B.白居易的《卖炭翁》C.柳宗元的《小石潭记》D.范仲淹的《岳阳楼记》(2)用现代汉语翻译下面句子。

名之者谁?太守自谓也。

(3)选文由“环滁皆山”起笔,写出景物“□”“□”的特点,由“山”到“人”点出本文主旨“”。

5.阅读下文,完成各题乔山人善琴国初,有乔山人者善弹琴。

精于指法,尝得异人传授。

每于断林荒荆间,一再鼓之,凄禽寒鹘,相和悲鸣。

后游郢楚,于旅中独奏洞庭之曲。

邻媪①闻之,咨嗟惋叹。

既阕②曰:“吾抱此半生,不谓遇知音于此地。

”款扉扣③之。

媪曰:“吾夫存日,以弹絮为业。

今客鼓④此,酷类其声耳。

”山人默然而返。

【注释】①媪(ǎo):老妇人。

②阕:止息,终了。

③扣:问,询问。

④鼓:弹琴。

(1)解释下列句中加点的字①以弹絮为业.______②酷类.其声耳______(2)对画线句意思理解最恰当的一项是______A.他弹琴的指法很精湛,曾经得到过杰出琴师的教授。

B.他弹琴的指法很精湛,曾经得到过不同琴师的教授。

C.他弹琴的指法很精湛,曾经能够向不同的人教授琴技。

D.他弹琴的指法很精湛,曾经能够向其他的人教授琴技。

(3)文中从侧面表现乔山人“善弹琴”的语句是“______”。

(4)乔山人听了邻媪的回答后,心里会想些什么?五、现代文阅读(本大题共2小题,共40.0分)6.阅读下文,完成各题楹联趣话①对联,汉族传统文化之一,又称楹联或对子,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。

②对联起源于汉文学形式中的对仗或偶句,可谓源远流长。

比如《诗经•米薇》篇中“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,《尚书•大禹谟》中“满招损,谦受益”之句,皆属于工稳之对仗。

到骈体文出现后,几乎通篇皆用偶句,对仗俯拾即是。

比如唐人王勃《滕王阁序》中的经典名句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,更是对仗的千古绝唱。

而对联,则是偶句与早在先秦时期便已形成的我国民间过年悬挂桃符的习俗相结合的产物。

③所谓桃符,即书写着传说中二位降鬼大神“神茶”和“郁垒”之名号的两块桃木板,悬挂于左右门,以驱鬼压邪。

这种习俗续了千余年后,至五代时,人们开始把联语题于桃木板上。

【A】据《宋史•西蜀孟氏世家》载,五代后蜀主孟昶“每岁除,命学士为词,题桃符,置寝门左右。

”孟昶自题的“新年纳余庆,嘉节号长春”是我国最早出现的一副春联。

【B】④到明代,开始用红纸代替桃木板,与当今所见的春联如出一辙。

据《簪云楼杂话》载,太祖朱元璋定都金陵,某除夕前,曾命公卿士庶家门须加春联一副,并微服出巡,逐门逐户观察欣赏,大得其乐。

朱元璋采取行政命令之方式,要求家家户户贴春联,对形成春节贴春联的风俗功莫大焉。

【C】尔后,文人学士无不将题联作对视为雅事。

【D】清代,对联更是鼎盛一时出现了不少脍炙人口的名联佳对。

直至当今,对联仍随处可见,表现出其强大的艺术生命力。

⑤就应用类型而言,随着时光推移,早已不限于春联,还衍生出喜联、寿联、挽联、行业联、交际联、谐趣联和装饰联等多种形式。

民国年间出版的《楹联集成》,将对联分成二十个类别,即庆贺、哀挽、学校、商业、会馆、祠庙、寺院、剧场、第宅、圆墅等。

而按字数来分,又可分为短联、中联、长联。

按联语来源来分,有集句联、集字联摘句联、创作联。

就表现形式而言,有正对、反对、流水对、联珠对、集句对等。

⑥不管何类对联,使用何种形式,都必须具备以下特点:⑦一日字数相等,断句一致。

除有意空出某字的位置以达到某种特定效果外,上下联字数必须相同。

二曰平仄相合,音调和谐。

传统习惯是仄起平落,即上联末句尾字用仄声,下联末句尾字用平声。

!在实践中,对联创作所遵循的平仄规律,与律诗对仗基本相同,一般上下联的第五个字平仄不必严格相合,第二、四、六个字平仄要相合。

三曰词性相对,位置相同。

一般称为“虚对虚,实对实”,即名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上。

四曰内容相关,上下衔接。

上下联的含义必须相互衔接,而又不能重复。

⑧对联作为一种习俗,是汉族传统文化的重要组成部分。

2005年国务院把楹联习俗列为第一批国家非物质文化遗产名录。

楹联习俗在华人乃至全球使用汉语的地区以及与汉语汉字有文化渊源的民族中传承、流播,对于弘扬中华民族文化有着重大价值。

(1)对联在语言形式上的最大特点是□□,律诗中的颔联和颈联也有此特点。

(2)下列不符合文意的一项是______A.对联是在古代“桃符”和“偶句”的基础上发展起来的。

B.对联又叫“楹联”、“对子”、“春联”。

C.春联源远流长,起于五代后蜀主孟昶。

D.楹联习俗对弘扬我国民族传统文化有着重要的意义。

(3)上文围绕“楹联”,第②一⑧段依次介绍的内容有:(1);(2);(3);(4)楹联的文化价值。

(4)下列文字若要放回原文,放在A、B、C、D哪处最合适?请写出你的理由。

宋代以后,民间新年悬挂春联已经相当普遍,王安石诗中“千门万户曈疃日,总把新桃换旧符”之句,就是当时盛况的真实写照。

由于春联的出现和桃符有密切的关系所以古人多有沿袭旧贯,将春联称为“桃符”。

(5)假设你的爷爷要过六十大寿了,下列最适合送给他的一副对联是______ A.春至百花福满地时来万事祥临门B.人顺家和福星照心想事成鸿运开C.八月秋高仰仙桂六旬人健比乔松D.爆竹声声福来到祥和处处岁时新。

7.阅读下文,完成各题败笔田玉莲①姥爷念过私塾,虽说腹中墨水不多,却极喜好收藏古玩和古画,并且花钱在小镇繁华地带租了一处房子,开起了一家经营古玩和古画的店铺。

②在一个春风依依、花开烂漫的日子,姥爷的店里走进一位衣着得体的客人。

交谈中,姥爷得知此人是经营茶叶的南方商贩。

那人在店铺里溜达了一圈,看中了一幅画。

那幅画是一人牵一驴过一座小木桥,小桥很狭窄,仅能容人和驴子走过。

因为桥过于狭窄的缘故,驴子非常胆怯,执拗着不肯过桥,牵驴人就用力拽着它前行。

③商贩非常喜欢这幅画作,在跟姥爷讨价还价之后,以二百两银子成交。

商贩先付了一百两银子给姥爷作为定金,讲好不要再卖给其他人,剩下的一百两银子,待他回到住处筹措够了再来取画。

④等那商贩走了之后,姥爷高兴得简直有些忘乎所以,手中掂量着那一百两银子,喝下了一大黑瓷碗地瓜酿的烧酒。

姥爷想,这幅画能卖二百两银子,真是个不小的数目恐怕开三年店也赚不了这么多钱。

姥爷得意地哼着小曲:“姐儿呀,南园呀……”⑤鸡叫天亮,商贩带着银子如期而至。

可是,令姥爷做梦也想不到的是,商贩重新打量一番那幅画后,竟不乐意了,硬要姥爷把预付的一百两银子退还给他。

⑥姥爷一头雾水,百思不得其解,就质问商贩:“说得好好的,怎么说变卦就变卦呢?这不是耍弄人吗?”⑦商贩见姥爷一副十分委屈的神态,就解释说:“这幅画,是一个人牵着驴子过桥,画上并没有画出缰绳,但仍能清晰地感觉到牵驴人拖拽的力度,这正是‘此处无声胜有声’啊!”商贩接着说,“此处不落一笔,却蕴含着无限的奥妙,可谓神来之笔。

然而,这么一幅好画,却让你平白无故地给毁了。

”商贩长吁一声,晃晃头,极为惋惜。

⑧听着商贩的话,姥爷不由自主地“哎”了一声,懊悔得直跺脚。

⑨昨晚,他喝下一碗地瓜烧后,喜不自禁地把那幅画展开来看,突然,他发现画中有一处瑕疵-一牵驴人虽然在用力拽驴子,却没有缰绳。

嗨,姥爷禁不住埋怨起作画的人来:太粗心,真是马大哈!更让他纳闷的是,这样的画,竟还有人愿花二百两银子买,真是个外行。

⑩姥爷庆幸自己发现得及时,要不然,明日商贩要是察觉了这一疏漏,这二百两银子还不打水漂了!于是,他研墨拈笔补上了一条粗壮的缰绳……(选自《读者》2014年第9期)(1)第①段画线句在文中的作用是。

(2)姥爷在卖画过程中经历了由→→委屈→的情感变化过程。

(3)标题“败笔”文中表现在“”,称其为“败笔”是因为(4)若采用顺叙的结构,第⑨⑩段应放在第与段之间。

试分析作者把这两段作为小说结尾的好处。

(5)下列对小说主旨的理解最恰当的一项是______A.告诉我们]要努力提升艺术修养,否则会贻笑大方。