西学东渐与近代中国的转型

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:6

中国近代西学东渐对中国文化的影响摘要明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入对中国社会产生了极其深刻的影响。

直接带来了西方的天文、历法、数学、世界地理知识、域外文明知识以及诸多西洋器物,对于中国知识界曾产生了一定的影响。

同时也对中国思想文化产生了较大的影响和变化,这种局面在中国历史上只有百家争鸣可以与之媲美。

这一时期的中国人经过西学的洗礼,对于世界、政治、教育、经济、社会、自然界万事的看法,都有了巨大的改变。

而中国传统的思想文化中的许多成分,则被以西方的标准重新估定其价值,西方文化在中国传播的这一历史过程被称为“西学东渐”。

西学东渐在近代中国文化转型过程起着十分重要的作用。

使得近代中国逐渐从单一文化逐渐向多元文化迈进,并进入了一个全新的时代。

关键词近代中国西学东渐思想观念文化影响中国近代史是一部屈辱史,但伴随着鸦片战争的开始,西方文明的流入,中国传统文化也在接受着挑战和考验。

西学和中学之间产生了明显的文化差异,诸如纲常名教、专制独裁、男尊女卑、夷夏之辨、重农抑商、“天不变、道也不变”等一些旧的价值观念受到冲击或否定,并逐渐为民主、自由、平等、博爱、重商、进步等一些新的价值观念所取代,民主和科学开始成为近代文化核心的价值观念。

西学东渐的几次比较大的历史时期可以概括为洋务运动时期、维新运动与辛亥革命时期和新文化运动时期。

因此也就有必要先了解一下中国近代“西学东渐”的进程。

“西学东渐”首先是以鸦片战争拉开帷幕的。

清政府末期一部分有先见之明的士大夫为了救亡图存,维护清王朝的封建统治利用西方先进生产技术,强兵富国,摆脱困境。

这一时期的西学东渐仅仅表现为引进西方先进技术,开办各类工厂,加紧军事建设,企图“师夷长技以制夷”但随着这些西方式物质文明的传入,西方文明的思想观念对中国传统思想文化的渐染也悄然开始。

甲午战争以后,伴随着新的危机,以康有为为代表的维新派和以孙中山为代表的革命派登上了历史舞台,他们主张通过在中国实现西方国家的君主立宪制和民主共和制来达到变革社会的目的,使得一批地主阶级知识分子接受了新思想,卷入到资产阶级的政治斗争旋涡中,人们追求的社会目标有了明显的变化。

课题中国历史上的四次重大社会转型课时1课时课型复习课科目历史班级姓名流程具体内容笔记栏考纲要求重点:掌握中国历史上四次转型时期的阶段特征及表现。

难点:明清时期阻碍社会转型的因素;新中国三次大的经济体制转型【课前导入】“社会转型”的基本内涵就是指社会的整体性变动。

具体来说,社会转型主要是指社会结构的整体性、根本性变迁,它不是指社会某个领域的变化,更不是指社会某项制度的变化,而是指社会生活具体结构形式和发展形式的整体性变迁。

中国历史上的四次社会转型:一、春秋战国时期——向封建社会过渡二、明清民国时期——向资本主义过渡三、新中国初期——向社会主义过渡四、改革开放时期——向中国特色社会主义过渡◆一、春秋战国时期——向封建社会过渡春秋战国时期是我国古代农耕文明的转型期。

这一时期,发端于生产力的提高,社会经济、政治制度、思想文化随之发生了一系列的连锁反应,西周成型的我国古代早期文明被以小农经济、中央集权为特点的我国古代文明所取代,对后世产生了深远的影响。

(一)春秋战国时期社会转型的推动因素、表现与影响1.推动因素(1)根本原因:铁犁牛耕的使用和推广是该时期经济、政治、思想文化变革的根本动力。

(2)直接原因:争霸战争和各国改革变法加速了社会的转型。

2.转型的主要表现(1)政治上周王室衰微,诸侯争霸,宗法制、分封制崩溃;各国纷纷变法图强,中央集权制度逐渐形成。

(2)经济上铁犁牛耕出现和推广,井田制瓦解;封建土地私有制确立;小农经济产生,精耕细作生产模式形成.(3)文化上学术下移,私学兴起;“百家争鸣”,思想自由,儒、道、墨、法成为主要流派。

(4)阶级上贵族阶层逐渐失去政治特权,经济上日趋衰落;“士”阶层活跃;拥有大量土地的新兴地主和自耕农的兴起。

3.文化上:教育上重视劳动群众受教育的权利;文艺学术上提出“双百”方针。

4.外交上:实行独立自主的和平外交方针,维护了中国的民族独立;提出和平共处五项原则。

5.社会风尚上:崇尚节俭、尊重劳动的社会风气形成◆四、改革开放时期——向中国特色社会主义过渡中共十一届三中全会至今(1978年至今)是中国全面改革开放的时期,也是新中国社会主义建设成就最为突出的时期。

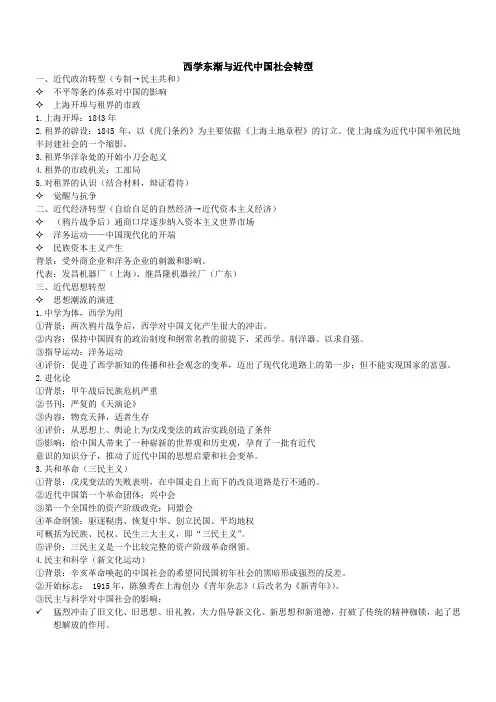

西学东渐与近代中国社会转型一、近代政治转型(专制→民主共和)✧不平等条约体系对中国的影响✧上海开埠与租界的市政1.上海开埠:1843年2.租界的辟设:1845年,以《虎门条约》为主要依据《上海土地章程》的订立。

使上海成为近代中国半殖民地半封建社会的一个缩影。

3.租界华洋杂处的开始小刀会起义4.租界的市政机关:工部局5.对租界的认识(结合材料,辩证看待)✧觉醒与抗争二、近代经济转型(自给自足的自然经济→近代资本主义经济)✧(鸦片战争后)通商口岸逐步纳入资本主义世界市场✧洋务运动——中国现代化的开端✧民族资本主义产生背景:受外商企业和洋务企业的刺激和影响。

代表:发昌机器厂(上海)、继昌隆机器丝厂(广东)三、近代思想转型✧思想潮流的演进1.中学为体,西学为用①背景:两次鸦片战争后,西学对中国文化产生很大的冲击。

②内容:保持中国固有的政治制度和纲常名教的前提下,采西学、制洋器、以求自强。

③指导运动:洋务运动④评价:促进了西学新知的传播和社会观念的变革,迈出了现代化道路上的第一步;但不能实现国家的富强。

2.进化论①背景:甲午战后民族危机严重②书刊:严复的《天演论》③内容:物竞天择,适者生存④评价:从思想上、舆论上为戊戌变法的政治实践创造了条件⑤影响:给中国人带来了一种崭新的世界观和历史观,孕育了一批有近代意识的知识分子,推动了近代中国的思想启蒙和社会变革。

3.共和革命(三民主义)①背景:戊戌变法的失败表明,在中国走自上而下的改良道路是行不通的。

②近代中国第一个革命团体:兴中会③第一个全国性的资产阶级政党:同盟会④革命纲领:驱逐鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权可概括为民族、民权、民生三大主义,即“三民主义”。

⑤评价:三民主义是一个比较完整的资产阶级革命纲领。

4.民主和科学(新文化运动)①背景:辛亥革命唤起的中国社会的希望同民国初年社会的黑暗形成强烈的反差。

②开始标志: 1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改名为《新青年》)。

西学东渐与中国的现代化进程一、西学东渐对现代中国的双重意义如今我们都承认,近代以来的中国发展是与西方文化的传入有着密切关系:沉重的中国近代史不仅仅表现为西方列强对中国的经济、政治的殖民化和半殖民化过程,而且更深层地是西方文化,特别是西方哲学观念,逐渐渗入中国传统文化并与后者形成对立的过程。

在这个过程中,中国的传统文化始终处于劣势或被动的地位。

当然,这首先要归咎于传统文化对中国社会发展起到的消极作用,这已经由新文化运动的知识分子们揭露得非常清晰透彻了。

但是,问题的另一个方面是,正是由于西方文化的传入,才使得进步的知识分子清醒地认识到了传统文化中对人性的摧残以及其他各种弊端,才会兴起声势浩大的新文化运动。

“传统文化”之“传统”,正是由于“新文化”的出现而得以彰显。

进一步地说,这种“新文化”的出现正是由于西方文化的传入。

如果我们承认西学东渐对中国的现代化进程起到了重要的推动作用,那么,我们就必须承认,没有西方文化的传入,就没有现代中国文化的发展,同样也就没有所谓的“中国传统文化”,否则我们可能就会仍然生活在那样一种文化之中,而不会把它看作是一种“传统”。

[①]然而,西方文化的传入在给中国带来新的文化的同时,也使中国的传统文化面临了严峻的挑战。

西学东渐的这种双重作用是同时产生,相辅相成的。

我们常说“挑战与机遇并存”,但对于中国文化本身而言,西方文化对中国文化的挑战从一开始就是我们被迫接受的,因此,在西学东渐的过程中,西方文化的挑战更多于他们为我们带来的机遇。

在史称“屈辱的中国近代史”上,西方列强虽然是仰仗当时先进的钢枪烈炮打开了中国的大门,但正如马克思所说,不幸的是,这种“野蛮人的方式”却代表了当时历史发展的最新趋势,也就是西方“第二次工业革命”的结果。

我们还应当看到,这场以科技发展为先导、以重工业建设为主导的工业革命,背后却深刻地隐藏着西方文化的普遍价值和宗教观念,这特别表现在达尔文“适者生存,优胜劣汰”的进化论思想和“普天之下,皆为上帝臣民”的基督教信仰中。

52、近代中国历史上出现的“西学东渐”的过程近代现代的思想解放过程是近代中国向西方学习的过程,也是西方进步思想与中国国情结合的过程,呈现渐进的阶段性规律:近代西方的学习经历了一个由表及里的过程。

先是地主阶级学习西方的先进科学技术,由林则徐、魏源的新思想到洋务运动,这是中国人民学习西方的第一步,但由于固守封建制度而失败;新兴资产阶级,由技术的学习上升到学习西方的资本主义制度,将向西方学习推上一个新的台阶,但由于缺乏彻底的反帝反封建的精神而陷于困顿;五四运动使无产阶级登上了历史舞台,马克思主义在中国广为传播,中国人由向西方学习走资本主义道路质变到向俄国学习走社会主义道路,找到了中国特色的革命道路,最终在毛泽东为核心的中国共产党第一代领导集体领导下,取得了新民主主义革命的胜利并完成社会主义革命进入社会主义初级阶段。

在邓小平为核心的中国共产党第二代领导集体领导下,中国特色社会主义道路的形成,社会主义现代化建设取得举世瞩目的成就。

鸦片战争以后,随着西方列强的军事、经济、政治和思想文化侵略逐渐加深,中国开始沦为半殖民地半封建社会,先进人士围绕着向西方学习展开了广泛而深入的探讨,形成一次次思想解放的潮流和运动,推动了社会的进步和发展。

近代史上的每次重大的政治运动都以思想的解放为先导。

改革开放以来的思想解放就带来了现代化建设事业的蓬勃发展。

近现代中国思想解放主要经历了四个阶段:(1)从鸦片战争至甲午战争。

这一时期主要是以地主阶级改革派、洋务派为代表,坚持“中学为体,西学为用”的指导思想,主张“师夷长技”,学习西方仅停留在“器物”的层面上。

(2)从戊戌变法至五四运动前夕。

这一时期中国民族资产阶级的不同派别先后登上政治舞台,他们以西方资产阶级政治学说为指导思想,主张效仿西方变革中国传统的政治体制,继而推及到思想文化的深层。

资产阶级思想启蒙、资产阶级民主革命思想传播和新文化运动兴起。

用资本主义制度改造中国社会,形成了中国近代三次思想解放的潮流。

主题5西学东渐与近代东西方文化的碰撞与交融主题提示从一定意义上说,一部中国近代文化史,就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史,就是传统文化在西方近代文化冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史,也就是传统与西化相斥相纳的历史。

八十年来,中国人从“师夷长技以制夷”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。

在这个过程中,中国人在认识世界的同时又认识自身,其中每一步都伴随着古今新旧之争;有吸收,也有拒斥;有拿来主义,也有先入为主;有水乳交融,也有囫囵吞枣。

过程可分为两个阶段三个层次。

两个阶段:从鸦片战争后到甲午战争前为第一阶段,主要学习以“船坚炮利”为核心的西方物质文明;从甲午战争后到五四运动前是第二阶段,主要学习以政治制度、思想文化为核心的西方精神文明。

三个层次:技术成果(器物层);相关社会支持系统(制度层);人们的价值观念、思维方式、文化气质等(思想层)。

内容的考查多从掌握一般知识的角度进行,很少涉及较为深奥的专业知识。

复习中要从两方面着手:一是抓住文化的时代特点,加深理解;二是关注文化发展的主流和现实问题,突出重点和热点。

如科技、教育和思想等。

知识梳理社会进化论)。

詹天佑和京张铁路;冯如和他研制的飞机等。

1905年,清朝废除科举制;民国初年制订和完善学制)。

现。

同步导学界。

这是第一阶段。

这一时期中国思想界探索西学的热点在“师夷长技”的“技”上,即学习西方制造坚船利炮的工艺技术。

只有个别人开始接触到机器生产上的技术。

19世纪60年代起到80年代,探索西学的热点转移到“格致之学”上,即学习西方的自然科学理论。

这是第二阶段。

从60年代中叶到70年代,是围绕军事技术摸索西学的时期。

这一时期,洋务派在“求强”口号下开始兴办军事工业,为了制器而不得不翻译西学。

通过翻译,数学、声、光、化、电等学问开始渐入中国。

近代著名的科学家徐寿、李善兰、华衡芳等,其科学事业都与译书有不解之缘。

从70~80年代,随着民用工业的大量兴办,“西学”的内容越出了军事技术的狭隘范围,西方科技知识开始大量传入。

近代社会转型专题复习5月19日一、知识梳理1、中国近代转型原因①客观原因:战争、不平等条约、西学东渐、传教士的活动..②主观原因:农民、官僚地主、民族资产阶级、无产阶级的救亡图存的实践..①明了一条主线:近代化探索的三个阶段及其主要内容..器物改革:洋务运动制度改革:戊戌变法——清末新政、思想解放:新文化运动②进行一个比较:戊戌变法和辛亥革命的比较..戊戌变法主张在保留清朝的前提下;建立君主立宪政体..而辛亥革命通过武装斗争;推翻清朝;建立民主共和政体..从对旧政权的处置来看;辛亥革命是对戊戌变法的否定..戊戌变法虽以失败告终;但维新派超导西方民主学说和民权思想;起到了思想启蒙的作用..同时证明了和平改良的道路行不通;越来越多的人走上了民主革命的道路..这都为辛亥革命的发生奠定了基础..从社会变革的途径来看;辛亥革命是戊戌变法基础上的发展..③尝试突破一个难点:近代化探索不断深入的原因..随着对西学了解的不断深入;救国思想不断发展;推动近代化探索的发展..近代化探索所带来的社会变革的积累;最终推动近代化探索的深入发展..A洋务运动促进中国民族资本主义和民族资产阶级的产生;西学在中国的传播;是中国近代化的开端..B戊戌变法在社会上起了思想启蒙的作用;客观上促进了资产阶级革命思想的传播..变法失败证明和平改良行不通..C清末新政进一步证明自上而下的改革无法救国;推动民主革命的到来..D辛亥革命推翻了清王朝的统治;废除了两千多年的君主专制制度;建立中华民国;使民主共和的观念深入人心;是中国近代化的一座里程碑..E新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动..它启发着人们追求民主和科学;探索救国救民的真理;为马克思主义在中国的传播创造了条件..④进行一个总结:近代化探索的共同影响共同影响:都在客观上推动了中国近代化的进程..4、近代社会转型表现①政治方面:鸦片战争前是君主专制的中央集权国家..战争后;维新变法;宣传资产阶级民权思想;清末新政;颁布钦定宪法大纲;提出君主立宪..辛亥革命;推翻了君主专制、创建了中华民国;颁布了临时约法;开创了近代民主共和的政治体制;有力地推动了中国社会由传统向现代的转型..②经济方面:鸦片战争前;是自给自足的小农经济;鸦片战争后;自给自足的自然经济逐渐瓦解;客观上促进了商品经济发展和民族资本主义的产生..在两次鸦片战争的刺激和洋务运动的诱导下;中国民族资本主义产生;甲午中日战争后;清政府放松了对民间设厂的限制;民族资本主义得到进一步发展..③思想文化:19世纪40年代;从天朝上国、盲目自大;到“开眼看世界”;提出“师夷长技以制夷”;19世纪后期洋务运动以“中体西用”为指导思想;19世纪末20世纪初“进化论”与民主共和思想影响广泛;20世纪前期新文化运动高举“民主”与“科学”大旗..近代新式教育;文化与科技的进步..④社会生活:近代交通、通讯工具的改进唐胥铁路等..社会习俗的变革提倡男女平等;称谓、服饰的西化;5、近代社会转型特点:东西杂呈、新旧并存;社会在矛盾交织中曲折前行..6、拓展①中国社会的转型并非自然演化的结果;而是在世界现代化扩展的背景下发生的;受多种因素的制约和影响:外国资本主义侵略、中国社会内部新旧因素的制约等..近代中国社会的转型;是一个复杂、长期的演变过程..②各个国家的历史都有其独特性;其发展要受到其历史传统、时代条件等多种因素的影响..二、练习1.2010年3月十校联考/1920世纪30年代蒋廷黻的中国近代史大纲称:近百年的中华民族根本只有一个问题;即追求近代化..如果这一观点成立;是基于它A.全面揭示了近代中国历史的基本线索B.根据人类文明发展的一般规律得出结论C.考虑到近代中国特殊的社会性质D.重视中国近代化建设的政治前提2.最优浦东2013三模/3320世纪30年代蒋廷黻的中国近代史大纲称:近百年的中华民族根本只有一个问题;即追求近代化..此结论A.正确反映了中国近代社会主要矛盾B.是鉴于欧美列强历史发展经验认识C.是基于近代国情与特殊使命的认识D.是对中国民主革命历程的正确反思3.2014年2月SOEC二联/22着名学者罗荣渠在现代化新论一书中写到;按照生产方式;社会形态和变化速度;社会变迁可分为四种模式:渐进性微变、突发性微变、创新性巨变、传导性巨变受外力影响..按此辛亥革命和清末新政应分别属于A.创新性巨变、渐进性微变B.传导性巨变、突发性微变C.创新性巨变、传导性巨变D.传导性巨变、渐进性微变4.2010年3月十校联考/24有学者认为中国近代社会风俗的阶段性发展特点是:洋务早期;风气初开;清朝末年;天下移风;民国初年;飙转豹变..这一特点也可以用来描述近代中国A.民族资本主义的发展B.大众传媒的变迁C.思想领域的变化D.民主政治的发展5.普陀2011二模/22日本福泽谕吉的文明论概略就社会转型的问题说:“汲取欧洲文明;必须先其难者而后其易者;首先变革人心;然后改变政令;最后达到有形的物质..按照这个顺序做;虽然有困难;但是没有真正的障碍;可以顺利达到目的..倘若次序颠倒;看似容易;实则不通..”与此相比;中国的近代化进程A.正好相反B.完全相同C.部分相似D.三者同步6.虹口2012二模/13晚清的历史演进过程艰辛而悲壮;曲折而复杂;对此国内学术界进行了不同的解读和阐释;涌现出一大批成果;其中有这样一些着作:动荡时代的知识分子、社会剧变中的近代绅商、晚清学堂学生与社会变迁、从边缘走向中心——晚清社会变迁中的军人集团;他们这些着作的研究视角应该是A.社会变迁的角度B.现代化的角度C.社会思潮的角度D.社会群体的角度7.闸北2013二模/22清末民初;山西有一首歌谣:“破戏台;烂秀才;小足板子洋烟袋;火车站;德律风telephone;大足板子毕业生”..歌谣反映了当时A.社会转型的苦痛B.传统旧俗遭冲击C.新旧事物的对立D.新旧事物的并存8.最优闵行2013二模/34我国学者罗荣渠教授认为:“从表面上看;帝国主义侵略论似乎是反西方中心论的;但如果只承认帝国主义是近代中国各种变化的主导因素;忽视了中国的历史特点和国情特点;把内部问题简单地归之于封建主义对帝国主义的屈服投降;而排除这一复杂历史过程中的多样性选择;实质上仍是一种隐蔽的西方中心论..”下列对该学者观点的解读;较为恰当的是A.帝国主义侵略是引起近代中国社会变化的主导因素之一B.中国自身特点是决定近代中国历史变迁的主导因素之一C.反帝反封建的斗争是推动近代中国社会进步的根本原因D.对中国近代历史的研究应注重从内外双重因素综合展开9.虹口2013三模/39传统经济社会结构的近代更生12分传统经济社会结构的近代更生常常伴随着迷惘和阵痛..历史学家陈旭麓认为;在这一过程中;“除了旧生产方式逐步解体所产生的苦难之外;还应当有新生产方式破土而出的生机和朝气..如果忠于历史唯物主义;就不能不承认:历史的主题应当是后者而不是前者..”问题:请结合所学的中国近代史知识;论证陈旭麓先生提出的观点:要求:观点理解准确;史论结合;逻辑严密;表述清楚;200字左右10.2013年3月十三校二联/39现代化的突破者12分魏源 李鸿章 孙中山 陈独秀叙述以上人物在中国现代社会转型期间所做出的突破性的贡献..11.普陀2014二模/40现代化的延误材料一19 世纪中叶是现代化的全球扩张阶段;中国与日本同属非西方文明; 对于现代化这种 “舶来品” 的抗拒是难免的; 这也是很多非西方国家出现的普遍现象.. 但在不断抗拒、不断遭受挫折以后;两国一个是采用现代化的手段来继续对抗现代化的目标;一个是改变态度转而接受现代化..——刘金源关于中国洋务运动与日本明治维新的认识材料二中国的现代化是被延误了的现代化..为什么一个前现代世界长期发展领先地位的悠久文明;在向现代化世界的转变过程中如此步履维艰、艰险迭起呢 对于这一问题;学术界形成了两种不同的基本观点:一种观点可称之为外因论;认为主要是由于外来资本主义的渗透和帝国主义的侵略造成的;“侵略——反侵略”是这一研究取向的基本分析框架;另一种观点可称为内因论;即认为中国现代化延误的主要症结在于传统文明的落后性;制度的独特性;中国历史发展的停滞性等内在弱点..“传统——现代性”的对立是这种解释的分析框架..——罗荣渠中国早期现代化的延误问题:25分1根据材料一;你认为19世纪中叶中国的现代化道路符合材料中的哪种观点 2分2举一实例说明中国如何实践这种观点的..8分3根据材料并结合所学知识;你怎样看待中国现代化被延误的“外因论” 15分12.徐汇三区2013二模/40年画中的历史年画是一种扎根于民间的造型艺术;它受到民众喜爱的重要原因在于其题材表现的内容切合广大民众的心理..阅读材料;回答问题..23分材料一天津杨柳青年画始于明朝末期;因题材多样;深受京津地区民众喜爱..“孝顺图”、“庄稼忙”、“农家稼穑”右图、“连生贵子”等内容是清代前期杨柳青年画的重要题材..材料二近代以来;年画除了传统题材外;有了新发展..中国民间造像史纲称:19世纪中后期;地主大户不断涌向新开辟的商埠;“发财还家”类年画大量出现..围绕女权的年画也逐渐增多..材料三右为杨柳青女子自强年画示意图..其上文字为:“中国有家眷的男子;大半受累的多..诸位知道这毛病在哪里吗 并不是男子不能赚钱;一男子养着好几口;女子裹了两只小脚;诸事不能用力……现在的形势;无论男女必须自食其力;方能自保..……若是男女一样做活赚钱;还有不好过的吗 ”材料四清末民初的年画形式也有所变化;主要是变木版为石版..石印机器印制的年画色彩漂亮;纸张新颖..这使得苏州桃花坞、天津杨柳青的年画受到极大冲击;逐渐日薄西山了.. ——刘世军主编中国民间美术2材料一中“清代前期杨柳青年画的重要题材”所选定的内容反映了哪些社会现状 2分2根据材料二、三;结合所学;分析19世纪中后期年画题材更新的社会原因是什么 6分3以杨柳青年画的发展趋势为例;评述近代社会经济的变化对传统文化的影响..15分13.闵行2014二模/40“她”字背后的故事在西方众多语言中;区分男女性别的历史由来已久..以英语为例;表示女性第三人称单数词的符号“she ”;大约形成于12—13世纪..在东方的中国和日本;表示女性第三人称单数代词的“她”和“彼女”かのじょ;则产生的历史都很短..“彼女”在日本流行开来不过120年左右的时间;而“她”字在中国的现代认同史;总共也还不到90年..1823年;第一个来华传教士马礼逊在其出版的首部中文英语语法书英国文语凡例传里;就已将汉语中没有字与“She ”相对应的困境凸显了出来;该书译He 、She 、It 分别为“他男”、“他女”和“他物”..1878年;广州人郭赞生翻译出版英文语法着作文法初阶一书;就在“伊”字的女性专用限定方面;迈出了具有创造性的一步..书中不仅多次自觉地将“伊”与“他”在性别上加以区分使用;明确译He 、Him 为“他”;译She 、Her 为“伊”;不过值得注意的是;此书出版于香港.. 从1917年起;在新青年的编辑圈内部;在怎样对待西方的第三人称代词的性别区分;以及如何翻译“She ”的问题上;表现出了不回避的积极态度和勇敢的创新精神;刘半农等人最早提出了创一个“她”字的建议;并由此引发了一场关于“她”字存废问题的激烈争论……..1924年前后;一些重要的文学家、教育家和学者对“她”字的自觉选择与实践;产生了不容忽视的社会影响..如胡适;从1922年起就已经开始使用“她”字;此后两三年间;虽有时仍然使用“伊”字;但“她”字的使用显然逐渐增多;鲁迅;1924年在小说祝福中开始自觉使用“她”字取代“伊”字..虽然;女权运动者对“她”字的政治性抗议还在继续;如1929年创刊、影响很大的妇女共鸣杂志;就始终拒绝使用“她”字;认为该字的构造去掉了“人”字旁;是不把妇女当人看;是对妇女人格的公然侮辱;因而旗帜鲜明地表明了将坚持把“伊”杨柳青农家稼穑年画示意图 杨柳青女子自强年画示意图字使用到底的态度..但也有人认为;“他”、“她”等字;体现了中国文字在文法上更进一步接近严密的努力;而人旁女旁原没有什么重男轻女的意思;“她”字的造出;也谈不上“有辱女性”..1932年5月;当时的教育部下令全国通行国音常用字汇;为“她”字敲下了定音之槌;“她”由知识界的自觉选择;获得了官方的首肯..——节选自黄兴涛中国人大史学专家“她”字的文化史问题:25分1东西方在女性代词产生的时代差异上;可能激发你怎样的历史联想 4分2“她”字从无到有;再到普遍使用;反映了近代中国社会哪些方面的变化 6分3你如何理解“她”字背后的故事 15分14.2013年3月七校联考/40近代中国的现代化本题共25分材料一数千年来;中国人都以“中国”与“四夷”即周围世界相对称;也就是用“中国中心”的世界坐标轴来认识世界;并而构成自己的自足发展的大陆帝国体系..……核心价值观是“天下国家”观和“夷夏之防”的儒家理论;它们转化为中国人的“自我形象”意识;成为支配从中国统治者一直到普通人的思维定势..当近代西方商人、传教士、外国使节来叩击中华帝国大门时;我国朝廷对当时国际社会懵然不知;仍然一概视为传统的“藩属”;采取卑视和抚绥的政策……为了适应中国的“以夏变夷”的观念;早期东来的聪明的耶稣会士打开进入中国大门传教的方法是;首先自我“中国化”;然后再使中国人“基督教化”..为迎合中国人的“中国中心”的意识;意大利传教士利玛窦向明廷所献的世界地图;就精心设计;把中国的地理位置安排在“中心”..材料二在门户被打开之后;清廷力图维持封闭的体制的残局……清政府坚持祖宗规定的皇朝体制的一个最突出例子是关于“觐见”礼仪问题..……咸丰年间;理藩院仍要求俄使普提雅廷按贡使礼节到午门行三跪九叩礼……外国公使要求驻京;咸丰皇帝甚至有意以全免英国商品的关税为条件;换取英法撤消这项要求..1858年与英法所订的天津条约写明今后外国公使觐见中国皇帝时;不可行“有碍于国体之礼”;但清政府为了维护天朝皇帝至尊无上的虚假“形象”;仍然纠缠不让步..……割地赔款可以不争;这个“体制”问题却非争不可..材料三中国士大夫知识分子是背着沉重的传统儒学包袱;从“经世之学”的观点出发去学习西洋技术的..根深蒂固的华夏文化优越感使当时人们对西技的认识产生种种歪曲图象..1866年被派遣出使欧洲的第一个清廷官员斌椿;在法国首次见到自行车;视为中国古代“木牛流马”之遗意..洋务派首领奕欣认为西方的天文算学“实本于中术之天元”..由此而形成一套“西学源于中学”的说法..当时倡导附合此说的人;包括着名的维新派人士冯桂芬、曾纪泽、郭嵩涛、郑观应、薛福成、黄遵宪在内..——以上材料均摘自罗荣渠着现代化新论问题:1据材料一和所学知识;利玛窦等西方传教士在中国的传教策略是什么 4分2简要分析中国人形成“中国中心”思想的原因有哪些 6分3罗荣渠认为;中国的现代化是“被延误的现代化”..根据以上材料;结合所学知识;谈谈中国人的传统思想认识在中国的现代化进程中的作用..15分51.2013年3月八校联考/38阅读下列大事年表;回答问题..共10分中国近代前期大事年表1856年;英法联军发动第二次鸦片战争;中国半殖民化程度进一步加深1860年;洋务运动开始;开启了中国现代化进程1894年;甲午中日战争爆发;民族危机空前加深1895年;康有为发起“公车上书”;维新变法运动开始1900年;八国联军发动侵华战争;中国陷入半殖民地半封建社会深渊1901年;清政府宣布实行新政;做出了制度变革的尝试1911年;……1915年;新文化运动开始;“民主”与“科学”思想得到广泛传播1根据上下文;将大事年表中省略的内容补充完整..2分2找出上述年表中存在因果关系的两组大事;并简述理由..4分3该大事年表反映了中国现代化进程具有什么特点 4分。

Vo l.32No .7J ul.2011第32卷第7期2011年7月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)J o urnal of C hifeng University (S o c.S ci )近代中国是历史发展的重要转型期,是承接古代和现代的重要环节。

根据世界格局的变化,中国在近代逐渐落后于西方诸国,走向了学习西方的道路。

先后经历了从器物、制度、思想和文化方面的不同程度的改革,取得了重要成果。

然而在向西方学习的同时,受西学东渐的影响,中国社会的风俗也发生了重要的变化,逐步适应了现代化的步伐,使得其更加合理与完善,对中国社会的发展产生了重要的影响。

一、西学东渐的产生与近代中国风俗转型的背景中西方的交流自古以来就存在,早在汉、唐时期,伴随着丝绸之路的开辟,中国的瓷器与丝绸便传入西欧诸国,深受西欧人们的欢迎;到了宋明时期,火药、造纸术、指南针也传入了西方国家。

然而间间断断地发展到了近代,逐步开始了以西方向中国的传入,最具代表性的是“西学东渐”。

它是西方学术思想向中国传播的历史过程,其虽然亦可以泛指自上古以来一直到当代的各种西方事物传入中国,但通常而言是指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想向中国的传入。

19世纪中叶前后开始,西方人再度开始进入中国,并以各种媒介带来西方的新知识。

而由于鸦片战争及英法联军的刺激,促使清朝政府推行了洋务运动,采取“中学为体,西学为用”的态度来面对西学,而主要关注的是西方的先进武器以及相关的器械运输。

甲午战争后,由于中国当时面临着国破家亡的命运,许多有识之士开始更积极全面地向西方学习,出现了康有为、梁启超、谭嗣同等一批思想家。

他们向西方学习大量的自然科学和社会科学的知识,政治上也要求改革。

此时大量的西方知识传入中国,影响十分广泛。

许多人以转译日本人所著的西学书籍来接受西学。

进入民国,由于对政治的不满又进一步导致知识分子们提出全盘西化的主张,在五四时期这种思想造成了很大的影响。

西学东渐与近代中国社会风俗的转型作者:吴亮来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2011年第7期吴亮(西北大学哲学与社会学学院,陕西西安 710127)摘要:晚清以降,西势渐强。

在近代中国这个特殊的大背景下,伴随着制度、思想、文化等方面的转型,在社会风俗上也出现了重要的转型,并具有自身显著的特点,对中国社会产生了重要的影响。

关键词:西学东渐;社会风俗;转型;特点;影响中图分类号:K253 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2011)07-0102-03近代中国是历史发展的重要转型期,是承接古代和现代的重要环节。

根据世界格局的变化,中国在近代逐渐落后于西方诸国,走向了学习西方的道路。

先后经历了从器物、制度、思想和文化方面的不同程度的改革,取得了重要成果。

然而在向西方学习的同时,受西学东渐的影响,中国社会的风俗也发生了重要的变化,逐步适应了现代化的步伐,使得其更加合理与完善,对中国社会的发展产生了重要的影响。

一、西学东渐的产生与近代中国风俗转型的背景中西方的交流自古以来就存在,早在汉、唐时期,伴随着丝绸之路的开辟,中国的瓷器与丝绸便传入西欧诸国,深受西欧人们的欢迎;到了宋明时期,火药、造纸术、指南针也传入了西方国家。

然而间间断断地发展到了近代,逐步开始了以西方向中国的传入,最具代表性的是“西学东渐”。

它是西方学术思想向中国传播的历史过程,其虽然亦可以泛指自上古以来一直到当代的各种西方事物传入中国,但通常而言是指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想向中国的传入。

19世纪中叶前后开始,西方人再度开始进入中国,并以各种媒介带来西方的新知识。

而由于鸦片战争及英法联军的刺激,促使清朝政府推行了洋务运动,采取“中学为体,西学为用”的态度来面对西学,而主要关注的是西方的先进武器以及相关的器械运输。

甲午战争后,由于中国当时面临着国破家亡的命运,许多有识之士开始更积极全面地向西方学习,出现了康有为、梁启超、谭嗣同等一批思想家。

西学东渐与近代中国的转型

一、思想潮流的演进

两次鸦片战争后,洋务派提出中体西用论,以图“借法自强”,使中国在现代化道路上迈出了器物变革的第一步;甲午海战后,维新派从西方引入进化论,以求变法图强,推动了近代中国的思想启蒙和社会变革,戊戌变法失败后,革命派提出了民主共和思想,推翻了清朝统治,建立起中华民国。

(一)、“中学为体,西学为用”(B)

1.背景:两次鸦片战争后,在西学的冲击下,中国面临“千古变局”。

2.产生:林则徐、魏源等提出“师夷长技以制夷”思想,此一思想后成为兴办洋务的指导思想;

3.目的:在保持中国固有的政治制度和纲常名教前提下,“采西学,制洋器,以求自强”;

4.实践:引进西方先进的科技,创办军事工业、民用工业;创办新式学堂,翻译西书,派遣留学生;

5.评价:

①冲击了保守的观念,促进了西学新知传播和社会观念变革,中国迈出现代化的第一步;

②限于器物层面零星学习西方,不能实现国家的富强;

③从实践上来看,以中体西用为指导的洋务运动在甲午战争后败于日本,渐趋沉寂,未能实现中国的富强的目的。

其思想被维新思想取代。

(二)、进化论的输入(B)

1.背景:

①甲午战败后,有识之士认识到“中体西用”思想不能使中国走上富强道路,康有为、梁启超等人除从中国儒家经籍中寻找变法依据之外,还积极向西方寻求救国真理,吸取和借用西方社会政治学说,作为思想武器。

其中,最重要的西学理论就是进化论。

②甲午战败后,在民族危机刺激下,东渡日本的留学生人数大增,有志之士皆想实际考察明治维新的成功之道。

2.严复及其《天演论》

①翻译的时间、内容:1897年,鼓吹“优胜劣汰”、“适者生存”,并以此为依据,阐述维新变法主张,呼吁自强保种。

②作用:进化论认为事物是不断向前发展的,进化论的输入和传播,动摇了中国传统文化的循环论思想,为中国人带来了一种崭新的世界观和历史观,为戊戌变法提供了重要的思想武器。

《天演论》的影响极为深远,“物竞天择”、“适者生存”广为中国青年所接受,对当时和后世的知识分子产生了深刻的影响,有力地推动了近代中国的思想启蒙和社会变革。

小结:从洋务派提出“中体西用”论到维新派从西方引入进化论,表明中国人对西方的认识不断地深入,从学习西方的“器物”到学习西方的“制度”,在这些理论的指引下,中国社会正发生着巨大的变化。

(三)、三民主义(共和思潮)(B)

1.背景:(可从客观和主观两个方面分析)

①维新变法运动失败,改良道路在中国行不通;

②甲午战争中国失败,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,中华民族的危机空前严重;

③西学广泛传播,留学大潮到来;

④中国民族资本主义有了初步发展;

⑤为挽救中华民族危亡,争取国家的独立和富强,孙中山在上书李鸿章失败后,坚定地走了革命的道路,主张用革命的手段来实现国家独立和富强的目标,从而掀起了共和革命的大潮。

2.内容:(革命思想的宣传)

①创立资产阶级革命团体:如兴中会、光复会的成立;

兴中会的誓词:驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府

②发行革命书刊,宣传自由平等、天赋人权等西方社会政治学说:如章炳麟《驳康有为论革命书》、邹容《革命军》、陈天华的《警世钟》、《猛回头》

③成立资产阶级革命政党:如同盟会的成立;(同盟会十六字纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权)

3.评价:

三民主义是一个比较完整的资产阶级革命纲领。

民族革命、政治革命、社会革命是三民主义的三大组成部分;这一纲领在鼓动与宣传革命、动员和组织群众方面起到了重要的作用,同时又为武昌起义提供了思想上指导。

二、新文化运动的勃兴(B)

新文化运动的倡导者们为国人从西方引入了“民主”与“科学”两位先生,以图救治中国的黑暗;在中西文化的讨论中,进一步扩大了新文化的影响;新文化运动后期的主要内容是传播马克思主义。

(一)、“德先生”、“赛先生”

1.背景:理想与现实、新制度与旧心理的巨大落差;

政治上:袁世凯复辟帝制,先进中国人为改变现状而寻找新的出路;

经济上:民族资本主义进一步发展,民族资产阶级要求实行民主政治;

思想上:民主共和观念与尊孔复古势不两立;

总之,不彻底改造中国人传统的思维方式、价值取向和心理状态等精神层面的文化,以顺应物质和制度文化发展的需要,那么中国文化的真正现代化就从无谈起。

2.过程:

①开始:

◆时间地点:1915年9月、上海

◆代表人物:陈独秀

◆标志:《青年杂志》创办。

后改为《新青年》

②阵营:李大钊、胡适、钱玄同、陈独秀、刘半农等人

③活动中心:北京大学(1917年《新青年》迁到北京)

④旗帜:民主与科学

⑤主要内容:提倡民主与科学,反对愚昧与专制;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学;

3.民主与科学的影响(或作用):

①德、赛两先生被引入中国后,成为中国启蒙运动最深入人心的形象,指引了人们前进的目标和方向;

②猛烈冲击了束缚中国人心智的道德、伦理观念,反映了近代以来先进的中国人在认识中西文化差距问题上,已从器物、制度层面深入到精神文化的层面,起了思想解放的作用;

③德、赛两先生为后来的五四运动和马克思主义在中国的传播提供了思想基础;

④民主与科学精神对整个中国现代化的过程有深远的影响。

归纳小结:西学东渐过程

(二)中西文化论战(B)

1.原因:

新文化运动以旧易新,以西方文化取代中国固有文化的主张,激起了一些人的强烈反对。

2.概况:

第一阶段:杜亚泉《东方杂志》发表文章,抨击新文化运动;陈独秀、李大钊进行了反驳;第二阶段:五四运动以后。

章士钊、梁启超:新旧调和论、中西文化化合说;梁漱溟明确主张维护儒家文化;

李大钊、胡适、瞿秋白等人以《每周评论》、《新青年》为舆论阵地,进行论战。

3.影响:

新文化运动的倡导者积极宣传新思想、新文化,强调文化的时代性和不同社会发展程度的差异性,扩大了新文化的影响,进一步传播了与传统文化彻底决裂的新文化精神,其主流是正确的,但存在着忽视甚至否定文化的传承性和民族性,存在着绝对化、简单化的倾向。

拓展延伸

三、科技与文化的发展(A)

西方近代科技被引入中国,促进了中国科技的发展,大量译书机构的创办,推动了西学新知的传播,各类报刊的创办,在开启民智、传播西学、普及教育等方面发挥了重要的作用。

四、社会生活的变迁(A)

五、西学东渐与近代中国的社会转型(C )

(一)、“西学东渐”是指西方的自然科学和人文学术向中国传播的历史过程。

(二)、晚清民初的西学东渐 1.过程:

(1)第一阶段:鸦片战争到洋务运动(1840——1895年左右) A 开眼看世界: B 洋务运动:

(2)第二阶段:戊戌变法到辛亥革命时期(1895——1915年左右) 2.特点:

沿海-内地;器物-制度-文化心理;源源而入,节节嬗变。

3.西学东渐的影响:源源而入,节节嬗变。

推动传统中国向现代中国转型。

(3)第三阶段:民国初年到“五四”时期(1915年到1919年左右)

◆国人对西学的反应:被动接受到主动效法再到自主选择。

◆西学东渐的影响:源源而入,节节嬗变。

①思想演进的潮流:师夷长技以制夷;中体西用;早期维新思想与康梁维新思想;进化论;民主共和;民主与科学;马克思主义

②新式教育发展:洋务学堂;新政学制;民国教育等

③近代科技、文化传媒的发展:詹天佑与京张铁路;冯如与飞机;《申报》等

④社会生活变迁:轮船、铁路、汽车、西餐、歌舞等;市政建设:公共道路、城市供水、公共照明系统等;(交通通讯的改进,民间社团的兴起等)

⑤社会风俗变化:西装、西方礼仪等;

⑥民族资本主义经济:发昌机器厂、继昌隆缫丝厂等

⑦英式、美式等政治制度:戊戌变法与君主立宪制;辛亥革命与三权分立的中华民国等。