2018~2019学年部编版三年级下册语文综合性学习:中国传统节日表格式教案教学设计

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:3

一、教学目标1. 知识与技能:通过学习本单元,使学生了解我国传统节日的起源、习俗和意义,培养学生对传统文化的认识和热爱。

2. 过程与方法:通过小组合作、自主探究等方式,提高学生的信息收集、整理、表达和交流能力。

3. 情感态度价值观:激发学生对传统节日的兴趣,培养学生的民族自豪感和文化自信。

二、教学内容1. 传统节日的起源、习俗和意义2. 传统节日的相关诗词、故事、谚语等3. 传统节日的庆祝活动及文化内涵三、教学重点与难点1. 教学重点:了解传统节日的起源、习俗和意义,培养学生对传统文化的认识和热爱。

2. 教学难点:如何引导学生深入挖掘传统节日的文化内涵,提高学生的文化素养。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、课件、黑板等2. 学具:笔记本、彩笔、剪刀、胶水等五、教学过程1. 导入:通过图片、视频等形式展示传统节日的热闹场景,激发学生的学习兴趣。

2. 新课导入:介绍本节课的学习内容,引导学生了解传统节日的起源、习俗和意义。

3. 小组合作:学生分组,收集、整理与传统节日相关的诗词、故事、谚语等资料。

4. 课堂分享:各小组代表上台分享收集到的资料,其他同学认真倾听并做好记录。

5. 深入探讨:引导学生从传统节日的习俗、意义等方面进行深入探讨,挖掘文化内涵。

6. 课堂小结:对本节课的学习内容进行总结,强调传统节日的重要性。

7. 课后作业:布置学生根据所学内容,制作与传统节日相关的手抄报或绘画作品。

六、板书设计1. 统编版语文三年级下册第三单元《综合性学习:中华传统节日》2. 板书内容:传统节日的起源、习俗、意义、相关诗词、故事、谚语等七、作业设计1. 制作与传统节日相关的手抄报或绘画作品2. 搜集更多关于传统节日的诗词、故事、谚语等资料,进行课堂分享八、课后反思1. 教学内容是否充实,学生是否掌握了传统节日的起源、习俗和意义。

2. 教学方法是否恰当,是否激发了学生的学习兴趣和参与度。

3. 教学过程中是否存在不足,如何改进以提高教学效果。

综合性学习:中华传统节日一、教学目标1. 让学生了解我国的传统节日,感受节日的气氛,领略节日的习俗。

2. 通过综合性学习,使学生对传统节日有更深入的认识,培养学生的文化素养。

3. 培养学生收集、整理、表达信息的能力,提高学生的合作意识和实践能力。

二、教学内容1. 我国的传统节日:春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等。

2. 传统节日的起源、习俗、文化内涵等。

3. 传统节日的庆祝活动及意义。

三、教学重点与难点1. 教学重点:让学生了解传统节日的起源、习俗、文化内涵,感受节日的气氛。

2. 教学难点:培养学生收集、整理、表达信息的能力,提高学生的合作意识和实践能力。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔等。

2. 学具:笔记本、彩色笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 导入新课:播放与传统节日相关的歌曲或视频,让学生初步感受节日的气氛。

2. 讲解传统节日的起源、习俗、文化内涵:教师讲解,学生认真听讲并做好笔记。

3. 小组讨论:学生分组,针对一个传统节日进行讨论,收集相关信息,准备进行分享。

4. 分享展示:各小组推荐代表进行分享,展示他们收集到的信息,其他同学认真听讲并做好笔记。

5. 互动环节:教师提出问题,学生抢答,检验学生对传统节日的了解程度。

六、板书设计1. 综合性学习:中华传统节日2. 主要内容:传统节日的起源、习俗、文化内涵等。

3. 结构:总分结构,先总体介绍传统节日,再分别介绍各个节日。

七、作业设计1. 让学生结合本节课所学,选择一个自己感兴趣的传统节日,深入了解其起源、习俗、文化内涵等,并写一篇短文。

2. 让学生与家长一起参与传统节日的庆祝活动,体验节日的氛围,拍照留念,并分享给同学。

八、课后反思1. 教师应关注学生在课堂上的参与度,引导他们积极发言,提高他们的表达能力。

2. 在小组讨论环节,教师应关注学生的合作情况,培养他们的团队意识。

4. 教师应鼓励学生参与课后作业,培养他们的实践能力。

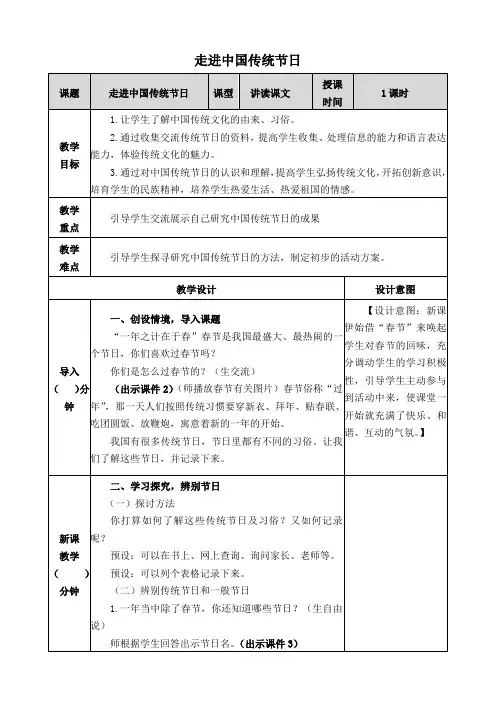

走进中国传统节日2018学年第二学期学业水平测试三年级语文卷(测试时间:80分钟)密1.根据语境写词语。

(10分)原创chuī fú chuí liǔ春天来了,微风轻轻地()着(),老师带着我们到操场上放风筝。

不一会儿,天空中就成了风筝的海洋:xiōng měng wēi wǔ yōu xián有( )的“老鹰”,有( )的“蜈蚣”,有( )huó pō的“蝴蝶”,还有( )可爱的“小燕子”,它们你追我赶,kuā jiǎng běn lǐng好不热闹。

校长看见了,也()我们的()高!jiāo’ào qiān xū可是我们不能(),因为做人要()。

2.下面四组字的读音,每组中有一个不正确的,把序号填在括号里。

(4分)原创(1)①薄(bó)弱②揉皱(zòu) ③旭(xù)日④万象更(ɡēnɡ)新()(2)①河豚(tún)②闲散(sàn)③纤(xiān)维④兴(xīnɡ)旺()(3)①裂缝(fèng) ②朝鲜(xiǎn)③投掷(zhèng)④栅(zhà)栏()(4)①模(mó)型②脊(jí)背③咳嗽(sòu)④遵(zūn)循()3. 下列词语中,没有错别字的一项是()。

(2分)改编A.冰雪戏要分裂娇软 B.扑腾清爽钩竿睡衣C.布料衬衫粘胶滴答 D.莫非池塘题前负责4.下列词语搭配恰当的一项是()。

(2分)原创A.改进缺点 B.说明立场 C.传承文化 D.发展想象5.下列句子朗读节奏的划分,正确的一项是()(2分)原创A.因/释其耒/而守株。

B.因释/其耒/而守株。

C.因/释其耒而/守株。

D.因释/其耒而/守株。

6.在横线上填写合适的诗文。

(4分)原创(1),春风花草香。

(2)借问酒家何处有?。

(3)改过不吝,。

(4)人间四月芳菲尽,。

7.挑战你的判断力,在你认为正确的句子后面,打上√。

统编版语文三年级下册综合性学习:中华传统节日(教案)教学目标1. 知识与技能:学生能够了解中华传统节日的起源、习俗及其文化内涵,如春节、清明节、端午节、中秋节等。

2. 过程与方法:通过课堂讲解、小组讨论、实践操作等方式,培养学生对传统文化的认知能力和合作能力。

3. 情感态度价值观:培养学生对中华文化的热爱和自豪感,增强民族认同感和文化自信。

教学内容1. 节日的起源:介绍各个传统节日的起源,包括历史背景和民间传说。

2. 节日习俗:讲解各节日的传统习俗,如春节的贴对联、放鞭炮,端午节的赛龙舟、吃粽子等。

3. 节日文化内涵:深入讲解节日背后的文化意义,如春节的团圆、中秋节的思乡等。

教学重点与难点- 重点:让学生理解并记住传统节日的起源、习俗和文化内涵。

- 难点:引导学生深入理解节日背后的文化意义,培养其对传统文化的热爱。

教具与学具准备- 教具:多媒体设备、节日相关图片和视频资料。

- 学具:笔记本、彩色笔、手工材料(用于制作节日相关手工艺品)。

教学过程1. 导入:通过展示春节的图片和视频,引起学生对节日的兴趣。

2. 新授:讲解春节的起源、习俗和文化内涵,并让学生分享他们对春节的了解和经历。

3. 小组活动:将学生分成小组,每组选择一个节日进行深入研究,并准备汇报。

4. 汇报展示:每组学生向全班同学汇报他们所研究的节日,其他学生进行评价和讨论。

5. 总结:教师总结各个节日的共同点和不同点,强调中华文化的多样性和丰富性。

板书设计- 板书将包括各个节日的名称、起源、习俗和文化内涵,以图表和关键词的形式呈现。

作业设计- 学生需要选择一个他们最喜欢的节日,并写一篇短文,描述该节日的习俗和文化意义。

课后反思通过本次教学,我期望学生能够对中华传统节日有更深入的了解和认识。

在教学过程中,我将注重激发学生的兴趣和参与度,鼓励他们积极分享自己的观点和经历。

同时,我也将关注学生对文化内涵的理解和接受程度,适时进行引导和解释。

通过这样的教学方式,我希望能够培养学生的文化自信和民族认同感,让他们更加热爱和珍视我们的传统文化。

部编版小学语文三年级下册第三单元《综合性学习:中华传统节日》教案一、教材分析本次教学主题是“中华传统节日”,是小学语文三年级下册的第三单元,主要让学生通过对传统节日的了解和学习,感受传统文化的魅力和丰富性。

本单元包括五个部分,第一部分是小学生对其所了解的传统节日进行分类和描述,通过这种方式让学生认识到传统节日的多样性;第二部分是通过形式多样的文本介绍传统节日的起源、庆祝方式、相关习俗等;第三部分是通过阅读相应的节日诗词、童谣等文本,让学生体验传统节日的浪漫和欢乐;第四部分是通过听取祖辈讲授经历和传统习俗,找到与现代生活的联系,学会传承文化;最后一部分是通过观看图片、视频等多媒体素材,增强传统节日的形象感知。

二、教学目标1.知识目标①了解中国的传统节日,并能将其分类;②知道一些节日的起源、庆祝方式、相关习俗等;③学会阅读和欣赏节日诗词、童谣和传统文化经典;④了解祖辈们的传统习俗,明白其与现代生活的关联;⑤观看多媒体素材,形象感知传统节日。

2.能力目标①能够观察、分类、描述、表达和创作;②能够听取祖辈讲述,了解传统文化;③能够理解诗词、童谣中的传统文化内涵;④培养学生的传统节日学习方法和习惯。

3.情感目标①学会尊重、珍视传统文化,增强传统文化自信;②在学习中感受传统文化的美好和魅力,增加爱国情感;③培养学生的习惯,爱好和良好的品质,增进同学和社会交往。

三、教学重难点1.教学重点①能够准确分类描述中国的传统节日;②理解传统节日背后的文化内涵,能够欣赏诗词、童谣,理解其含义。

2.教学难点①理解节日背后的文化内涵;②学会欣赏诗词,理解并感受内在含义。

四、教学策略1.启发式教学:利用图片展示、口语交流、讨论等方式引导学生探索自己对传统节日的认知和理解。

2.项目化教学:通过开展各种主题活动,如制作月饼、包饺子、写年记等,让学生在实践中体验和感受传统文化。

3.自主学习:鼓励学生在家中和社会中了解传统节日的庆祝习俗,与家长、长辈进行交流,学习和传承传统文化。

教案:统编版语文三年级下册《综合性学习:中华传统节日》一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解中华传统节日的起源、习俗和意义,增强对传统文化的认识。

(2)学会用适当的语言描述传统节日的活动,提高口头表达能力。

(3)培养学生对传统文化的兴趣,激发爱国情感。

2. 过程与方法:(1)通过查阅资料、调查访问等方式,收集关于传统节日的相关信息。

(2)学会用比较、分析的方法,了解不同节日的特点和习俗。

(3)通过小组合作,提高团结协作和沟通能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生尊重和热爱传统文化的情感。

(2)增强民族自豪感和集体荣誉感。

(3)培养学生关爱家人、朋友和他人,传承中华民族传统美德。

二、教学内容1. 节日介绍:春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等。

2. 节日习俗:贴春联、放鞭炮、包饺子、赏花灯、扫墓、踏青、赛龙舟、赏月、登高等。

3. 节日意义:团圆、祈福、祭祀、纪念历史人物等。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)了解中华传统节日的起源、习俗和意义。

(2)学会用适当的语言描述传统节日的活动。

(3)培养学生对传统文化的兴趣和爱国情感。

2. 教学难点:(1)传统节日的起源和意义。

(2)如何用适当的语言描述传统节日的活动。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔等。

2. 学具:传统节日相关图片、书籍、调查表等。

五、教学过程1. 导入:通过图片、歌曲等方式,激发学生对传统节日的兴趣。

2. 新课导入:介绍传统节日的起源、习俗和意义。

3. 小组合作:学生分组,收集关于传统节日的资料,进行交流分享。

4. 课堂讨论:分析不同节日的特点和习俗,探讨传统节日的意义。

5. 情景模拟:学生模拟传统节日的活动,提高口头表达能力。

6. 总结:对本节课的内容进行总结,强调传统节日的重要性。

六、板书设计1. 中华传统节日2. 副起源、习俗、意义3. 正文:(1)春节:团圆、祈福、辞旧迎新(2)元宵节:赏花灯、猜灯谜、吃汤圆(3)清明节:扫墓、踏青、纪念祖先(4)端午节:赛龙舟、吃粽子、纪念屈原(5)中秋节:赏月、吃月饼、团圆(6)重阳节:登高、赏菊、敬老4. 结尾:传承中华民族优秀传统文化,弘扬民族精神七、作业设计1. 选择一个自己感兴趣的传统节日,深入了解其起源、习俗和意义,写一篇短文。

部编版小学语文三年级下册《综合性学习:中华传统节日》教案教学设计2.确定研究内容,收集资料1)小组成员根据小课题,收集与该节日相关的资料,可以通过书籍、互联网、采访等途径进行收集。

2)收集到的资料要进行整理和分类,确定需要记录的内容和形式,如文字、图片、视频等。

3.展示活动成果1)小组成员展示自己收集整理的资料和记录形式,介绍该节日的由来、俗和庆祝方式。

2)其他小组成员可以提出问题和建议,进行互动交流。

板块二自主研究,实践探究1.自主研究,收集资料1)小组成员根据确定的研究内容,自主进行收集资料和整理分类。

2)教师可以在研究过程中进行指导和辅导,帮助学生解决遇到的问题。

2.实践探究,记录成果1)小组成员根据收集到的资料和研究内容,记录自己的成果,可以采用文字、图片、视频等形式。

2)记录的成果要经过小组内部的审核和修改,确保准确性和完整性。

板块三展示成果,评价交流1.展示成果,互相研究1)小组成员展示自己的成果,介绍自己的研究内容和记录形式。

2)其他小组成员可以提出问题和建议,进行互动交流,研究和借鉴其他小组的经验和成果。

2.评价交流,提出改进建议1)教师和学生共同评价小组的展示活动,提出改进建议和意见。

2)小组成员根据评价结果,进行修改和完善,提高自己的研究成果和表达能力。

课时总结通过本次综合性研究,学生不仅了解了中华传统节日的由来和俗,还提高了自己的信息收集和处理能力,以及语言表达和展示能力。

通过互动交流,学生还研究了其他小组的经验和成果,不断提高自己的综合素养和民族自豪感。

2在小组讨论中,我们决定研究清明节的由来和各地的庆祝活动。

我们可以通过查阅书籍和上网查询相关资料,也可以询问家长和长辈来收集资料。

在收集资料时,我们要注意整理和分类,约定时间和提纲,以礼貌的方式进行访问,并记录访问过程。

此外,我们也可以开展体验活动,如去烈士陵园扫墓或踏青,以感受清明节的节日气氛。

当然,在活动中我们也要注意安全。

统编版语文三年级下册《综合性学习:中华传统节日》教学设计教学目标1. 让学生了解并掌握中华传统节日的相关知识,如春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等。

2. 培养学生对中华传统文化的热爱和传承意识。

3. 培养学生的合作意识和团队精神,提高学生的表达和沟通能力。

教学内容1. 中华传统节日的起源和意义。

2. 中华传统节日的习俗和活动。

3. 中华传统节日的诗词和故事。

教学重点与难点重点:让学生了解并掌握中华传统节日的相关知识。

难点:如何激发学生对中华传统文化的兴趣,培养学生的合作意识和团队精神。

教具与学具准备1. 教具:PPT、视频、图片等。

2. 学具:笔记本、笔、彩纸、剪刀等。

教学过程1. 导入:通过视频或图片,展示中华传统节日的热闹场景,引发学生的兴趣。

2. 新课导入:介绍中华传统节日的起源和意义,让学生了解节日的背景。

3. 活动设计:分组进行节日习俗和活动的讨论,每组选择一个节日,进行深入研究。

4. 成果展示:每组展示自己的研究成果,分享节日的习俗和活动。

5. 诗词欣赏:通过诗词,让学生感受节日的氛围,理解节日的内涵。

6. 故事讲解:通过讲解与节日相关的故事,让学生了解节日的传说和人物。

7. 总结:对本次课程进行总结,强调中华传统文化的重要性。

板书设计1. 节日名称:春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等。

2. 节日起源和意义:介绍每个节日的起源和意义。

3. 节日习俗和活动:列举每个节日的习俗和活动。

4. 节日诗词和故事:展示与节日相关的诗词和故事。

作业设计1. 选择一个中华传统节日,进行深入研究,了解其起源、意义、习俗和活动。

2. 搜集与中华传统节日相关的诗词和故事,进行欣赏和分享。

3. 以小组为单位,制作一份关于中华传统节日的海报,展示节日的习俗和活动。

课后反思通过本次教学,学生对中华传统节日有了更深入的了解,对中华传统文化产生了浓厚的兴趣。

在教学过程中,学生积极参与,表现出较强的合作意识和团队精神。

(完整版)部编版小学三年级下册语文《综合性学习·中国传统节日》教案部编版小学三年级下册语文《综合性学习·中国传统节日》教案【活动目标】1.增进学生对中国传统文化的了解,增强学生的文化底蕴,提升学生的语文素养,培养学生的爱国情操。

2.通过对中国传统节日文化的研究,让学生学会沟通、理解,提升学生的语言表达水平、创造思维水平和组织交际水平。

3.通过对中国传统节日文化的研究,让学生学会开发利用校内外语文教学资源,提升学生搜集、处理信息的水平。

【学情分析】随着我国改革开放水准的提升,国外的一些节日也逐步进入我们的日常生活,如圣诞节、情人节、愚人节等。

学生对这些节日了解很多,却对中国传统节日了解缺失。

为了让学生全面了解中国的传统节日和传统文化,通过组织了《中国传统节日》综合性学习活动,引导学生过好中国节,传承发扬中华优秀传统文化。

【活动时间】2课时(一课时布置任务准备,一课时完成活动任务)【活动设想】实地采访、搜集资料、成果汇编等。

【活动准备】(1)教师确定要研究的几个节日:春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、腊八节,有兴趣的同学也能够研究其他节日。

(2)教师向学生说明学习目标,鼓励学生积极参加活动,为学生推荐相关资料、网站,指导研究方法。

(3)教师根据学生的兴趣和居住地的远近,划分活动小组,并选出组长;然后各小组成员共同确定要研究的节日。

教师要增强指导,以免选择重复。

(4)各小组在组长的带领下,制定方案,并拟出草案交教师审核指导。

(5)小组长根据个人特长,实行组内分工。

小组成员利用暑假到图书馆、资料室、博物馆搜集相关资料;到民俗保存较多的农村采访,了解民俗,搜集传说、民谣等;将搜集到的资料汇总给小组长,小组长加以选择,分类整理;撰写研究报告,内容要涵盖多方面。

(6)研究活动建议:对于每个节日,教师可提供以下几个研究角度,学生按照组内分工,实行研究:传统节日的起源或传说;关于传统节日的史书记载;传统节日的旧民俗与新民俗之比较;传统节日的饮食文化;传统节日民俗的地方特色,要突出本地,兼顾外地;传统节日与文学作品、民谣;与外国类似节日民俗作比较;传统节日的社会功能及向国外的传播。

部编版小学语文三年级下册第三单元综合性学习中国传统节日【活动目标】1.增进学生对中国传统节日的了解,积累较为丰富的传统节日文化,培养学生对中国传统文化的热爱,过好中国节,传承发扬中华优秀传统文化,2.通过对中国传统节日文化的研究,提高学生的语言表达能力和创造思维能力。

3.通过对中国传统节日文化的研究,让学生学会开发利用校内外语文教学资源,提高学生搜集、处理信息的能力。

【教学重点】通过收集交流传统节日的资料,诵读有关传统节日的诗歌等活动,培养学生收集信息、整理信息的能力以及学习能力和语言表达能力。

【教学难点】通过对中国传统节日的认识和理解,培养学生对中国传统文化的热爱之情,弘扬民族精神,激发爱国热情。

【活动时间】课时(一课时布置任务准备,一课时完成活动任务)【教学准备】课件、学生搜集的资料、制作的手抄报等。

教学过程:一:激趣导课1、播放节日童谣的课件。

师:儿歌中说到了很多节日,你记住了几个呢?学生上台板书节日名称2、按时间排顺序,这些节日是从我们的老祖先开始一代一代传下来的节日,我们称他为传统节日。

今天就让我们一起走进中国传统节日,去感受其中浓郁的传统文化吧。

(板书)二、综合实践学习任务单师:前两天我们布置了一个学习任务,据了解,大家的兴趣很浓,都想把自己的学习成果分享给大家,这节课就来比赛一下。

1、自主学习单2、选择自己喜欢的传统节日办一期手抄报三、成果汇报展示师:孩子们,在一年里我们最盛大最热闹的一个古老的传统节日是哪个节日呢,俗称“过年”,那什么是年呢?哪一组来汇报(一)春节知多少(春节组同学展示交流)1、年的来历学生讲:传说中国古时侯有一种叫“年”的怪兽,凶猛异常,每到除夕,爬上岸伤害人命,因此每到除夕,人们就扶老携幼,逃往深山,以躲避“年”的伤害。

又到了一年的除夕,村里来了一个白发老人,当“年”兽象往年一样准备闯进村肆虐的时候,突然传来爆竹声,“年”兽混身颤栗[zhàn lì],再也不敢向前凑了,原来“年”兽最怕红色,火光和炸响.这时大门大开,只见院内一位身披红袍的老人哈哈大笑,“年”兽大惊失色,仓惶而逃.从此,每年的除夕,家家都贴红对联,燃放爆竹,户户灯火通明,守更待岁.这风俗越传越广,就成了中国民间最隆重的传统节日“过年”.师:过年过年,原来年是一种会吃人的猛兽,过了除夕这个时候"年"就不闹了,所以叫过年。

一、教学目标1.知识目标1.认识和理解我国传统节日的习俗、内涵以及传说故事。

2.了解并学习相关生字词汇。

3.学会简单的写作技巧,写作幸福美满的设想。

2.能力目标1.提升学生独立自主学习的能力,尝试使用多种途径进行获取和应用信息。

2.培养学生合作学习、交流和表达的能力。

3.情感目标1.提高学生的文化素养,强化他们的民族自豪感和爱国情怀。

2.培养学生爱和尊重传统、爱护环境、文明礼貌的优秀品质。

二、教学内容1.知识内容综合性学习中华传统节日。

2.教学重点认识传统节日的文化内涵,了解相关的习俗和传说故事。

3.教学难点如何引导学生读懂相关文章中的生字词汇,及时解决学生生字词汇的理解难点。

三、教学过程设计1.热身与预习(5分钟)•号召大家一起来说出自己最喜欢的节日,并简要说一下喜欢的原因。

•让同学自由阅读本单元的相关内容,并根据自己对预习内容的理解,写下一些疑惑和问题。

2.引入(10分钟)•根据五月份即将到来的端午节,向学生介绍端午节的起源、习俗、传说等相关知识。

•给出几个生字词汇,帮助学生理解传统节日相关文章的阅读。

3.探究(30分钟)•分组:将学生分为竞赛组和合作学习组。

•竞赛组要求:在20分钟内独自完成一篇关于端午节的文章,并尽可能地运用到本单元所学句型和生字词汇,文章的细节和逻辑性也需要切实体现。

•合作学习组要求:在20分钟内合作完成关于中秋节、春节或其他节日的文章,同样需要尽可能地运用到所学句型和生字词汇,并关注文章的细节和逻辑性。

•最后每个组在文化节开幕式上进行展示和评选。

4.巩固(15分钟)•从中选出最优秀的两篇文章,并即时反馈改进和提高之处。

5.拓展(20分钟)•让学生阅读一篇简单的精神小说,并以此为基础,写下自己对未来美好生活的设想。

•每位学生将自己的文章与其他同学的进行比较和学习,并给出一些具体的建议和改进之处。

6.总结与作业布置(5分钟)•总结本次课堂学习所得,并提醒学生进行作业。

•作业:根据刚刚的精神小说素材,撰写一篇幸福美满的设想文章,要求不少于300字,同时将自己的作品发到班级微信群,互相学习、交流和分享。

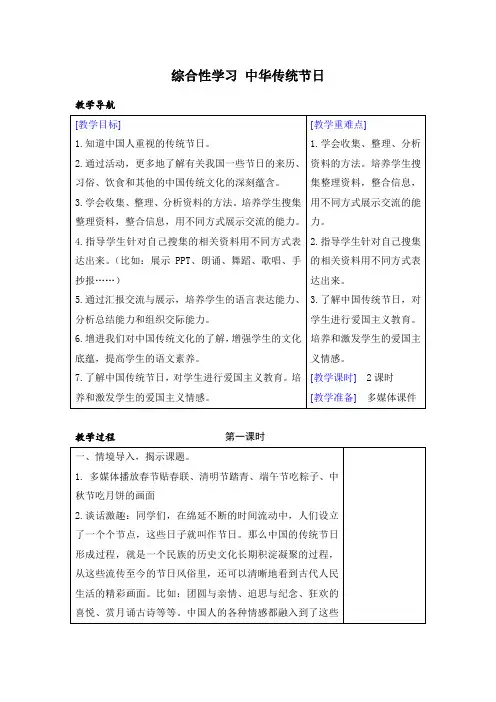

综合性学习中华传统节日教学导航[教学目标]1.知道中国人重视的传统节日。

2.通过活动,更多地了解有关我国一些节日的来历、习俗、饮食和其他的中国传统文化的深刻蕴含。

3.学会收集、整理、分析资料的方法。

培养学生搜集整理资料,整合信息,用不同方式展示交流的能力。

4.指导学生针对自己搜集的相关资料用不同方式表达出来。

(比如:展示PPT、朗诵、舞蹈、歌唱、手抄报……)5.通过汇报交流与展示,培养学生的语言表达能力、分析总结能力和组织交际能力。

6.增进我们对中国传统文化的了解,增强学生的文化底蕴,提高学生的语文素养。

7.了解中国传统节日,对学生进行爱国主义教育。

培养和激发学生的爱国主义情感。

[教学重难点]1.学会收集、整理、分析资料的方法。

培养学生搜集整理资料,整合信息,用不同方式展示交流的能力。

2.指导学生针对自己搜集的相关资料用不同方式表达出来。

3.了解中国传统节日,对学生进行爱国主义教育。

培养和激发学生的爱国主义情感。

[教学课时] 2课时[教学准备] 多媒体课件教学过程第一课时一、情境导入,揭示课题。

1.多媒体播放春节贴春联、清明节踏青、端午节吃粽子、中秋节吃月饼的画面2.谈话激趣:同学们,在绵延不断的时间流动中,人们设立了一个个节点,这些日子就叫作节日。

那么中国的传统节日形成过程,就是一个民族的历史文化长期积淀凝聚的过程,从这些流传至今的节日风俗里,还可以清晰地看到古代人民生活的精彩画面。

比如:团圆与亲情、追思与纪念、狂欢的喜悦、赏月诵古诗等等。

中国人的各种情感都融入到了这些传统节日里。

那么,大家所知道的中华民族的传统节日都有哪些?谁能说说这些传统节日的时间呢?(自由交流)3.导入课题:同学们每个节日都有着不同的风俗。

前一阶段,我们各小组针对自己喜欢的传统节日进行了一系列的研究、相信你们一定有许多收获想和大家一起来分享吧!那么,今天让我们走进一些传统节日,去感受一下这些节日的风情吧!二、展示活动成果。

三语备课组时间:3月13 日中心发言人:课题:综合性学习:中国传统节日第 1、2、3 课时总计第节教学目标⒈通过收集交流传统节日的资料,说说有关的习俗。

(思维发展与提升)⒉能就自己感兴趣的一个传统节日写一篇习作,写清楚过节的过程。

(思维发展与提升)教学重难点能就自己感兴趣的一个传统节日写一篇习作,写清楚过节的过程。

(语言建构与运用)教学过程:第一课时一、传统节日知多少1.除了春节,你还知道哪些中国传统节日?(学情预设)虽然教师语气中强调了“中国”和“传统”两个关键词,但是学生仍有可能会说出一些非传统节日的名称,如儿童节、五一节等,教师先不置可否,引导学生再读题,找出关键词“中国的”、“传统的”,引导学生自查自纠。

中国传统节日的起源和发展是一个逐渐形成的、悠久的过程,每个节日都是我们中国特有的,带有浓厚中国文化韵味的节日。

2.按排好的顺序,叫一叫这些节日的名字。

春节元宵清明端午中秋重阳冬至腊八【设计理念:通过这一环节的活动,使学生明白中国传统节日是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分,是中国历史文化长期积淀凝聚而成的,并且让学生把从交流中获得的新知,在练习中加以巩固。

】3.交流课前收集的资料师:课前,同学们搜集了许多自己最感兴趣的传统节日的习俗资料,现在就让我们一起来分享。

(相机板书:春节端午中秋)【设计理念师生资料的交流分享,将常见传统节日习俗进行详细介绍。

学生在交流中加深了对传统节日习俗的了解并理解了其中丰富内涵。

】二、说说春节的民风民俗1. 回顾古诗《元日》,说说“春节”的习俗。

2. 说一说春节有哪些活动和习俗。

3. 揭题。

春节是我国最盛大最热闹的一个古老的传统节日,俗称“过年”,在这一天,人们(引说)……【设计理念:通过演示课件,播放人们喜闻乐见的欢度春节画面,用合家团聚包饺子、贴春联、放鞭炮、观看春节联欢晚会、拜年等活动场景,来唤起学生对春节的回味,充分调动学生的学习积极性,引导学生主动参与到活动中来,使课堂伊始便充满了快乐、和谐、互动的气氛。