(史学概论课件)第七章第三节史料的鉴别

- 格式:ppt

- 大小:601.00 KB

- 文档页数:9

绪论第二节历史学的社会价值一、“以史为鉴”—指导人们社会实践二、“继往开来”—陶冶人们精神品格三、“温故知新”—传承文化财富1、历史学与哲学第一,哲学往往向史学提供观点和方法上的启发,史学往往向哲学提供经验和事实上的依据。

第二,哲学和史学都属于上层建筑领域,都属于社会意识形态,因此都为社会存在所决定和制约;每一时代的哲学和史学都有共同的经济基础,所以它们具有同源的关系。

2、历史学与其他人文社会科学(1)史学与文学第一,文学作品是历史的产物。

第二,文学作品中的典型人物和典型事迹,如果写得好,会比历史记载更能反映社会面貌。

第三,在具体材料的运用上,史家往往利用文学作品以充实、丰富历史著作的内容。

第四,文学作品中的材料,对于史书可以补缺、订谬或佐证。

第五,还有一些优秀的诗文,是由于得到史书的记载才流传下来或有更广泛的传播。

而有不少历史人物和历史事件,则由于文学作品用作题材而为广大人民所熟知。

(2)史学与考古学(3)史学与民族学(4)史学与地理学3、历史学与自然科学和技术科学(1)史学和天文学(2)史学与地质学(3)史学与古人类学第三节为什么要学习《史学概论》任何学科的学习、研究都必须掌握相应的理论和方法。

《史学概论》讲授历史学的理论和方法,是历史学的入门必修课。

第四节《史学概论》讲授的基本内容一、历史学的本体论——就是关于历史现象存在的本源和性质的观点或理论,其核心是社会历史观。

1、人本主义的史学本体论(兰克学派)第一,强调人的精神、目的、意志是社会历史过程中的决定因素,强调一切历史活动和整个历史过程都是人的精神、目的和意志的展现过程。

第二,认为历史是没有规律可循的。

2、科学主义的史学本体论(年鉴学派)第一,认为人类社会中总是存在某些结构,它们在长时期里、甚至在整个人类历史过程中支配着人们的思想、行为和命运,决定着历史的进程。

第二,历史是有规律可循的。

3、马克思主义的史学本体论第一,既重视人的精神因素和主体能动性的合理性,也重视不以人的意志为转移的客观因素的制约作用的合理性。

《史学概论》课程大纲(课程知识点的三级目录)绪论为什么要学习历史?为什么要学习《史学概论》?第一节为什么要学习历史现实是历史的延伸。

现实的人们总要“以史为鉴”,“以史为师”。

古今中外史家为例。

第二节历史学的社会价值“以史为鉴”——指导人们社会实践。

“继往开来”——陶冶人们精神品格。

“温故知新”——传承文化财富。

第三节为什么要学习《史学概论》任何学科的学习、研究都必须掌握相应的理论和方法。

《史学概论》讲授历史学的理论和方法,是历史学的入门必修课。

第四节《史学概论》讲授的基本内容历史学的本体论、认识论和方法论。

第一章历史学从前科学发展成为科学的历程第一节天命、神学史观主导下的古代史学自然经济和人身依附关系决定了天命——神学史观的主导地位。

以《春秋》、《左传》、司马迁和希罗多德、奥古斯丁、托马斯·阿奎那等为例。

第二节人性、理性史观主导下的近代史学以市场经济为基础的人的独立性,决定了人性——理性史观的主导地位。

以维柯、赫尔德、孔德、密尔等为例。

第三节唯物史观怎样指导历史学成为真正的科学唯物史观发现了推动人类历史发展的根本动力和普遍规律,使历史学从只能描述事件不能揭示规律的“人文学科”升华成为能够揭示规律科学。

马克思主义历史科学产生和发展。

克服人本主义和科学主义的对立,坚持历史学的科学方向。

第二章唯物史观是关于现实的人及其历史发展的科学第一节偏颇、诘难和困惑由于种种复杂的历史背景,唯物史观曾被偏颇地理解为阶级斗争决定论或经济决定论,“关于现实的人极其历史发展的科学”的含义被忽略了。

唯物史观的反对者趁机攻击唯物史观是“宿命论”、“颠倒因果关系”等等。

以波普尔、韦伯为例。

一些原来相信唯物史观的人也产生了困惑。

第二节唯物史观是关于现实的人及其历史发展的科学简单化、机械化和教条主义倾向出现的历史背景及其教训。

必须认真理解唯物史观“是关于现实的人极其历史发展的科学”。

第三节唯物史观的出发点和归宿点都是人马克思、恩格斯所说的“现实的人”的三层含义,及其与唯心史观倡言的抽象的人的根本区别。

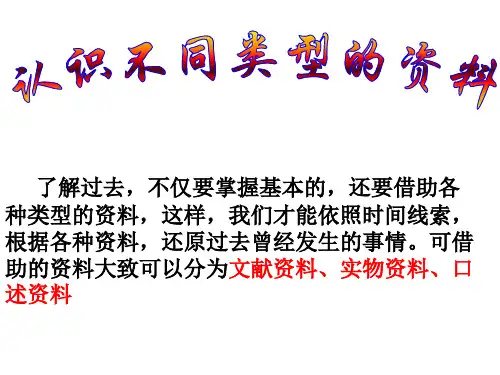

史料的运用1.掌握获取历史信息的基本途径能通过图书馆、博物馆、网络等途径,运用调查、访问等方式,从文献、音像、实物、当事人的回忆等材料中获取信息2.从文字材料中提取历史信息——关键词⑴正文中的时间、地点、人物、核心观念等例题1: Franklin Roosevelt如此描述二十世纪30年代初本国的社会现象:“叹交换手段难逃贸易长流冰封;看工业企业已成枯枝残叶;农场主的产品找不到市场;千万个家庭的多年积蓄毁于一旦。

”这反映的是………………………………………………()A.纳粹暴政 B.瘟疫肆虐C.经济危机 D.战争沧桑例题2:最近,河南二里头遗址考古又有重大发现!二里头遗址的面积300万平方米;二里头的地层年代,据科学测定是公元前1600年左右或更早一些。

问题:从上述材料中可推知,该遗址应该属于什么历史朝代?说明你的判断理由。

⑵引注中的作者、书名、文章题目、时间等3.从图表材料中提取历史信息⑴图片中人物的外貌、服饰特征、姿态等例题1:以下是不同国家为纪念一位世界闻名的科学家而发行的邮票。

问题:这位科学家是谁?他对物理学所作出的最著名的贡献是什么? ⑵图片(地图)中的文字、符号等例题1:观察右图,其中的文字是( )A .楔形文字B .印章文字C .圣书文字D .甲骨文字 例题2:观察下列“欧洲某地中世纪时期平面图”,回答问题。

1.结合图中的相关信息,请你判断该地区曾受到过哪些世界性宗教的影响?简单说说你判断的理由。

哥特式 教堂 广场 大学旧址 旅馆 城中最早的 清真寺遗址古罗马时代 建筑遗址 庄园 桥梁2.图中有两个遗址和一个旧址,请你根据其建筑时间的先后顺序排列:⑶图片中实物的外观、材质等⑷各类含数据示意图的科学比较⑸表格中数据的横向与纵向比较⑹图表引注中的文字提示4.整理历史信息的基本方法⑴制订分类标准——分类标准的科学性、历史性⑵依据分类标准对历史信息进行归类例题1:小李是一位“张学良迷”,在报纸上看到张学良在美国逝世的消息后,他把以前搜集到的有关材料做了一张目录:①电影《西安事变》(VCD碟片)②小说《少帅张学良》③张学良与蒋介石的合影④《联合报》于1990年对张学良的访谈录音(磁带)⑤公开出版的蒋介石1936年12月的日记⑥《文史资料选编》中关于张学良的史料⑦《中国历史》(七年级第二学期)教科书请你帮助他对上述材料作整理。

作者: 荣孟源

出版物刊名: 社会科学研究

页码: 17-31页

主题词: 太平天国革命;史料;中国近代史;曾国藩;罗尔纲;李秀成;孙中山;太平军;日本帝国主义;五四运动

摘要: <正> 一、鉴别的传统史料工作一开始就是鉴别史料。

如果没有一番鉴別,在搜集史料时,根本无法进行工作。

史料收集到手之后,更须仔细考据,提供给历史科学研究者利用。

考据工作包括:鉴别史料、考订记事、校勘文字三个方面。

这三个方面是相联的,互有影响,不便分割。

在这篇文章中,主要谈谈鉴別史料的问题。

鉴别史料,我国有悠久的历史。

远在春秋时期,就有关于这方面的传说。

例如:“有隼集于陈侯之庭而死,楛矢贯之,石努,其长尺有咫。

”经过孔丘鉴別,认

为“隼。

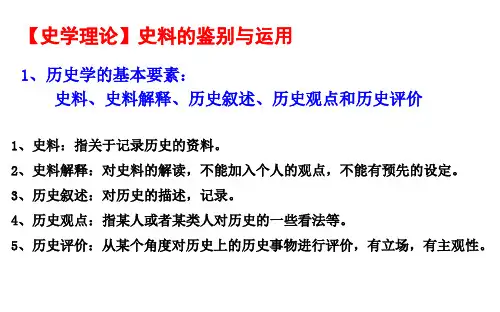

第三节史料的鉴别本节从史书的辨伪、史料的校勘和史事的考证三个方面介绍史料的鉴别方法,目的在于强调史料的鉴别是历史研究最必要的基础阶段;是保证史料是否真实的必要手段;掌握一些基本的鉴别史料的方法是史学工作者必须的基本功。

一、史料鉴别的必要性将搜集起来的史料加以整理以后,固然方便了史料的利用,但仍然不能马上就利用。

史料很可能真伪错杂,互相抵捂,需要加以辨别,去伪存真,以保证史料的真实性。

郭沫若说得好:“无论作任何研究,材料的鉴别是最必要的基础阶段。

材料不足,固然大成问题;而材料的真伪或时代如未规定清楚,那比缺乏材料还更加危险。

因为材料缺乏,顶多得不出结论而已;而材料不正确,便会得出错误结论。

这样的结论,比没有更要有害。

”(《十批判书》)。

可见,史料是否真实,是历史研究的基本前提。

鉴别史料的真伪,是历史研究不可缺少的最基本的环节。

史学认识成果是否正确,有没有坚实的基础,首先就在于有没有鉴别史料的真伪问题。

史料的鉴别或称考证,归纳起来不外两种:一是外考证,即史书的辨伪与文句的校勘;二是内考证,即对史事的真实性加以鉴别。

二、史书的辨伪在我国汗牛充栋地古文献中,有不少伪书。

如仅据近人张心澂在《伪书通考》中的统计,伪书计有经部73部,史部93部,子部317部,集部129部。

伪书表现形式多种多样,有内容全伪者,如《孔子家语》、《鬼谷子》;有部分伪者,如《列子》、《竹书纪年》;有内容不全为伪而书名伪或书名、著者全为伪,如《春秋左氏传》、《商君书》;也有内容虽真,但时代为伪者等。

伪书的出现,使史料真假难辨,是逮不清,这些都为研究者征引史料带来了种种问题,不能不加以注意。

辨别伪书的工作早在汉代已经开时,人们在长期的辨伪工作中也积累了许多切实可行的经验与方法。

明代胡应麟[链接:胡应麟(1551-1602),明代学者。

字元瑞,后更名明瑞。

浙江兰溪人。

藏书丰富,达四万余卷。

在史学方面,主要从事对史书、史家及史事的评论,间或对某些史实做出考订。