国际经济学(第九版)特定要素模型CH4 Specific Factors

- 格式:ppt

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:68

自给自足的相对均衡价格(equilibrium-relative modity price in isolation):在生产和消费那一点上一国生产可能性曲线和社会无差异曲线公切线的斜率。

贸易条件下的相对均衡价格(equilibrium-relative modity price with trade):两国贸易平衡时贸易双方共同的均衡价格。

不完全分工(inplete specialization):一国并不是花费所有的资源和技术生产其具有比较优势的产品,而是同时生产一部分不具有比较优势的产品。

提供曲线(offer curve):反映了一国为了进口的某一需要的商品数量而愿意出口的商品数量。

它具备了需要和供给两方面的因素。

贸易条件(terms of trade):一国出口商品的价格和进口商品价格的比值。

在两国条件下,一国的贸易条件是另一国贸易条件的倒数。

在不止两种商品的贸易世界中,贸易条件是指一国出口商品价格指数和进口商品价格指数的比值。

要素密集度(factor intensities):是指生产一个单位某种产品所使用的生产要素的组合比例。

在资本与劳动两种生产要素的情形下,要素的密集度就是指生产一单位该产品所使用的资本-劳动比率。

要素丰裕度(factor abundance):要素丰裕度是一国的资源拥有状况,即一国的要素禀赋状况。

派生需求(derived demand):对一种生产要素的需求来自(派生自)对另一种产品的需求,其中该生产要素对这一最终产品会作贡献。

赫克歇尔-俄林定理(Hechscher-Ohlin theorem):一国应该出口该国相对便宜和丰裕的要素密集型的产品,进口该国相对昂贵和稀缺的要素密集型的产品。

要素比例或要素禀赋理论(factor-proportions or factor-endowment theory):一国应该出口该国相对便宜和丰裕的要素密集型的产品,进口该国相对昂贵和稀缺的要素密集型的产品。

1、一价定律:一价定律是绝对购买力平价理论成立的前提条件,指的是任何一种商品在不同国家以同种货币表示时价格都相等。

2、购买力平价:指两种货币之间的汇率决定于它们单位货币购买力之间的比例3、国际收支:在一定时期内,一国居民与非本国居民间全部经济交易的系统记录。

4、产品生命周期:产品生命周期是指新产品经历发明、应用、推广到市场饱和、产品衰落,进而被其他产品所替代四个阶段。

5、绝对优势原理:由英国古典经济学家亚当?斯密提出,是指在某种商品的生产上,一个经济在劳动生产率上占有绝对优势,或其生产所耗费的劳动成本绝对低于另一个经济。

若各个经济都从事自己占绝对优势的产品的生产,继而进行交换,那么双方都可以通过交换得到绝对的利益,从而整个世界也可以获得分工的好处。

6、里昂惕夫之谜:里昂惕夫之谜是由美国经济学家里昂惕夫在用其所提出的投入——产出分析方法检验美国进出口是否符合H—O理论所提出的(1分),按照H —O理论,美国应该专业化生产并出口资本密集型的产品,进口劳动密集型的产品(1分),但是,里昂惕夫经过检验计算得出,美国出口的是劳动密集型的产品,进口的是资本密集型的产品,刚好与H—O相反(1分)。

因此,人们把这个理论称之为里昂惕夫之谜。

围绕里昂惕夫之谜,经济学家对国际贸易理论进行了更深入的研究(1分)7、比较优势原理:即使一国在两种产品的生产上都较另一国没有效率,仍然可以进行双赢的贸易(1分)。

第一国应该专业化生产并出口其绝对劣势较小的产品,而进口其绝对劣势较大的产品(2分)。

另一个国家则进行相反的贸易(1分)。

8、贸易乘数:指对外贸易对经济增长的巨大作用,(2分)通过对外贸易的发展,从而带动国内要素的优化配置,可以对国民经济带来乘数倍的效应。

(2分)。

9、马歇尔-勒纳条件:是勒纳在马歇尔的国际收支调节乘数论的基础上进一步研究的结果(2分),指的是在供给弹性无穷大的情况下,如果进出口需求弹性的绝对值大于1,货币贬值就能使一国国际收支得到改善,由逆差变为顺差(2分)。

特定要素模型特定要素模型是由保尔·萨缪尔森和罗纳德·琼斯创建发展的.像简单的李嘉图模型一样,特定要素模型假定一个国家生产两种产品,劳动供给可以在两个部门间进行配置。

与李嘉图模型不同的是,特定根本模型中存在劳动以外的生产要素。

劳动可以在部门间流动,是一种流动要素。

其他要素则是特定的,它们只能被用于生产某些特定产品。

一、模型的假设设想一个国家能够生产两种产品—- 制造品和粮食。

这个国家有三种生产要素:劳动(L) 、资本(K) 和土地(T) 。

生产制造品需要投入劳动和资本,不需要土地。

生产粮食需要投入劳动和土地,不需要资本。

因此劳动是一种流动要素,每个部门都需要使用劳动。

同时,土地和资本都是特定要素,各自只用于一种产品的生产。

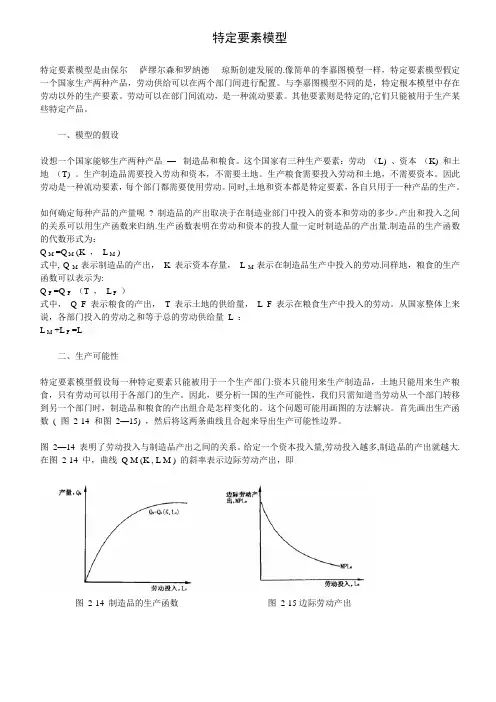

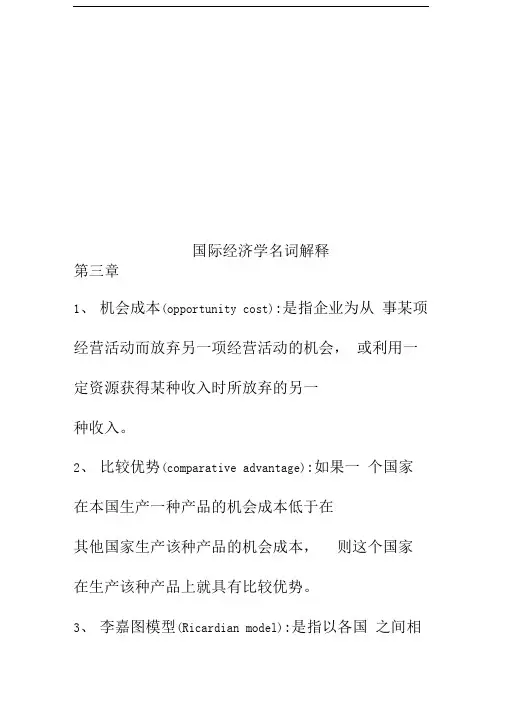

如何确定每种产品的产量呢? 制造品的产出取决于在制造业部门中投入的资本和劳动的多少。

产出和投入之间的关系可以用生产函数来归纳.生产函数表明在劳动和资本的投人量一定时制造品的产出量.制造品的生产函数的代数形式为:Q M =Q M (K ,L M )式中, Q M 表示制造品的产出,K 表示资本存量,L M 表示在制造品生产中投入的劳动.同样地,粮食的生产函数可以表示为:Q F =Q F(T ,L F)式中,Q F 表示粮食的产出,T 表示土地的供给量,L F 表示在粮食生产中投入的劳动。

从国家整体上来说,各部门投入的劳动之和等于总的劳动供给量L :L M +L F =L二、生产可能性特定要素模型假设每一种特定要素只能被用于一个生产部门:资本只能用来生产制造品,土地只能用来生产粮食,只有劳动可以用于各部门的生产。

因此,要分析一国的生产可能性,我们只需知道当劳动从一个部门转移到另一个部门时,制造品和粮食的产出组合是怎样变化的。

这个问题可能用画图的方法解决。

首先画出生产函数( 图2-14 和图2—15) ,然后将这两条曲线且合起来导出生产可能性边界。

图2—14 表明了劳动投入与制造品产出之间的关系。

国际经济学名词解释第三章1、机会成本(opportunity cost):是指企业为从事某项经营活动而放弃另一项经营活动的机会,或利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。

2、比较优势(comparative advantage):如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本低于在其他国家生产该种产品的机会成本,则这个国家在生产该种产品上就具有比较优势。

3、李嘉图模型(Ricardian model):是指以各国之间相对劳动生产率的不同来解释国际贸易现象的贸易理论模型。

4、单位产品劳动投入(unit labor requirement): 是指生产一单位产品所需要投入的劳动小时数。

5、生产可能性边界(production possibility frontier):是指在技术不变和资源充分利用的情况下,社会或单个厂商把全部资源充分地和有效率地用于生产商品所能获得的最大产量的各种组合的曲线。

6、绝对优势(absolute advantage):当一个国家能够以少于其他国家的劳动投入生产出同样单位的商品时,就说该国在生产这种商品上具有绝对优势。

7、局部均衡分析(partial equilibrium analysis): 是指假定其他条件不变时,单独分析某一经济当事人或某一市场的价格和供求变化的经济分析方法和理论。

8、一般均衡分析(general equilibrium analysis)是指在一种价格体系下,整个经济中所有相关市场上的供给和需求同时达到均衡的状态。

9、相对需求曲线(relative dema nd curve):是表示某种产品的相对价格与市场相对需求量之间的相互关系的曲线。

10、相对供给曲线(relative supply curve):是表示某种产品的相对价格与市场相对供给量之间的相互关系的曲线。

11、贸易所得(gains from trade):是指一个国家从国际贸易活动中获得的利益。

国际经济学名词解释1.相互依存(interdependence):国家间的经济关系,用商品和劳务的进出口总额占国内生产总值的比例来粗略衡量。

2.贸易基础(basis for trade):两国贸易增长的原动力。

只有当其能从中获利时才会自愿从事贸易。

3.贸易所得(gains from trade):由生产专业化和贸易引起的一国消费的增加。

4.重商主义(Mercantilism):17、18世纪盛行的理论,指出一国富裕的出路在于限制进口,刺激出口。

因此一国的盈利必然建立在他国的亏损之上。

5.绝对优势(absolute advantage):一国在生产某种产品上比另一国家有更高的效率。

6.比较优势理论(law of comparative advantage):解释一国在生产所有商品都不如他国有效或相对他国有绝对劣势的情况下,互利贸易仍能发生。

该国应生产并出口其绝对劣势较小的商品,进口其绝对劣势较大的商品。

7.社会无差异曲线(community indifference curve):反映能使社会或国家获得同等满足程度的两种商品的不同组合。

斜率为负,凸向原点,且不相交。

8.显性比较优势(revealed comparative advantage):一国或地区的显性比较优势由一国或地区中各种主要商品的进出口净额的百分比来衡量。

9.交易所得(gains from exchange):由交易引起的消费增加,与国家在闭关自守时继续生产相比较而言。

10.分工所得(gains from specialization):由于生产专业化引起的消费增加。

11.提供曲线(offer curves):反映一国为了进口其需要的某一数量的商品而愿意出口的商品数量,或在各种相对商品价格下,一国愿意出口和进口的程度。

12.贸易条件(terms of trade):一国出口商品价格指数与进口商品价格指数的比值。

13.劳动密集型商品(labor-intensive commodity):在所有相对要素价格条件下,均有较高的劳动/资本比率的商品。

1.绝对优势:按照亚当斯密的绝对优势原理,当两个国家生产两种商品,使用一种生产要素——劳动时,如果刚好A国家在一种商品上劳动生产率高,B国家在这种商品上劳动生产率低,则A国该商品生产上具有绝对优势。

两国按各自的绝对优势进行专业生产分工并参与贸易,则两国都能从贸易中得到利益。

这种贸易利益来自专业化分工促进劳动生产率的提高。

2.比较优势:如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本(用其他产品来衡量)低于在其他国家生产该产品的机会成本的话,则这个国家在生产该种产品上就拥有比较优势。

3.派生需求:源于对消费品的需求的工业产品的需求。

4.贸易所得:作为一种降低进口关税和其他贸易自由化国家经验结果的净效益。

5.一般均衡分析:是指(与局部均衡分析相反)把各种市场和价格的相互作用都考虑进去的分析。

一般均衡分析,是指在充分考虑所有经济变量之间关系的情况下,考察整个经济系统完全达到均衡状态时的状况,和达到均衡的条件。

6.非贸易品:本质上不可以贸易流通的商品。

7.机会成本:是指为了得到某种东西而所要放弃另一些东西的最大价值。

8.局部均衡分析:也称局部均衡分析,在假定其他市场条件不变的情况下,孤立地考察单个市场或部分市场的供求与价格之间的关系或均衡状态,而不考虑它们之间的相互联系和影响。

9.贫民劳动论:如果来自外国的竞争建立在低工资的基础上,那么这种竞争就是不公平的,而且会损害其他参与竞争的国家,这种结论被称为贫民劳动论。

10.生产可能性边界:生产可能性边界,也称生产可能性曲线,也可称为转换线,简称PPF。

生产可能性边界用来表示经济社会在既定资源和技术条件下所能生产的各种商品最大数量的组合,反映了资源稀缺性与选择性的经济学特征。

11.相对需求曲线:表示本国和外国被需求的劳动之比的曲线,英文简写为RD。

12.相对供给曲线:表示本国和外国可供给的劳动之比的曲线,英文简写为RS。

13.相对工资:是指该国工每小时的工资与外国工人每小时的工资的比值。

克鲁格曼《国际经济学》中文版·第九版课后习题答案第一章练习与答案1.为什么说在决定生产和消费时,相对价格比绝对价格更重要?答案提示:当生产处于生产边界线上,资源则得到了充分利用,这时,要想增加某一产品的生产,必须降低另一产品的生产,也就是说,增加某一产品的生产是有机会机本(或社会成本)的。

生产可能性边界上任何一点都表示生产效率和充分就业得以实现,但究竟选择哪一点,则还要看两个商品的相对价格,即它们在市场上的交换比率。

相对价格等于机会成本时,生产点在生产可能性边界上的位置也就确定了。

所以,在决定生产和消费时,相对价格比绝对价格更重要。

2.仿效图1—6和图1—7,试推导出Y商品的国民供给曲线和国民需求曲线。

答案提示:3.在只有两种商品的情况下,当一个商品达到均衡时,另外一个商品是否也同时达到均衡?试解释原因。

答案提示:4.如果生产可能性边界是一条直线,试确定过剩供给(或需求)曲线。

答案提示:5.如果改用Y商品的过剩供给曲线(B国)和过剩需求曲线(A国)来确定国际均衡价格,那么所得出的结果与图1—13中的结果是否一致?答案提示:国际均衡价格将依旧处于贸易前两国相对价格的中间某点。

6.说明贸易条件变化如何影响国际贸易利益在两国间的分配。

答案提示:一国出口产品价格的相对上升意味着此国可以用较少的出口换得较多的进口产品,有利于此国贸易利益的获得,不过,出口价格上升将不利于出口数量的增加,有损于出口国的贸易利益;与此类似,出口商品价格的下降有利于出口商品数量的增加,但是这意味着此国用较多的出口换得较少的进口产品。

对于进口国来讲,贸易条件变化对国际贸易利益的影响是相反的。

7.如果国际贸易发生在一个大国和一个小国之间,那么贸易后,国际相对价格更接近于哪一个国家在封闭下的相对价格水平?答案提示:贸易后,国际相对价格将更接近于大国在封闭下的相对价格水平。

8.根据上一题的答案,你认为哪个国家在国际贸易中福利改善程度更为明显些?答案提示:小国。