微波顺磁共振

- 格式:pdf

- 大小:151.89 KB

- 文档页数:5

顺磁共振原理顺磁共振(MRI)是一种利用核磁共振现象对人体进行成像的技术。

它是一种无创的检查方法,具有较高的分辨率和对软组织的良好显示效果,因此在临床诊断中得到了广泛的应用。

顺磁共振成像的原理是基于核磁共振现象,通过对人体组织中的氢原子进行激发和检测,得到组织的信号强度和分布情况,从而形成图像。

核磁共振现象是指在外加磁场的作用下,原子核在吸收或发射特定频率的电磁波时会发生共振现象。

在MRI中,主要利用水分子中的氢原子核进行成像。

当人体置于强磁场中时,水分子中的氢原子核会受到外加磁场的影响,从而产生共振现象。

通过改变外加磁场的方向和大小,可以对氢原子核进行激发和检测,得到组织的信号。

顺磁共振成像的过程主要包括激发和检测两个步骤。

在激发步骤中,利用射频脉冲对样品中的氢原子核进行激发,使其处于高能级状态。

在检测步骤中,利用梯度磁场对激发后的氢原子核进行检测,得到信号并进行处理,最终形成图像。

这一过程需要精密的控制和调节,以确保成像的准确性和清晰度。

顺磁共振成像的原理基础是核磁共振现象,而其成像效果受到多种因素的影响。

首先是外加磁场的强度和均匀性,强磁场的均匀性对成像的空间分辨率和信噪比有重要影响。

其次是射频脉冲的频率和幅度,这直接影响了激发和检测的效果。

此外,梯度磁场的强度和方向也对成像的分辨率和对比度有影响。

因此,顺磁共振成像需要精密的仪器设备和严格的操作流程,以确保成像的质量和准确性。

顺磁共振成像技术的发展为临床诊断提供了重要的工具,特别是在神经科学、心血管疾病和肿瘤诊断方面具有重要应用。

通过对组织器官的高清成像,可以及早发现疾病的变化,为临床诊断和治疗提供重要信息。

同时,顺磁共振成像也在科学研究和医学教育中发挥了重要作用,为人们对人体结构和功能的认识提供了新的途径。

总之,顺磁共振成像是一种基于核磁共振现象的成像技术,具有高分辨率和对软组织的良好显示效果。

其原理基础是核磁共振现象,通过对氢原子核的激发和检测,得到组织的信号并形成图像。

顺磁共振与核磁共振实验报告【摘要】核磁共振是指受电磁波作用的原子核系统在外磁场中能级之间发生共振跃迁的现象。

电子顺磁共振跃迁只能发生在原子的固有磁矩不为零的顺磁材料中,因此被称为电子顺磁共振。

铁磁共振具有磁共振的一般特性,而且效应显著,它和核磁共振,顺磁共振一样也是研究物质宏观性能和微观结构的有效手段。

它能测量微波铁氧体的许多重要参数,对于微波铁氧体器件的制造、设计,生产有重要作用。

铁磁物质在一定的外加恒定磁场和一定频率的微波磁场中当满足共振条件时产生强烈吸收共振的现象。

本实验目的是学习用传输式谐振腔法研究铁磁共振现象并测量铁磁物质的共振线宽和g因子。

【关键词】核磁共振顺磁共振电子自旋自旋g因子【引言】核磁共振是指受电磁波作用的原子核系统在外磁场中能级之间发生共振跃迁的现象。

早期的核磁共振电磁波主要采用连续波,灵敏度较低,1966年发展起来的脉冲傅里叶变换核磁共振技术,将信号采集由频域变为时域,从而大大提高了检测灵敏度,由此脉冲核磁共振得到迅速发展,成为物理、化学、生物、医学等领域中分析、鉴定和微观结构研究不可缺少的工具。

顺磁共振(EPR)又称为电子自旋共振(ESR),EPR现象首先是由苏联物理学家 E.K.扎沃伊斯基于1944年从MnCl2、CuCl2等顺磁性盐类发现的。

物理学家最初用这种技术研究某些复杂原子的电子结构、晶体结构、偶极矩及分子结构等问题。

以后化学家根据EPR测量结果,阐明了复杂的有机化合物中的化学键和电子密度分布以及与反应机理有关的许多问题。

60年代以来,由于仪器不断改进和技术不断创新,EPR技术至今已在物理学、半导体、有机化学、络合物化学、辐射化学、化工、海洋化学、催化剂、生物学、生物化学、医学、环境科学、地质探矿等许多领域内得到广泛的应用。

【正文】核磁共振,是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁波引起的共振跃迁现象。

它是测定原子的核磁矩和研究核结构的直接而又准确的方法,也是精确测量磁场和稳定磁场的重要方法之一。

实验⼋微波电⼦顺磁共振实验⼋微波电⼦⾃旋共振电⼦⾃旋共振⼜称电⼦顺磁共振。

由于这种共振跃迁只能发⽣在原⼦的固有磁矩不为零的顺磁材料中,因此被称为电⼦顺磁共振;因为分⼦和固体中的磁矩主要是⾃旋磁矩的贡献所以⼜被称为电⼦⾃旋共振,简称“EPR”或“ESR”。

由于电⼦的磁矩⽐核磁矩⼤得多,在同样的磁场下,电⼦顺磁共振的灵敏度也⽐核磁共振⾼得多。

在微波和射频范围内都能观察到电⼦顺磁现象,本实验使⽤微波进⾏电⼦顺磁共振实验。

⼀、实验的⽬的1.研究微波波段电⼦顺磁共振现象。

2.测量DPPH 中的g 因⼦。

3.了解、掌握微波仪器和器件的应⽤。

4.进⼀步理解谐振腔中TE10波形成驻波的情况,确定波导波长。

在原⼦和分⼦中,电⼦处原⼦核的正电势内,在某些允许的轨道中作轨道运动。

1925年,当时还是学⽣的(Goudsmit 和Uhlenbeck )认为电⼦不仅作轨道运动,⽽且像围绕着太阳旋转的⾏星那样,还进⾏⾃转。

按照这种模型,当原⼦和分⼦存在具有未配对电⼦的轨道时,由于电⼦⾃旋形成⼀个⼩磁偶极⼦,因⽽当外加⼀定强度的磁场后,由于电⼦⾃旋和磁场之间的相互作⽤,其轨道能级进⼀步劈裂成⼏个能级。

在这些特定的能级之间,如果发⽣电⼦跃迁,将引起电磁波的吸收和发射,这就是ESR 。

如果原⼦和分⼦的电⼦轨道全部是封闭壳层时,由泡利(Pauli )原理,各电⼦轨道将分别被两个⾃旋相反的电⼦占有,由电⼦⾃旋产⽣的磁矩就彼此抵消。

因此也测不到ESR 。

原⼦核也和电⼦⼀样,由于核⾃旋也形成⼀个⼩磁体(核磁⼦),其中有代表性的就是质⼦(1H )。

与ESR 的情况相同,如和外磁场之间的相互作⽤,也能使原⼦能级分裂,这时如果在分裂的能级间引起电磁波的吸收和发射,这就是NMR 。

⼆、实验原理本实验有关物理理论⽅⾯的原理请参考有关“电⼦⾃旋(顺磁)共振”实验、“微波参数测量”实验等有关章节。

具有未成对电⼦的物质置于外磁场B 0中,由于电⼦⾃旋磁矩与外加磁场B 0相互作⽤,导致电⼦基态塞曼能级分裂,其能量差为:0B B g E µ=? (1)其中g=2.0023为⾃由电⼦的朗德因⼦。

摘要:本次实验旨在通过顺磁共振(EPR)技术,探究物质在恒定磁场和射频场或微波场作用下的电子自旋共振现象。

实验中,我们测量了有机自由基DPPH的g因子值,并分析了微波器件在电子自旋共振中的应用。

通过观察矩形谐振长度的变化,我们进一步理解了谐振腔的驻波特性。

实验结果表明,顺磁共振技术在物质结构和性能研究方面具有重要的应用价值。

关键词:顺磁共振,电子自旋共振,DPPH,g因子,谐振腔一、引言顺磁共振(EPR)技术,又称为电子自旋共振(ESR),是一种研究物质电子自旋状态的实验技术。

该技术基于电子自旋在恒定磁场中受到射频场或微波场作用下的磁能级跃迁现象。

顺磁共振技术在物理、化学、生物及医学等领域有着广泛的应用,特别是在研究材料的反应过程、结构和性能方面具有重要作用。

二、实验原理1. 电子自旋与磁矩原子中的电子不仅具有轨道运动,还具有一定的自旋运动。

电子的自旋磁矩与轨道磁矩的合成,决定了原子的总磁矩。

当原子处于外磁场中时,电子自旋会取向磁场方向,产生磁能级分裂。

通过射频场或微波场的作用,电子自旋可以在磁能级之间发生跃迁,从而产生EPR信号。

2. 顺磁共振信号EPR信号具有以下特点:(1)具有明显的吸收峰,峰形尖锐;(2)吸收峰的位置与外磁场强度有关,可用于测量物质的g因子;(3)EPR信号的强度与物质的顺磁性质有关。

三、实验装置与材料1. 实验装置:顺磁共振仪、微波源、射频放大器、探头、计算机等;2. 实验材料:DPPH自由基、样品管、搅拌器等。

四、实验步骤1. 准备样品:将DPPH自由基溶解在适当的溶剂中,配制成一定浓度的溶液;2. 将溶液置于样品管中,置于顺磁共振仪的探头中;3. 设置实验参数:选择合适的磁场强度、射频频率和功率;4. 进行EPR信号采集:启动顺磁共振仪,采集DPPH自由基的EPR信号;5. 分析EPR信号:利用计算机软件对EPR信号进行分析,测量DPPH自由基的g因子值。

五、实验结果与分析1. DPPH自由基的EPR信号实验中,我们成功采集到了DPPH自由基的EPR信号。

电子行业微波电子顺磁共振1. 引言微波电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)是一种重要的分析技术,广泛应用于电子行业。

它基于电子自旋共振的原理,通过测量电子在外加磁场作用下的能级差异,用于研究物质的电子结构、磁性、激发态等信息。

本文将介绍微波电子顺磁共振的基本理论、原理、实验装置及应用。

2. 微波电子顺磁共振的基本原理微波电子顺磁共振是建立在电子自旋共振基础上的。

在强磁场下,电子自旋(spin)可以分为两个能级:高能级(ms=+1/2)和低能级(ms=-1/2)。

通过应用射频电磁波,使电子从低能级跃迁到高能级,从而产生共振信号。

该共振信号的条件为射频电磁波频率等于电子自旋共振频率。

通过调节磁场强度、射频频率等参数,可以获得相关的测试数据。

3. 微波电子顺磁共振实验装置微波电子顺磁共振实验一般包括以下几个主要部分:磁场系统、射频系统、检测系统和控制系统。

3.1 磁场系统磁场系统是微波电子顺磁共振实验中最关键的部分。

它主要由超导磁体、温控系统、磁场调节系统等组成。

超导磁体是生成强磁场的关键装置,通过加热和冷却等方式来调节磁场强度和稳定性。

3.2 射频系统射频系统主要是用来产生射频电磁波信号,驱动样品中的电子自旋共振过程。

它由射频发生器、功率放大器、频率调节器等组成。

射频发生器产生射频信号,功率放大器将信号放大到一定功率,频率调节器用于调节射频信号的频率。

3.3 检测系统检测系统用于检测微波电子顺磁共振过程中的信号。

它由谱仪、微波探测器、放大器等组成。

谱仪一般用于显示和记录共振信号的频谱图,微波探测器用于接收和转换微波信号,放大器将微弱的信号放大到可以被谱仪接收的范围。

3.4 控制系统控制系统用于控制实验装置的参数,如磁场强度、射频频率等。

它由计算机、控制器、数据采集系统等组成。

计算机通过控制器和数据采集系统与其他部分相连,实现对实验装置的参数调节和数据采集。

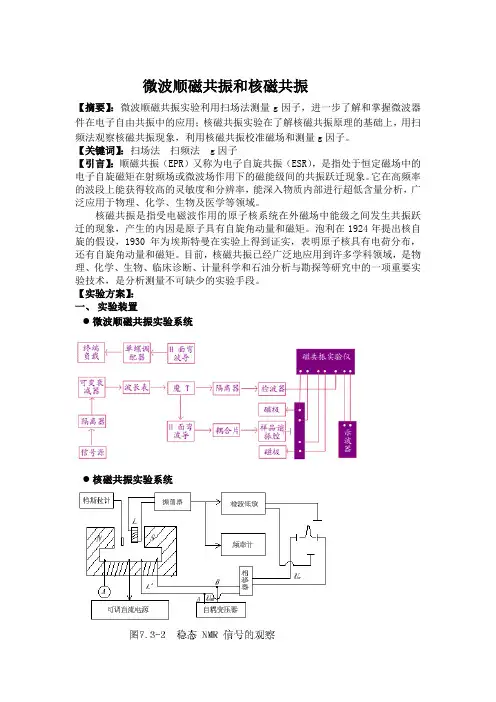

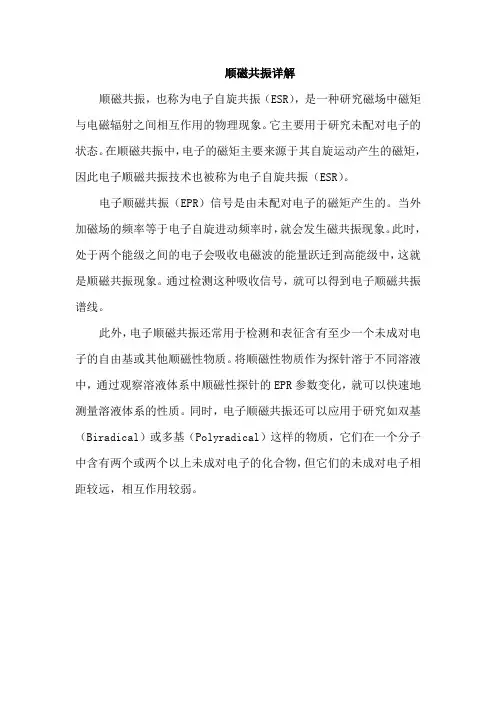

微波顺磁共振和核磁共振【摘要】:微波顺磁共振实验利用扫场法测量g因子,进一步了解和掌握微波器件在电子自由共振中的应用;核磁共振实验在了解核磁共振原理的基础上,用扫频法观察核磁共振现象,利用核磁共振校准磁场和测量g因子。

【关键词】:扫场法扫频法 g因子【引言】:顺磁共振(EPR)又称为电子自旋共振(ESR),是指处于恒定磁场中的电子自旋磁矩在射频场或微波场作用下的磁能级间的共振跃迁现象。

它在高频率的波段上能获得较高的灵敏度和分辨率,能深入物质内部进行超低含量分析,广泛应用于物理、化学、生物及医学等领域。

核磁共振是指受电磁波作用的原子核系统在外磁场中能级之间发生共振跃迁的现象,产生的内因是原子具有自旋角动量和磁矩。

泡利在1924年提出核自旋的假设,1930年为埃斯特曼在实验上得到证实,表明原子核具有电荷分布,还有自旋角动量和磁矩。

目前,核磁共振已经广泛地应用到许多学科领域,是物理、化学、生物、临床诊断、计量科学和石油分析与勘探等研究中的一项重要实验技术,是分析测量不可缺少的实验手段。

【实验方案】:一、实验装置●微波顺磁共振实验系统●核磁共振实验系统二、 实验原理磁共振的研究对象是处于磁场中的磁矩,共振指的是外界频率与物体固有频率一致时,振幅增加的现象,即能量间的转移。

磁共振的的条件为h N v B g μ••=;其中,h = 6.627⨯-3410J S •为普朗克常量,v 为共振频率, B 为外加磁场强度, 常数μ为常数, Ng为比例因子(g 因子表征核的本性)。

公式中有两个常数和三个未知数,根据其中任意两个未知数可求出剩余的一个未知数。

●固定B 、N g 可以求v ,且1v T=,可以精确的测量时间,如GPS 系统。

● 固定v 、N g 可以求B ,可以精确的测量磁场强度。

●固定v 、B 可以求N g ,可以测量g 因子,求出对应的不同物质的性质。

三、 实验步骤 ● 微波顺磁共振(固定v =9370MHz ,调节B )1.将可变衰减器顺时针旋至最大,“磁场”调节旋钮逆时针调到最低,“扫场”调节顺时针调到最大。

顺磁共振详解

顺磁共振,也称为电子自旋共振(ESR),是一种研究磁场中磁矩与电磁辐射之间相互作用的物理现象。

它主要用于研究未配对电子的状态。

在顺磁共振中,电子的磁矩主要来源于其自旋运动产生的磁矩,因此电子顺磁共振技术也被称为电子自旋共振(ESR)。

电子顺磁共振(EPR)信号是由未配对电子的磁矩产生的。

当外加磁场的频率等于电子自旋进动频率时,就会发生磁共振现象。

此时,处于两个能级之间的电子会吸收电磁波的能量跃迁到高能级中,这就是顺磁共振现象。

通过检测这种吸收信号,就可以得到电子顺磁共振谱线。

此外,电子顺磁共振还常用于检测和表征含有至少一个未成对电子的自由基或其他顺磁性物质。

将顺磁性物质作为探针溶于不同溶液中,通过观察溶液体系中顺磁性探针的EPR参数变化,就可以快速地测量溶液体系的性质。

同时,电子顺磁共振还可以应用于研究如双基(Biradical)或多基(Polyradical)这样的物质,它们在一个分子中含有两个或两个以上未成对电子的化合物,但它们的未成对电子相距较远,相互作用较弱。

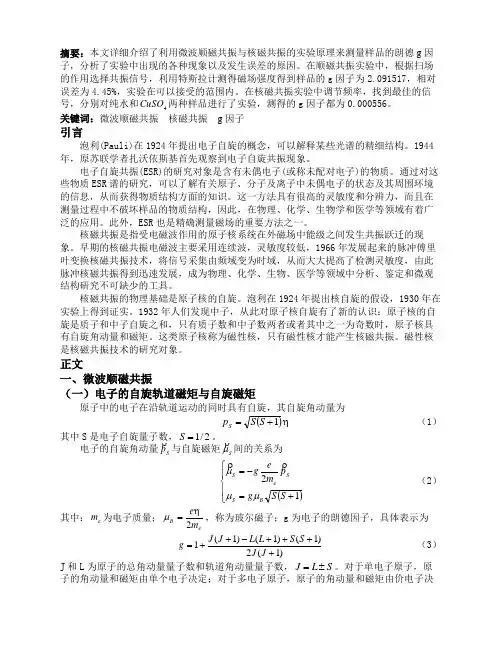

摘要:本文详细介绍了利用微波顺磁共振与核磁共振的实验原理来测量样品的朗德g 因子,分析了实验中出现的各种现象以及发生误差的原因。

在顺磁共振实验中,根据扫场的作用选择共振信号,利用特斯拉计测得磁场强度得到样品的g 因子为2.091517,相对误差为4.45%,实验在可以接受的范围内。

在核磁共振实验中调节频率,找到最佳的信号,分别对纯水和4CuSO 两种样品进行了实验,测得的g 因子都为0.000556。

关键词:微波顺磁共振 核磁共振 g 因子引言泡利(Pauli)在1924年提出电子自旋的概念,可以解释某些光谱的精细结构。

1944年,原苏联学者扎沃依斯基首先观察到电子自旋共振现象。

电子自旋共振(ESR)的研究对象是含有未偶电子(或称未配对电子)的物质。

通过对这些物质ESR 谱的研究,可以了解有关原子、分子及离子中未偶电子的状态及其周围环境的信息,从而获得物质结构方面的知识。

这一方法具有很高的灵敏度和分辨力,而且在测量过程中不破坏样品的物质结构,因此,在物理、化学、生物学和医学等领域有着广泛的应用。

此外,ESR 也是精确测量磁场的重要方法之一。

核磁共振是指受电磁波作用的原子核系统在外磁场中能级之间发生共振跃迁的现象。

早期的核磁共振电磁波主要采用连续波,灵敏度较低,1966年发展起来的脉冲傅里叶变换核磁共振技术,将信号采集由频域变为时域,从而大大提高了检测灵敏度,由此脉冲核磁共振得到迅速发展,成为物理、化学、生物、医学等领域中分析、鉴定和微观结构研究不可缺少的工具。

核磁共振的物理基础是原子核的自旋。

泡利在1924年提出核自旋的假设,1930年在实验上得到证实。

1932年人们发现中子,从此对原子核自旋有了新的认识:原子核的自旋是质子和中子自旋之和,只有质子数和中子数两者或者其中之一为奇数时,原子核具有自旋角动量和磁矩。

这类原子核称为磁性核,只有磁性核才能产生核磁共振。

磁性核是核磁共振技术的研究对象。

正文一、微波顺磁共振(一)电子的自旋轨道磁矩与自旋磁矩原子中的电子在沿轨道运动的同时具有自旋,其自旋角动量为 () 1+=S S p S (1)其中S 是电子自旋量子数,2/1=S 。

微波顺磁共振思考题答案

1.隔离器的特点与作用是什么?

2.阻抗调配器的特点及其在电子自旋共振实验中的作用是什么?

3.晶体检波器的作用及其在本实验中的调节方法是什么?

4.在电子自旋共振实验中,为什么要使共振信号等间距分布?

5.吸收信号与色散信号的波形有哪些特征?

6.简要描述物质中的“轨道角动量淬灭”现象。

答:

1.具有单向传输特性,即在正向时微波功率可以几乎无衰减地通过,而在反向时微波功率会受到很大衰减而难以通过。

作用:消除来自负载的微波反射。

2.阻抗调配器是双轨臂微波元件,主要作用是改变微波系统的负载状态。

3.用于检测微波信号。

使用时要调节波导终端短路活塞的位置,以及输入前端三个螺钉的穿入深度,使检波输出尽可能达到最到,以获得较高的测量灵敏度。

打开电源,将示波器的输入通道打在直流(DC)档,调节检波器中的旋钮,使直流信号输出最大,然后将示波器的输入通道打在交流(AC)档上,这时在示波器上就可以观察到共振信号,但此时的信号不一定最强,可以再小范围内调节短路活塞与检波器,是信号达到一个最佳状态。

4.因为电子各磁能级是等间距的,实验中所用的公式是考虑两相邻磁能级间的能量差,所以要使共振信号等间距分布。

5.吸收信号是左右形状对称的共振峰,色散信号一边正一边负。

6.在分子和固体中,由于受到邻近原子或离子产生的电场的作用,电子轨道运动的角量子数1的平均值为0,即做一级近似时,可认为电子轨道角动量近

似为0,称为轨道角动量淬灭。

具有未成对电子〈如化学上的自由基)的化合物,未成对的电子的自旋磁矩不被抵消,分子呈现顺磁性。

若电子只具有自旋角动量而没有轨道角动量,则说它的轨道角动量完全淬灭。

微波电子顺磁共振电子顺磁共振又称电子自旋共振。

因为这种共振跃迁只能产生在原子的固有磁矩不为零的顺磁资估中,是以被称为电子顺磁共振;因为分子和固体中的磁矩主假如自旋磁矩的供献因此又被称为电子自旋共振。

简称“EPR ”或“ESR ”。

因为电子的磁矩比核磁矩大年夜得多,在同样的磁场下,电子顺磁共振的灵敏度也比核磁共振高得多。

在微波和射频范畴内都能不雅察到电子顺磁现象,本实验应用微波进行电子顺磁共振实验。

实验目标1.研究微波波段电子顺磁共振现象。

2.测量DPPH 中的g 因子。

3.明白得、操纵微波仪器和器件的应用。

4.进一步明白得谐振腔中TE 10波形成驻波的情形,确信波导波长。

实验道理本实验有关物理理论方面的道理请参考有关“电子自旋(顺磁)共振”实验“微波参数测量”实验等有关章节。

在外磁场B 0中,电子自旋磁矩与B 0互相感化,产生能级决裂,其能量差为0B g E B μ=∆ (1) 个中g 为自由电子的朗德因子,g=2.0023。

在与B 0垂直的平面内加一频率为f 的微波磁场B 1,当知足hB g h E f B 0μ=∆= (2) 时,处于低能级的电子就要接收微波磁场的能量,在相邻能级间产生共振跃迁,即顺磁共振。

在热均衡时,高低能级的粒子数服从玻尔兹曼分布KT E e N N∆-=12 (3)因为磁能级间距专门小,KT E <<∆,上式能够写成KTEN N ∆-=112 (4)因为0>∆KT E ,是以N 2<N 1,即上能级上的粒子数应稍低于下能级的粒子数。

由此可知,外磁场越强,射频或微波场频率f 越高,温度越低,则粒子差数越大年夜。

因为微波波段的频率比射频波波段高得多,因此微波顺磁共振的旌旗灯号强度比较高。

此外,微波谐振腔具有较高的Q 值,是以微波顺磁共振有较高的辨论率。

微波顺磁共振有经由过程法和反射法。

反射法是应用样品地点谐振腔关于入射波的反射状况跟着共振的产生而变更,是以,不雅察反射波的强度变更就能够获得共振旌旗灯号。

关于微波电子顺磁共振实验报告范文篇一:电子顺磁共振实验报告一、实验目的1. 学习电子顺磁共振的基本原理和实验方法;;2. 了解、把握电子顺磁共振谱仪的调节与使用;3. 测定DMPO-OH 的EPR 信号。

二、实验原理1.电子顺磁共振(电子自旋共振)电子自旋共振(Electron Spin Resonance, ESR)或电子顺磁共振(Electron Paramagnanetic Resonance,EPR),是指在稳恒磁场作用下,含有未成对电子的原子、离子或分子的顺磁性物质,对微波发生的共振吸收。

1944年,苏联物理学家扎沃伊斯基(Zavoisky)首次从CuCl2 、MnCl2等顺磁性盐类发现。

电子自旋共振(顺磁共振)研究主要对象是化学自由基、过渡金属离子和稀土离子及其化合物、固体中的杂质缺陷等,通过对这类顺磁物质电子自旋共振波谱的观测(丈量因子、线宽、弛豫时间、超精细结构参数等),可了解这些物质中未成对电子状态及所处环境的信息,因而它是探索物质微观结构和运动状态的重要工具。

由于这种方法不改变或破坏被研究对象本身的性质,因而对寿命短、化学活性高又很不稳定的自由基或三重态分子显得特别有用。

近年来,一种新的高时间分辨ESR技术,被用来研究激光光解所产生的瞬态顺磁物质(光解自由基)的电子自旋极化机制,以获得分子激发态和自由基反应动力学信息,成为光物理与光化学研究中了解光与分子相互作的一种重要手段。

电子自旋共振技术的这种独特作用,已经在物理学、化学、生物学、医学、考古等领域得到了广泛的应用。

2.EPR基本原理EPR 是把电子的自旋磁矩作为探针,从电子自旋磁矩与物质中其它部分的相互作用导致EPR 谱的变化来研究物质结构的,所以只有具有电子自旋未完全配对,电子壳层只被部分填充(即分子轨道中有单个排列的电子或几个平行排列的电子)的物质,才适合作EPR 的研究。

不成对电子有自旋运动,自旋运动产生自旋磁矩, 外加磁场后,自旋磁矩将平行或反平行磁场方向排列。

顺磁共振实验报告一、实验目的1、了解顺磁共振的基本原理。

2、掌握顺磁共振谱仪的使用方法。

3、测量 DPPH 样品的 g 因子和共振线宽。

二、实验原理顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance,EPR)又称电子自旋共振(Electron Spin Resonance,ESR),是指处于恒定磁场中的电子自旋磁矩在射频电磁场作用下发生的一种磁能级间的共振跃迁现象。

物质的顺磁性是由具有未成对电子的原子、离子或分子引起的。

在没有外加磁场时,这些未成对电子的自旋磁矩取向是随机的,物质对外不显示宏观磁性。

当施加一个外加磁场时,电子的自旋磁矩会沿着磁场方向取向,产生一个与磁场方向相同的磁矩分量,同时产生一个与磁场方向相反的磁矩分量。

当外加一个与电子自旋磁矩进动频率相同的射频电磁场时,就会发生共振吸收,从低能态跃迁到高能态。

共振条件可以表示为:$h\nu = g\mu_{B}B$,其中$h$是普朗克常量,$\nu$是射频电磁波的频率,$g$是朗德因子,$\mu_{B}$是玻尔磁子,$B$是外加磁场的磁感应强度。

三、实验仪器本次实验使用的是某某型号的顺磁共振谱仪,主要由以下部分组成:1、电磁铁:提供外加直流磁场。

2、微波系统:包括微波源、隔离器、衰减器、谐振腔等,用于产生和传输微波信号。

3、检测系统:包括检波器、放大器、示波器等,用于检测共振吸收信号。

四、实验步骤1、样品制备将DPPH 粉末均匀地填充到样品管中,然后将样品管插入谐振腔中。

2、仪器调节(1)开启电源,预热仪器一段时间。

(2)调节磁场电流,使磁场从零逐渐增加,观察示波器上的信号。

(3)调节微波频率,使示波器上出现共振吸收峰。

3、数据测量(1)在共振条件下,测量磁场强度 B。

(2)改变磁场强度,测量不同磁场下的共振吸收峰。

五、实验数据及处理1、记录不同磁场强度下的共振吸收峰位置,如下表所示:|磁场强度(T)|共振频率(MHz)|||||02 |_____||03 |_____||04 |_____|2、根据共振条件$h\nu = g\mu_{B}B$,计算朗德因子 g。

微波顺磁共振及核磁共振实验实验报告摘要顺磁共振, 称电子自旋共振, 指处于恒定磁场中的电子自旋磁矩, 在射频或微波电磁场作用下磁能级之间的共振跃迁现象。

电子自旋共振方法在高频率波段上能获得较高的灵敏度和分辨率, 能深入物质内部进行超低含量分析而不破坏样品结构, 且对化学反应无干扰。

核磁共振, 是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁波引起的共振跃迁现象。

它是测定原子的核磁矩和研究核结构的直接而又准确的方法, 也是精确测量磁场和稳定磁场的重要方法之一。

关键词核磁共振 顺磁共振 电子自旋 自旋g 因子引言顺磁共振(EPR )又称为电子自旋共振(electron paramagnanetic resonance, EPR ), 首先由苏联物理学家 E. K. 扎沃伊斯基于1944年从MnCl2.CuCl2等顺磁性盐类发现的。

由于电子的磁矩比核磁矩大得多, 在同样的磁场下, 电子顺磁共振的灵敏度也比核磁共振高得多。

本实验中, 学生将会观察在微波段的EPR 现象, 测量DPPH 自由基中电子的g 因子。

了解核磁共振的基本原理;学习利用核磁共振校准磁场和测量g 因子或核磁矩μ的方法;在微波和射频范围内都能观察到电子顺磁现象, 本实验使用微波进行电子顺磁共振实验。

早期的核磁共振电磁波主要采用连续波, 灵敏度较低, 1966年发展起来的脉冲傅里叶变换核磁共振技术, 将信号采集由频域变为时域, 从而大大提高了检测灵敏度, 特点:①共振频率决定于核外电子结构和核近邻组态;②共振峰的强弱决定于该组态在合金中所占的比例;③谱线的分辨率极高。

正文1.微波顺磁共振原理由原子物理可知, 自旋量子数 的自由电子其自旋角动量 ( ,h=6.62(10-34 J(s, 称为普朗克常数, 因为电子带电荷, 所以自旋电子还具有平行于角动量的磁矩 , 当它在磁场中由于受磁感应强度 的作用,则电子的单个能级将分裂成2S+1(即两个)子能级, 称作塞曼能级,如图7-4-1所示, 两相邻子能级间的能级差为0B g E B μ=∆ (1)式中 焦耳/持斯拉,称为玻尔磁子, g 为电子的朗德因子,是一个无量纲的量,其数值与粒子的种类有关, 如 的自由电子g=2.0023。

顺磁共振波谱仪工作原理

顺磁共振波谱仪(Paramagnetic Resonance Spectrometer,简称EPR)是一种用于研究顺磁性物质的仪器。

其工作原理基于顺磁物质在外加磁场下的电子自旋共振现象。

顺磁性物质是指具有未成对电子的物质,这些未成对电子会产生自旋(类似于一个微小的磁铁),并且能够响应外加磁场。

当将顺磁物质放置在一个强磁场中时,其电子会被磁场定向,并分裂成多个能级。

顺磁共振波谱仪利用微波频率的电磁辐射来激发顺磁物质的电子自旋共振。

工作步骤如下:

1. 建立磁场:首先在仪器中建立一个强磁场,通常使用超导磁体来产生极高的磁场。

2. 激发电磁辐射:使用微波源产生特定频率的微波辐射,这个频率通常是与顺磁物质的共振频率相匹配的。

微波辐射被引导到样品中,并与样品中的未成对电子进行相互作用。

3. 收集信号:通过所谓的共振回路(resonator)收集样品中电子的共振信号。

共振回路是通过感应线圈和谐振电路组成的。

4. 分析信号:通过调整微波频率和强度,可以观察到共振信号的变化。

这些变化反映了顺磁物质中的电子自旋状态和未成对电子的数目。

通过对共振信号进行分析,可以得到有关顺磁物质的很多信息,例如未成对电子的数量、分布、相互作用等。

这些信息对于研究顺磁性物质的结构、动力学和电子状态具有重要意义。

DH809A型微波顺磁共振实验系统说明书北京大华无线电仪器厂目录1. 概述2. 系统的工作原理3.磁共振实验仪的要紧技术指标4. 系统的安装利用和操作5. 系统的成套性6.质量保证1.概述微波顺磁共振实验系统是依照高等院校近代物理实验教学大纲而设计的一套简单的教学装置,它适用于物理等专业的学生在微波频段做顺磁电子自旋共振实验:本实验装置能够完成以下实验任务:1.研究了解自旋共振现象:2.测量DPPH中的朗德因子g值;3.了解和把握微波器件在电子自旋共振中的应用;4.从矩形谐振腔长度的转变,进一步明白得谐振腔中的驻波场型,并确信波导波长λg。

5.利用样品有机自由基DPPH在谐振腔中的位置转变,探测微波磁场的情形,来确信微波的波导波长λg。

2.系统的工作原理微波顺磁共振实验系统是在三厘米频段(频率9370MHz周围)进行电子自旋共振实验的。

采纳了可调式矩形谐振腔,因此使整套装置结构简单明了,易于教学实验。

微波顺磁共振实验系统见图一图一:微波顺磁共振实验系统微波顺磁共振实验系统方框图见图二。

图中微波信号发生器为系统提供频率约为9370MHz 的微波信号,微波信号通过隔离器、衰减器、波长计到魔T的H臂,魔T将信号平分后别离进入相邻两臂。

可调矩形样品谐振腔,通过输入端的耦合片,可使微波能量进入微波谐振腔,矩形谐振腔的结尾是可移动的活塞,用来改变谐振腔的长度。

为了保证样品老是处于微波磁场的最强处,在谐振腔的宽边正中开了一条窄缝,通过机械传动装置可使实验样品处于谐振腔中的任何位置,并可从贴在窄边上的刻度直接读出,实验样品为密封于一段细玻璃管中的有机自由基DPPH。

系统中,磁共振实验仪的“X轴”输出为示波器提供同步信号,调剂“调相”旋钮可使正弦波的负半周扫描的共振吸收峰与正半周的共振吸收峰重合。

当用示波器观看时,扫描信号为磁共振实验仪的X轴输出的50Hz正弦波信号,Y轴为检波器检出的微波信号。

将磁场强度H的数值及微波频率f的数值代入磁共振条件就能够够求得朗德因子g值。

微波顺磁共振、核磁共振实验报告Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures.姓名:___________________单位:___________________时间:___________________编号:FS-DY-57643 微波顺磁共振、核磁共振实验报告摘要:电子自旋共振(Electron Spin Resonance),缩写为ESR,又称顺磁共振(Paramagnetic Resonance)。

它是指处于恒定磁场中的电子自旋磁矩在射频电磁场作用下发生的一种磁能级间的共振跃迁现象。

这种共振跃迁现象只能发生在原子的固有磁矩不为零的顺磁材料中,称为电子顺磁共振。

1944年由前苏联的柴伏依斯基首先发现。

它与核磁共振(NMR)现象十分相似,所以1945年Purcell、Paund、Bloch和Hanson等人提出的NMR实验技术后来也被用来观测ESR现象。

目前它在化学、物理、生物和医学等各方面都获得了极其广泛的应用。

用电子自旋共振方法研究未成对的电子,可以获得其它方法不能得到或不能准确得到的数据。

如电子所在的位置,游离基所占的百分数等等。

1939年美国物理学家拉比用他创立的分子束共振法实现了核磁共振。

1945年至1946年珀赛尔小组和布洛赫小组分别在石蜡小组分别在石蜡和水中观测到稳态核磁共振信号,从而在宏观的凝聚物质中取得成功。

此后,核磁共振技术迅速发展,还渗透到生物、医学、计量等学科领域以及众多生产技术部门,成为分析测试中不可缺少的实验手段。

关键词:电子自旋共振共振跃迁铁磁共振g因子引言:顺磁共振(EPR)又称为电子自旋共振(ESR),这是因为物质的顺磁性主要来自电子的自旋。

电子自旋共振即为处于恒定磁场中的电子自旋在射频场或微波场作用下的磁能级间的共振跃迁现象。

微波电子顺磁共振微波电子顺磁共振(ESR,也称EPR)是一种研究物质分子及其周围环境的强有力的技术,其原理基于电子自旋和磁场相互作用的理论。

ESR技术应用于化学、物理、生物、医药、材料科学等领域,它可以用来研究物质的结构、化学键、分子动力学、电子传递、自由基反应等各种过程。

ESR技术的发展与应用可以追溯到上世纪初,在1931年,德国物理学家Hermann Arthur Jahn和Edward Teller首次预测了电子自旋共振现象。

1945年,美国物理学家Felix Bloch和Edward Mills Purcell通过核磁共振技术探测了电子的自旋共振信号,这标志着ESR技术的开启。

20世纪40年代后期到50年代早期,ESR技术应用于生物、化学、磁性材料等方面的研究。

ESR技术是如何工作的呢?当原子或分子中存在未成对的电子时,这些电子会发生自旋共振以响应外部磁场的作用。

在高强度磁场中,电子自旋和磁场之间的相互作用会使电子能级发生分裂,这种分裂将产生一组光谱信号。

ESR技术通过探测这些光谱信号来研究物质分子的结构。

ESR技术的发展与改进使得其在多个领域得到广泛应用。

在化学领域,ESR技术可用于研究分子的电荷状态、化学键的性质、分子结构的确定、自由基反应等方面的研究。

在生物领域,ESR技术可应用于研究生物分子的结构和功能、生物分子与其他分子的相互作用、生物体内纳米颗粒的活性等。

在医药领域,ESR技术可用于研究药物的动力学、代谢物的分析、药物与生物体内纳米颗粒的相互作用等。

在材料科学领域,ESR技术可用于研究电荷输运现象、磁性材料的性质、光诱导现象等。

ESR技术的发展离不开仪器和设备的不断更新和改进。

现在的商用ESR仪器通常集成了高稳定度磁场发生器、射频源、宽带放大器和数字采集系统等多种功能。

同时,软件也在不断优化,扩大了ESR技术的应用范围,降低了实验时的人力物力和时间成本。

ESR技术的应用前景非常广阔。

微波电子顺磁共振

电子顺磁共振又称电子自旋共振。

由于这种共振跃迁只能发生在原子的固有磁矩不为零的顺磁材料中,因此被称为电子顺磁共振;因为分子和固体中的磁矩主要是自旋磁矩的贡献所以又被称为电子自旋共振。

简称“EPR ”或“ESR ”。

由于电子的磁矩比核磁矩大得多,在同样的磁场下,电子顺磁共振的灵敏度也比核磁共振高得多。

在微波和射频范围内都能观察到电子顺磁现象,本实验使用微波进行电子顺磁共振实验。

实验目的

1.研究微波波段电子顺磁共振现象。

2.测量DPPH 中的g 因子。

3.了解、掌握微波仪器和器件的应用。

4.进一步理解谐振腔中TE 10波形成驻波的情况,确定波导波长。

实验原理

本实验有关物理理论方面的原理请参考有关“电子自旋(顺磁)共振”实验“微波参数测量”实验等有关章节。

在外磁场B 0中,电子自旋磁矩与B 0相互作用,产生能级分裂,其能量差为

0B g E B μ=Δ (1) 其中g 为自由电子的朗德因子,g=2.0023。

在与B 0垂直的平面内加一频率为f 的微波磁场B 1,当满足

h

B g h E f B 0

μ=Δ= (2)

时,处于低能级的电子就要吸收微波磁场的能量,在相邻能级间发生共振跃迁,即顺磁共振。

在热平衡时,上下能级的粒子数遵从玻尔兹曼分布

KT E e N N

Δ−=1

2 (3)

由于磁能级间距很小,KT E <<Δ,上式可以写成

KT

E

N N Δ−

=112 (4) 由于0>ΔKT E ,因此N 2<N 1,即上能级上的粒子数应稍低于下能级的粒子数。

由此可知,外磁场越强,射频或微波场频率f 越高,温度越低,则粒子差数越大。

因为微波波段的频率比射频波波段高得多,所以微波顺磁共振的信号强度比较高。

此外,微波谐振腔具有较高的Q 值,因此微波顺磁共振有较高的分辨率。

微波顺磁共振有通过法和反射法。

反射法是利用样品所在谐振腔对于入射波的反射状况随着共振的发生而变化,因此,观察反射波的强度变化就可以得到共振信号。

反射法利用微波器件魔T 来平衡微波源的噪声,所以有较高的灵敏度。

与核磁共振等实验类似,为了观察共振信号,通常采用调场法,既在直流磁场B D 上迭加一个交变调场B A cos ωt ,这样样品上的外磁场为B= B D +B A cos ωt 。

当磁场扫过共振点,满足

B

g f

h B μ= (5)

时,发生共振,改变谐振腔的输出功率或反射状况,通过示波器显示共振信号。

实验装置

由电磁铁系统,微波系统和电子检测系统等组成。

1.电磁铁系统

由电磁铁,励磁电源和调场电源组成,用于产生外磁场B= B D +B A cos ωt 。

励磁电源接到电磁铁直流绕组,产生B D 通过调整励磁电流改变B D 。

调场电源接到电磁铁交流绕组,产生B A cos ωt ,并经过相移电路接到示波器X 轴输入端。

2.微波系统

(1) 三厘米固态信号源:产生微波信号。

(2) 隔离器:只允许微波从输入端进,从输出端出。

起隔离微波源与负载的作用。

(3) 可变衰减器:用于调整输入功率。

(4)

波长计:用来测量微波波长,使用时调整螺旋测微计,在示波器上会出现吸收峰,或微安表指示大幅度下降,根据螺旋测微计的读数查表,即可得到吸收峰处的微波频率。

(5) 调配器:使两种不同阻抗的微波器件达到匹配的可调器件,匹配就是将输入的波完全吸收,没有反射。

(6) 检波器:用来测量微波在测点的强度。

(7)

谐振腔:本实验使用TE 型谐振腔,腔内形成驻波,将样品置于驻波磁场最强的地方,才能出现磁共振。

微波从腔的一端进入,另一端是一个活塞,用来调节腔长,以产生驻波,腔内装有样品,样品位置可沿腔长方向调整。

(8) DPPH 样品:密封在细尼龙管中,置于谐振腔内。

(9)

魔T :它有4个臂,相对臂之间是互相隔离的。

当4个臂都匹配时,微波从任一臂(如臂4)进入,则等分进入相邻两臂(2、3),而不进入相对的臂(1)。

但当相邻两臂(2、

3)若有反射则能进入相对臂。

这样将臂3接

谐振腔,臂2接匹配器,臂1接检波器,当样品产生磁共振吸收微波能量改变魔T

匹配状态时,就有微波从谐振腔反射回来进入检波器。

图(1)魔T 示意图

z

微波

磁场线

电场线

图(2)谐振腔示意图

3.电子仪器

(1) 微安表:测量检波电流。

(2) 示波器

(3) 特斯拉计:测量静磁场强度。

实验内容和步骤

1.微波波长和谐振腔的调整

(1) 将可变衰减器调到100。

打开三厘米固态波信号源的电源,“工作状态”置“连续”

档。

预热20分钟。

(2) 将谐振腔活塞调到140mm,即腔长调到140mm;样品位置调到70mm。

(3) 根据谐振腔长度应为n

g

λ

2

1

,即半波导波长的整数倍,n取6,由式(7)计算出所需的入射波波长λ和相应的谐振频率。

此时谐振腔内为TE106波。

(4) 调整可变衰减器,使检波电流为70微安。

调整微波频率,方法如下:参考“频率—测微器刻度对照表”上的数值,仔细调整频率测微器(垂直方向的测微器),并用波长计测量微波频率,直到出现谐振频率。

测量后将波长计调到远离谐振频率

的位置。

(5) 微调谐振腔活塞和样品位置,使检波电流最小。

此时样品位于谐振腔中微波磁场

最强位置。

2.ESR 信号的观测

(1) 将励磁电源电压调到0,打开励磁电源,打开扫场电源。

调整示波器为XY 工作方

式,两通道都置“AC ”档,X 灵敏度置10mV/DIV ,Y 灵敏度置1V/DIV ,开示波器。

(2) 断开微安表,可变衰减器下调,将在1.5—2.1A 范围内在仔细调整励磁电流,使示

波器显示共振峰,调整调配器,使共振峰如图(4)所示。

在此过程中,需要调整示波器和可变衰减器,使示波器能够清晰显示共振峰。

可变衰减器不要调的过小,一般不低于30,以保护检波器。

(3) 调整扫场电源的相位,使两共振峰重合。

调整励磁电流使共振峰居中。

记录励磁

电流值。

用特斯拉计测量磁场。

(4) 移动样品位置,测出各共振信号出现的位置z 1 , z 2 ,

z 3…。

改变谐振腔腔长,重复以上步骤,得到另外几组组数据。

图(4)共振吸收峰

3.数据处理

(1)计算g 因子。

(2)求波导波长λg

)(21n n g z z −=+λ (6)

与由波长表测量λ所得到的

2)2(1a g λλ

λ−= (7)

相比较,其中波导宽度a=22.8mm。

注意事项

1. 磁极间隙的大小由教师调整,学生不要调整,以免损坏样品腔。

2. 样品位置和腔长调整不要用力过大、过猛,防止损坏。

3. 保护特斯拉计的探头防止挤压磕碰,用后不要拔下探头。

4. 励磁电流要缓慢调整,同时仔细注意波形变化,才能辨认出共振吸收峰。

回答问题

1.本实验中谐振腔的作用是什么?腔长和微波频率的关系是什么?2.样品应位于什么位置?为什么?

3.扫场电压的作用是什么?

图(3)实验装置图。