自然界中的碳循环和氧循环

- 格式:ppt

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:25

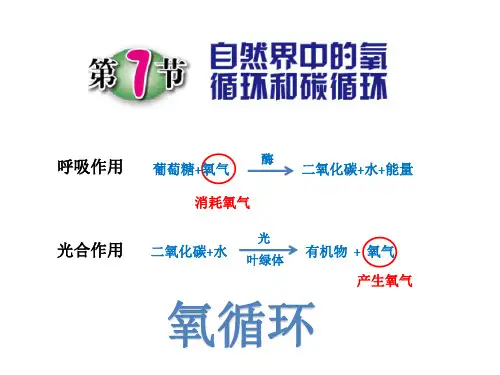

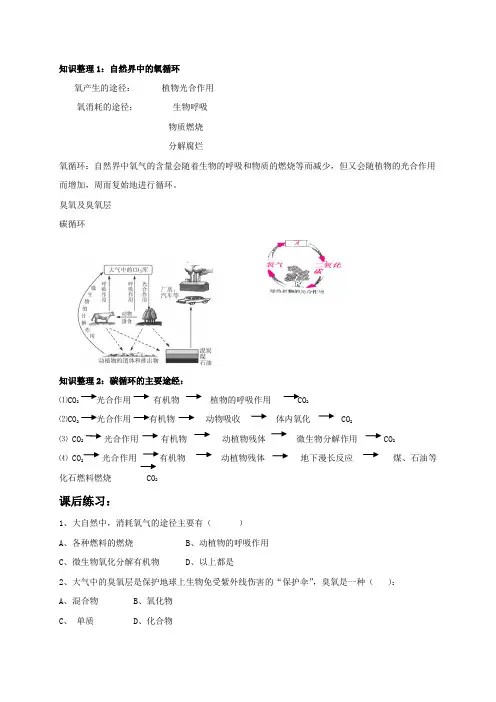

知识整理1:自然界中的氧循环氧产生的途径:植物光合作用氧消耗的途径:生物呼吸物质燃烧分解腐烂氧循环:自然界中氧气的含量会随着生物的呼吸和物质的燃烧等而减少,但又会随植物的光合作用而增加,周而复始地进行循环。

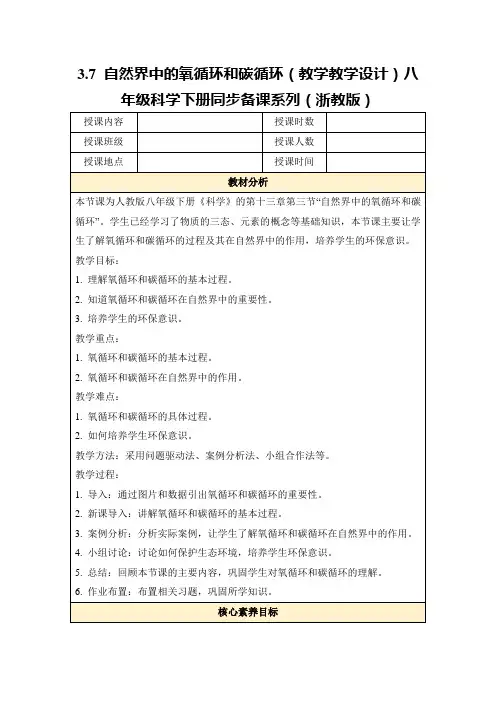

臭氧及臭氧层碳循环知识整理2:碳循环的主要途经:⑴CO2光合作用有机物植物的呼吸作用 CO2⑵CO2光合作用有机物动物吸收体内氧化 CO2⑶ CO2 光合作用有机物动植物残体微生物分解作用 CO2⑷ CO2 光合作用有机物动植物残体地下漫长反应煤、石油等化石燃料燃烧 CO2课后练习:1、大自然中,消耗氧气的途径主要有()A、各种燃料的燃烧B、动植物的呼吸作用C、微生物氧化分解有机物D、以上都是2、大气中的臭氧层是保护地球上生物免受紫外线伤害的“保护伞”,臭氧是一种():A、混合物B、氧化物C、单质D、化合物3、CO2占空气总体积的0.03%;自然界中CO2的循环如下图所示,在A处不参与该循环的是()A、生物的呼吸作用B、含碳燃料的燃烧C、发展利用氢燃料D、人和动物的呼吸4、碳在自然界中的循环是通过二氧化碳来完成的,自然界中主要吸收二氧化碳的途径是()A、呼吸作用B、蒸腾作用C、光合作用D、分解作用5、关于温室效应,有下列说法:①温室效应有利也有弊;②温室效应加剧是臭氧层受到破坏引起的;③温室效应加剧主要是由于大气中二氧化碳含量升高引起的;④发展太阳能、水能以代替煤、石油等燃料,可以防止温室效应加剧;⑤适度的温室效应能保证地球上的气温恒定,适于动植物生存;⑥森林被称为地球之肺,大力提倡植树造林,可以消除温室效应。

其中正确的是 .6.大自然中氧气的消耗有多种途径,下列不是氧气在大自然中消耗的途径是()A、植物的光合作用B、物质的燃烧C、合成臭氧D、生物的呼吸作用7.当你复印材料时,经常能闻到一股特殊的气味,这种气体就是臭氧,氧气在放电条件下可以转化为臭氧,以下说法正确的是()A该变化是物理变化 B臭氧与氧气性质完全相同C臭氧与氧气是同种物质 D该变化是化学变化。

第7节自然界中的氧循环和碳循环要点详解知识点1 自然界中的氧循环1.氧循环的含义氧循环是指大自然中氧气的含量会随着生物的和物质的燃烧等减少,但又会随植物的而增加,这样周而复始地进行循环,使大气中氧气的含量保持相对恒定的过程。

2.氧气的产生途径植物的光合作用把水和二氧化碳转化为有机物,并释放出氧气。

3.氧气的消耗途径(1)动、植物的呼吸作用:吸入氧气,产生二氧化碳。

(2)动、植物死亡后的残体被分解,最后被氧气氧化成水和二氧化碳。

(3)矿物燃料(如煤、石油、天然气)等的,消耗氧气,放出二氧化碳。

(4)另外还有钢铁生锈、食物腐败等都要消耗氧气。

4.自然界中的氧循环模型图例1 提高植被覆盖率对保持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定也有重大意义。

这是因为绿色植物能通过()A.光合作用吸收二氧化碳,放出氧气B.光合作用吸收氧气和二氧化碳C.呼吸作用吸收二氧化碳,放出氧气D.呼吸作用吸收氧气和二氧化碳知识点2 自然界中的碳循环1.碳循环的含义大气中的二氧化碳通过植物被消耗,又随动植物的、有机物的燃烧以及生物腐烂分解等过程,源源不断地重新释放出来,结果使大气中被消耗的二氧化碳的数量与重新释放出来的数量大致相等。

2.自然界中碳的形式碳是构成生物的基本元素之一,自然界中的碳以单质(如金刚石、石墨等)或(在空气中以二氧化碳,在生物体内以有机物)形式存在。

3.自然界中碳循环的主要途径4.影响碳循环的因素现代工业迅速发展,人类大量燃烧煤和石油等燃料,排放过多的二氧化碳,增加大气中二氧化碳含量,从而破坏碳在自然界的平衡。

例2 下图是“生物圈碳—氧平衡”示意图,下列说法错误的是()A.图中A、B两个过程中,能够降低大气二氧化碳含量的是A过程B.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气各占50%C.人类生活和工业生产加剧了生物圈中二氧化碳的排放D.植物的光合作用吸收二氧化碳,有利于生物圈中的碳—氧平衡知识点3 温室效应1.大气温室效应的含义地球上的有些气体,如二氧化碳、甲烷(化学式为CH4)等能像玻璃、塑料薄膜一样,让太阳光辐射的能量穿过大气层被地面吸收,同时防止地面辐射的能量逸散到宇宙空间去,使地面的气温升高,产生类似温室的。

浙教版八年级下册科学《自然界中的氧循环和碳循环》说课稿一、教材分析《自然界中的氧循环和碳循环》是浙教版八年级下册科学中的一篇重要内容。

本文从自然界中的氧循环和碳循环两个方面展开,内容贴合学生日常生活经验,引导学生了解和认识自然界中的重要循环过程,有助于培养学生的环保意识和科学素养。

二、教学目标1.知识目标:通过学习本课,学生应掌握氧气的产生和消耗过程,了解氧气在自然界中的循环过程;了解碳的循环途径和作用,意识到碳的重要性。

2.能力目标:培养学生的观察、分析和解决问题的能力,培养学生的科学实验探究能力,培养学生的合作与交流能力。

3.情感目标:通过学习环境保护的知识,激发学生保护环境、保护地球的情感和意识。

三、教学重点1.掌握氧气在地球大气、水体中的循环过程;2.了解碳在生物体内的循环过程。

四、教学难点1.让学生认识到氧循环和碳循环的重要性;2.培养学生的实验探究能力。

五、教学内容与教学方法1. 氧的循环(1)呼吸作用•学生小组进行气球充气实验,观察氧气的消耗过程。

•引导学生总结人和动植物的呼吸作用过程,了解氧气被消耗后生成二氧化碳。

#### (2)光合作用•学生小组进行水生植物光合作用实验,观察氧气的产生过程。

•引导学生总结光合作用过程,认识到植物通过光合作用释放出氧气。

#### (3)空气循环•利用科学实验展示地球大气中的氧气循环过程,引导学生了解大气循环中的氧气变化。

•引导学生探究氧气在大气中的分布情况。

2. 碳的循环(1)植物的光合作用释放出的氧气中的碳•利用实验展示植物通过光合作用释放出的氧气中的碳。

•引导学生理解植物光合作用过程中的碳循环。

(2)动物的呼吸作用产生的二氧化碳•学生小组进行小型动物呼吸作用实验,观察并比较不同动物呼吸过程中二氧化碳的产生。

•引导学生总结动物呼吸作用产生的二氧化碳。

(3)燃烧产生的二氧化碳•学生小组进行蜡烛燃烧实验,观察二氧化碳的产生。

•引导学生认识到燃烧会释放出二氧化碳。

3.7自然界中的氧循环和碳循环1.与自然界氧循环没有直接关系的是()A.光合作用B.呼吸作用C.微生物的分解反应D.蒸腾作用2.自然界中的碳循环(1)植物经作用将大气中的二氧化碳和水合成碳水化合物(糖类),在中又生成二氧化碳返回大气中被植物再度利用。

(2)植物被捕食后,糖类被动物吸收,在其体内氧化成二氧化碳,并通过呼吸释放到大气中,又被植物利用。

(3)等燃烧时,生成二氧化碳,它返回大气中后重新进人生态系统和碳循环。

(4)枯枝落叶、动物的排泄物等经,将其中的有机物氧化分解,并释放二氧化碳等气体到大气中。

3.如图表示自然界中的碳循环,请分析回答:(1)从图中可以看出,是碳循环的重要纽带,因为它能将大气中的二氧化碳转化为,进而通过多条途径进行碳循环。

(2)动植物遗体和排出物中含有的碳可通过④所示途径继续参与碳循环,主要是由于的分解作用。

(3)如果过度利用煤、石油等燃料,就会大大增加自然界中的排放量,进而加剧温室效应。

4.下图是自然界中的一个简单的碳循环过程,对于该过程理解正确的是( )A.动植物的呼吸作用为地球大气提供了所有的二氧化碳B.植物只能通过光合作用将大气中的碳元素转移到体内C.植物体内的有机物只能通过自身的呼吸作用转化为二氧化碳D.我国北方的冬天,许多树叶掉落,会导致大气中的二氧化碳明显增加5.“水循环”“氧循环”和“碳循环”是自然界存在的三大重要循环。

请回答问题。

(1)下图表示密闭试验舱存在的一个碳氧循环过程,图中“?”处是指研究员的作用。

(2)用学科观念分析碳循环和氧循环,下列说法中,正确的是。

A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素种类不变C.平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定D.微粒观:绿色植物的作用是使自然界中的氧原子总数增加6.如图是英国科学家普利斯特利的一组实验,请你利用所学的科学知识来解释相关的实验现象。

(1)甲装置中小白鼠很快死去的原因是小白鼠的作用导致玻璃罩内缺氧。

第七节自然界中的氧循环和碳循环

1、自然界中的氧循环---指的是氧气的循环

(1)自然界产生氧气的途径:植物的光合作用。

(2)自然界消耗氧气的途径:生物的呼吸作用和物质燃烧。

2、自然界中的碳循环---指的是碳的循环

(1)自然界产生二氧化碳的途径:生物的呼吸作用和物质的燃烧。

(2)自然界消耗二氧化碳的途径:植物的光合作用。

3、保护臭氧层。

(1)臭氧层的作用:阻挡和削弱来自太阳光的过强的紫外线,对生物起保护作用。

(2)臭氧层的破坏和保护。

①引起臭氧层破坏的原因:氯氟烃等物质对臭氧的破坏作用。

②臭氧层的保护措施:禁止生产和使用含氯氟烃的制冷剂、发泡剂、喷雾剂等化

学物质。

4、温室效应。

(1)温室效应是空气中的二氧化碳含量增加等温室气体对地球的保温作用。

(2)温室效应的好处:适度的温室效应能保证地球上气温的稳定,有利于动植物的生存。

(3)温室效应的坏处:过度的温室效应会导致全球性气候变暖、海平面上升等

(4)如何防止:植树造林、减少矿物燃料的燃烧、积极开发新能源。

自然界中的碳循环和氧循环【教学目标】1、了解自然界中的碳循环,了解自然界中的氧循环,从而认识自然界中物质间的循环与转化2、了解大气层中臭气层的作用及其保护3、了解温室效应的成因和温室效应的利弊重点难点:自然界的碳、氧循环【情景引入】课堂引入:自然界中,生物不断进行进行呼吸,消耗氧气,生成二氧化碳,那么地球上会不会因此而耗尽氧气,充满了二氧化碳呢?【课堂交流】一、自然界中的碳循环1、自然界中碳的形式:在空气中,以二氧化碳为主在生物体内,以有机物的形式存在2、自然界中碳的循环的途径:燃烧→二氧化碳→光合作用→有机物→植物呼吸作用动物吸收→体内氧化动植物残体→微生物的分解→煤、石油、天然气→二氧化碳思考:随着工业的发展,人类大量燃烧煤和石油等燃料,这对碳的循环会产生什么影响?――大气中的二氧化碳含量增加。

二、温室效应1、实验:温室的保温原理两个塑料杯内,分别盛半杯清水,并在其中一个加盖一块玻璃片,晒1小时,测量水温。

现象:乙杯温度大。

2、温室的保温作用:太阳光透过温室的玻璃后,使室内地面温度升高,而地面的反射却很少能穿透玻璃,因此温室具有保温作用。

3、温室效应:大气中的二氧化碳能对地球起着保温作用。

利:能保证地球上的气温的稳定,适于动植物生存。

弊:导致全球气候变暖,引发一系列的恶果。

讨论:温室效应有什么利弊,我们可以采取哪些措施防治温室效应的加剧??三、自然界中的氧循环讨论:有什么办法能使鱼缸内水中溶解的氧气含量增加?――在缸内养一些水草,可以增加水中的氧气含量(光合作用)阅读材料:日渐兴起的生态球(让学生搜索有关材料,结合所学内容进行分析)实验:证明植物光合作用产生氧气的实验(视频补充)结论:植物光合作用吸收二氧化碳,放出氧气,蜡烛燃烧吸收氧气,放出二氧化碳。

讨论:在大自然中,消耗氧气的途径主要有哪些?产生氧气的途径主要有什么?――消耗氧气的途径:物质燃烧、钢铁生锈、食物腐败等。

――产生氧气的途径:光合作用*自然界的氧循环――大自然中氧气的含量会随着生物的呼吸和物质的燃烧等而减少,但又会随植物的光合作用而增加,周而复始地进行循环。