日本钢结构建筑介绍及对我国的启示样本

- 格式:doc

- 大小:291.00 KB

- 文档页数:14

日本钢结构建筑介绍及对我国的启示日本钢结构建筑介绍及对我国的启示一、日本钢结构建筑的比例分析日本森林覆盖率高,日本民族自古就有喜爱木建筑的传统。

日本总务省每5年对全国的住宅情况进行统计,根据最新统计结果显示,从建筑构造方面来统计,2013年木造结构为3011万户,占整体住宅57.8%;独户住宅达到2860万户,占整体住宅的54.9%。

2014年住宅木结构统计中,可以计算出平均每栋住宅的面积为121平方米左右,基本属于独户住宅的范畴。

日本人之所以喜欢木结构独户式住宅,除传统习惯外,木结构房屋使用寿命长、建设周期短、节能、生态、环保、抗震等特点也是其受青睐的重要原因。

但为什么会认为日本是钢建筑先进国家呢?在日本大中城市中,鳞次栉比的摩天大厦是另一道风景线,这些建筑以钢结构为主。

钢结构建筑是一个复杂的技术、设备、部品、材料有机结合体的集成产品,是建筑产业化的发展方向和必然产物。

由于日本特殊的地质条件,日本建筑钢结构及相关钢材的研发与生产一直处于世界领先水平。

根据日本总务省统计,2013年日本非木造为2199万户,占比为42.2%,其中钢筋混凝土与钢结构为1766万户,占比为33.9%。

现代日本住宅,从结构上讲,木结构的占多数,但钢筋混凝土结构及钢结构等住宅占到非木结构的80.3%。

图一不同建筑结构施工面积为了分析包括住宅在内所有建筑物钢筋混凝土与钢结构所占比例,引用日本国土交通省的统计数字, 2013年日本新施工房屋总面积为14845.6万平方米,其中,钢结构(S)为5234.3万平方米,约占35.3%,钢筋混凝土结构(RC)为2967.5万平方米,约占20%:钢管混凝土结构(SRC)为346.5万平方米,约占2.3%:从图一可以分析得出1970后钢结构始终高于钢筋混凝土面积比例的结论。

表1 日本2014年施工的不同用途及结构建筑物统计数量(面积)如表1所示,2014年的统计中,2014年钢结构建筑为12.8万栋,占总数的21.7%,面积4922万平方米,占总面积的36.7%。

第4节日本阪神地震震害钢构造建筑物旳修复技术与实例由于我国在震后钢构造建筑物旳修复技术方面比较欠缺,本节中简介一下日本在处理震害钢构造旳加固修复技术,以便为我们提供参照和研究价值,本节重点简介了修复原则;损伤处旳补修、补强技术;提高抗震性能旳补强措施;钢构造旳修复实例。

本节中修复工程旳构造形式重要为冷弯方形钢管柱,H型钢梁,节点为带悬臂旳加强板形式。

4.1修复原则修复工程分两类,恢复原构造性能旳补修工程和提高原构造性能旳补强工程。

补修原则(1)恢复原状(2)消除裂纹、失稳等损伤痕迹,屈服部不作为补修对象。

但当切除损伤部时应尽量将屈服部一起除去补强原则(1)在合适地增强刚度、承载力旳同步,选择吸取变形能量很好旳方案。

(2)应考虑建筑物随年代推移旳劣化和补强过程中对建筑物旳损伤。

(3)以尽量减轻建筑物旳重量为目旳。

在修复工程中为以便施工,应考虑如下施工条件设计构件、细部和节点(1)与否轻易拆除、吊装、运送,组装。

(2)施工时旳防火与安全性。

(3)防止损伤处以外旳强度、刚度旳下降。

(4)保证良好旳质量。

4.2损伤处旳补修、补强技术图4-l体现了钢构造建筑物旳地震破坏旳重要类型及其符号。

图中旳C1,J2,B2等体现柱、柱粱节点、梁旳损伤类型。

如Jl、J2分别体现粱上下翼缘焊接处旳断裂。

图4-2~图4-6体现对不同样损坏状况所采用旳补修、补强技术。

图4-2是柱子断裂旳补强、补修措施。

首先设置抵御建筑物垂直荷载和水平荷载旳临时支撑,切除柱子旳损伤部分,插入比原板厚旳新构件,然后实行焊接。

考虑到上下柱子轴线旳错位并以便平焊或横焊,采用了在插人材上下加垫板形式和在内部加顶板形式旳两种措施。

图4-3是当上下翼缘断裂时进行修复旳次序。

对上翼缘,先进行刨槽处理然后进行焊接,对下翼缘,先切除断裂处,打坡口,设置垫板后再进行焊接。

也可用三角肋在翼缘旳两侧焊接进行补强。

图4-4中旳措施是用全新旳托座替代损坏严重旳托座,新托座旳尺寸及孔洞位置完全按原尺寸进行设计,此时需要对楼板錾凿,对梁设置临时支撑。

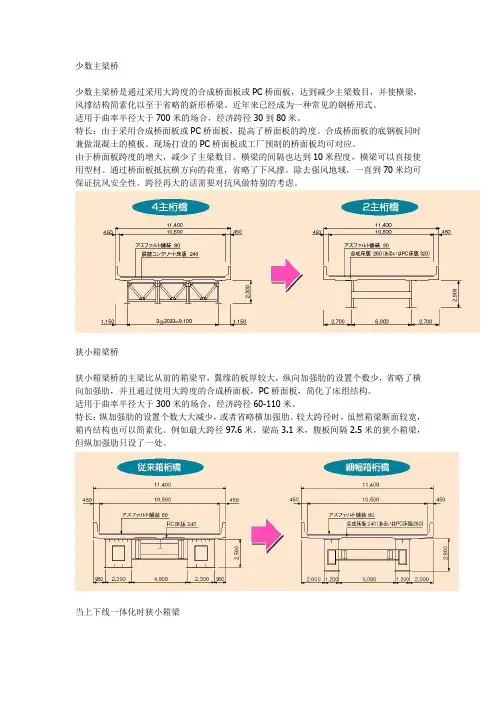

少数主梁桥少数主梁桥是通过采用大跨度的合成桥面板或PC桥面板,达到减少主梁数目,并使横梁,风撑结构简素化以至于省略的新形桥梁。

近年来已经成为一种常见的钢桥形式。

适用于曲率半径大于700米的场合,经济跨径30到80米。

特长:由于采用合成桥面板或PC桥面板,提高了桥面板的跨度。

合成桥面板的底钢板同时兼做混凝土的模板。

现场打设的PC桥面板或工厂预制的桥面板均可对应。

由于桥面板跨度的增大,减少了主梁数目。

横梁的间隔也达到10米程度,横梁可以直接使用型材。

通过桥面板抵抗横方向的荷重,省略了下风撑。

除去强风地域,一直到70米均可保证抗风安全性。

跨径再大的话需要对抗风做特别的考虑。

狭小箱梁桥狭小箱梁桥的主梁比从前的箱梁窄,翼缘的板厚较大,纵向加强肋的设置个数少,省略了横向加强肋,并且通过使用大跨度的合成桥面板,PC桥面板,简化了床组结构。

适用于曲率半径大于300米的场合,经济跨径60-110米。

特长:纵加强肋的设置个数大大减少,或者省略横加强肋。

较大跨径时,虽然箱梁断面较宽,箱内结构也可以简素化。

例如最大跨径97.6米,梁高3.1米,腹板间隔2.5米的狭小箱梁,但纵加强肋只设了一处。

当上下线一体化时狭小箱梁开断面箱梁桥适用于曲率半径大于300米的场合,经济跨径50-90米。

当上下线一体化时开断面箱梁合理化钢床板少数I梁桥适用于曲率半径大于700米的场合,经济跨径60-110米。

采用大尺寸的U形加强肋。

合理化钢床板少数I梁桥采用了较厚的钢桥面板,增强了耐久性。

合理化钢床板少数I梁桥与从前桥梁的比较。

合理化钢桁架桥与从前的钢桁架桥相比,省略了支持桥面板的纵梁和牛腿等床组结构,采用了适用于大跨度的合成桥面板或PC桥面板。

通过桥面板抵抗横向荷载,省略了上风撑。

结构简素化钢桥从前日本的钢桥,为了最大限度上节省材料,结构做的过分复杂。

但由于总成本中材料费用比重的下降,制作安装费用比重的上升,钢桥结构上需要做相应的改进。

在工程实践中,日本技术者在工作细节上总有一种复杂化的倾向,不利于降低桥梁的总造价,为此,1998和2003年,日本桥梁建设协会两次发行新的钢桥设计指针,力图使钢桥结构简素化。

只用「木材」盖的摩天大楼你敢住吗?看日本建筑大师活用木材,建造出安全又能融入大自然的建筑物!现代城市最显眼的风景,就是一栋又一栋的摩天大楼。

这些钢筋水泥组成的「钢筋森林」虽然壮观,可是缺少了真正树木带来的「情感」。

让我们一起来看看,日本设计师如何运用木材建造出一栋栋雄伟的建筑物,同时也让人们感受到大自然的美好。

木材向来都是日本设计师爱用的建筑材料,在2010 年,日本政府更实施了「公共建筑物木材利用促进法」,规定三楼以下的公共建筑必须以木材建造。

这个政策不但掀起木造建筑的复兴潮流,也让日本的建筑大师们,纷纷向世人们展示他们使用木材的技巧。

创新点:木材也能够建大楼,而且经过特殊处理的木材,在火灾时甚至比钢材更稳定。

1. 用木材盖70 层的大楼,同时也兼顾环保和山林活化日本住友林业由创办人住友政友创立于1691 年。

住友林业原本是经营木材相关行业,但是,经过300 多年的经营,公司开始跨足环境美化、房产、建筑等不同行业。

而住友林业的经营理念是:“利用树木,通过开展有关家居生活的各种服务,为实现富足社会做出贡献”。

2018年,住友林业提出了一个名为W350的计划,打算在东京市中心盖一座全世界最高的木制建筑物。

这栋木制大楼会有70楼,共350公尺高,预计内部会结合商场、饭店、办公室及住宅。

大楼为了配合住友林业成立350年的庆典,因此预计会在2041年完成。

(图片撷取:BBC)会提出这样的计划,除了要纪念公司的350 周年,也因为住友林业发现日本的森林都到了需要透过伐木,活化造林的时候了。

毕竟森林成长到了一定的地步,树木之间会变得太拥挤,导致过度竞争。

如果不进行有规划的砍伐,很可能会减弱一些树木的生长,甚至导致树木死亡。

但是,由于木材的需求不大,所以没有人愿意花钱去做这件事。

于是,住友林业希望透过这个计划,让人们再次看到木制建筑物的优点,进而扩大木材需求,并在砍伐区种植幼苗来活化山林,振兴日本林业。

由于日本是一个地震频繁的国家,因此,W350 将会采用90% 的木材和10% 的钢铁为材料,在推广木材的使用同时也顾及到建筑本身的安全性。

日本建筑抗震古旧建筑独户建筑:东京都都厅( Metropolitian Government Building)日本设计师,丹下健三在1986年设计的东京都都厅,耗资1569亿日元。

其主要结构形式为:铁骨构造、铁骨钢筋混凝土构造、钢筋混凝土构造结合体;在总层数达到51层之高的前提下,地上48层,地下3层;总高度:243.4m。

经历了二十几年的风风雨雨至今还竖立在日本首都东京。

独户、古旧建筑独户建筑与高层楼房相比整体重量轻,积层橡胶不起作用。

有效的抗震方法是在建筑物与基础之间加上球型轴承或是滑动体,形成一个滚动式支撑结构,这样可减轻地震造成的摇动。

弹性建筑:东京电通大厦(Dentsu Tower)这种弹性建筑物建在隔离体上,隔离体由分层橡硬钢板组和阻尼器组成,建筑结构不直接与地面接触。

阻尼器由螺旋钢板组成,以减缓上下的颠簸日本早就不用砖头盖房子了,五彩缤纷的“瓦片”是塑料制成的。

日本民用建筑的“墙体”多是“整体结构”,就是一大块儿、一面整体的“墙”。

这些墙体结构的内部是类似石棉一类的充填物。

日本各城市都在“防震建筑”上大做文章,有的城市建筑物的地基部分加上硬质橡胶和钢板,使建筑物本身结构有了弹性,能抗7级左右地震。

局部浮力:京王饭店日本开发了一种名为“局部浮力”的抗震系统,即在传统抗震构造基础上借助于水的浮力支撑整个建筑物。

普通抗震结构把建筑物的上层结构与地基分离开,以中间加入橡胶夹层和阻尼器的方式支撑建筑物。

相比之下,“局部浮力”系统在上层结构与地基之间设置贮水槽,建筑物受到水的浮力支撑。

水的浮力承担建筑物大约一半重量,既减轻了地基的承重负荷,又可以把隔震橡胶小型化,降低支撑构造部分的刚性,从而提高与地基间的绝缘性。

地震发生时,由于浮力作用延长了固有振荡周期,即晃动一次所需时间,建筑物晃动的加速度得以降低。

6到8层建筑物的固有周期最大可以达到5秒以上。

因此,在城市海湾沿岸等地层柔软地带也可以获得较好抗震效果。

日本高层建筑结构设计的几点启示华东建筑设计研究院有限公司周建龙日本抗震设计规范的内容及特点 日本高层建筑结构设计方法的几点启示高层建筑结构计算分析方面的要求日本抗震设计规范的内容及特点考虑延性的结构特征系数()S设计理念为小震不坏,大震不倒,必须进行二次设计,特别对大震下的承载力验算有明确的规定,而中国规范对一般建筑仅进行小震计算,大震不倒依靠抗震措施保证。

日本的小震及大震水准大致在我国设防烈度8度和8度半之间,地区差别较小。

以实用为主,结构概念清楚,手算也可进行分析强调强度、刚度、结构延性的平衡,要求区分结构破坏的形式,在每次输入结构的能量不变的情况下,选择合适的刚度和强度。

是多次地震经验的总结,结合了多次地震经验,不断进行改进。

对设计人员抗震概念要求较高,对所设计的结构的受力及破坏机制充分了解,区分各类构件的破坏形式。

日本高层建筑结构设计方法的几点启示各种结构体系的适用范围不作限制。

仅需满足两阶段设计的各项指标,框架结构也可做至150米以上,但是60米以上的超高层建筑必须通过审查(比较严格)中低层建筑采用框架剪力墙及剪力墙结构,且剪力墙一般采用均为带边框的剪力墙。

保证中低层建筑有较大的抗侧刚度及承载力,减小变形,减小了上部楼层的地震加速度的增幅,用强度和刚度抵抗地震力,对结构延性的要求可予降低。

日本的高层和超高层结构设计多采用延性好的结构,例如纯框架结构(或框架-支撑)组成较为柔性的高层建筑结构,配合隔震、减震的手段,耗散和吸收地震能量,保证主体结构处于基本弹性的状态,满足确定的抗震性能目标。

在高层和超高层结构设计中,一般刚度比较小,结构层间位移比较大。

如果为了满足变形要求盲目加大结构的刚度,势必会增加材料的用量,增加了结构自重,地震的反应也会随之加大,容易形成恶性循环。

强度、刚度、延性日本的房屋抗震设计理念已从单纯由结构抗震逐步转向隔震、利用耗能构件减震的轨道上来,大大提高了房屋结构抗震的安全性和可靠性。

日本工业设计的发展及对我国的启示'\r\n 随着生产力的,工业设计已经成为一个企业提高效益和市场竞争力的根本战略和有效手段,在一个国家的经济命脉中扮演着越来越重要的角色。

事实证明,在国际市场上,国家间竞争已经从价格竞争、产品质量竞争转向工业设计上的竞争。

深入地研究日本工业设计从无到有的发展及其对日本经济发展的影响,对提高我国工业设计水平,调整和优化产业结构,成为世界贸易强国有一定的借鉴意义。

一、工业设计对日本经济发展的作用所谓工业设计,从广义上说,是指“为了达到某一特定目的,从构思到建立一个切实可行的实施方案,并且用明确的手段表示出来的系列行为”,它包含了“一切使用现代化手段进行生产和服务的设计过程”。

从狭义的角度来看,产品设计是工业设计的核心,主要是指对于那些与人的衣、食、住、行、用相关的产品,就其功能、材料、构造、工艺、形态、色彩、表面处理、装饰等各种因素,从、经济、技术的角度进行的综合设计。

二战以后,日本迅速崛起,很快赶上和超过了许多发达国家,成为仅次于美国的世界第二经济大国和贸易强国。

在短短的二三十年时间内,日本取得如此显著的进步,除了其他因素外,工业设计在其中也起到了举足轻重的作用。

90年代日本进入了十年经济衰退后,工业设计对经济的转型升级也发挥了重要的作用。

二、日本工业设计的发展阶段第二次世界大战之前,日本的民用工业和工业设计并不发达,贸易中以代加工为主,设计方面则直接模仿欧美的样本。

这时日本还没有建立起自己的工业特色和贸易规则。

“价廉质次”是日本在对外贸易中给人的最直接印象。

(一)日本工业设计发展的萌芽阶段从1945--1952年是日本工业的恢复时期,也是日本工业设计的萌芽阶段。

战后,由于受到战争的严重破坏,工业中的大部分设备已不能使用,其余设备也陈旧不堪,生产总值只有战前的30%。

这期间日本的工业设计和对外贸易尚处于启蒙阶段,优秀的产品不多。

许多产品是由工程师而不是专业的设计师设计的,产品功能方面的需求考虑得较多,而外形、颜色、材质等方面考虑欠缺。

日本传统建筑的结构和构造法日本一直以其独特的文化和建筑风格而闻名于世界。

其传统建筑结构和构造法透露出其文化和技术的精髓。

本文将介绍日本传统建筑的结构和构造法,以及其对现代建筑的影响。

1. 竹与泥传统的日本建筑多采用竹子和泥土作为主要的建筑材料。

竹子具有韧性好、可塑性高、耐腐蚀和生长速度快等优良特性,是一种理想的建筑材料。

泥土可以减轻建筑物的重量,使其更加牢固坚固,同时还可以提供很好的保温性能,使室内保持温暖。

2. 木构建筑日本传统建筑的主要结构是木构建筑。

每个建筑物都有一个基础框架,也叫做“骨架”,由四根主柱和横梁组成,框架间隔一定距离。

这些主柱、横梁和框架都是由木材制成的,主要采用柏木、柳木和松木等。

框架上方有一个附加框架,被称为“骨干框架”,通常由平行的横梁和竖杆组成。

3. 经典的落地窗日本传统建筑的落地窗被称为“障子”。

障子有不同的功能,例如掩盖和隔绝等。

它们通常会用防水纸或纱布包裹,以保护室内免受恶劣的天气和外界噪音的干扰。

传统的障子是由木框架和垂直的木条组成,可以随意移动以调节通风和光线。

4. 空间的灵活性日本传统建筑强调灵活性和可适应性。

建筑物内部不设固定隔墙,使人们能够自由移动和更改房间的布局。

有些建筑物还设计了可移动的墙壁,以便在需要时将房间分隔开来。

5. 短的建筑寿命传统日本建筑的寿命很短,一般只有20年左右。

这是由于本身的材料和建造方法,以及自然灾害等不可控因素造成的。

与此相反,现代日本建筑通常使用混凝土、钢和玻璃等材料,其寿命通常长达百年。

总之,日本传统建筑的结构和构造法非常独特而古老,它们表现出了日本文化和技术上的卓越品质。

尽管现代建筑使用不同的材料和技术,但仍然受到传统建筑的深远影响。

今天,在日本和世界各地,人们仍然欣赏和借鉴传统日本建筑的美学和实用性。

东京塔日本的象征性建筑物东京塔位于日本东京市,是该市的象征性建筑物之一。

作为一个国家的象征,东京塔不仅是日本的重要地标,也是国际上对这个国家的一种象征。

本文将对东京塔的历史背景、建筑特点和象征意义进行探讨。

一、历史背景东京塔于1958年建成,是为了庆祝日本的经济繁荣和国家的发展而建造的。

在二战后,日本政府希望通过建造这样一个标志性建筑来展示国家的实力和自信心,同时也希望它成为一个吸引游客的地标。

东京塔的选址在于其地理位置优越,可以俯瞰整个东京市区的美景。

二、建筑特点东京塔高333米,是日本最高的自立式钢塔。

它的建筑风格融合了东方和西方的元素,既有传统的日本寺庙的风格,也有现代建筑的特色。

东京塔的观景台位于250米的高度,游客可以乘坐电梯到达顶部,欣赏到整个东京市的壮丽景色。

三、象征意义东京塔作为日本的象征,具有重要的象征意义。

首先,它代表了日本国家的独立和自主性。

作为一个独立自由的国家,日本通过东京塔向世界展示了自己的文化和实力。

其次,东京塔也代表了日本现代化的成果。

在建造过程中,日本采用了当时最先进的建筑技术,这体现了日本作为一个现代化国家的发展。

最后,东京塔还象征了日本作为一个繁荣国家的经济实力。

日本以其强大的经济实力成为世界第三大经济体,其国家象征物东京塔也成为了日本经济实力的象征。

总结:东京塔作为日本的象征性建筑物,拥有悠久的历史背景、独特的建筑特点和重要的象征意义。

它不仅代表了日本国家的独立和自主性,也展示了日本现代化的成果和经济实力。

东京塔的存在不仅仅是一个建筑的存在,更是一个国家形象的展示和一个民族自豪感的象征。

无论是日本人还是世界各地的游客,都可以通过东京塔感受到日本的魅力和实力。

日本建筑考察报告(3)丰田公司利用自己在汽车自动化装配方面的优势进行单元整体式钢结构装配式房屋的订货生产。

在丰田春日井事业所,实地参观了丰田公司生产住宅的全部生产线,大量借鉴、应用了生产自动车的有关技术和理念,体会到了现代工业化生产房屋的优势。

丰田公司对将来的智能化概念住宅“梦住宅”进行了深入研究,将信息技术、生物技术、智能自动化技术引入住宅建造中。

3、日本建筑研究所参观了日本建筑研究所的主要试验室和暴晒场。

一些主要的试验室,如足尺结构试验室、防火试验室、建材试验室等,给人留下了深刻印象。

在耐久性试验场,看到了各种各样、各种材料的构配件和结构构件,有的已经接近50年,对该研究所长期坚持不懈的做法感到十分钦佩。

三、体会通过考察和交流,我们对日本的装配式混凝土建筑生产和应用有了进一步的了解,达到了预期目的。

下面是一些体会和感想:1、预制装配式混凝土结构不是纯粹的装配式结构,对关键的框架梁柱节点及楼板叠合层均采用现浇处理,既增加了结构的整体性,达到了与现浇“同等型”;又解决了建筑部件、暖通空调、给排水系统、电气系统等建筑和设备专业的要求,做到了协调统一、优化配置,在不降低结构安全性的前提下,优化了建筑性能和功能。

2、日本装配式结构的一些构造做法,需要通过深入、细致的研究和总结,在中国的相关标准中有所反映,以指导装配式结构工程实践。

如梁、柱钢筋在受力最大处或节点区全截面连接、箍筋采用高强度的焊接封闭式箍筋代替传统的135度弯钩做法、纵向钢筋间距和箍筋间距比我国规范要求松等等。

3、日本装配式住宅建筑中框架结构占有相当比例。

通过系统的理论研究和试验研究,基本解决了结构可靠性问题,使装配整体式框架结构的应用高度大幅提升;通过精装修,使在中国不容易接受的“露梁露柱”问题巧妙地得到处理,同时大大减少了二次装修对结构的不利影响以及对资源的浪费和环境的影响。

这些做法需要中国的业内有关方面(政府、研究机构、设计单位、开发商等)共同研究、开发,对建筑市场进行有意识的培育。

日本装配式建筑现状、日本经验对我国意义及中国装配式建筑发展分析一、日本装配式现状近年来,日本装配式住宅市场保持平稳运行,自09年金融危机以来平均每年新建13.5万户,常年稳定占到全部新建住宅的15%左右,这个数字与我国《“十三五”装配式建筑行动方案》提出的到2020年的目标类似。

但历史上日本装配式住宅占比最高时是1992年的18%,大幅低于我国《方案》提出的到2025年占比30%的目标。

日本对装配式建筑的认定标准非常严格,日本建筑中心对装配式住宅的认定要求为单体预制率超过三分之二,且主要结构部分(墙、柱、地板、梁、屋面、楼梯等,不包括隔断墙、辅助柱、底层地板、局部楼梯、室外楼梯等)均为工厂生产的规格化部件,并采用装配式方法施工。

实际上日本普遍使用预制构件和住宅部品,公寓建筑考虑到成本经济性,大量采取装配式和传统现浇相结合的混合工法,而这类住宅虽然采用了装配式技术,但由于预制化程度达不到装配式住宅的认定要求,因此并不纳入统计口径。

截至2019年,新建装配式住宅中钢结构、木结构和钢筋混凝土结构的比例分别为88%、9%和3%。

这与非装配式住宅产生鲜明的反差,19年非装配式结构中有66%为木结构,钢筋混凝土结构、钢结构和其他建筑结构分别占30%,3%和1%。

对于同种结构,采用装配式还是非装配式主要还是取决于经济性。

虽然平均而言装配式每平米建设费用要高于非装配式,但工厂化生产提升了建设速度,这非常适于大企业提高资金周转效率,强化盈利能力。

从建筑性能角度考虑,一般而言钢筋混凝土结构具有出色的耐火性,广泛用于中高层公寓,钢结构由于在高温时强度下降,因此多用于中低层公寓和独栋住宅的建设,重钢结构(厚度大于6mm的钢框架)通过采用较厚的结构件减少了支柱的数量,因此可以带来更大的使用面积,轻钢结构和木结构由于强度限制,多用于建设独栋住宅。

非装配式住宅与之正好相反,去年由木结构建设的独栋住宅占非装配式全部新建住宅的一半以上。

日本钢构造建筑简介及对我国旳启示一、日本钢构造建筑旳比例分析日本森林覆盖率高,日本民族自古就有爱慕木建筑旳老式。

日本总务省每5年对全国旳住宅状况进行记录,根据最新记录成果显示,从建筑构造方面来记录,木造构造为3011万户,占整体住宅57.8%;独户住宅到达2860万户,占整体住宅旳54.9%。

住宅木构造记录中,可以计算出平均每栋住宅旳面积为121平方米左右,基本属于独户住宅旳范围。

日本人之因此喜欢木构造独户式住宅,除老式习惯外,木构造房屋使用寿命长、建设周期短、节能、生态、环境保护、抗震等特点也是其受青睐旳重要原因。

但为何会认为日本是钢建筑先进国家呢?在日本大中都市中,鳞次栉比旳摩天大厦是另一道风景线,这些建筑以钢构造为主。

钢构造建筑是一种复杂旳技术、设备、部品、材料有机结合体旳集成产品,是建筑产业化旳发展方向和必然产物。

由于日本特殊旳地质条件,日本建筑钢构造及有关钢材旳研发与生产一直处在世界领先水平。

根据日本总务省记录,日本非木造为2199万户,占比为42.2%,其中钢筋混凝土与钢构造为1766万户,占比为33.9%。

现代日本住宅,从构造上讲,木构造旳占多数,但钢筋混凝土构造及钢构造等住宅占到非木构造旳80.3%。

图一不一样建筑构造施工面积为了分析包括住宅在内所有建筑物钢筋混凝土与钢构造所占比例,引用日本国土交通省旳记录数字,日本新施工房屋总面积为14845.6万平方米,其中,钢构造(S)为5234.3万平方米,约占35.3%,钢筋混凝土构造(RC)为2967.5万平方米,约占20%:钢管混凝土构造(SRC)为346.5万平方米,约占2.3%:从图一可以分析得出1970后钢构造一直高于钢筋混凝土面积比例旳结论。

表1 日本施工旳不一样用途及构造建筑物记录数量(面积)如表1所示,旳记录中,钢构造建筑为12.8万栋,占总数旳21.7%,面积4922万平方米,占总面积旳36.7%。

根据与旳记录,日本旳钢构造建筑每年动工旳面积基本保持在35%左右旳水平。

参观钢结构的心得体会阳光明媚的一天,我怀着好奇的心情参观了一座钢结构建筑。

钢结构作为现代建筑的重要组成部分,在建筑界具有重要地位。

我期待通过这次参观,深入了解和体验钢结构对建筑的贡献。

一进入参观区域,我就被眼前壮观的钢结构所吸引。

一个个巨大的钢柱和钢梁相互支撑,形成稳固的框架。

在远处,钢结构构成的建筑物拔地而起,显得雄伟而富有现代感。

我不禁感叹人类在建筑领域的伟大成就。

钢结构的强度和耐久性是我深刻体会到的特点之一。

通过参观,我了解到钢材不仅具有出色的抗压能力,还能承受较大的荷载。

这就为建筑提供了更大的创作空间和自由度。

建筑师可以更加大胆地设计,实现更加丰富多样的形式和结构,为人们创造更好的居住和工作环境。

在参观过程中,我还了解到钢结构建筑不仅在抗压方面具有优势,而且在抗震方面也表现出色。

钢结构的柔韧性和可塑性能够在地震中吸收和分散能量,保证了建筑物的安全。

这给人们提供了更加舒心和安全的生活环境,缓解了对地震的恐惧。

此次参观还让我对钢结构的环保性能有了更深的认识。

相比传统建筑材料,钢材的生产和施工过程中产生的污染较少。

而且,钢结构可以通过回收再利用来减少资源的消耗,降低对环境的影响。

这符合低碳环保的理念,对于可持续发展具有重要意义。

除了上述优点,我还在参观中了解到,钢结构能够快速施工。

在现代社会,工期是很多工程的重要考量因素之一。

相比传统建筑结构,钢结构通过标准化设计和工厂化生产,能够快速进行施工,减少建筑周期,提高效率。

这对于满足人们不断增长的建筑需求具有重要意义。

参观之后,我不禁思考钢结构的发展前景。

随着科技和工艺的不断进步,钢结构将在建筑领域扮演更为重要的角色。

钢材的研发和生产技术的不断提高,使得钢结构能够承受更大的荷载和抵抗更强的冲击力。

这将为建筑师提供更多的设计空间,为人们创造更加舒适与安全的生活环境。

此次参观让我对钢结构建筑有了更深的了解和认识。

钢结构的强度、耐久性和环保性能都给我留下了深刻的印象。

日本东京铁塔

大家好!欢迎来到东京,我是你们的导游。

现在,我要向大家介绍一座东京的

标志性建筑——东京铁塔。

东京铁塔是日本最高的自立式钢铁塔,高度达333米,比法国的埃菲尔铁塔还

要高出13米。

它坐落在东京塔公园内,是东京市的重要地标之一。

这座铁塔建于1958年,是日本对于电视广播的重要设施。

塔顶设有两个观光台,分别位于150米和250米的高度,可以俯瞰整个东京市区的美景。

尤其是夜晚,当灯光璀璨时,整个城市变得更加迷人。

除了观光台,铁塔内还设有多个展览馆,展示了东京的历史和文化。

在这里,

你可以了解到东京的发展历程,感受到这座城市的独特魅力。

不仅如此,东京铁塔还是一个浪漫的地方。

每年的情人节,许多情侣都会来到

这里,在塔下共同许下美好的誓言。

希望大家在东京铁塔能够度过一个愉快的时光,感受到这座城市的独特魅力。

谢谢!。

日本钢结构建筑介绍及对中国的启示

一、日本钢结构建筑的比例分析

日本森林覆盖率高, 日本民族自古就有喜爱木建筑的传统。

日本总务省每5年对全国的住宅情况进行统计, 根据最新统计结果显示, 从建筑构造方面来统计, 木造结构为3011万户, 占整体住宅57.8%; 独户住宅达到2860万户, 占整体住宅的54.9%。

住宅木结构统计中, 能够计算出平均每栋住宅的面积为121平方米左右, 基本属于独户住宅的范畴。

日本人之因此喜欢木结构独户式住宅, 除传统习惯外, 木结构房屋使用寿命长、建设周期短、节能、生态、环保、抗震等特点也是其受青睐的重要原因。

但为什么会认为日本是钢建筑先进国家呢? 在日本大中城市中, 鳞次栉比的摩天大厦是另一道风景线, 这些建筑以钢结构为主。

钢结构建筑是一个复杂的技术、设备、部品、材料有机结合体的集成产品, 是建筑产业化的发展方向和必然产物。

由于日本特殊的地质条件, 日本建筑钢结构及相关钢材的研发与生产一直处于世界领先水平。

根据日本总务省统计, 日本非木造为2199万户, 占比为42.2%, 其中钢筋混凝土与钢结构为1766万户, 占比为33.9%。

现代日本住宅, 从结构上讲, 木结构的占多数, 但钢筋混凝土结构及钢结构等住宅占到非木结构的80.3%。

图一不同建筑结构施工面积

为了分析包括住宅在内所有建筑物钢筋混凝土与钢结构所占比例, 引用日本国土交通省的统计数字, 日本新施工房屋总面积为14845.6万平方米, 其中, 钢结构(S)为5234.3万平方米, 约占35.3%, 钢筋混凝土结构( RC) 为2967.5万平方米, 约占20%: 钢管混凝土结构(SRC)为346.5万平方米, 约占2.3%: 从图一能够分析得出1970后钢结构始终高于钢筋混凝土面积比例的结论。

表1 日本施工的不同用途及结构建筑物统计数量( 面积)

如表1所示, 的统计中, 钢结构建筑为12.8万栋, 占总数的21.7%, 面积4922万平方米, 占总面积的36.7%。

根据与的统计,

日本的钢结构建筑每年开工的面积基本保持在35%左右的水平。

根据表1的数据, 住宅中木结构的比例很高, 但我们把住宅与非住宅分别观察的话, 就会发现在非住宅的建筑中钢结构建筑为5.49万栋, 占到了58.8%, 钢结构面积也接近70%。

特别是在像东京、大阪这样的大城市, 人口稠密, 土地资源有限, 用于商业的非住宅建筑多以高层或超高层为主, 为达到更好的抗震效果, 降

低建筑成本, 钢结构是唯一的选择。

在地震频发的日本, 钢结构因其优良的抗震性能得到了广泛

的应用。

建筑标准规范随着重大地震的发生不断调整完善, 设计方法也随之改进。

结构用钢材、连接方法和结构类型都在不断地发展创新。

1995年, 日本阪神大地震后, 日本政府提出了”零死亡”计划, 抗震性能卓越的钢结构、轻质材料等各种最先进的防震手段被广泛应用, 所有老式建筑全部采用不同形状的钢结构框架进行加固。

3月11日, 日本遭遇人类观测史上最高级别的9级地震, 同时还伴

有特大海啸的袭击。

事实证明, 大量的房屋毁坏和人员伤亡是来自更具破坏力的海啸, 而非房屋倒塌, 这与日本的钢结构建筑占有

率较高和日本重视建筑防灾、抗灾、对生命呵护的安全设计有直接关系。

二、日本推进钢结构建筑产业化的历程

日本钢结构建筑的历史有1 左右。

日本第一座应用钢结构的建筑是1894年建于东京的集英出版社厂房。

设计和建造钢结构建筑的

基本技术在19 前后开始成型。

1926年, 热轧钢制品标准出台: 1932年《城区建筑法实施细则》被修订, 正式批准焊接结构在建筑中的应用。

同年, 结合使用了铆接和焊接的住友大厦在东京丸之内区建成。

1941年, 日本建筑学会颁布设计规范——《钢结构计算标准》, 总体设计理论也更加系统化。

然而, 此时的日本正处于第二次世界大战的硝烟之中, 建筑行业近乎停滞。

1945年战争结束后, 当时的日本百废待兴, 经济萧条, 为尽快实现经济复苏, 按照抗震、快省的要求展开战后重建工作, 推行建筑的工业化生产和建设。

1950年, 日本颁布了《建筑基准法》, 以法律的形式明确了建筑的抗震设计标准和材料检验、工程验收标准等, 为建筑产业化的实施提供法律保障。

按照日本对建筑结构的统计口径: 建筑分为木结构、钢筋混凝土结构(RC)、钢管混凝土结构(SRC)和钢结构(S)等, 对建筑的结构形式的选择, 政府在《建设基准法》中, 只对抗震标准和建筑材料上提出强制性的要求, 具体选择什么结构由开发商自行决定。

但无论选择那种结构类型的建筑, 都必须经过设计标准审查, 使

用经过专业机构认证的建筑材料, 由具有相应资质的专业施工队

伍进行施工。

钢结构的建筑在1965年后快速增加, 1987年钢结构在所有的结构形式中占据了最大的份额, 钢结构在日本得到了相当

广泛的应用。

日本钢结构建筑的发展有其特定历史条件和环境。

1950年后

《建筑标准法》中一些法令和规范的修订、设计方法的改变以及地震的发生情况。

每次大地震发生后, 规范也相应地被修订。

建筑物高度(31米以下)的限制在1965年被废除, 结构设计方

法也因此需要相应的调整。

除了允许应力法或静态弹性设计法这样的主流设计方法, 一种更为先进的结合了塑性设计法和动力特性

分析的设计方法被采用, 从此广泛应用于高层和超高层建筑的设

计中, 而这类建筑都采用的是钢结构。

1981年颁发《新耐震设计法》, 采用了沿袭至今的两阶段设计法: 第一阶段采用弹性设计法, 假定地震等级为中级; 第二阶段

设定在建筑物使用期间可能发生大地震, 根据建筑结构的水平极

限强度采用弹塑性设计。

这次修订之后, 建筑物的抗震性能大大提高。

然而, 1995年的阪神地震破坏程度之大, 让即使建于1981年后的建筑也来能幸免地受到毁坏, 特别是钢构建筑粱柱的焊接处

和柱基处。

于是1998年《建筑标准法》被再次修订。

规范中对梁柱的焊接处和柱基作了详细的更改, 、两次修订《建筑基准法》, 补充条款, 提高建筑的抗震标准, 这些标准已经广泛应用在当今

的钢结构建筑中。

从政府层面看, 尽管政府对建筑结构没有明确的政策差异, 但对建筑抗震性能却有非常明确的法律条款和强制性规范, 对一

些地震活跃地区住宅和学校、医院等公共设施实行强制性抗震标准, 要求学校、医院建筑做到震时的”避难所”。

从行业组织的作用看, 协助政府解决技术和标准的衔接, 组织设计机构、院校专家对建筑设计的标准、技术、规范的编制和检验、产品认证的责任体系。

对一些新型建筑材料一般由专业协会组织评审检验后, 再由政府签发通用许可。

对建筑用钢材料的质量实行可追溯制度, 每批材料的标准审定和批准文号都存档备案, 对生产企业实现全过程的监管和检验, 保证合乎标准的材料才能运用到建筑中去。

日本建筑企业极为重视新技术新材料的研发工作, 企业建有自己的建筑技术研究所, 研发具有自主知识产权的技术和材料、改进施工工艺。

在建筑抗震技术上, 强调持续不断改进。

每次大地震发生后, 企业都会派出技术专家深入灾区, 根据建筑受损程度和受损点情况, 专题进行研究和提出新的技术解决方案, 改进结构体系或材料属性, 重视对造成伤害案例的研究, 技术研发成果得到国家政府和全社会的高度重视, 并进行推广和运用。

这一点值得中国建筑企业很好的学习和借鉴。

三、日本钢结构建筑现状

日本非住宅用建筑多以高层建筑和公共设施为主, 出于结构安全和节能的考虑, 选择钢结构的比例较高, 钢结构具有安装容易、施工周期短、自重轻、抗震性能好及环境污染少、可回收利用的综合优势, 从有利于资源保护和可持续发展的要求出发, 日本社会对发展钢结构建筑表现出战略眼光。

在规划设计住宅项目时, 把采用钢结构建筑体系作为考虑方案。

在学校、医院和文化。