日本近现代建筑

- 格式:doc

- 大小:62.50 KB

- 文档页数:2

从日本现代设计中读传统文化的传承作者:李珺来源:《市场周刊·市场版》2017年第06期摘要:“传统是精神而博大的,它是一个雪球,要你不断努力向前推进,始能愈滚愈大;保守派的错误,在于他是一个冰块,而手手相传的结果,它便愈来愈小了。

”日本是中国古代传统文化的忠实追随者,从最初对中国古代建筑文化的照搬、套用,到后来的借鉴、吸收,无不体现中国古代建筑对日本的强烈影响。

二战过后即对国外“拿来主义”直至上个世纪八十年代以来,日本建筑师开始更多的考虑现代主义的本土化转向,他们吸收、包容外来文化的精华,是其恰到好处地融合于自身的地域文化,继而创造出更富有时代意义及生命力的建筑的强大功力。

从整体看日本的传统形式依然十分彰显。

本文通过从彰显到含隐为导向,看日本是如何从传统走向现代的。

关键词:建筑;传统;现代;设计文化一、日本的传统设计文化日本的传统设计是基本日本传统的民族美学的、宗教的、讲究信仰的、与日本人的日常生活息息相关,因此,是民族的设计传统。

日本本土的建筑形式是神社本殿建筑,一般分为大社造、神明造、住吉造三种样式。

到了奈良时期,日本便有系统地复制起中国唐朝文化。

由于皇室贵族对佛教的热切崇拜,数量庞大的佛寺建筑在京城建立起来。

这些佛寺都建在京城或附近平地,格局都遵循中国佛寺伽蓝七堂布局,日本称为都市伽蓝。

中日两国这两个年代相近的佛寺建筑的建筑手法与风格几乎相同,由此可看出奈良时期佛寺建筑,具有成熟的唐代风格,古朴庄严,雍容大度,气势磅礡。

日本传统建筑文化具有自身特点。

一是国土资源。

日本传统建筑最独特明显的特征在于选择“木头”做为原材料。

也正因为日本是一个树木资源丰富的国家,使得日本人对其有着很强烈的感受性,在其中找到了创造的灵感和力量,也逐渐形成了生态自然的观念。

二是气候环境与地质资源。

由于日本是岛国,受太平洋季风和洋流的影响气候变化十分复杂,也给日本带来了许多自然灾害。

也许正如此,日本建筑选择用木头作为原材料,或许是由于木头韧性强,抗震方面定有一定的可取之处。

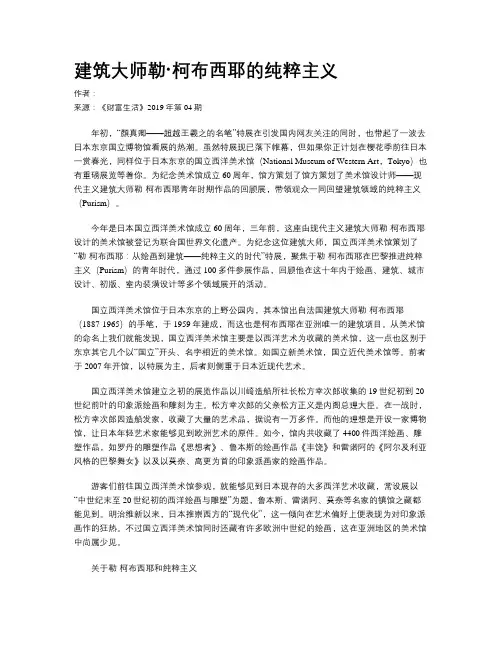

建筑大师勒·柯布西耶的纯粹主义作者:来源:《财富生活》2019年第04期年初,“顏真卿——超越王羲之的名笔”特展在引发国内网友关注的同时,也带起了一波去日本东京国立博物馆看展的热潮。

虽然特展现已落下帷幕,但如果你正计划在樱花季前往日本一赏春光,同样位于日本东京的国立西洋美术馆(National Museum of Western Art,Tokyo)也有重磅展览等着你。

为纪念美术馆成立60周年,馆方策划了馆方策划了美术馆设计师——现代主义建筑大师勒·柯布西耶青年时期作品的回顾展,带领观众一同回望建筑领域的纯粹主义(Purism)。

今年是日本国立西洋美术馆成立60周年,三年前,这座由现代主义建筑大师勒·柯布西耶设计的美术馆被登记为联合国世界文化遗产。

为纪念这位建筑大师,国立西洋美术馆策划了“勒·柯布西耶:从绘画到建筑——纯粹主义的时代”特展,聚焦于勒·柯布西耶在巴黎推进纯粹主义(Purism)的青年时代,通过100多件参展作品,回顾他在这十年内于绘画、建筑、城市设计、初版、室内装潢设计等多个领域展开的活动。

国立西洋美术馆位于日本东京的上野公园内,其本馆出自法国建筑大师勒·柯布西耶(1887-1965)的手笔,于1959年建成,而这也是柯布西耶在亚洲唯一的建筑项目。

从美术馆的命名上我们就能发现,国立西洋美术馆主要是以西洋艺术为收藏的美术馆,这一点也区别于东京其它几个以“国立”开头、名字相近的美术馆。

如国立新美术馆,国立近代美术馆等。

前者于2007年开馆,以特展为主,后者则侧重于日本近现代艺术。

国立西洋美术馆建立之初的展览作品以川崎造船所社长松方幸次郎收集的19世纪初到20世纪前叶的印象派绘画和雕刻为主。

松方幸次郎的父亲松方正义是内阁总理大臣。

在一战时,松方幸次郎因造船发家,收藏了大量的艺术品,据说有一万多件。

而他的理想是开设一家博物馆,让日本年轻艺术家能够见到欧洲艺术的原件。

伪满时期的长春建筑因而获得“城市山林”和“森林之都”的美称。

到1942年时,长春人均占有绿地2272平方米,超过华盛顿1倍,是日本大城市人均绿地面积的5倍,为世界大城市之冠。

干道网采用放射状、环状与方格状结合的多心形式,重要路口都设置了广场。

规划建设120公里的环城地铁和有轨电车道路,以及环城高速公路。

主要街道的照明和电讯线路采用地下管线。

给排水规划采用分流系统,强制推行厕所水洗化,利用伊通河的若干支流改造为人工湖,实行雨污分流制排水,利用人工湖修建临水公园带。

在长达14年的伪满洲国时期,日本侵略者及伪满洲国当局对长春进行了系统性的规划和建设,为现代长春城市奠定了骨架和基础。

但是规划带有强烈的侵略特征,为一线侵略军提供物质支持的铁路系统在城市规划中占首要地位,甚至城市的路网形态也带有日本国旗中太阳的形态。

新中国成立以后,对长春的城市定位做了调整,逐步实现“消费型城市”转变成“生产型城市”的功能转变。

由于特殊历史语境和空间规划布局,长春的古建筑遗存在时间上主要集中在伪满时期和建国初期两个时间维度;空间上主要集中在两条街区,人民大街——城市的主轴线,新民大街——城市的历史轴线。

其他较为集中的地区还有伪满皇宫街区、第一汽制造厂街区、南广场街区、中东铁路宽城子车站、长春电影制片厂街区等。

伪满时期的建筑和兴亚式建筑风格相近,也有学者直接将其归属为兴亚式建筑。

这种独特的建筑风格是日本侵略者为达到“日、朝、满、蒙、汉”“五族协和”目的,体现“新满洲、新国家、新形象”,掩盖其由日本制造的傀儡国家的实质,尽量避免采用欧美古典以及国际流行的建筑样式。

它借鉴中国传统的“大屋顶”建筑形式和日本传统建筑构件、细部作法,掺杂有欧洲折衷主义建筑特征与构图的一种杂糅的建筑样式。

伪满建筑,正面或立面呈现“日”字和“亚”字结构,顶部延续中国传统建筑风格大檐帽,立面给人以压迫感。

占据了当年长春伪满洲国政府办公建筑和纪念性建筑的主导地位。

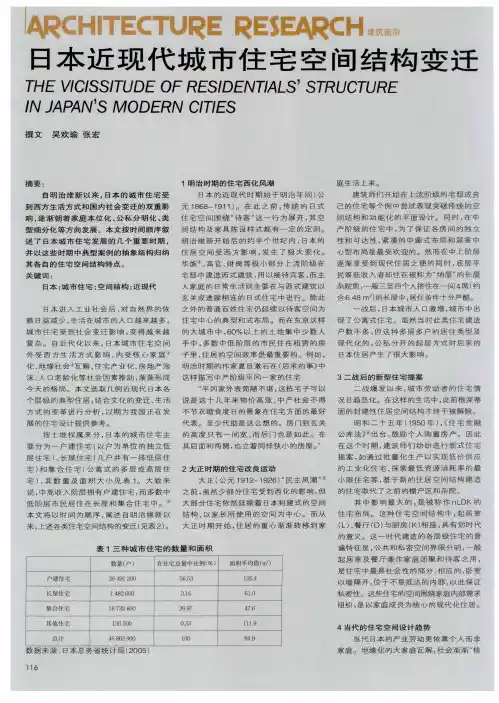

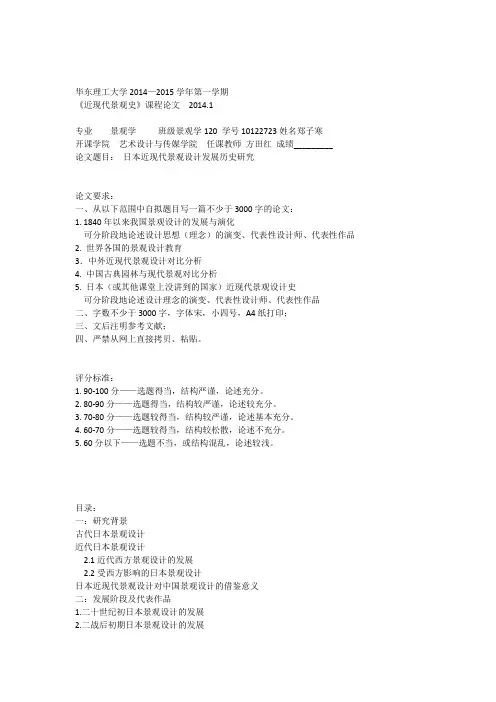

华东理工大学2014—2015学年第一学期《近现代景观史》课程论文2014.1专业景观学班级景观学120 学号10122723姓名郑子寒开课学院艺术设计与传媒学院任课教师方田红成绩_________论文题目:日本近现代景观设计发展历史研究论文要求:一、从以下范围中自拟题目写一篇不少于3000字的论文:1. 1840年以来我国景观设计的发展与演化可分阶段地论述设计思想(理念)的演变、代表性设计师、代表性作品2. 世界各国的景观设计教育3.中外近现代景观设计对比分析4. 中国古典园林与现代景观对比分析5. 日本(或其他课堂上没讲到的国家)近现代景观设计史可分阶段地论述设计理念的演变、代表性设计师、代表性作品二、字数不少于3000字,字体宋,小四号,A4纸打印;三、文后注明参考文献;四、严禁从网上直接拷贝、粘贴。

评分标准:1. 90-100分——选题得当,结构严谨,论述充分。

2. 80-90分——选题得当,结构较严谨,论述较充分。

3. 70-80分——选题较得当,结构较严谨,论述基本充分。

4. 60-70分——选题较得当,结构较松散,论述不充分。

5. 60分以下——选题不当,或结构混乱,论述较浅。

目录:一:研究背景古代日本景观设计近代日本景观设计2.1近代西方景观设计的发展2.2受西方影响的日本景观设计日本近现代景观设计对中国景观设计的借鉴意义二:发展阶段及代表作品1.二十世纪初日本景观设计的发展2.二战后初期日本景观设计的发展2.1发展背景2.2社会思潮2.3代表人物及作品2.3.1野口勇2.3.2罗伯特·穆拉色现代日本景观设计的发展3.1社会背景3.2理论发展3.3代表人物及作品3.3.1户田芳树3.3.2三谷徹三:启示及借鉴日本近现代景观设计史学生姓名:郑子寒指导老师:方田红摘要:作为与中国一衣带水的领邦,日本历史上曾以华为师,传统建筑与景观深受中国传统文化的影响,明治维新后,随着日本的开放,日本的景观设计发展也逐渐受西方影响而西化,发展至今,日本景观设计不仅吸取的西方景观设计的风格,也融入继承着自身传统文化,对正处于开放时代,接受着西方文化冲击的中国景观设计的发展有着重要的借鉴意义。

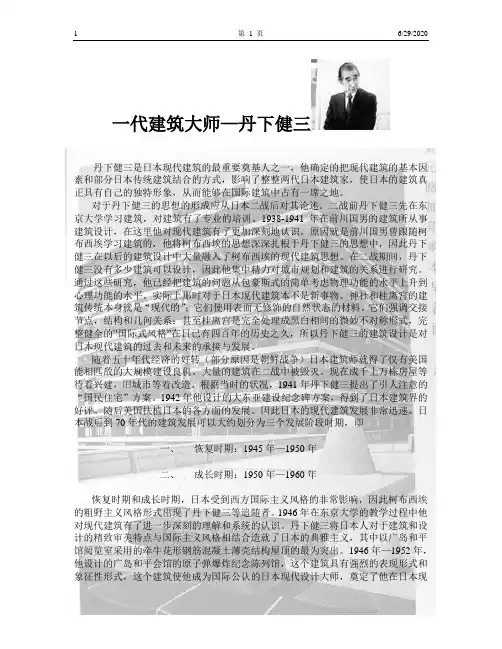

一代建筑大师—丹下健三丹下健三是日本现代建筑的最重要奠基人之一,他确定的把现代建筑的基本因素和部分日本传统建筑结合的方式,影响了整整两代日本建筑家,使日本的建筑真正具有自己的独特形象,从而能够在国际建筑中占有一席之地。

对于丹下健三的思想的形成应从日本二战后对其论述。

二战前丹下健三先在东京大学学习建筑,对建筑有了专业的培训。

1938-1941年在前川国男的建筑所从事建筑设计,在这里他对现代建筑有了更加深刻地认识。

原因就是前川国男曾跟随柯布西埃学习建筑的,他将柯布西埃的思想深深扎根于丹下健三的思想中,因此丹下健三在以后的建筑设计中大量融入了柯布西埃的现代建筑思想。

在二战期间,丹下健三没有多少建筑可以设计,因此他集中精力对城市规划和建筑的关系进行研究。

通过这些研究,他已经把建筑的问题从包豪斯式的简单考虑物理功能的水平上升到心理功能的水平。

实际上那时对于日本现代建筑本不是新事物。

神社和桂离宫的建筑传统本身就是“现代的”;它们使用表面无修饰的自然状态的材料。

它们强调交接节点,结构和几何关系;甚至桂离宫是完全处理成黑白相间的微妙不对称形式,完整健全的”国际式风格”在日已有四百年的历史之久,所以丹下健三的建筑设计是对日本现代建筑的过去和未来的承接与发展。

随着五十年代经济的好转(部分原因是朝鲜战争)日本建筑师就得了仅有美国能相匹敌的大规模建设良机。

大量的建筑在二战中被毁灭。

现在成千上万栋房屋等待着兴建,旧城市等着改造。

根据当时的状况,1941年丹下健三提出了引人注意的“国民住宅”方案。

1942年他设计的大东亚建设纪念碑方案,得到了日本建筑界的好评。

随后美国扶植日本的各方面的发展。

因此日本的现代建筑发展非常迅速。

日本战后到70年代的建筑发展可以大约划分为三个发展阶段时期,即一、恢复时期:1945年—1950年二、成长时期:1950年—1960年恢复时期和成长时期,日本受到西方国际主义风格的非常影响,因此柯布西埃的粗野主义风格形式出现了丹下健三等追随者。

外国近现代建筑史第一章18世纪下半叶~19世纪下半叶欧洲与美国的建筑18世纪下半叶~19世纪下半叶欧洲与美国的要紧建筑思潮:古典复兴、浪漫主义、折衷主义。

各种代表建筑及风格〔设计者〕:法国古典〔罗马〕复兴:巴黎万神庙〔〕、凯旋门〔〕。

英国古典〔罗马〕复兴〔不完全〕:英格兰银行。

英国古典〔希腊〕复兴〔重要地位〕:爱丁堡中学〔T.Hamilton〕、不列颠博物馆(SirRobertSmirke)。

德国古典〔希腊〕复兴:柏林勃兰登堡门〔〕、柏林宫廷剧院〔申克尔〕。

美国古典〔罗马〕复兴:美国国会大厦〔WillianThorntonand〕。

美国古典〔希腊〕复兴:宾夕法尼亚银行〔〕浪漫主义又称哥特复兴:英国国会大厦〔SirCharlesBarry〕哥特风格。

折衷主义也称集仿主义:巴黎歌剧院〔〕巴洛克和洛可可、巴黎圣心教堂〔PaulAbadie〕拜占庭和罗马风。

法国的古典复兴:1、净化建筑代表作:巴黎万神庙。

2、帝国风格特点:雄伟壮丽,内部具有东方和洛可可的装饰。

布赖顿英国皇家不墅:生铁构件。

伦敦“水晶宫〞展览馆〔1851,帕克斯顿〕巴黎埃菲尔铁塔〔1889,埃菲尔〕“田园都市〞由霍华德提出“工业都市〞由加尼埃提出“带形都市〞由索里亚提出第二章19世纪下半叶~20世纪初对新建筑的探求工艺美术运动:主张在设计上回溯到中世纪传统,恢复手工艺行会传统,主张设计的老实真挚。

新艺术运动:“工艺美术〞运动比立重视中世纪的哥特风格,把哥特风格作为一个重要的参考与借鉴来源。

“新艺术〞运动那么放弃任何一种传统装饰风格,完全走向自然风格,强调自然中不存在的直线,强调自然中没有完全的平面,在装饰上突出表现曲曲折折曲曲折折折折线,有机形态装饰构思全然来源于自然。

红屋〔1859~1860,韦布〕新艺术运动代表人物:德国:奥尔布里希,贝伦斯。

英国:迈金托什。

西班牙:高迪〔米拉公寓,圣加徒教堂〕。

“装饰即罪恶〞——阿道夫·洛斯斯坦纳住宅〔1910年维也纳,洛斯〕赫尔辛基火车站〔1906~1916,老沙里宁〕美国的芝加哥学派的重要奉献:高层金属框架结构和箱形根底。

浅析柯布西耶对日本近现代建筑师的影响作者:王健李玉鹏张晶玉来源:《中国科技纵横》2018年第14期摘要:作为二十世纪最著名的建筑设计大师,柯布西耶提出反对单纯的装饰,他更看重的是建筑本身功能与形式的相互结合,近而建立新的机械美学。

在当时,预制和装配等方法是可以快速大量建成大规模建筑的主要方法,对日本建筑产生了深远的影响。

本文通过柯布西耶对日本建筑师丹下健三等的设计理念和设计案例进行分析、归纳、总结,来更好的探索研究勒·柯布西耶对日本建筑设计师带来的影响。

关键词:勒·柯布西耶;现代设计;丹下健三;建筑设计理念中图分类号:TU-093 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)14-0229-02近百年来,日本建筑师逐渐把现代建筑发展的焦点集中到了柯布西耶,不断对柯布西耶的建筑理念和设计作品进行研究分析。

在日本,像丹下健三、安藤忠雄、妹岛和世等这些著名的建筑设计师,他们的成长发展都受到柯布西耶的影响。

1 柯布西耶的建筑设计理念1.1 柯布西耶简介勒·柯布西耶(LeCorbusier):他的設计理念大致分为两个阶段,前一阶段以萨伏伊别墅——一个完美的功能美学作品为代表,表达了一种秩序之美。

后一阶段以朗香教堂为代表,是柯布西耶里程碑式的作品。

1.2 柯布西耶主要的建筑设计理念1.2.1 建筑学新观点新建筑的五个特点:房屋底层采用独立立柱、屋顶花园、自由平面、横向长窗和自由立面。

以萨伏伊别墅为典型,结合阳光空气绿地三要素,有力的冲击了传统的学院派建筑。

柯布提出的板柱承重体系、标准化构件,完全不同于传统的承重墙结构,并逐渐被人们所认识和接受。

1.2.2 强调机械美成为机械美学的奠基人,他认为:“住宅是供人居住的机器,书是供人们阅读的机器。

”把数学计算和几何学作为出发点,运用到设计中,使表达的作品更具有高的理性和几何性,加深了对现代建筑风格的影响。

2 柯布西耶对日本的建筑家的影响在柯布西耶的萨伏伊别墅还没建成,还不能被称为建筑巨匠的时候,日本建筑师已经对他抱有狂热的兴趣,其一是柯布西耶作品的有很好的艺术水准,并积极地宣传自己的建筑主张,引起不少人的注意,更重要的是柯布西耶彻底提倡合理主义并且一次为原则进行不断实践,欧洲建筑界以合理主义为基础产生了新的建筑样式,把合理当成最重要的主题,日本建筑师也认识到了这一点。

1、1920年,勒柯布西耶创办杂志《新精神》。

1923年出版《走向新建筑》,为现代建筑运动提供了一系列理论依据,表明新建筑运动的高潮——现代建筑运动的到来。

城市集中主义者,拟建巴黎市中心区。

第一个几乎全部以预制混凝土外墙板覆面的大型建筑物(主体结构为现浇混凝土)是勒柯布西耶的马赛公寓。

其尺寸系统是根据“模数理论制定的。

2、法古斯工厂是格罗皮乌斯早期重要成就也是第一次世界大战前最先进的一座工业建筑。

德国通用电气公司透平机车间是一个里程碑,被西方成为第一做真正的“现代建筑”。

3、格罗皮乌斯从美国的建造方法中得到启发,提出了改进住宅建设的建议。

远在1910年,就设想用预制构件解决经济住宅问题,这是对建筑工业化最早的探索。

4、包豪斯前身魏玛公立建筑学院。

5、1926年,密斯设计了德国共产党领袖李卜克内西和卢森堡的纪念碑,采用立体主义的构图手法。

1926年,担任德意志制造联盟的副主席,1927年在斯图加特魏森霍夫区住宅展览会规划主持。

30年后,巴特宁设计主持了国际住宅展览会。

6、阿尔托无疑是现在建筑最杰出与最伟大的建筑师之一,他的作品兼有欧洲现代派的理性和美国有机建筑的诗意,更有他独有的抒情,即对使用者在人情上的诚挚考虑。

普兰顿曾把他的作品称为是异质共存的建筑。

也有人把他称为是两次世界大战之间与第二次世界大战之后现代建筑的联系人。

7、巴西利亚的规划方案——科斯塔;城市中心的三权广场与总统府为尼迈耶。

巴西教育卫生部大厦——勒柯布西耶、尼迈耶。

8、前川国男的10层晴海公寓为日本住宅公团主板的东京港湾工业区住宅建设的著名实例。

丹下建三设计的广岛和平中心纪念馆与纪念券门。

前川国男设计的京都文化会馆与东京文化纪念会馆。

林昌二设计的皇居旁大楼被认为是具有“战后日本现代建筑最高水平的建筑”。

9、战后城市重建,华沙模式——恢复以前的原样进行重建;鹿特丹模式,另起炉灶进行重建。

保护历史性城镇——威尼斯宪章。

10、最早的幕墙的实例是联合国大厦的秘书处大楼,被认为是大面积玻璃幕墙的代表作的是利华大厦。

日本建筑有什么风格和特点日本现代建筑的特点是:·外表简洁,装饰少,尤其是清水混凝土的使用广泛;·喜欢体块模块化,简单的几何形体做体块·给人种静,干净,雅的感觉古代建筑:学习跟中国古建,但风格自成一派·不像中国的很多大红大绿,色彩鲜艳,日本建筑色彩素雅朴素的多,给人纤细秀雅感,中国的是气势宏大壮丽·融合了佛教的悲情怀,衍生出枯山水庭院,肃穆甚至缺乏高昂热情的风格。

突出了静谧秀丽含蓄至极的东方特色日本的哪些城市可以作为日本古代建筑风格的代表?奈良县是日本历史文化遗产的宝库,县政府所在地的奈良市是日本著名的历史城市和国际观光城市。

从6世纪开始这里就是日本佛教文化的中心,也是日本的古都。

奈良市和中国古都“长安”关系密切,奈良市的唐招提寺是日本的佛教律宗的总寺院,是由中国唐代鉴真和尚亲手兴建的,保留着中国唐代的建筑风格,现在被确定为日本国宝和世界文化遗产。

奈良市约位于日本中部,奈良县北部。

奈良市西部为京都、大阪、神户地区的住宅城。

在东部保存平城京时期的许多文化遗产。

周边有京、阪、奈学术研究都市。

另外在中国西晋太康10年(289年),东汉最后一个皇帝汉献帝的玄孙-刘阿知率其家族东渡,前往日本避难。

当时刘阿知率领他的儿子刘都贺,舅舅赵兴德和族人刘国鼎、刘涛子、刘鹤明、刘信子等男女共2,040人,离开中国本土,飘洋过海,几经艰难,于日本应神天皇29年(另一说为20年)9月5日来到日本。

阿知王到达日本后,被日本天皇赐号东汉使主,奉命定居于大和国高市郡桧前村。

因此在今天日本的奈良县桧前村和冈山县仓敷市妙见山顶,现在都有阿知宫,就是刘氏后裔祭祀阿知王的地方。

中国、日本古代王室建筑风格的差异中国的古建筑风格:⒈建筑上的木构架结构体系。

与西方古建筑的砖石结构体系相比,中国古建筑的最大特点就是建筑上采用木结构体系。

用木料做成房屋的构架,以柱、梁、檩为主要构件,各构件之间由榫卯联接,富有韧性,因此抗震能力强,这是木结构建筑的优点之一。

日本现代建筑09中美服设(1)班赵瀛 Z09401123目录一、日本现代建筑出现前的历史状况二、表现派与后期表现派三、、日本的初期现代主义四、走向盛期现代主义(1945~1964)五、晚期现代主义(1964~1970)六、反现代主义时期(1970~1980)七、后现代主义时代的日本建筑(1980年至今)一.日本现代建筑出现前的历史状况日本与异质的西方文化正式接触发生在1868年明治维新以后,日本从此开始了它的现代化,它脱离了以前所属的中国文化圈,投身于西方文化圈,开始了西方文化的过程,也开始了日本的产业革命。

今天日本建筑所取得的成果,应该归功于这一百三十多年来所进行的现代化努力。

这个现代化的真实内容就是向西方建筑学习。

从根本上说,是向西方学习的思想推动了日本近现代建筑潮流的发展。

1886年工部大学校与东京大学合并,成为东京帝国大学工学部,开始了日本人执掌教鞭的建筑教育。

同年,日本造家学会成立,正式开始了日本建筑师独立的建筑活动。

日本第一代建筑师诞生。

二、表现派与后期表现派日本现代设计始于第二代之后登场的建筑师们,他们从建筑探求的内心深处开始求新,其先驱人物是后藤庆二(Keiji Goto,1883~1919)。

他们从对新时代的预感出发,从“自我觉醒”开始,抛开历史主义,面向宇宙和自然。

因此,首先引起他们共鸣的是以德国为中心、扩展到荷兰和比利时的表现派。

1914~1915年,是日本现代设计的元年。

先是在德国留学,因感受到新动向而归国的本野精吾(1882~1944),在1914年完成了首件作品西阵织物馆,接着是后藤庆的丰多摩监狱(1915)。

表现派作品:山田守(Mamoru Yamada,1894~1966)东京中央电信局日本表现派的活动到1928~1929年一下子衰落下来。

这时,一群新的表现派作品又开始登场,它们不同于以往,而是背离时代的先端,但受现代设计影响的痕迹是非常明显的。

由于他们自认为是在创作落后于现代设计先端的作品,因此与盛期表现派不同,被称为后期表现派.代表人物是村野藤吾(TogoMurano,1891~1984)。

浅析日本玄关文化的演变日本玄关是日本传统的建筑文化中的重要组成部分,它承载着日本人对于家居生活的精致追求和对于礼仪规范的尊重。

随着时代的变迁和社会文化的演变,日本玄关文化也经历了一系列的变化和发展。

本文将从历史、文化、建筑等多个角度来浅析日本玄关文化的演变。

我们来看看日本玄关的历史渊源。

日本的玄关源自古代中国的建筑风格,传入日本后逐渐融合了当地的文化元素,形成了独特的日本式玄关。

在古代日本,玄关被赋予了非常重要的象征意义,它代表着家庭的尊严和秩序。

在这一时期,玄关通常被设计成朴素而典雅的样式,以彰显家庭的稳重和内敛。

随着社会的不断发展,日本玄关文化也在不断演变。

在日本中世纪时期,随着禅宗文化的兴起,玄关的设计风格也逐渐展现出了禅意的特点,简约而典雅的风格成为了主流。

从建筑结构、装饰元素到色彩搭配,都体现出了禅宗文化的影响。

在这一时期,玄关不仅被视为家庭的门面和象征,更被赋予了宗教性的意义,成为了人们沟通自然与人文的重要载体。

进入近现代以后,随着日本社会的快速现代化,玄关文化也经历了一次重大的变革。

在这一时期,玄关的设计更加强调实用性和实用性,追求简约、明快的风格。

与古代相比,现代的日本玄关更加注重舒适性和实用性,内外空间的对比也更加鲜明。

值得一提的是,日本玄关文化受到了西方文化的一定影响。

在19世纪末20世纪初的明治维新时期,日本政府大力推行西化政策,引进了大量的西方建筑理念和技术,这些西方元素也在一定程度上影响了日本玄关的设计风格。

在这一时期,玄关的设计更加注重实用性和舒适性,装饰元素也更加多样化和个性化。

日本玄关文化的演变是一个历史的长河,它不断吸收外来文化的精华,同时又不断融合当地的传统文化元素,最终形成了独具一格的日本玄关文化。

无论是古代的朴素典雅、中世纪的禅意风格,还是现代的实用舒适,日本玄关文化都体现了日本人对于生活细节的精致追求和对于传统文化的尊重和传承。

除了历史文化的因素外,日本玄关文化的演变还和建筑、布局等因素有着密切的关系。

原日本驻郑州领事馆旧址建筑风格研究作者:马希辉来源:《文物鉴定与鉴赏》2020年第15期摘要:坐落在郑州市东三马路80号院的原日本驻郑州领事馆,是近代郑州城市发展建设过程中一个极具代表性的建筑符号。

该馆是日本帝国主义在抗日战争爆发前期,在我国中部地区建立的唯一一座领事馆,作为郑州近代史的重要承载物,2001年6月,河南省文物局正式下文将该领事馆公布为省级文物保护单位,并交由郑州二七纪念馆进行开发和保护。

原日本驻郑州领事馆是目前郑州地区保存较为完好的近代建筑物之一,其自身所具备的建筑风格彰显了那个时代的文化理念,代表了一个时期中外文化的交融,因此,研究该馆的建筑风格、特色具有十分重要的历史和文化价值。

关键词:郑州;日本领事馆;建筑风格20世纪初,地处中原腹地的郑州迎来了新的历史机遇—新中国修建的京汉铁路与陇海铁路在此交汇,自此奠定了郑州在我国内陆地区交通枢纽的重要地位。

交通便利性的大幅提升极大促进了内地与沿海地区的商品贸易,与此同时,其优越的地理位置也引起力图开始全面侵华计划的日本人的关注。

1931年初,日本人便借保护日商的名义,在如今的郑州管城区东三马路80号院开设领事馆,该领事馆也是日本在我国设立的最后一个领事馆。

该馆在1931年3月正式开馆,短短6个月后,日本帝国主义发动了“九一八”事变,随后,郑州和全国其他地区一样,社会各界掀起了强烈的抗日热潮,领事馆随即撤离。

1935年,日本加紧了对华北五省的侵略步伐,国民政府不断妥协,在此背景下郑州日本领事馆于1936年初再次开馆,“七七”事变后正式闭馆。

领事馆闭馆后,旧址几度被作他用,2006年被批准成为省级文物保护单位后,作为历史见证的郑州日本领事馆旧址成为人们了解抗日战争前后郑州、河南乃至于中日关系等方面历史的重要场所,成为进行爱国主义、革命传统教育和文化交流的场所。

原日本驻郑州领事馆曾多次易主,先后被作为住宅、饭店、旅社、招待所使用,移交前的最后房屋产权归郑州市房管局所有。

《日本近现代建筑》

课程大纲

课程名称:日本近现代建筑(36学时,0学分)

一、课程性质、目的与任务:

本课程比较全面系统地介绍日本自19世纪中叶以来的建筑发展过程,强化社会背景下对建筑发展的多方面演变过程分析,包括重要建筑事件、技术的发展过程、个人作用的历史价值等,意图展示一个经过整理的,比较完整的历史发展脉络和当代状态。

对于近代部分,将中日发展过程进行比较,探讨日本近代建筑发展过程中的启示(对于中国建筑发展的现状);对于当代部分,将日本DESIGN 纳入西方建筑界的背景分析其重要人物、重要作品和重要思想流派的内在原因。

二、课程基本要求:

课程教学在现代建筑部分注重案例分析的教学方式,选择部分学生按小组进行比较深入的案例分析,并在课堂正式发言,要求TEAMWORK和中间过程与教师讨论一至两次,强调发表内容的形成过程。

要求适当阅读推荐参考资料,要求提交的课程论文在中间过程与任课教师有至少一次研究思路沟通,确保课程论文的深度。

三、课程教学基本内容:

带*为机动的内容

四、实验或课程设计的内容:

五、与各课程的关系:

六、学时分配:

七、教材与主要参考书:

1.沙永杰,“西化”的历程——中日近代建筑发展过程比较研究,上海科学技术出版

社,2001(本书用作近代部分的代用教材,现代部分尚无正式出版物可用作教材)

主要参考书(序号,编著者姓名,教材名称,出版社,版次,出版日期)1.童寯,日本近现代建筑,中国建筑工业出版社,1983

2.吴耀东,日本现代建筑,天津科技出版社,1997

3.武云霞,日本建筑之道——民族性与时代性共生,黑龙江美术出版社,1997 4.[日]山口广,近代建筑史(建筑学大系5),彰国社,1992

5.[日]村松贞次郎,日本近代建筑の历史,放送出版会,1977

6.相关重要杂志:《新建筑》(日本),《GA Japan》。