简述连锁推理悖论的产生与发展

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:4

对于悖论存在及其意义的探究摘要:悖论的存在已有数千年历史,悖论到底如何定义的?是为什么会存在的?历史上人们又是怎么对待悖论的?悖论能够怎样被解决?悖论的存在又有什么意义?这一切问题都需要我们深入思考研究。

关键词:悖论;逻辑哲学;存在;本体论;形而上学一、什么是悖论?在人类思想史上,已经提出了各种各样的谜题与悖论,它们对人类理智构成了严重的挑战,许多大家、巨擘以及无名氏前仆后继地对其进行了艰辛的探索。

从古希腊、中国先秦时期到现代数学、逻辑学等众多学科中,已经发现了各种各样的悖论或怪论,悖论已经成为数学、逻辑学、哲学、语言学、计算机科学、思维科学等多学科专家共同探讨的课题,谈论“悖论”几乎成为时髦。

那么,到底什么是悖论呢?悖论,亦称为吊诡或诡局,是指一种导致矛盾的命题。

通常从逻辑上无法判断正确或错误称为悖论,似非而是称为佯谬;有时候违背直觉的正确论断也称为悖论。

悖论的英文paradox一词,来自希腊语paradoxos,意思是“未预料到的”,“奇怪的”。

如果承认它是真的,经过一系列正确的推理,却又得出它是假的;如果承认它是假的,经过一系列正确的推理,却又得出它是真的。

二、悖论与逻辑哲学说谎者悖论被认为是世界上最早的悖论,由公元前六世纪的哲学家克利特人艾皮米尼地斯提出:“所有克利特人都说谎,他们中间的一个诗人这么说。

”这个悖论最简单的表述形式是:“我在说谎”。

如果他在说谎,那么“我在说谎”就是一个谎,因此他说的是实话;但是如果这是实话,他又在说谎。

矛盾不可避免。

这类悖论的一个标准形式是:如果事件A 发生,则推导出非A,非A发生则推导出A,这是一个自相矛盾的无限逻辑循环。

悖论的存在显然是因为某些命题正在逻辑上存在不合理性从而引起了众多学者的探究。

虽然逻辑不能等同于逻辑哲学,但是逻辑哲学基本上是和逻辑同时产生的,任何逻辑学家都在无形中进行着对逻辑哲学的研究。

尤其是对于数学这样的极其讲究严密的逻辑性的研究领域,逻辑哲学的研究根本无法避免。

悖论—搜狗百科悖论与解悖悖论是表面上同一命题或推理中隐含着两个对立的结论,而这两个结论都能自圆其说。

悖论的抽象公式就是:如果事件A 发生,则推导出非A,非A发生则推导出A。

悖论是命题或推理中隐含的思维的不同层次、意义(内容)和表达方式(形式)、主观和客观、主体和客体、事实和价值的混淆,是思维内容与思维形式、思维主体与思维客体、思维层次与思维对象的不对称,是思维结构、逻辑结构的不对称。

悖论根源于知性认识、知性逻辑(传统逻辑)、矛盾逻辑的局限性。

产生悖论的根本原因是把传统逻辑形式化、把传统逻辑普适性绝对化。

所有悖论都是因形式逻辑思维方式产生,形式逻辑思维方式发现不了、解释不了、解决不了的逻辑错误。

所谓解悖,就是运用对称逻辑思维方式发现、纠正悖论中的逻辑错误。

[1][2][3][4][5][6][7]用对称逻辑解“说谎者悖论”用对称逻辑解“说谎者悖论”“说谎者悖论”即“我在说谎”这句话中所蕴含的悖论。

这个悖论表面上由“我在说谎”和“我说实话”这两个对立的“命题”组成,实际上这两个“命题”并不等价——前一个命题包含思维内容,后一个“命题”只是前一个命题的语言表达式,因此后一个“命题”不是严格意义上的命题。

长期以来人们之所以把其看成悖论,是由于把两个“命题”看成等价,即都是思维内容和语言表达式统一的命题。

只要把思维的两大层次:命题的思维内容和命题的语言表达式区别开来,“我在说谎”这个悖论即可化解。

[7]西元前6世纪,克利特哲学家埃庇米尼得斯(Epimenides)说了一句很有名的话:“所有克利特人都说谎。

”这句话有名是因为它是一个经典悖论,即“说谎者悖论”。

因为如果艾皮米尼地斯所言为真,那么克利特人就全都是说谎者,身为克利特人之一的埃庇米尼得斯自然也不例外,于是他所说的这句话应为谎言,但这跟先前假设此言为真相矛盾;又假设此言为假,那么也就是说所有克利特人都不说谎,自己也是克利特人的艾皮米尼地斯就不是在说谎,就是说这句话是真的,但如果这句话是真的,又会产生矛盾。

1.悖论的生成机制和解释是什么?

答:悖论指在逻辑上可以推导出互相矛盾之结论,但表面上又能自圆其说的命题或理论体系。

悖论的出现往往是因为人们对某些概念的理解认识不够深刻正确。

悖论的成因极为复杂且深刻,但深入研究有助于数学、逻辑学、语义学、形而上学等等理论学科的发展,因此具有重要意义。

其中最经典的悖论包括罗素悖论、说谎者悖论、康托尔悖论等等。

悖论,亦称为吊诡、诡局或佯谬,是指一种导致矛盾的命题。

在逻辑学上指可以同时推导或证明出两个互相矛盾的命题的理论体系或命题。

哥德尔关于一阶逻辑完全性定理与不完全性定理的本身就是悖论,已经暴露出逻辑导致发生的问题。

哥德尔不完全性定理是缺乏评判,以决定的主导方面为衡量标准,或衡量标准过多而引起的悖论。

所谓的标准也是一种规定。

悖论这个词的意义比较丰富,它包括一切与人的直觉和日常经验相矛盾的数学结论,那些结论会使我们惊异无比。

悖论是自相矛盾的命题。

连锁遗传定律连锁遗传定律是指在同一染色体上的基因遗传方式。

这些基因位于同一染色体上,它们的遗传方式与常规的孟德尔遗传规律不同。

下面将从以下几个方面详细介绍连锁遗传定律。

一、连锁假说的提出连锁假说最早是由美国生物学家托马斯·摩根在1910年左右提出的。

他通过对果蝇(Drosophila melanogaster)进行实验,发现了某些特定性状(如眼睛颜色和翅膀形态等)之间存在联系,这表明它们位于同一染色体上。

这一发现为后来的连锁遗传理论奠定了基础。

二、连锁基因在同一染色体上的基因会共同遗传给子代,这些基因被称为连锁基因。

由于它们位于同一个染色体上,所以它们之间具有相对稳定的距离关系,即越靠近的两个基因越容易被联合遗传。

三、连锁分离如果两个连锁基因之间发生了重组,则它们就会被分离,并且以不同的方式遗传给子代。

这种现象被称为连锁分离。

连锁分离的概率与两个基因之间的距离成反比,即两个基因之间的距离越远,发生重组的概率就越大。

四、连锁图为了更好地理解连锁基因之间的关系,科学家们通常会绘制一张连锁图。

这张图可以清晰地展示出每个基因在染色体上的位置以及它们之间的距离关系。

通过连锁图,人们可以预测不同基因之间可能发生的重组情况,并且可以更好地理解染色体上基因遗传方式。

五、连锁遗传定律根据以上内容,我们可以总结出连锁遗传定律:1. 在同一染色体上的基因会共同遗传给子代。

2. 由于它们位于同一个染色体上,所以它们之间具有相对稳定的距离关系。

3. 如果两个连锁基因之间发生了重组,则它们就会被分离,并且以不同的方式遗传给子代。

4. 连锁分离的概率与两个基因之间的距离成反比。

5. 通过连锁图,人们可以预测不同基因之间可能发生的重组情况,并且可以更好地理解染色体上基因遗传方式。

六、连锁遗传在人类疾病中的应用连锁遗传定律不仅对基础科学有着重要意义,还被广泛应用于人类疾病的研究。

由于许多遗传性疾病都与染色体上特定基因的突变有关,因此通过分析这些基因在家族中的连锁关系,可以更好地了解这些疾病的遗传方式和机制。

大学研究生学位课程论文论文题目:简述连锁推理悖论的产生与发展简述连锁推理悖论的产生与发展内容摘要:连锁推理悖论(Sorites Paradox)的提出最早可以追溯到古希腊哲学家欧布里德(Eubulides)所提出的“堆悖论”(Paradox of the Heap)和“秃头悖论”(Paradox of the Bald Man)。

虽然这两个问题所涉及的内容不同,但是具有相同的性质,都属于“连锁推理悖论”(Sorites Paradox)的范畴。

本文将从从逻辑学的角度简述连锁推理悖论的产生及其发展。

关键词:连锁推理悖论、模糊性悖论(paradox)是逻辑学的一个分支,同时也是数学哲学中极难而又极重要的问题。

悖论的意思是说如果一个命题是真的,我们能根据命题中的条件推得这个命题的否命题也为真;反之,如果以这个命题的否命题为前提,我们也能推得这个命题为真。

如果一切数学定理都符合逻辑,这就需要数学具有可靠性,而悖论的发现则使得数学的可靠性得到了质疑。

悖论也分为许多类型,按照不同的方法和角度,可以有不同的分类方式,一般将其分为集合论悖论和语义悖论。

当然也有的哲学家不同意将悖论进行区分,比如罗素就认为,所有的悖论都是出于同一谬误,即违背“恶性循环原则”①。

而连锁推理悖论更是一个时间跨度很大的问题,从古希腊一直到当代,以致产生了后来的模糊性问题,以下本文就对这一问题展开叙述。

一、连锁推理悖论的产生古希腊麦加拉学派的欧布里德(Eublides)最早提出了“连锁推理悖论”(Sorites Paradox)。

此说以多种形式流传下来,其中最常见的两种是“麦粒堆问题”(Paradox of the Heap)和“秃头问题”(Paradox of the Bald Man)。

所谓“麦粒堆问题”是指,究竟多少粒麦粒才能称为堆?一粒麦子当然不能成堆,加一粒也不行,再加一粒也还是不行,依次类推,加上无穷多粒的麦子也还是不能成堆。

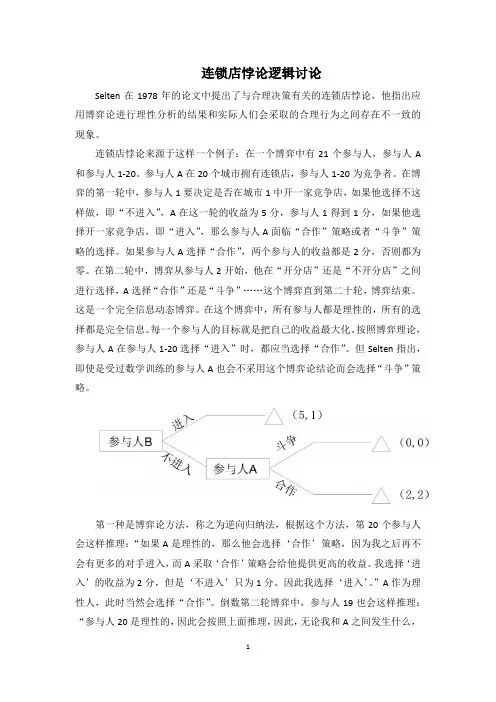

连锁店悖论逻辑讨论Selten在1978年的论文中提出了与合理决策有关的连锁店悖论,他指出应用博弈论进行理性分析的结果和实际人们会采取的合理行为之间存在不一致的现象。

连锁店悖论来源于这样一个例子:在一个博弈中有21个参与人,参与人A 和参与人1-20。

参与人A在20个城市拥有连锁店,参与人1-20为竞争者。

在博弈的第一轮中,参与人1要决定是否在城市1中开一家竞争店,如果他选择不这样做,即“不进入”,A在这一轮的收益为5分,参与人1得到1分,如果他选择开一家竞争店,即“进入”,那么参与人A面临“合作”策略或者“斗争”策略的选择。

如果参与人A选择“合作”,两个参与人的收益都是2分,否则都为零。

在第二轮中,博弈从参与人2开始,他在“开分店”还是“不开分店”之间进行选择,A选择“合作”还是“斗争”……这个博弈直到第二十轮,博弈结束。

这是一个完全信息动态博弈。

在这个博弈中,所有参与人都是理性的,所有的选择都是完全信息。

每一个参与人的目标就是把自己的收益最大化。

按照博弈理论,参与人A在参与人1-20选择“进入”时,都应当选择“合作”。

但Selten指出,即使是受过数学训练的参与人A也会不采用这个博弈论结论而会选择“斗争”策略。

第一种是博弈论方法,称之为逆向归纳法,根据这个方法,第20个参与人会这样推理:“如果A是理性的,那么他会选择‘合作’策略,因为我之后再不会有更多的对手进入,而A采取‘合作’策略会给他提供更高的收益。

我选择‘进入’的收益为2分,但是‘不进入’只为1分。

因此我选择‘进入’。

”A作为理性人,此时当然会选择“合作”。

倒数第二轮博弈中,参与人19也会这样推理:“参与人20是理性的,因此会按照上面推理,因此,无论我和A之间发生什么,都不会对参与人20的行为产生影响,所以我应当选择‘进入’。

”因为A作为一个理性人,知道参与人20怎样行为,所以会采用“合作”策略。

接下来的参与人也会照此推理。

因而在每轮博弈中A都会选择“合作”。

逻辑学十大悖论在逻辑学范畴内,悖论一直占据着极其重要的位置,因为它可以帮助我们检验推理的正确性,以及探究哲学的根本答案。

因此,在逻辑学史上,学者们发现了许多令人难以置信的悖论,它们在某种程度上挑战了我们对逻辑性思维的看法。

在此,本文将会探讨一些最著名的逻辑学悖论,这些悖论在逻辑学范畴内备受关注,而且一直是学者们探究古今哲学深意的主要视角。

首先,我们来看外延(Extension)悖论。

这是一个概念悖论,它指出某些集合可以不具体化,比如说一个集合的元素总是多余它的元素。

这种悖论又名为诉讼者悖论,由麦克泰尔(Russell)发现于1903年。

它的核心思想是指出,集合的含义和元素数量有冲突的可能性。

其次,格里菲斯(Girard)的一直悖论是另一个重要的悖论,它指出几个条件下的推理可以改变形式,而不会改变它所描述的实质性内容。

这意味着无论怎样改变推理的语言形式,推理所提供的结论都是不变的。

第三,斯特劳布(Strawson)的周转悖论是一类极其复杂的悖论,它指出在某种程度上,它通过假设一个推理中的术语是一致的,拒绝了一种单一的推理语言。

这种悖论最早由斯特劳布(Strawson)于1951年提出。

第四,里根(Regan)的拉马克(Lacombe)悖论指出,一个集合中的元素可以拥有不同的特点,而不会影响它们所具有的总和,也就是说,即使集合中的元素是有正有负,集合的总和也可以保持不变。

这种悖论被认为是很难理解的,原因是它有许多表面的不符合常理的地方。

第五,威恩(Wien)的卡尔斯鲁厄(Kreisel)悖论指出,存在一种可以解决拉马克(Lacombe)悖论的情况,即将一类特殊的元素单独拆分出来,使它们在不影响集合总数的情况下能够被独立计算。

接下来,我们来看杨(Yang)的定义悖论。

它指出,一个术语的定义可能会模糊不清,这就会引出一个有关一个特定术语有多种解释的问题,从而导致了更深层次的悖论。

第七,索恩(Thorn)的解释悖论指出,当某一术语的含义模糊不清时,解释它的方法会引出不同的推理路径,而这些路径又具有有冲突的结果,使得推理变得混淆无比。

悖论(paradox)早八一郑博中同学们大家好!由于上次本逗比发表的《有趣的命题》刊登后本人应大Q老师好召再次着笔自己最喜欢的逻辑类半学术性文章,希望大家喜欢。

今天在这里我要讲的是悖论。

相信对悖论(paradox)这个东西大家并不陌生,但科普一下更深层的介绍还是用必要的。

首先,当然是度娘环节。

悖论指在逻辑上可以推导出互相矛盾之结论,但表面上又能自圆其说的命题或理论体系。

悖论的出现往往是因为人们对某些概念的理解认识不够深刻正确。

悖论的成因极为复杂且深刻,但深入研究有助于数学、逻辑学、语义学、形而上学等等理论学科的发展,因此具有重要意义。

当然,这都是废话,下面我来说一下悖论是什么。

悖论,亦称为吊诡、诡局或佯谬,是指一种导致矛盾的命题。

在逻辑学上指可以同时推导或证明出两个互相矛盾的命题的理论体系或命题。

英文paradox原意为多想一想。

这个词的引申义比较丰富,就不要管它了。

之所以悖论如此著名,是因为在逻辑学缜密的规则下,悖论往往可以推知意想不到的结果。

首先,悖论分为三种主要形式:1.一种论断看起来好像肯定错了,但实际上却是对的(佯谬)。

2.一种论断看起来好像肯定是对的,但实际上却错了(似是而非的理论)。

3.一系列推理看起来好像无法打破,可是却导致逻辑上自相矛盾。

这次看似很抽象,但我举一个臭名昭著的例子大家就知道了。

我要举的便是导致第三次数学危机的罗素悖论。

罗素悖论:设性质P(x)表示“x不属于x”,现假设由性质P确定了一个类A——也就是说“A={x|x不属于x}”。

那么问题是:A属于A是否成立?首先,若A属于A,则A是A的元素,那么A具有性质P,由性质P 知A不属于A;其次,若A不属于A,也就是说A具有性质P,而A是由所有具有性质P的类组成的,所以A属于A。

当然这是抽象的集合描述,我来举一个通俗易懂的例子。

假设早八一班有一位吴某。

他喜欢摸别人的头。

有一天在班里说:“同学们,你们谁的头痒痒本人可以随时帮你摸舒服,我为一切头痒却不挠者提供服务,且只给他们提供服务。

悖论产生的原因和解决方案悖论是指在一种推理中出现了自相矛盾的情况,常常是逻辑上或者是语义上的矛盾。

悖论产生的原因可以归结为逻辑与语义的复杂性,人类思维的局限性以及人类语言的限制等。

而解决悖论的方案则需要综合运用逻辑学、语义学以及认知科学等多个学科的方法。

首先,悖论产生的原因之一是逻辑与语义的复杂性。

逻辑与语义是理解和推理的基础,但是它们在一些情况下可能变得异常复杂,超出了人类思维能力的限制。

例如,哥德尔不完备定理指出,在一个足够强大的形式系统中,总会存在无法通过推理证明的命题。

这种复杂性导致了一些悖论的出现,如“这句话是假的”这个著名的说谎悖论。

解决这类悖论的方案之一是采用更为复杂的逻辑体系,如模态逻辑或非典型逻辑。

这些逻辑体系能够处理更为复杂的逻辑与语义情境,从而有效地解决悖论问题。

其次,悖论产生的原因还包括人类思维的局限性。

人类的认知能力存在一定的限度,我们有时候会在复杂的思维过程中犯错或忽略一些重要的信息。

例如,英国哲学家伯特兰·罗素提出的罗素悖论,即“一个集合不能包含自身”这一悖论,可以追溯到人类思维对集合这一概念的理解出现了错误。

为了解决这类由于人类思维局限性而产生的悖论,我们可以借助于计算机等工具,利用计算机的高速计算和存储能力,来模拟和分析复杂的推理过程,从而避免人类思维的误判。

另外,我们还可以通过增加人类的认识水平和扩展思维边界来提高解决悖论的能力,例如通过学习哲学和逻辑学等相关学科来提升自己的思维能力和分析能力。

此外,人类语言的限制也是悖论产生的原因之一、语言是人类思维的重要工具,但是语言在表达复杂概念和思维过程时存在一定的局限性。

例如,著名的“巴伯悖论”是指一个说话者声称自己在说谎,这就导致了语句的自相矛盾。

解决这类悖论的方案之一是采用更为精确和明确的语言,例如形式逻辑和数理逻辑等。

这些语言体系可以提供更加准确和规范的表达方式,从而避免悖论的产生。

综上所述,悖论产生的原因包括逻辑与语义的复杂性、人类思维的局限性以及人类语言的限制等。

逻辑中的两个悖论简介高一数学组沈继峰新课程改革中要求高中生学点数学史。

数学史告诉我们现代数学是建立在集合论这一基石上的。

而关于集合论中的“罗素悖论”导致了第三次数学危机的产生。

那么到底什么是悖论呢?“悖论”这个词的含义比较丰富,它包括一切与人的直觉和日常经验相矛盾的结论。

它有三种形式。

1、一种论断看起来好像是错了,但实际上却是对的。

这是一种似非而是的论断(佯谬)。

2、一种论断看起来好像是对的,但实际上却是错的。

这是一种似是而非的论断。

3、导致逻辑上自相矛盾的论断。

悖论具有重要的哲学意义和数学意义。

从古希腊的芝诺提出悖论开始,一直到罗素的关于集合论的悖论,都对数学理论的发展起了巨大的推动作用。

一、罗素悖论把所有集合分为2类,第一类中的集合以其自身为元素,第二类中的集合不以自身为元素,假令第一类集合所组成的集合为P,第二类所组成的集合为Q,于是有:P={A∣A∈A} Q={A∣A∉A} 问,Q∈P 还是Q∈Q?若Q∈P,那么根据第一类集合的定义,必有Q ∈Q,但是Q中任何集合都有A∉A的性质,因为Q∈Q,所以Q¢Q,引出矛盾。

若Q∈Q,根据第一类集合的定义,必有Q∈P,而显然P∩Q=∅,所以Q∉Q,还是矛盾。

这就是著名的“罗素悖论”。

罗素悖论还有一些较为通俗的版本,如理发师悖论。

一天,萨维尔村理发师挂出一块招牌:“村里所有不自己理发的男人都由我给他们理发,我也只给这些人理发。

”于是有人问他:“您的头发由谁理呢?”理发师顿时哑口无言。

因为,如果他给自己理发,那么他就属于自己给自己理发的那类人。

但是,招牌上说明他不给这类人理发,因此他不能自己理。

如果由另外一个人给他理发,他就是不给自己理发的人,而招牌上明明说他要给所有不自己理发的男人理发,因此,他应该自己理。

由此可见,不管怎样的推论,理发师所说的话总是自相矛盾的。

理发师悖论与罗素悖论是等价的。

因为,如果把每个人看成一个集合,这个集合的元素被定义成这个人刮脸的对象。

【蝴蝶效应】【青蛙现象】【鳄鱼法则】【鲇鱼效应】【羊群效应】【刺猬法则】【手表定律】【破窗理论】【二八定律】【木桶理论】【马太效应】【鸟笼逻辑】【责任分散效应】【帕金森定律】【晕轮效应】【霍桑效应】【习得性无助实验】【证人的记忆】【罗森塔尔效应】【虚假同感偏差】------------------------------------------------------------------------------------------------【蝴蝶效应】蝴蝶效应:上个世纪70年代,美国一个名叫洛伦兹的气象学家在解释空气系统理论时说,亚马逊雨林一只蝴膀偶尔振动,也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。

蝴蝶效应是说,初始条件十分微小的变化经过不断放大,对其未来状态会造成极其巨大的差别。

有些小事可涂,有些小事如经系统放大,则对一个组织、一个国家来说是很重要的,就不能糊涂。

今天的企业,其命运同样受“蝴蝶效应”的影响。

消费者越来越相信感觉,所以品牌消费、购物环境、服务态度这些无形的价值都会成为他们选择的因素。

所以只要稍加留意,我们就不难看到,一些管理规范、运作良好司在他们的公司理念中都会出现这样的句子:“在你的统计中,对待100名客户里,只有一位不满意,因此你可骄称只有1%的不合格,但对于该客户而言得到的却是100%的不满意。

”“你一朝对客户不善,公司就需要10倍甚至更多的努力去补救。

”“在客户眼里,你代表公司”。

今天,能够让企业命运发生改变的“蝴蝶”已远不止“计划之手”,随着中国联通加入电信竞争,私营企业铁路专列、南京市外资企业参与公交车竞争等新闻的出现,企业坐而无忧的垄断地位日渐势微,开放式的竞企业不得不考虑各种影响发展的潜在因素。

精简机构、官员下岗、取消福利房等措施,让越来越多的人远离传统的保障,随之而来的是依靠自己来决定而组织和个人自由组合的结果就是:谁能捕捉到对生命有益的“蝴蝶”,谁就不会被社会抛弃。

聚敛时间线悖论法则

聚敛时间线悖论法则是一种描述时间旅行概念中的悖论现象的理论。

根据这个法则,如果一个人使用时间旅行技术回到过去,并且通过聚敛(也称为掠夺)来获取财富或资源,他将对过去的时间线产生重大影响,这可能对未来产生意想不到的后果。

具体来说,如果一个人回到过去,并且完全聚敛了财富和资源,这将导致未来的时间线上不存在这些财富和资源,因为它们被过去的个体掠夺了。

这样,未来的时间线将发生巨大的变化,可能会导致贫困、资源匮乏或其他不可预测的问题。

这种悖论法则的一个常见例子是“祖父悖论”,其中一个人通过时间旅行回到过去,杀死自己的祖父,从而阻止了自己的存在。

因此,他既不能回到过去杀死祖父,也不能存在于未来,形成了悖论。

总的来说,聚敛时间线悖论法则指出时间旅行可能会带来意想不到的结果和悖论,因为改变过去会对未来产生重大影响。

这进一步加强了时间旅行的复杂性和不可预测性。

索里茨悖论1 索里茨悖论简介在数学领域中,存在着一些神奇或奇妙的悖论,令人难以理解。

索里茨悖论就是其中之一。

索里茨悖论由德国哲学家、逻辑学家汉斯·索里茨于1984年提出,他认为这是一种认知悖论,对于逻辑学和哲学领域都有较高的重要性。

本文将对索里茨悖论进行详述。

2 悖论背景在解析悖论之前,需要先对悖论背景有一定的了解。

索里茨悖论涉及到集合论,而集合论是数学上的一个基础理论。

集合是指若干个对象的聚合体,每一个对象通常被称为元素。

集合论是从个体或具体对象中抽象出来的、研究集合及其间关系的一种数理学。

集合可以用许多方式定义,其中最出名的就是罗素悖论。

罗素悖论简单地说,就是通过赋予集合操作的原子性,进行不等式运算而导致的一种悖论。

具体来说,如果定义一个集合为“除所有不包含它的集合(反面概念)之外的所有集合的集合”,将会产生矛盾。

这种定义的集合既包含所有满足定义的集合,又不包含满足定义的集合,因此会出现自我矛盾的情况。

3 索里茨悖论内容索里茨悖论类似于罗素悖论。

我们假设存在一个非常大的集合,这个集合包含所有不包含自己的集合。

然而问题在于,这个集合本身也为一个集合,所以它也应该属于集合的某一部分。

因为集合包含所有不包含自己的集合,所以这个集合也应该包含自己。

但如果它包含自己,它自己也被包含在集合之内,这样无限循环下去,产生了自我矛盾。

这个悖论可能听起来很简单,但它揭示了集合论的基本问题:是否所有集合都是合法的?是否存在一个集合包含所有的集合?这些问题也在某种程度上探究了人类认知和语言之间的关系,以及是否我们所认知的对象仅仅是语言的符号。

4 悖论深意索里茨悖论的深意在于揭示了集合论的基本问题。

这个悖论表明,一个看似简单的概念可以产生无限的问题。

虽然看起来这个集合论只是刻意制造的一个非常荒谬的情况,但它的本质是非常重要的。

它启示了我们需要更深入的思考,来探究人类思维的本质以及我们用来描述真实世界的语言和工具。

大学研究生学位课程论文论文题目:简述连锁推理悖论的产生与发展

简述连锁推理悖论的产生与发展

内容摘要:连锁推理悖论(Sorites Paradox)的提出最早可以追溯到古希腊哲学家欧布里德(Eubulides)所提出的“堆悖论”(Paradox of the Heap)和“秃头悖论”(Paradox of the Bald Man)。

虽然这两个问题所涉及的内容不同,但是具有相同的性质,都属于“连锁推理悖论”(Sorites Paradox)的范畴。

本文将从从逻辑学的角度简述连锁推理悖论的产生及其发展。

关键词:连锁推理悖论、模糊性

悖论(paradox)是逻辑学的一个分支,同时也是数学哲学中极难而又极重要的问题。

悖论的意思是说如果一个命题是真的,我们能根据命题中的条件推得这个命题的否命题也为真;反之,如果以这个命题的否命题为前提,我们也能推得这个命题为真。

如果一切数学定理都符合逻辑,这就需要数学具有可靠性,而悖论的发现则使得数学的可靠性得到了质疑。

悖论也分为许多类型,按照不同的方法和角度,可以有不同的分类方式,一般将其分为集合论悖论和语义悖论。

当然也有的哲学家不同意将悖论进行区分,比如罗素就认为,所有的悖论都是出于同一谬误,即违背“恶性循环原则”①。

而连锁推理悖论更是一个时间跨度很大的问题,从古希腊一直到当代,以致产生了后来的模糊性问题,以下本文就对这一问题展开叙述。

一、连锁推理悖论的产生

古希腊麦加拉学派的欧布里德(Eublides)最早提出了“连锁推理悖论”(Sorites Paradox)。

此说以多种形式流传下来,其中最常见的两种是“麦粒堆问题”(Paradox of the Heap)和“秃头问题”(Paradox of the Bald Man)。

所谓“麦粒堆问题”是指,究竟多少粒麦粒才能称为堆?一粒麦子当然不能成堆,加一粒也不行,再加一粒也还是不行,依次类推,加上无穷多粒的麦子也还是不能成堆。

而“秃头问题”是说,一个人有十万根头发不能算是秃头,他掉了一根头发也不算是秃头,再掉一根头发也不算是秃头,依次类推,他掉了十万根头发后也还是不能算秃头。

这两个问题涉及的内容不同,但具有同一性质,都是前提正确,累积增加或减少的推理过程也貌似正确,但是结论不符合常识。

这两者都属于“连锁推理悖论”的范畴。

即都依赖于一种逐渐增加或减少事物的性态而最终改变命题真伪的推理方法,将原本为真的命题,通过渐进式递推,得出一个从逻辑上说应当为真,然而却十分荒谬的结论,由此向二值逻辑提出挑战。

二值逻辑无法对此种悖论做出解释,因为它的排中律使它无法应对“一堆麦于”与“一粒麦子”、“秃头”与“非秃头”之间的过渡状态。

“连锁推理悖论”的提出使人们看到了传统二值逻辑和人类认识能力的局限性,看到了语言的模糊性,在一定意义上推动和导致了模糊数学和模糊逻辑的诞生。

但是确切的说,欧布里德只是提出了这样的问题,而并没有把他上升到悖论的高度。

一个悖论必须是一个有效地论证,它有着明显真的前提和明显假的结论,而对这些问题进行论证化的是后来的斯多葛学派。

他们将连锁推理悖论归纳为这样一种形式:

1 is few

①苏珊·哈克,逻辑哲学.商务印书馆.2006.171

If 1 is few then 2 are few

If 2 are few then 3 are few

…

…

…

If 9999 are few then 10000 are few

10000 are few

之后这个形式又被简化为:为什么“If i are few then i +1 are few”是错的呢?答案斯多葛学派并没有给出。

但是已经赋予了连锁推理悖论一个形式化得论证,为之后的学者研究这一问题做出了贡献。

二、早期分析哲学家对连锁推理悖论的发展

之后的很长一段时间,西方哲学沿着亚里士多德追求精确性的精神在发展,“连锁推理悖论”在很长的一段时间里被大家所遗忘,然而到了十九世纪末,随着现代逻辑的兴起,对这一问题的研究又重新兴起。

但是当时的分析哲学家对“连锁推理悖论”的研究已经和古希腊哲学家大不一样了,因此他们对这一问题赋予了新的名称“模糊性问题”。

虽然只是名称上的不同,但是反映出语言学转向所带来的痕迹,分析哲学家希望将问题归结于语言层面,试图通过从语言和逻辑分析来找到解决哲学难题的途径。

蒂莫西·威廉莫森在《模糊性》中曾经写到“在哲学的历史上,仅仅有两个传统在连锁推理悖论中找到了问题,一个是斯多葛学派,另一个就是现代分析哲学。

”从中也可以看出,分析哲学运动队连锁推理悖论的发展起到了十分重要的作用。

一般认为弗雷格是“分析哲学之父”,但他首先是为逻辑学家,然后才能说他是位分析哲学家。

弗雷格对逻辑的热爱是毋庸置疑的,他于1879年出版的《概念文字》标志着逻辑学史的转折。

逻辑完全精确的人工语言,他正是遵循这一原则,在他看来连锁推理悖论是会带来模糊性的,他认为模糊性“完全是个疯子”,因此是必须要排除出去的,因此,有趣的就是他对连锁推理悖论的研究完全是要达到这一目的,为了破坏而去研究。

而分析哲学的另一位代表人物——罗素,却和弗雷格持不同的态度。

罗素帮助对连锁推理悖论进行了求解,虽然他的理论并没有解决这一问题,但是在他的努力下,这一问题第一次系统化的被表示了出来,在某些方面甚至接近了当代研究的成果。

三、当代语言哲学家对连锁推理悖论的发展

当代对连锁推理悖论的研究已经完全脱离了对连锁推理悖论本身的研究,而是沿着分析哲学的传统,走上了对模糊性问题的研究。

但是,对模糊性问题的研究可以看做是连锁推理悖论研究的进一步发展。

而不能单独的割裂来看。

而模糊性的基本形式也发生了改变,用语言哲学的真假情况代替了原来的基本事实。

如以下形式:

一个建立在谓词F是一个对象xi的一组序列,并有两个前提

(1)F(x1)

(2)对所有i,假如F(x1)那么F(xi+1)两个似乎都真,但是对一些适合的范围大的n,推定的结论:

(3)F(xn)似乎是错误的。

例如,在“高的”例子中,xi可能是描述的较早的男人的系列,每个都比前一个低百分之一英寸,并且x1是7英尺高。

那么前提(1)“x1是高的”是正确的,并且似乎是归纳的前提。

前提(2)“对所有i,假如x1是高的,那么xi+1也是高的”这就明显错误了。

因为结论(3)“x3000——一个只有4英尺6寸的人也是高的”,这明显是错误的。

随着逻辑学的进步,新的逻辑理论不断涌现,多值逻辑,模态逻辑,模糊逻辑的发展为模糊性问题的解决提供了新的工具。

但是在众多学者以执着的精神发展多值逻辑,以便更好地对模糊性进行逻辑描述之时,也有一些学者在奋力阻击他们对传统逻辑的批判。

他们试图表明,传统逻辑完全可以用来描述模糊性。

这些学者就是被Rosanna Keefe 称为“知识论者”的那些人,这些人认定,他们所从事的事业能够拯救传统逻辑以及由其构建的哲学大厦和思维模式,Keefe在她的著作《Theories of Vagueness》中批判了关丁模糊性解释的知识论观点。

他的批判既有中肯正确的一面,也有失之偏颇或不够充分的地方。

大体形成了这样一种论争的态势。

论争的关键问题其实是逻辑工具的选取问题,知识论者坚持使用传统的二值逻辑,而Keefe则反对这样的方法。

知识论者在语义模糊性问题上,想原封不动地把传统二值逻辑保留下来。

他们认为:谓词的外延有明确的界限。

因此,存在一个精确的高度h,使得身高为h或大于h的人为高个子,而小于h的人为非高个子;存在着一个精确的数字n,使得按一定结构排列的n粒沙子为沙堆,而在它面取走一粒沙子后,就不再是一个沙堆;存在着一个精确时刻t,过了这个时刻,一个青年人便变成丁中年人;存在着一个精确数字n,使得一个拥有n根头发的人是非秃子,一个拥有n-1根头发的人是秃子等等。

但是知识论者只是给出了这样一种貌似独断论的解释,并没有具体的解决这个精确的“点”如何获得,而是转向认为,客观存在这样的一个“点”,但是人类的认识能力有限,不能找到罢了。

这也是知识论最被诟病的地方。

连锁推理悖论从最早的一个问题,逐渐形成悖论,又通过分析哲学的引申,形成了模糊性问题。

这样一个过程正好也体现了哲学发展的历程,从本体论到认识论再到语言学的转向贯穿了这一问题的发展。

如今,模糊性问题已经不仅是逻辑学研究的范畴,同样也是许多其他学科研究的对象,是涉及语言学、逻辑学、哲学、数学、计算机和人工智能等多方面的综合性问题。

因此,弄清其历史发展有着重要的意义。

参考文献:

1. 魏屹东.广义语境中的科学.科学出版社.2004

2. 苏珊.哈克.逻辑哲学.北京,商务印书馆.200

3.5.

3. 陈维振,吴世雄.有关模糊语义逻辑的知识论观点.《外语教学与研究》.2003年第4期

4. 杨宁芳.悖论分类及其产生原因探究.武汉科技大学学报 (社会科学版) .2007年第4期。